Город первого космонавта

№124 апрель 2025

После гибели Юрия Гагарина старинный смоленский городок Гжатск был переименован в память о своем великом земляке

Евгений Кодин, доктор исторических наук

В поисках удобного судоходства для доставки грузов к новой столице – Санкт-Петербургу Петр I обратил внимание на реку Гжать. Свое имя она, по одной версии, получила от балтийского gùžas («аист»), по другой – от «гжа» или «аржа», то есть «ржавая вода». Невзирая на ржавость, река издавна была кормилицей местных жителей: по ней проходили торговые пути, соединяющие север и юг страны. С 1705 года известна Гжатская пристань, а в 1719-м по указу Петра I при ней была основана Гжатская слобода, которой Екатерина II присвоила в 1776 году статус уездного города Смоленского наместничества.

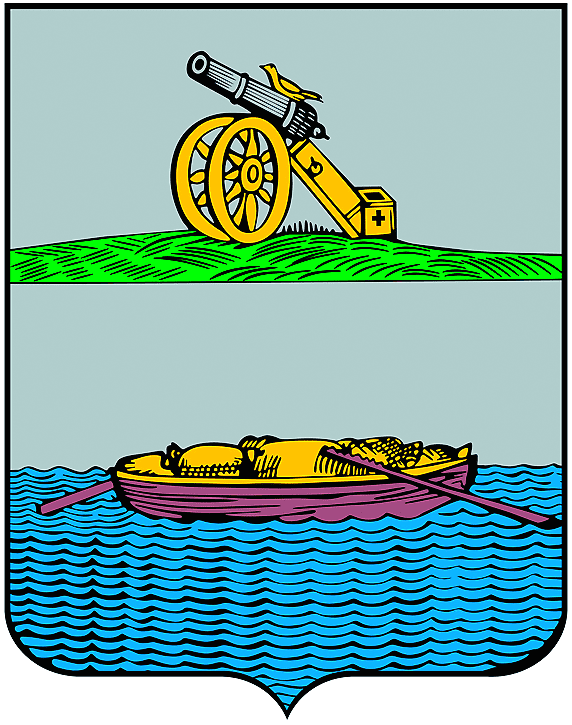

Гжатск отправлял в Санкт-Петербург караваны барок с пшеницей, овсом, пенькой, железом и прочими товарами. Не случайно на утвержденном императрицей в 1780 году гербе города была изображена барка, нагруженная зерном. Гжатские купцы были самыми богатыми на Смоленщине, ведь именно здесь ежегодно проводилась главная в губернии ярмарка, заполнявшая всю центральную Казанскую площадь. Гжатск бурно рос, но в 1812 году его благополучие было в одночасье разрушено.

Герб города Гжатска, утвержденный в 1780 году

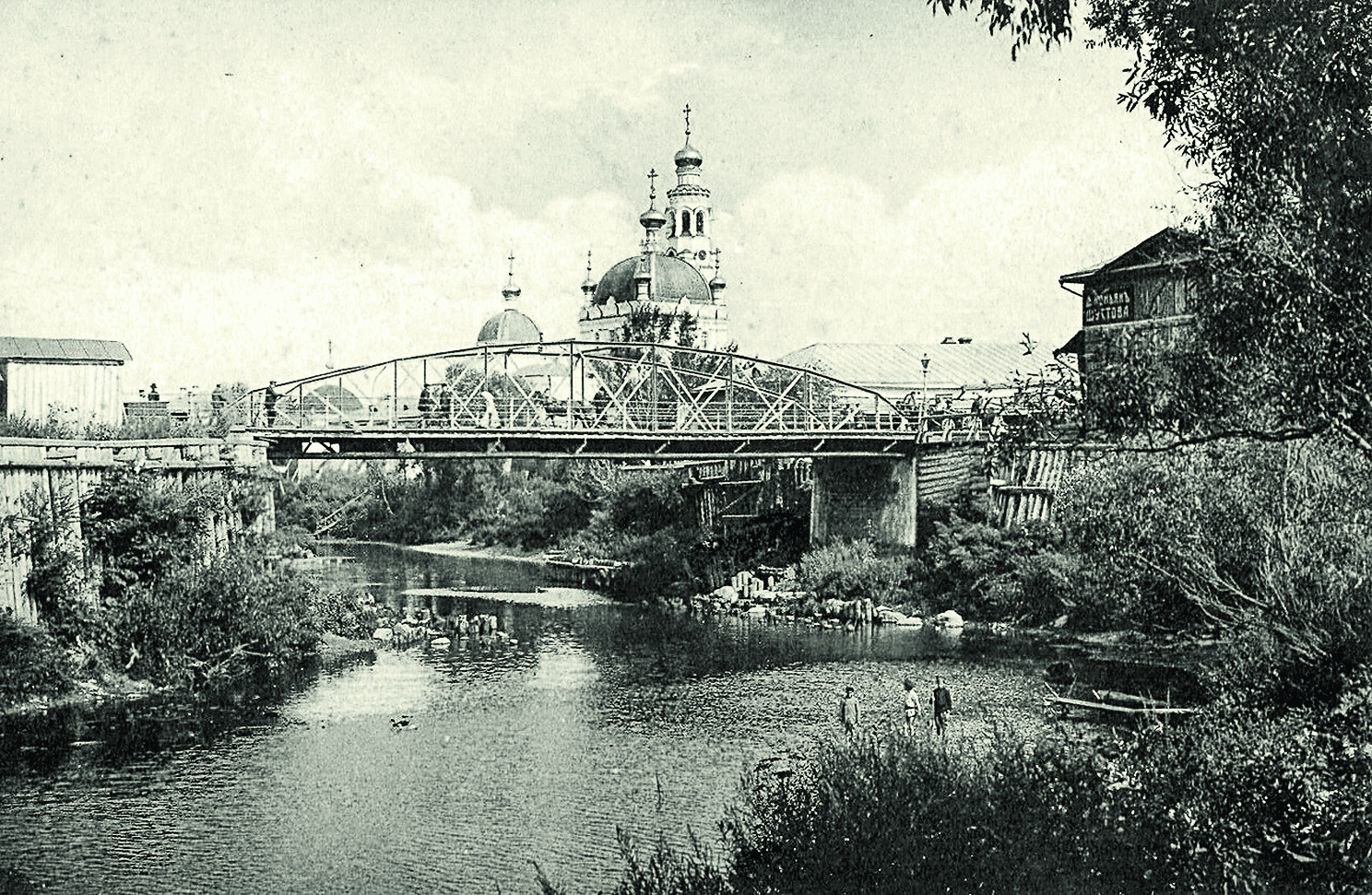

Гжатск. Вид на реку Гжать и собор Благовещения Пресвятой Богородицы. 1912 год

Восставший из пепла

С приходом армии Наполеона в окрестностях Гжатска развернулось партизанское движение, именно отсюда совершал свои первые боевые вылазки отряд подполковника Дениса Давыдова. Немало славных побед одержал и отряд местного крестьянства во главе с гусаром Елисаветградского полка Федором Потаповым. За непокорность французы отомстили Гжатску и сожгли его дотла – уцелело не более 90 строений. Лишь спустя несколько лет после победы началось его воссоздание по прежнему генеральному плану 1773 года.

Восстановление затянулось, а город между тем переживал упадок: Гжать обмелела и бойкая торговля по ней прекратилась. Спасение пришло в середине XIX века, когда в России стали интенсивно строить железные дороги. В 1867 году приступили к проектированию магистрали, соединяющей Москву и Смоленск. Первоначально она должна была пройти в стороне от Гжатска, однако хитростью, подкупом и связями местное купечество добилось внесения изменений в проект – дорогу проложили через город. В итоге он вновь превратился в важный пункт торговли льном, коноплей, хлебом и другими товарами.

В августе 1870 года по Московско-Смоленской дороге (позже ставшей Московско-Брестской) через Гжатск прошли первые поезда. Тогда же в городе был возведен каменный двухэтажный вокзал. Он стал любимым местом досуга горожан, которые совершали прогулки вдоль станции и путей по проложенному здесь асфальту. Светская публика собиралась на обеды и ужины в привокзальном ресторане, поскольку он считался «вполне порядочным». В Великую Отечественную войну вокзал был полностью разрушен, в 1954 году его восстановили, в 2004-м, к 70-летию Юрия Гагарина, реконструировали. В 2021-м здание отремонтировали и обновили экспозицию в память о первом космонавте, расположенную в музее вокзального комплекса.

К началу XX века Гжатск считался одним из лучших уездных городов Смоленской губернии. По первой Всероссийской переписи населения в нем проживало почти 6300 человек, включая 650 военнослужащих расквартированного здесь саперного батальона. Действовало шесть учебных заведений: женская прогимназия, два приходских училища (мужское и женское), мужское городское училище, две церковно-приходские школы. Хозяйственная жизнь Гжатского уезда строилась в основном на выращивании льна и торговле им с заграницей, а также скотоводстве, в первую очередь молочном, продукция которого поставлялась в Москву по железной дороге.

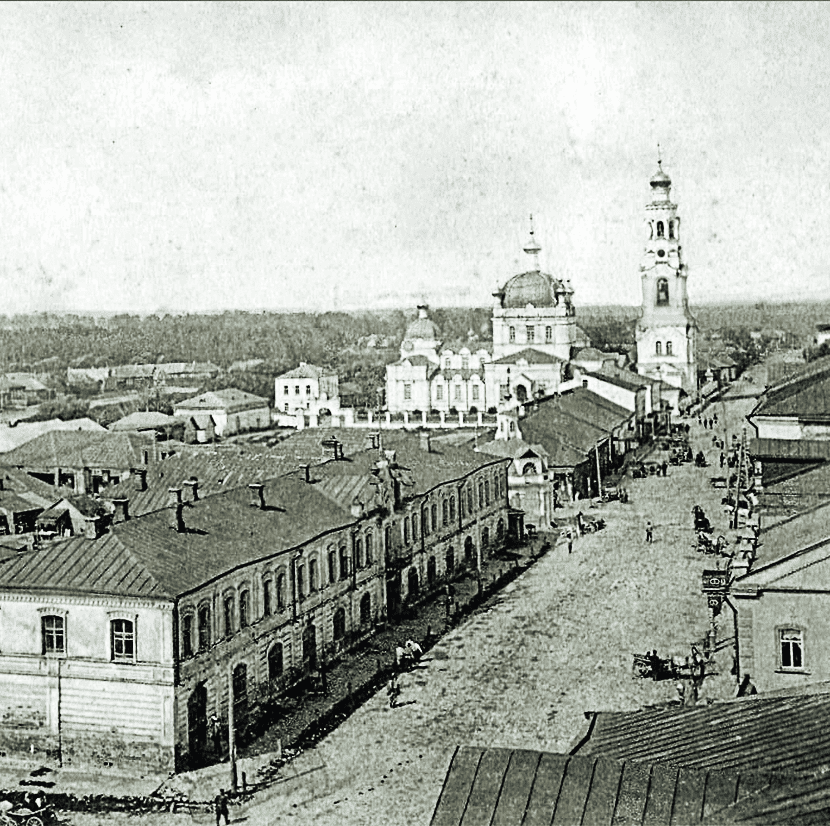

Улица Петербургская (ныне улица Гагарина). 1910-е годы

Улица Волоколамская (ныне улица Герцена). 1912 год

Новые испытания

С конца октября 1917 года начался советский период в истории Гжатска. За предвоенные десятилетия город получил существенное развитие: вдвое выросло количество домов (их стало более 1300), численность населения составила свыше 12 тыс. человек. Появились электростанция и кирпичный завод, были открыты профессиональное и педагогическое училища, сельскохозяйственный и зооветеринарный техникумы, начал работать звуковой кинотеатр.

Развитие города прервала Великая Отечественная война. После поражения советских войск под Вязьмой в октябре 1941 года перед немецкими танковыми дивизиями открылась дорога на Москву. Но на пути у них оказался Гжатск, куда были срочно переброшены воинские подразделения с других участков. Оборона, которой командовал генерал-майор Николай Щербаков, продолжалась недолго, учитывая превосходство сил противника. Уже 9 октября штурмовые отряды гитлеровцев ворвались в город, а 12 октября был оккупирован весь Гжатский район.

За 17 месяцев оккупации Гжатск был превращен в один из основных опорных пунктов немецкой группы армий «Центр». Это обуславливало особую жестокость оккупационного режима: обязательные общественные работы, за неявку – расстрел, комендантский час, запрет перемещений. Не менее 6 тыс. жителей Гжатского района были отправлены на принудительные работы в Германию, около 4 тыс. уничтожены фашистами. В южной части города был создан концлагерь, в котором оккупанты убили и замучили тысячи мирных жителей и военнопленных. Некоторые гжатские селения повторили судьбу белорусской Хатыни. Так, в ходе карательной операции устрашения весной 1943-го было сожжено около 200 жителей деревни Драчево; в деревне Чертовка и ее округе фашисты уничтожили более 400 человек.

Гжатск был освобожден 6 марта 1943 года – первым из городов Смоленской области. Он представлял собой печальное зрелище – сплошные руины кирпичных зданий и пепел сгоревших деревянных построек. Побывавший здесь Илья Эренбург писал: «Гжатск значится на карте, он значится и в сердцах, но его больше нет на земле…»

Советские бойцы, отдавшие жизнь в боях за город, были похоронены на Предтеченском кладбище. На его территории установлен Мемориал погибшим и умершим от ран в годы Великой Отечественной войны. В сентябре 2013 года во время торжественных мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Смоленщины от фашизма, здесь был зажжен Вечный огонь в память о павших героях.

После освобождения города от фашистов побывавший в нем Илья Эренбург записал: «Гжатск значится на карте, он значится и в сердцах, но его больше нет на земле…»

Дорога в космос

Жизнь горожан, как и после наполеоновского нашествия, вновь началась на пепелище. Но уже в 1944 году заработали восстановленные кирпичный и лесопильный заводы, льнозавод, электростанция, основные учебные заведения.

В 1970-е город превратился в одну большую строительную площадку: возводились школы, поликлиника, типография, спортивный комплекс, жилые дома и общественные здания, реконструировались улицы. Создавались крупные предприятия: машиностроительный завод, завод «Динамик», молочно-консервный комбинат, льнозавод, хлебозавод, светотехнический завод, швейная фабрика, лесокомбинат. Для Гжатска начался новый этап развития. Из небольшого, хотя и ухоженного городка он быстро превратился в крупный промышленный, культурный и образовательный центр Смоленщины.

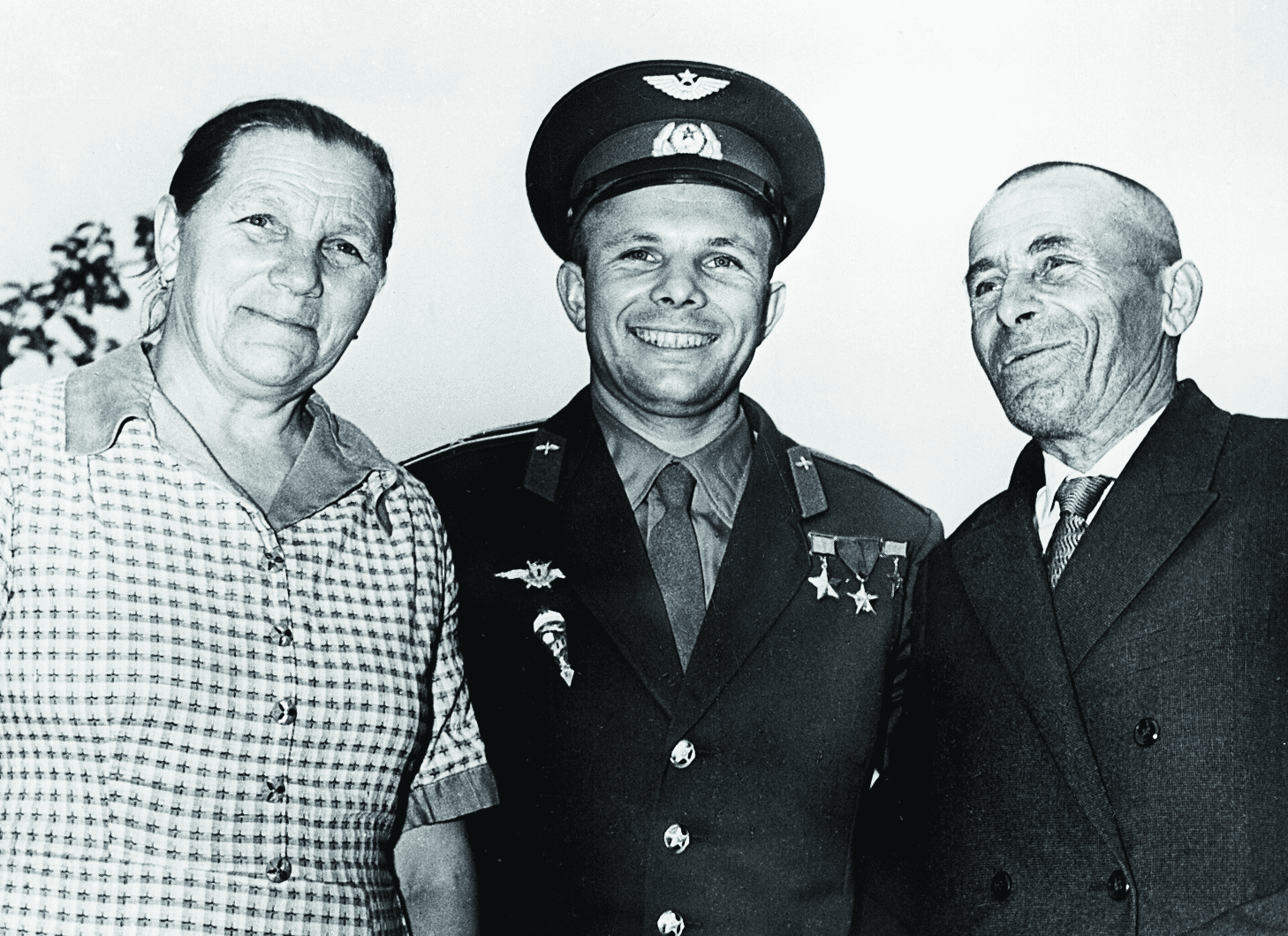

Для наших современников город прежде всего связан с именем первого космонавта планеты, который появился на свет в соседней деревне Клушино. В Гжатске Юрий Гагарин провел школьные годы (с 1945-го по 1949-й), а его родители оставались до конца своих дней. Отсюда началась его дорога в космос, поэтому здесь все посвящено памяти великого земляка. После гибели героя, в апреле 1968 года, указом Президиума Верховного Совета РСФСР Гжатск был переименован в его честь.

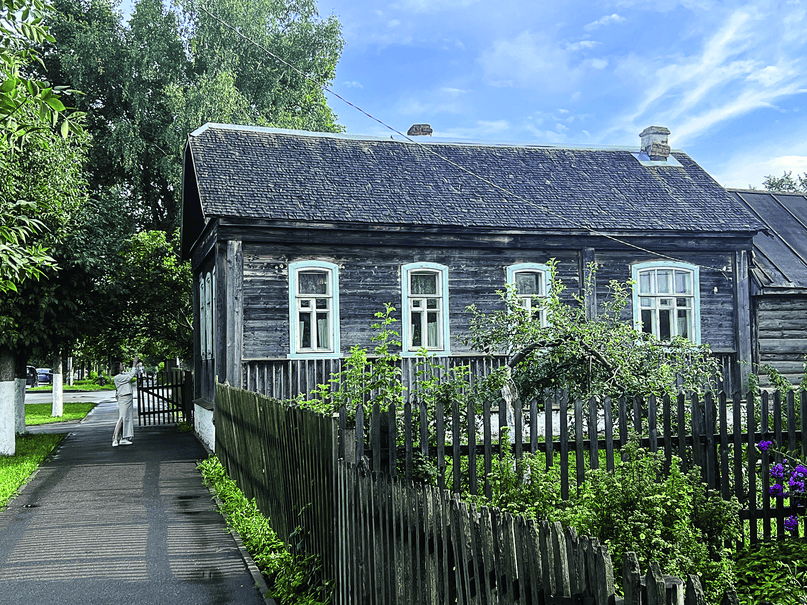

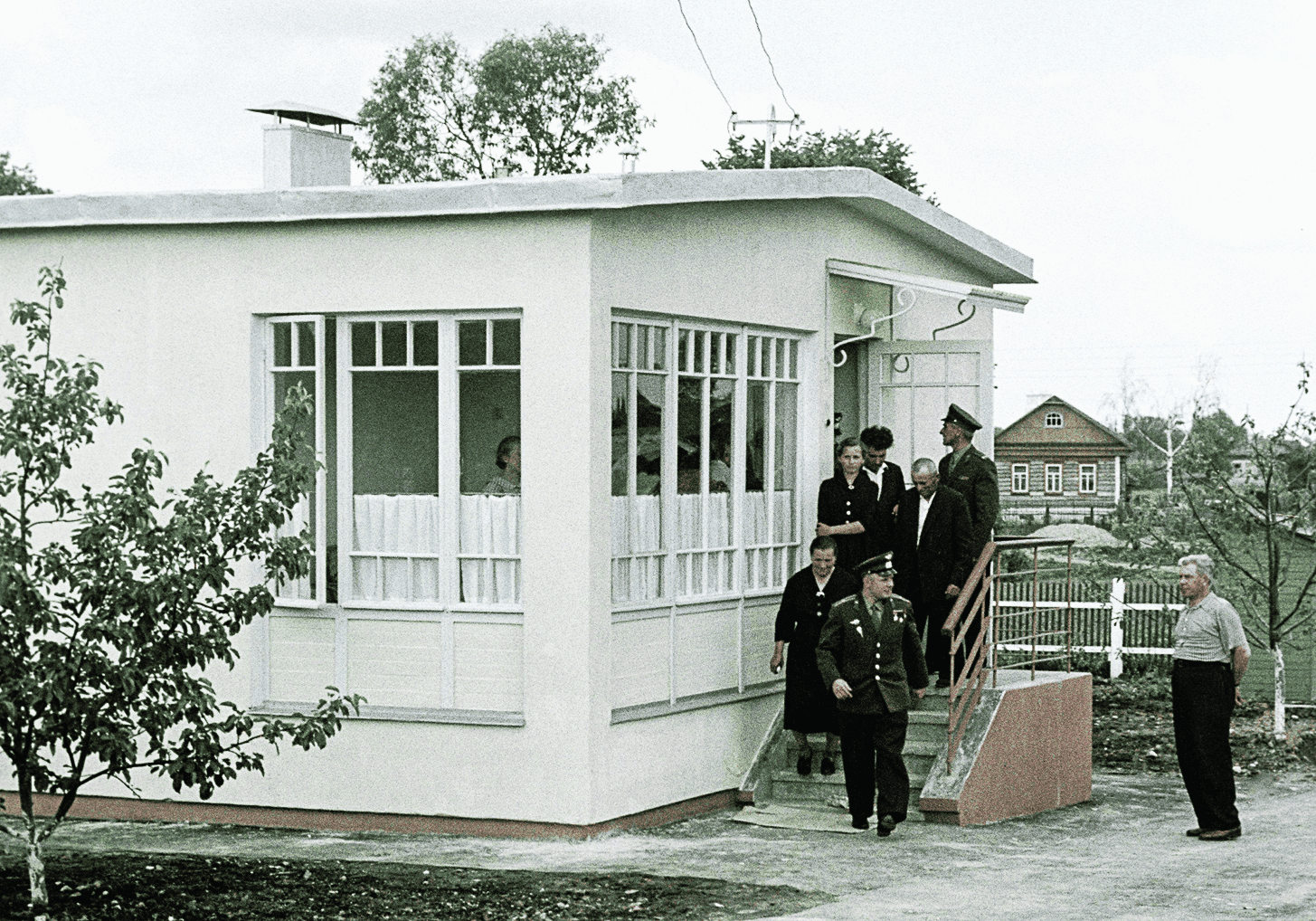

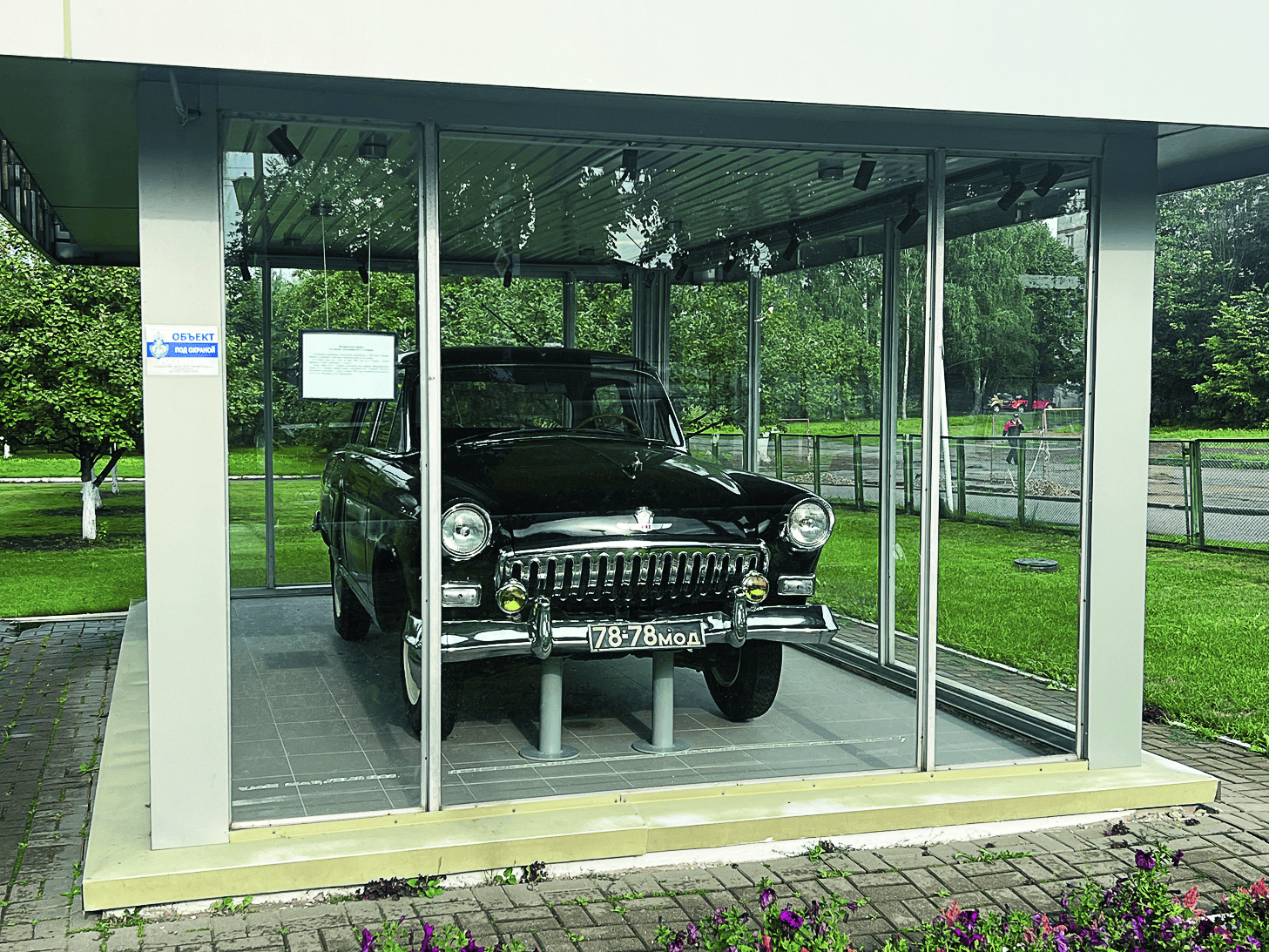

Детство будущего космонавта было нелегким. Захватившие Клушино нацисты выгнали семью на улицу, пришлось почти полтора года ютиться в выкопанной на огороде землянке. В 1973-м ее воссоздали и открыли в ней музей, а двумя годами ранее в деревне появился Дом-музей семьи Гагариных. Правда, ненастоящий – тот после войны отец Гагарина Алексей Иванович, мастер на все руки, разобрал по бревнышку и перевез в Гжатск. В возведенном в Клушине доме представлена типичная обстановка крестьянского хозяйства Смоленщины: печка, ткацкий станок, швейная машинка «Зингер», пожелтевшие семейные фотографии. Во дворе – подлинный «гагаринский колодец», из которого каждый приезжающий старается выпить воды. Настоящий дом Гагариных в городе (улица Гагарина, 69) тоже превращен в музей, как и другой дом (улица Гагарина, 74), где родители Юрия Алексеевича жили после 1961 года, – туда он периодически приезжал в гости. Возле этого дома в стеклянном павильоне стоит черная «Волга», подаренная космонавту правительством СССР.

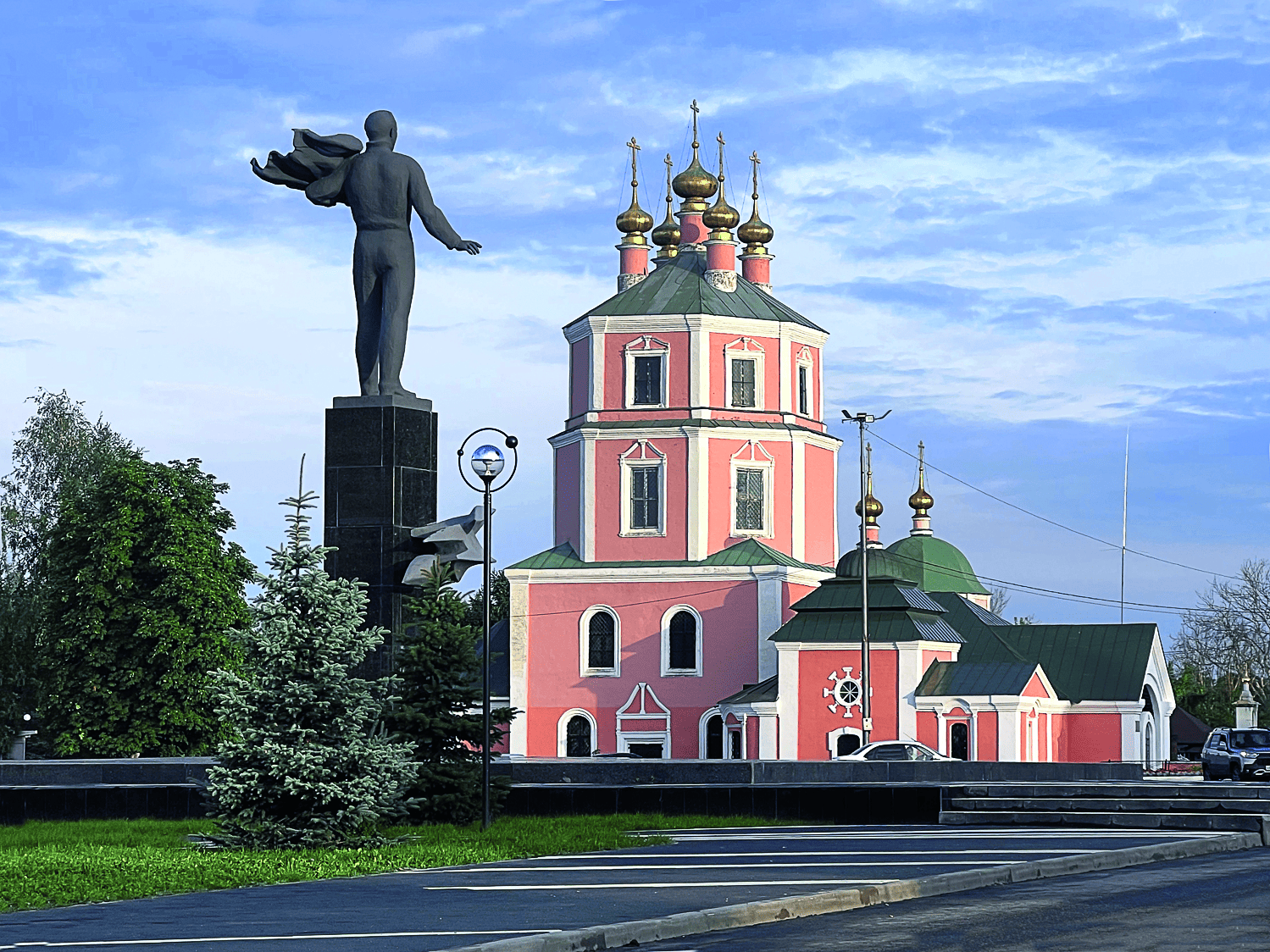

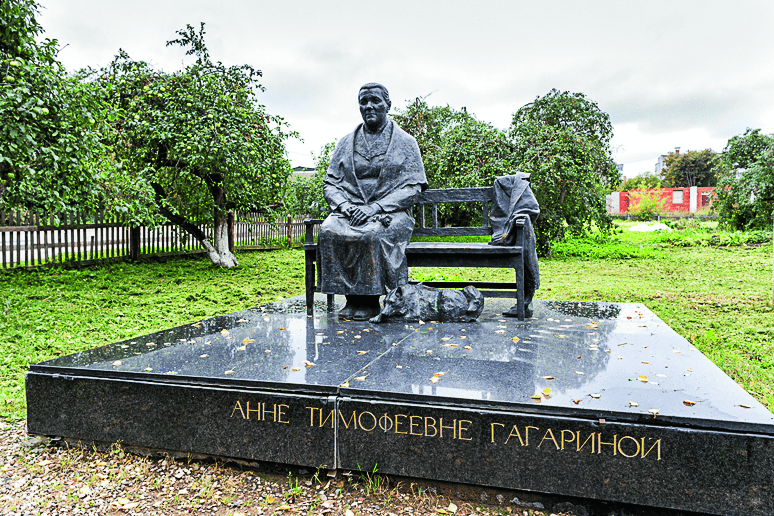

В 1983 году, уже после смерти мужа, матери Гагарина Анне Тимофеевне вручили ключи от квартиры в новом кирпичном здании по соседству (улица Гагарина, 74а), где также разместилась гостиница для навещавших город космонавтов. В 1989-м в этом Доме космонавтов заработал музей, посвященный матери Гагарина и ее прославленному сыну. В 2011-м неподалеку (улица Ленина, 12) был открыт Музей Первого полета, где собраны материалы по истории советской космонавтики, включая тренажеры и сурдобарокамеру, на которых готовились к полету члены первого отряда космонавтов. Все музейные объекты, связанные с рождением и жизнью первого космонавта, а также Историко-краеведческий музей и художественная галерея входят в структуру Объединенного мемориального музея-заповедника Юрия Гагарина. В 1974 году на главной площади города с говорящим названием Красная был торжественно открыт памятник первооткрывателю космоса работы скульпторов Юрия Орехова и Марка Шмакова. В 2001-м у Дома-музея школьных лет Гагарина появился дар Республики Саха – памятник Анне Тимофеевне, созданный якутским скульптором Эдуардом Пахомовым.

Памятник Юрию Гагарину на Красной площади. Скульпторы Ю.Г. Орехов и М.А. Шмаков. 1974 год

Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске. 1961 год

Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина (1945–1949)

Юрий Гагарин (на первом плане) с родителями на пороге их дома, подаренного правительством РСФСР в 1961 году. Гжатск, 1963 год

Автомобиль «Волга», принадлежавший первому космонавту

Память и памятники

После распада СССР город Гагарин столкнулся с теми же проблемами, что и другие малые города. Большинство предприятий закрылось, жители остались без работы, население уменьшалось (сегодня оно составляет около 25 тыс. человек). В новом тысячелетии город начал выходить из кризиса, пошли на подъем торговля, сфера услуг, строительная и пищевая промышленность, предприятия возвращались к своей деятельности, возводились крупные офисные и торговые центры, возобновилось жилое строительство. Как и в других городах, ставку в развитии сделали на туризм: кроме мест, связанных с именем первого космонавта, в Гагарине есть и другие достопримечательности.

С досоветских времен уцелело немногое, в том числе кафедральный Благовещенский собор на берегу Гжати. Он был сооружен в 1900 году на средства местной фабрикантши Анны Комаровой и вмещал до 4 тыс. прихожан. В 1930-м в храме заработал кинотеатр, а в период немецко-фашистской оккупации нацисты разместили там скотобойню. В 1990-м в собор переехал Историко-краеведческий музей, в 2013-м храм был передан верующим. Самым старым сохранившимся зданием в городе считается церковь Казанской иконы Божией Матери на Красной площади, построенная в 1737 году. В 1930-х она была закрыта, использовалась как зерновой склад, позже подлежала сносу. По легенде, ее спас сам Гагарин – отказать знаменитому земляку местные власти не смогли. В храме оборудовали выставочный зал, а с 1992-го здесь вновь проходят богослужения.

Из Благовещенского собора Историко-краеведческий музей был в 2016-м переведен в другое историческое здание – дом купцов Церевитиновых (улица Советская, 3), построенный в конце XVIII века. Он известен тем, что в 1812 году в нем останавливался фельдмаршал Михаил Кутузов – по пути в соседнюю деревню Царево-Займище, где ему предстояло принять командование русской армией. Сейчас там находятся экспозиции, посвященные природе и истории Гагаринского района, а также картинная галерея.

Возникают и новые достопримечательности: так, в 2012 году в сквере на пересечении улицы Ленина с Ленинградской набережной Гжати был открыт памятник основателю города Петру I, ведь именно он сделал Гжать составной частью создаваемой тогда сети речных торговых путей. По замыслу смоленского скульптора Александры Русецкой, Петр правой рукой указывает на реку, а в левой держит указ об открытии Гжатской пристани.

В 2010 году на другой стороне улицы Ленина появился сквер Ветеранов, где по инициативе местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» был сооружен Мемориал в память о воинах, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. В 2019-м в этом же сквере состоялось торжественное открытие стелы «Героям Земли Гжатской», воздвигнутой в честь Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и одного Героя России. На монументе увековечены имена 19 уроженцев Гагаринского района, совершивших подвиги в военное и мирное время. Среди них и имя Юрия Гагарина, самого знаменитого гжатца, показавшего землякам, что даже в малом городе могут осуществляться большие мечты.

Стела «Героям Земли Гжатской» в сквере Ветеранов

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Музей Первого полета. Улица Ленина, 12

Памятник Анне Тимофеевне Гагариной. Скульптор Э.И. Пахомов. Улица Гагарина, 69

Дом купцов Церевитиновых. Улица Советская, 3

Памятник Петру I. Скульптор А.Н. Русецкая. Улица Ленина, 7

Памятник бакинскому комиссару Федору Солнцеву. Скульптор И. Зейналов. 1981 год. Улица Гагарина, у входа в парк «ЦПКиО имени Солнцева»

Железнодорожный вокзал. Улица 50 лет ВЛКСМ, 13

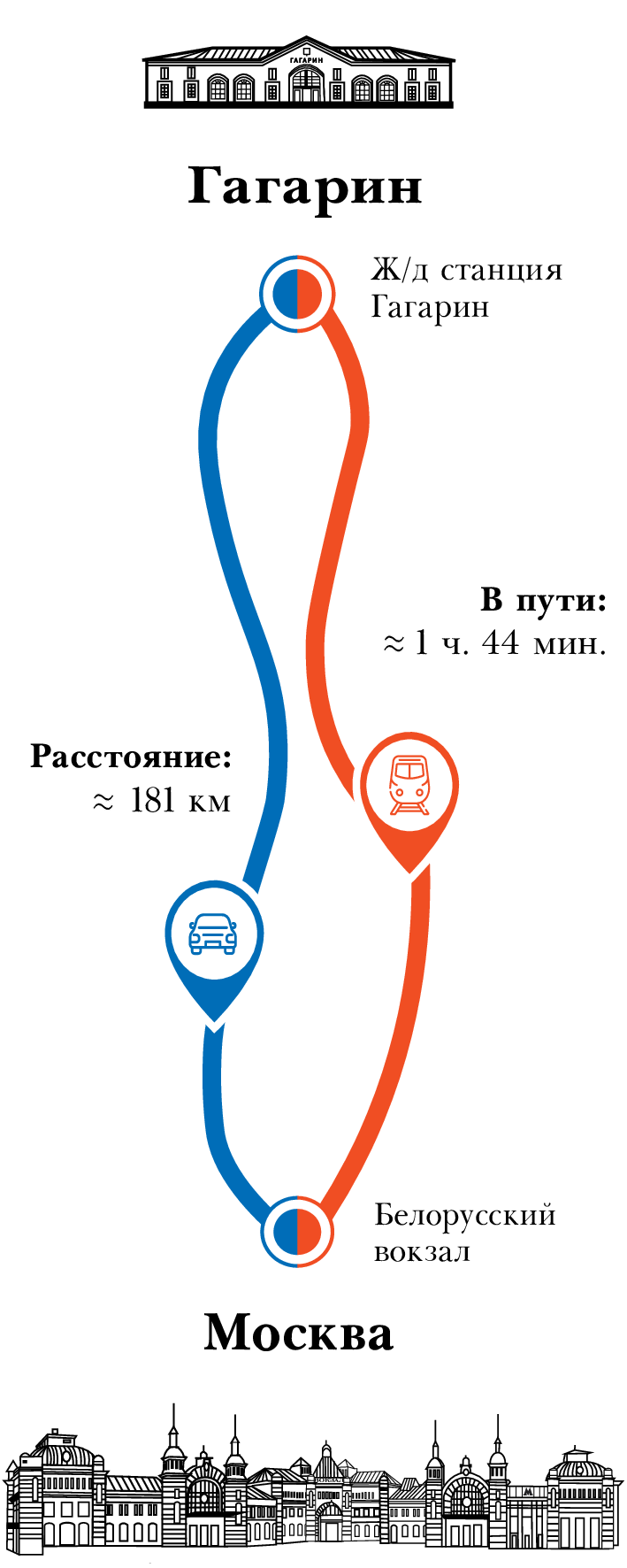

КАК ДОБРАТЬСЯ

Евгений Кодин, доктор исторических наук