Начало катастрофы

№124 апрель 2025

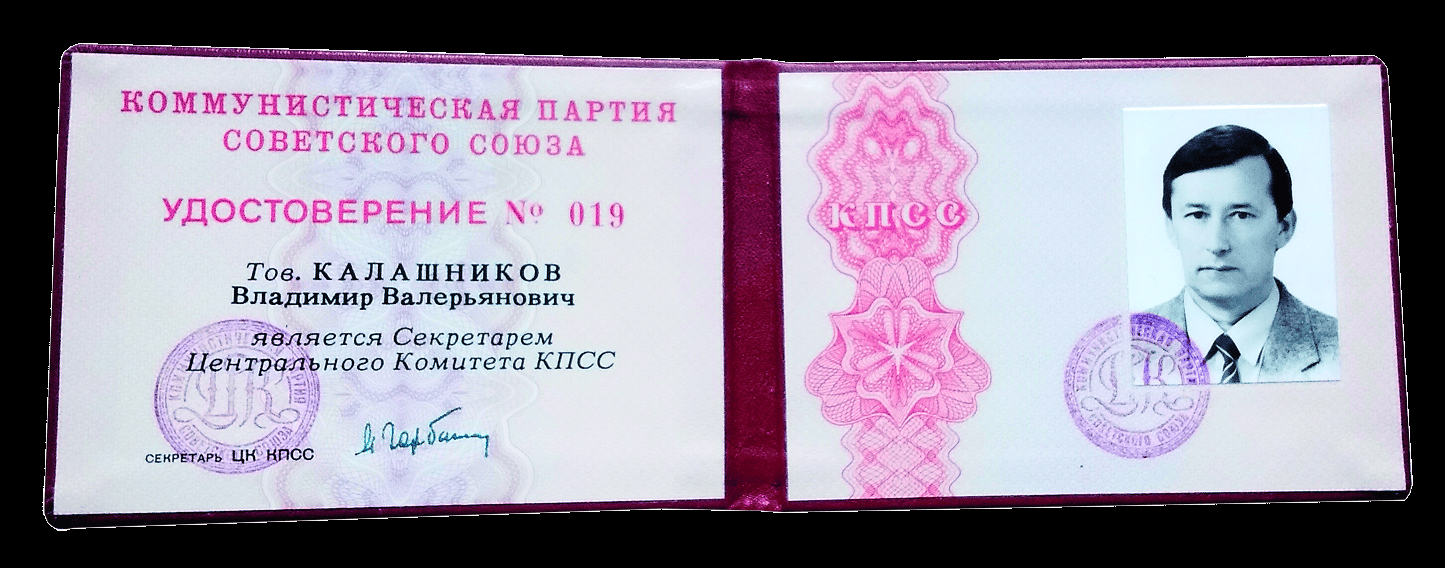

Весной 1985 года в СССР была провозглашена перестройка. О ее неочевидных причинах и малопредсказуемых последствиях в интервью «Историку» размышляет доктор исторических наук, профессор Владимир Калашников

Беседовала Раиса Костомарова

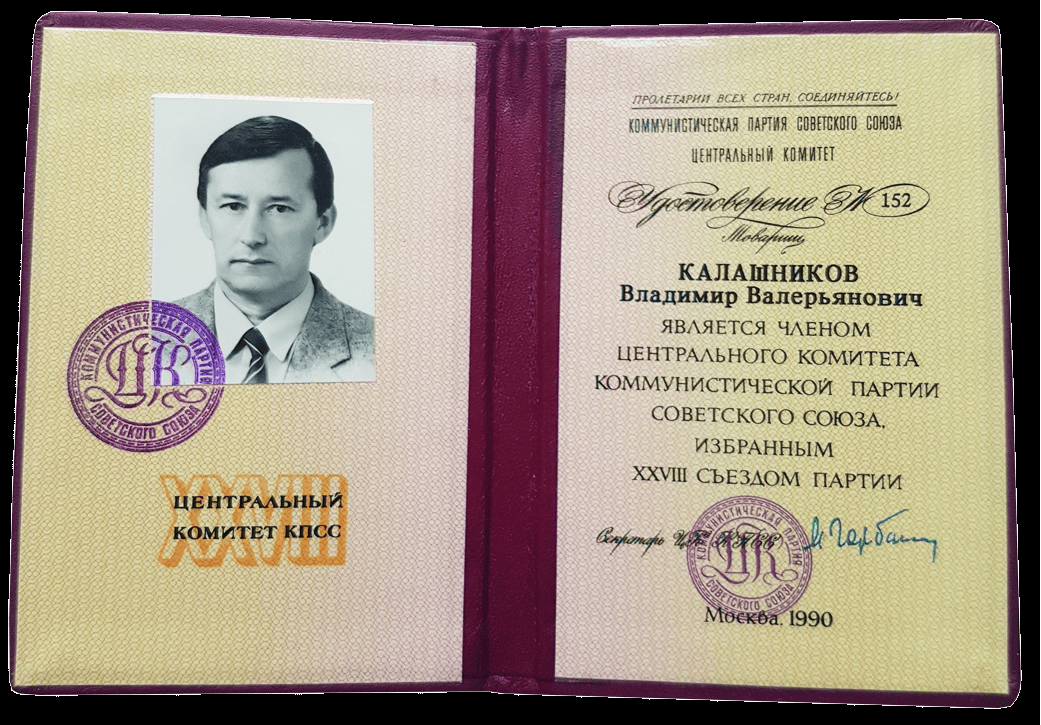

Все началось 23 апреля 1985 года. Тогда Пленум ЦК КПСС, собранный в Москве по инициативе недавно избранного лидера коммунистической партии Михаила Горбачева, провозгласил курс на ускорение социально-экономического развития страны. Именно это событие считается исходной точкой горбачевской перестройки, открывшей путь к демократизации общественной жизни, развитию рыночных отношений, отказу от конфронтации с Западом. Впрочем, финал этой истории был скорее печальным – цена, которую пришлось заплатить за назревшие перемены, оказалась непомерно высока: распад великой страны, деградация экономики и социальных отношений, утрата завоеванных кровью и пóтом позиций на мировой арене. Как получилось, что дорога, выстланная благими намерениями, привела не туда, куда надо? Сорок лет – неплохой срок, чтобы без гнева и пристрастия осмыслить произошедшее. Владимир Калашников, один из ведущих отечественных специалистов по истории революции 1917 года, в 1991-м занимал высокий пост секретаря ЦК КПСС и о многих событиях, связанных с финалом перестройки и распадом Советского Союза, знает не понаслышке.

Владимир Калашников

Удостоверения члена ЦК и секретаря ЦК КПСС Владимира Валерьяновича Калашникова

Мотивы реформаторов

– С какой целью Горбачев начал перестройку?

– Он хотел реформировать ту модель социализма, которую историки и экономисты называли административно-командной или мобилизационной. Именно реформировать, а не радикально изменить. Сказки о том, что в 1990-е годы Горбачев где-то за рубежом якобы признавался в изначальных антисоциалистических планах, основаны на искажении его слов. На самом деле новый генсек стремился к демократизации политической системы и переходу к экономической модели, которая сочетала бы преимущества планирования и рыночных механизмов. Он первым из советских лидеров всерьез принял идею рыночного социализма под влиянием экономистов, которые со времен Алексея Косыгина забрасывали ЦК докладами о необходимости реформ в этой области. Рынок рассматривался как инструмент для создания конкурентной среды с целью повысить качество и определить реальную стоимость необходимой продукции. Опыт показывал, что без рыночных механизмов во многих случаях просто нельзя реализовать основной принцип социализма – распределение по труду.

Конкурентная среда была необходима и потому, что в послесталинский период в СССР стали ослабевать прежние стимулы эффективного труда. В предвоенные годы промышленный рывок обеспечивался энтузиазмом строителей социализма и общим пониманием, что перед лицом военной угрозы нужно упорно трудиться, «затянув пояса». Старшие поколения разделяли тезис Сталина о необходимости пробежать за 10 лет путь, который Запад прошел за 50–100 лет: «Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Эти стимулы работали и в послевоенные годы на фоне ядерной монополии США. Однако в эпоху Леонида Брежнева в условиях ядерного паритета и притока нефтедолларов руководители страны и народ «расслабились». Плановая система в отсутствие рынка позволяла миллионам людей трудиться вполсилы и получать зарплату за низкокачественную продукцию. Именно поэтому важнейшей целью экономической реформы стало улучшение качества выпускаемых товаров и повышение эффективности производства.

– Были ли у Горбачева и его соратников реальные планы реформирования страны или они действовали с помощью метода проб и ошибок?

– Подготовка к реформе началась еще при Брежневе, но всерьез этим вопросом на высшем уровне занялся Юрий Андропов. Уже в ноябре 1982-го он сделал Николая Рыжкова, прошедшего путь от мастера до директора «Уралмаша», секретарем ЦК КПСС. А в декабре того же года Рыжков возглавил созданный в ЦК Экономический отдел, задачей которого стала разработка реформы. С января 1984 года в ряде отраслей экономики проводились масштабные эксперименты по введению хозрасчета и повышению самостоятельности предприятий.

Горбачев изначально рассматривал лозунг «ускорения» как удобную формулу для начала экономических реформ. На XXVII съезде КПСС в феврале 1986-го он заявил: «…сейчас ситуация такова, что ограничиться частичными улучшениями нельзя – необходима радикальная реформа». Ее главную суть он раскрыл так: «…решительно раздвинуть границы самостоятельности объединений и предприятий, поднять их ответственность за достижение наивысших конечных результатов, перевести их на подлинный хозрасчет, самоокупаемость и самофинансирование, поставить уровень доходов коллективов в прямую зависимость от эффективности работы». Подлинный хозрасчет был невозможен вне рыночной модели.

– То есть речь все-таки шла о рынке?

– Да, но Горбачев видел рынок как элемент социалистической, а не капиталистической экономики. Правда, в его окружении были люди, которые считали капиталистическую рыночную модель более эффективной с точки зрения экономического развития. Они видели роль государства в том, чтобы перераспределять сверхприбыль крупного капитала в интересах общества. Поначалу эти взгляды осторожно высказывались генсеку, но летом 1990 года, на фоне появления программы «500 дней» (разработанной Станиславом Шаталиным и Григорием Явлинским, а также поддержанной Борисом Ельциным), они уже звучали вполне откровенно. Горбачев на словах поддержал программу, но заблокировал на союзном уровне. Он понимал, что «500 дней» несовместимы с идеей сохранения СССР как союзного государства и приведут к реставрации капитализма.

Летом 1991 года, при подготовке новой Программы КПСС, Горбачев полностью разделял позицию ее разработчиков: речь шла о переходе к рыночному социализму при безусловном сохранении командных высот в руках социалистического государства. Однако к этому времени он уже потерял возможность определять ход событий.

Удар по экономике

– Почему экономическая реформа не получилась?

– Стратегически реформы были задуманы правильно, но тактика их проведения осложнилась целым рядом как субъективных ошибок, так и объективных факторов. Падение в 1986 году мировых цен на нефть с 28 до 13 долларов за баррель, авария на Чернобыльской АЭС (на ликвидацию ее последствий было потрачено более 10 млрд рублей), а также потери бюджета в связи с проведением антиалкогольной кампании (к 1990-му финансовые потери составили 36 млрд рублей) сделали большую дыру в бюджете. Именно проблемы первого года пятилетки побудили Горбачева и Рыжкова быстро переходить к радикальным реформам, которые ломали старые механизмы раньше, чем создавались эффективные новые. Летом 1987 года был принят закон «О государственном предприятии», который предоставил организациям возможность работать на основе принципов самоокупаемости, самофинансирования и самоуправления. Однако отладка новой системы требовала много времени, поэтому первые результаты реформы только обострили, а не уменьшили экономические трудности. В 1988-м был принят плохо продуманный закон «О кооперации в СССР». В результате этих двух актов доходы населения стали расти резко и гораздо быстрее, чем производство товаров. Так, в 1986 году прирост доходов составил 15,1 млрд рублей, в 1987-м – 17,3 млрд, в 1988-м – 41,5 млрд, в 1989-м – 64,5 млрд, в 1990-м – 94,0 млрд рублей.

«Лишние» деньги стали главной экономической и общественно-политической проблемой к 1990 году, когда дефицитными оказались практически все категории товаров. Попытка наполнить рынок за счет импорта вела к быстрому росту внешнего долга.

– Но все-таки до катастрофы было еще далеко?

– Разумеется. Ситуацию конца 1980-х даже близко нельзя сравнить с тяжелейшим положением первых послевоенных лет, которое осложнялось неурожаем 1946 года. Тем не менее сталинская денежная реформа 1947 года за неделю решила проблему «лишних» денег и создала стимулы для эффективной работы. Горбачев же в 1990-м такую реформу провести не мог. У него уже не было политического ресурса. Его отнял Ельцин. В этом и состояла главная причина провала экономических реформ.

– Что вы имеете в виду?

– С лета 1990 года Ельцин, опираясь на декларацию о суверенитете РСФСР, начал «войну законов» и открыл «парад суверенитетов», которые охватили все союзные и автономные республики. К концу 1990-го рост сепаратизма привел к нарушению дисциплины межреспубликанских поставок. Управляемость экономикой резко упала. В 1991-м ситуация ухудшилась еще больше. Борьба Ельцина с Горбачевым подрывала эффективность политики нового правительства Валентина Павлова, пытавшегося щадящими мерами заморозить «лишние» деньги. Оппозиционная пресса буквально травила союзное правительство, исключая возможность применить более жесткие меры, которые с каждым днем становились все более необходимыми.

Издержки гласности

– Каковы причины политических трансформаций?

– Формы и методы политического управления, сложившиеся в СССР к 1985 году, не отвечали уровню культуры и образования так называемого «среднего класса» (а это многочисленная советская интеллигенция и квалифицированные работники во всех сферах экономики). В этой среде сформировался очевидный общественный запрос на переход к более демократической системе. Под «переменами» понималась передача реальной власти в руки Советов, формируемых в результате свободных выборов.

Аналогичный запрос возник и внутри КПСС. Неспособность ЦК вовремя сменить дряхлеющего Брежнева, который серьезно болел уже с 1976 года, выдвижение на пост генсека явно больных Андропова и Черненко отражали слабость внутрипартийной демократии на всех уровнях и вызывали серьезное недовольство рядовых коммунистов. Горбачев понимал необходимость демократизации внутрипартийной жизни, осознавал и то, что управляемую, а значит, более или менее безболезненную политическую реформу в стране может осуществить только обновленная правящая партия. Однако на XXVII съезде КПСС весной 1986-го он не решился на серьезные шаги, опасаясь возможного сопротивления консервативных кругов. Активный процесс демократизации начался только в условиях глубокого экономического и политического кризиса в 1990 году, но было уже поздно. Новый Устав партии, принятый на XXVIII съезде КПСС летом 1990-го, не успевал раскрыть свой потенциал.

Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко и другие в одной из комнат Кремлевского дворца съездов. Февраль 1978 года

Неспособность ЦК вовремя сменить дряхлеющего Брежнева, выдвижение на пост генсека явно больных Андропова и Черненко вызывали серьезное недовольство рядовых коммунистов

– В 1986-м Горбачев сделал ставку на политику гласности. Как вы ее оцениваете? Обязательно ли обществу нужно было знать все о своем прошлом и настоящем?

– Генсек рассчитывал, что пресса, находившаяся под партийным контролем, будет дозированно и направленно критиковать скомпрометировавших себя руководителей, что приведет к обновлению кадров в партийной, советской и хозяйственной структурах на местах. Однако он просчитался: политика гласности привела к незапланированным результатам. Журналисты стали поднимать острые проблемы, связанные с трудной историей нашей страны, заполнять «белые пятна» и «черные дыры». В погоне за сенсацией эти материалы часто были необъективными и дискредитировали правящую партию, а также советскую историю. В этом контексте ответ на вопрос, должен ли народ знать все о своем прошлом и настоящем, выглядит так: он должен знать именно правду, то есть получать объективную информацию. В СССР оппозиционные силы использовали гласность эффективнее, чем правящая партия.

Самым опасным следствием политики гласности стало неожиданное для Горбачева и других руководителей КПСС обострение межнациональных проблем: пресса поднимала на щит забытые обиды и конфликты, что порождало требования их немедленного и радикального решения. Первым в рамках СССР обострился вековой армяно-азербайджанский конфликт: уже в 1988 году пролилась кровь в Сумгаите и Нагорном Карабахе. Далее разного рода межэтнические конфликты возникали во многих союзных и автономных республиках, провоцируя рост сепаратизма. Во всех случаях сепаратистские настроения получали серьезную поддержку из-за рубежа, где на протяжении холодной войны существовали соответствующие структуры. До 1985 года их деятельность на территории СССР пресекалась, а затем на фоне нового внешнеполитического курса Горбачева ситуация изменилась. Кризис на почве межнациональных отношений стал самым опасным элементом политического кризиса в СССР, определившим судьбу союзного государства.

Михаил Горбачев на встрече с жителями Норильска. Сентябрь 1988 года

Ельцин и суверенитет России

– В какой момент возникла идея российского суверенитета? И почему судьба России оказалась противопоставлена судьбе Союза?

– «Российская тема» возникла как ответ на рост сепаратизма в ряде других союзных республик СССР. Однако ее развитие было определено субъективным фактором – действиями одного-двух людей, которые продемонстрировали решающую роль личности в кризисные моменты истории.

Уже летом 1989 года на Первом съезде народных депутатов СССР, избранных на альтернативной основе, представители Прибалтики под предлогом увеличения самостоятельности союзных республик выдвинули идею заключения нового Союзного договора. Эта заготовка, подброшенная западными спецслужбами, была очень опасной, и Горбачев ее отверг. Но идею приняла на вооружение так называемая Межрегиональная депутатская группа (МДГ) – парламентская оппозиция, сложившаяся в ходе работы съезда. Ее лидерами стали академик Андрей Сахаров и Борис Ельцин.

Последний сыграл главную роль в демонтаже СССР. Именно он в очередной раз показал, что в кризисные периоды истории России позиция одного человека способна кардинально определять ход событий. По иронии судьбы Горбачев взял Ельцина в Москву и в декабре 1985 года сделал первым секретарем Московского горкома КПСС. Генсек поручил ему обновить кадры, сложившиеся в период долгой работы Виктора Гришина. Московское «кумовство» было реальной проблемой. Но амбициозный Ельцин вскоре рассорился с большинством членов Политбюро и напугал Горбачева скрытой готовностью бороться за пост генсека. Неудачное выступление Бориса Ельцина на Пленуме ЦК в октябре 1987-го обернулось для него потерей высоких партийных должностей. Он затаил горькую обиду на Горбачева. Став народным депутатом СССР и тем самым вернувшись в большую политику в 1989 году, Ельцин стал мстить при каждом удобном случае. Уже на Первом съезде народных депутатов СССР он осознал невозможность бороться с Горбачевым на союзном уровне и решил делать это на республиканском. В сентябре 1989-го Борис Ельцин как частное лицо совершил турне по девяти городам США, где его представляли как реального соперника Горбачева. Во время этой поездки он встретился с президентом Джорджем Бушем – старшим и в нарушение всех правил был принят (с «заднего крыльца») в Белом доме, где провел переговоры за закрытыми дверями без представителя советского посольства. После этой встречи в Госдепе сложилась команда, которая поставила на Ельцина, а не на Горбачева, хотя сам Буш такого выбора не делал.

На митингах в поддержку Бориса Ельцина часто можно было увидеть флаги, с которыми выходили на манифестации сепаратисты из союзных республик СССР. Москва, Манежная площадь, 10 марта 1991 года

Ельцин сыграл главную роль в демонтаже СССР, в очередной раз показав, что в кризисные периоды истории позиция одного человека способна кардинально менять ход событий

– Ельцин изначально был за развал Союза?

– Не думаю. Однако из США он вернулся убежденным сторонником заключения нового Союзного договора с целью превращения СССР в конфедерацию. Созданное активистами МДГ движение «Демократическая Россия» стало активно пропагандировать идею российского суверенитета, убеждая россиян в том, что РСФСР «кормит» все другие республики и, если сбросить этот балласт, государство начнет процветать, опираясь на свои запасы нефти и газа. Подобную пропаганду вели оппозиционные силы во многих других союзных и автономных республиках.

Несмотря на внешнюю поддержку, демороссы проиграли республиканские выборы в России весной 1990 года, получив около трети голосов. Тем не менее личная популярность Ельцина позволила ему на Первом съезде народных депутатов РСФСР после отчаянной борьбы возглавить Верховный Совет РСФСР и, более того, обеспечить принятие 12 июня Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Ельцин фактически обманул большинство депутатов, которые и не думали разрушать союзное государство. Прикрываясь фразами об «обновленном» Союзе, документ закреплял приоритет российских законов над законами СССР. Фактически уже это решение разрушало Союз как федеративное государство.

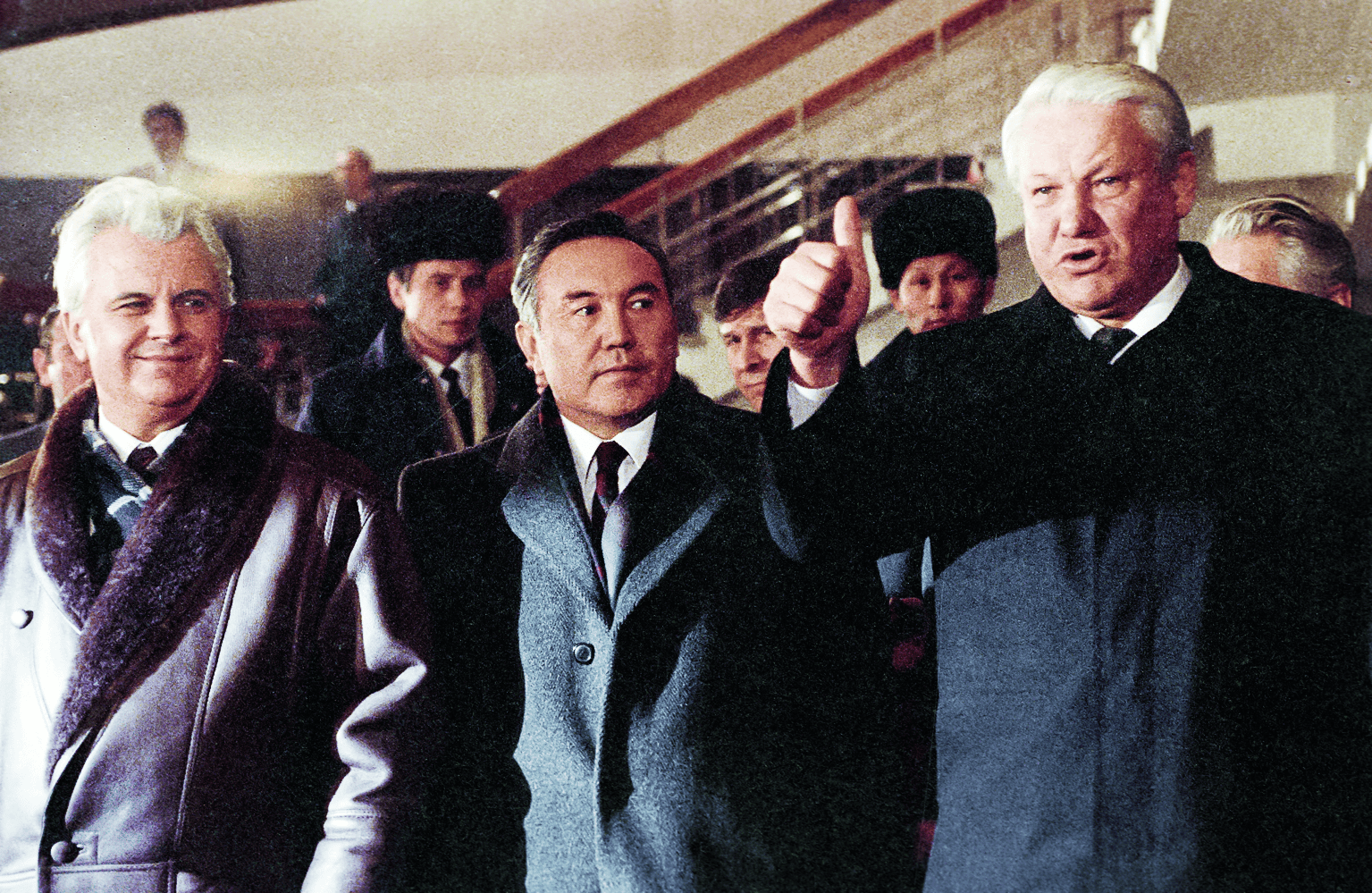

После съезда Ельцин начал против центра «войну законов», давая пример другим республикам, где резко усилились сепаратистские настроения. Впоследствии первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорил о том, что именно Россия разрушила СССР. Он неправ: не Россия, а Ельцин и небольшая группа людей из его окружения. При этом трудно отделаться от мысли, что на деле все «замыслы» формировались за океаном и доводились лидерам МДГ через прибалтов или шведское посольство, куда близкий к Ельцину свердловский депутат Геннадий Бурбулис приходил как к себе домой. В основе этих замыслов лежала ставка на подготовку нового Союзного договора конфедеративного типа.

Союзный договор

– Каким образом и почему Ельцину удалось навязать Горбачеву такой договор?

– Весной 1991 года Горбачев допустил одну из самых серьезных своих ошибок. В марте состоялся всесоюзный референдум, на котором более 76% граждан СССР, включая более 70% граждан РСФСР, высказались за сохранение Советского Союза как социалистического и федеративного государства. Горбачев должен был, опираясь на мартовский референдум, немедленно внести в парламенты девяти республик, участвовавших в голосовании, проект Союзного договора федеративного типа и потребовать его подписания согласно воле народа. Такие возможности были. Однако Горбачев в апреле ввязался в переговоры в рамках Ново-Огаревского процесса и упустил время.

Весной-летом 1991 года Горбачев не использовал весь свой ресурс лидера КПСС и президента СССР, чтобы не допустить избрания Ельцина президентом России. Он боялся той популярности и напористости, с которой Борис Ельцин в любых обстоятельствах как танк шел вперед, превращая свои очевидные промахи и провалы (типа «пьяной лекции» в американском университете, «ночного купания» в реке после неудачного любовного свидания на подмосковной даче и т. п.) в победы. Позиция борца с привилегиями «номенклатуры», которую Ельцин умело разыгрывал на всех выборах, ослепляла людей, и все эти «проколы» отнюдь не снижали его популярности. В итоге летом 1991-го Ельцин был избран на пост президента РСФСР. Вскоре после этого он добился от Горбачева согласия на подписание проекта Союзного договора. Однако этот документ, вопреки итогам мартовского референдума 1991 года, даже по названию превращал Союз Советских Социалистических Республик в Союз суверенных государств, что фактически означало переход к рыхлой конфедерации.

В конце июля 1991-го на закрытой встрече с Ельциным и Назарбаевым Горбачев согласился начать процедуру подписания проекта договора 20 августа, не дожидаясь утверждения окончательного текста Верховным Советом и съездом народных депутатов СССР, заседания которых планировались на сентябрь. После этого он уехал отдыхать в Крым. В этой ситуации глава союзного КГБ Владимир Крючков начал консультации с высшими должностными лицами СССР. Речь шла о создании ГКЧП – Государственного комитета по введению чрезвычайного положения.

Митинг за выход Украины из состава СССР. Киев, 1991 год

История путча

– Какова была цель ГКЧП? И как вы оцениваете его потенциал: был ли у него шанс на успех?

– Основная цель ГКЧП состояла в том, чтобы сорвать подписание подготовленного варианта Союзного договора, который, как уже было сказано, противоречил четко выраженной воле большинства граждан СССР, в том числе и граждан России.

Шансы ГКЧП на успех были велики. Стоило только произвести аресты нескольких десятков человек в Москве по заранее приготовленному списку, чтобы решить проблему. Правовые основания имелись: речь шла о людях, которые открыто разрушали «социалистическое Отечество» в нарушение Конституции СССР и итогов мартовского референдума. Утром 19 августа из всех республик и областей приходили телеграммы в поддержку ГКЧП. Никаких массовых протестов нигде не было. Многие граждане прямо говорили, что «бардак надо кончать». Призыв Ельцина и демороссов начать всеобщую забастовку страна проигнорировала. Однако уже с утра начались странные события: был отменен ранее принятый план по интернированию Ельцина и группы лиц, связанных с МДГ и «Демократической Россией». А днем по телевизору все увидели Бориса Ельцина перед Белым домом на танке в окружении нескольких тысяч сторонников и еще большего числа любопытных. Затем наблюдали трясущиеся руки вице-президента Геннадия Янаева на пресс-конференции членов ГКЧП. Эти два события резко изменили ситуацию. Психологически Ельцин уже выиграл.

Самая большая ошибка была в том, что с утра несколько часов по телевизору показывали «Лебединое озеро», а не объясняли суть проекта Союзного договора и конституционную основу действий ГКЧП. На упомянутой пресс-конференции Янаев сказал много правильных слов, но ни одного не было про то, что подготовленный проект договора противоречил Конституции и вел к развалу союзного государства. Уж если члены ГКЧП решились на создание такого органа без открытого согласия президента, то они должны были прямо сказать, что он не справился со своими обязанностями защитника Конституции СССР и скоро будет созван новый съезд, который изберет нового президента. Янаев же рассказывал про своего «друга Горбачева», который «приболел».

Члены ГКЧП во время пресс-конференции после объявления чрезвычайного положения в стране. 1991 год

– Чем вы объясняете такие действия членов ГКЧП? И каковы были последствия?

– У ГКЧП не оказалось пропагандистского потенциала. Они посчитали его ненужным. Вместо этого в Москву ввели танки – глупейшая акция. Исправить ситуацию теперь могла только силовая операция по захвату Белого дома, которая неизбежно привела бы к кровопролитию. Решение о ее проведении было принято, но не подтверждено в последний момент конкретным исполнителям, включая командира группы «Альфа», уже выведенной на позиции.

Члены ГКЧП выбрали наихудший сценарий: подняли руку, но не ударили, подставив не только себя, но и все органы государственной власти СССР, а также КПСС, поскольку участники были членами ЦК правящей партии. В целом действия ГКЧП были настолько бездарными, что породили вздорные слухи о том, что вся эта акция была специально задумана некими структурами (внешними и внутренними), чтобы разгромить КПСС и союзные органы власти.

Подводя итог, можно так ответить на ваш вопрос: утром 19 августа у ГКЧП были все шансы на успех в силовом и политическом плане, но только при соблюдении двух условий – решительных действиях и грамотной пропагандистской поддержке. Это позволило бы провести акцию мирно, без сопротивления, что подтверждалось спокойной обстановкой в первые часы. Однако ни одно из условий не было выполнено.

– Как вы относитесь к версии, что Горбачев тайно одобрял путчистов, но отрекся от них после поражения?

– Согласно информации, ставшей доступной позже, создание ГКЧП было для Горбачева полной неожиданностью, и он серьезно боялся за свою жизнь. Стресс, который перенесла в эти дни Раиса Максимовна Горбачева, говорит о том же. Хотя реальной угрозы не было. Близкий к путчистам секретарь ЦК Олег Шенин твердо заверил других секретарей ЦК, узнавших только утром 19 августа о создании ГКЧП, что с головы Горбачева «не упадет ни один волос». Так что на ваш вопрос я бы ответил так: он не одобрял путчистов тайно, но не решился им открыто отказать. Он также не исключал для себя возможности вернуться в Москву после победы ГКЧП и отправить его членов в отставку.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время телемоста СССР и США. Сентябрь 1991 года

Демонтаж Союза

– В одном интервью вы как-то сказали, что в декабре 1991 года у Горбачева был шанс «все отыграть одним ударом: Ельцин сильно подставился незаконным Беловежским сговором. Чекисты это прекрасно понимали и ждали команды. Но Горбачев не решился, он был психологически сломлен». Почему не нашлось людей, способных к решительным действиям по спасению СССР?

– Строго говоря, люди нашлись. Вице-президент РСФСР Александр Руцкой сразу пришел к Горбачеву и просил дать ему «Альфу» для полета в Минск, но получил отказ. В самом Минске были чекисты, готовые выполнить приказ президента СССР без всякой «Альфы», но приказа не было. А главное, Горбачев не выступил с открытым обращением к народу, которое могло сорвать Беловежский сговор. Армия, несмотря на предыдущие обиды, поддержала бы президента СССР, но только в случае прямого и решительного призыва, который сделал бы акцию протеста законной. Без такого обращения спасти ситуацию было нельзя. Народ, сбитый с толку, не понимал смысл документов, принятых в «Вискулях». Многие воспринимали их лишь как замену аббревиатуры СССР на СНГ.

Леонид Кравчук, Нурсултан Назарбаев и Борис Ельцин после подписания протокола к Соглашению о создании СНГ. Алма-Ата, декабрь 1991 года

– Могла ли перестройка завершиться без демонтажа Советского Союза? Когда была пройдена точка невозврата?

– Я рассматриваю демонтаж СССР как маловероятную случайность, которая стала возможной только из-за акции по созданию ГКЧП, осуществленной самым глупым, просто провокационным образом. А точкой невозврата стал отказ Горбачева от ареста заговорщиков в «Вискулях».

– Что стало главной причиной распада СССР?

– Объективной причиной стали сложные межнациональные отношения, которые в условиях кризиса способны угрожать стабильности многонационального государства. Следует помнить, что царская Россия была многонациональной империей, которая складывалась отнюдь не всегда добровольным путем. Сепаратистский потенциал всегда был значительным и в Прибалтике, и на Западной Украине. Национализм – очень острое оружие. В условиях социально-экономического кризиса легко возникают лозунги типа «Грузия для грузин» и находят затем поддержку. Сильная государственная власть во главе со сплоченной элитой и решительным лидером, как правило, справляется с такими трудностями. В СССР в 1991 году не было ни сплоченной элиты, ни решительного лидера.

– Почему Ельцин победил Горбачева? И кто из них в большей мере несет ответственность за распад СССР?

– Ельцин переиграл Горбачева именно потому, что в критические моменты «рубил сплеча», не думая о возможных последствиях. Горбачев же, видя эти последствия, колебался и проявлял нерешительность. Бесспорно, Ельцин несет главную ответственность за распад СССР. Остановить его можно было только твердыми, решительными мерами. Горбачев как политик к этому был не готов, хотя такие меры можно было проводить и в правовом поле.

– Как следует относиться к фигуре Горбачева? Если бы вас попросили кратко описать его для тех, кто о нем ничего не знает, что бы вы написали?

– Горбачев решился на проведение назревших экономических и политических реформ, чтобы создать новую модель социализма с развитыми институтами политической демократии и с многоукладной экономикой, где государство сохраняло бы контроль в ключевых отраслях народного хозяйства. Наличие командных высот в руках государства позволяло сочетать перспективное планирование с рыночными механизмами, стимулирующими эффективную работу и реализацию социалистического принципа распределения по труду. Однако Горбачев не смог найти правильную тактику в достижении поставленной цели, а в кризисной ситуации у него не хватило решимости противостоять своему главному оппоненту, который в 1991 году был уже готов демонтировать СССР и социалистический строй.

Беседовала Раиса Костомарова