Топливо для наступления

№124 апрель 2025

Великая Отечественная была «войной моторов», а значит, следовало переиграть врага по добыче топлива и его доставке на фронт. Эту задачу решали строители нефтепроводов

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук

Технологии нефтепроводного транспорта в нашей стране считались одними из самых передовых в мировой практике, а задачи строительства трубопроводов неоднократно ставились перед наукой и производственниками. Однако к началу Великой Отечественной войны основными способами транспортировки горючего в СССР оставались железнодорожный, автомобильный, а также речной и морской транспорт.

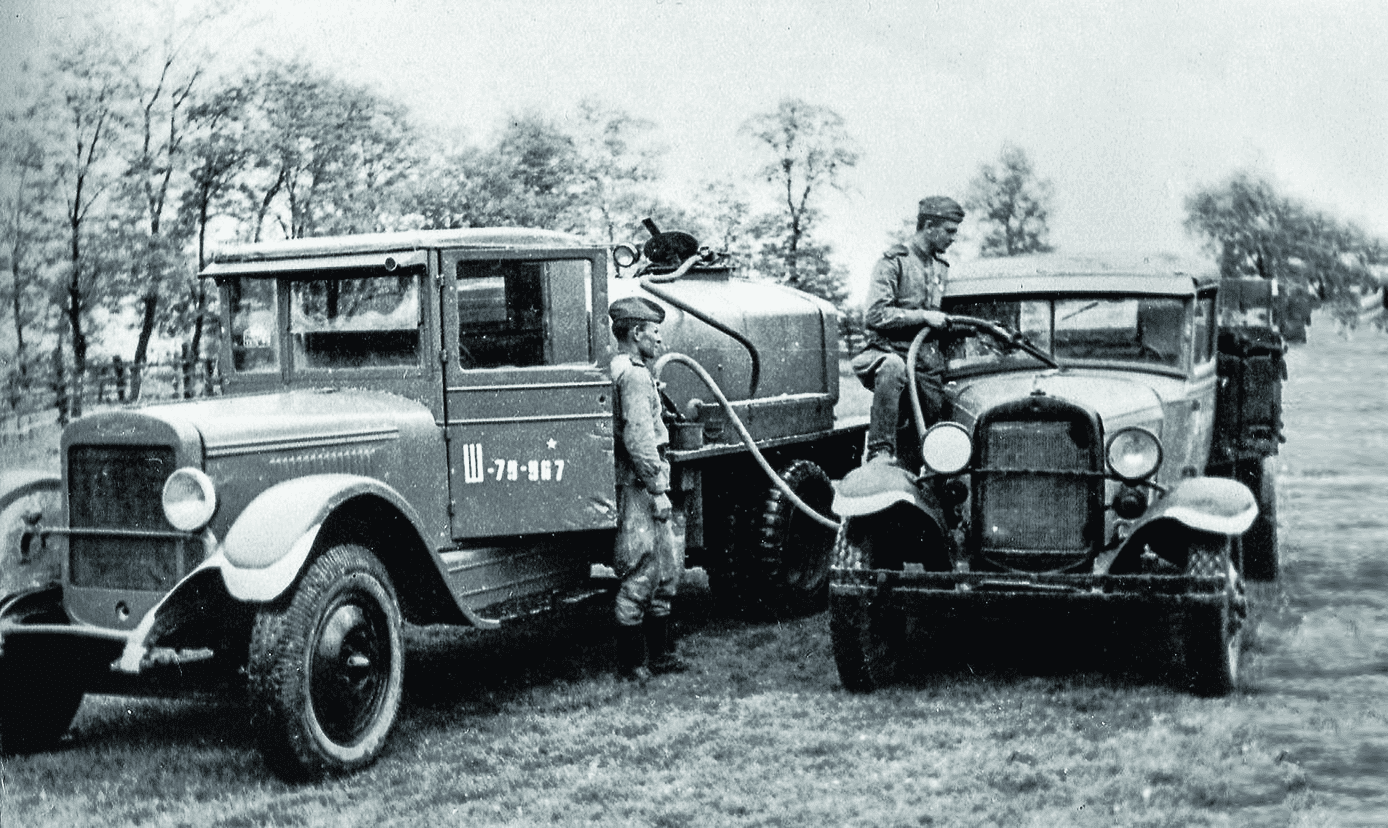

Советский топливозаправщик на базе грузовика ЗиС-5 заправляет грузовик ГАЗ-АА. 1944–1945 годы

Схватка за черное золото

Накануне Второй мировой в Германии добывали гораздо меньше нефти, чем это требовалось ее армии и промышленности. Импорт черного золота составлял около 6 млн тонн в год. До войны только 11% нефтепродуктов Третий рейх получал из доступной по суше Румынии, 1,7% – из СССР, остальной объем импортировался по морю. С мая же 1940-го нефть в Германию поставлялась только из Румынии (в 1940 году – около 1,2 млн тонн, в 1941-м – уже около 3 млн тонн), но этого не хватало. В СССР в 1940 году добыли 31,1 млн тонн черного золота. Одной из целей нападения нацистской Германии на Советский Союз был захват нефтяных месторождений.

Нашей экономике тоже оказалось непросто адаптироваться к резкому росту потребления топлива, характерному для военных лет. Проблемы проявлялись и в добыче, и в переработке, и в средствах доставки. Первые сборно-разборные полевые трубопроводы на учениях Красной армии были испытаны еще в 1937 году – такую «нить» проложили на Дальнем Востоке, через реку Суйфун. Разработанные советскими конструкторами мобильные трубные артерии протяженностью до 100 км оказались незаменимыми в боевых условиях. Но в довоенные годы эту техническую новинку недооценивали и внедряли медленно. Советская промышленность просто не могла в достаточном количестве производить трубы диаметром 75 мм для таких систем, а задач у предприятий в конце 1930-х было множество. Проект о производстве данных конструкций приняли только в мае 1941 года, по понятным причинам не успев его реализовать.

К началу 1941-го в Советском Союзе для доставки горючего в армию больше полагались на привычные железные дороги. На самый надежный стационарный нефтепроводный транспорт в 1940 году приходилось лишь 0,6% перевозок. Совсем немного! Однако война потребовала изменить ситуацию, в том числе из-за ускоренной разработки новых нефтяных промыслов, удаленных от стальных магистралей и речных путей. Перед командованием стояла острая необходимость оперативно и втайне от неприятеля снабжать фронт горючим.

Летом 1941 года из-за немецких авианалетов Советский Союз потерял до 60% нефтехранилищ – бóльшая их часть располагалась в западных районах СССР. Там же находились многие важнейшие нефтеперерабатывающие заводы. Положение необходимо было исправлять.

Важной задачей для отрасли стала эвакуация предприятий. Из Одессы и Херсона оборудование нефтеперерабатывающих заводов полностью перевезли в Сызрань, где использовали его при строительстве Сызранского НПЗ – необходимого армии нефтеперерабатывающего предприятия, которое дало первый бензин в июле 1942 года.

Агитационный плакат. Худ. Ш.А. Мирзоян. 1941 год

Пути бакинской нефти

В 1943-м в СССР добыли 17,98 млн тонн нефти, в том числе 12,6 млн – на бакинских промыслах. Крупнейшим центром переработки горючего в годы войны стал Саратов. Стратегически важный город всеми силами защищали от гитлеровцев, хотя во время Сталинградской битвы он находился недалеко от линии фронта. Знаменитый крекинг-завод имени С.М. Кирова поставлял армии больше топлива, чем все другие нефтеперерабатывающие предприятия страны. Достигалось это буквально потом и кровью: 12-часовые смены, работа без отпусков, скудные пайки. Каждый шестой, а порой и каждый пятый мотор Красной армии работал на саратовском топливе. К сожалению, длительное время не удавалось защитить город на Волге от авианалетов: осенью 1942 года немецкие бомбардировщики регулярно прорывались к заводу. Удары проводились прицельно – на территорию предприятия было сброшено более 900 фугасных и почти 9000 зажигательных авиабомб. Более 700 рабочих погибло…Тогда Герман Геринг докладывал Гитлеру, что завод стерт с лица земли. Но предприятие только на несколько месяцев прекратило работу из-за пожаров.

Необходимо было в больших количествах доставлять нефть в Саратов, и делать это становилось все труднее. За второй год войны в боях были полностью выведены из строя нефтяные промыслы в Краснодарском крае, из-за прифронтового напряжения вдвое снизилась добыча нефти в Грозненском районе. В 1942-м, разбомбив железнодорожную магистраль, соединяющую Баку с центральными районами страны, гитлеровцы захватили трубопровод Армавир – Трудовая. Нефть им не досталась, но они лишили советскую промышленность важной транспортной артерии.

Немцам также не удалось блокировать апшеронские нефтепромыслы – топливо из Азербайджана все равно поступало в Красную армию и на предприятия Советского Союза. Бакинское черное золото доставляли в центральные области страны по извилистому пути: сначала – баржами по Каспийскому морю, затем – по железной дороге через Среднюю Азию и Казахстан. И только оттуда – на фронт. Так перевозили не только нефть, но и авиабензин, керосин – все это бакинцы производили в больших количествах. Однако транспорт, который постоянно нес боевые потери, не мог своевременно обеспечивать армию апшеронским горючим. Исправить ситуацию могла только новая крупная трубная трасса, и Государственный комитет обороны еще до победы в Сталинградской битве принял решение о строительстве магистрального нефтепродуктопровода Астрахань – Сайханы – Урбах – Саратов протяженностью 656 км. Главная задача этой артерии – снабжать горючим войска, которые освобождали страну и преграждали гитлеровцам путь к нефтеносным районам СССР.

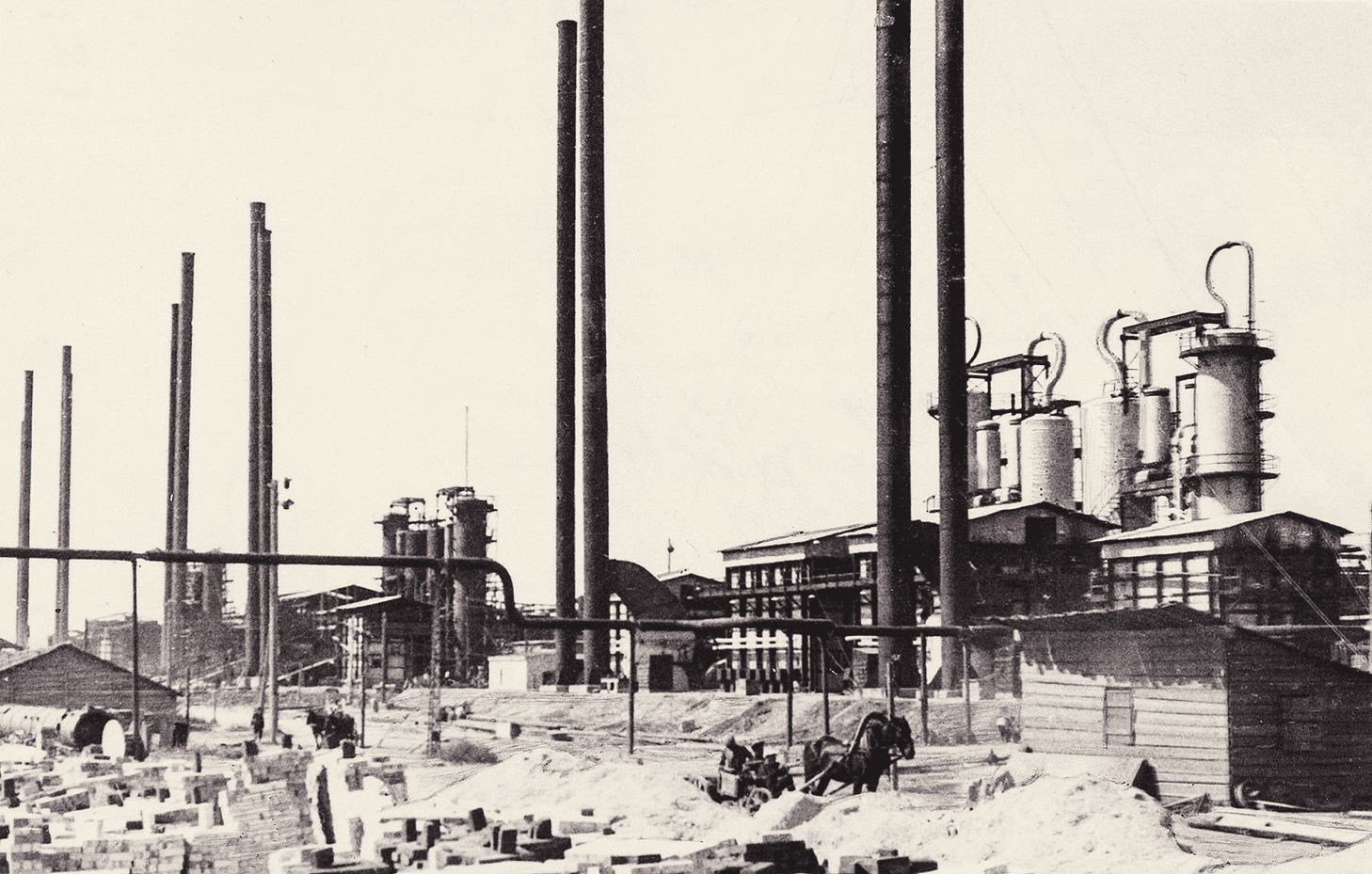

Саратовский крекинг-завод имени С.М. Кирова (ныне Саратовский НПЗ)

Секретное строительство

Создание трубопровода возглавил Иван Москальков, талантливый специалист, умевший совмещать научные исследования с работой «на земле». В 1928 году, окончив физико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, он стал научным сотрудником в Отделе промыслово-заводской механики Государственного исследовательского нефтяного института (ГИНИ). Изучал трубопроводы, занимался и проблемой новых подходов к эксплуатации нефтяных пластов. Трассу Астрахань – Сайханы – Урбах – Саратов Москальков спроектировал крайне быстро с прицелом на столь же скоростное строительство. Инженер всего лишь за несколько недель набросал эскизную конструкцию трубопровода, которую вскоре утвердили. Такой подход диктовало военное время.

Выпуск труб необходимого диаметра 350 мм и труботранспортного оборудования в годы войны почти прекратился. Для строительства новой трассы пришлось демонтировать нефтепровод Баку – Батуми-2, часть магистрали Грозный – Туапсе и 60-километровый участок нефтепровода Кош – Армавир. Эти масштабные работы невозможно было скрыть от немцев. В районе Армавира юноши и девушки из местных школ фабрично-заводского обучения и ремесленных училищ извлекали из траншей 60 км труб. Не раз попадая под бомбардировки, они справились с заданием за два месяца.

Но советской разведке удалось главное – законспирировать маршрут отправки труб и арматуры, а также пункты назначения. Для этого пришлось провести несколько отвлекающих операций. В итоге строительство линии из Астрахани в Урбах и затем в Саратов проходило без дальнейших вражеских диверсий.

Монтаж трубопровода начался в апреле 1943 года, через два месяца после победного завершения Сталинградской битвы, когда горючее требовалось для новых наступательных операций. Перед строителями стояла сложная, многоуровневая задача: смонтировать качественную конструкцию, испытать новые технологии, строго соблюдая правила конспирации. Немцы научились отслеживать пути советского горючего по Каспию и целенаправленно бомбили баржи и цистерны. Поэтому строительство магистрали началось с разведывательной операции: гитлеровцев нужно было убедить, что трубопровод для бакинской нефти строится по иному маршруту – не через Урбах.

Москальков, автор проекта, взял на себя и роль главного инженера, а порой и прораба, постоянно присутствуя на строительстве вместе с группой проектантов. Они без промедлений утверждали новые инженерные решения, корректировали маршрут.

Хотя за дело взялось Главное управление аэродромного строительства НКВД СССР, квалифицированных рабочих и мастеров критически не хватало, многому приходилось учиться «под открытым небом». Коллектив, работавший над монтажом нового трубопровода, пытались усилить: в район Астрахани командировали группу строителей, имевших опыт работы на дальневосточном нефтепроводе Оха – Софийск, и даже группу офицеров Донского фронта, имевших строительную гражданскую специальность. Но для оперативной деятельности в чрезвычайных условиях опытных рук все равно было слишком мало. На трассе земляные и сварочные работы выполняли юноши, едва достигшие возраста студентов училищ. Практику они проходили на столь ответственном объекте без скидок на возраст.

Трудиться приходилось в нечеловеческих условиях: очищали и монтировали трубы вручную, безо всякой механизации наносили и битумный лак. Строители жили в полуразрушенных домах, оставленных при эвакуации местного населения. Однако жилья было немного, поэтому спали вповалку. Только дезинфекционная камера для обработки одежды помогла избежать эпидемий.

Начальник Саратовского районного нефтепроводного управления Павел Чулин вспоминал: «Это была адская работа. Все делалось, как можно догадаться, вручную». Для расчистки территории и земляных работ привлекались и заключенные, и «мобилизованные» из окрестных колхозов – как мужчины, так и женщины. Для некоторых эта работа во имя Победы стала последним делом в жизни. Погибшие и умершие от изнурения и ран при строительстве трубопровода – это тоже павшие смертью храбрых, хотя они и не числились на передовой. Однако в таком режиме удалось возвести современную конструкцию с восемью насосными станциями. Многих завербованных на «трудфронт» нужно было учить элементарным навыкам работы. Москалькову и его товарищам пришлось запастись терпением, чтобы снова и снова проводить такие уроки. Обстоятельства вынуждали забыть и о восьмичасовом рабочем дне, и о сносных условиях труда, и о выборе специалистов. 350 км (больше половины трассы) проходили вблизи фронта, под постоянными бомбардировками вражеской авиации. Под руководством Москалькова из молодых ребят, женщин, инвалидов удалось даже сформировать ремонтные бригады, которые и после сдачи объекта несколько месяцев оперативно действовали по всему маршруту трубопровода. Но случались и аварии: самая крупная из них произошла вскоре после запуска трубопровода, 12 декабря 1943 года, из-за разрыва потолочного стыка на 12-дюймовой трубе. Однако ремонтные мастера действовали качественно и быстро, отчего работа магистрали не прерывалась.

«Под ключ» за семь месяцев

Инженеры понимали, что главное – успеть уложить бóльшую часть труб в траншею до разлива рек: во время паводка район Волго-Ахтубинской поймы затопляется. Для корректировки монтажа помогали плавучие треноги, изобретенные в те дни специально для этого объекта. Лучшие сварщики выполняли по 30–33 потолочных стыка в смену при довоенной норме в 6–8.

Месяцы работы на трассе стали бессонными. Специальной техники почти не было. Для рытья траншей и других нужд строителям выделили всего лишь несколько тракторов. Грузовики переоборудовали для перевозки сварных плетей – секций из нескольких труб. Получались плетевозы. Краны практически не использовались. Самым мощным грузоподъемным механизмом считалась тренога с лебедкой, созданная в мастерских, которые организовал Москальков.

Строительством речных и озерных участков трассы (а их было немало) занималась организация ЭПРОН (Экспедиция подводных работ особого назначения) НКВД СССР – опытные подводники, которые в годы войны «форсировали» и Ладогу, и Волгу, обеспечивая строительство магистральных и сборно-разборных трубопроводов, преодолевая под водой около 11 км.

Конечно, не обходилось без риска. Москальков порой прибегал к еще не проверенным технологиям. Так, впервые в отечественной практике почти 10 км трассы сварили методом ускоренного непрерывного наращивания плетей из одиночных труб. 85% стыков выполнили ручной электродуговой сваркой. Сварочными работами руководил Дмитрий Таран – один из ведущих ученых в этой области. Под его началом рабочие внедряли новые подходы, которые позволяли сваривать трубы, созданные в разные десятилетия – ведь собирали их, как говорится, с миру по нитке.

Монтаж все-таки пришлось завершать на затопленной пойме. Сварочные агрегаты устанавливали на плоты, с лодок выполняли изоляционные работы. В итоге трубопровод вместе с насосными станциями возвели за семь месяцев. До войны на сооружение трубных магистралей такой протяженности уходило два-три года – в зависимости от климатических условий. Сдать этот масштабный проект удалось «под ключ», без доработок. 7 ноября 1943 года первая партия керосина поступила в Саратов.

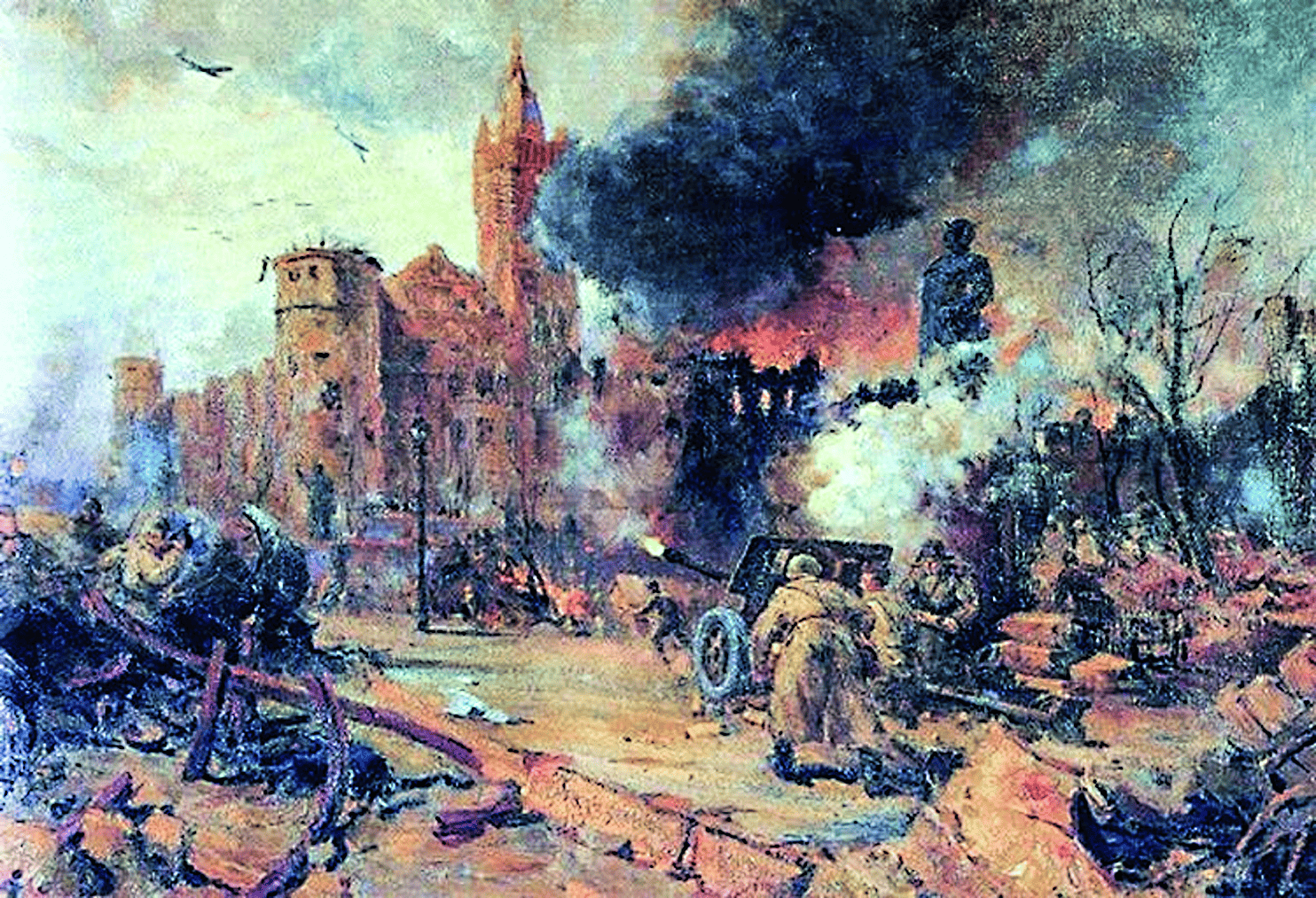

Через несколько дней началась Киевская оборонительная операция, разгорались жестокие бои и на Керченском плацдарме. Туда с волжских берегов в первую очередь и пошло бакинское топливо. В 1943-м, несмотря на остановки из-за пожаров, саратовский завод переработал 959 тыс. тонн сырья, которое давало ход танкам и самоходкам.

Государственный комитет обороны позже еще не раз возвращался к продуктопроводу Астрахань – Саратов, принимал решения по его модернизации и расширению. Трасса оказалась далеко не «времянкой», верой и правдой она прослужила отрасли более 20 лет. Но главное – бакинское горючее, доставленное в Саратов, дало энергию начавшемуся осенью 1943 года наступлению, остановить которое гитлеровцы уже не смогли.

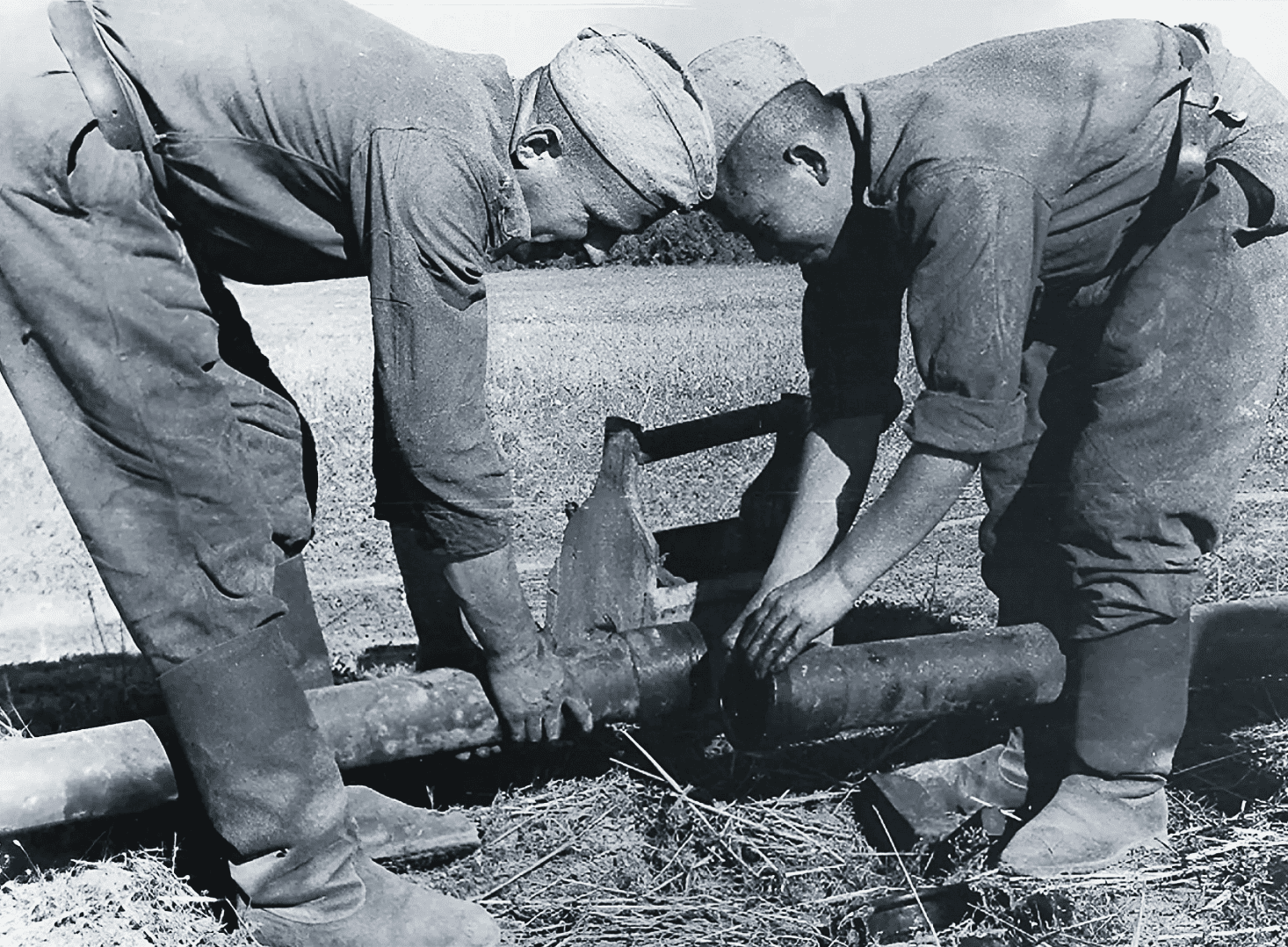

Монтаж сборно-разборного трубопровода

Бакинское горючее, доставленное в Саратов по трубопроводу, дало энергию наступлению, остановить которое гитлеровцы уже не смогли

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Мелия А.A. Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР. М., 2004

Энергия Великой Победы. Сборник. М., 2015

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук