Единственный выживший

№123 март 2025

Во время нападения на русскую дипмиссию в Тегеране выжил лишь один человек – Иван Мальцов. Впоследствии он стал не только видным дипломатом, но и «хрустальным королем» России

Иван Измайлов

В 1992 году на фасаде Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, до революции носившего имя императора Александра III, была торжественно открыта мемориальная доска из белого мрамора: «Меценат, обер-гофмейстер Двора его Величества Юрий Степанович Нечаев-Мальцов. 1834–1913». Марина Цветаева, дочь основателя музея, профессора Московского университета Ивана Цветаева, вспоминала: «Музей Александра III есть четырнадцатилетний бессребреный труд моего отца и три мальцевских, таких же бессребреных миллиона». Именно Нечаев-Мальцов профинансировал строительство музея и создание первых его коллекций, взяв на себя расходы, в десять раз превысившие государственную субсидию.

Деньги, которые Юрий Степанович потратил на строительство, он унаследовал от дяди, чью фамилию после его смерти присоединил к своей. И не просто унаследовал, но и многократно приумножил. Дядя мецената Иван Сергеевич Мальцов – это и есть тот самый единственный выживший участник грибоедовской миссии в Тегеране.

Волею судьбы самый известный эпизод в жизни Ивана Мальцова стал для него и самым тяжелым воспоминанием: дав официальные объяснения, он до конца своей долгой жизни не написал об этом больше ни строчки. Многие знакомые, узнав о его чудесном спасении, не обрадовались, а возмутились. Сослуживец по МИД Николай Киселев восклицал: «Я бы не прятался так подло, как Мальцов, я бы дал себя изрубить, как Грибоедов!»

Тень подозрения в трусости и даже предательстве лежит на Мальцове и сегодня, хотя он подарил своей родине настоящую сказку – гусевский хрусталь. Его, в отличие от других промышленных магнатов, вспоминают редко: может быть, потому, что жил он замкнуто, был исключительно бережлив, а проще говоря, скуп. Современники видели в этом лишнее доказательство того «неблагородства натуры», которое будто бы позволило ему сохранить жизнь – ценою чести.

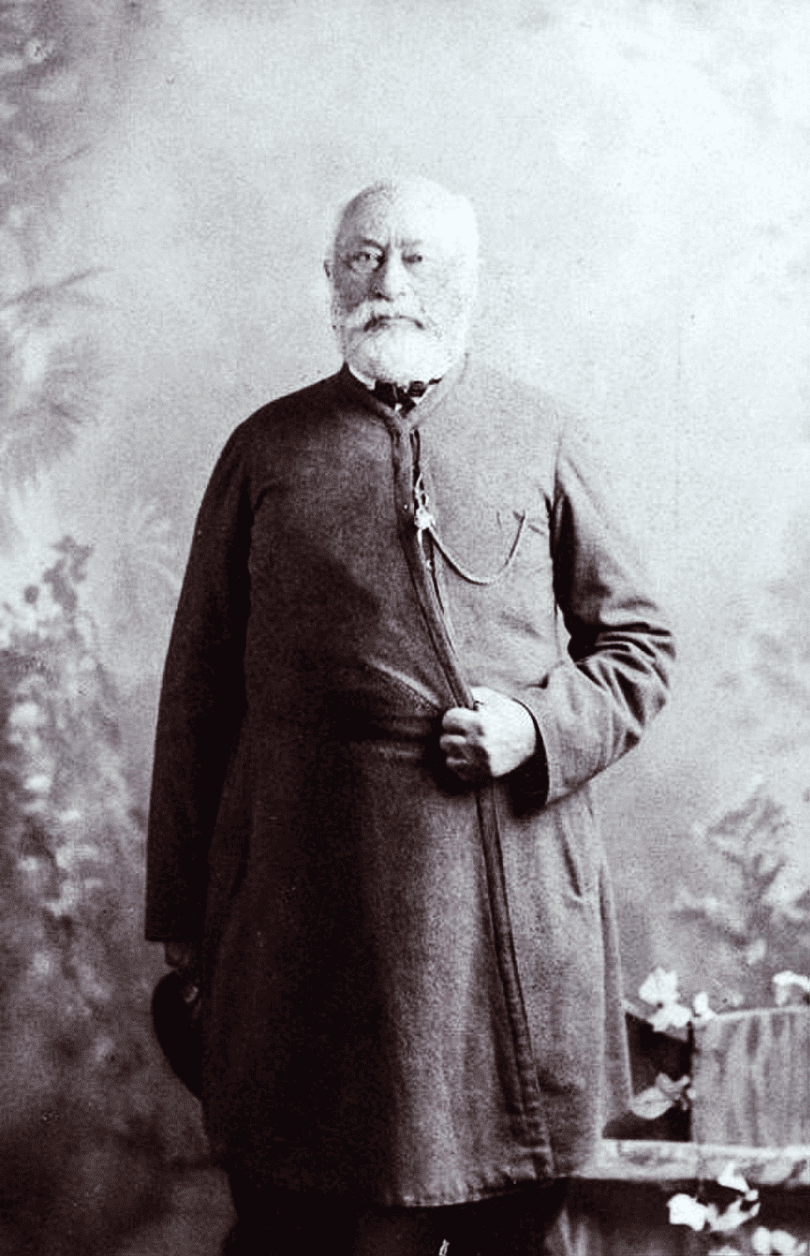

Иван Мальцов. Неизв. худ. 1870-е годы

Богатый наследник

Кроме богатства Иван Сергеевич мог гордиться древностью рода. Его предок Семен Мальцов служил Ивану Грозному, а в Смуту погиб, сражаясь против интервентов. Потом, правда, Мальцовы обеднели, из дворян сделались купцами и мастеровыми. В 1723 году один из них, Василий Большой, благодаря петровским реформам смог основать фабрику по изготовлению стекла и хрусталя в Гжатске. Скоро мальцовские изделия, не уступавшие европейским, разошлись по всей империи. В 1756-м сын Василия Аким Мальцов перевел предприятие из Гжатска на речку Гусь во Владимирском уезде. Когда Екатерина II запретила недворянам владеть фабриками, он добился возвращения себе дворянского звания и фамильного герба с изображением двух скрещенных шпаг.

Старший сын Акима Сергей отдал юность кутежам и картам, но женитьба на горячо любимой княжне Анне Мещерской заставила его взяться за ум. Унаследовав Гусевский завод, он удачно использовал московский пожар 1812 года, после которого городу понадобилось огромное количество стекла, в первую очередь оконного. Сергей Мальцов быстро наладил его выпуск, а потом задумался и о другой продукции: поехав в Италию с больной женой, привез оттуда секреты знаменитого муранского стекла. Южный климат не помог – Анна Сергеевна скончалась, и убитый горем супруг пережил ее всего на три года.

После его смерти семейный бизнес достался старшему сыну: родившийся в 1807 году Иван Сергеевич Мальцов получил домашнее образование у лучших московских учителей и в 17 лет поступил на службу в архив Коллегии иностранных дел. Среди «архивных» юношей были будущие литераторы Сергей Соболевский, Дмитрий Веневитинов, Владимир Одоевский. Мальцов вступил в созданное ими Общество любомудрия, стал печататься в журнале этого кружка «Московский вестник», который поддержал сам Пушкин – с ним молодой литератор был хорошо знаком и позже писал Соболевскому о смерти «милого и любезного Пушкина». Как и его друзья, Мальцов сочинял рассказы и сказки, черпая материал в архивах. Занимался и переводами: «Жизнь Наполеона» Вальтера Скотта, переведенная им, вызвала всеобщий интерес.

Любомудры увлекались не только литературой, но и кутежами. Историк Михаил Погодин жаловался: «Скотина Мальцов и оскотинившийся на ту минуту Веневитинов пристали с ножом к горлу – пей, и я насилу уехал от них». Тогда все читали «Горе от ума», и многие сравнивали Мальцова с Чацким: по словам его родича князя Александра Васильевича Мещерского, он «умел ядовито и не без блеска высмеивать укоренившиеся правила общественной морали», за что его даже прозвали Мефистофелем. Была у него и своя Софья – княжна Александра Трубецкая, к которой он после смерти ее жениха Веневитинова поехал свататься. Она, однако, предпочла выйти за его кузена, что заставило Мальцова сперва броситься в запой, а потом устремиться подальше от опостылевшей Москвы.

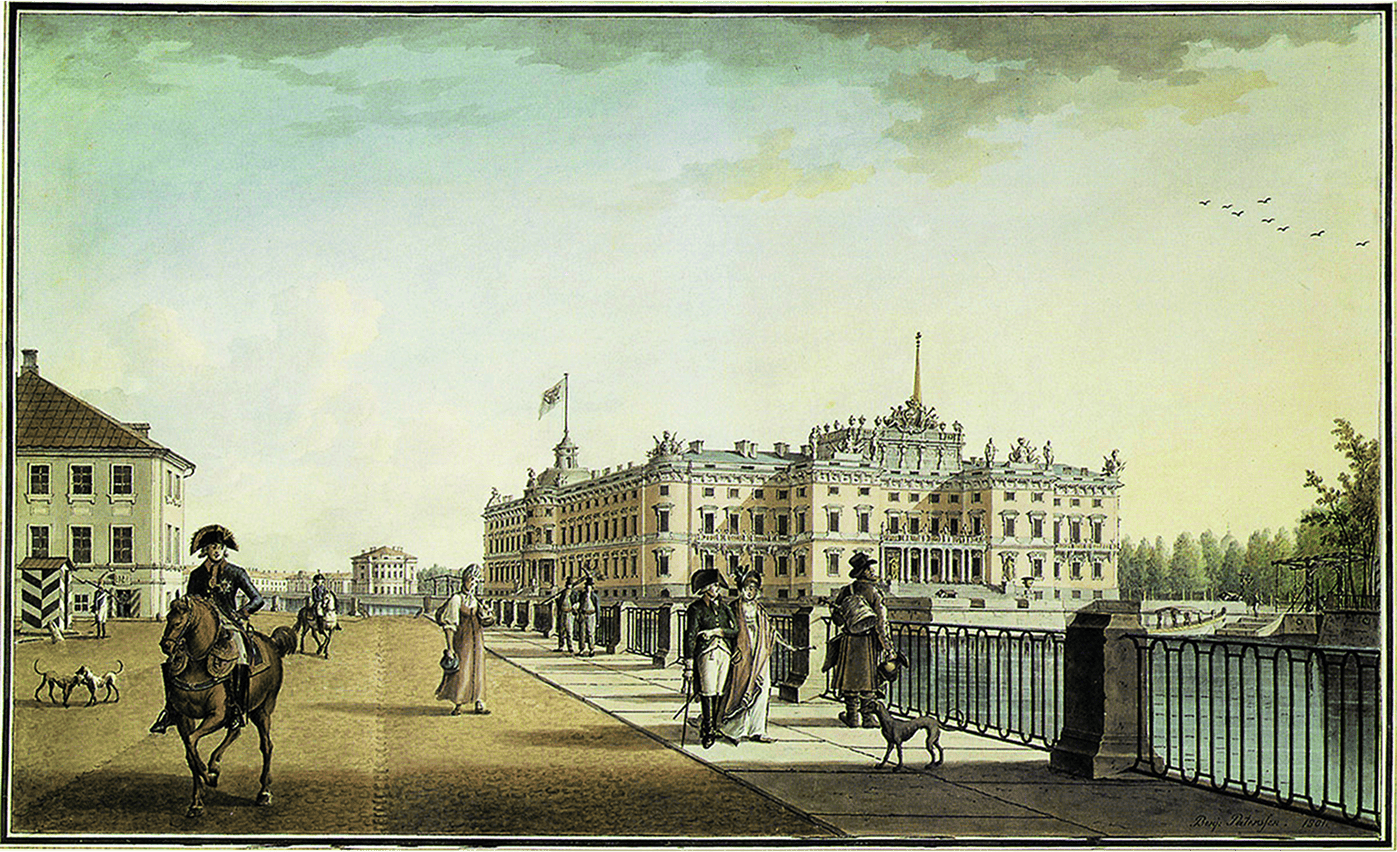

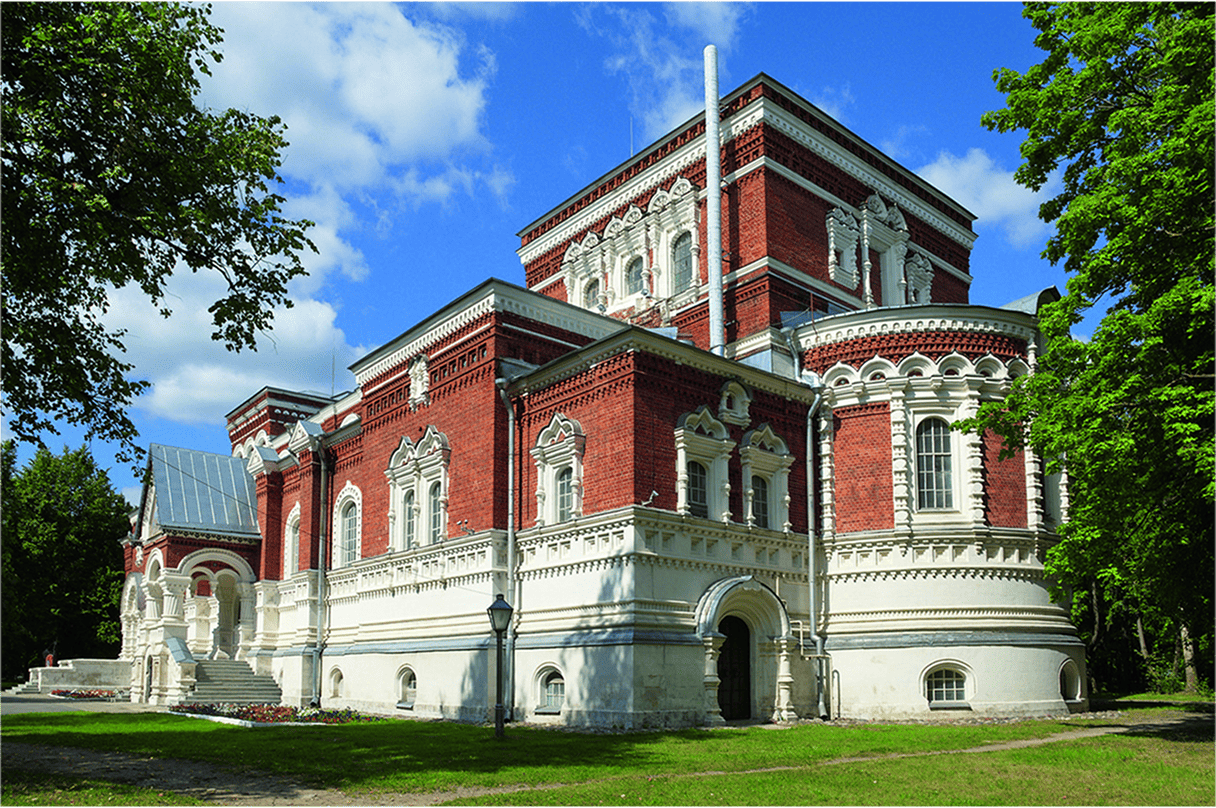

Гусевский хрустальный завод Юрия Нечаева-Мальцова. Владимирская губерния, начало XX века

Сергей Мальцов. 1870-е годы

Мальцовские изделия

На волосок от смерти

Тут и подвернулось посольство в Персию, куда Мальцову помог устроиться Соболевский. Загадочный Восток, увлекавший в то время многих, мог дать ему сюжеты для новых произведений, а заодно обеспечить награды и повышение по службе. Поначалу надежды оправдались: с Кавказа, а затем из Тебриза он слал в «Северную пчелу» очерки о восточной жизни, а на приеме в Тегеране шах вручил ему, как и самому послу, орден «Льва и Солнца». С оптимизмом смотревший в будущее юноша не знал, какая трагедия ждет его впереди.

В роковой день 30 января 1829 года Мальцову удалось спастись буквально чудом. По одной из версий, изложенных им знакомым, ферраши (слуги) заперли его в сундуке, по другой – завернули в ковер и поставили в угол, к таким же сверткам. Но это вызывает сомнения: все имущество посольства было разграблено и ковер с сундуком не могли избежать внимания погромщиков. В донесении министру иностранных дел Карлу Нессельроде Иван Сергеевич написал, что уцелел благодаря тому, что жил поодаль от коллег, рядом с мехмендаром (комендантом миссии) Назар Али-ханом. Тот накануне штурма заблаговременно уехал, оставив свои комнаты пустыми. Мальцов сообщал: «Когда народ, с криком, волною хлынул мимо окон моих, я не знал, что думать, хотел броситься к посланнику и не успел дойти до дверей, как уже весь двор и крыши усыпаны были свирепствующей чернью… Я дал одному феррашу моему 200 червонцев и приказал ему раздать оные благонадежным людям, ему известным, собрать их к дверям моим и говорить народу, что здесь квартира людей Назар-Али-хана. Я сидел таким образом более трех часов в ежеминутном ожидании жестокой смерти».

Когда после ухода толпы к развалинам посольства явились солдаты, серхенг (полковник) обнаружил единственного выжившего и отвел его в шахский дворец. Там Мальцов пробыл три недели, резонно опасаясь, что его захотят устранить как лишнего свидетеля. Из страха он в беседе сперва с министрами, а потом с самим шахом возложил всю вину за случившееся на Грибоедова, а заодно высоко оценил роль персидских властей, которые будто бы сделали все для спасения дипломатов, но не смогли справиться с разбушевавшейся толпой. Эти домыслы, заботливо переданные персидскими чиновниками, нашли себе место в европейской и даже в русской прессе. Лишь в конце февраля, сыграв свою роль, он был отпущен на родину, получив в подарок «две шали и худую лошадь».

По прибытии в Тифлис Мальцов направил в МИД донесение, где (в отличие от письма к Нессельроде) утверждал, что был свидетелем штурма посольства и только после того, как «все находившиеся там были убиты», спрятался в комнатах Назар Али-хана, не объяснив, как ему удалось это сделать в гуще кровожадной толпы. Не стал он комментировать и свои обвинения в адрес Грибоедова, ограничившись фразой: «Я отвечал персам хитростью на хитрость и этим только сохранил жизнь свою». Однако дипломата продолжали обвинять в трусости, а наместник Кавказа Иван Паскевич, свояк Грибоедова, велел ему готовиться к отъезду на место службы – в Тебриз. По словам современников, Мальцов просил, настаивал, чуть ли не плакал, умоляя не отправлять его в страшную Персию («По ту сторону Аракса жизнь моя подвержена будет ежеминутной опасности»), но это не помогло. Утешением ему стал скромный орден Святого Владимира 4-й степени, присланный из столицы «во внимание к благоразумию, оказанному во время возмущения в Тегеране».

Хрусталь и чугун

Сумев пересилить себя, Мальцов вернулся в Персию и отслужил там – уже без происшествий – до весны 1830 года в должности генерального консула. После чего выпросил длительный отпуск и уехал в родные владимирские края, где прозябал без хозяина Гусевский завод. Энергия и старые связи позволили ему быстро возродить производство, а уже в 1833-м он добился разрешения продавать стеклянные изделия в Закавказье, Персии и Средней Азии. По заказу МИД им были составлены наставления для русских торговцев на Востоке с рекомендацией «обращать более внимания на вкус и требования азиатцев». В соответствии с этим был налажен выпуск кувшинов и кальянов, украшенных золотом и серебром.

В 1835 году не оставлявший Мальцова покровительством Нессельроде назначил его одним из руководителей Азиатского департамента. Тогда же его взяли в заграничную поездку вместе с самим Николаем I. Посещая дворы европейских монархов, Иван Сергеевич не забывал и про стекольные фабрики: с одной из них, в Богемии (нынешней Чехии), он привез в Гусь рецепт «гранатного» малинового стекла и наладил его изготовление. И не только – начали выпускаться изделия из трехслойного стекла с золотой и серебряной нитью, хрустальные бокалы с алмазной гранью, хотя самым прибыльным оставалось оконное стекло.

Впрочем, «не стеклом единым» жил в те годы Мальцов. Осваивая новые виды производства, он в 1836 году на паях с Соболевским открыл на окраине Петербурга Сампсониевскую бумагопрядильную фабрику, выпускавшую дешевую хлопчатобумажную ткань. На этой же фабрике друзья-холостяки поселились и устраивали званые приемы. Там Мальцов мог быть и остроумным, и веселым, славился как «замечательно приятный собеседник, анекдотист и остряк», но сразу замыкался, если речь заходила о давней тегеранской истории.

Князь Александр Мещерский описывает Мальцова «человеком недюжинного ума и замечательным юмористом, так что в обществе этих приятелей нельзя было скучать». Вместе с тем он добавляет: «Все богатые люди невольно делаются не только неотзывчивыми и равнодушными, но и ожесточаются, находясь постоянно в каком-то раздражении и негодовании на неимущих, посягающих на их добро… Таков был и Мальцов». Называя родича «в сущности добрым человеком», Мещерский, однако, признает: «Это был скупейший из скупых людей». Другой родственник, Василий Муханов, вспоминал, что Мальцов «имел в избытке капиталы, но подчас урезывал себя даже в питании».

Совсем иной характер имел его двоюродный брат Сергей Иванович Мальцов, создавший целую промышленную империю со столицей в Дятькове, которую писатель Василий Немирович-Данченко назвал «русской Америкой» – «оазисом среди окружающего бездорожья и бескормицы». Он первым в России начал производить паровозы, пароходы, чугунные рельсы, внедрил мартеновское литье. Кроме этого, выпускал мебель, стройматериалы, в его владениях, где трудилось более 100 тыс. человек, была своя железная дорога и система судоходства, даже использовались свои деньги – «мальцовки». Продолжал он и семейное хрустальное дело, договорившись с кузеном о разделе рынка: продукцию Гусевской фабрики продавали на севере России, а Дятьковской – на юге. В середине XIX века мальцовские предприятия выпускали половину всех стеклянных изделий в России. Уже после смерти Ивана Мальцова «чугунный король» Сергей разорился и умер в бедности, оставленный семьей и объявленный сумасшедшим.

Музей хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном Владимирской области

Магазин столовой посуды и хрусталя в Москве, принадлежавший Юрию Нечаеву-Мальцову. 1909 год

В середине XIX века мальцовские фабрики выпускали половину всех стеклянных изделий в России

Цена – одиночество

Между тем Иван Сергеевич продолжал богатеть: он построил еще три стекольных фабрики, купил каменный дом в Петербурге и два деревянных в Москве. В одном Касимовском уезде ему принадлежало более 37 тыс. десятин земли. На его семи стекольных предприятиях работали 654 мастеровых, но самым большим и любимым оставалось Гусевское. Там был основан существующий до сих пор Музей художественного стекла, который Мальцов любил посещать – его всегда восхищала холодная красота застывших хрустальных узоров.

Карьера его тоже шла вверх: уже при Александре II он не раз исполнял обязанности главы МИД, его прочили на пост министра финансов. Но ни богатство, ни должности его не радовали, из веселого и разговорчивого человека он с годами сделался угрюмым мизантропом. Еще в 31 год после смерти родного брата он сетовал в письме к Соболевскому: «Как будто расторглось последнее звено, привязывавшее меня к жизни; чувство одиночества подавляет меня, разочаровывает будущность. Жить без надежд, без желаний, Бог знает для чего: это несносно». С грустной иронией подписывая письма «Вечный жид», он не желал заводить ни дома, ни семьи. Зиму проводил на фабрике, а летом уезжал за границу, где, как свидетельствовал позднее уже другой князь Мещерский, Владимир Петрович, «нанимал маленький номер и жил, как бедняк, отказывая себе во всем, что не было крайней нуждою».

Он же отмечал, что у Мальцова «зажигался взгляд» только в разговоре о деньгах: «Обо всем, что не относилось к финансам, он говорил неохотно, с саркастической улыбкой или скептически». Мизантропия никак не влияла на деловую хватку, с которой он наращивал доход своей хрустальной империи. При этом не забывал заботиться о своих рабочих. Благодаря ему в рабочем поселке при фабрике появились «мальцовские домики» – типовые дома для рабочих стекольного завода, построенные по европейскому образцу.

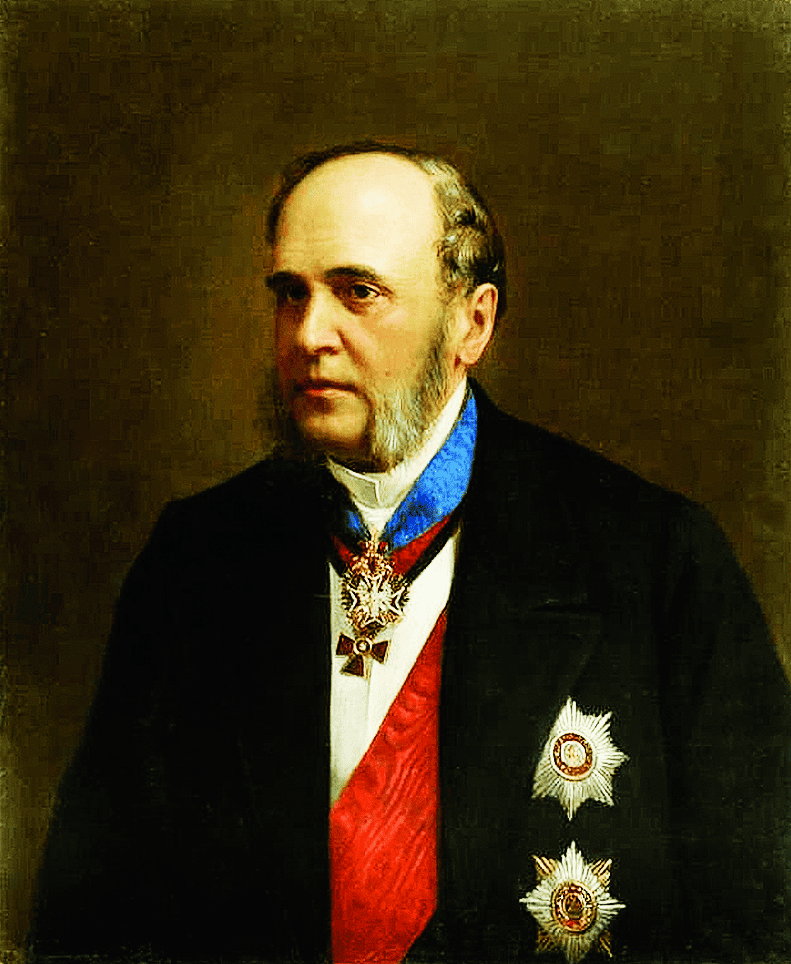

К концу жизни Мальцова на его предприятиях работало уже 1,5 тыс. человек, а годовой оборот одного Гусевского завода составлял 900 тыс. рублей. С годами он стал еще нелюдимее и терпел возле себя лишь одного человека – племянника Юрия Нечаева, по его примеру разделившего силы между дипломатией и стекольным производством. Много лет тот был главным помощником дяди, а в 1880-м по завещанию стал его единственным наследником. Свой поступок Иван Мальцов объяснил так: «Среди родственников нет того, кто смог бы распоряжаться фабриками».

После его одинокой смерти в отеле на Лазурном Берегу Юрий Степанович управлялся с делами не менее эффективно. И щедро жертвовал на благотворительность, став главным спонсором знаменитого Музея изящных искусств в Москве. Сам Иван Мальцов к искусству (кроме хрустальных узоров) был равнодушен, а к литературе охладел после Тегерана – его последними произведениями стали донесения, в которых он пытался снять с себя обвинения в малодушии, но так и не смог.

Музей изящных искусств имени императора Александра III перед открытием 31 мая 1912 года

Племянник Ивана Мальцова – Юрий Нечаев-Мальцов – стал главным спонсором Музея изящных искусств имени Александра III, нынешнего Пушкинского музея

Иван Цветаев и Юрий Нечаев-Мальцов. 1912 год

Памятная доска на фасаде ГМИИ имени А.С. Пушкина

Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном, построенный в 1892–1903 годах на средства Юрия Нечаева-Мальцова

Иван Измайлов