События марта

№123 март 2025

225 лет назад

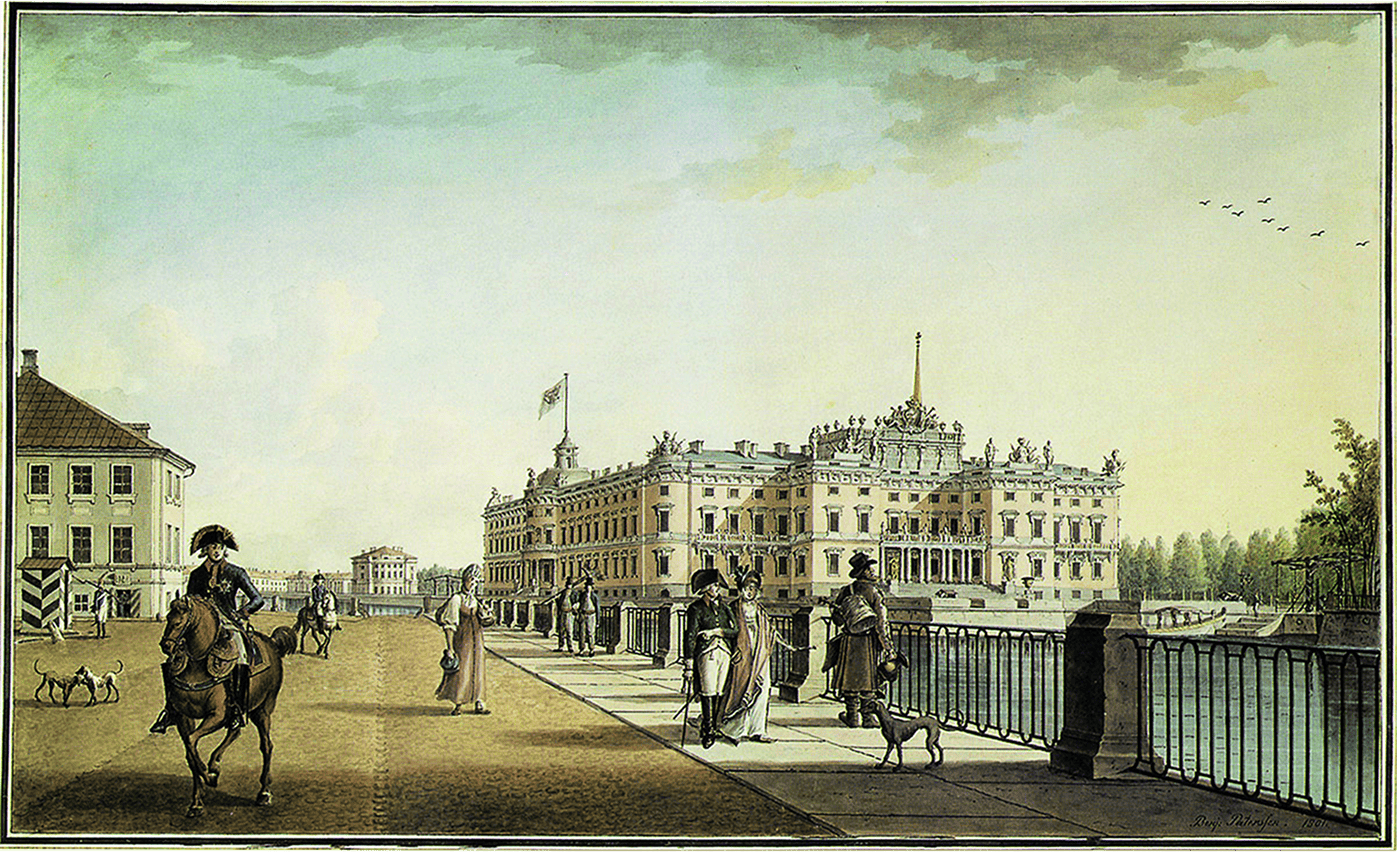

Цитадель его мечты

В Петербурге завершилось строительство Михайловского замка

Этот памятник архитектуры стал символом короткой эпохи правления Павла I. Первые эскизы сооружения создал сам Павел, будучи еще великим князем. Он обращался к различным архитектурным образцам, увиденным во время своего путешествия по Европе в 1781–1782 годах. Взойдя на престол, Павел Петрович решил реализовать многолетнюю мечту. В первый же месяц царствования, в конце 1796 года, он издал указ: «Для постоянного государева проживания строить с поспешанием новый неприступный дворец-замок. Стоять ему на месте обветшалого Летнего дома» – на пересечении набережных рек Мойки и Фонтанки. Первый проект дворца на основе рисунков государя выполнил зодчий Василий Баженов, а первый камень в основание будущего дворца был заложен 26 февраля (9 марта) 1797 года. Вскоре Баженова отстранили от руководства строительством, его место занял архитектор и художник Винченцо Бренна. На облик замка повлияло увлечение императора рыцарской символикой. В 1798 году Павел стал гроссмейстером Мальтийского ордена, что отразилось на возводимом сооружении: рыцарский замок, окруженный рвом и навесными мостами. Дворец стал первым в России памятником в стиле романтического классицизма.

В ноябре 1800 года, в день архангела Михаила, замок торжественно освятили, но внутренние работы продолжались до марта 1801-го. Внутри сооружения находился Михайловский храм, посвященный архангелу Михаилу – небесному покровителю первого царя из династии Романовых. В феврале 1801 года император и его семья переехали в отстроенную резиденцию, однако во дворце Павел прожил только 40 дней – был убит в результате заговора. После его гибели дворец несколько лет пустовал, а в 1819-м там разместилось Главное инженерное училище, одним из выпускников которого в 1843 году стал будущий писатель Федор Достоевский. Дворец получил новое название – Инженерный замок. Военно-инженерные учебные заведения в нем размещались до 1963 года, после чего в здании расположилась Центральная научно-техническая библиотека. В 1990-е памятник архитектуры передали Русскому музею, а в настоящий момент в отреставрированных залах открыты постоянные экспозиции, посвященные русскому искусству и истории XVIII–XX веков.

170 лет назад

Часовой Малахова кургана

На бастионах Севастополя погиб контр-адмирал Владимир Истомин

Будущий герой Крымской войны учился в петербургском Морском кадетском корпусе. Тяга к морской службе была семейной: все братья, включая самого Владимира, впоследствии дослужились до высших морских чинов. После учебы Истомин под командованием Михаила Лазарева проходил службу на линейном корабле «Азов». Как и Павел Нахимов, боевое крещение он получил во время победного Наваринского сражения 1827 года, действуя против османской эскадры, а через 10 лет был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени и бриллиантовым перстнем за отличное управление пароходом «Северная звезда». В Синопском сражении 1853 года Истомин уже командовал 120-пушечным кораблем «Париж» и за свои подвиги в этом бою приобрел контр-адмиральские эполеты.

В сентябре 1854-го началась осада Севастополя англо-франко-турецкими войсками. Истомин был назначен командиром пароходного отряда и морских батальонов в Северном укреплении. Когда противники переместились в Балаклаву и Камышовую бухту, ему вверили оборону Южной стороны. В октябре контр-адмирал был ранен в руку и голову, но не покинул поле боя – лишь на полчаса оставил позиции, чтобы проститься с умирающим в Морском госпитале командиром вице-адмиралом Владимиром Корниловым. В течение многих дней, практически без отдыха и сна, Истомин всегда оставался на передовой, за что современники прозвали его бессменным часовым Малахова кургана. Его храбрость восхищала матросов, которые говорили о командире: «Он как будто о семи головах, в самый кипяток так и лезет». 7 (19) марта 1855 года, возвращаясь с Камчатского люнета на Малахов курган, Владимир Истомин попал под артиллерийский обстрел, вследствие чего погиб, сраженный ядром в голову. Героя, которому было 45 лет, оплакивал весь Севастополь. Похоронили его в соборе Святого Владимира, в одном склепе с адмиралами Лазаревым и Корниловым. В июле 1855 года там появилась четвертая могила – вице-адмирала Нахимова, чьей правой рукой весь период обороны Севастополя был Владимир Истомин.

140 лет назад

«Дальше Кушки не пошлют»

Русские войска разгромили афганский отряд на берегах реки Кушки

Весной 1885 года русская армия заняла территорию к югу от реки Амударьи и Мервского оазиса. Жители Мерва поднесли начальнику Закаспийской области генералу Александру Комарову прошение о добровольном вхождении в состав России. К этому времени уже не один год продолжалась холодная война Британской и Российской империй за гегемонию в Средней Азии. Афганистан тогда был протекторатом Британии, и от афганского эмира требовалось оказать русским вооруженное сопротивление.

Противник сосредоточился в оазисе Пандждех, где занял две почти параллельные позиции: передовую – на левом берегу реки Кушки и вторую – на правом. Командующий афганским отрядом Темир Хан получил ультиматум от Комарова: отвести войска из оазиса или русские будут атаковать. 18 (30) марта генерал приказал своему отряду наступать на Пандждех, но не открывать огонь первыми. Завидев русских кавалеристов, афганцы принялись стрелять. Начался бой, в котором русские потеряли убитыми 11 человек, а противники, несмотря на двукратное численное превосходство, – не менее 500. Трофеями Комарова, занявшего афганский лагерь, стали два знамени, восемь орудий и обоз. Это сражение стало единственной боевой операцией времен правления Александра III, прозванного Миротворцем. После боя обострилось противостояние дипломатов: Россия и Британия оказались на грани войны, но русско-английская пограничная комиссия нашла компромисс. Тем не менее территория, отвоеванная Комаровым, осталась российской, и впоследствии там была основана крепость Кушка. Затем образовался город, который стал самым южным населенным пунктом Российской империи, а позже и Советского Союза. Среди офицеров ходила поговорка: «Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут». В настоящее время эта область принадлежит Туркменистану.

Бой на Кушке. Худ. Ф. Рубо. 1893 год

110 лет назад

Взятие Перемышля

После долгой осады русские войска овладели главной австрийской крепостью

Перемышль (ныне польский Пшемысль) известен с конца Х века. Долгое время он входил в состав Галицко-Волынского княжества среди прочих Червенских (то есть относящихся к Червонной Руси) городов. В 1344 году оказался в составе Польши, а после ее раздела отошел Австро-Венгрии. В начале Первой мировой войны, осенью 1914-го, русская армия предприняла попытку взять Перемышльскую крепость, которая имела большое стратегическое значение. Но штурм хорошо укрепленной твердыни без применения тяжелой артиллерии обернулся потерями и отступлением русских войск, придав уверенность австрийцам и генералу Герману Кусманеку фон Бургнойштэдтену, коменданту крепости, в ее неприступности. Их радость оказалась недолгой. Вскоре к Перемышлю подошла 11-я армия генерала Андрея Селиванова. Решив взять крепость измором, он подтянул тяжелую артиллерию и приступил к обстрелу. Попытки осажденных разорвать кольцо блокады успеха не принесли, и в крепости начался голод. Не найдя выхода из тяжелой ситуации, 9 (22) марта 1915 года Кусманек капитулировал. Вместе с ним в плен сдались еще восемь генералов, а также около 120 тыс. солдат и офицеров. Трофеями русского Юго-Западного фронта стали более тысячи орудий и многочисленное стрелковое вооружение. Россия встретила взятие Перемышля ликованием. Вскоре Галицию посетил Николай II, который наградил Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича орденом Святого Георгия 2-й степени и Георгиевской шпагой, инкрустированной бриллиантами, с надписью: «За освобождение Червонной Руси». Генерал Селиванов был удостоен ордена Святого Георгия 3-й степени. К концу мая ситуация на фронте кардинально изменилась, и русские войска оставили Перемышль. С ними ушли и многие жители этих мест – православные русины. Так они спаслись от репрессий австро-венгерских властей и последовавшей за этим украинизации.

Взятие Перемышля. Лубок. 1915 год

80 лет назад

«Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай…»

Началось наступление Красной армии на западе Венгрии и в Австрии

Венская стратегическая наступательная операция началась сразу же после отражения немецкого контрнаступления у озера Балатон. В ней участвовали войска 3-го Украинского фронта маршала Федора Толбухина, части левого крыла 2-го Украинского фронта маршала Родиона Малиновского, Дунайская военная флотилия и 1-я болгарская армия. Этой группировке противостояли германские и венгерские войска, которые практически в два раза уступали по численности и количеству орудий, но при этом обосновались в хорошо укрепленных районах.

Перейдя в наступление 16 марта 1945 года, советские войска за три недели сломили яростное сопротивление врага на западе Венгрии и востоке Австрии. Вечером 4 апреля передовые части Красной армии вышли к Вене. Серьезным препятствием для взятия крупного города стала река Дунай, прикрывающая столицу Австрии с севера и востока. Также мешали укрепления, сооруженные противником на подступах к водной преграде. Но благодаря быстрым и четким действиям красноармейцев, сумевших форсировать Дунай, сражение за Вену было недолгим. Окруженному с трех сторон гарнизону пришлось бежать на запад. Заняв Вену 13 апреля, красноармейцы спасли старинный европейский город, многие объекты и архитектурные сооружения которого гитлеровцы собирались уничтожить при отступлении, в том числе Имперский мост, собор Святого Стефана и ратушу. За месяц боев советские войска завершили освобождение Венгрии, очистили от врага южные районы Чехословакии, восток Австрии и ускорили освобождение Югославии. Германия утратила контроль над Надьканижским нефтяным районом, а для Красной армии открывался путь на Берлин. Летом 1945 года была учреждена медаль «За взятие Вены», которой удостоились более 275 тыс. солдат и офицеров.

Советские солдаты в Вене. Апрель 1945 года

40 лет назад

Ветер перемен

Михаил Горбачев избран генеральным секретарем ЦК КПСС

За короткий срок с ноября 1982 по март 1985 года в СССР ушли из жизни три последовательно сменявших друг друга генеральных секретаря ЦК КПСС – Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко. В последние месяцы правления Черненко 54-летний Михаил Горбачев фактически был вторым человеком в партии. В отсутствие генсека именно он проводил заседания Политбюро. Однако бесспорным преемником не считался, поскольку имелись сильные конкуренты: первый секретарь Московского горкома Виктор Гришин, секретарь ЦК, курировавший военно-промышленный комплекс, Григорий Романов и первый секретарь ЦК Компартии Украинской ССР Владимир Щербицкий. Постоянным оппонентом Горбачева в Политбюро был влиятельный, но уже немолодой председатель Совета министров СССР Николай Тихонов. Горбачев осознавал: ему не обойтись без помощи политических «тяжеловесов». Через посредников он смог заручиться поддержкой министра иностранных дел Андрея Громыко, понимавшего, что для сохранения международного престижа страны необходим лидер, который был бы полон сил и пришел «всерьез и надолго». На созванном после смерти Черненко заседании Политбюро, в отсутствие Щербицкого, совершавшего поездку по США, все прошло гладко. Громыко предложил выдвинуть на пост генерального секретаря Горбачева. Все, включая потенциальных конкурентов, согласились с этой кандидатурой, а уже на следующий день ее утвердили на Пленуме ЦК. «Мы наверняка не ошибемся, если изберем его генеральным секретарем», – сказал тогда Андрей Андреевич о Горбачеве. Проголосовали за партийного лидера по традиции единогласно.

В будущем мэтр мировой политики все-таки разочаровался в своем выборе: Горбачев очень скоро перестал прислушиваться к советам Громыко и других представителей старшего поколения Политбюро. Уже в 1986 году он довольно быстро сдавал позиции Москвы на переговорах с президентом США Рональдом Рейганом. Не ладилась и экономическая реформа. Если в 1985-м образ Горбачева вызывал в обществе надежды на «свежий ветер перемен», то через три-четыре года политик ассоциировался скорее с нараставшим ощущением хаоса – экономическими трудностями, ростом преступности, расцветом сепаратизма в республиках СССР.

Михаил Горбачев с членами Политбюро незадолго до вступления на пост генерального секретаря ЦК КПСС. 1985 год