Смерть в Тегеране

№123 март 2025

До сих пор неясно, что стало причиной гибели Грибоедова – стихийный бунт или заговор, нити которого тянулись далеко за пределы Персии

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук

О том, что случилось в Тегеране 30 января 1829 года, объективно судить трудно – прежде всего из-за недостатка сведений. О резне в русском посольстве не оставили воспоминаний ни ее участники-персы (в большинстве неграмотные), ни жившие в городе европейцы, ни сотрудники русского посольства, за исключением единственного уцелевшего – первого секретаря дипмиссии Ивана Мальцова. Его донесения стали главным источником о событиях того трагического дня вместе с так называемой «Реляцией происшествий, предварявших и сопровождавших убиение членов последнего российского посольства в Персии», опубликованной в 1830 году в парижском журнале Nouvelles Annales de Voyages. Этот документ – будто бы перевод анонимного рассказа «персиянина», якобы состоявшего при русской миссии, – фактически возлагает вину за гибель посольства на самого Александра Грибоедова, как это делал и Мальцов после своего спасения, защищая себя и притворяясь перед персидскими сановниками.

Именно по этим свидетельствам – как и по другим, еще более сомнительным – вынуждены восстанавливать события авторы как научных, так и художественных книг о Грибоедове, включая известный роман Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». Отдавая должное их таланту, нужно, однако, взглянуть на тегеранскую трагедию с новой стороны, обращая внимание не только на явные, но и на скрытые ее причины.

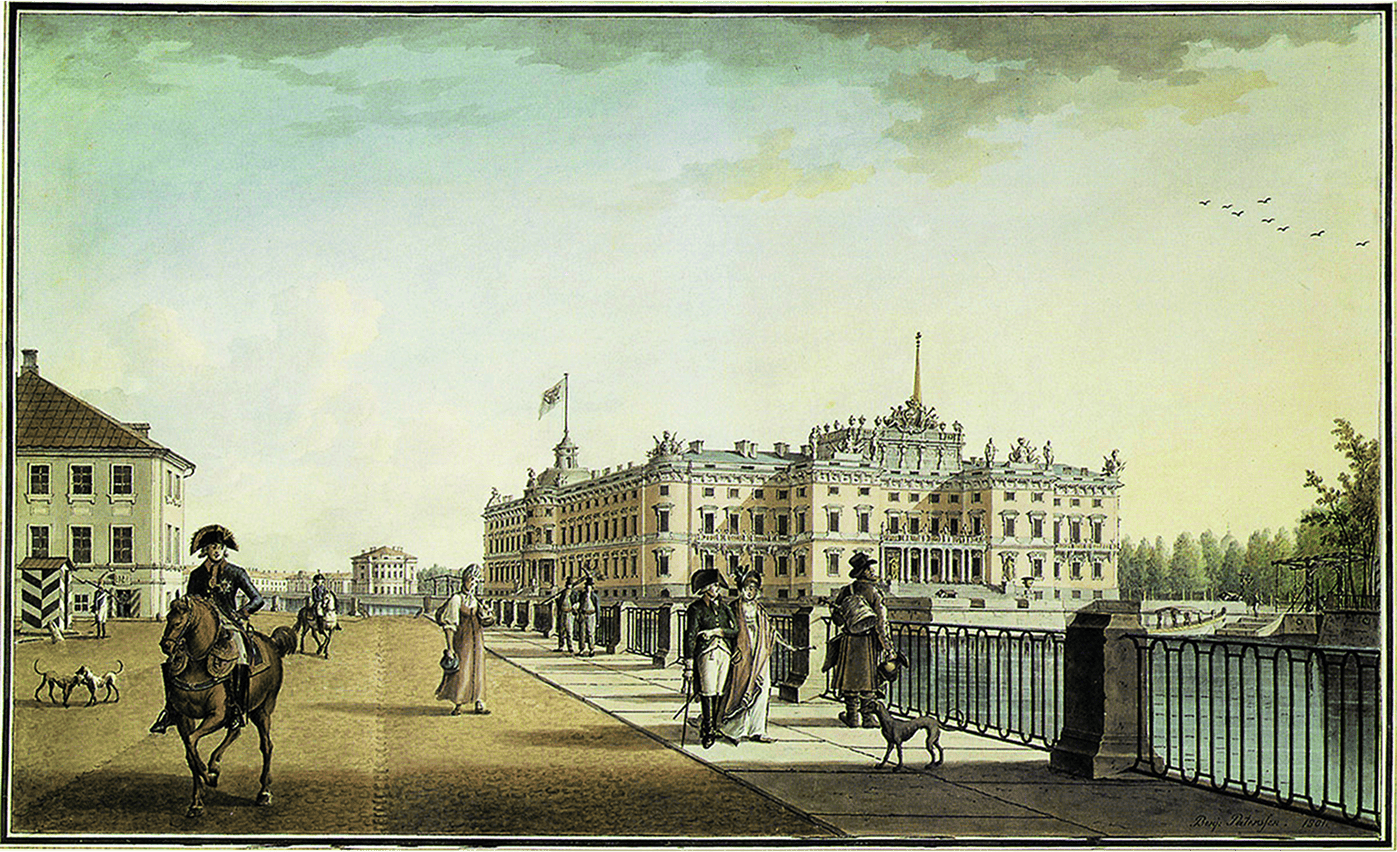

Памятник Александру Грибоедову перед зданием российского посольства в Тегеране. Скульптор В.А. Беклемишев. 1912 год

Клубок противоречий

Назначенный полномочным послом (по-персидски – вазир-мухтар), Грибоедов 6 октября 1828 года прибыл в Тебриз, где его встретил русский консул Андрей Амбургер. В этом городе размещались иностранные посольства, поскольку там находилась резиденция отвечавшего за внешнюю политику наследника (шахзаде) Аббас-мирзы. Еще недавно он командовал армией в войне с Россией, но теперь был намерен укреплять отношения с ней и пышно принял нового посла. Несмотря на это, реализация условий Туркманчайского договора, которой должен был заниматься Грибоедов, всячески тормозилась. «Когда речь заходила о делах, – писал он в Петербург, – тотчас начинались затруднения».

Персы никак не могли выплатить огромную контрибуцию в 10 куруров (20 млн серебряных рублей). Казна была опустошена войной, и Грибоедов писал: «Аббас мирза отдал нам в заклад все свои драгоценности; его двор, его жены отдали даже бриллиантовые пуговицы со своих платьев». В письме генералу Ивану Паскевичу посол предлагал отложить уплату оставшейся части денег, доказывая, что их не имеет ни шахзаде, «ни край ему подвластный, в котором все вообще обеднели». Другой проблемой было возвращение на родину грузинских и армянских пленников, ставших теперь подданными России. Обращенные в ислам, они стали собственностью персидских вельмож, не желавших расставаться с этой «законной» добычей. Вдобавок Грибоедов столкнулся с противодействием англичан, не заинтересованных в проникновении России на Восток. Внешне проявляя всяческое расположение к русским, британский посол Джон Макдональд и представитель Ост-Индской компании Джон Макнил на деле подспудно провоцировали новую русско-персидскую войну.

Распутать этот клубок противоречий можно было только в столичном Тегеране, и 9 декабря Грибоедов выехал туда для переговоров с Фетх Али-шахом и его министрами. Его сопровождала почти вся миссия – секретари Иван Мальцов и Карл Аделунг, врач Мальмберг, переводчик Мирза-Нарриман Шахназаров, 16 казаков и 30 слуг. Ехали ненадолго, поэтому Грибоедов оставил беременную жену в Тебризе на попечение англичан. В середине декабря миссия прибыла в Тегеран, где ей предоставили большой дом с тремя дворами, опустевший после смерти хозяина. Состоялся прием у шаха, который вручил послу и его секретарям ордена и богатые дары. Увы, ответные подарки императора до Персии еще не доехали, и Грибоедову пришлось преподнести монарху пару монет из платины, которые недавно выпустили в России, – это было явным нарушением этикета.

Вскоре появились проблемы посерьезнее: посольство стали осаждать армяне и другие христиане, желавшие вернуться на родину. Среди них были две женщины, бежавшие из гарема Аллаяр-хана – бывшего первого министра, который оборонял Тебриз от русской армии и после его падения был публично бит по пяткам по приказу шаха. Это унижение сделало хана ярым ненавистником России, а теперь его самолюбию был нанесен новый удар. Еще через несколько дней в двери посольства постучался евнух Мирза-Якуб, прежде Яков Маркарян, помощник хранителя шахских сокровищ, просивший спрятать его и отвезти в Эривань. Персы тут же потребовали выдать беглеца, который знал все государственные тайны, но Грибоедов твердо ответил: по условиям Туркманчайского договора евнуха, увезенного из Армении еще мальчиком, надлежит туда вернуть.

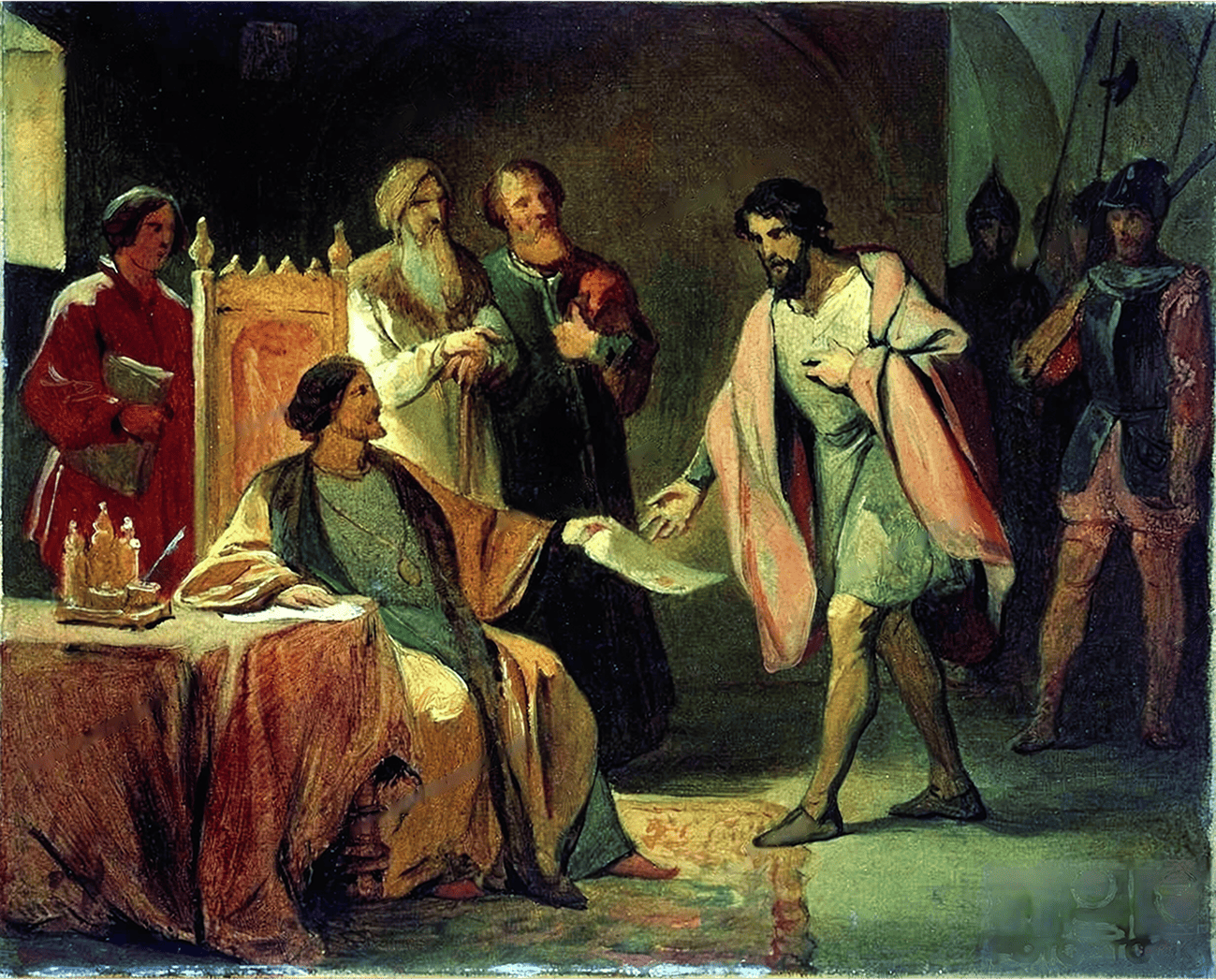

Парадная церемония во дворце Фетх Али-шаха. Фрагмент настенной живописи во дворце Негиристан. Придворный художник Абдолла. 1813 год

«Дойдет до ножей»

Перед отъездом в Персию Грибоедов сказал Александру Пушкину: «Вы еще не знаете этих людей: увидите, что дело дойдет до ножей». Он имел в виду скорую смерть Фетх Али-шаха и междоусобицу его 70 сыновей, но невольно предсказал собственную судьбу. Призывы к расправе над неверными раздавались в Тегеране давно, а после появления в посольстве Мирзы-Якуба они дошли и до посла. Накануне трагедии Грибоедов, по словам Мальцова, продиктовал ему ноту персидскому двору о том, что пребывание в столице небезопасно и он вынужден немедленно вернуться в Тебриз.

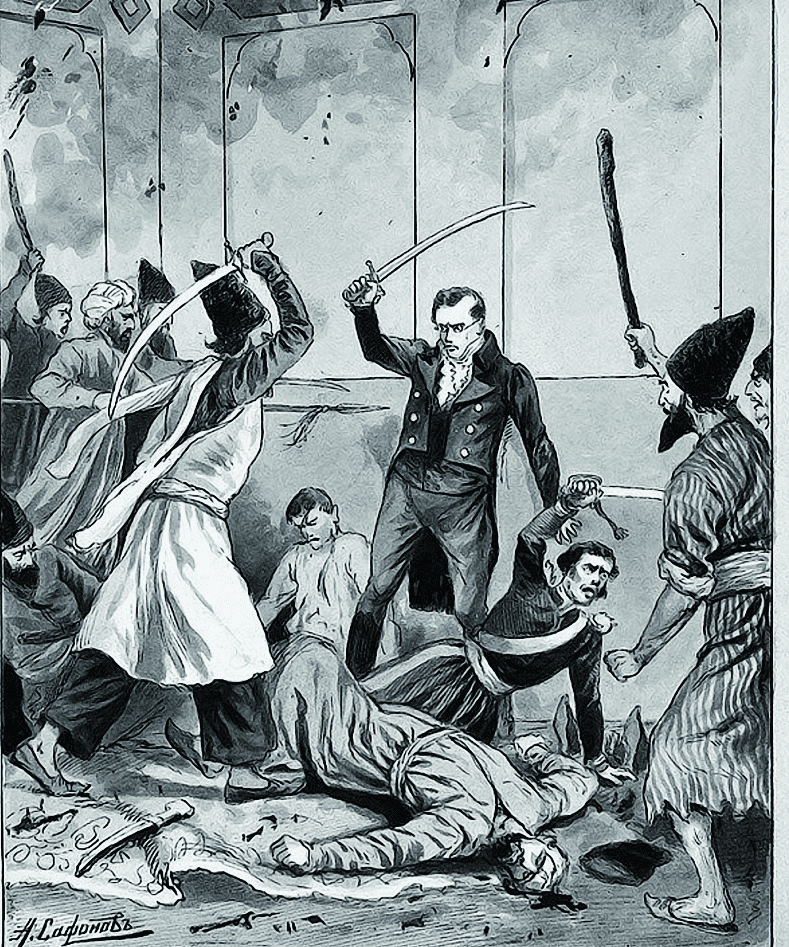

Утром 30 января в главной тегеранской мечети к верующим обратился авторитетный мулла Мирза-Масих, призвавший захватить посольство и убить «осквернителя веры» Мирзу-Якуба. В миссии об этом не знали – у русских, в отличие от англичан, не было в городе широкой сети осведомителей. Только услышав крики и топот тысяч ног, сотрудники успели наскоро подняться (многие еще спали) и приготовиться к обороне. Казаков с ружьями Грибоедов отправил на крышу и к воротам, приказав им стрелять холостыми. О дальнейшем сообщает «Реляция происшествий», хоть и необъективная, но явно излагающая впечатления очевидца. Там говорится, что нападавшие, вооруженные чем попало, выбили ворота и захватили первый двор, за которым казаки остановили их выстрелами в упор. В этот момент Мирза-Якуб вышел к толпе – возможно, желая спасти помогавших ему русских, – и был тут же растерзан. Выполнив задание муллы, нападавшие покинули посольство, и его защитники смогли подсчитать потери и перевязать раны.

Но дело на этом не кончилось: часа через два на миссию нахлынула новая, еще более многочисленная толпа погромщиков. Теперь они были вооружены ружьями, среди них мелькали шахские сарбазы (солдаты) и даже офицеры. Под прикрытием ружейного огня одни из них ворвались во двор, другие влезли на крышу и стали пробивать проход в комнату, где забаррикадировались уцелевшие дипломаты. «Реляция», и здесь пытаясь бросить тень на Грибоедова, уверяет, что он впал в прострацию и без конца повторял: «Они хотят нас убить!» Другое сообщение со слов родни чиновника Соломона Меликова, тоже погибшего в тот день, утверждает, что посол, наоборот, храбро сражался и лично застрелил 18 нападавших. Но участь осажденных была решена: все они – 37 человек, по словам Мальцова, и 44, по заключению «Реляции», – были зверски убиты. Погибло и немало погромщиков, а позже самые активные из них были казнены по приказу шаха. Губернатор Тегерана Зилли-хан, не захотевший (или не успевший) помочь гибнущим дипломатам, был лишен должности, а Мирза-Масих выслан из столицы.

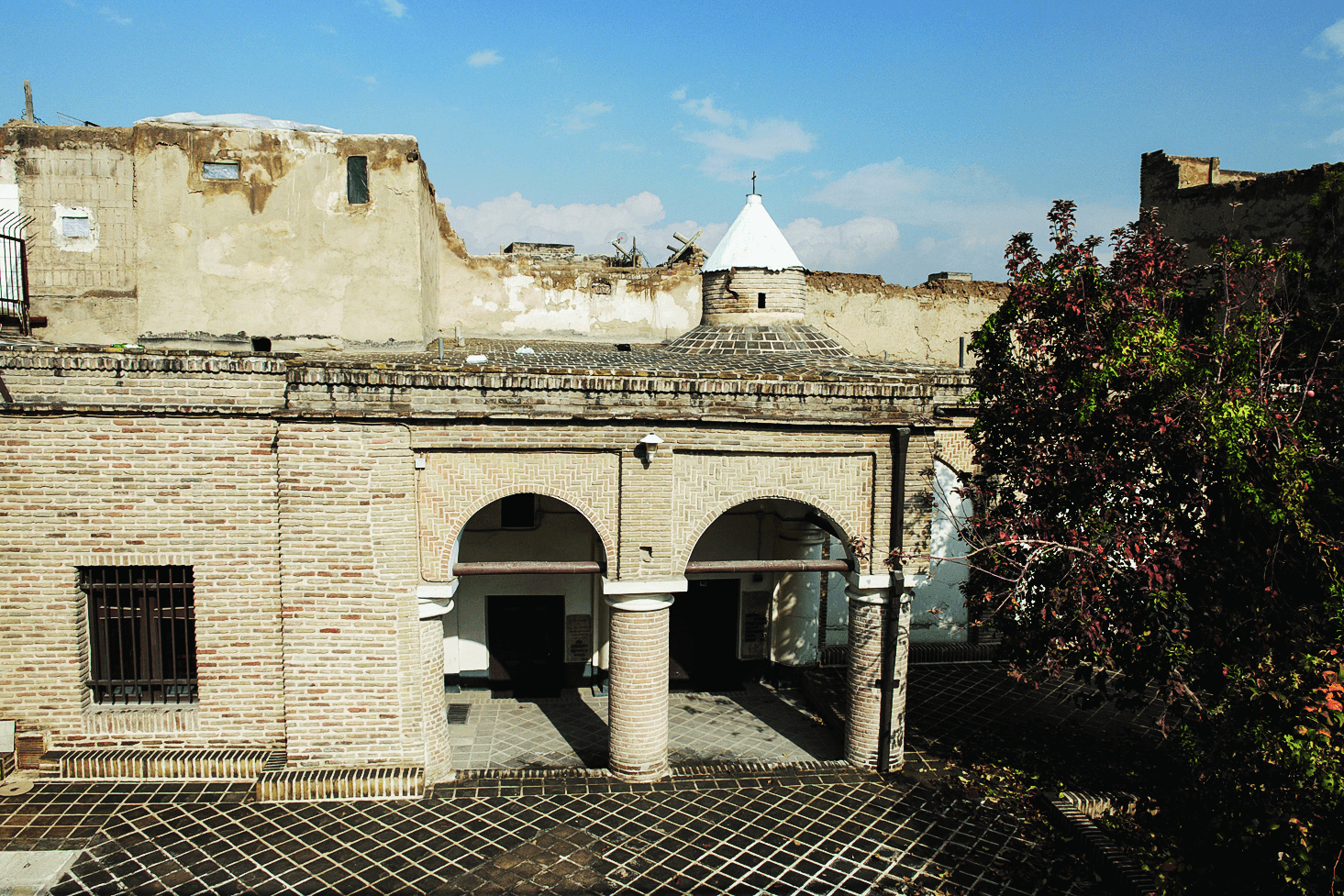

Но пока что толпа торжествовала. Одни выносили из посольства все ценное, не брезгуя даже окровавленной одеждой убитых, другие таскали трупы по улицам города, избивая их палками и саблями. Тело Грибоедова в итоге бросили в сточную канаву, а остальные стащили в кучу и оставили лежать. Ночью армянские монахи из строящегося неподалеку монастыря тайно их закопали. В середине апреля, когда царское правительство потребовало выдать останки посла, начались поиски. В итоге обезображенный труп вазир-мухтара опознали по руке, искривленный мизинец которой напоминал о давней четверной дуэли. Его уложили в гроб и с почестями отправили в Россию…

Гибель Грибоедова. Худ. А.П. Сафонов. 1870-е годы

Кому выгодно?

Сразу после трагедии начались попытки обвинить в ней самого Грибоедова. Персидский министр иностранных дел Абуль Хасан-хан утверждал, что посол разжег народное недовольство тем, что укрыл у себя «вероотступника» Мирзу-Якуба, а его подчиненные будто бы оскорбляли местных жителей, их веру и обычаи. То же говорил Мальцов, оказавшийся на положении пленника и вынужденный для спасения жизни вторить обвинениям в адрес своего покойного начальника. В Петербурге, где о случившемся узнали только две недели спустя, тоже решили, что бунт был стихийным, его целью являлось убийство Мирзы-Якуба, а Грибоедов и другие просто попались под руку разъяренным фанатикам.

Но так ли это? Конечно, шах мог опасаться разглашения беглым евнухом дворцовых тайн и желать его устранения. При этом он вряд ли хотел новой войны с Россией, ведь прежняя уже нанесла Персии громадный ущерб. Но при дворе были те, кто думал иначе, в том числе сохранивший немалое влияние Аллаяр-хан и те принцы, что мечтали сменить в роли наследника Аббас-мирзу. Именно благодаря им у нападавших появились ружья, а посланным разогнать их солдатам почему-то не выдали патронов, что заставило их отступить (а некоторых – влиться в толпу погромщиков). Не случайно и то, что письма, которые Грибоедов регулярно отправлял на родину, так же регулярно не доходили до адресатов. Момент тоже был выбран подходящий: Россия была занята войной с Турцией и не могла отомстить за убийство своего посла.

Вырвавшись из пут персидского «гостеприимства», Мальцов тут же изменил показания, обвинив в гибели дипломатов шахскую власть: «Как же могло персидское правительство не знать ни слова о деле, в котором участвовал целый Тегеран? Муллы проповедовали гласно в мечетях… накануне велели запирать базар, и есть даже слухи, что во время убиения посланника нашего Мирза-Масих сидел у шаха». Он тоже считал, что главной целью нападавших был Мирза-Якуб: «Шаху надобно было истребить сего человека, знавшего всю тайную историю его домашней жизни». Однако, «пока посланник был жив, этого сделать никто не мог». Возможно, правда, что шахский двор не имел отношения к заговору – недаром после случившегося Фетх Али-шах и особенно Аббас-мирза предприняли все усилия, чтобы урегулировать отношения с Россией. Но другие представители власти, светской и духовной, вполне могли спровоцировать нападение на посольство в своих интересах, совсем необязательно совпадавших с интересами шаха.

Английский след

Уже тогда ходили слухи, что дело не обошлось без вмешательства английских дипломатов – по давней британской традиции заодно и разведчиков. И Аллаяр-хан, и Мирза-Масих были (что особо не скрывалось) сторонниками англичан, от которых получали щедрые подарки. Разоблачителем их выступил тот же Мальцов, приоткрывший правду в письме к Нессельроде. По его словам, накануне убийства Грибоедова все англичане внезапно покинули Тегеран: «Эта излишняя предосторожность, кажется мне, может также служить поводом к подозрениям». «Всем известно, – продолжал дипломат, – что англичане там, где дело касается до их политической власти, не слишком разборчивы в средствах». В связи с этим он вспомнил о загадочном отравлении в Тегеране в 1805 году французского посла Александра Ромье.

Мальцов еще не знал, что скоро, в 1833-м, так же загадочно умрет наследник Аббас-мирза, заигравшийся в дружбу с Россией. Не написал он и о том, что представителей Ост-Индской компании глубоко обеспокоил выдвинутый Грибоедовым незадолго до гибели проект создания Российской Закавказской компании, призванной продвигать русские интересы в Персии. Хотя в итоге в 1831 году все же была учреждена Закавказская торговая компания, англичане смогли пригасить ее активность и сохранить за Ост-Индской компанией статус главного персидского контрагента – Грибоедов, ума и энергии которого в Лондоне всерьез опасались, был своевременно убран со сцены. Вероятно, главную роль в этом сыграл доктор Макнил, постоянно разъезжавший по персидским городам и весям, без которого не могли обойтись ни перехват писем, ни подстрекательство персов к антирусскому бунту.

В воспоминаниях, записанных его внучкой, Макнил с удовлетворением сообщал, что бунтовщики «не нанесли малейшего ущерба ни единой вещи, являвшейся британской собственностью», хотя проникли в представительство Англии и убили прятавшихся там русских. Не чуждый литературе, он мог приложить руку и к созданию «Реляции происшествий»: даже если ее действительно написал перс, то на французский, по мнению специалистов, перевел англичанин, который мог изменить или добавить что угодно. Возможно, именно с его подачи «Реляция» тоже ругает русских дипломатов за неуважение к обычаям персов, а самого Грибоедова выставляет «новичком в своей роли, не привыкшим начальствовать и лишенным достоинства и обхождения». При этом публично Макнил называл русского посла отличным знатоком Персии, каким тот и был.

Несмотря на подозрения, о роли англичан в тегеранских событиях написал один Мальцов – и то лишь раз, пока «холодная струя благоразумной осторожности» не заставила его замолчать. «Струя» была неслучайной: министр Нессельроде, всегда проводивший проанглийскую политику, пресекал любые слухи о причастности британцев к убийству в Тегеране. В письме Паскевичу 11 мая 1829 года он обрушился на армян и других «азиатских интриганов», которые этими слухами пытаются «посеять раздор между Россией и Великобританией». Император Николай I, в свою очередь, не стал обвинять в случившемся персидские власти, приказав предать «злополучное тегеранское происшествие» забвению. В итоге вину еще долго возлагали на самого посла, который, по словам историка Адольфа Берже, «зашел слишком далеко в своих требованиях – и в этом заключается главная ошибка его». Именно поэтому, признавая литературные заслуги Грибоедова, его долгие годы отказывались считать выдающимся дипломатом.

Армянская церковь святых Фаддея и Варфоломея в Тегеране, где захоронены жертвы разгрома посольства

Вину за трагедию в Тегеране долгое время возлагали на самого посла, который якобы «зашел слишком далеко в своих требованиях»

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Александр Сергеевич Грибоедов. Деятельность его как дипломата. 1827–1829 // Русская старина. 1876. Т. XVII. Вып. 9–12

Кулагина Л.М. Россия и Иран (XIX – начало XX века). М., 2010

Базиленко И.В. Тегеранская трагедия 1829 г. в истории российско-иранских отношений // Христианское чтение. 2017. № 5

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук