Кавказский узел

№123 март 2025

Александр Грибоедов оказался на самом острие конфликта, вспыхнувшего между Россией и Персией, и у него было мало шансов уцелеть, считает автор четырехтомной «Истории внешней политики Российской империи», доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Олег Айрапетов

Беседовал Олег Назаров

В свою последнюю, как бы сейчас сказали, загранкомандировку Грибоедов отправился для того, чтобы обеспечить выполнение условий только что заключенного при его непосредственном участии Туркманчайского мира, поставившего точку в последней войне между Россией и Персией…

Олег Айрапетов

Последняя война

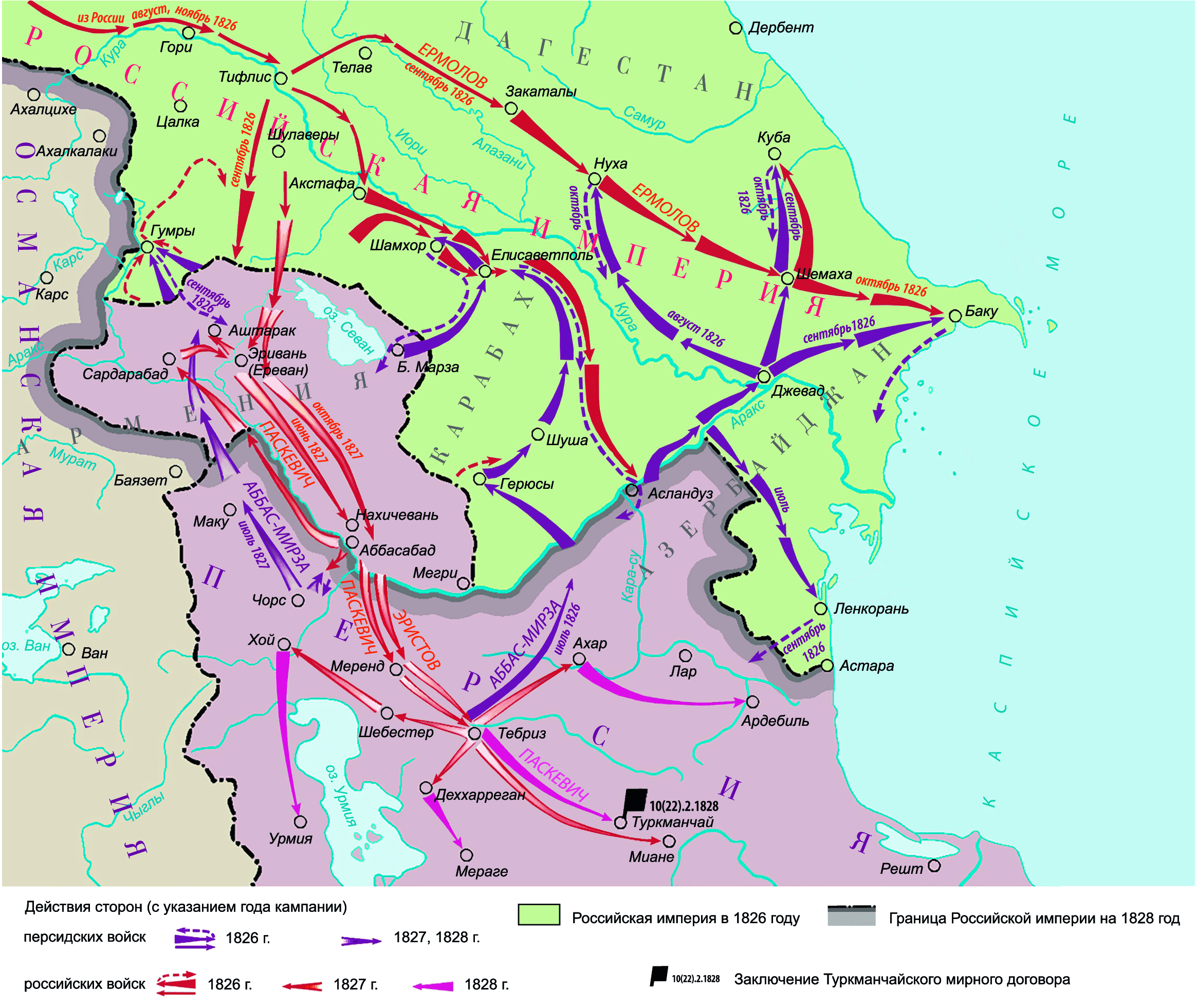

– Почему в 1826 году Персия развязала войну против России?

– Страна была в тяжелом положении. На протяжении почти всего ХIХ столетия там шла борьба за престол. Пришедшей в 1795 году к власти династии Каджаров для укрепления своих позиций пришлось апеллировать к восстановлению величия страны: новые правители просто не могли начать свое царствование с поражений и потерь. А Каджары, потерпев поражение в Русско-персидской войне 1804–1813 годов, по Гюлистанскому мирному договору от 1813 года были вынуждены уступить территории Дагестана, Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии и ханств – Бакинского, Карабахского, Шекинского, Ширванского, Кубинского, Талышского, Гянджинского и Дербентского, которые персидская монархия традиционно считала сферой своего влияния. Плюс к этому Россия получила исключительное право иметь военный флот в Каспийском море.

В правящей династии назревал и внутренний кризис. Ей надо было обеспечить преемственность правления представителей рода Каджаров. По персидской государственной традиции наследником обычно являлся старший сын шаха. А в роду Каджаров (первоначально это было кочевое тюркское племя) наследником считался старший сын законной жены. Два первых сына шаха Фетх-Али были рождены от наложниц. Сам он хотел передать престол принцу Аббас-мирзе – третьему сыну и первому от законной жены. На переговорах в Гюлистане персидская сторона настаивала на том, чтобы имя Аббас-мирзы включили в текст соглашения. Таким образом Россия признала бы его наследником престола. Однако генерал-лейтенант Николай Ртищев, подписавший документ, сделать это отказался, чем был очень недоволен Аббас-мирза.

Чтобы обеспечить нужную преемственность, престарелый шах Фетх-Али передал в ведение Аббас-мирзы Южный Азербайджан: наследники персидского престола всегда им владели. Одновременно с помощью англичан Фетх-Али начал модернизацию армии.

Русско-персидская война 1826–1828 годов

– Шах хотел взять реванш?

– Шах до последнего момента хотел избежать войны. Во-первых, по отзывам современников, он был человеком прижимистым на деньги, а война их очень сильно поглощает. Во-вторых, шах боялся рисковать. Но в Персии сформировалась сильная партия сторонников войны, и по Тегерану ходили толпы мусульманских фанатиков, призывавших сражаться за освобождение от власти неверных братьев-мусульман – шиитов Северного Азербайджана. Одним из лидеров партии войны был Аббас-мирза. Когда в Тегеране стало известно о восстании декабристов, персидские власти расценили его как борьбу за престол между братьями умершего Александра I. Эту ситуацию персы сочли подходящей для начала военных действий.

– Хотели ли этой войны в России?

– Война с Персией в планы Санкт-Петербурга не входила. Там до такой степени не хотели с ней воевать, что были готовы вторжение многотысячной армии толковать как приграничный инцидент. Поэтому первой реакцией министра иностранных дел России Карла Нессельроде стало предположение, что какой-то пограничный правитель без санкции шаха и Аббас-мирзы мог начать вооруженный конфликт. Так что, если бы Персия вывела войска и извинилась, в России закрыли бы на это глаза. Но персы продолжили нашествие, и началась война.

Карл Нессельроде. Худ. П.Ф. Соколов. 1820-е годы

Мир в Туркманчае

– Что предрешило ее исход?

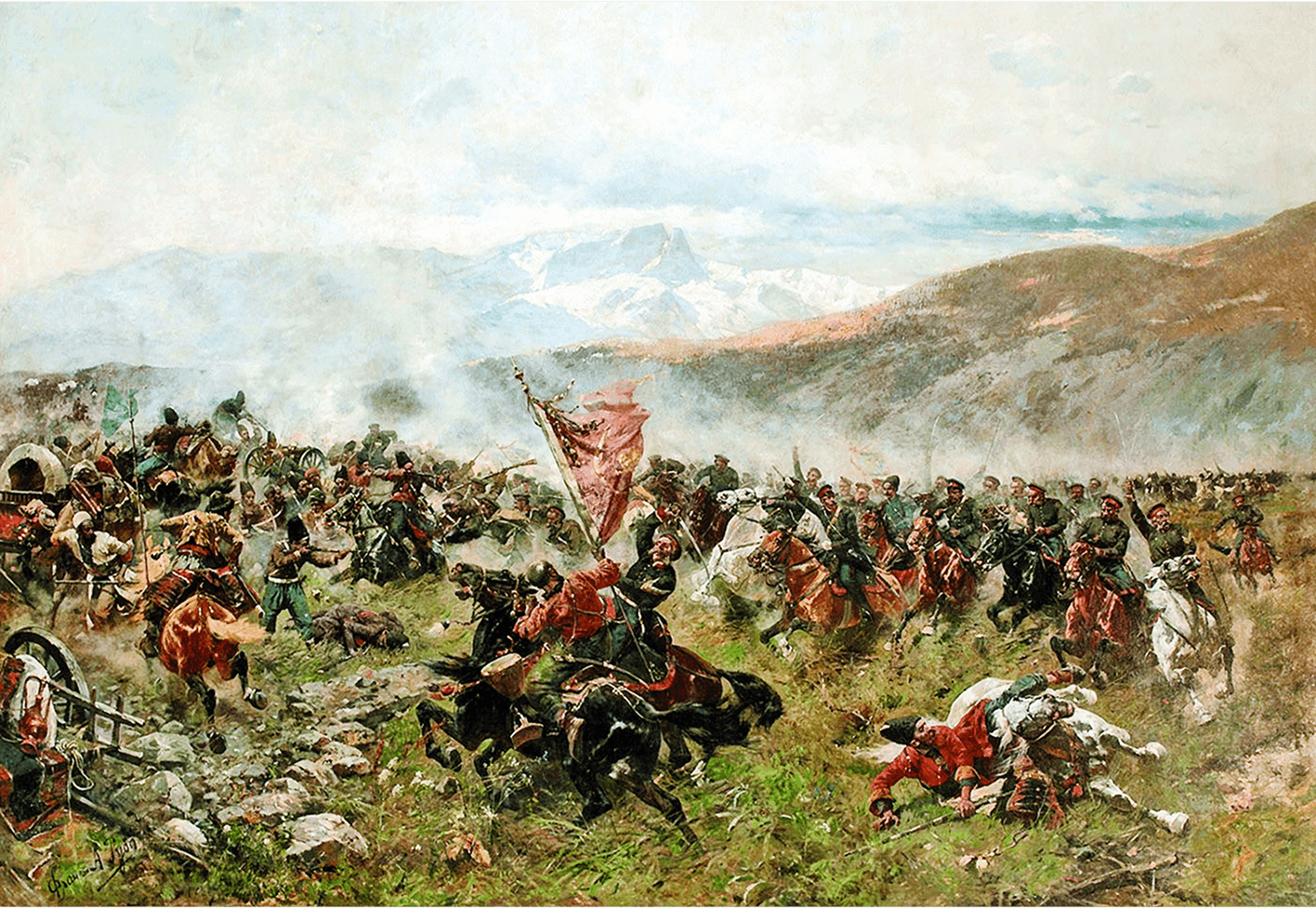

– Две победы русской армии. 3 сентября 1826 года под Шамхором генерал-майор князь Валериан Мадатов разбил передовые отряды персидской армии, а через 10 дней в сражении под Елисаветполем 8-тысячные русские войска разгромили 50-тысячную армию Аббас-мирзы. Персы отступили за Аракс, и генерал Иван Паскевич предложил персам переговоры.

Сражение под Елисаветполем. Худ. Ф.А. Рубо. 1887 год

– Но ведь можно было развить успех?

– Дело в том, что приближалась, а потом и началась Русско-турецкая война 1828–1829 годов. Для России она имела решающее значение – в отличие от войны с Персией. Вместе с тем все понимали, что закончить конфликт с Персией с нулевым результатом нельзя. Переговоры шли ни шатко ни валко. Аббас-мирза выступал против того, чтобы выплачивать России военные издержки (контрибуцию). И тогда Паскевич предупредил: чем дольше продлится война, тем больше Персия заплатит. Аббас-мирза не поверил, и война продолжилась. 1 октября 1827 года русские войска взяли Эривань, а до этого Нахичевань, после чего военные действия были перенесены в Южный Азербайджан. Вскоре родственник Аббас-мирзы Аллаяр-хан без боя сдал Тебриз, и дорога на Тегеран была открыта.

Когда русские войска оказались на территории Персии, встал вопрос о том, что делать дальше. В планы Санкт-Петербурга, повторю, ее завоевание не входило, наоборот, надо было поскорее завершить конфликт, чтобы перебросить войска на границу с Османской империей. Таким образом, задача состояла в том, чтобы подписать такой договор с Персией, который бы обеспечил мир и компенсировал России военные расходы. Аббас-мирза тоже был заинтересован в мире, потому что Азербайджан являлся его владением как наследника престола и без него в будущей борьбе за трон он не мог победить. Мирный договор должен был вернуть ему этот важный ресурс.

– Каковы были итоги войны?

– Как и обещал Паскевич, платить Персии пришлось больше, чем при первом предложении, которое Аббас-мирза отверг. Туркманчайский мирный договор 1828 года подтвердил условия Гюлистанского договора 1813 года. Кроме того, Персия отказалась от претензий на Восточную Грузию, признала переход к России части Каспийского побережья до реки Астары, Восточной Армении (Эриванского и Нахичеванского ханств). Российско-персидской границей стал Аракс. Персия обязалась выплатить контрибуцию в 10 куруров туманов (20 млн рублей серебром). Россия признала Аббас-мирзу наследником престола. Впрочем, ему так и не довелось побыть шахом, так как он умер еще при жизни отца. Зато наследником Фетх-Али в 1834-м стал сын Аббас-мирзы Мохаммед.

Но главный итог войны состоит в том, что после 1828 года Россия и Персия, а позже и Иран, больше не воевали. Российская империя в годы Первой мировой войны и Советский Союз во время Второй мировой временно оккупировали часть территории Персии. Но войн не было.

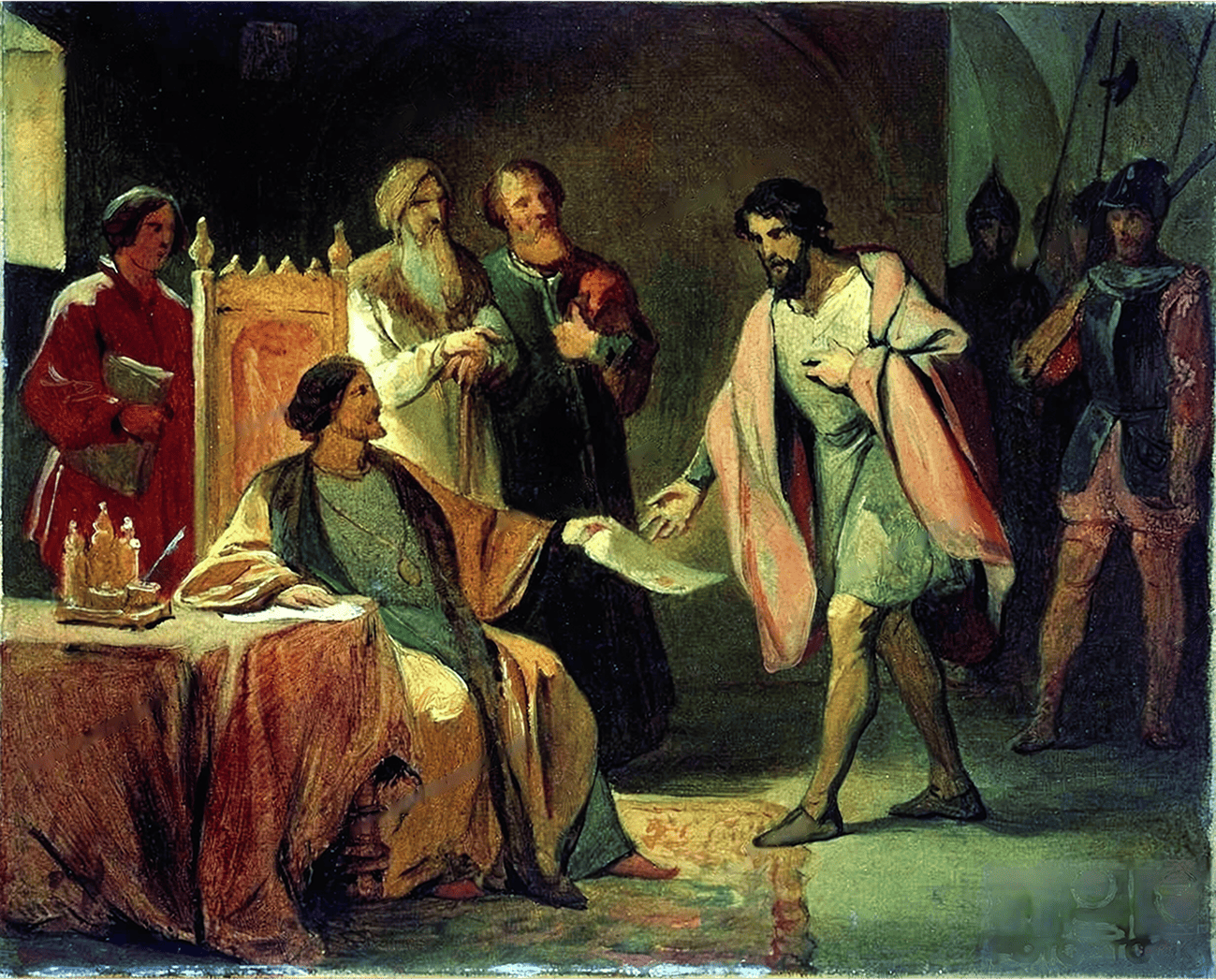

Заключение Туркманчайского мира 10 февраля 1828 года. Худ. М. Залеский. 1830-е годы

Главный итог войны состоит в том, что после 1828 года Россия и Персия, а позже и Иран, больше никогда не воевали

– Чем вы это объясняете?

– Во-первых, между Россией и Персией произошел естественный раздел территории. А во-вторых, Персия постепенно входила в стадию загнивания. Никаких серьезных попыток восстановления прежних сфер влияния Тегеран больше не предпринимал, и к началу ХХ столетия Персия превратилась из субъекта международного права в объект. В августе 1907 года Россия и Англия подписали соглашение по разделу Персии на сферы влияния. В итоге все закончилось первой Персидской революцией и низложением династии Каджаров.

Министр-резидент

– В переговорах в Туркманчае участвовал и Александр Грибоедов. Какую позицию он занимал?

– Дипломат и востоковед Грибоедов являлся начальником дипломатической канцелярии наместника и сыграл одну из решающих ролей в заключении соглашения. Он говорил, что в Азии деньги – это оружие. Чем более нищий правитель, тем он более мирный. Поэтому развязавших войну персов надо финансово наказать так, чтобы им в голову больше не приходила мысль воевать с Россией. Исходя из этого, Грибоедов особенно настаивал на контрибуции. Утверждал, что, «требуя денег, мы лишаем неприятеля способов вредить нам на долгое время». О роли Грибоедова в заключении Туркманчайского мирного договора красноречиво свидетельствует тот факт, что именно ему генерал Паскевич предоставил право отвезти этот исторический документ в Санкт-Петербург Николаю I.

– Требование контрибуции было реалистичным? Его выполнение было по силам Тегерану?

– После подписания договора шах Фетх-Али и Аббас-мирза делали все возможное, чтобы своевременно выплатить России контрибуцию. На это пошли даже украшения жен шахского гарема, что явилось ударом по репутации шаха Фетх-Али. В Персии возросли налоги, вызвав сильное возмущение населения. Грибоедов зачел в качестве контрибуции библиотеку шаха Аббаса I Великого, правившего Персией в 1588–1629 годах, и другие имевшие историческую ценность предметы. Сегодня они находятся в российских музеях и библиотеках. Например, значительная часть восточной коллекции Отдела рукописей Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина – прямой результат Русско-персидской войны 1826–1828 годов.

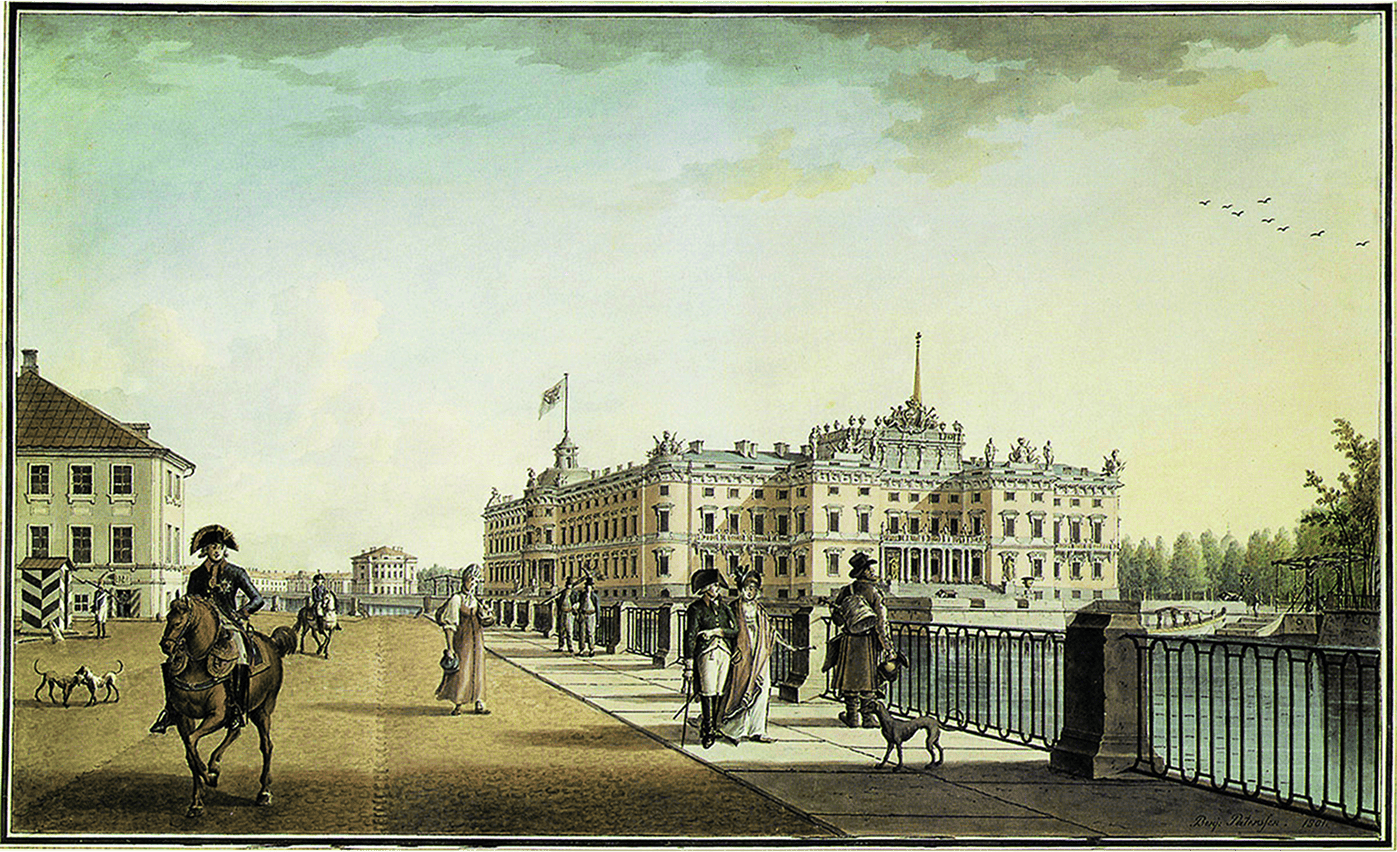

Сдача контрибуционной суммы в городе Тебризе по итогам Туркманчайского мира. Худ. К.П. Беггров. 1828 год

– Каким дипломатом был Грибоедов?

– Он являлся ярким представителем золотого века русской имперской дипломатии. Безусловно, Грибоедов был имперцем, сторонником идей просвещения и особой миссии России, в то же время начисто лишенным комплекса этнического или расового превосходства. Всегда относился с уважением и интересом к тем народам, с которыми соприкасался и работал. Стремился к тому, чтобы сделать Закавказье процветающей территорией Российской империи. К сожалению, ему не хватило времени до конца раскрыться как дипломату. В мае 1828 года Грибоедов был отправлен в Тегеран в звании министра-резидента. Там он вновь жестко настаивал на своевременной выплате контрибуции, что стало одной из причин его гибели.

– Грибоедов предчувствовал свою гибель, писал об этом. Мог ли он ее избежать?

– В той ситуации, которая сложилась после заключения Туркманчайского договора, вряд ли. В сохранении порядка в стране многое зависело от армии, а она была разбита. Когда 30 января 1829 года в Тегеране начались беспорядки, у шаха в первые дни не хватило сил, чтобы ликвидировать бунт. Только через несколько дней после разгрома русского посольства пришли войска и стали ловить виновных – настоящих и воображаемых – и публично рубить им головы. Несколько десятков человек в Тегеране казнили.

Миссия Хозрев-мирзы

– Часто можно услышать, что определенную роль в убийстве Грибоедова сыграли английские дипломаты. Что вы об этом думаете?

– В Англии, как и в России, существует давняя и весьма почитаемая традиция объяснять все свои проблемы на Востоке кознями русских и англичан соответственно. Я не хочу сказать, что в условиях тогдашнего геополитического соперничества подобных козней не было вообще. Но абсурдно говорить, например, что английскую миссию во главе с Луисом Каваньяри перебили в Кабуле в сентябре 1879 года по инициативе России. А ведь некоторые англичане так и говорят.

Возможно, что накануне убийства Грибоедова англичане что-то и делали, однако доказательств этому нет. Не будем забывать, что в конце 1820-х годов Россия и Англия еще оставались союзниками, пусть и не такими, как во времена Наполеоновских войн. Русский флот, действовавший на Средиземном море против Турции, базировался на британской военно-морской базе на Мальте. Это как-то не вяжется с враждебным отношением Лондона. Совсем незадолго до этого, 8 октября 1827 года, в Наваринской бухте у юго-западного побережья греческого Пелопоннеса эскадры России, Англии и Франции разгромили объединенный турецко-египетский флот…

Конечно, противники России в Англии были всегда, и ее представители на Среднем Востоке находились так далеко от Лондона, что могли действовать довольно автономно. Но чтобы узреть британскую руку в убийстве Грибоедова, нужно иметь хоть какие-то свидетельства. Наконец, есть регионы, в которых противоречия между Россией и Англией стушевываются. Особенно когда европейцы, находясь в совершенно чуждой им среде, сталкиваются с бунтом исламских фанатиков. А тем все равно, кто ты – англичанин или русский. Англичане понимали, что если сегодня фанатики напали на русское посольство, то завтра могут напасть на английское.

– После трагедии в Тегеране Россия и Персия оказались на пороге войны?

– Ситуация тогда сложилась тяжелая. И в Персии, и в России опасались, что начнется война. России она была не нужна: в это время уже полным ходом шла русско-турецкая война. Однако и персы были научены горьким опытом войн с Россией. Весной 1829-го Аббас-мирза тайно отправил своего доверенного представителя к Паскевичу. В переданном через него Аббас-мирзе послании Паскевич писал: «В июне месяце вы можете вторгнуться в незащищенный край; можете разорить его, но крепостей не возьмете, ибо вашему высочеству хорошо известно, что русские крепостей не сдают; продовольствия же у нас достаточно. Итак, успехи ваши остановятся у границ. <…> Со своей стороны я собираю между тем 25 тыс. войска на границах турецких; иду против турок, разбиваю их на Саганлуге, беру Эрзерум и в октябре… завоюю Азербайджан, и он уже никогда вам не достанется, а без него ваше высочество не можете наследовать престола». В случае, если Тегеран откажется от войны, Паскевич посоветовал отправить к Николаю I с извинениями миссию во главе с внуком хана. 13 апреля письмо было получено Аббас-мирзой, который последовал совету генерала. 10 мая его сын Хозрев-мирза прибыл в Тифлис, а затем отправился в Москву, где нанес визит матери Грибоедова Анастасии Федоровне, и в Санкт-Петербург, где его принял Николай I. В этой истории Паскевич проявил себя как умный военный дипломат.

– Как вы оцениваете решение Николая I принять извинения персидской стороны и фактически обменять жизнь своего посла на алмаз «Шах» и прочие материальные ценности, привезенные персами в качестве «откупного»?

– Это был не обмен, а принятие извинений. А что он должен был сделать? Вести новую войну, чтобы захватить Южный Азербайджан? А что потом? Цели захватить Персию у России не было. Вообще, Николай I с осторожностью подходил к приобретению новых территорий. Их ведь требовалось осваивать, создавать администрацию и т. д. Шотландский философ и экономист Адам Смит хорошо написал: «Колонии – как яблоки. Как только созревают, сразу отпадают от дерева». Территории в Закавказье много пожирали и мало что давали. Содержать их с экономической точки зрения России было невыгодно. Их приобретали из военных и идеологических соображений.

К тому же Россия не могла отвлекать в 1829 году силы и средства на ненужный конфликт с Персией в разгар войны с Турцией, когда речь шла о контроле над Черноморскими проливами. Санкт-Петербург был заинтересован в установлении прочной системы безопасности своей внешней торговли в Восточном Средиземноморье, эта торговля была важнейшим источником поступлений в казну. А с Персией Россия желала иметь спокойную границу, которую не надо особо охранять. Поэтому Николай I принял извинения и пошел персам на уступки, уменьшив размер контрибуции. Император понял, что ее размер был для персов неподъемным и стал одной из причин нападения на посольство.

Алмаз «Шах», преподнесенный персидской делегацией императору Николаю I

Светлейший полководец

Успешное участие Грибоедова в решении персидского вопроса сулило ему неплохие перспективы по службе, ведь его непосредственным начальником был любимец и ближайший друг Николая I

Участник всех войн первой половины XIX века, будущий светлейший князь Иван Федорович Паскевич начал жизненный путь в 1782 году в полтавском родовом имении.

Его отец происходил из потомственного казацкого рода, а мать – из белорусских дворян. Окончив Пажеский корпус, юноша мечтал о сражениях и подвигах. Мечта сбылась: в 1807 году в войне с турками он проявил «отличную храбрость» и был удостоен ордена Святого Владимира 4-й степени. Тогда же Паскевичу пришлось заняться дипломатией: его отправили с миссией в Константинополь, где он успешно провел переговоры о мире.

В 1812 году он уже командовал дивизией, храбро сражавшейся с французами. Проявил себя и на Бородинском поле, где, по словам военного министра Михаила Барклая-де-Толли, «в схватке штыками закололи под ним лошадь, ядро убило под ним другую». После взятия Парижа Александр I назвал его «одним из лучших генералов». А вскоре вынес выговор – единственный за всю карьеру – за то, что солдаты его дивизии подрались с жителями немецкого городка. Но, возможно, истинной причиной было то, что Паскевич не скрывал недовольства царским любимцем Алексеем Аракчеевым и насаждаемыми им военными поселениями.

В 1817 году полководец женился на Елизавете Грибоедовой и тогда же познакомился с ее кузеном – будущим автором «Горя от ума». Общались они мало, поскольку генерал командовал войсками на окраинах империи. В 1826-м новый царь Николай I, давно оценивший способности Паскевича, поручил ему возглавить армию в войне с Персией. В марте 1827 года император назначил его командующим Отдельным Кавказским корпусом и наместником края.

Паскевич смог посвятить себя любимому делу: Русско-персидская война 1828–1829 годов, окончившаяся Туркманчайским миром, стала его триумфом. В продолжение всех переговоров он постоянно обсуждал их ход с Грибоедовым, лично или в переписке, что во многом способствовало успеху. Оба получили щедрые награды от императора: Паскевичу достались титул графа Эриванского и миллион рублей золотом, а Грибоедову – чин статского советника, орден Святой Анны 2-й степени и 4 тыс. червонцев.

После победы над персами Паскевича ждало новое важное задание – командовать армией в начавшейся войне с Турцией. В разгар боев к нему обратился за помощью Грибоедов, которому требовалось разрешение властей на брак с грузинской княжной Ниной Чавчавадзе. По законам Российской империи дипломатический служащий должен был испросить дозволения на брак в Петербурге. Паскевич не имел права решать подобные вопросы, поскольку представлял не гражданскую, а военную власть, но все-таки выдал разрешение на свой страх и риск.

Вскоре Грибоедов погиб. В это время Паскевич, лично командуя войсками, заставил турок сдать мощные крепости Карс, Ахалцих и Баязет, а в июле 1829-го овладел столицей Восточной Турции Эрзерумом. В сентябре побежденные турки заключили мирный договор, по которому им возвращались завоеванные русскими области. Россия, усилившая в результате этого договора политическое влияние на Балканах, предпочитала теперь сохранить в качестве соседа слабую Турцию, чем делить ее владения с сильными соперниками – Англией, Францией и Австрией. Понимая, что жителей этих территорий – греков и армян, восторженно встречавших русскую армию, – ждут репрессии, Паскевич позаботился о переселении 100 тыс. человек в Россию, выдав каждой семье по 25 рублей из своих средств. Позже Паскевич воевал с кавказскими горцами, при нем благоустраивался Тифлис, в его честь даже назвали центральную площадь города (ныне площадь Свободы). В 1831 году полководец покинул Кавказ, чтобы руководить русскими войсками, усмирявшими мятежную Польшу. За два месяца он подавил восстание и взял штурмом Варшаву – при этом, как обычно, шел впереди наступавших и был ранен. За победу он был удостоен новых почестей и титула светлейшего князя Варшавского.

Много лет оставаясь наместником Польши, Паскевич в 1849 году возглавил поход в Венгрию, где русский царь помогал своему австрийскому «брату» Францу-Иосифу обуздать революцию. С этой задачей фельдмаршал тоже справился успешно, но возраст уже напоминал о себе. В 1854-м в начавшейся Крымской войне он проводил операции против турок слишком медленно и осторожно, дав союзникам время подтянуть силы к Севастополю. Понимая, что больше не может эффективно руководить войсками, Паскевич вернулся в Варшаву, где и умер в январе 1856-го. По завещанию он был похоронен в польской крепости Демблин, названной в его честь Ивангородом. Через три месяца там же упокоилась его супруга, а позже их останки перезахоронили в родовой усыпальнице Паскевичей в Гомеле.

Портрет Ивана Паскевича. Худ. Р. Фридрих. 1886 год

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

А.С. Грибоедов. Его жизнь и гибель в воспоминаниях современников. М., 2015

Айрапетов О.Р. История внешней политики Российской империи. 1801–1914. Т. 2. М., 2017

Олег Назаров