Комедия о трагедии

№123 март 2025

«Горе от ума» произвело революцию в русской литературе задолго до первой публикации. Слишком острые конфликты – человеческие и общественные – показал Александр Грибоедов в пьесе, которая никогда не устареет

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук

Александр Блок считал «Горе от ума» «единственным произведением в мировой литературе, не разгаданным до конца». Чтобы постичь суть пьесы, нужно вместе с автором пройти весь путь от замысла до воплощения и постараться разобраться в многочисленных трактовках.

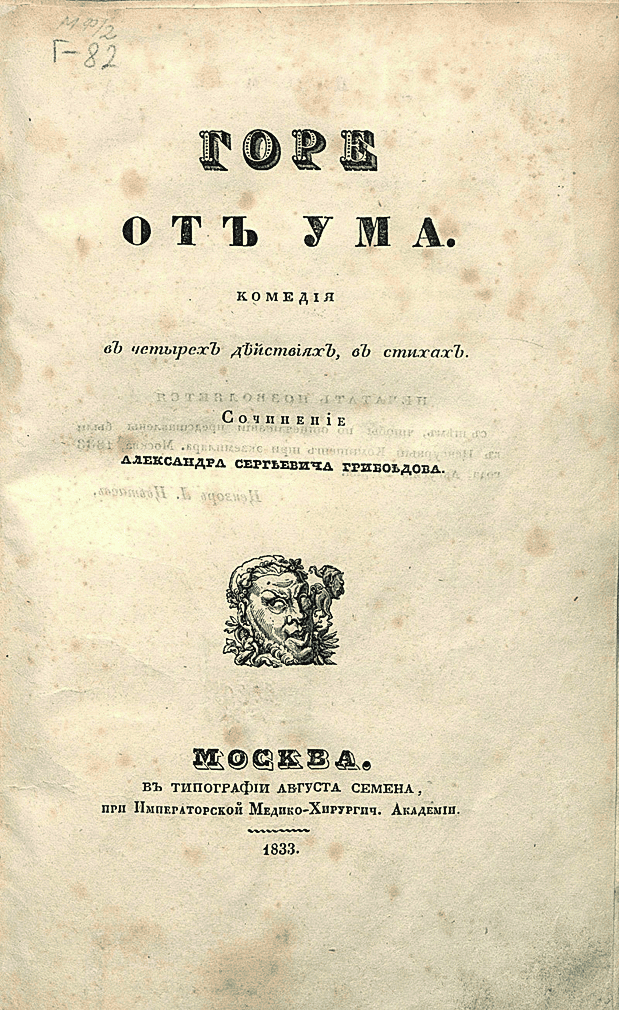

Титульный лист комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Издание 1833 года

«Смелых выходок много»

Некоторые исследователи считают, что первые подступы Грибоедова к комедии относятся к 1812 году. Ему было 17. Скорее всего, тогда он только в воображении набросал ссору молодого правдоискателя со степенными московскими барами. Через четыре года на одном из аристократических приемов Грибоедов возмутился, увидев, с каким преклонением русские дворяне привечают иностранного гостя (вроде «французика из Бордо», которого упомянет в комедии Чацкий). Поэт не удержался от того, чтобы открыто выразить свое отношение к происходящему. Кто-то в ужасе заговорил о безумии молодого человека – а он еще острее прочувствовал природу конфликта будущей драмы.

Возможно, уже с этого времени Грибоедов стал коллекционировать героев (а также репризы, диалоги, положения) для будущей комедии. Сочинял урывками. Не спеша собирал, как жемчужины, сюжетные повороты, эффектные реплики. То откладывал пьесу, то возвращался к своему замыслу. В 1820 году в личном письме он рассказал о вещем сне, в котором, будучи в Персии, увидел в лицах будущую комедию. После этого Грибоедов уверился, что написание «Горя» – его важнейшая миссия. Вкратце он так объяснял близкому другу Павлу Катенину фабулу произведения: «Девушка сама не глупая предпочитает дурака умному человеку». Первоначально комедия именовалась «Горе уму». Но это название слишком назидательное, оно больше подошло бы для пьесы в стиле Дениса Фонвизина – с бесспорными положительными резонерами и карикатурными отрицательными героями. У Грибоедова все получалось сложнее. В одну пружину сжимались мотивы социальной сатиры, политические идеи, комические ситуации и печальная история неразделенной любви. Самое удивительное, что все это гармонично сочеталось.

Первые два акта были готовы к началу 1822 года. В 1823-м Грибоедов уже читал отрывки из комедии в московских литературных салонах. Многое переписывал заново. Только к лету 1824-го счел дело завершенным и составил окончательную рукопись.

В июне 1824 года, встречаясь в Петербурге с видными сановниками, Грибоедов хлопотал о цензурном разрешении произведения. Особые надежды он возлагал на министра внутренних дел Василия Ланского, своего дальнего родственника. Увы, тщетно. Слишком взрывоопасной виделась пьеса. «Смелых выходок много, и даже невероятно, чтобы Грибоедов, сочиняя свою комедию, мог в самом деле надеяться, что ее русская цензура позволит играть и печатать», – тревожился Катенин. Более того: московский генерал-губернатор князь Дмитрий Голицын кипятился, уверяя всех, что Грибоедов «на всю Москву написал пасквиль». Какое уж тут цензурное разрешение.

Первую постановку в мае 1825 года, которую под руководством Грибоедова предприняли питомцы Петербургского театрального училища, закрыли по приказу столичного генерал-губернатора графа Михаила Милорадовича. Он, несмотря на расположение к Грибоедову, не пожелал накалять атмосферу в обществе. Быть может, для автора стало благом, что пьеса не увидела сцены за несколько месяцев до декабрьского восстания, иначе его под горячую руку могли бы счесть одним из идеологов заговора. Премьера, на которой присутствовал автор, состоялась в декабре 1827 года в скромном любительском театре в Эривани, где играли офицеры, разжалованные в солдаты – кстати, за участие в декабрьском мятеже. Больше автор никогда не видел своей комедии на сцене. Что до публикаций, то при жизни Грибоедова его приятелю Фаддею Булгарину удалось выпустить в альманахе «Русская Талия» лишь отрывки из пьесы. Но для славы публикация не потребовалась. «Горе от ума» побило все рекорды по количеству списков, которые можно было найти в каждом крупном городе, в каждом дворянском салоне. Грибоедов даже жаловался в письме приятелю Степану Бегичеву: «Все просят у меня манускрипта и надоедают». Журналист и критик Ксенофонт Полевой так отзывался об этом феномене: «Бывал ли у нас пример еще более разительный, чтобы рукописное сочинение сделалось достоянием словесности, чтобы о нем судили как о сочинении, известном всякому, знали его наизусть, приводили в пример, ссылались на него и только в отношении к нему не имели надобности в изобретении Гутенберговом?»

Отдельным изданием комедию впервые напечатали уже после смерти автора, в 1833 году, да и то с большими цензурными купюрами и заменами. На тот момент вся образованная Россия знала ее почти наизусть. Полностью и без купюр пьеса вышла только в 1862-м. К тому времени она уже не сходила со столичных сцен.

«Всем умным – горе от ума»

Многих, конечно, в первую очередь интересовало, кого вывел Грибоедов в своей комедии. В Чацком видели Петра Чаадаева, в Фамусове – дядю поэта Алексея Федоровича, в Скалозубе – мужа двоюродной сестры Грибоедова, офицера Сергея Римского-Корсакова (а кто-то и генерала Ивана Паскевича, что абсолютно несправедливо). Ну а в Анфисе Хлестовой узнавали властную московскую барыню Настасью Офросимову, которая славилась острым языком, крутым нравом и любовью к причудам. Грибоедов, конечно, наблюдал за этими людьми, но каждый из его героев не просто шарж на то или иное лицо. «Его прекрасная душа была выше подобных мелочей», – говорил Вильгельм Кюхельбекер, первый слушатель многих сцен «Горя от ума». Важнее другое. Драматизм и остроумие, столкновение мнений – такое, что даже при чтении чувствуется, как искры летят. Наконец, в литературе еще не было столь реалистичной, без театральных штампов, пьесы о «дне нынешнем» – да еще и изложенной живым языком. Вот и читали ее списки даже те, кто редко заглядывал в книги.

Известен эпиграф к грибоедовской комедии – его часто можно было встретить в многочисленных списках:

Судьба, проказница-шалунья,

Определила так сама:

Всем глупым – счастье от безумья,

Всем умным – горе от ума.

Жанр произведения сомнений не вызывал – конечно, комедия. Грибоедов высмеивал нравы московского света, есть в пьесе и элементы язвительной политической сатиры. Автор виртуозно владел комическими приемами. Многие реплики его героев и сегодня во время спектаклей вызывают хохот в зале. Да и сюжет – слух о сумасшествии героя – относился к «смеховой культуре», это почти водевильный прием. Другое дело, что сердцевина пьесы – окруженная остроумными репликами трагедия Чацкого, никем не понятого и потерявшего любовь. Уже первые читатели начали спор: а умен ли герой Грибоедова?

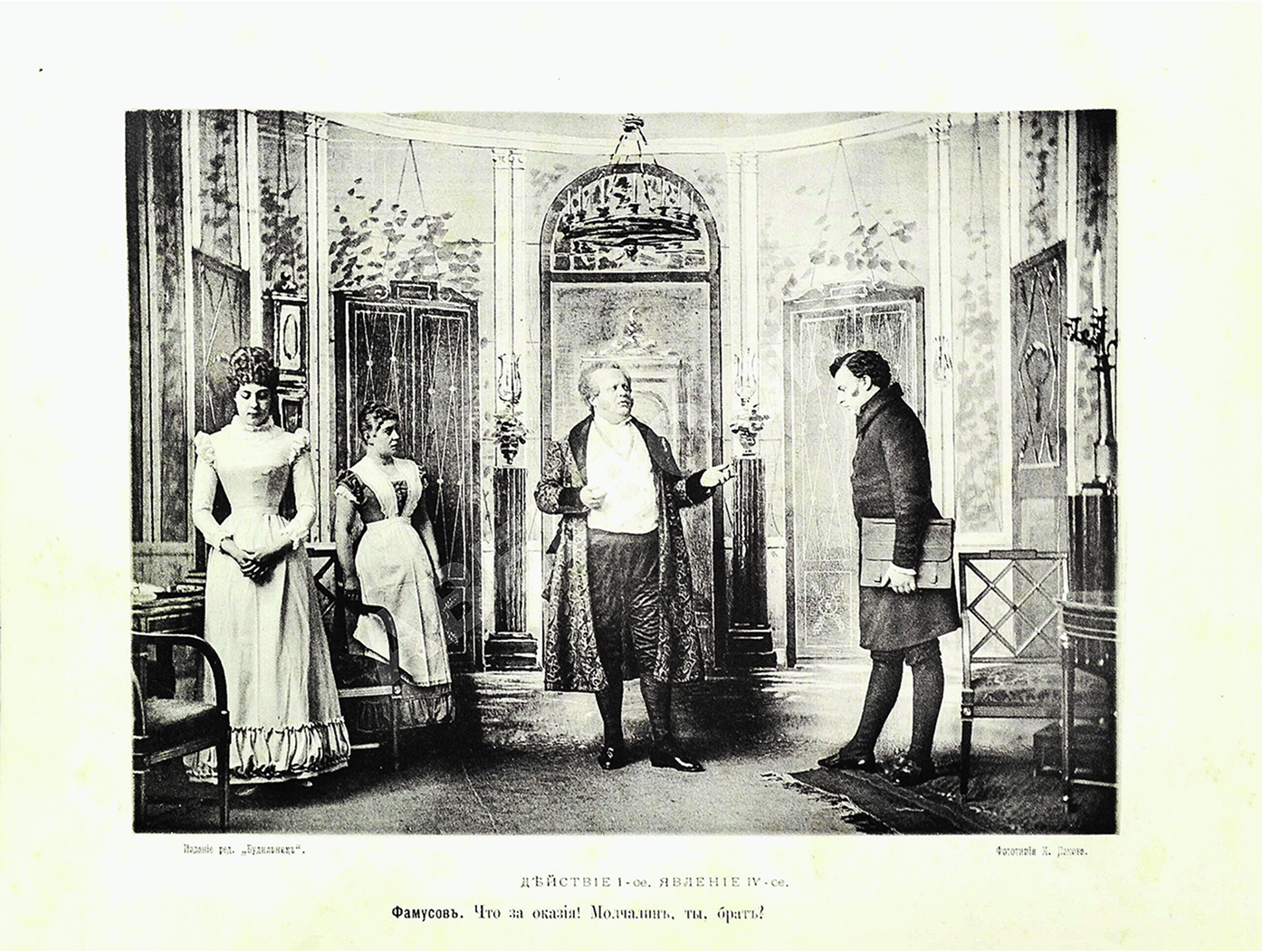

«Горе от ума» на сцене Театра Ф.А. Корша. 1886 год

Репетиция спектакля «Горе от ума» на сцене Московского театра сатиры. В роли Чацкого –Андрей Миронов, в роли Скалозуба – Михаил Державин. Режиссер Валентин Плучек. 1976 год

Спор о Чацком

Зимой 1825 года в письме Александру Бестужеву Александр Пушкин рассуждал: «В комедии "Горе от ума" кто умное действующее лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, – очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера…»

Надо сказать, что, скорее всего, когда Пушкин писал эти строки, он не успел вчитаться в пьесу. Грибоедовскую комедию декламировал ему приятель Иван Пущин. А в будущем Пушкин, обратившись к разным драматическим жанрам, при всей своей склонности к юмору так и не сочинил комедии. Есть предположение, что не рискнул после Грибоедова… Но к начальным пушкинским упрекам по адресу Чацкого присоединились многие. Писатель Михаил Дмитриев, отличавшийся консервативными литературными вкусами, объявил, что горе Чацкого – не от ума, а от умничанья.

Ему вторил критик совсем другого – либерального – направления Виссарион Белинский, не пощадивший Чацкого: «Это просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, о котором говорит. Неужели войти в общество и начать всех ругать в глаза дураками и скотами – значит быть глубоким человеком?»

Конечно, Грибоедов отлично понимал, что его героя будут упрекать. В Чацком переплелись интеллект и простодушие – как в молодом человеке, который рано познал и парадную сторону, и изнанку жизни, а теперь во многом разочаровывается прямо перед нами, на сцене. Нужно только приглядеться к событиям, происходящим на наших глазах. В письме Катенину Грибоедов так объяснил метания своего героя: «Его насмешки не язвительны, покуда его не взбесить. <…> Кто-то со злости выдумал об нем, что он сумасшедший, никто не поверил, и все повторяют, голос общего недоброхотства и до него доходит, притом и нелюбовь к нему той девушки, для которой единственно он явился в Москву, ему совершенно объясняется, он ей и всем наплевал в глаза и был таков».

Во взвинченном, нервном состоянии Чацкий, конечно, теряет голову. Как заметил Иван Гончаров, один из наиболее проницательных знатоков «Горя от ума», «всякий шаг Чацкого, почти всякое слово в пьесе тесно связаны с игрой чувства его к Софье, раздраженного какою-то ложью в ее поступках, которую он и бьется разгадать до самого конца». Именно поэтому его откровенные монологи обращены в первую очередь к ней – когда-то девушка любила, что он «славно пересмеять умеет всех». «Он говорит для Софьи: все силы души он собирает, всею натурою своей хочет раскрыться, все хочет передать ей разом» – так прочувствовал нерв произведения поэт и критик Аполлон Григорьев.

Яркий молодой ум, не ограненный опытом, еще не превратился в мудрость. И Чацкий взрывается, когда встречается с лицемерием, а особенно когда рушатся его надежды на взаимную любовь. Психологические перемены, которые быстро происходят с гостем в доме Фамусовых, Грибоедов подносит тонко и правдоподобно. Он, быть может, первым в мировой драматургии так выразительно показал бунт одаренного молодого человека – наивный, непродуманный, даже бестактный. А чтобы Чацкого не сочли салонным острословом и болтуном, ввел в действие Репетилова, который красуется модным либерализмом и выглядит пародией на главного героя.

«Делу, а не лицам»

Что до пушкинского вердикта – они с Грибоедовым просто во многом по-разному смотрели на мир. Пушкин, как правило, был снисходительнее к человеческим слабостям. А для Грибоедова Фамусовы были преградой для его государственных идей – и он сам с трудом удерживался, чтобы не высказать им в лицо неприкрытую правду.

В голосе автора, который пробивается едва ли не во всех репликах героев комедии, нетрудно расслышать, по выражению генерала-декабриста Михаила Фонвизина, «чувство достоинства и возвышенной любви к Отечеству», свойственное поколению, прошедшему от Бородина до Парижа. И – гнев по отношению к тем, кто Отечеству мешает. Сановитой ленью, равнодушием, недалеким умом. Тут дело не только в конфликте поколений – молодых апологетов прогресса и маститых лицемеров. Это лишь верхний пласт противостояния. Сарказм Грибоедова направлен на «поврежденный класс полуевропейцев», отгородившийся от прошлого России, от народных традиций. А это – и молодые, такие как Молчалин.

Есть и другая крайность в трактовке Чацкого. Александр Герцен рассуждал: «Образ Чацкого, печального, неприкаянного в своей иронии, трепещущего от негодования, преданного мечтательному идеалу, появляется в последний момент царствования Александра I, накануне восстания на Исаакиевской площади. Это декабрист, это человек, который завершает эпоху Петра и силится разглядеть, по крайней мере на горизонте, обетованную землю». Заявление броское, но спорное. Со многими будущими декабристами Чацкого роднило патриотическое убеждение, что служить следует не государю, а Отечеству, «делу, а не лицам» – этой фразой он повергает Фамусова в ужас. Но его, как и Грибоедова, невозможно представить участником военного заговора. Известно скептическое высказывание поэта о радикалах из тайных обществ: «Сто прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России!»

Вечные «мильон терзаний»

Чацкий – наряду с Евгением Онегиным (начальная глава романа о нем рождалась одновременно с «Горем от ума») – стал первым героем русской литературы, в котором видели один из символов поколения, тип личности. Позже появилась целая плеяда таких знаковых персонажей: Григорий Печорин, Иван Хлестаков, Евгений Базаров, Павел Чичиков, Илья Обломов, Лев Мышкин. Чацкий выделяется в этом ряду тягой к энергичной и честной деятельности на благо Отечества. Частная жизнь не заслоняет для него «службу» в высоком смысле слова. Автор дает нам возможность верить в то, что даже после того удара, который получил в доме Фамусова, Чацкий не только найдет, «где оскорбленному есть чувству уголок», но и обретет себя – деятельного, полного идей и повзрослевшего.

В Чацком видели нового человека, независимого от стереотипов. Для многих он стал образцом. То, как дерзко он держался в свете, как прямо и запальчиво излагал свои мысли, с годами все отчетливее вызывало восхищение публики. Его бунт во многом заслонил личную трагедию, ведь Чацкий в пьесе оказывается один против всех, страдает, испытывая «мильон терзаний», остается непонятым. Но зрителей он перетягивает на свою сторону. Мы – в большинстве – сочувствуем ему в этой схватке. Это сложный, многоуровневый конфликт, где насмешка переплетена с печалью, а содержанием комедии становится трагедия человека, который попал в тупик, но все-таки вырывается из него в своей карете.

Историк Василий Ключевский назвал «Горе от ума» «самым серьезным политическим произведением русской литературы XIX века». Быть может, еще важнее, что Грибоедову удалось вложить свои надежды и протесты в натянутую спираль драматической интриги, которую разыгрывают не функции, а живые герои. И неприкаянный интеллектуал Чацкий, и Софья, предпочитающая «мужа-слугу», и вальяжный барин Фамусов, и всезнающая королева-повелительница Хлестова – все они принадлежат не только своему времени. По большому счету такого нельзя сказать ни об одном из героев русской драматургии, которая была до Грибоедова. Оказалось, что грибоедовский «реализм» с его яркими стихотворными блестками отвечает не только злобе дня. Мы и сегодня в зрительном зале, когда дают «Горе от ума», ощущаем, что на сцене живые люди, которые нет-нет да и промелькнут среди нас.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Фомичев С.А. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: Комментарий. СПб., 1997

Пиксанов Н.К. Летопись жизни и творчества А.С. Грибоедова. М., 2000

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук