События января

№121 январь 2025

250 лет назад

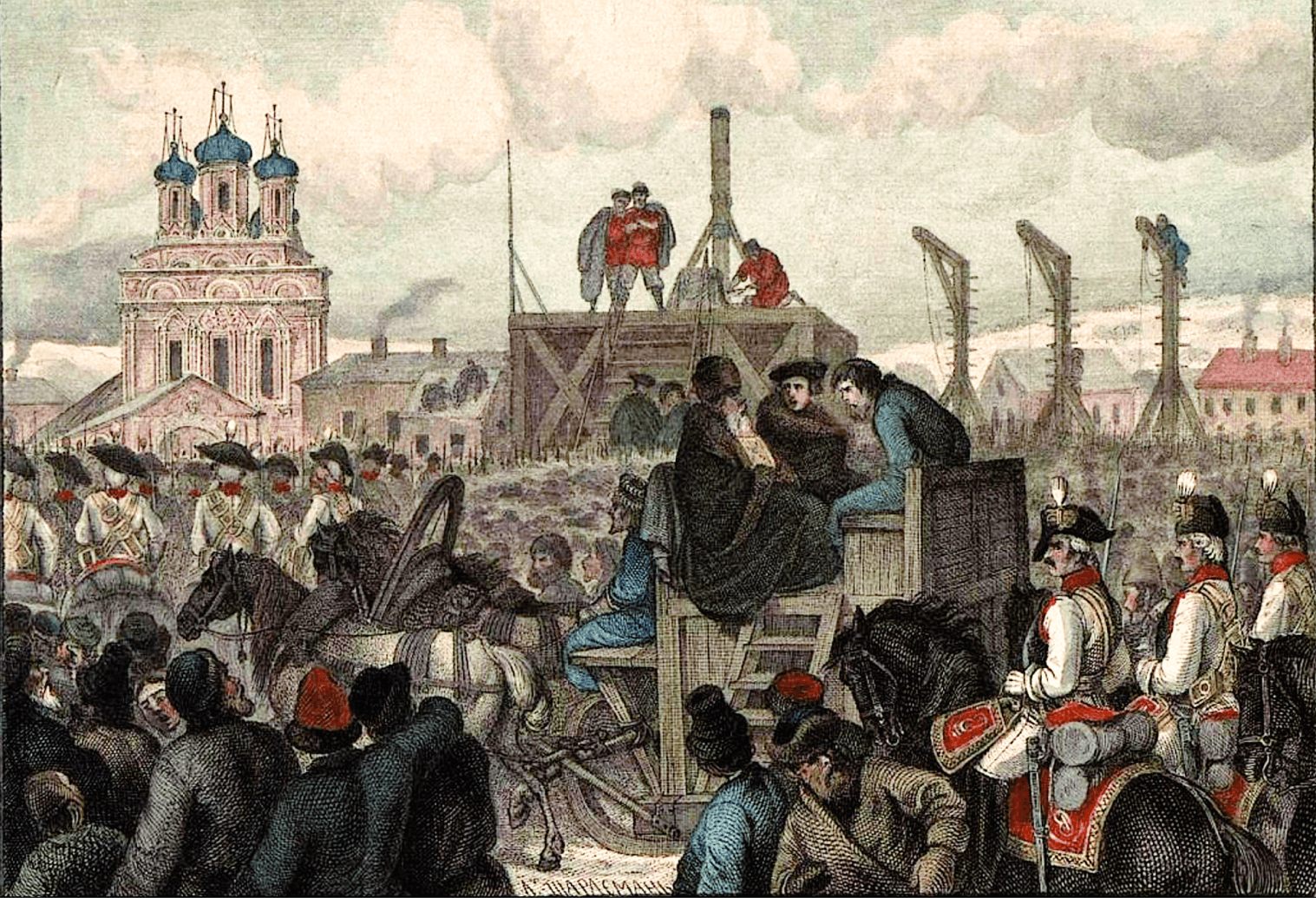

Топор для самозванца

На Болотной площади в Москве казнен Емельян Пугачев

В августе 1774 года, в бою под Черным Яром, правительственные отряды под командованием подполковника Ивана Михельсона наголову разгромили войско Емельяна Пугачева. Самозванец с ближайшими соратниками сумел скрыться. Он хотел собрать новые силы, но в середине сентября яицкие казаки – его главная опора – арестовали выдававшего себя за Петра III атамана и сдали его властям. Пугачева в клетке и кандалах под конвоем генерал-поручика Александра Суворова доставили из Яицкого городка в Симбирск, а затем в Первопрестольную. Остальных бунтовщиков тоже привезли в Москву и вместе с предводителем заключили в каземат в здании Монетного двора. Самозванца ежедневно выставляли в цепях на всеобщее обозрение. В конце декабря состоялся суд. Обвиняемых разделили на 10 «сортов». Пугачева объявили «вне сортов». Его и Афанасия Перфильева – «обвиняемого первого сорта», которому самозванец присвоил звание генерал-аншефа, – приговорили к четвертованию; одного из зачинщиков восстания Ивана Зарубина-Чику – к отсечению головы; троих – к повешению; остальных обвиняемых – к битью кнутом, каторге, ссылке и прочим более мягким наказаниям. Казнь состоялась 10 (21) января 1775 года на Болотной площади в Москве при огромном стечении народа. Взойдя на эшафот, Пугачев обратился к толпе: «Прости, народ православный…» Перекрестившись, он поклонился в сторону кремлевских соборов. Обер-полицмейстер Николай Архаров долго зачитывал приговор, согласно которому Пугачев и Перфильев должны были принять мучительную смерть: сначала им предполагалось отсечь руки и ноги и только потом голову. Но по секретному повелению Екатерины II палач в первую очередь обезглавил преступников, смягчив их страдания. В народе к такому проявлению милосердия отнеслись одобрительно.

Казнь Пугачева. Худ. А.И. Шарлемань. 1855 год

Казнь Пугачева. Худ. А.И. Шарлемань. 1855 год

210 лет назад

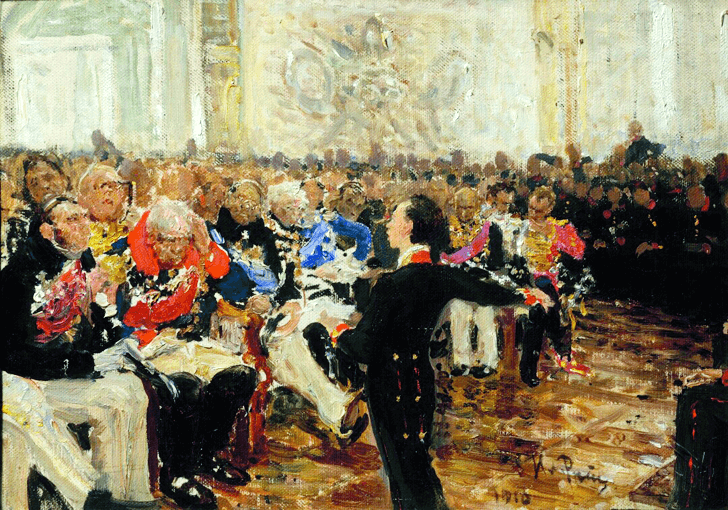

«Старик Державин нас заметил»

Первый публичный экзамен в Царскосельском лицее стал триумфом Александра Пушкина

Царскосельский лицей, основанный по инициативе императора Александра I, был уникальным учебным заведением. Лучшие профессора, насыщенная программа, идеальные условия, близость к царскому двору. В лицеистах – первоначально их было 30 – видели будущую элиту Российской империи. 8 (20) января 1815 года там в торжественной обстановке состоялся первый публичный экзамен. Воспитанники должны были показать свои знания по окончании первого курса обучения. В актовом зале собрались преподаватели, родители, почетные гости, среди которых выделялся известнейший поэт и отставной министр юстиции, действительный тайный советник Гавриил Державин. В программу испытаний входили экзамены по русской словесности, французскому и латинскому языкам, математике и физике. Экзамен по русской словесности предполагал чтение собственных сочинений.

Александр Пушкин вспоминал о том дне: «Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы… Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной».

По случаю экзамена Пушкин написал стихотворение «Воспоминания в Царском Селе» и вдохновенно прочитал его перед собравшимися. Державин пришел в восторг, сразу почувствовав виртуозность произведения. Мэтр хотел расцеловать 15-летнего стихотворца, но тот в смущении убежал. «Я не умер, вот кто заменит меня» – таков был вердикт Державина. На следующий день друзья-лицеисты поздравляли юного поэта. Много лет спустя Пушкин вспоминал в романе «Евгений Онегин»:

Успех нас первый окрылил;

Старик Державин нас заметил

И, в гроб сходя, благословил.

К столетию открытия лицея, в 1911 году, Илья Репин отобразил этот сюжет на картине, которая стала хрестоматийной.

140 лет назад

Морозовская стачка

Протест рабочих заставил правительство смягчить трудовое законодательство

В январе 1885-го на Никольской мануфактуре Тимофея Морозова в Орехово-Зуеве начались волнения. Причиной недовольства рабочих-текстильщиков стали тяжелые условия труда и быта. В 1882–1884 годах расценки за произведенный ими товар сокращались пять раз. Когда Морозов объявил шестое сокращение и потребовал выйти на работу в праздник, текстильщики приняли адресованные фабриканту и правительству «Требования по общему согласию рабочих» и 7 (19) января начали стачку. Забастовочный комитет возглавили Петр Моисеенко и Василий Волков, одни из первых русских рабочих-революционеров.

Побывавший в Орехово-Зуеве владимирский губернатор Иосиф Судиенко сообщил министру внутренних дел Дмитрию Толстому, что «при всем озлоблении своем против фабричной администрации толпа вела себя по отношению» к представителям власти «крайне сдержанно и почтительно», видя в них «единственного защитника от терпимых притеснений». Отвечая на жалобы рабочих «относительно низких расценков и чрезмерных штрафов», Судиенко пришлось «разъяснить, что нет закона, могущего заставить хозяина повысить плату или уменьшить штрафы». Толстой же решил покончить с трудовым конфликтом силовым путем: руководителей стачки арестовал, а рабочих из других губерний выслал в административном порядке.

В феврале 1886 года на судебном процессе адвокат Федор Плевако, защищая организаторов забастовки, отметил, что «только благодаря стачке мы теперь можем проследить, какова была жизнь на фабрике. Если мы читаем книгу о чернокожих невольниках, возмущаемся, то теперь перед нами белые невольники». Под влиянием Морозовской стачки 3 (15) июня 1885-го правительство издало закон «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках и мануфактурах», а через год приняло закон, регламентировавший взаимоотношения фабрикантов и рабочих.

110 лет назад

Крах турецкого блицкрига

Российские войска одержали победу под Сарыкамышем

К началу зимы 1914 года Кавказская армия, возглавляемая генералом графом Илларионом Воронцовым-Дашковым и начальником штаба генерал-лейтенантом Николаем Юденичем, занимала фронт от Черного моря до озера Ван с выступом в районе Сарыкамыша. Ей противостояла 3-я турецкая армия под командованием военного министра Энвер-паши, начальником штаба у которого был немецкий генерал Бронзарт фон Шеллендорф.

Турки начали наступление. План османского командования состоял в том, чтобы окружить и уничтожить отряд генерал-лейтенанта Георгия Берхмана, овладеть Сарыкамышем и Карсом, что открывало дорогу на Тифлис (ныне Тбилиси). Имея подавляющее превосходство в силах, неприятель оттеснил Ольтинский отряд (около 10 тыс. человек, 24 орудия) и вышел к Сарыкамышу. Но там он встретил упорное сопротивление. Важную роль в обороне города сыграл полковник Николай Букретов. Сдержав вражеский натиск, русские войска во главе с Берхманом и Юденичем перешли в наступление. Весь 9-й армейский корпус 3-й турецкой армии был окружен и вместе с командиром генерал-майором Исхан-пашой капитулировал. В горных условиях, в глубоком снегу, в 30-градусный мороз к 5 (18) января 1915 года русские отбросили 10-й корпус на 30–40 км и восстановили положение на фронте. По оценке историка Алексея Олейникова, уникальность Сарыкамышской операции состоит в том, что она «носила для русских оборонительный характер, но вылилась в большую стратегическую, оперативную и тактическую победу». Противнику пришлось думать не о продвижении в глубь России, а о защите своей территории. Инициатива на Кавказском театре военных действий перешла к русской императорской армии.

Разгром турецкой армии под Сарыкамышем. Плакат. 1915 год

100 лет назад

Падение Льва

Создателя Красной армии сняли с поста наркомвоенмора

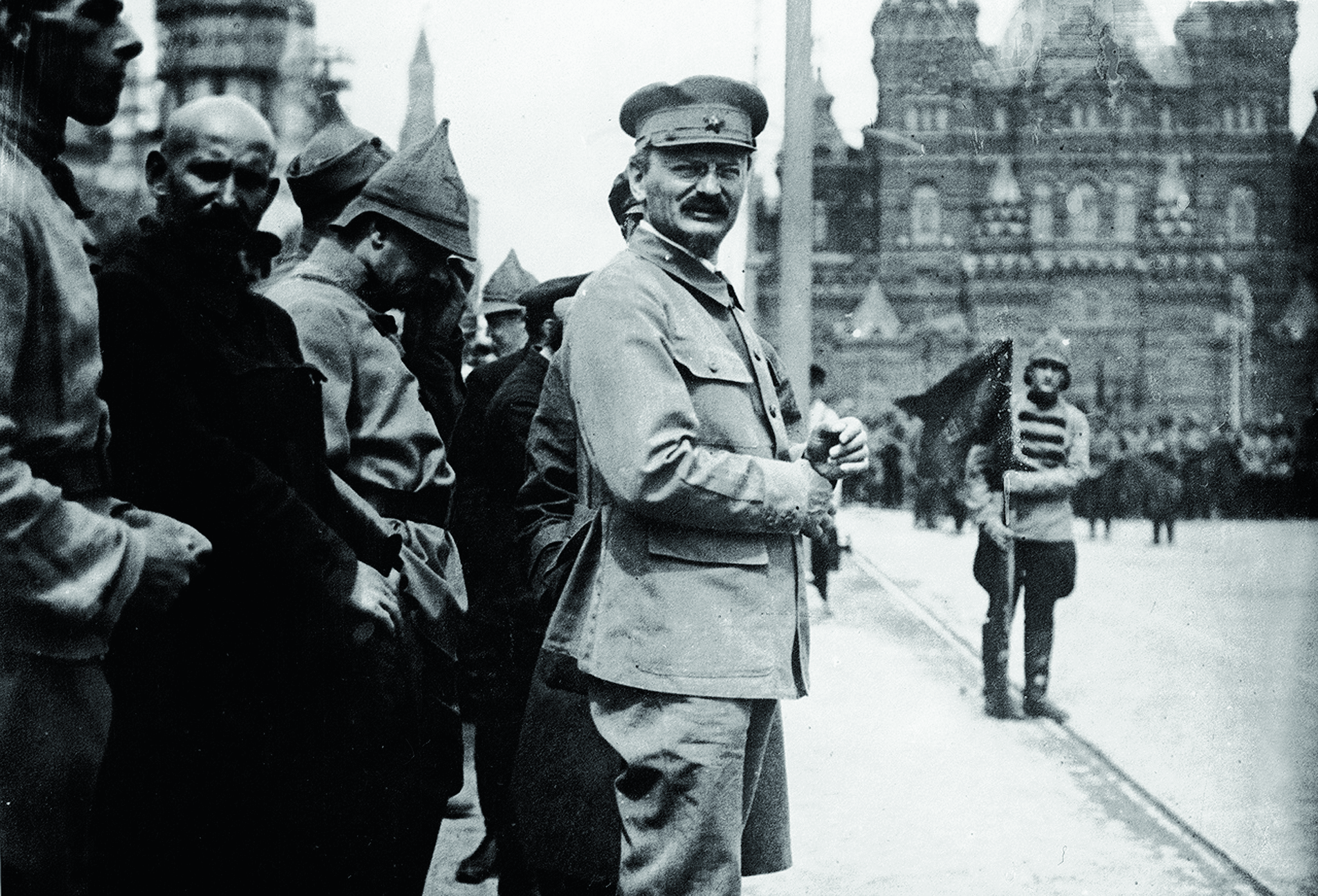

В первые годы советской власти в иерархии большевистских вождей Лев Троцкий занимал второе место, уступая лишь основателю партии и Советского государства Владимиру Ленину. В то время важнейшая роль Троцкого в Октябрьской революции и создании Красной армии никем не ставилась под сомнение, а его имя гремело по всему миру. В декабре 1922-го Ленин тяжело заболел и уже не мог руководить партией и страной. В верхах РКП(б) сразу же началась борьба за «ленинское наследство». Против Троцкого сплотились все члены Политбюро ЦК, включая генерального секретаря Иосифа Сталина, который контролировал партийно-государственный аппарат и продвигал своих сторонников на руководящие посты. В ходе внутрипартийной дискуссии 1923 года Троцкий потерял свои позиции. За несколько дней до смерти Ленина январский 1924 года Пленум ЦК и ХIII партконференция обвинили Троцкого и его сторонников в мелкобуржуазном уклоне и отходе от ленинизма.

Вскоре наркомвоенмор попытался взять реванш. В статье «Уроки Октября» он напомнил членам Политбюро Григорию Зиновьеву и Льву Каменеву, что в октябре 1917-го они выступали против взятия власти большевиками. Эта публикация дала старт так называемой «литературной дискуссии». Противники Троцкого (а их в ЦК оказалось большинство) заговорили о его борьбе против Ленина в дореволюционный период и обвинили в попытке подменить ленинизм троцкизмом. 26 января 1925 года его сняли с постов наркомвоенмора и председателя Реввоенсовета.

После небольшого перерыва Троцкий возобновил критику сталинского руководства. Но в аппаратной борьбе он терпел одно поражение за другим. В октябре 1926 года его вывели из состава Политбюро ЦК, в ноябре 1927-го исключили из партии, в январе 1928-го выслали в Алма-Ату, а спустя год выдворили из страны.

Лев Троцкий на параде в честь открытия III Конгресса Коминтерна. Москва, Красная площадь, 22 июня 1921 года

65 лет назад

Робинзоны из стройбата

Начался 49-дневный дрейф баржи Т-36

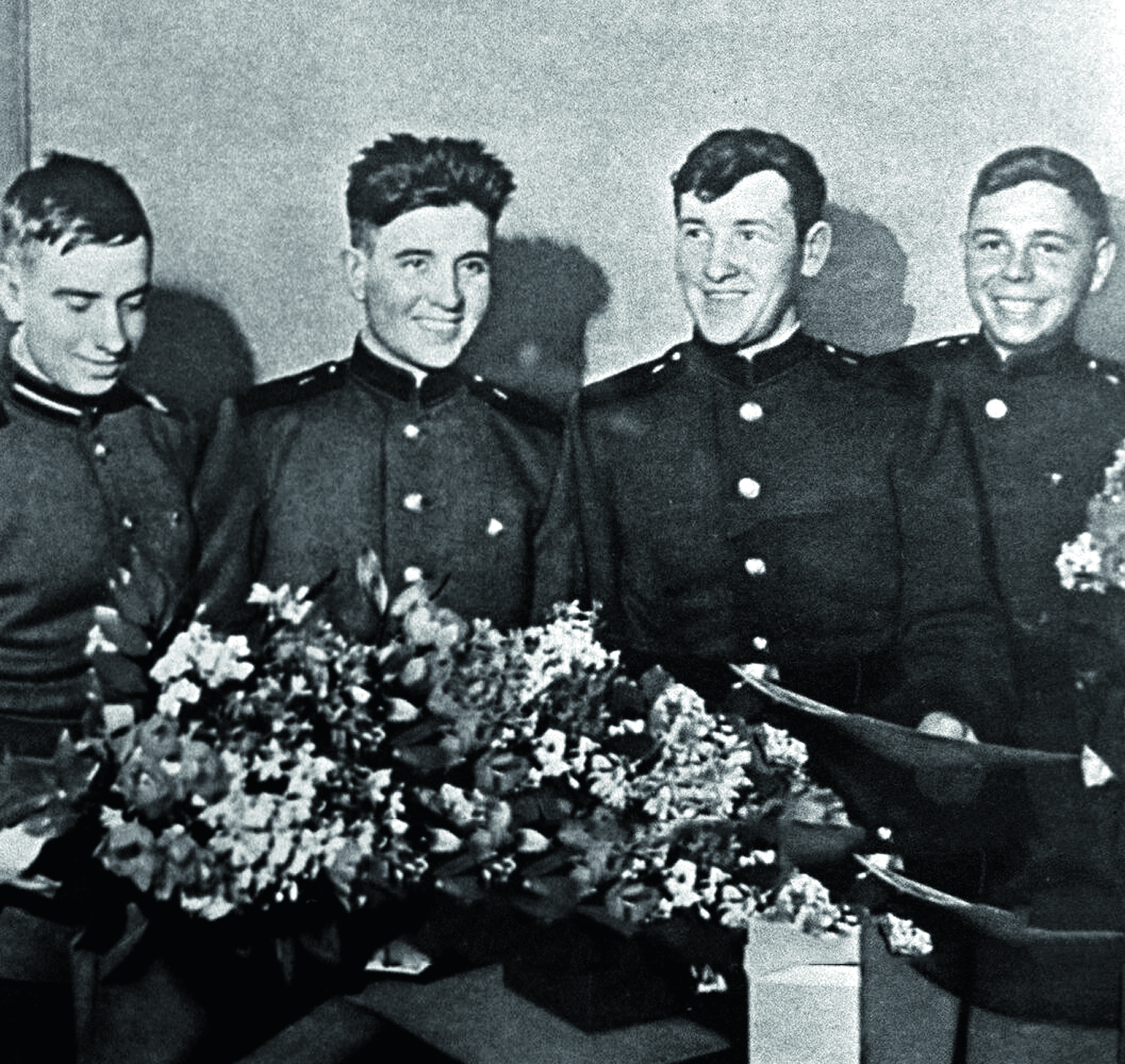

Это случилось на Курилах. Под руководством младшего сержанта Асхата Зиганшина солдаты-стройбатовцы Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский и Иван Федотов на самоходной барже доставляли грузы на остров Итуруп. 17 января 1960 года разразился сильный шторм, от ветра лопнул стальной трос, которым судно крепилось к бочке-поплавку, и баржу унесло в море. Запас продовольствия был рассчитан всего на три дня, а волны залили рацию, лишив экипаж связи с берегом. Зиганшин в первый же день дрейфа установил жесткие нормы потребления пищи. Каждому ежедневно полагалась кружка супа, сваренного из жира и картошки. Воду пили трижды в день по глотку.

В зоне дрейфа планировались ракетные испытания, поэтому до конца марта запрещался допуск судов в этот район. Положение становилось критическим. 23 февраля, в День Советской армии, команда разделила на четыре части последнюю миску супа. После этого питаться пришлось мылом и кожаными вещами. Обессиленные солдаты сохраняли на борту дисциплину и взаимовыручку. 7 марта баржу обнаружил американский патрульный самолет. Через некоторое время экипаж на вертолете эвакуировали на корабль, четверке робинзонов оказали медицинскую помощь. Американцы предлагали им крупные контракты с условием, что они попросят в США политического убежища. Это был бы мощный пропагандистский удар по Москве: газеты раструбили бы о том, как военнослужащие из СССР через океан бегут в Штаты. Но все четверо просили только об одном: поскорее доставить их на родину.

12 марта в газете «Известия» вышла публикация о спасенных советских парнях. 14-го они дали краткую пресс-конференцию на борту американского авианосца, а на следующий день в Сан-Франциско их встречали советские дипломаты. В СССР они вернулись 29 марта.

Москва торжественно отмечала прибытие героев. Их принимал министр обороны маршал Родион Малиновский. Всех четверых наградили орденами Красной Звезды. Позже Зиганшин служил в аварийно-спасательном дивизионе на Ленинградской военно-морской базе, Поплавский стал гидрографом, Федотов – китобоем, а Крючковский – судостроителем. Четыре парня показали всему миру, что безвыходных ситуаций не бывает и в любых условиях можно оставаться людьми с большой буквы.

Асхат Зиганшин, Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский, Иван Федотов