Открытие Грозного

№121 январь 2025

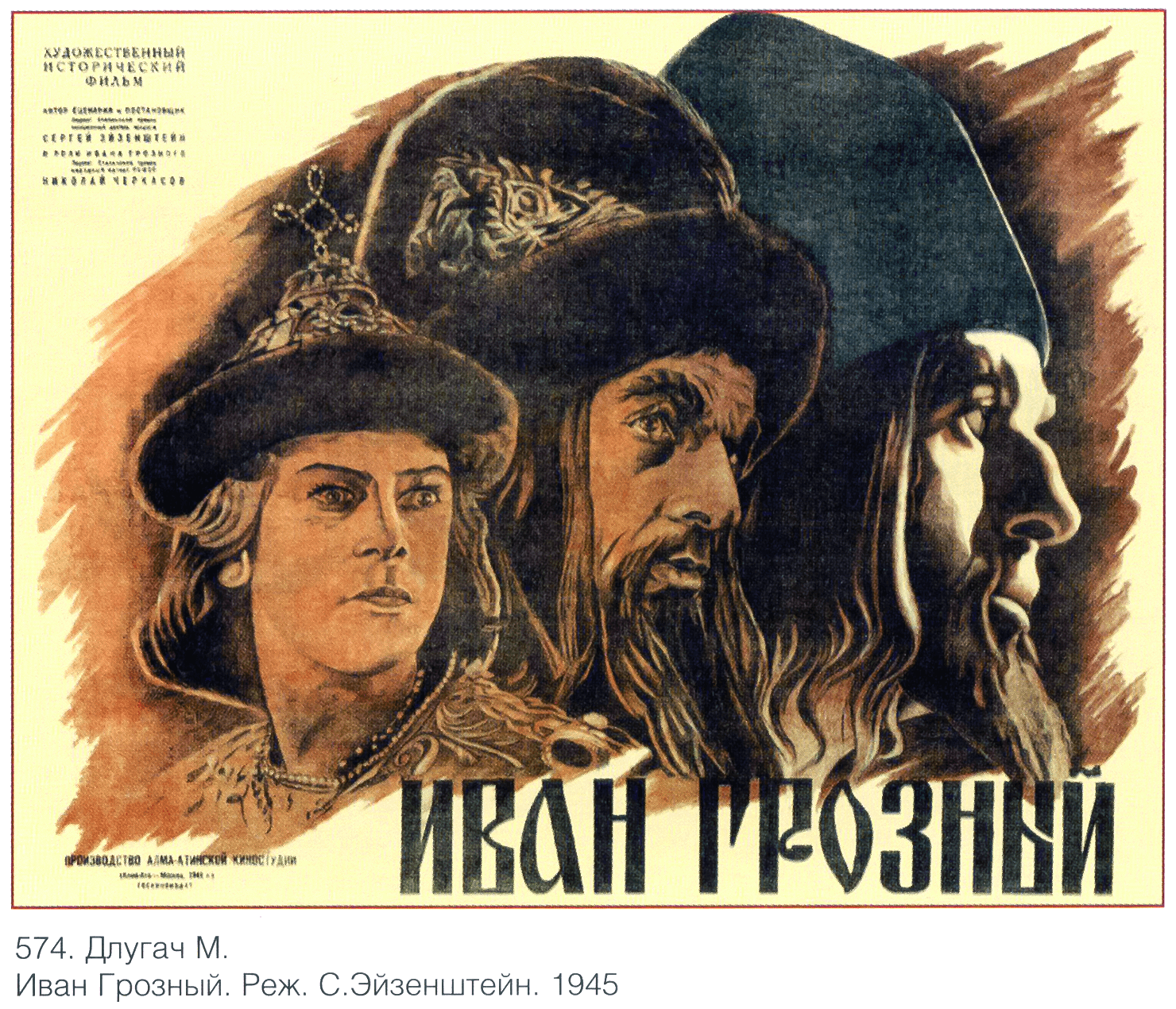

В январе 1945-го на экраны страны вышла первая серия фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Работая над картиной в самые тяжелые военные годы, режиссер создал настоящий шедевр

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук

Все началось в январе 1941-го, когда секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов пригласил к себе известного советского кинорежиссера, художественного руководителя «Мосфильма» Сергея Эйзенштейна для серьезного разговора.

Кремлевский заказ

К этому времени Эйзенштейн вынашивал сразу несколько идей относительно новых фильмов: он хотел снять картину о деле Бейлиса («отобразить последний предвоенный год царской России») или о Лоуренсе Аравийском («показать колониальную политику Англии во всей обнаженности и цинизме»). Если же первые два варианта не будут поддержаны, думал о съемках цветной ленты об Александре Пушкине. Однако Жданов предложил сосредоточиться на новой для режиссера теме – создать картину о царе Иване Грозном.

Было понятно, что заказ исходит от Иосифа Сталина, считавшего, что «хороший фильм стоит дивизии». Речь, по словам самого режиссера, шла об «исторической реабилитации этой крупнейшей фигуры», чей образ в литературе как «бессмысленно жестокого царя» был установлен его политическими противниками, и в первую очередь князем Андреем Курбским («историческим изменником, который стоял на службе у Польши», как назвал его Эйзенштейн в одной из своих лекций), а также «иностранными проходимцами», приезжавшими в то время Москву.

Отдельной темой фильма должна была стать борьба за исконно русские земли. Имелась в виду прежде всего Прибалтика. Незадолго до этого Литва, Латвия и Эстония вошли в состав СССР, и в Кремле полагали правильным показать процесс борьбы за эти территории в исторической перспективе. Грозный для подобной задачи подходил как никто другой. Иван Васильевич, по словам Эйзенштейна, «являлся первым вдохновителем такого большого, многонационального государства» и именно он «провозгласил себя царем всех русских земель, даже тех, которые временно находятся под властью других государств».

Режиссер понимал, что это будет не просто кино об истории. Фактически он получил важнейший государственный заказ. Поразмышляв две недели, Эйзенштейн отложил все свои замыслы и увлеченно погрузился в фактуру русского XVI века. Ему предложили воспользоваться помощью лучших сценаристов и писателей, но он сразу отказался. Считал, что фильм должен быть всецело авторским, и не собирался ни с кем делить ни работу сценариста, ни кресло режиссера. Как раз в те дни было принято решение о награждении Эйзенштейна Сталинской премией 1-й степени за кинополотно «Александр Невский» – и ему полностью доверили работу над картиной о первом русском царе.

Он приступил к изучению писем Грозного, документов эпохи. Особенно его заинтересовали царские послания Андрею Курбскому, в которых государь рассказывал о том, как в детские годы его угнетали бояре. Режиссер вспоминал: «Первым эпизодом, возникшим в воображении, – эпизодом, оказавшимся стилистически ключевым, – была сцена исповеди. Второй сценой – пролог: смерть Глинской». Идея пришла ему в голову в Большом театре, в золоченой ложе – и Эйзенштейн немедленно карандашом зарисовал набросок сцены на обратной стороне театрального билета. Получился «траурный облик» юного великого князя Ивана. Предсмертная материнская реплика, которая сложилась тогда в его воображении, войдет в фильм: «Сынок! Умираю! Бойся яда! Берегись бояр!..» Политическую канву картины режиссер определил так: «Твердое государство внутри – база твердого государства международного. Тогда надо кончать Ливонией, выходом к морю».

Он заходил в древние московские церкви, бывал в запасниках Исторического музея. Однажды попросил смотрителей оставить его на несколько часов одного в храме Василия Блаженного. В фонде Эйзенштейна в РГАЛИ сохранилось 156 фотографий старинной мебели, посуды и церковной утвари и 270 фотографий оружия. И конечно, режиссер читал труды историков. Иначе невозможно было погрузиться в эпоху. В основном они писали о Грозном критически – так повелось со времен Николая Карамзина. Эйзенштейн считал своим долгом сломать эту тенденцию, о чем заявил в статье, опубликованной в марте 1941 года: «Нам, прогрессивному авангарду человечества, близко все передовое и прогрессивное в истории человечества в целом, но наиболее дороги и близки нам те, кто на протяжении столетий трудился над созданием государства, которое мы ныне благоговейно именуем социалистической родиной».

Он уже видел, как снимать эту историческую эпопею: «По правдивости содержания хочется идти за летописью, фиксируя в фильме исторические черты дел Ивана IV. По форме же хочется следовать былине и песне, которые воссоздают характер живого Грозного…» Почти сразу он понял, что лента будет небывалой – и по стилю, и по размаху. Замысел помещался в три полновесные серии, не меньше. Первая часть – о становлении государя, о венчании на царство и взятии Казани. Вторая – об опричнине и боярском заговоре против царя. Третья – о победах в Ливонской войне. Эйзенштейн привык «думать рисунками» – и многие кадры будущей картины появились уже в его блокноте. Мелочей для него не существовало, он зарисовывал все, вплоть до орнамента посуды, которая должна была украшать царский стол.

«Иван Грозный». Киностудия «Мосфильм». Афиша. Худ. М.О. Длугач. 1945 год

Казань. Царь Иван в сумерках. Эскиз Сергея Эйзенштейна к фильму «Иван Грозный». 8 мая 1943 года

«Мы солдаты от искусства»

Весной 1941-го режиссер писал: «Мы предполагаем сдать этот фильм к двадцатипятилетию Советской власти», то есть к осени 1942-го. Но началась война. «Фронт не только там, на западе. Фронт – в каждом из нас. Мы солдаты от искусства. Едем занимать указанные позиции», – записал Эйзенштейн в поезде, когда в октябре 1941 года кинематографистов эвакуировали в Казахстан. Там ему и пришлось создавать фильм о царе Московском.

В феврале он послал почти готовый сценарий Жданову. Тот, будучи партийным руководителем блокадного Ленинграда, внимательно прочитал 200-страничный текст. И в ответном письме общую историческую концепцию сценария назвал верной. Жданова не устраивало одно – избыток «гамлетизма», метаний, душевных переживаний. Эйзенштейн заверил его, что в фильме эти мотивы не станут довлеющими. Но… думается, художник лукавил, защищая свой замысел. Ему виделся фильм, в котором будет с лихвой и политики, и психологии. Сводить образ Ивана к политической функции он не хотел. А еще Эйзенштейна попросили смягчить тему Англии, ставшей нашим союзником по антигитлеровской коалиции.

Съемки в Алма-Ате начались в феврале 1943 года, в павильонах и среди макетов Казанского кремля. Режиссеру не потребовались научные консультанты. Он действовал свободно. Поэтому Малюта Скуратов превратился в картине в выходца из гущи народной, а заодно – в основателя и вождя опричнины. Вымыслом были и сцены, где показана неразделенная любовь князя Курбского к царице. Неудивительно, что, когда Эйзенштейн послал свой сценарий в Академию наук, ни один из специалистов по XVI веку не отозвался. Критиковать лауреата Сталинской премии, добросовестно выполняющего задание партии, все-таки побаивались.

Чтобы царь получился живым, объемным, потребовалось выработать новый язык кино – на стыке разных искусств, с сильным влиянием живописи, музыки и театра. Повлияли на режиссера и церковные традиции, эстетика богослужений. Он считал, что только кино способно к такому синтезу, когда «кажущийся хаос несоизмеримости отдельных областей и измерений сопрягается в единое закономерное целое». Стиль «Грозного» не походил на картины, принесшие Эйзенштейну мировую славу, – ни на «Броненосец "Потемкин"», ни на «Александра Невского». Единомышленником, который сразу в полной мере оценил сложный замысел режиссера, стал для Эйзенштейна композитор Сергей Прокофьев.

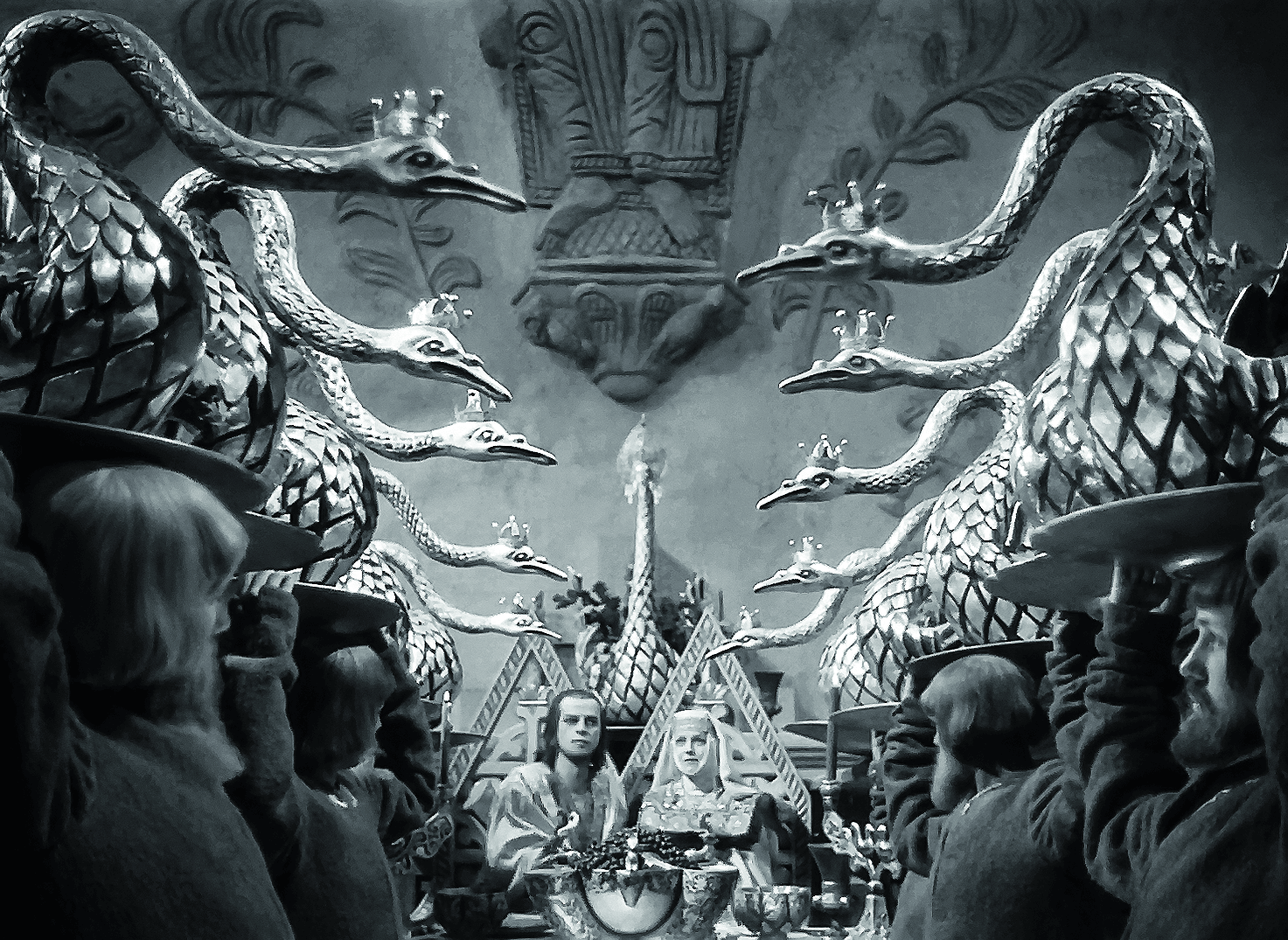

Кадр из фильма «Иван Грозный». Сцена свадебного пира. В роли Ивана IV – Николай Черкасов, в роли Анастасии Романовны – Людмила Целиковская

Кадр из фильма «Иван Грозный». Танец опричников

«Я скорее умру»

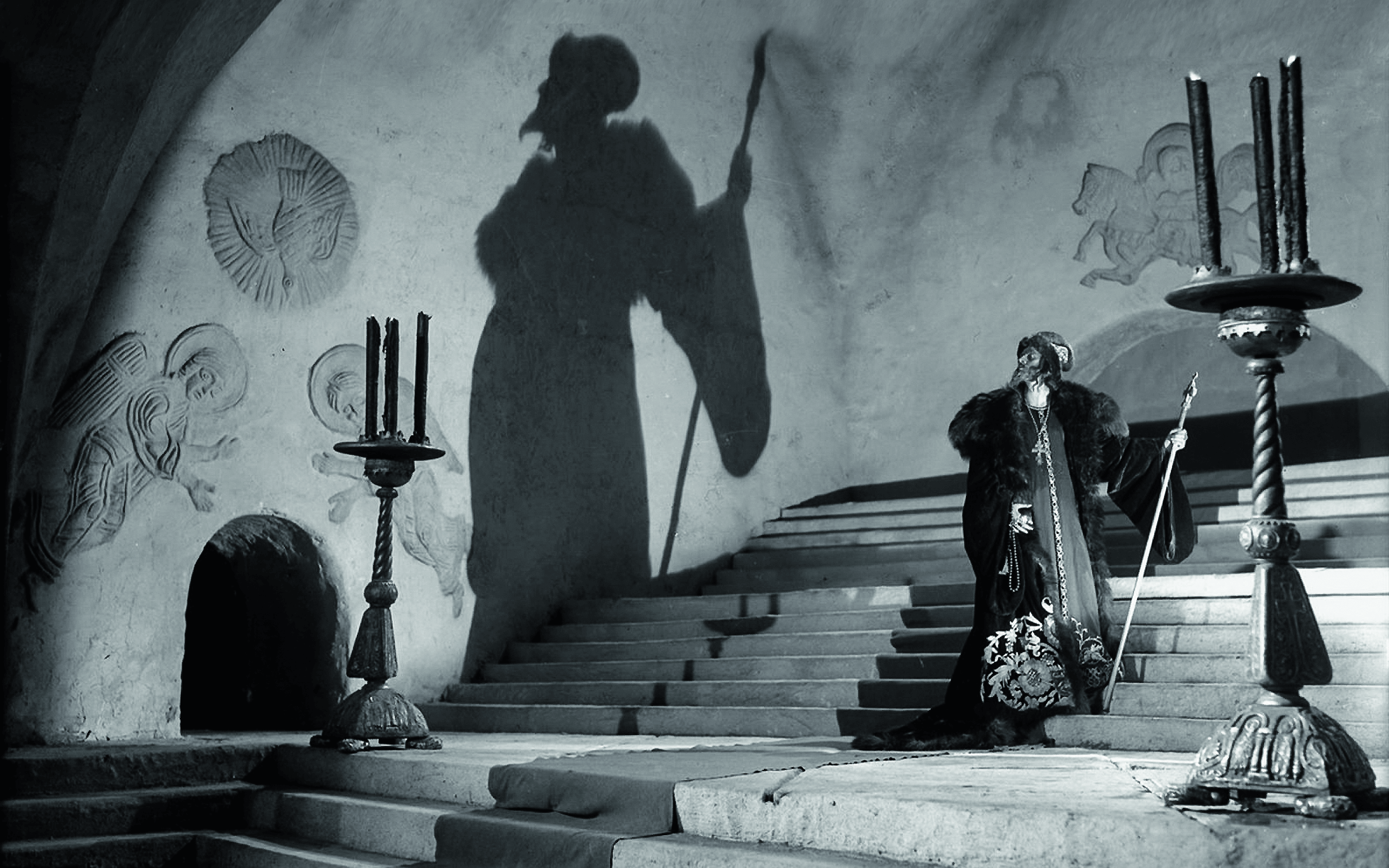

Глубже уходя в мир Ивана Грозного, Эйзенштейн уверился, что эта картина, быть может, его последний шанс перевернуть сложившиеся представления о звуковом кино – так же, как в 1920-е годы своим «Броненосцем» он изменил представления о «великом немом». Режиссер осознавал, что снимает свой главный фильм. Работал как никогда тщательно. Для него имело значение все: и музыка, и тени царского профиля на белых стенах, и перевоплощения Николая Черкасова, который показал Ивана и молодым воином, и постаревшим, ссутулившимся царем в монашеском одеянии.

Конечно, его воодушевляли предшественники. По ощущению трагизма эпохи ближе всех к замыслам Эйзенштейна были пушкинский «Борис Годунов» и одноименная опера Модеста Мусоргского. Несомненно и влияние Уильяма Шекспира, в первую очередь его исторических хроник. Образ Грозного в игуменском облачении стилистически определили картины итальянского живописца XVII века Алессандро Маньяско. Таков был круг вдохновителей режиссера.

Эйзенштейн не делал поблажек ни себе, ни актерам, ни декораторам, ни костюмерам. Съемочный период затянулся. Он переделывал эскизы кафтанов, выписывал из Москвы музейные реликвии. В военное время, в эвакуации снимать историческую эпопею было непросто. Не было в нужном количестве дорогущей золотой и серебряной парчи для облачения духовенства и бояр. Эйзенштейн затащил в съемочный павильон приехавшего в командировку в Алма-Ату наркома финансов Арсения Зверева и убедил его выделить из фондов, предназначенных на экспорт, несколько рулонов парчи. Ее везли из Красноярска в сопровождении вооруженной охраны. Павильонные съемки проходили ночью: днем электричество было необходимо для обеспечения работы оборонных предприятий. Помещения не отапливались даже в холода. Если присмотреться к некоторым эпизодам фильма, можно увидеть, что у актеров изо рта идет пар. С большим трудом директор фильма доставал для съемок настоящие царские яства. Их смачивали керосином, чтобы никто не покусился на редкую в военные годы снедь.

Министр кинематографии СССР Иван Большаков поторапливал киногруппу. В январе 1944-го режиссер написал отчаянное письмо лично Сталину, в котором пожаловался на «очень тяжелые бытовые условия даже ближайших моих сотрудников, вынужденных жить впроголодь без света и без топлива». Он утверждал: «Я скорее умру, чем позволю себе перейти на халтурную спешку в постановке такой темы, как "Иван Грозный"». К Эйзенштейну прислушались, министру пришлось ослабить хватку.

Кадр из фильма «Иван Грозный»

«Это фильм о человеке…»

Эйзенштейн, не отказываясь от задачи «реабилитации» Грозного, не стал упрощать образ. Первый титр картины гласил: «Это фильм о человеке…» Ключевое слово сказано. А человек сложен. Иван у него и величествен, и мнителен; и благороден, и лукав. Тем и интересен! «Пленила меня трагическая раздвоенность и вместе с тем – слитность в единстве» – эта дневниковая запись Эйзенштейна открывает многое. Таким режиссер увидел царя в его письмах, в церковной музыке, которую приписывают Грозному. Увидел не только в государственных делах, но и в покаянии. «…Насилие можно объяснить, можно узаконить, можно обосновать, но его нельзя оправдать, тут нужно искупление, если ты человек», – признавался Эйзенштейн. Трудно было совместить эти мотивы с политическим манифестом о великом государе. Герой получился объемный, а фильм – сложный, многослойный. Чтобы все сложилось в соответствии с задуманным, режиссер никого не допускал в свою кухню и боролся с актерской импровизацией, добиваясь, чтобы каждое слово, каждое движение и даже каждая тень на стене соответствовали сценарной партитуре.

По версии Михаила Ромма, которую потом подхватили многие киноведы, Эйзенштейн «в годы наитягчайшего расцвета культа личности Сталина позволил себе замахнуться на этот самый культ». Это хорошо вписывается в идеологию оттепели, но по существу – маловероятно. Судя по дневникам режиссера, по деталям его мучительной, многолетней работы над «Грозным», он никого не собирался разоблачать. Закономерно, что таких мотивов не разглядели в фильме ни Сталин, ни Жданов. Эйзенштейн просто показал историческую панораму так эмоционально и ярко, что она до сих пор вызывает самые разные, часто противоречивые ассоциации.

Быть может, наиболее запоминающийся эпизод картины – профиль царя на фоне длинной людской процессии. Народ пришел, чтобы просить Ивана вернуться в Москву из Александровской слободы. Дальше начнется мрачная полоса опричнины. Как трактовать этот эффектный кадр? Он глубже «злобы дня». Это фреска, которая открывает образ Грозного и его эпохи средствами черно-белого кино.

Кадр из фильма «Иван Грозный». В роли Малюты Скуратова – Михаил Жаров

Эйзенштейн не собирался никого разоблачать. Просто он исходил из того, что «насилие можно объяснить, можно узаконить, можно обосновать, но его нельзя оправдать, тут нужно искупление, если ты человек»

«Царь, похожий на Гамлета»

К началу 1945 года первая серия была готова. Январская премьера в лучшем кинотеатре страны «Ударник» прошла с размахом – с выставкой костюмов в фойе. Пресса признала фильм большой победой советского искусства. «Грозный» с успехом шел в дюжине стран, включая США и Великобританию. Пожалуй, точнее всех сказал о картине Чарли Чаплин: «Фильм Эйзенштейна "Иван Грозный", который я увидел после Второй мировой войны, представляется мне высшим достижением в жанре исторических фильмов. Эйзенштейн трактует историю поэтически, а это, на мой взгляд, превосходнейший метод ее трактовки». В январе 1946 года Эйзенштейн получил еще одну Сталинскую премию 1-й степени – на этот раз за «Грозного».

Но вторая серия, которую показали для избранной публики в Кремле в начале февраля 1946-го, вызвала резкое неприятие Сталина. По его мнению, царь был изображен недостаточно решительным, а опричники оказались похожи на куклуксклановцев… Сцена танца опричников, снятая Эйзенштейном в цвете, действительно была страшной и неизбежно порождала весьма неприятные для вождя ассоциации. В прокат вторую серию не пустили, а работу над третьей прервали. Режиссер тяжело заболел. Потом у него был долгий разговор со Сталиным (в беседе участвовали Жданов, Вячеслав Молотов и исполнитель роли царя Ивана народный артист СССР Николай Черкасов). «Царь у вас получился нерешительный, похожий на Гамлета», – с сожалением произнес Сталин. Впрочем, вождь сам косвенно признал: реальному, а не киношному Ивану Васильевичу и правда не хватало большевистской последовательности: «Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал… Нужно было быть еще решительнее».

В финале беседы «лучший друг кинематографистов» благословил Эйзенштейна на переработку двух серий: «Помогай вам Бог». Но помочь фильму и его режиссеру уже не мог никто. Он не вернулся на съемочную площадку – не было ни сил, ни здоровья.

Рискнем предположить, что этих неприятностей не случилось бы, если бы Большаков, вопреки воле Эйзенштейна, не устроил просмотр второй серии, когда третья еще не была готова. Фильм снимался по сценарию, который не вызывал неприятия ни у Сталина, ни у Жданова. Третья серия завершалась героической гибелью Малюты и выходом России к морю. А вторая – разоблачением боярского заговора. Не хватало военного апофеоза. Увидев в финале прорыв к Балтике, услышав фразу: «На морях стоим и стоять будем», Эйзенштейну простили бы и «гамлетовские» переживания царя, и зловещие краски во время танца опричников. Главное – восклицательный знак в концовке, не менее сильный, чем в первой серии. Но не случилось.

Эйзенштейн умер, всего на три недели пережив свое 50-летие. Хоронили режиссера, накрыв гроб черным бархатным платом, расшитым золотом. Это был реквизит из «Грозного».

Традиция совести

Литературовед Иосиф Юзовский так вспоминал свой разговор с Эйзенштейном, которого среди прочего обвиняли в том, что, показав царя Ивана вечно кающимся, он «протащил» в фильм «гамлетовскую традицию»

<…>

– Традиция тут есть, но только не гамлетиада.

Лицо Эйзенштейна стало чрезвычайно серьезным – он так и впился в меня.

– Вы считаете, что здесь дана какая-нибудь традиция?

– Мне кажется, я даже знаю какая. <…> Борис Годунов.

Эйзенштейн рассмеялся, затем перекрестился.

– Господи, неужели это видно? Какое счастье, какое счастье! Конечно, Борис Годунов: «Шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей душе…» Я не мог сделать такой картины без русской традиции, без великой русской традиции, традиции совести. Насилие можно объяснить, можно узаконить, можно обосновать, но его нельзя оправдать, тут нужно искупление, если ты человек. Уничтожение человека человеком – я окажу: да – но кто бы я ни был, мне тяжело, ибо человек превыше. Насилие не есть цель, и радость не в достижении цели, как у иных классов, эпох, государств… даже народов. Русский не будет знать пощады в своем справедливом гневе, но пролитая им кровь отзовется горечью в его сердце. Сказать иначе – значит унизить нацию, человека, великую идею социализма. Это, по-моему, самая волнующая традиция и народа, и нации, и литературы – от Пушкина до Толстого и Достоевского, дальше вплоть до Горького и, наконец, Шолохова. <…> Вот, стало быть, что, – мотив искупления, а не сомнения, не Гамлет – европейская традиция, а Борис Годунов – русская, великая русская традиция, традиция совести…

Сергей Эйзенштейн за монтажным столом. 1925 год

Что почитать?

Громов Е.С. Сталин. Власть и искусство. М., 1998

С.М. Эйзенштейн: pro et contra. СПб., 2017

Иван Грозный. Хроники Эйзенштейна. М., 2021

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук