Ленинградский летописец

№49 январь 2019

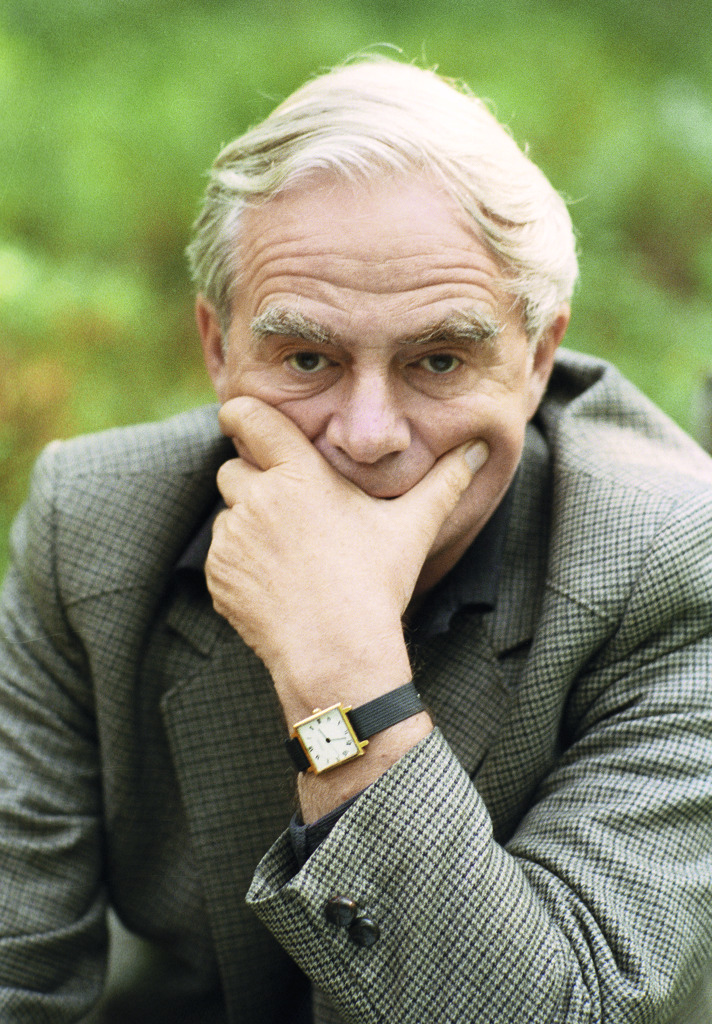

Даниил Гранин, известный писатель-фронтовик, всего лишь полтора года не дожил до своего векового юбилея. «Блокадная книга», написанная им в соавторстве с Алесем Адамовичем, имеет особое значение для сохранения исторической памяти о трагедии и подвиге Ленинграда

Фото: РИА Новости

В июле 1941 года молодой инженер и комсомольский лидер с Кировского завода вступил в формируемую дивизию народного ополчения. Чудом остался жив. Защищал Ленинград. 2 ноября 1942 года военный комиссар 2-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 42-й армии старший политрук Даниил Герман (такую фамилию он носил от рождения) был награжден орденом Красной Звезды.

Много лет спустя писатель вспоминал: «В этой войне для меня было два самых важных события. Первое – ленинградская блокада, второе – Сталинград. Блокада была как бы Сталинградом духа, а Сталинград был образцом блокадной стойкости. Я был из 900 дней примерно 600 на Ленинградском фронте, потом уехал в танковое училище. Ленинградский фронт с блокадой был связан не почтой, а трамваем».

Именно в годы войны юношеские литературные увлечения переплавились во что-то более важное. Он нашел дело всей своей жизни. Правда, фамилию пришлось поменять. К тому времени в Советском Союзе, и особенно в Ленинграде, уже был известен другой Герман – Юрий, писатель и военкор Великой Отечественной. Начинающий автор не захотел быть вторым Германом, уж лучше – первым Граниным. А Герман стал одним из его литературных учителей.

Собственное мнение

Тогда о писательстве мечтали многие, но Гранин сразу оказался востребованным. Уже в 1954 году, незадолго до выхода в свет его первого романа «Искатели», сам Александр Фадеев предложил включить молодого Гранина в правление Союза советских писателей. Он мог стать преуспевающим литературным начальником, вершителем судеб.

Гранин даже был «выездным», в том числе в капиталистические страны. В одном из интервью он рассказывал: «Я помню, как впервые оказался с товарищами за границей году в 1956-м. Мы шли по Парижу, в широких штанах, в пиджаках с огромными плечами, в кепках. Шли с чувством превосходства». Вполне объяснимое чувство: мало кому удается уцелеть в великой войне, а потом еще воплотить юношескую мечту о творчестве.

Даниил Гранин (справа) с Захаром Коминаровым, будущим героем его очерка «Мои командиры». 1942 год

Славу ему принесли книги о молодых инженерах, изобретателях, которые были одновременно и физиками, и лириками. Это были живые, а не мраморные герои. Они ошибались, предавали свои идеалы и своих учителей, раскаивались, все бросали, делали карьеру и совершали открытия, влюблялись и расставались. Но главное – шли «на грозу», шли к своей цели. К научно-техническим вершинам тогда относились трепетно, а Гранин писал о неоперившихся гениях и уже убежденных карьеристах не только со знанием дела, но и с пониманием законов остросюжетного жанра.

Неожиданным скандалом обернулась публикация в августе 1956-го гранинского рассказа с красноречивым названием «Собственное мнение». Молодой ученый сделал изобретение, которое обещает стране колоссальную экономию горючего. Но при этом теряет смысл признанная классической работа маститого академика, и потому «бюрократы от науки» не дают ход изобретению. Гранин цепко уловил скрытую механику карьеризма, страхи и комплексы столоначальников. «Молчание – самая удобная форма лжи. Оно умеет ладить с совестью, оно оставляет лукавое право хранить собственное мнение и, возможно, когда-то сказать его. Только не сейчас», – рассуждал писатель. Оказалось, что критиковать начальство даже после ХХ съезда партии не рекомендуется. Вскоре в ЦК поступила записка «О серьезных идеологических недостатках в современной советской литературе», в которой автора рассказа журили и «прорабатывали». Впрочем, преувеличивать масштабы этой кампании не стоит. Литературная судьба Гранина чаще вызывала зависть коллег, чем сочувствие, а его писательская стратегия оставалась неизменной: не лезть на рожон, но от собственного мнения не отказываться.

Писатель-лауреат

Было у Гранина мудрое правило: «Самую важную информацию мы получаем из того, что нам недоговаривают». В то время выходило немало добротных производственных романов. Во многих из них героями были молодые ученые. Жанр поставили на поток – и его разъедали штампы. Но Гранину удавалось писать конфликтно, с неожиданными поворотами, с подтекстом. Например, при всем оптимизме финала романа «Иду на грозу» (1962) подлец и убийца Агатов там так и остался безнаказанным. Редчайший случай для советской литературы!

Код времени писатель сформулировал в реплике одного из героев того же романа: «Гении устарели. Гении в науке – все равно что парусники во флоте. Романтика прошлого! Сейчас навалятся скопом и решают любую проблему. Коллективное творчество, вот тебе и есть гений! Мой шеф – почти гений, а что он без нас – единица. Пусть я ноль. Я согласен. По сравнению с ним я ноль. Но я тот ноль, который делает единицу десяткой». Этот задиристый девиз соответствовал духу середины ХХ века. Вера в науку, вера в коллективизм. Казалось, еще один рывок – и человек подчинит своему разуму все, вплоть до земного притяжения.

Успех гранинских книг подкрепили удачные и популярные экранизации. Писатель не только вживался в своих героев, но и, как инженер по специальности, старался изучать сферы их деятельности, вникать в научные споры.

О своем городе Гранин рассказал в книге «Ленинградский каталог», которую почему-то редко переиздают. По духу она напоминает «Разбитую жизнь, или Волшебный рог Оберона» Валентина Катаева, только там речь идет об Одессе начала ХХ века, а у Гранина – о предвоенном Ленинграде. Это альбом воспоминаний, зарисовки повседневности, в которой керосиновые лампы, пресс-папье, сахарные щипцы, парусиновые туфли, значки «Ворошиловский стрелок»… Во что играли тогдашние школьники, что читали. Запечатленная память о мирной жизни, которую перечеркнула блокада.

К концу 1960-х Гранин «достиг высоких степеней» и даже стал первым секретарем Ленинградского отделения Союза писателей. Правда, ненадолго. Многие его собратья по перу от государственных хлопот растеряли себя. Стало не до творчества. А Гранин не утонул в общественной деятельности, каждый год начинал новую книгу и кабинетной работой не увлекался. В 1978 году он получил Государственную премию СССР за повесть «Клавдия Вилор», в которой, продолжая традиции «Оптимистической трагедии», показал женщину-комиссара, только не в Гражданскую, а в Великую Отечественную войну. В тот момент он уже работал над главной своей книгой – «Блокадной».

«Блокадная книга»

Инициатором этого начинания был не Гранин, а его неожиданный соавтор – белорусский писатель Алесь Адамович, уже издавший хронику хатынской трагедии «Я из огненной деревни». Гранин одним из первых отозвался на эту «книгу-память» доброжелательной рецензией в «Новом мире». Однако предложение Адамовича о совместной работе над хроникой блокады он принял не сразу. Колебался. Тема не просто горестная, но и лично слишком близкая. К тому же Гранин понимал, что легкой судьбы у такой книги не будет. Но Адамович уговорил его взять хотя бы одно интервью у блокадницы.

Ничего особенного в том первом монологе не было. Девушке исполнилось 18 лет, она жила в Ленинграде, жениха взяли в армию, и она пробиралась к нему через патрули, носила сухари, варенье, какие-то домашние вещи вроде шарфа и рукавиц. Чтобы увидеть любимого, шла пешком 16 км. Обыкновенная история. Но Гранин увидел в ней зерно жизненной правды… и втянулся в работу.

Авторы стали собирать книгу свидетельств о блокаде. Разговоры складывались непросто, многие поначалу отказывались от интервью: не хотели воскрешать в памяти те черные голодные времена. Но в конце концов побеждала потребность выговориться, и завязывались долгие беседы – со слезами, с валидолом…

Гранин вспоминал: «Мы ходили из дома в дом, из квартиры в квартиру, выслушивали, записывали на магнитофон рассказы. Сперва мы ходили вместе, потом разделились, чтобы охватить больше людей. Почему нам было нужно больше людей? Да потому, что, оказалось, у каждого есть свой рассказ. У каждого оказалась своя трагедия, своя драма, своя история, свои смерти. Люди и голодали по-разному, и умирали по-разному…» Так писатели набрали несколько сотен рассказов. Получилось настоящее документальное исследование на основе множества воспоминаний и интервью.

Правда, одна важная беседа в книгу не попала. Гранину стоило немалых трудов добиться аудиенции у председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина, но без него «Блокадная книга» не вырисовывалась. «Главный инженер Советского Союза» не афишировал свою деятельность военного времени. Во-первых, сказывался замкнутый характер Косыгина, во-вторых, он не хотел вызывать ревность генерального секретаря ЦК КПСС, любившего вспоминать факты своей фронтовой биографии. И все-таки премьер уделил Гранину несколько часов, обстоятельно рассказал о своей работе на Дороге жизни и в блокадном городе, но опубликовать эти монологи не удалось. Цензура перестаралась…

Препятствовало публикации «Блокадной книги» партийное руководство Ленинграда. Григорий Романов – полноправный «хозяин города» в те годы – был одним из немногих бывших фронтовиков-окопников в составе Политбюро, но к любым отклонениям от идеологических догм относился без понимания, да и лично к Гранину не питал симпатий. И все-таки книга вышла – сначала в «Новом мире», потом в издательстве «Советский писатель», в 1979 году. Не заставило себя долго ждать и повторное издание.

Страшная правда

Книга открывается вполне традиционным для советской эпохи зачином: «900 дней противостоял Ленинград вражеской осаде, и каждый из этих дней был отмечен высокой боевой и трудовой доблестью ленинградцев. Никакие лишения и страдания блокадного времени не поколебали их верности социалистической Родине».

В прологе лаконично была изложена история блокады – без сенсаций. А потом шла страшная правда. О квартирах с разбитыми окнами, практически без мебели, которая была распилена на дрова, с обглоданными обоями, а главное – о вымирании огромного города. Читать такое было страшно, рассказывать об этом – еще сложнее. «Съели всех кошек, съели всех собак, какие были. Умирали сначала мужчины, потому что мужчины мускулистые и у них мало жира. У женщин, маленьких даже, жировой подкладки больше. Но и женщины тоже умирали, хотя они все-таки были более стойкими. Люди превращались в каких-то, знаете ли, стариков, потому что уничтожался жировой слой и, значит, все мышцы были видны и сосуды тоже. И все такие дряблые-дряблые были». И это – не писательские видения, а рассказ блокадницы, одной из многих очевидцев, женщины-врача.

«Блокадную книгу» не критиковали в печати, но цензура пыталась причесать ее самым частым гребнем. Речь не шла об «антисоветчине», но от писателей требовали «политически грамотных» акцентов. Побольше – о руководящей и направляющей роли партии, поменьше – о просчетах военного и политического руководства. Недопустима была и критика (даже косвенная!) Андрея Жданова, тогда первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), к которому Гранин относился без пиетета. Непроходными оказались и самые отталкивающие натуралистические подробности: нельзя было писать ни о случаях людоедства, ни о жестокой преступности блокадных времен. Соавторов пытались упрекать в «разрушении образа героической ленинградской эпопеи». Но это – в кулуарах. Рецензии, вышедшие в прессе, звучали благожелательно. Только ленинградские газеты – стараниями Романова – молчали.

Книга Гранина и Адамовича очищала восприятие блокады от многолетних стереотипов и переводила историю в личное измерение. Как удавалось выжить в нечеловеческих условиях? Да еще и работать, да еще и помогать друг другу… А для Гранина это была прежде всего книга о голоде. «Я не блокадник, я только чувствовал и наблюдал, потому что это было рядом с нами. Мы сидели в окопах, мы были в армии, где пухли от голода, болели дистрофией, но это несравнимо с тем, что творилось в городе, где люди вынуждены были заниматься даже людоедством. Да, голод может довести человека до безумия, до безумия абсолютного. Это невозможно понять до конца. <…> Голод понять нельзя, привыкнуть к нему нельзя, смириться с ним нельзя. Это что-то невероятное, невероятное… Ко всему можно привыкнуть – к обстрелу, к бомбежке, к лагерной жизни и так далее, но к голоду привыкнуть нельзя», – говорил писатель позже в одном из интервью.

Несмотря на вынужденные правки, книга отличалась от всего, что было к тому времени написано о блокаде. В первую очередь это был пласт воспоминаний, собрание свидетельств с минимумом авторских комментариев и оценок. Такой книги ждали.

Владимир Путин и Даниил Гранин во время вручения писателю Государственной премии Российской Федерации. 3 июня 2017 года

Прощать и помнить

В предперестроечные годы успехом у читателей пользовался гранинский роман «Картина», в котором действовал молодой энергичный партийный лидер. А в перестройку Гранину удалось громко напомнить о себе книгой о Николае Тимофееве-Ресовском. Документальный роман «Зубр», посвященный судьбе этого выдающегося ученого-генетика, стал сенсацией 1987 года. Тимофеев-Ресовский для Гранина – мастодонт, аристократ духа, почти сверхчеловек, которому пришлось работать и на Сталина, и на Третий рейх, а потом – приноравливаться к послевоенным нравам советской науки.

Яркая фигура не вписывалась в серо-бюрократический интерьер, а автор явно симпатизировал сильной личности, а не системе, которая вовсе не представляется «самой прогрессивной» на свете. Для 1987 года это выглядело смело. О советских реалиях Гранин в ту пору писал едко – и аудитория воспринимала это на ура. В 1990-е едкость приелась, и прежде всего самому писателю. Он избрал нового героя – вполне ленинградского. На этот раз – не из ученых. Петра Великого! К нему Гранин относился с благоговением – за прорыв на Запад, за титаническое трудолюбие, за масштаб личности.

«Мы устали от обличений, от своей бессильной злости. Злость хороша как приправа; все это жулье, что обворовывало и обманывало нас в последнее время, – оно еще отравляло нас ненавистью, не хотелось больше слушать о них. Нас больше влекло прошлое, когда Россия мужала, поднималась как на дрожжах…» – так объяснял писатель свой интерес к фигуре первого российского императора.

Эта книга вышла в начале XXI века, когда полтавского триумфатора чаще разоблачали, чем воспевали. Но Гранин – петербуржец и западник – неукоснительно и преданно держал сторону Петра. А тем, кто напоминал о жертвах строительства Северной столицы, он отвечал: «При строительстве Версаля погибло 16 тыс. человек. Немало по тем временам!»

Гранин стал одним из главных долгожителей среди русских литераторов. Забвение ему не грозило: уже в новом столетии регулярно выходили его новые книги, и не только мемуарные. На весь мир прозвучало гранинское выступление в бундестаге в 2014 году, в день 70-летия полного снятия блокады Ленинграда. Он напомнил немцам о той осаде. Говорил убежденно, с напором: «Надо уметь прощать, но надо уметь и помнить. Вспоминать про годы войны тяжело, любая война – это кровь и грязь. Но память о погибших миллионах, десятках миллионов наших солдат необходима». В Германии он встретился со своим ровесником – бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Шмидтом, который воевал под Ленинградом, только под другими знаменами – гитлеровскими. Через столько лет после войны они разговаривали как друзья, Шмидт даже написал предисловие к немецкому изданию гранинской книги «Мой лейтенант».

Последнюю его награду – Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности – президент России Владимир Путин вручил почетному петербуржцу Даниилу Гранину лично. Это было всего за месяц до кончины писателя. Петербург прощался с автором «Блокадной книги», а в типографии готовились к выходу новые издания его повестей и романов. И старых, и новых.

Арсений Замостьянов