Признания партийных бонз

№34 октябрь 2017

Из всех загадок, которые ставили перед современниками и продолжают ставить перед нами Московские открытые процессы 1936–1938 годов, пожалуй, самая главная и трудная для понимания – признательные показания бывших высокопоставленных коммунистов. Действительно, почему они во всем признались и покаялись?*

Затертые изображения Николая Бухарина, Алексея Рыкова и Льва Каменева на фотографии 1925 года (похороны Михаила Фрунзе)

С позиций сегодняшнего дня конструкция суда, держащаяся только на признаниях (а по сути – самооговорах) обвиняемых, представляется весьма шаткой. Тем не менее организаторы Московских процессов 1936–1938 годов, ставших символами эпохи Большого террора, были в ней абсолютно уверены. Откуда бралась такая уверенность? Какими методами были добыты эти «признания»?

«Почему они признаются?»

Многим тогда казалось невероятным, что известные большевики, партийные и государственные деятели, соратники и друзья Владимира Ленина, участники революции и Гражданской войны (а среди них были Григорий Зиновьев, Лев Каменев, Карл Радек, Алексей Рыков, Николай Бухарин) соглашались со всеми предъявленными им обвинениями и публично признавались в «совершении тягчайших преступлений против социалистической родины».

Один из современников тех показательных процессов удивлялся: «Почему они признаются? Ведь много вещей есть недоказуемых, при которых не присутствовал никто третий или присутствовало лицо от иностранной державы, а это могила. Зачем же сознаваться и в этом?» Другой справедливо замечал, что «не так легко довести людей до такого состояния, чтобы они потеряли совершенно волю и повторяли как попугаи то, что их заставляют говорить».

Все это порождало предположения, что подсудимые выступали чуть ли не под гипнозом: «…иначе невозможно объяснить, как такой человек, как Бухарин, согласится принять на себя эти обвинения». Также выдвигались догадки, что в зале суда сидели двойники или загримированные актеры, что признания были добыты с применением химических препаратов, подавлявших волю, наконец, что в поведении подследственных было нечто специфически русское вроде привычки к самобичеванию и самопожертвованию («достоевщина», как тогда говорили).

Были и те, кто пытался найти менее фантастические и мистические объяснения. Так, секретарь посольства Афганистана Юнус-Хан осторожно предполагал, что люди, представшие на таких судах, доведены были «до слабости, до изнеможения бесконечными допросами и, кто знает, может, и другими какими-либо методами».

В 1941 году за границей вышла книга Артура Кёстлера «Слепящая тьма», автор которой также попытался разгадать тайну признательных показаний на Московских процессах. Он пришел к убеждению, что старые большевики выходили на открытые процессы из чувства долга перед партией и даже на суде служили делу революции. Стоит подчеркнуть, что, по мнению самого Кёстлера, с большой долей вероятности так справедливо было бы говорить только в отношении некоторых обвиняемых. Тем не менее эта версия на протяжении многих лет являлась практически единственной.

Ходатайства о помиловании

Между тем новый взгляд на природу этих признаний мог бы дать такой долго остававшийся без внимания исследователей источник, как ходатайства о помиловании осужденных на Московских процессах 1936–1938 годов.

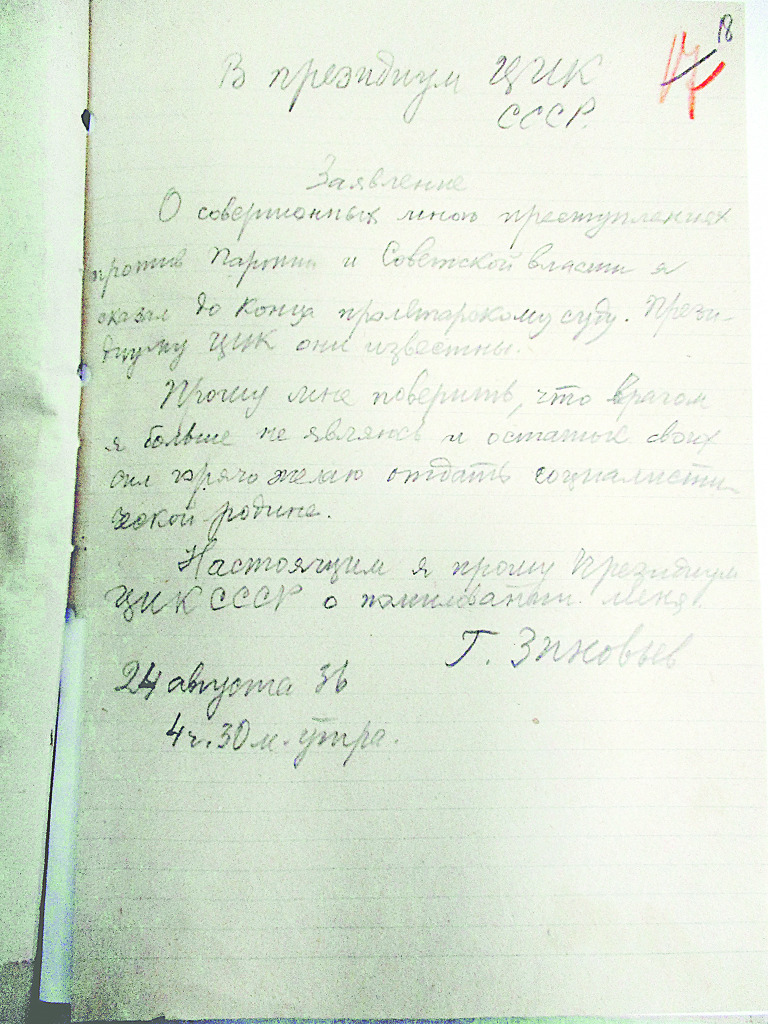

Ходатайства о помиловании Л.Б. Каменева и Г.Е. Зиновьева. 24 августа 1936 года. Подлинник. РГАСПИ (Фото: Наталья Львова)

Дело в том, что выбранная руководством страны форма показательного и гласного судебного процесса требовала пусть и видимого, но все-таки соблюдения уголовно-процессуальных норм, установленных советским законодательством. Поэтому накануне первого Московского процесса, 14 августа 1936 года, вышло постановление Президиума ЦИК СССР, согласно которому дело «троцкистско-зиновьевского террористического центра» должно было слушаться Военной коллегией Верховного суда (ВКВС) СССР с соблюдением всех правил, прописанных в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) РСФСР, а не в соответствии с постановлением Президиума ЦИК от 1 декабря 1934 года (принятое сразу же после убийства первого секретаря Ленинградского обкома партии Сергея Кирова, оно, в частности, устанавливало порядок рассмотрения дел о террористических актах при закрытых дверях и приведение в таких случаях смертных приговоров в исполнение немедленно после их вынесения). Решения, подобные тому, что было принято в августе 1936-го, действовали и в отношении двух других Московских открытых процессов.

В соответствии же с нормами УПК после оглашения приговора осужденный имел право подать в Президиум ЦИК СССР (с 1938 года – уже в Президиум Верховного Совета) ходатайство о помиловании. Все, кроме приговоренных к высшей мере наказания (ВМН) Эдуарда Гольцмана в 1936-м и Аркадия Розенгольца в 1938 году, а также приговоренного к тюремному заключению в 1938-м Сергея Бессонова, написали ходатайства. Некоторые (Николай Бухарин, Алексей Рыков, Владимир Иванов, Вениамин Максимов-Диковский) подали по два прошения: одно они написали сразу же, в зале суда, другое – во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке. Президиум Верховного Совета отклонил все эти ходатайства, и приговоры были приведены в исполнение.

Прошения осужденных на Московских процессах являются уникальным источником для исследователей. Эти документы были написаны людьми, находившимися между жизнью и смертью, в состоянии сильнейшего психологического и эмоционального напряжения, написаны спонтанно, под влиянием только что прошедших судебных заседаний. У приговоренных не было ни душевных сил, ни времени на то, чтобы осмыслить произошедшее и продумать каждое свое слово. Эти прошения – свидетельства о последних минутах жизни. Они отличаются от ходатайств, к примеру, времен оттепели тем, что их авторы ждали не столько соблюдения прав, сколько милости и пощады.

«Я полностью раскаялся»

Большинство ходатайств 1936–1938 годов похожи друг на друга по содержанию, порядку изложения материала и стилю. Как правило, они лаконичны, не отражают личных переживаний и спектра настроений их авторов. Интонации практически не улавливаются. Затронутые в прошениях темы идентичны, некоторые фразы повторяются почти дословно. В ходатайствах нет бессистемности в изложении материала и сбивчивости, чего можно было бы ожидать, зная об обстоятельствах их создания. Обозначим схематично темы этих прошений, их содержание и последовательность.

-

Факт свершившегося (например, «13 марта с. г. ВКВС приговорила меня к расстрелу»; «ВКВС я приговорен к ВМН – расстрелу»).

-

Признание вины («вина моя тяжела [или велика, безмерна. – Ж. А.], я это признаю»; «я совершил тягчайшие [самые страшные, чудовищные. – Ж. А.] преступления»).

-

Заверения в полном раскаянии, осознании своего «греха» и в предоставлении суду всех показаний по предъявленным обвинениям («я полностью раскаялся [или глубоко осознал, разоружился, признался. – Ж. А.]»; «от суда и органов охраны государственной безопасности ничего не утаил»; «я дал следствию и суду самые подробные правдивые [честные, чистосердечные, исчерпывающие. – Ж. А.] показания»).

-

Просьба о сохранении жизни для возможности искупления вины и доказательства своей благонадежности («прошу даровать мне жизнь [или помиловать, пощадить. – Ж. А.]»), чтобы хоть немного загладить [искупить трудом. – Ж. А.] свою вину перед народом [советской родиной. – Ж. А.]»).

В ходатайствах 1936 года просьба о помиловании нередко выражалась через «историческую рефлексию» (напоминание о прошлом). Так, один из видных политических деятелей, герой Гражданской войны Иван Смирнов, приговоренный к высшей мере наказания на первом Московском процессе, напоминал Президиуму ЦИК СССР о своем происхождении («из семьи рабочих низов»), участии в революционном движении и о том, что он много лет провел в царских тюрьмах и ссылке. Прося о сохранении ему жизни, Смирнов писал: «Я много раз видел смерть в глаза, но это бывало тогда, когда я бился за свой родной класс и свою партию, и не испытывал я страха смерти тогда. Сейчас надо мной занесен меч пролетарского правосудия – и ужасно умирать от руки своего же государства». Подобное напоминание встречается и в ходатайстве другого участника Гражданской войны – Ефима Дрейцера (он также проходил по делу «антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра»): «Ведь было время, когда я был полезным членом Советской страны. Было время, когда меня даже отличали (награждали на фронтах двумя орденами Красного Знамени). Я сейчас не враг и не всегда им был». В ходатайствах 1937 и 1938 годов таких попыток рефлексии уже нет.

Лишь некоторые прошения (Ивана Смирнова, Вагаршака Тер-Ваганяна, Николая Бухарина и Дмитрия Плетнева) отличаются от остальных по порядку изложения материала и стилю. Они напоминают скорее письма, нежели официальные документы, в них нашли отражение темперамент и эмоциональное состояние их авторов.

Николай Бухарин и Алексей Рыков под конвоем следуют в зал суда в Доме союзов. 1938 год

Были и совсем лаконичные ходатайства (Льва Каменева, Сергея Мрачковского, Бориса Норкина, Алексея Рыкова, Генриха Ягоды, Павла Буланова, Петра Крючкова). Например, в первом ходатайстве Рыкова, написанном им в зале суда сразу же после оглашения приговора, всего две строки: «Приговором ВКВС я приговорен 13 сего марта к расстрелу. Прошу о помиловании» (второе ходатайство, написанное им уже в камере, более развернутое). Коротким оказалось и прошение Каменева, оно состоит из одного только предложения: «Глубоко раскаиваюсь в тягчайших моих преступлениях перед пролетарской революцией, прошу, если Президиум не найдет это противоречащим будущему дела социализма, дела Ленина и Сталина, сохранить мне жизнь». Подобные ходатайства, едва ли не более других говорящие, на наш взгляд, о подавленности и чувстве обреченности их составителей, также надо иметь в виду при изучении вопроса о признательных показаниях на Московских процессах.

«Это было бы для меня большим облегчением»

Как видим, большинство ходатайств были написаны однотипно и не формируют образа адресанта. Какую же тогда цель преследовали эти документы? Являлись ли они формальным соблюдением «правил игры», то есть норм судопроизводства, с заранее известным финалом? Как рассматривали ходатайства сами их авторы?

Изучение доступных нам документов показывает, что следователи на протяжении следствия и в ходе процесса использовали целый арсенал средств давления, меняющихся от одного подсудимого к другому. Наряду с физическими методами воздействия, которые, судя по всему, все-таки нечасто применялись по отношению к обвиняемым на Московских процессах, большую роль играли психологические приемы. Одним из них стало убеждение подсудимого в том, что показательный процесс позволит ему полностью «разоружиться» и только тогда начать новую жизнь. Этот прием обвиняемые транслировали в своих письмах из тюрем к руководителям страны и родственникам. Так, Григорий Зиновьев писал: «Если бы я имел возможность всенародно покаяться, это было бы для меня большим облегчением…»

Между организаторами процессов и некоторыми подсудимыми было заключено своего рода соглашение: «правильное» поведение на процессе якобы гарантировало сохранение жизни им или их родственникам. Именно поэтому основной темой ходатайств стала тема признания своей вины и полного раскаяния в ходе следствия и в зале суда. Прошения писались как напоминание о выполненном предварительном условии.

При этом если у приговоренных на первом Московском процессе еще не было понимания позиции руководства страны в отношении их дальнейшей судьбы, то подсудимые на последующих процессах знали печальную участь своих предшественников. Тем не менее и они писали ходатайства. Немаловажную роль здесь сыграл тот факт, что четырем подсудимым на втором процессе, и в частности Карлу Радеку и Григорию Сокольникову, была дарована жизнь (их приговорили к длительному сроку тюремного заключения). Возможно, организаторы процессов рассматривали данные «помилования» как ловушку для других обвиняемых.

В пользу этих выводов говорят и реабилитационные материалы 1950-х годов. «Перед судом подготовка арестованных шла по двум направлениям. С одной стороны, путем разных обещаний (как правило – сохранения жизни) уговаривали твердо стоять на определенных показаниях. С другой стороны – заранее формулировать ответы арестованных, и последние опять-таки репетировали их», – отмечается в справке председателя КГБ при Совете министров СССР Ивана Серова о процессе по делу «антисоветского правотроцкистского блока» от 7 июля 1956 года.

Михаил Фриновский, бывший заместитель наркома внутренних дел Николая Ежова, позднее, когда сам оказался под арестом, свидетельствовал: «Долго говорил он [Ежов. – Ж. А.] с Ягодой, и разговор этот касался главным образом убеждения Ягоды в том, что его не расстреляют. Ежов несколько раз беседовал с Бухариным и Рыковым и тоже в порядке их успокоения заверял, что их ни в коем случае не расстреляют. Раз Ежов беседовал с Булановым… говорил: "Держись хорошо на процессе – буду просить, чтобы тебя не расстреливали"».

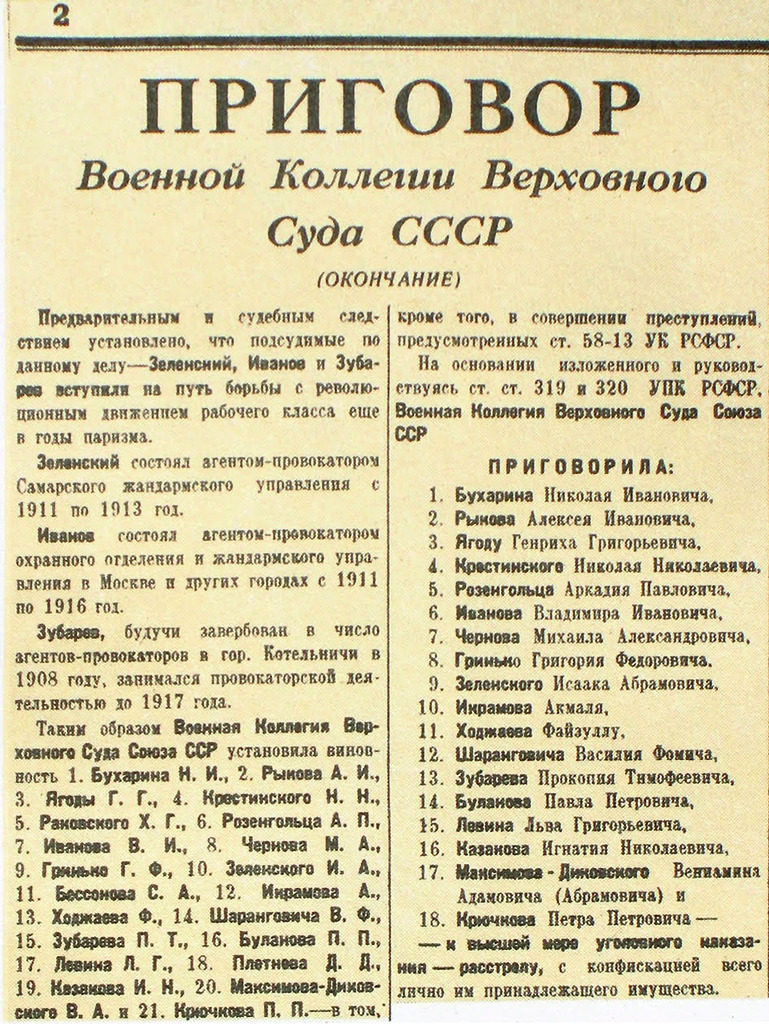

Приговор по делу «антисоветского правотроцкистского блока». Газета «Правда» № 72 (7397) от 14 марта 1938 года

В одном из тюремных заявлений доктор медицины, профессор Дмитрий Плетнев, выступавший обвиняемым на третьем Московском процессе, писал о предложении ему следователями «альтернативы»: «…или при моем упрямстве пожизненное заключение в тюрьме и смерть в ней, или при "сознании"… через 2–3 месяца после суда полное освобождение и научная работа – одним словом, "повторение судьбы Рамзина" [инженер-тепломеханик Леонид Рамзин 7 декабря 1930 года на процессе по делу о «вредительстве в промышленности» (дело «Промпартии») был приговорен к расстрелу, но потом по постановлению ВЦИК приговор заменили на 10 лет тюремного заключения; Рамзин работал в Особом конструкторском бюро ОГПУ – НКВД, в 1936-м был амнистирован, спустя годы награжден орденом Ленина за научную деятельность. – Ж. А.]. Это же косвенно было подтверждено Ежовым. Результат известен. Я настолько доверял органам правительства, что мне и в голову не могла прийти мысль о лжи и шантаже со стороны кого-нибудь, тем более члена Политбюро…» Плетнев был осужден на 25 лет тюремного заключения, в сентябре 1941 года расстрелян при приближении гитлеровских войск в Медведевском лесу под Орлом в числе других политзаключенных.

Таким образом, очевидно, что по крайней мере некоторым подследственным обещали сохранить жизнь в обмен на признание. Их уверяли, что смертный приговор тоже будет частью сценария, за которой в этот раз и именно в отношении этого человека непременно последует помилование. Потому приговоренные и хватались за ходатайства как за последний шанс напомнить о выполненном ими предварительном условии.

Подсудимые ждали от руководства страны не справедливости, а милости. Это был последний крик затравленных людей, пытающихся доказать, что все требования, предъявленные им, выполнены.

Жанна Артамонова, кандидат исторических наук

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 16-01-00243.

ЧТО ПОЧИТАТЬ ?

Реабилитация. Политические процессы 30–50-х годов / Под общ. ред. А.Н. Яковлева. М., 1991

Процесс Бухарина. 1938. Документы. М., 2013

Ходатайство о помиловании Н.И. Бухарина

14 марта 1938 г.

В Президиум Верховного Совета СССР

приговоренного к расстрелу

Н. Бухарина

Прошение

Прошу Президиум Верховного Совета СССР о помиловании. Я считаю приговор суда справедливым возмездием за совершенные мною тягчайшие преступления против социалистической родины, ее народа, партии, правительства. У меня в душе нет ни единого слова протеста. За мои преступления меня нужно было бы расстрелять десять раз. Пролетарский суд вынес решение, которое я заслужил своей преступной деятельностью, и я готов понести заслуженную мною кару и умереть, окруженный справедливым негодованием, ненавистью и презрением великого героического народа СССР, которому я так подло изменил.

Фото: РИА Новости

Если я позволю себе обратиться к высшему правительственному органу нашей страны, перед которой я стою на коленях, то только потому, что я считаю, что в случае помилования я могу оказаться полезным стране; я не говорю – и не смею говорить, что смогу искупить свою вину: преступления, совершенные мною, настолько чудовищны, настолько велики, что я не смогу искупить этой вины, что бы я ни сделал в остаток своей жизни. Но я заверяю Президиум Верховного Совета, что более чем годичное пребывание мое в тюрьме заставило меня столько передумать и столько пересмотреть, что от моего преступного прошлого, к которому я сам отношусь с негодованием и презрением, в моей голове не осталось сейчас ничего. Не из страха перед заслуженной мною карой, не из страха перед смертью, на пороге которой я стою как перед справедливым возмездием, прошу я Президиум Верховного Совета о милости и пощаде. Если бы у меня в душе осталось хоть что-либо враждебное против партии и правительства, я бы не обращался к вам с ходатайством о милости и пощаде. Я внутренне разоружился и перевооружился на новый социалистический лад. Я передумал все вопросы – начиная со своих теоретических ошибок, которые лежали лично для меня в основе сперва уклонов, а потом все более и более страшных преступлений. Шаг за шагом я пересматривал свою прошлую жизнь. Прежний Бухарин уже умер, он уже не существует на земле. Если бы мне была дарована физическая жизнь, то она пошла бы на пользу социалистической родине, в каких бы условиях мне ни приходилось работать: в одиночной камере тюрьмы, в концентрационном лагере, на Северном полюсе, в Колыме, где угодно, в любой обстановке и при любых условиях. У меня сохранились знания и способности, вся головная машина, деятельность которой была раньше направлена в преступную сторону. Теперь эта машина заведена на новый лад. Я могу работать в самых различных областях и в любой обстановке. В тюрьме я написал ряд работ, свидетельствующих о моем полном перевооружении. Но я могу работать и не только в чисто научной сфере. Поэтому я осмеливаюсь взывать к вам, как высшему органу правительства, о пощаде, мотивируя это своей работоспособностью и апеллируя к революционной целесообразности. Если бы я уже был неработоспособен, это ходатайство не имело бы места и я ждал бы только скорейшего приведения смертного приговора во исполнение, ибо тогда мне нечем было бы мотивировать свое ходатайство. Разоружившийся, но бесполезный и неспособный к работе враг, я был бы годен только на то, чтобы смерть моя послужила уроком для других. Но именно потому, что я работоспособен, я позволяю себе обратиться к Президиуму с ходатайством о милосердии и пощаде. Могучая страна наша, могучая партия и правительство произвели генеральную чистку. Контрреволюция раздавлена и обезврежена. Героическим маршем выступает отечество социализма на арену величайшей во всемирной истории победоносной борьбы. Внутри страны, на основе сталинской Конституции, развивается широкая социалистическая демократия. Великая творческая и плодоносная жизнь цветет. Дайте мне возможность хоть за тюремной решеткой принять посильное участие в этой жизни! Дайте мне – прошу и умоляю вас – вложить хоть частичку в эту жизнь! Дайте возможность расти новому, второму Бухарину – пусть будет он хоть Петровым, – этот новый человек будет полной противоположностью уже умершему. Он уже родился – дайте ему возможность хоть какой-нибудь работы. Об этом я прошу Президиум Верховного Совета. Старое во мне умерло навсегда и бесповоротно. Я рад, что власть пролетариата разгромила все то преступное, что видело во мне своего лидера и лидером чего я в действительности был. Я твердо уверен: пройдут годы, будут перейдены великие исторические рубежи под водительством Сталина, и вы не будете сетовать на акт милосердия и пощады, о котором я вас прошу: я постараюсь всеми своими силами доказать вам, что этот жест пролетарского великодушия был оправдан.

Николай Бухарин

Москва, 14-III-38 г.

Внутренняя тюрьма НКВД

ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 66. Д. 58. Л. 6–7 об. Автограф Н.И. Бухарина. Л. 1–4. Заверенная копия. Машинописный текст

Примечание: в машинописном варианте дата исправлена неизвестным на 13 марта 1938 года.

Московские процессы 1936–1938 годов

Процесс по делу «антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра»: 19–24 августа 1936 года, Октябрьский зал Дома союзов в Москве

Судебные заседания считались открытыми, на них присутствовали иностранные журналисты. Старые большевики Лев Каменев, Григорий Зиновьев, Григорий Евдокимов, Иван Смирнов, Сергей Мрачковский, Иван Бакаев и еще 10 подсудимых обвинялись в создании так называемого «объединенного террористического центра», в связях с «врагом народа» Львом Троцким, в организации убийства первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) и члена Президиума ЦИК Сергея Кирова и в подготовке заговора против Иосифа Сталина и других руководителей СССР. Все 16 человек, проходивших по этому делу, были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны 25 августа 1936 года.

Процесс по делу «параллельного антисоветского троцкистского центра»: 23–30 января 1937 года, Октябрьский зал Дома союзов в Москве

Этот процесс также был открытым. По версии обвинения, наряду с «объединенным троцкистско-зиновьевским центром» существовал еще и «запасной центр», образованный по прямой директиве Троцкого и развернувший вредительско-диверсионную, шпионскую и террористическую деятельность. На этом основании Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к расстрелу 13 из 17 подсудимых – Юрия Пятакова, Леонида Серебрякова, Николая Муралова, Якова Дробниса, Ивана Князева, Ивана Граше, Якова Лившица, Михаила Богуславского, Станислава Ратайчака, Иосифа Турока, Алексея Шестова, Бориса Норкина и Гавриила Пушина. К заключению в тюрьме сроком на 10 лет были приговорены Карл Радек, Григорий Сокольников и Валентин Арнольд, сроком на 8 лет – Михаил Строилов, единственный из подсудимых, никогда не состоявший в рядах ВКП(б). На свободу никто из них не вышел. Сокольников и Радек, согласно официальной версии, были убиты другими заключенными в Верхнеуральском политизоляторе в мае 1939 года, а Строилов и Арнольд, отбывавшие наказание в Орловской тюрьме, расстреляны при приближении гитлеровских войск 11 сентября 1941 года в Медведевском лесу под Орлом.

Закрытый процесс по делу «антисоветской военной организации» (над видными советскими военачальниками): 11 июня 1937 года

На скамье подсудимых оказались маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, командармы 1-го ранга Иероним Уборевич и Иона Якир, командарм 2-го ранга Август Корк, комкоры Виталий Примаков, Роберт Эйдеман, Витовт Путна и Борис Фельдман. В обвинительном заключении говорилось, что «в апреле-мае 1937 года органами НКВД был раскрыт и ликвидирован в городе Москве военно-троцкистский заговор, направленный на свержение советского правительства и захват власти в целях восстановления в СССР власти помещиков и капиталистов». Как установило следствие, наиболее активными участниками этого заговора стали Михаил Тухачевский, Ян Гамарник (застрелился 31 мая 1937 года) и другие упомянутые выше военачальники. Все они, являясь членами «антисоветской военной организации», действовавшей по заданию немецкого Генштаба и Троцкого, занимались вредительством, вели диверсионную деятельность и передавали Германии секретные сведения. Подсудимые были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны 12 июня 1937 года.

Процесс по делу «антисоветского правотроцкистского блока»: 2–13 марта 1938 года, Октябрьский зал Дома союзов в Москве

Третий из показательных судебных процессов эпохи Большого террора. Перед судом предстали старые большевики Николай Бухарин, Алексей Рыков, Николай Крестинский, бывший нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода и еще 17 человек. Их обвиняли в измене родине, в диверсионной, вредительской и террористической деятельности, в подрыве военной мощи страны, в провокации нападения иностранных держав на Советский Союз, в организации убийства государственных деятелей Сергея Кирова, Вячеслава Менжинского, Валериана Куйбышева, а также писателя Максима Горького и его сына Максима Пешкова, в покушении на Владимира Ленина в 1918 году и в подготовке покушений на Иосифа Сталина и Николая Ежова. 18 из 21 подсудимого были приговорены к расстрелу. Дмитрий Плетнев, Христиан Раковский и Сергей Бессонов, осужденные на 25, 20 и 15 лет лишения свободы соответственно, отбывали наказание в Орловской тюрьме и были расстреляны при приближении гитлеровских войск 11 сентября 1941 года в Медведевском лесу под Орлом.

Подготовил Олег НАЗАРОВ, доктор исторических наук

Жанна Артамонова