Не под чуждым небосводом

№15 март 2016

5 марта 1966 года умерла Анна Ахматова, выдающийся русский поэт ХХ века. Критики часто обвиняли ее в том, что она «заточила себя в будуаре». Сама же Ахматова думала иначе. «Я была тогда с моим народом…» – написала она в знаменитом «Реквиеме».

Портрет А.А. Ахматовой. Худ. К.С. Петров-Водкин. 1922 (Фото предоставлено М. Золотаревым)

Биография Анны Ахматовой мифологизирована: на основную канву нанизываются воображаемые реплики поэтов и политиков – как в первоклассной эпопее. Анна Андреевна и сама отдавала должное «благоуханным легендам» и байкам, которые называла «пластинками».

«Пахнет гарью…»

Любители (а пуще – любительницы) поэзии увлечены изысканной ахматовской лирикой. Трагические «камерные» строки. О любви Ахматова писала всю жизнь. «Я люблю, но меня не любят; меня любят, но я не люблю – это была главная ее специальность», – заметил Корней Чуковский.

Впрочем, не менее явственно, чем легкое дыхание Любви, она чувствовала тяжелое дыхание Истории. Свой неуютный, пороховой ХХ век Ахматова осмыслила яснее многих. В 1914 году, разделившем время на «до» и «после», она писала:

Пахнет гарью. Четыре неделиТорф сухой по болотам горит.Даже птицы сегодня не пели,И осина уже не дрожит.

Стало солнце немилостью Божьей,Дождик с Пасхи полей не кропил.Приходил одноногий прохожийИ один на дворе говорил:

«Сроки страшные близятся. СкороСтанет тесно от свежих могил.Ждите глада, и труса, и мора,И затменья небесных светил.

Только нашей земли не разделитНа потеху себе супостат:Богородица белый расстелетНад скорбями великими плат».

И таких осмыслений исторической материи в ее стихах немало. Вне исторического контекста понять стихи Ахматовой затруднительно – прежде всего потому, что она сама не существовала и не мыслила себя вне этого контекста. Она жила отнюдь не в мире Пьеро и Коломбин. Это видно по дневниковым записям, в которых рубежными вехами обозначены не только факты, имевшие непосредственное отношение к ее личной судьбе (скажем, постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года), но и Цусима, 9 января 1905 года, убийство Распутина, публикация «ленинского завещания»…

Анна Ахматова в Царском Селе, где прошли ее детские и юношеские годы. 1925 год (Фото предоставлено М. Золотаревым)

«Историю России она изучала по первоисточникам, как профессиональный историк, и, когда говорила, например, о протопопе Аввакуме, о стрелецких женках, о том или другом декабристе, о Нессельроде или Леонтии Дубельте, – казалось, что она знала их лично. Этим она живо напоминала мне Юрия Тынянова и академика Тарле. Диапазон ее познаний был широк. История древней Ассирии, Египта, Монголии была так же досконально изучена ею, как история Рима и Новгорода», – писал Корней Чуковский. Отчасти это комплиментарное преувеличение, но лишь отчасти. Неспроста ее единственный сын стал одним из самых популярных историков.

«Не с теми я, кто бросил землю»

В октябре 1917 года, накануне Октябрьской революции, Ахматова то ли пророчила, то ли рапортовала:

Когда в тоске самоубийстваНарод гостей немецких ждал,И дух суровый византийстваОт русской церкви отлетал,

Когда приневская столица,Забыв величие свое,Как опьяневшая блудница,Не знала, кто берет ее, –

Мне голос был. Он звал утешно,Он говорил: «Иди сюда,Оставь свой край, глухой и грешный,Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,Из сердца выну черный стыд,Я новым именем покроюБоль поражений и обид».

Тут главное – ясность формулировок, «мгновенная меткость», как определил Борис Пастернак мастерство Ахматовой. «Дух суровый византийства» – этого не забудешь, однажды прочитав или услышав.

Через все послереволюционные стихи Ахматовой, как это ни банально звучит, проходит тема ее привязанности к Отечеству. Она не раз отклоняет соблазн побега «от революции». «Не с теми я, кто бросил землю», – скажет Ахматова в начале 1920-х. «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был», – напишет гораздо позже, в роковые для нее годы.

Нездешние цветы

И это притом, что в советскую реальность Ахматова врастала без воодушевления и энтузиазма. Несла крест, но не «большевела», не изменяла старорежимным замашкам. Основные мотивы ее стихов оказались чужды новому времени – особенно в 1920-е годы.

Невозможно представить себе Ахматову, призывающую к активизации социалистического строительства, воспевающую героику труда. Она не писала сюжетных «многонаселенных» стихов и, по мнению критиков, «заточила себя в будуаре». Литература в те годы не пребывала в забвении, но власть, а в значительной степени и общество относились к словесности утилитарно, в ракурсе пользы, направленной на достижение великих целей.

Поэт Алексей Сурков, неизменный почитатель таланта Ахматовой, в редакции газеты «Правда». 1942 год (Фото предоставлено М. Золотаревым)

Ахматова не верила в Маркса, не восхищалась строительством нового мира и воспитанием коммунистического человека, а ведь многие в то время служили революционным идеалам искренне и даже исступленно. В 1923-м Ахматову комплиментарной статьей поддержала Александра Коллонтай: она была убеждена, что автор «Вечера» борется за равенство с мужчинами в поэзии. Но даже Коллонтай – члена ЦК – одернули. Уже тогда Ахматова могла бы грустно сказать: «Мне к лицу стало всюду отсутствовать».

Ее стихи воспринимались как нездешние цветы, и этого было достаточно, чтобы надолго оказаться вне «большой литературы».

Только в конце 1930-х годов Ахматова вернулась на страницы журналов. К тому моменту для многих ценителей поэзии она стала мифом, призраком минувших лет, и все же ее не забывали и любили. У нее еще в начале 1910-х сложилось громкое литературное имя, и отсвету того раннего успеха не суждено было растаять никогда.

«Бедная женщина, раздавленная славой!» – воскликнул Чуковский в своем беспощадном дневнике. Но слава, даже вчерашняя, для поэта все-таки предпочтительнее безвестности.

Кокетливый возглас Ахматовой: «Я научила женщин говорить!» – был преувеличением лишь в некоторой степени. Молодые поэтессы (даже левацкого направления) относились к ней с интересом и почтением, для них она не стала тенью прошлого. «Она была прекрасная и великолепная и впечатление производила ошеломляющее. У меня сперло дыхание, и я почти ничего не помню о нашей первой встрече, помню только ее одну», – рассказывала Маргарита Алигер об их встрече в 1940 году. Алигер – поэтесса советской темы, советской судьбы, но разве Ахматова была ей чужда?

Зачитывалась стихами Ахматовой и дочь вождя. «С юности я люблю точность слов у Ахматовой ("настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха…" – как можно сказать точнее?!)», – писала Светлана Аллилуева уже после смерти отца.

Другое дело – критик Виктор Перцов, на протяжении многих лет следивший за творчеством Ахматовой. «У языка современности нет общих корней с тем, на котором говорит Ахматова, новые живые люди остаются и останутся холодными и бессердечными к стенаниям женщины, запоздавшей родиться или не сумевшей вовремя умереть, да и самое ее горькое страдание сочтут непонятной прихотью», – утверждал он в одной из своих статей.

«Хотелось бы всех поименно назвать»

Цикл стихотворений о репрессиях 1930-х годов, написанный Ахматовой от лица пострадавших, по эту сторону страдания, позже был переработан ею в поэму – знаменитый «Реквием», опубликованный в СССР лишь много лет спустя после ее смерти, в 1987 году…

Звезды смерти стояли над нами,И безвинная корчилась РусьПод кровавыми сапогамиИ под шинами черных марусь.

Как и все у Ахматовой, «Реквием» во многом автобиографичен: «В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде».

Хотелось бы всех поименно назвать,Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покровИз бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,О них не забуду и в новой беде,И если зажмут мой измученный рот,Которым кричит стомильонный народ,

Пусть так же они поминают меняВ канун моего погребального дня.

Эти стихи Ахматова держала в тайне – и надежная конспирация ее не подвела. Сталин, к счастью, не прочитал ее проклятий в свой адрес, про то, как «безвинная корчилась Русь», иначе вряд ли она пережила бы 1930-е…

В это время в советской культуре утвердился «классический канон». Отныне сатирики должны были творить в стиле Гоголя и Щедрина, романисты усердно оглядывались на Льва Толстого, а поэты учились у Пушкина. Авангардизм, который еще недавно считался истинно советским направлением в искусстве, впал в немилость. Ахматову в литературном мире признавали хранительницей пушкинских традиций, что, казалось бы, сулило рост ее акциям.

Правда, поэтика Ахматовой была связана не только с Золотым, но и с Серебряным веком. Ей не хватало пушкинского жизнелюбия. Печальная мистика, панихидный распев – все это проявилось уже в первой книге «Вечер» (1912), а затем к литературным впечатлениям добавились личные трагедии…

Словом, большевистской боевитости от нее резонно не ожидали, но поэтическое мастерство оценивали высоко. 5 января 1940 года Ахматову торжественно приняли в Союз писателей. Доклад о ее творчестве сделал поэт и переводчик Михаил Лозинский. Он говорил, что «стихи Ахматовой будут жить, пока существует русский язык, а потом их будут собирать по крупицам, как строки Катулла»… Конечно, ни Цветаевой, ни Мандельштаму не довелось в официальной обстановке услышать подобные комплименты в свой адрес. Из Москвы Ахматовой прислали единовременную выплату – 3000 рублей, повысили пенсию до 750 рублей, начались ходатайства о предоставлении ей квартиры.

«Час мужества пробил на наших часах»

Новая веха – лето 1941-го. Ахматову привлекают к тыловой литературной работе. Не все ее строки о войне поэтически совершенны: она слагала их все-таки в расчете на публикацию в идеологизированной и пропагандистской прессе. Саморедактура опресняет стихи, да и жанр героики не был для Ахматовой коронным. Но реквием – это ее тема, а трагедия блокады прошла через сердце. Первые блокадные недели Ахматова провела в Ленинграде, выступала по радио наравне с другими признанными писателями, музыкантами, учеными великого города. И в эвакуации она повторяла его имя – имя любимого города:

Птицы смерти в зените стоят.Кто идет выручать Ленинград?

Не шумите вокруг – он дышит,Он живой еще, он все слышит:

Как на влажном балтийском днеСыновья его стонут во сне,

Как из недр его вопли: «Хлеба!» –До седьмого доходят неба...

8 марта 1942 года на страницах главной партийной газеты «Правда» было напечатано ахматовское «Мужество»:

Мы знаем, что ныне лежит на весахИ что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,Не горько остаться без крова,И мы сохраним тебя, русская речь,Великое русское слово.

Разве можно было представить себе Ахматову автором «Правды» в 1930-е годы? «Было бы странно назвать Ахматову военным поэтом, но преобладание грозовых начал в атмосфере века сообщило ее творчеству налет гражданской значительности». Красиво сказал Борис Пастернак, быть может, даже слишком красиво, но по существу – точно.

Статуя «Ночь» в Летнем саду в Санкт-Петербурге: ей Анна Ахматова посвятила стихотворение 1942 года (Фото предоставлено М. Золотаревым)

«Помню, как читал я это стихотворение в Колонном зале Дома союзов, во время воздушной тревоги, людям прифронтовой Москвы и какими долго не смолкающими аплодисментами ответила на эти строки строгая, на две трети солдатская аудитория того незабываемого литературного вечера», – вспоминал поэт Алексей Сурков, неизменный почитатель таланта Ахматовой. Между тем она сама к своим «политическим» стихам всегда относилась пренебрежительно – как к вынужденной барщине. Из ее сочинений военной поры выделяется пронзительное стихотворение 1942 года, посвященное статуе Летнего сада, которую спасали от бомбежки, – по-ахматовски таинственное.

Ноченька!В звездном покрывале,В траурных маках, с бессонной совой...Доченька!Как мы тебя укрывалиСвежей садовой землей.Пусты теперь Дионисовы чаши,Заплаканы взоры любви…Это проходят над городом нашимСтрашные сестры твои.

Как бы то ни было, за годы войны у Ахматовой набралось гораздо больше публикаций и выступлений, чем за предшествующие двадцать с лишним советских лет. Присужденная ей медаль «За оборону Ленинграда» – тоже знак государственного признания. Но беда была не за горами.

«Наша монахиня еще и шпионов принимает!»

Ахматова была убеждена, что эта встреча перевернула ее судьбу. А также судьбы русской литературы, да и всего человечества. Даже истоки холодной войны она видела не в фултонской речи Уинстона Черчилля, а в собственной «фонтанной» беседе с Исайей Берлиным, филологом, переводчиком, политологом и прочая, косвенное участие в которой принял и Рэндольф Черчилль – сын знаменитого британского премьера. Тут, конечно, не обошлось без поэтического эгоцентризма и преувеличений. Впрочем, для Ахматовой эта встреча и впрямь стала эпохальной...

В ноябре 1945 года в израненном Ленинграде оказался Исайя Берлин – молодой британский дипломат. Критик Владимир Орлов (не последний человек в Союзе писателей) 16 ноября сообщил Ахматовой, что английский гость хотел бы с ней познакомиться. В тот же день Берлин впервые посетил ее. А назавтра явился вторично – и их рандеву продлилось несколько часов, почти до рассвета.

В разговоре с ним острых политических углов Ахматова избегала, беседа текла то печально, то иронично. Говорили о литературе, о музыке. Вдруг с улицы ахматовского собеседника окликнул Рэндольф Черчилль – тот, по словам самого Берлина, прибыл в Ленинград как сотрудник американской газеты и, узнав, что здесь находится знакомый по Оксфорду, отправился на его поиски.

СТИХАМИ АХМАТОВОЙ ЗАЧИТЫВАЛАСЬ ДОЧЬ СТАЛИНА. «С юности я люблю точность слов у Ахматовой ("настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха…" – как можно сказать точнее?!)», – писала Светлана Аллилуева уже после смерти отца

«Последствия этой встречи были гораздо серьезнее, чем можно было ожидать, – писал много позже в воспоминаниях Исайя Берлин. – Думаю, что я был для нее первым гостем из-за железного занавеса, говорившим на ее языке и доставившим ей новости, от которых она была отрезана в течение многих лет. Ее ум, критический взгляд, ироничный юмор существовали бок о бок с драматичным, подчас склонным к фантазиям и пророческим видениям восприятием действительности. Возможно, она увидела во мне рокового провозвестника конца мира, и эта трагическая весть о будущем глубоко ее потрясла и вызвала новый всплеск творческой энергии».

Имел ли Берлин, в то время второй секретарь британского посольства в СССР, отношение к спецслужбам? В этом не приходится сомневаться. Хотя бы потому, что он слишком категорично открещивался от своих связей с политической разведкой. Предпочитал ореол тайны. Кроме того, он был идейным врагом «красной империи», и не только потому, что к Октябрю у семейства Берлин имелись личные счеты.

Исайя Берлин – теоретик либерализма; его, оксфордского профессора, через 10 лет после «ахматовского дела» королева возвела в рыцарское достоинство. Словом, фигура в любом случае загадочная, и дружба с этим человеком в глазах советских властей не могла не выглядеть подозрительно. «А наша монахиня еще и шпионов принимает!» – эта приписываемая Сталину реплика отчасти отражает подтекст той встречи. Вероятно, на Лубянке и в Кремле читали доклад Берлина о положении писателей в СССР, который он написал для британского правительства.

Исайя Берлин – английский филолог, переводчик, политолог, встреча с которым в 1945 году, по мнению Анны Ахматовой, перевернула ее судьбу (Фото предоставлено М. Золотаревым)

В апреле 1946 года в Москве состоялись поэтические чтения с участием Ахматовой. Поэт Давид Самойлов вспоминал:

«Впервые я увидел ее на послевоенном вечере в Колонном зале. И не очень разглядел из последнего ряда. В памяти только классическая белая шаль и низковатый медленный голос. А что читала – не помню. На этом вечере председательствовал Сурков, выступало множество поэтов».

Ахматову тогда приветствовали восторженно – почти как вождя на каком-нибудь партсъезде. По легенде, Сталин, узнав об этом, спросил с неудовольствием:

«Кто организовал вставание?»

Но, скорее всего, это фантазия самой Ахматовой, которая так часто пересказывала фразы и даже мысли Сталина, что возникало ощущение, будто она располагала соглядатаями в окружении главы государства.

И все же кураторы идеологии отметили, что Ахматову в зале бывшего Благородного собрания публика принимала не по чину восторженно. Скромнее надо быть. Наступало время очередного «завинчивания гаек». Писателей (и остальных потенциальных властителей дум) выстраивали под флагами политической мобилизации. Начиналась холодная война.

«Пусть печатается в другом месте!»

Узел затягивался. 9 августа на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) с пристрастием обсуждали журналы «Звезда» и «Ленинград». Ответ перед Сталиным держал секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Александр Прокофьев. Личность и творчество Ахматовой впервые подверглись критике на таком уровне.

«ПРОКОФЬЕВ. Относительно стихов. Я считаю, что не является большим грехом, что были опубликованы стихи Анны Ахматовой. Эта поэтесса с небольшим голосом, и разговоры о грусти, они присущи и советскому человеку.СТАЛИН. Анна Ахматова, кроме того, что у нее есть старое имя, что еще можно найти у нее?ПРОКОФЬЕВ. В сочинениях послевоенного периода можно найти ряд хороших стихов. Это стихотворение "Первая дальнобойная" о Ленинграде.СТАЛИН. 1–2–3 стихотворения – и обчелся, больше нет.ПРОКОФЬЕВ. Стихов на актуальную тему мало, но она поэтесса со старыми устоями, уже утвердившимися мнениями и уже не сможет, Иосиф Виссарионович, дать что-то новое.СТАЛИН. Тогда пусть печатается в другом месте где-либо, почему в "Звезде"?ПРОКОФЬЕВ. Должен сказать, что то, что мы отвергли в "Звезде", печаталось в "Знамени".СТАЛИН. Мы и до "Знамени" доберемся, доберемся до всех».

Механика интриги была проста. Противникам набиравшего силу секретаря ЦК Андрея Жданова (главным в этой команде считался Георгий Маленков) удалось настроить Сталина против литературных изданий «Звезда» и «Ленинград», выходивших в прежней столице. Они надеялись начать идеологическую кампанию против крамольного Ленинграда и влиятельных политиков, в разные годы работавших в Смольном. И прежде всего против собственно Жданова, ведь именно при нем Ахматову начали публиковать в журналах, ставших теперь неугодными…

Портрет А.А. Жданова. Худ. В.П. Ефанов. 1948. Секретарь ЦК Андрей Жданов назвал поэзию Ахматовой «поэзией взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной»

Жданов бросился на защиту партийного руководства Ленинграда и постарался захватить инициативу в «журнальном деле». Это ему удалось. Он стал автором знаменитого постановления «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», с которого и развернулась кампания по ужесточению литературной политики. А через несколько дней он же метал громы и молнии на собрании партийного и писательского актива Ленинграда.

Главный партийный идеолог с демосфеновской яростью накинулся на Зощенко и Ахматову, чтобы отвести огонь от своих выдвиженцев – Алексея Кузнецова, Петра Попкова и прочих. Говорил взвинченно, безапелляционно. Тут не эстетика, а большая политика правила бал.

«До убожества ограничен диапазон ее поэзии – поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. Основное у нее – это любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности – чувство, понятное для общественного сознания вымирающей группы, мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой – таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культуры, "добрых старых екатерининских времен".

Писатель Михаил Зощенко. 1957 год. Постановление «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» отстранило Ахматову и Зощенко на обочину литературной жизни. Хотя многим казалось, что их дни сочтены (Фото: Александр Лесс/Фотохроника ТАСС)

Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой». «Не то монахиня, не то блудница» – это формула из статьи Бориса Эйхенбаума, которую Жданов, вероятно, вычитал в «Литературной энциклопедии».

С трибуны вся эта «критика» звучала грубо и напористо.

Секретарь ЦК добился тактической победы: его товарищей в связи с литературным скандалом не вспоминали (их еще разгромят, после смерти самого оратора в 1948-м). А пока под удар подставили пожилых литераторов.

«И дважды Сталиным спасенный Ленинград»

Августовское постановление 1946 года на несколько лет стало директивным для культурной политики. Что пришлось изведать Ахматовой? Исключение из Союза писателей, закрытые двери издательств, разгромные отзывы. В конце августа вышел приказ:

«Приостановить производство и распространение следующих книг: Ахматова А.А. Стихотворения. 1909–1945 гг. Гослитиздат. Ленинград, 1946. 340 стр. Тир. 10 000 экз. Ее же. Избранные стихи 1910–1946 гг. Издательство «Правда». Москва, 1946. 48 стр. Тир. 100 000 экз.».

В кои-то веки хлопотами Алексея Суркова почти удалось пробиться к массовым тиражам – и все прахом.

Разве что в контрреволюционных действиях Ахматову не обвиняли. К счастью, о Крестах речь не шла, хотя некоторые коллеги уже поглядывали на Ахматову и Михаила Зощенко, также подвергшегося критике в постановлении, как на смертников. Но их просто отстранили на обочину литературной жизни. В беде познаются настоящие друзья, и они бескорыстно помогали Ахматовой.

Для нее подпольно находили литературную работу, Сурков и Пастернак устраивали «монахине» субсидии и поездки в дома отдыха. Правда, тот же Сурков был вынужден в печати поддержать ждановское постановление: к нему, как к редактору рассыпанного правдинского сборника Ахматовой, тоже приглядывались кураторы… Хорошо, что не всплыли из глубин взрывоопасные строки будущего «Реквиема» или, например, такие шутливые стихи на мотив «Подблюдных песен» Кондратия Рылеева и Александра Бестужева:

Где Ягода-злодейНе гонял бы людейК стенке,А Алешка ТолстойНе снимал бы густойПенки.

Однако последствия постановления оказались несколько мягче, чем можно было предположить по опыту 1930-х годов. Зощенко через несколько месяцев вернулся в литературу, стал мало-помалу публиковаться под собственной фамилией. Но в Союз писателей его не принимали. Имя Ахматовой несколько лет мелькало только в критических статьях. По предложению профессора Георгия Макогоненко она перевела с французского письма А.Н. Радищева для академического издания. Ощутимый гонорар пришелся кстати, но фамилию переводчицы в последний момент из верстки все же убрали.

Ну а потом в очередной раз арестовали сына Ахматовой Льва Гумилева – вскоре после защиты им кандидатской диссертации «Политическая история первого тюркского каганата». Она отправила письмо Сталину, просила за сына. И как ни странно, на этой волне вернулась в литературу. Ахматова начала писать идеологически выверенные стихи. Одическая интонация не давалась ей, с непривычки получалось кургузо – пожалуй, хуже, чем у переводчиков стихов и песен Джамбула. Слишком риторично, громоздко:

Ликует вся страна в лучах зари янтарной,И радости чистейшей нет преград,-

И древний Самарканд, и Мурманск заполярный,И дважды Сталиным спасенныйЛенинград.

Вскоре у нее сложился цикл «Слава миру» – не только про Сталина, но и про полярников, про пионерлагеря. Стихотворения из него публиковали в «Огоньке» в течение 1950 года. Эмигрантская пресса кривилась: «Анна Ахматова, 33 года по мере своих сил боровшаяся за свободу своего творчества, сдалась на милость победителя» (парижская газета «Русская мысль»). А советская почтительно объявила, что Ахматова включилась в борьбу за мир.

Лагерная фотография Льва Гумилева. 1953 год (Фото предоставлено М. Золотаревым)

После смерти Сталина она постаралась забыть об этих стихах, и в 1960-х в дневнике Лидии Чуковской, помощницы Ахматовой на протяжении многих лет, появилась запись: «Оказывается, Сурков просил вставить в новую книгу непременно что-нибудь из цикла "Слава миру". "Не о Сталине, конечно, Анна Андреевна, но чтобы не было с вашей стороны демонстративного отказа от этого цикла". <…> Теперь она просит выбрать из этой стряпни "стихи поприличней"». Но в 1950 году «Слава миру» была для нее спасением.

Тогда ей снова помог Алексей Сурков. 7 октября 1950 года партгруппа правления Союза писателей решила: «Рекомендовать Президиуму ССП СССР восстановить Анну Ахматову в правах члена Союза советских писателей». В черновиках к протоколу заседания секретариата сохранилась ремарка председательствовавшего Суркова:

«А.А. Фадеев мне звонил и сказал, что он консультировался в соответствующих органах и ему сказали, что это надо сделать». С каким торжеством Сурков произносил эти слова!

«Хрущевка»

Ахматова заметила: «Когда человек умирает, изменяются его портреты». Иногда такое случается и при жизни. В 1950-е для величественно старевшей королевы русской поэзии закончились суровые времена.

В 1953-м вышел в свет солидный том Виктора Гюго с трагедией «Марион Делорм» в переводе Ахматовой. Ощутимый гонорар позволил ей выбраться из нужды. Молодой актер Алексей Баталов – сын ближайшей подруги Ахматовой, актрисы Нины Ольшевской, заядлый автомобилист – получил в подарок от Анны Андреевны подержанный «Москвич-401», который тут же нарекли «Аннушкой». Баталов с удовольствием исполнял роль персонального водителя Ахматовой. В Москве она неизменно, всегда останавливалась на Ордынке, у Ардовых – Баталовых.

Анна Ахматова на церемонии вручения международной литературной премии «Этна-Таормина». Катания, Италия. 1964 год (Фото предоставлено М. Золотаревым)

Однако лишь в 1956-м из лагеря вернулся в Ленинград Лев Гумилев. Ахматова связывала спасение сына с ХХ съездом, с деятельностью Хрущева. «Я – хрущевка», «Я состою в партии Хрущева» – так веско говаривала она с тех пор, хотя вообще-то нечасто оперировала сугубо газетным наречием.

Под старость судьба стала милосерднее к «трагической поэтессе». Ни публикация «Реквиема» на Западе в 1963 году, ни суд над «тунеядцем» Иосифом Бродским в 1964-м не повредили ее репутации в глазах литературных властей, хотя тогда и за меньшие «прегрешения» можно было стать нежелательной персоной для издательств и журналов.

В январском номере «Нового мира» за 1965 год вышла подборка стихотворений Ахматовой. Там же – сообщение о вручении ей международной литературной премии «Этна-Таормина». Признание! Никто не препятствовал ее поездке на родину Данте. Более того, Ахматову избрали членом правления Ленинградского отделения Союза писателей и делегатом на съезд писателей РСФСР. Опубликованы интервью с ней в «Литературной газете», в «Вопросах литературы» и в ленинградской газете «Смена». Появилась Ахматова и в телеэфире.

Анна Ахматова. Комарово. 1964 год - Фото Б.Виленкина (Фотохроника ТАСС)

Доктор honoris causa

В 1965 году Ахматова приняла предложение Оксфордского университета о присвоении ей звания доктора филологических наук honoris causa. Благодушное писательское «партийное бюро и местный комитет рекомендовали Ахматову для поездки в Англию по командировке Союза писателей СССР» вместе с помощницей. В июне она побывала в Великобритании, а на обратном пути провела три дня в Париже.

Говоря об Италии, Англии и Франции, Ахматова неизменно добавляла, что поэзия там мало кому интересна, а вот у нас поэт находится на гребне волны, даже если его уничтожают. У нас стихи переписывают от руки, заучивают, годами хранят в тайне – как «Реквием». За сокровенные строки могут вознести до небес и бросить в застенки. Опасное призвание, зато первостепенное – именно так воспринимала Ахматова свое служение. И оставалась «не под чуждым небосводом».

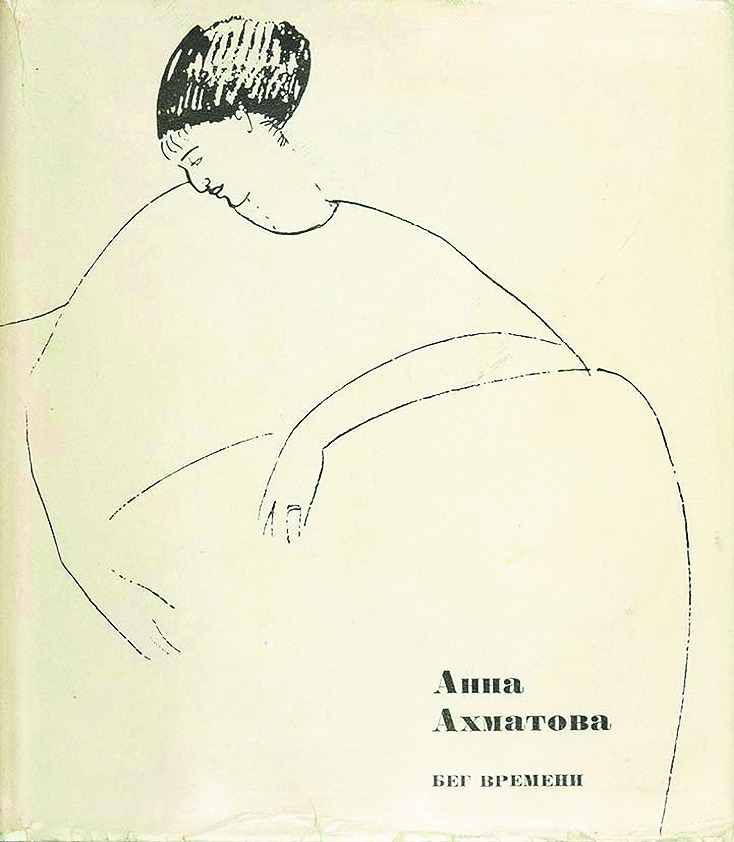

На мартовском писательском съезде фотографы ловили ее в президиуме и в кулуарах. После Ахматова любила сопровождать демонстрацию газеты с собственным портретом замечательным конферансом: «Это не Фурцева, это я». В августе была подписана в печать ее главная книга – «Бег времени», суперобложку которой украсил известный теперь всем рисунок Амедео Модильяни из так называемой «ахматовской серии», выполненной художником в Париже в 1911 году. Исправно выходили ее переводы, новая подборка появилась в популярнейшем журнале «Юность». Она должна была снова ехать в Париж, но уже в ноябре болезнь заставила ее отказаться от поездки…

Обложка последнего прижизненного сборника стихотворений Анны Ахматовой, вышедшего в 1965 году. В оформлении использован рисунок Амедео Модильяни

Официальная критика научилась оправдывать даже трагическое мироощущение Ахматовой. «Слыша в пооктябрьском творчестве поэтессы только [выделено мной. – А. З.] эти отзвуки, зарубежные "ходатаи по делам русской литературы" пытаются убедить читателей своих нечистоплотных "штудий" в том, что Ахматова была и осталась до последнего дня своей жизни внутренней эмигранткой, враждебной обществу, в котором протекала большая половина ее жизни», – писал Сурков в предисловии к ахматовскому сборнику в Большой серии «Библиотека поэта» 1977 года, уже после смерти «Царскосельской музы». Отгремели «классовые бои», и в ансамбле советской культуры понадобился ее голос.

Что могло быть дальше – Государственная премия? Или даже Нобелевская? (Известно, что Ахматова была одним из номинантов 1965 года, но Нобелевку в итоге получил Михаил Шолохов.) Вместо премий и чествований ей выпали кремлевская больница, санаторий в Домодедове и последняя кардиограмма.

Отпевали Ахматову в истинно петербургском Никольском морском соборе – кого еще из официально признанных советских поэтов отпевали в храме? А на ее могиле в Комарове, по завещанию Анны Андреевны, установили деревянный крест…

Арсений Замостьянов

Что почитать?

Черных В.А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Ч. 1–3. М., 1996–2001 Коваленко С.А. Анна Ахматова. М., 2009 (серия «ЖЗЛ»)

Арсений Замостьянов