Гиблое дело

№130 октябрь 2025

Ограничить власть русского царя пытались неоднократно. Иногда такая идея овладевала умами и самих монарших персон. Но долгие годы даже у них ничего из этого не выходило

Иван Измайлов

Первой попыткой письменного ограничения монархической власти в России считается крестоцеловальная запись новоизбранного царя Василия Шуйского. В 1606 году он обещал «судити истинным праведным судом и без вины ни на кого опалы своея не класти… и от всякого насильства оберегати», а также не казнить и не лишать имущества никого из своих подданных, «не осудя истинным судом з бояры своими». Василий подписал этот документ вынужденно, чувствуя шаткость своего положения, и после его свержения о записи уже никто не вспоминал.

Василий Шуйский. «Царский титулярник». 1672 год

Следующая подобная история также была связана со сменой монарха. После кончины в январе 1730 года юного императора Петра II Верховный тайный совет предложил трон его двоюродной тетке – курляндской герцогине Анне. Спеша закрепить свою и так немалую власть, верховники потребовали от будущей императрицы подписать наспех сочиненные ими «Кондиции» – условия, на которых ей передавалась власть в огромной империи. В соответствии с «Кондициями» самодержавие решительно ограничивалось в пользу верховников, без согласия которых Анна не могла объявлять войну и заключать мир, вводить налоги, жаловать высшие чины и тратить на собственные нужды деньги из казны. Заканчивались «Кондиции» так: «А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской». Вскоре добавились новые условия: «замуж не посягать» и «наследия по себе не избирать», а также передать армию и иностранные дела в ведение верховников. Анна хотела стать императрицей и поэтому на все согласилась, но сразу по приезде в Россию, чувствуя недовольство самоуправством верховников со стороны широких слоев дворянства, 25 февраля публично надорвала подписанные ею «Кондиции» и вернула себе полноту самодержавной власти. «Затейка верховников» кончилась упразднением Верховного тайного совета и репрессиями против его членов.

После очередного дворцового переворота, приведшего к свержению императора Петра III, в декабре 1762 года граф Никита Панин представил новой императрице Екатерине II проект манифеста об ограничении самодержавия. Согласно ему, «власть государя будет только тогда действовать с пользой, когда будет разделена разумно между некоторым малым числом избранных к тому единственно персон». Панин выдвинул идею учреждения Императорского совета из шести руководителей главных коллегий, управляемого Сенатом, который тоже предлагалось реформировать. Не требуя ограничения самодержавия, сторонник конституционной монархии Панин тем не менее настаивал на том, что Совет должен участвовать в решении всех важных государственных дел. Подписав манифест, осторожная Екатерина повторила трюк Анны – надорвала свою подпись, из-за чего документ не вступил в силу.

В 1809 году по поручению Александра I его статс-секретарь Михаил Сперанский подготовил проект государственных реформ – «Введение к уложению государственных законов». Он предлагал при сохранении самодержавия ввести принцип разделения властей, передав законодательные вопросы в ведение нового органа власти – Государственной Думы. Предусматривалось также создание Государственного совета, занимающего промежуточное положение между императором и Думой. Однако «Введение к уложению», призывавшее к введению в России конституции и соблюдению прав не только государя, но и его подданных, встретило резкое неприятие придворных консерваторов. Под их влиянием император, вначале признавший проект Сперанского «удовлетворительным и полезным», в итоге отверг его.

Тем не менее Александр I не отказался от планов конституционных реформ. После дарования в 1815-м конституции Царству Польскому он объявил, что надеется внедрить «законно-свободные учреждения» во всей стране. К 1821 году его приближенный Николай Новосильцев закончил разработку Государственной уставной грамоты, предлагавшей передать законодательную власть двухпалатному парламенту (сейму), состоявшему из Сената и Посольской избы. Исполнительная власть доверялась Государственному совету совместно с министерствами. Россия получала федеративное устройство, делясь на наместничества, управляемые собственными сеймами. Несмотря на умеренность проекта и отсутствие в нем слова «конституция», он также был осужден консерваторами и отвергнут царем.

Портрет графа Николая Новосильцева. Худ. С.С. Щукин. 1808 год

Вскоре впервые в истории России к конституционным проектам обратилась не власть, а ее противники – члены заговорщических кружков, объединенных позже именем «декабристы». Северное общество декабристов надеялось воплотить в жизнь составленную в 1825 году «Конституцию» Никиты Муравьева, предполагавшую создание конституционной монархии с федеративным устройством, разделенной на 15 «держав». Каждой из них руководили двухпалатные парламенты, а общим органом законодательной власти было Народное вече. Исполнительная власть принадлежала императору – «верховному чиновнику», все решения которого утверждались парламентом. Более радикальным был проект Южного общества – «Русская правда» Павла Пестеля. По нему законодательная власть в России передавалась тому же Народному вечу, а исполнительная – избранной им Державной думе из пяти человек. При этом Пестель считал необходимым введение на первых порах Временного верховного правления – по сути, военной диктатуры.

14 декабря 1825 года на Сенатской площади. Акварель. Худ. К. Кольман. 1830-е годы

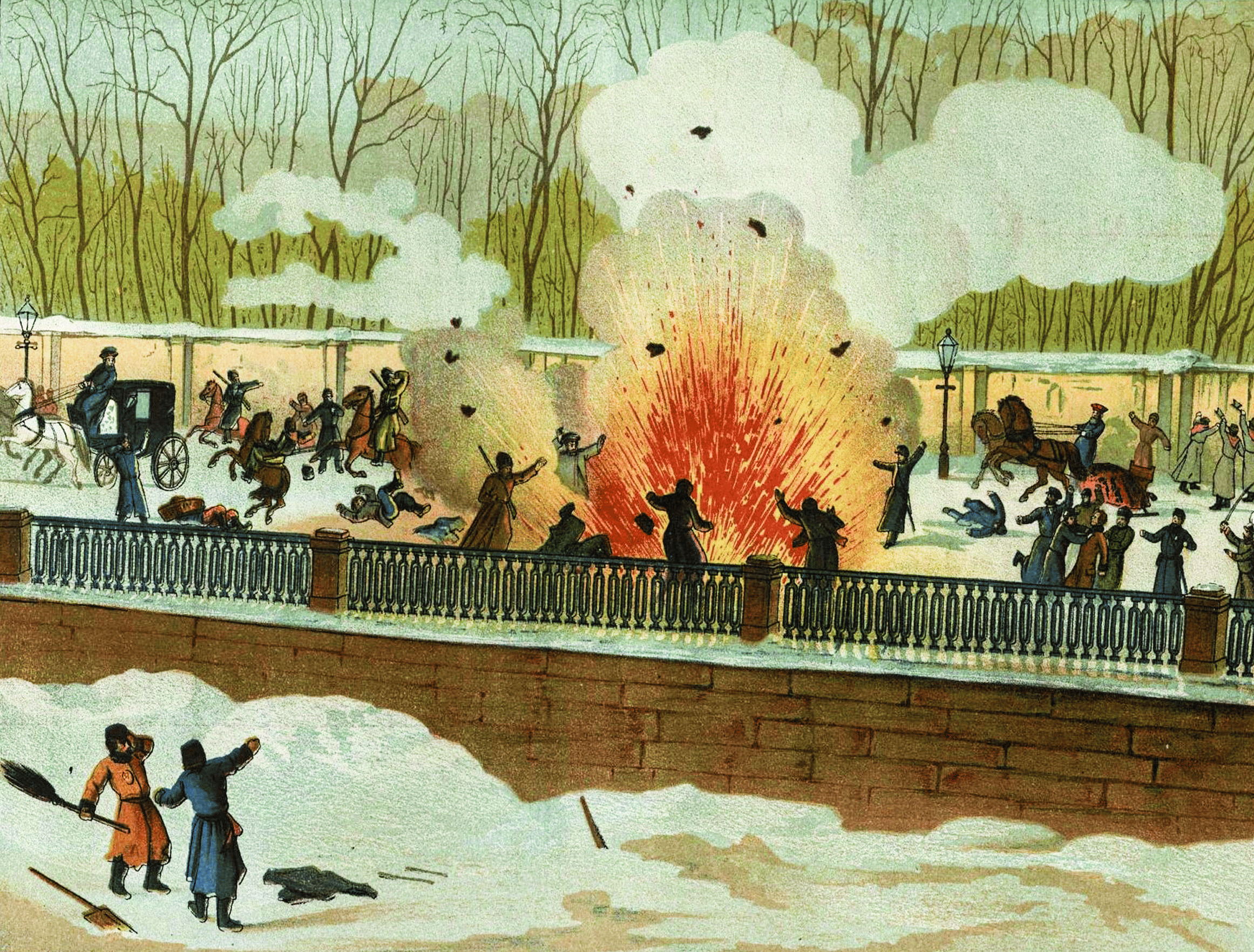

После разгрома восстания декабристов о конституционных преобразованиях запрещено было даже думать. Однако уже на исходе царствования Александра II идеи конституционалистов вновь оказались востребованы: в январе 1881 года министр внутренних дел Михаил Лорис-Меликов составил свой проект преобразований, весьма условно названный историками «конституцией». Конечно, ни о какой конституции речь не шла. Предложенные Лорис-Меликовым реформы сводились лишь к привлечению выборных представителей городов и земств к обсуждению различных государственных инициатив. В перспективе 10–15 самых «опытных» представителей предлагалось ввести в Государственный совет для работы над законами. 1 марта закон «О привлечении представителей населения к законосовещательной деятельности» был подан на подпись императору Александру II, но по дороге во дворец тот был убит террористами. В итоге проект Лорис-Меликова постигла та же судьба, что и предыдущие конституционные инициативы, – он был похоронен в архивах.

Убийство императора Александра II на набережной Екатерининского канала 1 марта 1881 года. Хромолитография. Худ. В.В. Пономарев. 1881 год

Иван Измайлов

. Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. 1925.png)

.png)