Что почитать и что увидеть в октябре

№130 октябрь 2025

Виноградов А.Ю.

Князь и митрополит. Первый кризис Русской церкви (1049–1058)

М.: Новое литературное обозрение, 2025

В середине XI века Древнюю Русь охватил церковно-политический кризис: стремясь укрепить позиции Русской церкви, князь Ярослав Мудрый (978?–1054) поставил в 1051 году на епископскую кафедру в Киеве митрополита Илариона (990?–1055?) – без согласия на то константинопольского патриарха. В этом шаге виделась не только попытка усилить контроль княжеской власти над Русской церковью, но и стремление ослабить влияние Константинополя.

Книга доктора филологических наук, профессора НИУ ВШЭ Андрея Виноградова – первое комплексное исследование, анализирующее на основе дошедших до нас немногочисленных источников историю и последствия этого решения. Автор уделяет внимание важным контекстуальным сюжетам церковной и политической истории домонгольской Руси: возникновению новых епископий и монастырей, становлению культа святых Бориса и Глеба, формированию русских нарративов о крещении князя Владимира, реакции церковных деятелей на Великую схизму 1054 года и практике повторного освящения церквей. В работе представлены как уже известные, так и новейшие данные, относящиеся к хронологии, церковному строительству и полемике того времени, а события древнерусской истории помещены в контекст взаимосвязей между византийским и западноевропейским мирами.

Изучение истории Руси XI века сталкивается с проблемой скудности источников: в отечественных литературных памятниках исторические сведения отрывочны, в иностранных текстах – фрагментарны и противоречивы. История Русской церкви освещена еще хуже: до середины XI столетия церковным языком был греческий, но ни одного памятника на нем не сохранилось, а древнерусские тексты второй половины века посвящены преимущественно частным вопросам. Долгое время исследователям приходилось восполнять нехватку информации обилием гипотез, однако в последние годы был открыт ряд новых обстоятельств, связанных с историей Русской церкви. Это стало возможным благодаря новым археологическим исследованиям, их детальному изучению, а также новой атрибуции письменных источников.

Книга состоит из пяти разделов, каждый из которых содержит три главы. Первый посвящен реформам князя Ярослава Владимировича в церковной сфере: строительству, церковному устройству, зарождению культа святых князей Бориса и Глеба. Второй раздел повествует об избрании Илариона митрополитом и о его церковно-политической программе. Третий рассказывает о деятельности «Илариона Русина» в качестве главы Киевской митрополии. Четвертый показывает читателю преемника и главного оппонента Илариона – грека Ефрема, митрополита, поставленного на престол константинопольским патриархом: исследуются обстоятельства его назначения и приезда, переосвящения Софии Киевской, а также отношения князя Ярослава с Константинополем в этот период. Завершающий раздел повествует о дальнейшей деятельности Ефрема на Руси, включая его реакцию на Великую схизму 1054 года. Отдельного внимания заслуживают восемь экскурсов, интегрированных автором в главы монографии. Их сюжеты, выходящие за тематические и хронологические рамки, заявленные в названии книги, необходимы для целостного представления аргументации автора. Монография посвящена памяти выдающегося исследователя раннего периода отечественной истории, доктора исторических наук Александра Назаренко (1948–2022), благодаря работам которого были прояснены многие сюжеты, связанные с темой книги.

Пчелов Е.В.

Итальянский Ренессанс у истоков государственной символики Московского царства

М.: ООО «Старая Басманная», 2024

Изображенные на печати Ивана III всадник (известный в ту эпоху как «ездец»), повергающий змея, и двуглавый орел стали главными символами российской государственности. К этому моменту (в самом раннем варианте печать известна по оттиску 1497 года) всадник-змееборец уже как минимум столетие являлся геральдическим знаком московских правителей. Однако двуглавый орел в качестве символа самого Русского государства впервые появляется именно здесь. Кто стал создателем этого образа, столь важного для истории нашей страны? Возможно ли установить имя мастера и его происхождение? В монографии кандидата исторических наук Евгения Пчелова предпринята попытка ответить на эти вопросы. На основе детального анализа изображений – корон, крыльев и лап орла, доспехов, посадки всадника на коне, фигуры змея и других элементов – определяются наиболее вероятный автор матрицы печати и художественная школа, к которой он принадлежал. Анализ последующей эволюции иконографии этих символов на протяжении XVI–XVII веков позволяет проследить, как менялся этот образ в рамках различных художественных стилей и национально-культурных традиций.

Дворниченко А.Ю.

Ускользающая реальность. Литовско-Русское государство в зеркале исторического сознания

СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2024

Эта книга представляет собой первое в мире полное изложение истории изучения так называемого «Великого княжества Литовского, Жомойтского и Русского». Монография основана на широком круге источников и рассказывает о государстве, которое в российской исторической традиции именовалось Литовско-Русским. Просуществовав несколько веков и сыграв значительную роль в истории средневековой Восточной Европы, оно вошло в состав Речи Посполитой, затем попало под ее разделы и оказалось в составе Российской империи. Впоследствии на территориях бывшей Речи Посполитой возникли четыре государства: Польша, Литва, Украина и Белоруссия. Исследование доктора исторических наук, профессора СПбГУ Андрея Дворниченко дает исчерпывающее представление о развитии научных знаний об одном из значительных государств средневековой Восточной Европы.

Невидимые враги армии Наполеона. Война и эпидемии

Под ред. А.В. Гладышева и А.В. Чудинова

М.: Издательский дом «Тион», 2025

Почему французская армия теряла в госпиталях больше людей, чем на поле боя? Почему солдаты умирали, поев арбузов, а врачи лечили чуму лимонадом? Кто нанес армии Наполеона больший урон – генерал Мороз или генерал Тиф? Книга повествует не о битвах, а о врагах, которых не видели ни шпионы, ни полководцы. О болезнях, что расцветали вместе с олеандрами, и эпидемиях, решавших исход целых кампаний. От египетских песков до снегов России – перед читателями разворачивается история невидимой войны, в которой пули уступали место лихорадке, тифу, дизентерии и чуме.

Гурьев В.И.

История московской полиции. Организация, задачи и деятельность. XVIII – начало XX в.

М.: Центрполиграф, 2025

Книга кандидата исторических наук Владислава Гурьева посвящена истории правоохранительных органов Москвы с XVIII по начало XX века. В ней показаны особенности организации органов правопорядка, взаимоотношения полиции и граждан, участие полицейских чинов в наиболее важных событиях истории города, а также место Корпуса жандармов в системе полицейской службы. Впервые в научной литературе исследуются социальный состав и специфика служебной деятельности сотрудников московских правоохранительных органов имперского периода.

Руководство блокадного Ленинграда. Справочник

Отв. ред. К.А. Болдовский

СПб.: Наука, 2025

Справочник посвящен органам власти и управления, предприятиям и организациям, игравшим ведущую роль в обеспечении жизнедеятельности блокадного Ленинграда в 1941–1944 годах. В издании содержится информация о структуре партийных и советских органов города, приведен перечень важнейших организаций промышленности, торговли, распределения ресурсов, транспорта, связи и правоохранительных органов. Также в книге представлены краткие биографические сведения более чем о тысяче руководителей блокадного Ленинграда. Отдельный раздел включает научные статьи, посвященные системе власти и управления осажденного города.

Шишкин Е.В.

Николай Булганин. Гражданский маршал

М.: Молодая гвардия, 2025

Николай Булганин (1895–1975) – государственный и политический деятель СССР, входивший в ближний круг Иосифа Сталина. Один из первых кавалеров ордена Ленина, он трижды был главой Госбанка СССР, дважды назначался министром обороны СССР. Будучи сугубо гражданским человеком, носил звание маршала Советского Союза и целых три года занимал пост председателя Совета министров СССР, за что в народе его прозвали «Николай Третий». Впоследствии Никита Хрущев снял его с этой должности и сам занял кресло главы Совмина. Книга Евгения Шишкина рассказывает о жизни, политических взлетах и падениях Булганина.

Никонов В.А.

Жемчужина Советского правительства

М.: Молодая гвардия, 2025

Полина Жемчужина (1897–1970) была не просто супругой Вячеслава Молотова. Она сама являлась заметной фигурой советской истории: создавала парфюмерную отрасль в СССР и активно развивала пищевую промышленность, стала первой в стране женщиной, руководившей союзным наркоматом. В 1949 году ее обвинили в измене Родине, несколько лет она провела в ссылке и только после смерти Сталина оказалась на свободе. Автор – доктор исторических наук Вячеслав Никонов, внук Полины Жемчужиной, – много лет собирал материалы для книги, но написал ее лишь сейчас, когда были обнаружены считавшиеся утраченными письма бабушки.

Власов Н.А.

Немцы после войны. Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм

М.: Альпина нон-фикшн, 2025

Как случилось, что за четверть века немцы развязали две мировые войны и докатились до нацистского варварства? Могли ли они после этого оставаться безопасными для соседей или были обречены вечно выбирать диктаторов и затевать новые конфликты? Такими вопросами в середине 1940-х годов задавались многие из тех, кто объяснял возникновение нацизма самой «природой» немцев. Однако послевоенная Германия стала обычным европейским государством, одним из идейных столпов Евросоюза. Каким образом это произошло? И есть ли гарантия, что прошлое не повторится? Об этом новая книга кандидата исторических наук Николая Власова.

17 сентября – 22 июня 2026 года

Николай I. Идеальный самодержец

Государственный исторический музей

Москва, Красная площадь, 1

Выставка приурочена к 200-летию восшествия на престол Николая I (1796–1855) – императора, чье правление стало золотым веком русской культуры, временем важнейших государственных реформ, развития промышленности и экономики, а также начала строительства первых железных дорог в России. Мятеж декабристов и тщательное следствие, проведенное после его подавления, задали тон всему правлению Николая I. Стремясь быть идеальным монархом и считая стабильность высшим благом для подданных, он правил жестко, рассудительно и вдохновенно. В экспозиции представлено более 260 предметов, в том числе личные вещи императора. Особый интерес вызывают коллекция военной униформы, портреты венценосных особ и основных сподвижников Николая I. Среди экспонатов особое место занимает автопортрет правителя.

12 июня – 9 ноября

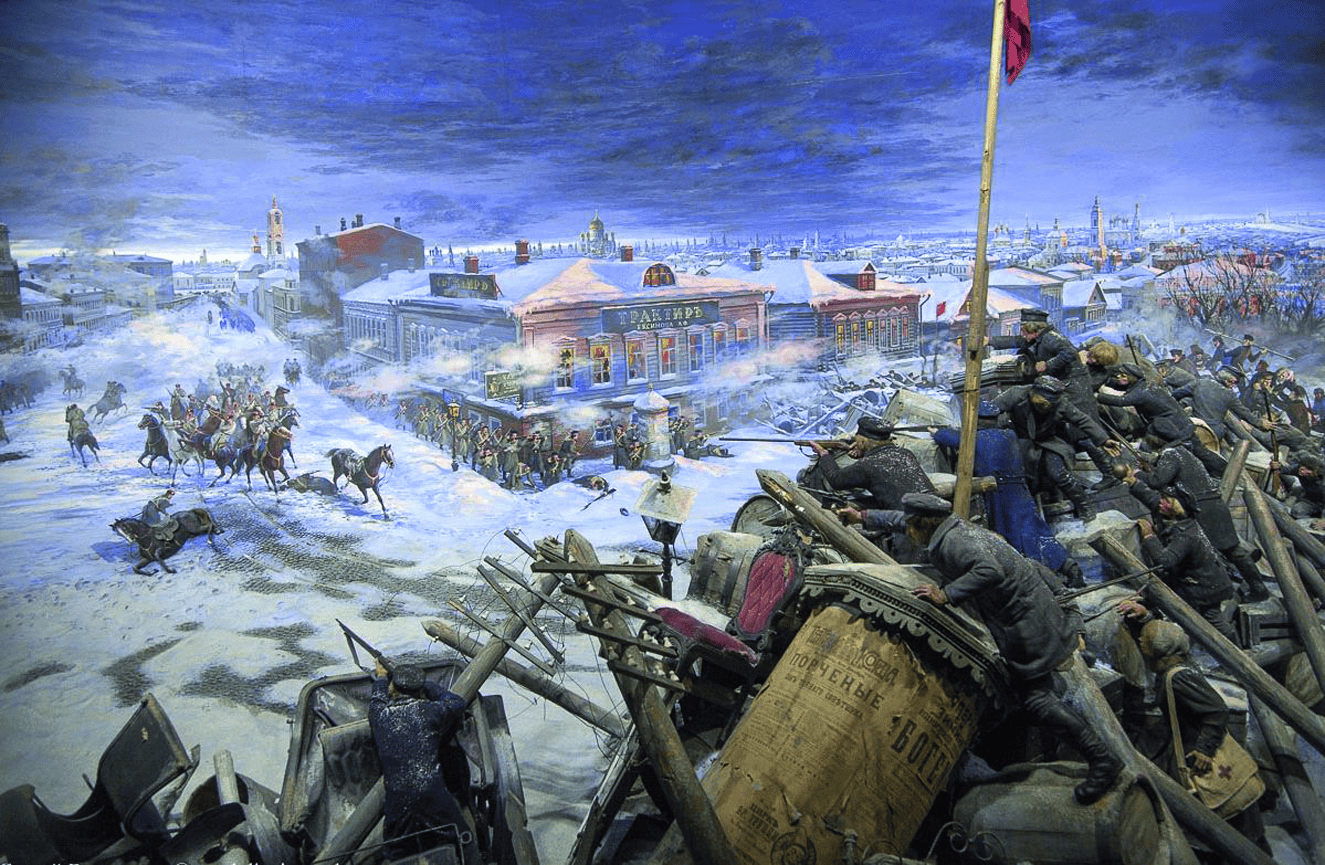

Эпиграф к ХХ веку. К 120-й годовщине Декабрьского вооруженного восстания 1905 года

Музей современной истории России

Москва, Большой Предтеченский переулок, 4

Выставка приурочена к 120-й годовщине Декабрьского вооруженного восстания в Москве, ставшего кульминацией Первой русской революции. В экспозицию вошло более 200 уникальных предметов. Выставка позволяет через плакаты, живописные полотна и скульптуру увидеть гражданское противостояние, охватившее город. Произведения повествуют о накале страстей, борьбе жизни и смерти, столкновении бунта и порядка. Особое внимание привлекает осколок снаряда 1905 года с Пресни – именно он стал первым экспонатом в музейном собрании. Политический срез революции иллюстрируют документы и материалы ведущих политических партий и союзов.

16 июля – 12 апреля 2026 года

Тайны и красота. Европейские настольные кабинеты XVI–XIX веков в собрании Эрмитажа

Государственный Эрмитаж

Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 2

Экспозиция знакомит с разнообразием виртуозно исполненных уникальных предметов мебели – «художественных кабинетов», раскрывая феномен этого явления европейской культуры. Выставка представляет широкую панораму создания и бытования настольных кабинетов в XVI–XIX веках. Большинство изделий демонстрируются впервые. Их экспонирование потребовало сложной реставрационной подготовки, в ходе которой изучались тончайшие декоративные техники. Главное внимание уделено XVII столетию – периоду расцвета этого вида мебели. В то время кабинеты поражали многообразием декоративных техник и хитроумностью внутреннего устройства. Особенная широта идей раскрывалась в полной мере, когда они служили миниатюрными кунсткамерами, выполняя роль своеобразной модели Вселенной.

17 октября – 1 февраля 2026 года

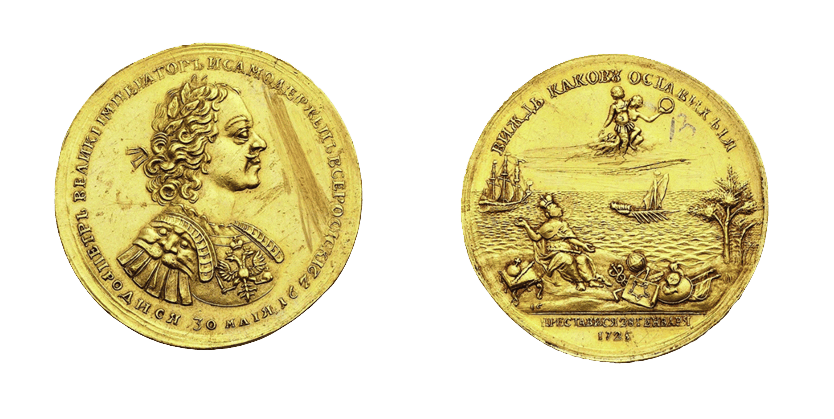

Последний триумф Петра Великого. Впереди вечность

Музеи Московского Кремля

Москва, Кремль, выставочные залы Успенской звонницы и Патриаршего дворца

В 1725 году завершилась полная перемен, трудов и славных свершений Петровская эпоха: Российская империя простилась со своим основателем – государем-реформатором Петром Великим (1672–1725). Выставочный проект ставит целью осветить ключевые этапы «последнего триумфа» императора, рассказать об увековечении его образа в памяти потомков и о формировании одной из важнейших коллекций мемориальных предметов – гардероба Петра I. В числе более 200 уникальных экспонатов – письмо прусскому королю Фридриху Вильгельму I, последний документ, подписанный лично Петром, а также рисунок в виде свитка длиной почти 10 метров, запечатлевший грандиозную похоронную процессию «отца Отечества».

11 сентября – 30 марта 2026 года

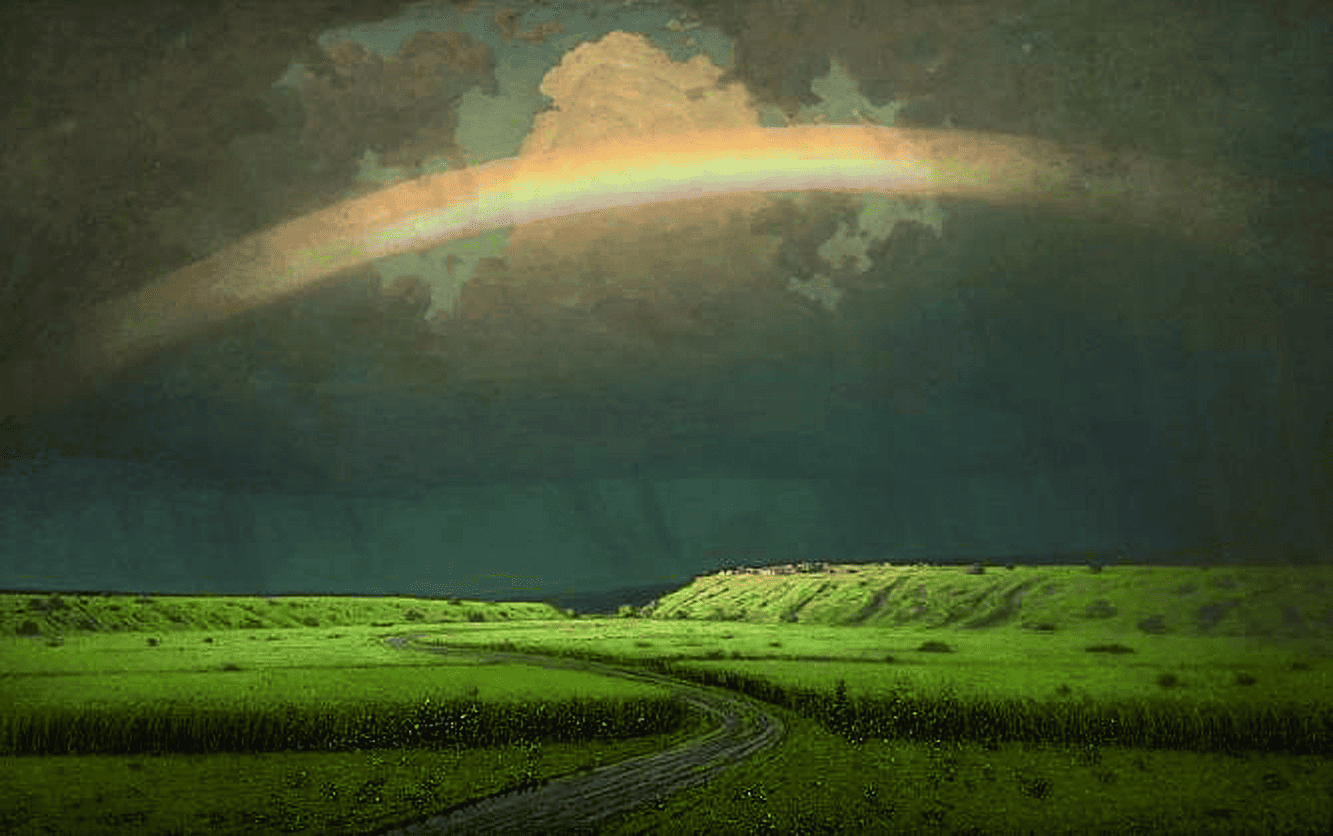

Архип Куинджи. Иллюзия света

Государственный Русский музей

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 2

Впервые за долгое время в Петербурге гений Архипа Куинджи (1842?–1910) предстает перед зрителем во всей полноте. Это позволяет проследить вехи его творческого пути – от ранних работ до знаменитых полотен из коллекции Русского музея, таких как «Лунная ночь на Днепре», «Ладожское озеро», «Радуга» и «Ночное». Музею принадлежит крупнейшая и репрезентативная коллекция работ Куинджи в мире, насчитывающая 202 произведения. Экспозиция, построенная на основе этого уникального собрания, дополнена произведениями из ведущих музейных хранилищ страны.

26 августа – 26 октября

Белый Храм. История Георгиевского собора «и созда ю чюдну, резным каменем»

Музей архитектуры имени А.В. Щусева

Москва, улица Воздвиженка, 5/25

Музей архитектуры совместно с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником представляет масштабный выставочный проект, посвященный истории создания, изучения и реставрации выдающегося памятника древнерусского искусства – Георгиевского собора в городе Юрьеве-Польском Владимирской области. Экспозиция повествует об истории храма, возведенного в 1230-е годы князем Святославом Всеволодовичем (1196–1252), который, по одной из версий, лично участвовал в его строительстве в качестве зодчего. Полностью украшенный белокаменной резьбой, собор стал венцом владимиро-суздальского зодчества и скульптурной пластики, развитие которых было прервано монгольским нашествием. На выставке собрано более 150 предметов. Это древние белокаменные резные рельефы и их копии, а также результаты исследований архитекторов от начала XX века до наших дней.

Варвара Рудакова

. Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. 1925.png)