События октября

№130 октябрь 2025

545 лет назад

«Конец рабству»

Началось Стояние на реке Угре

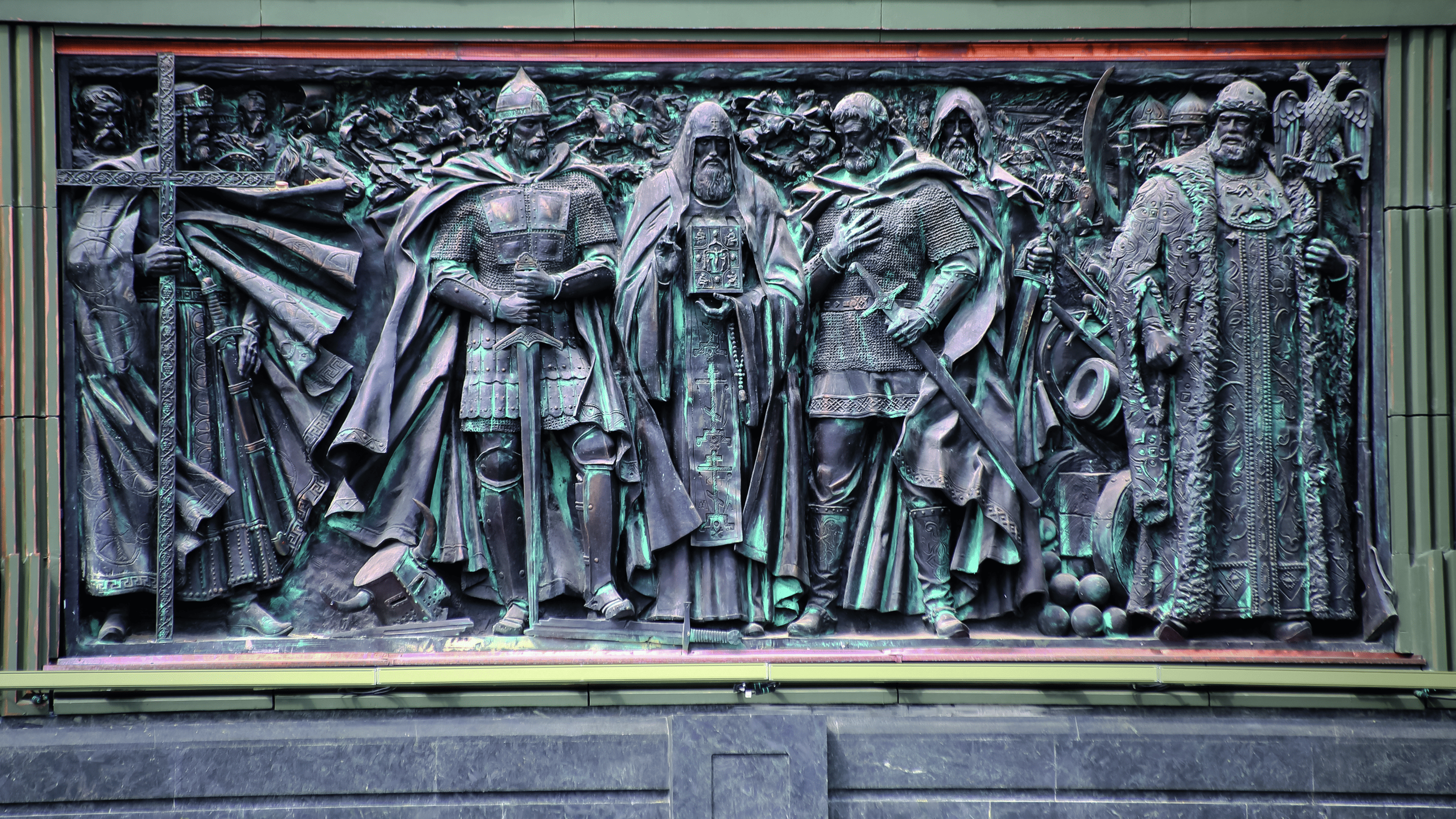

Преодоление зависимости от Орды было долгим процессом. Вскоре после победы на Куликовом поле в 1380 году князь Дмитрий Донской был вынужден снова выплачивать дань, и еще почти столетие установившийся порядок казался нерушимым. Коренной перелом в ситуации наступил лишь при его правнуке Иване III. Именно в этот период, когда завершалось собирание русских земель вокруг Москвы, хан Большой Орды Ахмат в 1472 году совершил поход на Русь. Ему удалось разорить Алексин, однако нанести решающий удар он не смог.

В Москве действия хана восприняли как нарушение устоев: если дань выплачивается исправно, нет причин нападать. Иван III счел себя вправе прекратить выплаты. Хан, в свою очередь, был убежден, что договоренности нарушил именно московский князь, подчинивший себе Новгород без ордынского позволения. Ахмат вызвал великого князя в Орду, но, получив отказ, стал готовиться к походу, заручившись поддержкой великого князя литовского Казимира IV.

8 октября 1480 года русские и ордынские войска оказались друг напротив друга – на противоположных берегах небольшой реки Угры, притока Оки, неподалеку от Калуги. Началось стояние: ни одна из сторон не решалась первой перейти водную преграду. В стане московского князя шли жаркие споры: помириться с Ордой или дать бой. Ахмат между тем ожидал подхода литовских отрядов. Наконец, Иван III принял решение, встав на сторону тех, кто выступал за окончательное освобождение от ордынской зависимости. Казалось, переход к решительным действиям и кровавая развязка неминуемы. Но Ахмат, не дождавшись помощи Казимира IV, которого в это время атаковал союзный Москве крымский хан, неожиданно отступил в степь. Русь отстояла свою независимость. «Здесь конец нашему рабству», – написал по поводу Стояния на Угре историк Николай Карамзин.

325 лет назад

Двенадцатый предстоятель

Ушел из жизни патриарх Адриан

Патриаршество в России было введено в царствование Федора Ивановича, в 1589 году, при деятельном участии Бориса Годунова. Адриан, возведенный на священный престол в 1690-м, стал двенадцатым и, как вскоре оказалось, последним предстоятелем церкви перед долгим – в два с лишним века – перерывом.

Известность он приобрел еще как архимандрит кремлевского Чудова монастыря. Сан патриарха Московского и всея Руси «и всех северных стран» принял благодаря поддержке царицы Натальи Кирилловны, матери Петра I. В своем «окружном послании» святитель осуждал «нововводные чужестранные обычаи», проникавшие в Россию еще со времен царя Алексея Михайловича, а при Петре I получившие решительную поддержку со стороны самодержца. Адриан критиковал ношение европейской одежды, брадобритие, несоблюдение постов, в том числе при царском дворе, а также курение табака. Святейшего не устраивало, что церковь теряет влияние на государственную идеологию, и он не боялся вступать в спор с самим царем. В то же время благословлял некоторые петровские преобразования – например, строительство военного флота.

В 1697 году, страдая от тяжкой болезни, Адриан составил духовное завещание, в котором наставлял царя пребывать в «родительском благочестии». Патриарх скончался в Николо-Перервинском монастыре под Москвой 15 (26) октября 1700 года.

Впоследствии Петр I назначил местоблюстителем патриаршего престола митрополита Стефана Яворского, однако собор для избрания главы Русской церкви долгое время не созывался. Государь опасался оппозиционных настроений, которые господствовали среди архиереев, и полагал, что преемник окажется еще более непримиримым к нововведениям. В 1721 году была учреждена Духовная коллегия, позже переименованная в Святейший синод, – государственный орган общецерковного управления. Фактически главой церкви стал сам монарх, а управляли ею назначенные им чиновники. Патриаршество в России было восстановлено только после крушения монархии и распада империи – мятежной осенью 1917 года.

Патриарх Московский и всея Руси Адриан. Парсуна. Начало XVIII века

100 лет назад

Смертельный наркоз

Глава советского оборонного ведомства Михаил Фрунзе скончался после неудачной операции

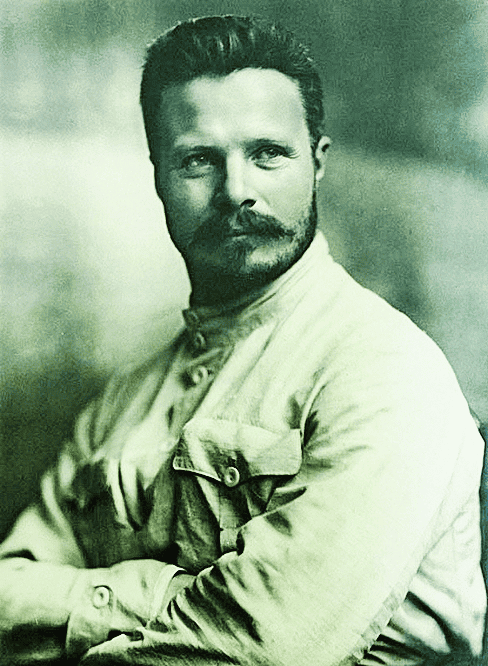

Его считали образцовым большевиком. Человек с застенчивой улыбкой и пламенным темпераментом, он встал на путь революции в 19 лет. 9 января 1905 года, в Кровавое воскресенье, участвовал в манифестации рабочих в Петербурге и был ранен. Летом того же года товарищ Арсений (таков был партийный псевдоним) стал одним из руководителей Иваново-Вознесенской стачки. Дважды приговаривался к смертной казни, которую заменяли каторжными работами. В 1907–1914 годах находился во Владимирской, Николаевской и Александровской каторжных тюрьмах, где подорвал здоровье. В Гражданскую войну Фрунзе, не имея военного образования, занимал ключевые посты в Красной армии: командовал 4-й, затем Туркестанской армиями, а после – Восточным, Туркестанским и Южным фронтами. В 1924-м возглавил штаб РККА и Военную академию, руководил военной реформой. В январе 1925-го Фрунзе сменил Троцкого на постах председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам СССР. Не претендуя на политическую власть, он избежал конфликтов с главными участниками острой внутрипартийной борьбы.

Михаил Фрунзе скончался 31 октября 1925-го после операции по поводу язвенной болезни, мучившей его многие годы. Сердце не выдержало наркоза. Его смерть стала горем для всей партии, включая Иосифа Сталина, которого безосновательно подозревали в организации убийства наркома. Писатель Борис Пильняк в своей «Повести непогашенной луны» (1926) популяризировал эту фальшивую гипотезу в иносказательной форме. Вскоре возник не менее фантастичный слух, что «убийство на операционном столе» организовал конкурент наркома Троцкий.

Детей Фрунзе усыновил его преемник Климент Ворошилов. Дочь Татьяна, доктор химических наук, прожила 103 года. В версию об убийстве отца по приказу Сталина она не верила. Сын Тимур, летчик-истребитель, погиб в 1942-м и был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Михаил Фрунзе. 1919 год

90 лет назад

Звезды над Москвой

На башнях Московского Кремля установлены символы советской власти

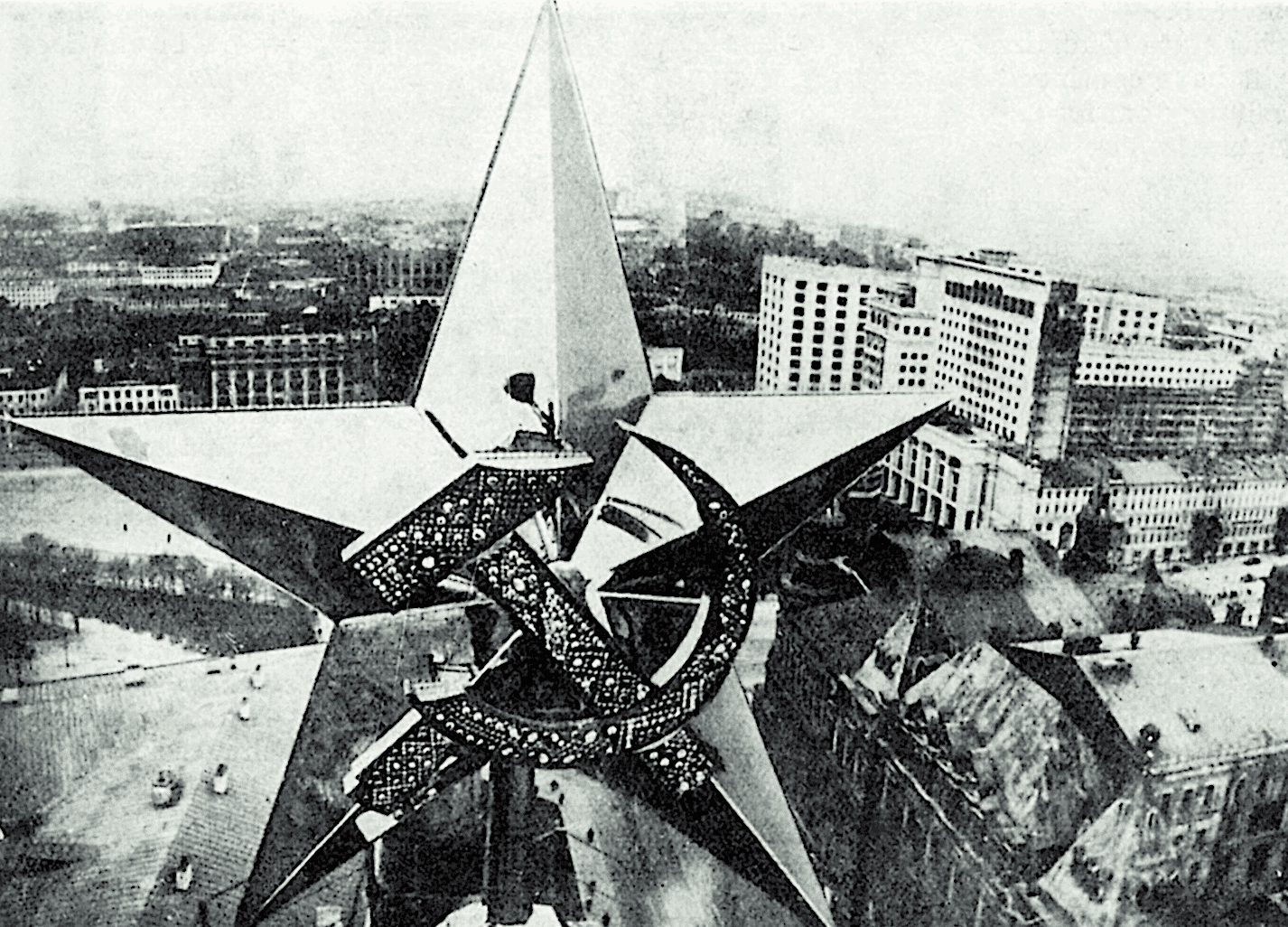

Идея снять с кремлевских башен царских двуглавых орлов, «паривших» над Москвой, возникла у большевиков вскоре после переноса столицы из Петрограда в Первопрестольную. Однако к ее реализации приступили лишь в конце лета 1935 года, когда Совет народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами». На подготовку акции ушло два месяца, и 24 октября первая металлическая звезда с серпом и молотом появилась на Спасской башне. Монтаж занял менее часа. До конца октября звезды украсили Никольскую, Троицкую и Боровицкую башни. Орлов убрали и с Исторического музея. Но вскоре выяснилось, что новые символы слишком велики и нарушают гармонию стройных кремлевских башен. Проявился и другой недостаток: под воздействием осадков уральские самоцветы и сусальное золото, украшавшие звезды, быстро потускнели.

В 1936 году Иосиф Сталин принял решение о проектировании новых звезд. К их созданию привлекли десятки учреждений и заводов. Академик Федор Федоровский определил форму, размеры и рисунок, а также предложил использовать для декорирования лучей специальное рубиновое стекло вместо металла. Его изготовили по особому рецепту и технологии на стекольном заводе «Красный Май» под Вышним Волочком. Пропорции пяти новых звезд были рассчитаны с ювелирной точностью. С земли они кажутся одинаковыми, хотя находятся на разной высоте и имеют разные размеры – от 3 до 3,75 метра в размахе. Новые рубиновые звезды зажглись над Московским Кремлем накануне 20-й годовщины Октябрьской революции – 2 ноября 1937 года.

80 лет назад

Парламент всего человечества

Основана Организация Объединенных Наций

Идея международной организации, которая гарантировала бы мирное и свободное развитие всех государств планеты, возникла во время Второй мировой войны. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года главы СССР, США и Великобритании договорились заложить в основу ее будущей деятельности принцип единогласия великих держав. Устав Организации Объединенных Наций (ООН) был разработан летом того же года. Подпись под этим историческим документом от Советского Союза поставил Андрей Громыко, в то время посол СССР в США. 24 октября Устав вступил в силу, а первым исполняющим обязанности Генерального секретаря стал англичанин Глэдвин Джебб. Впоследствии было решено, что этот пост не должны занимать представители крупных держав. 1 февраля 1946 года Генеральным секретарем ООН избрали норвежца Трюгве Ли.

Штаб-квартира организации разместилась в Нью-Йорке. Основные политические вопросы традиционно рассматриваются на Генеральной Ассамблее, заседания которой проходят ежегодно. В этом «парламенте всего человечества» не раз выступали главы государств со всего мира. Главный рабочий орган ООН – Совет Безопасности, постоянными членами которого, с правом вето, являются Россия (как правопреемница СССР), США, Китай, Франция и Великобритания.

На сегодняшний день в организацию входят 193 государства. Крупнейшими ее достижениями стали проекты по ограничению вооружений, поддержка стран, избавлявшихся от колониальной зависимости, помощь народам, страдавшим от стихийных бедствий, эпидемий и голода. ООН – площадка, на которой представители разных государств могут мирно решать возникающие споры, предотвращая новые войны. Впрочем, это удается не всегда: многие решения блокируются или оказываются запоздалыми. В последние десятилетия структуры ООН все чаще подвергаются критике за излишнюю бюрократизацию, а ее процедуры и решения – за неэффективность. С разных сторон звучат призывы к реформе организации, однако в международном сообществе до сих пор нет консенсуса относительно ее формата. Будет ли он когда-нибудь найден? Ответа на этот вопрос пока нет.

70 лет назад

«Письмо трехсот»

Ученые выступили против «народного академика» Трофима Лысенко

Агроном-новатор и селекционер Трофим Лысенко, не имевший полноценной научной подготовки, в 1938 году возглавил Академию сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ). Выдвигая новые аграрные технологии (многие позже были признаны лженаучными), Лысенко и его сторонники гарантировали государству быстрый рост урожайности и морозоустойчивости сельхозкультур. Они эффектно связывали свои концепции с марксистской доктриной. Лысенко провозгласили теоретиком единственно верной «пролетарской мичуринской биологии». Приверженцы «классической генетики» подвергались гонениям, многие ученые были репрессированы. Табу на критику Лысенко сохранялось как в годы правления Сталина, так и во времена Хрущева, который покровительствовал «народному академику».

В научном сообществе зрело недовольство всевластием Лысенко. В 1955 году в ленинградском Ботаническом институте имени В.Л. Комарова возник замысел написать коллективное обращение к руководителям партии и правительства, прежде всего – к Хрущеву. Письмо составило 21 страницу. Видные советские биологи критиковали позиции Лысенко, назвав его деятельность «беспрецедентным в истории обманом государства». Главным доводом стало описание вреда, который наносили «социалистическому строительству» методы академика и его последователи.

Послание подписали 297 ученых. К биологам присоединились знаменитые физики Петр Капица, Лев Ландау, Игорь Тамм, Андрей Сахаров, Лев Арцимович. Требования подписантов поддержали президент Академии наук СССР Александр Несмеянов и отец советской атомной бомбы академик Игорь Курчатов. 11 октября 1955 года письмо направили в Президиум ЦК КПСС. Хрущев отнесся к этому посланию с раздражением, но игнорировать мнение ученых с мировыми именами не мог даже он. Лысенко отстранили от руководства ВАСХНИЛ (правда, временно), в Московском обществе испытателей природы открыли секцию генетики, а в нескольких научных институтах начались генетические исследования. Монополия на истину в биологической науке была нарушена. Но окончательно Лысенко потерял влияние только осенью 1964 года после отставки Хрущева.

Никита Хрущев и Трофим Лысенко на опытном поле экспериментальной базы «Горки Ленинские». Начало 1960-х годов

. Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. 1925.png)

.png)