«Неведомой страны чертеж»

№130 октябрь 2025

В 1525 году появилась первая карта России, созданная по мотивам сочинения итальянского гуманиста Павла Иовия о Московии

Олег Кудрявцев, доктор исторических наук

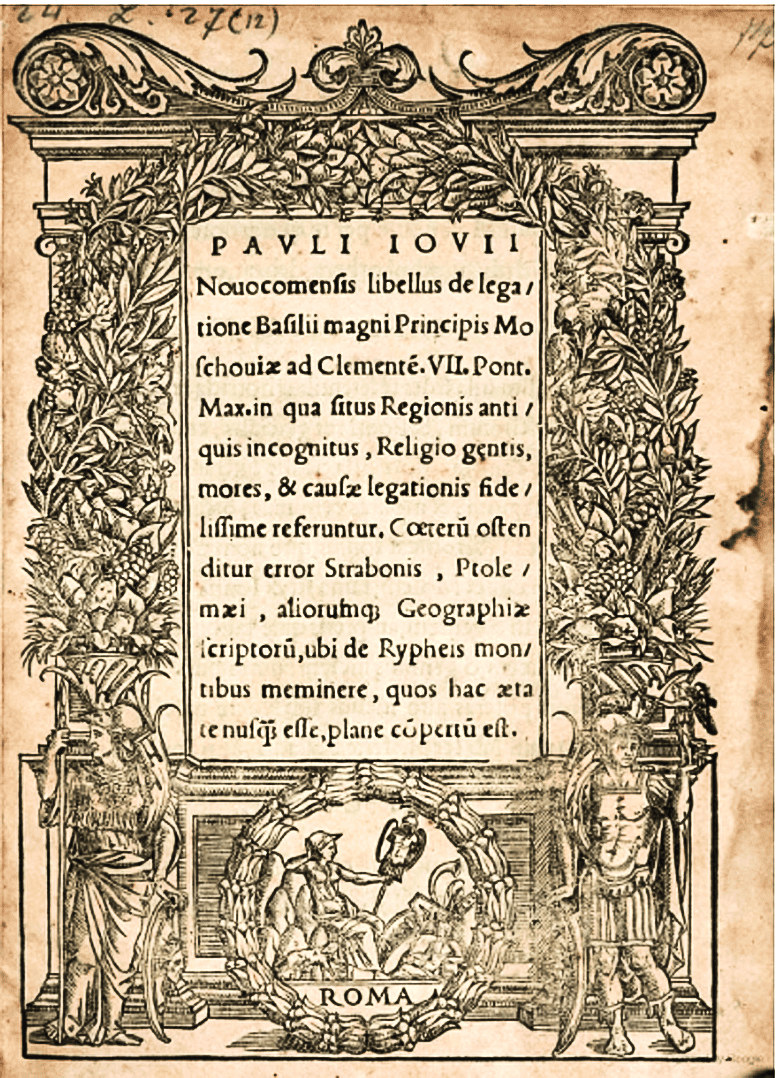

Самые ранние карты Московии появились в Европе на волне огромного интереса к ней, возникшего по разным причинам в первой четверти XVI века. Именно тогда были созданы первые значительные сочинения, специально посвященные Московской Руси. В одном из них, «Книге о посольстве Василия, великого князя московского, к папе Клименту VII» (1525), его автор Павел Иовий пообещал «воспроизвести местоположение сего региона на печатном чертеже». Несмотря на это, карта Московии отсутствовала во всех изданиях книги…

Павел Иовий, или Паоло Джовио (1483–1552), был весьма разносторонним ученым, чьи интересы простирались от истории, географии и астрономии до философии и медицины. Кроме того, он был страстным коллекционером. Долгие годы Иовий служил при дворах римских пап, выполняя их ответственные поручения, за что был возведен в сан епископа. Среди его работ особое место занимают «Элогии знаменитых мужей», посвященные прославленным полководцам, государственным и церковным деятелям, людям науки. Однако самое известное сочинение Иовия – о далекой Московии: оно было многократно переиздано и переведено с латыни на главные европейские языки.

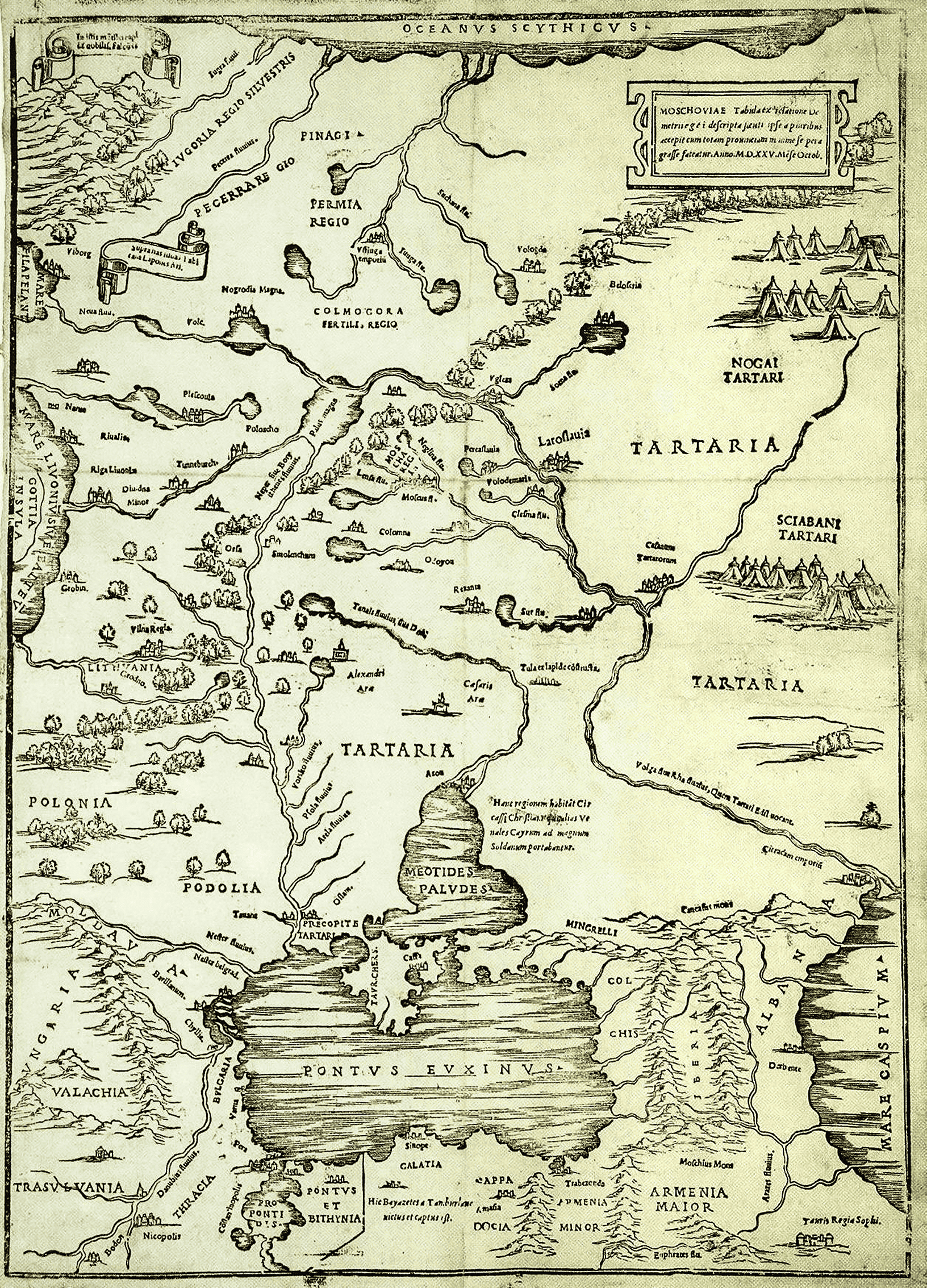

Впоследствии карта, о которой сообщал Иовий, нашлась – причем в двух вариантах. Первый был обнаружен в рукописном атласе, созданном в середине XVI века в Венеции генуэзским картографом Баттистой Аньезе. Второй представляет собой гравированное издание, подготовленное, возможно, самим Павлом Иовием, но по какой-то причине не включенное в его книгу. Обе карты имеют много общего, начиная с пояснительной надписи: «Карта Московии, составленная на основе рассказов посланца Дмитрия так, как он сам узнал от многих, поскольку, по его собственному признанию, всю страну он объехал далеко не полностью, год 1525, октябрь».

.png)

Баттиста Аньезе. Карта Московии из рукописного атласа. 1525 год. Библиотека Святого Марка, Венеция

Павел Иовий. 1550 год

Титульный лист «Книги о посольстве Василия, великого князя московского, к папе Клименту VII» Павла Иовия, опубликованной в Риме в 1525 году

Со слов московского гонца

История первой карты такова. В 34-листном сборнике карт Баттисты Аньезе, хранящемся в Венеции в библиотеке Святого Марка, Московской Руси посвящена рисованная карта № XXIII. Изготовлена она, как полагают, в 1525 году и около 1550-го перерисована Аньезе. Можно сказать, что это – вместе с гравированной картой – первое изображение Руси, или Московии, как называли ее на Западе, и сопредельных ей земель. Публикация карты Аньезе состоялась только в конце XIX века, причем все ее репродукции – черно-белые, тогда как оригинал был цветным.

На карте указаны время ее создания, октябрь 1525 года, и источник сведений об изображенных на ней географических реалиях – русский посланник в Риме Дмитрий Герасимов. Однако дипломат вряд ли мог сообщить иностранцам секретные материалы, к которым, в представлении московских властей, относился любой чертеж российского государства. Таким образом, Герасимов не принимал участия (по крайней мере прямого) в составлении карты. Она была вычерчена по мотивам книги Павла Иовия о Московии, действительно опиравшегося на рассказы Герасимова. Не исключено, что именно Иовий разработал ее первоначальный образец, в который Аньезе затем внес свою информацию. Во всяком случае, на его карте есть детали, отсутствующие в повествовании Иовия. Похоже, у Аньезе был дополнительный источник (или ряд источников) сведений о Московской Руси.

Под названием карты ближе к северу Аньезе поместил фигуру человека, сидящего на троне, в шапке с меховой оторочкой и с мечом в левой руке. Надпись под ним гласит: «Великий князь московитов» (Magnus princeps moscovitarum). Две другие фигуры на тронах, в высоких шапках, с жезлами в правой руке расположены к востоку и югу от изображения князя. Первая представлена на фоне шатров и палаток как «Великий западный татарин» (Magnus tartarus occidentalis), вторая как «Король грузинский» (Rex georgianiae). В верхней части карты можно увидеть Скифский (Северный Ледовитый) океан (Oceanus Siticus), на юго-востоке – «Гирканское, или Каспийское, море» (Mare Hyrchanum sive Caspium). На юго-западе даны близкие к реальным очертания «Понтийского моря, или Понта» (Mare Ponticum sive Pontus), то есть Черного моря, а также «Меотийских болот» (Meotides paludes), или Азовского моря. На северо-западе показаны весьма далекие от подлинных очертания берега Балтийского моря, обозначенного как «Финское море» (Mare Phinnicum).

Соседями московитов на востоке представлены ногайские и шибанские татары (Nogai и Sciabani tartari), при впадении Камы в Волгу отмечен «татарский город Казань» (Casanum tatarum), а на юге – прекопитские, то есть перекопские или крымские, татары (Precopite tartari). Далеко на юго-западе обозначены Подолия и Трансильвания, а на западе – Ливония, к ее владениям отнесены Гродно, Вильна и, по-видимому, Орша и Смоленск. Первые три города на самом деле входили в состав Великого княжества Литовского, или Литвы, которую Аньезе ложно отождествил из-за созвучия названий с Ливонией. Во всяком случае, Литва, как и Польша, – главные соседи России с запада – на карте не указаны.

Орша и Смоленск стоят в верхнем течении реки «Днепр, или Борисфен» (Nepr siue borystenes fluvius). Она берет начало, подобно Волге и Западной Двине, в большом водоеме, имеющем название «Великое болото» (palus magna), течет почти всегда строго на юг и впадает в Черное море. В среднем течении с запада почти перпендикулярно соединяется с ней некий приток (Припять?), поблизости от места его впадения находится город без названия, но, судя по расположению, это Киев. К востоку от Днепра из небольшого водоема берет начало «река Танаис, или Дон» (Tanais fluuius siue Don). Как и в случае с Днепром, приведены два названия Дона – античное и современное. Течет Дон вначале на юго-восток, потом резко поворачивает на юго-запад и впадает в Азовское море; в устье Дона обозначен город Тана (древнее название Азова). У излучины на восточном берегу нанесен неправдоподобно далеко к югу от Москвы город, надпись по соседству с которым гласит: «Тула сооружена из камня» (Tula ex lapide constructa). В излучине Дона на правобережье отмечено поселение, а рядом с ним надпись: «Цезаревы алтари» (Cesaris arae).

С востока близко от излучины Дона протекает самая мощная водная артерия региона – «река Волга, или Ра, которую татары именуют Эдиль» (Uolga siue rha fluuius quam tartari edil uocant). Любопытно, что Аньезе приводит целых три названия этой реки – древнее, принятое у русских и употреблявшееся татарами. Подобно Днепру и другим рекам, Волга берет начало из «Великого болота» и, как показано, течет в юго-восточном направлении, пока не впадает двумя протоками в Каспийское море. В устье ее стоит «большой торговый город Цитрахань» (Астрахань).

На Верхней Волге недалеко от впадения в нее с северо-востока некой реки Самы (может быть, Шексны) показан город Углич (Uglora). Немного ниже по течению значится Переславль (Pereslauia), расположенный на некотором удалении от реки. Еще ниже – Ярославль (Iaroslauia) и рядом на притоке Волги Клязьме (Clesma fluvius), на самом деле впадающей в Оку, – Владимир (Uolodemaria). Далее по течению к Волге с запада присоединяется довольно большая неназванная река – очевидно, Ока. В нее, в свою очередь, впадает с севера другая безымянная река поменьше – конечно же, Москва. В верхнем ее течении находится одноименный «большой город Москва» (Moscha ciuitas magna), а ниже, в месте ее соединения с Окой, город Коломна (Columna). Где-то в середине Москвы-реки в нее вливается с севера река Неглинная (Neglina flumen). Ниже по течению Волги в нее впадает с запада река, судя по названию, Сура (Sur fluvius); у ее истоков на каком-то водоеме расположен город, название которого отдаленно напоминает Рязань (Relania), хотя на самом деле Рязань стоит на Оке.

Благородные соколы

К северу от Верхней Волги, опять же в озерах или болотах, берут начало несколько рек, сливающихся в одну, которая не названа, но может быть только Северной Двиной. К ее западному берегу примыкает «область Пермь» (Permia regio), хотя на самом деле она находилась юго-восточнее этой реки. На западе от Северной Двины – в действительности должно было быть восточнее – параллельно ей течет, впадая в океан, река Печора (Рecera fluvius), а между Двиной и Печорой обозначена «Лесная Югорская область». Далее на запад показана некая река Югра (Iugra fluvius), вытекающая из расположенных на перешейке между Балтийским морем и океаном островерхих гор; надпись гласит: «На сих горах ловят благородных соколов». В этих горах угадывается Урал – таким образом, весь Русский Север на карте Аньезе изображен словно в зеркальном отражении.

На балтийском берегу обозначен город Выборг (Uiborg). Южнее в море впадает река Нева, которая течет с востока из некоего большого озера, где стоит Великий Новгород (Nouogrodia magna). Конечно, это озеро – Ильмень, хотя на самом деле Нева вытекает из Ладожского озера. В него с востока впадает некая река, берущая начало в Великом болоте, – этой рекой, скорее всего, должна быть Мста. Далее к югу на карте показан на берегу моря при устье реки город Нарва (Narua). Река должна иметь то же название, и вытекает она из озера, которое может быть только Чудским; в него втекает с востока небольшая безымянная река – вероятно, Великая, ибо на ней стоит город Псков (Plesco). Еще южнее – на самом деле должно быть западнее – на побережье Балтийского моря находится город Ревель (Riualia). Далее на юг показана Рига Ливонская (Riga liuonie), расположенная в устье Малой (Западной) Двины (Diuidna minor). Название реки подсказано – и это очевидно – Павлом Иовием, у которого говорится, что Двина Северная «дала имя другой меньшей реке (alteri fluuio minori), впадающей в Балтийское море».

Несомненным достоинством карты Аньезе было отражение в ней новейших для того времени географических сведений. В 1517 году польский космограф Матвей Меховский опроверг утверждения своих античных и средневековых предшественников о наличии на востоке Европы Рифейских или Гиперборейских гор, в которых будто бы берут начало Днепр, Волга, Дон и другие крупные реки, протекающие по территории Московии. По словам Меховского, их истоки находятся в местах равнинных, болотистых, лесистых. Хотя против него тут же выступил в книге, посвященной описанию собственной миссии к великому князю московскому (1518–1519), императорский посол Франческо да Колло, польский космограф был поддержан в сочинениях о Московии Альберта Кампенского и Павла Иовия. «Волга, в древности называвшаяся Ра, – сказано у Иовия, – берет начало из великих и обширных болот, именуемых Белыми озерами. <…> Из этих болот берут начало Двина, Ока, Москва, Волга, Танаис и Борисфен».

Но в карте Аньезе можно найти и существенное расхождение с информацией Меховского. Если польский автор трижды повторяет, что Волга впадает в Черное море, то Аньезе показывает, что Волга, справедливо изображенная как крупнейшая водная артерия на востоке известного тогда мира, несет свои воды в Каспийское море.

Портрет Матвея из Мехова. XIV век. Библиотека Альбертина, Лейпциг

Вторая карта

Вторая, гравированная карта Московии была обнаружена сравнительно недавно и в 1993 году приобретена Российским государственным архивом древних актов (РГАДА). Еще один ее экземпляр был найден немногим позже, в 2006-м, в той же венецианской библиотеке святого Марка и опубликован в 2020 году. По содержанию она очень близка карте Аньезе. Академик Борис Рыбаков считал эту гравированную карту «первичным, черновым наброском, сделанным после отъезда Дмитрия Герасимова из Италии между июлем и октябрем 1525 года». Однако едва ли ее уместно называть «наброском», она вполне закончена и подготовлена к печати. К тому же она не может считаться первичной в отношении карты Аньезе, ибо в таком случае в этой последней географическая информация гравированной карты отразилась бы полнее.

По формату карта вертикальная, что отличает ее от других карт с изображением Восточной Европы. Она представляет собой гравюру на дереве с элементами шрифтового набора. На ней, как и на карте Аньезе, с севера московитские пределы омывает Скифский (Северный Ледовитый) океан. На западе показаны два моря: Лапландское (mare Filapelanum) и Ливонское, или Балтийское (mare Livonivm sive Baltevm), отделяемые друг от друга неким выступом суши. На юге также два моря – Меотийские болота (Meotides paludes; Азовское море) и Понт Евксинский (Pontus euxinus; Черное море). На юго-востоке частично представлено Каспийское море (mare Caspivm).

Речная сеть гравированной карты почти такая же, какая изображена у Аньезе. Она точно так же демонстрирует, что по рекам Московии, Волге и другим, можно доплыть из Каспийского в Ливонское, Лапландское и в Черное море. Волга, а равно с ней Днепр, Западная Двина и Мста (?) берут начало в некоем водоеме, обозначенном как Великое болото. Волга на гравированной карте имеет тот же ряд названий, который приведен у Аньезе, и точно такие же притоки и города, стоящие на них. Прописными буквами особо выделен «Царственный город Москва» (Moscha regia), расположенный на Москве-реке (Moscus fluvius) в междуречье Яузы и Неглинной (Iensa fluvius, Neglina fluvius).

Западные реки и территории изображены на гравированной карте сходно с картой Аньезе, но есть и немаловажные отличия. Так, появляется, пусть сокращенно, название реки, вытекающей в западном направлении из неназванного озера (Ильмень), на котором стоит Великий Новгород (Nouogrodia magna), – Volc, то есть Волхов. Он впадает в какой-то маленький водоем (им может быть только Ладожское озеро). Из озера, в свою очередь, берет начало река Нева (Neva fluuius). Далее на юг показана впадающей уже в Балтийское море с востока река Нарва, вытекающая из неназванного водоема (Чудское озеро), в который с востока же впадает другая река (Великая), и на ней находится Псков (Plescouia). Еще дальше на побережье моря – город Ревель (Riualia). За ним гораздо южнее в то же море впадает Малая (Западная) Двина. Недалеко от ее устья расположен город Рига Ливонская (Riga Liuonia), затем вверх по течению – Динабург (ныне Даугавпилс). Еще южнее нанесена река без названия (должно быть, Неман), на ней отмечен город Гродно. С севера в нее впадает приток, на берегу которого стоит «Царственная Вильна». Между этими реками и городами дано название страны – Литва (Lithvania), а не Ливония, как ошибочно указано на карте Аньезе.

Далее к югу дано отсутствующее у Аньезе название еще одной, пограничной с Русью страны – Польши (Polonia). Южнее, недалеко от правого берега нижнего Днепра, теми же литерами, что и Польша, указано название западнорусской земли Подолии (у Аньезе это «Красная Русь»). С юго-запада эта земля ограничена рекой Днестр (Nester fluuius), а недалеко от ее устья расположен на берегу Черного моря Белгород-Днестровский (Nester belgrad).

А еще на гравированной карте – и в этом ее самое значительное отличие от труда Аньезе – нанесен огромный лес, названный в книге Иовия «Герцинским». «Непрерывной полосой тянется [он], – сказано у итальянского гуманиста, – по Московии в северо-восточном направлении до Скифского океана, так что беспредельная величина его всегда обманывала ожидания людей, старавшихся найти его конец». То же мы видим и на карте: огромная лесная полоса, правда никак не названная, продолжается от верховьев Днепра далеко на северо-восток почти до Северного Ледовитого океана.

Карта Московии. Гравюра. 1525 год. РГАДА

«Варианты единого сюжета»

Внимательное рассмотрение двух самых ранних карт Московии – изготовленной Баттистой Аньезе для его рукописного атласа и напечатанной в одно время с ней – позволяет согласиться с уже высказанным в историографии мнением о том, что они «настолько близки между собой, что могут рассматриваться как варианты единого сюжета». Однако полагать вслед за этим, что гравированная карта, автором которой мог быть Павел Иовий, положена в основу карты Аньезе, неправильно, ибо при таком допущении невозможно объяснить очевидные и существенные расхождения в географических объектах и написании их названий на этих двух картах. Скорее следует предположить наличие какого-то общего прототипа в виде чернового чертежа, на который составители обеих карт ориентировались, дополняя или поправляя его данными других источников.

Автором этого чертежа, по всей вероятности, был Иовий. Благодаря близости к папскому двору он мог общаться с русским посланником Герасимовым или его спутниками. Это дало Иовию богатый материал не только для карты, но и для описания Московии, опубликованного, напомним, в том же году. В своей книге он упоминает торговые проекты Паоло Чентурионе. Будучи купцом и одновременно папским посланцем в Москве, этот человек представлял собой настоящий кладезь информации о Московии. Нельзя исключать и рассказы других итальянских купцов или донесения папских дипломатов, с которыми Иовий мог встречаться в Риме. Многими сведениями он обязан античным писателям, хотя к ним относился критически, отвергая то, что противоречило достижениям современной ему науки, – например, «баснословные» Рифейские и Гиперборейские горы.

Если карта Иовия на века погрузилась в забвение, то его книга получила широкую известность, став для европейцев главным источником сведений о Московской Руси вплоть до появления в 1549 году «Записок о Московии» императорского дипломата Сигизмунда фон Герберштейна. Этот автор во многом опирался на труд Иовия, называя своего предшественника «писателем, безусловно, красноречивым и очень достоверным».

Появление двух карт Московии осенью 1525 года, почти в одно время с книгами об этой стране Павла Иовия, Альберта Кампенского и Иоганна Фабри, – свидетельство большого и напряженного внимания Европы к недавно заявившему о себе на ее восточных границах малоизвестному государству. Рассмотренные карты призваны были дать дополнительно к описаниям Московии ее детальное и наглядное изображение как сложного географического объекта. И надо признать, их составителям – несмотря на множество допущенных неточностей – это удалось.

Что почитать?

Россия в первой половине XVI в.: взгляд из Европы. М., 1997

Кудрявцев О.Ф. Русские земли в западноевропейской космографии первой половины XVI века. М., 2020

Олег Кудрявцев, доктор исторических наук

. Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. 1925.png)

.png)