Десять событий пятого года

№130 октябрь 2025

Это был особенный год: за свою многовековую историю Россия никогда еще не переживала столь масштабных потрясений

Олег Назаров, доктор исторических наук

Первая русская революция имела целый ряд причин, которые коренились в незавершенности политической и социально-экономической модернизации Российской империи и обострились в условиях неудачной Русско-японской войны 1904–1905 годов.

Прологом к революции стала сдача Порт-Артура 20 декабря 1904 года (2 января 1905 года). На следующий день Николай II записал в дневнике: «Получил ночью потрясающее известие от Стесселя о сдаче Порт-Артура японцам ввиду громадных потерь и болезненности среди гарнизона и полного израсходования снарядов! Тяжело и больно, хотя оно и предвиделось, но хотелось верить, что армия выручит крепость. Защитники все герои и сделали более того, что можно было предполагать. На то, значит, воля Божья!»

Кровавое воскресенье

Многотысячному шествию трудящихся столицы предшествовало увольнение четверых рабочих Путиловского завода – членов возглавляемого священником Георгием Гапоном «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». На предприятиях города начались забастовки. Николай II не придал им большого значения и 6 января уехал в Царское Село. На следующий день, когда стачка в Санкт-Петербурге стала всеобщей, начальник штаба войск гвардии и Санкт-Петербургского военного округа генерал Николай Мешетич сообщил градоначальнику Ивану Фуллону о намерении царя ввести в столице военное положение, после чего власть переходила к главнокомандующему войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа великому князю Владимиру Александровичу. Вероятно, распоряжение монарха о передаче власти в руки военных было устным, поскольку Николай II даже не отразил его в дневнике, по-видимому сочтя не столь важным. Между тем военное положение позволяло войскам силой подавлять массовые выступления. Вечером город был разделен на восемь секторов, во главе каждого поставлен командир с задачей организовать военные кордоны.

Не добившись восстановления уволенных рабочих, члены гапоновского общества решили подать Николаю II петицию, поведав о своих проблемах и чаяниях. Трудящиеся жаловались на то, что к ним «относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать». Моля государя о защите, они просили установить восьмичасовой рабочий день, отменить сверхурочные работы, разрешить создание профсоюзов, а заодно даровать политические свободы и созвать Учредительное собрание. Эти требования для власти были неприемлемы.

Утром 9 января с городских окраин к центру столицы двинулись колонны празднично одетых рабочих с семьями. Они несли хоругви, иконы и портреты Николая II, надеясь найти у царя защиту и помощь. На пути рабочих встали войска. На подступах к Зимнему дворцу, а также в ряде других мест произошел расстрел мирного шествия. По официальным сведениям, 130 человек были убиты, около 300 – ранены. Революционеры и журналисты называли совсем другие цифры жертв – до 5 тыс. человек.

19 января в Царском Селе Николай II принял специально отобранных полицией 34 рабочих. «Знаю, как нелегка жизнь рабочего. Многое нужно улучшить и упорядочить, но имейте терпение, – заявил монарх. – Но мятежной толпою заявлять мне о своих нуждах – преступно». Царь сказал, что прощает рабочим их вину, и велел выдать 50 тыс. рублей для помощи пострадавшим. Когда информация о встрече в Царском Селе была обнародована, по столице прокатилась волна возмущения его поступком.

Из дневника Николая II

9-го января. Воскресенье.

Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело! Мамá приехала к нам из города прямо к обедне. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей. Мамá осталась у нас на ночь.

<…>

19-го января. Среда.

Утомительный день.

После доклада был большой прием. Завтракали: Георгий и Минни. Принял трех раненых ниж. чин., которым дал знаки отличия Воен. ордена. Затем принял депутацию рабочих от больших фабрик и заводов Петербурга, которым сказал несколько слов по поводу последних беспорядков. Принял Булыгина, кот. назначается мин. внутр. дел. Недолго погулял. До чая принял Сахарова: позже Витте и Гербеля. Вечером пришлось долго читать; от всего этого окончательно ослаб головою.

<…>

25-го января. Вторник.

Была оттепель при ясной погоде. Сахаров не приехал к докладу, поэтому успел хорошо погулять до 12 час. Завтракали: M-elle de l’Escaille и граф. Гейден. Погулял еще и убил трех ворон. Занимался с успехом. Обедали: Миша, Ксения, Ольга, Петя, Юсуповы, Васильчиковы, Бенкендорфы и гр. Тотлебен (деж.). Гости пробыли у нас до 10½ час.

26-го января. Среда.

Принял первый доклад Манухина, затем 21 чел. Завтракали: Георгий, Минни, M-elle de l’Escaille и Скрыдлов, вернувшийся из Владивостока. В 2½ приняли 7 солдатиков, потерявших ноги в сражениях. Четверых наградил Георгиевскими крестами. Долго гулял, погода была мягкая. В 6 час. принял Булыгина. Читал. Обедал С. Долгорукий (деж.).

27-го января. Четверг.

После доклада Будберга принял Муравьева, назначенного послом в Италию. Погулял до завтрака. В 2½ принял гр. Льва Толстого – сына. Гулял и убил ворону. Занимался до 7 ч. Принял Трепова. Обедали: Миша, Ксения, Ольга, Петя и Зеленой (деж.).

.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D1%83%20%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%209%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%201905%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%201925.png)

Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. Худ. И.А. Владимиров. 1925 год

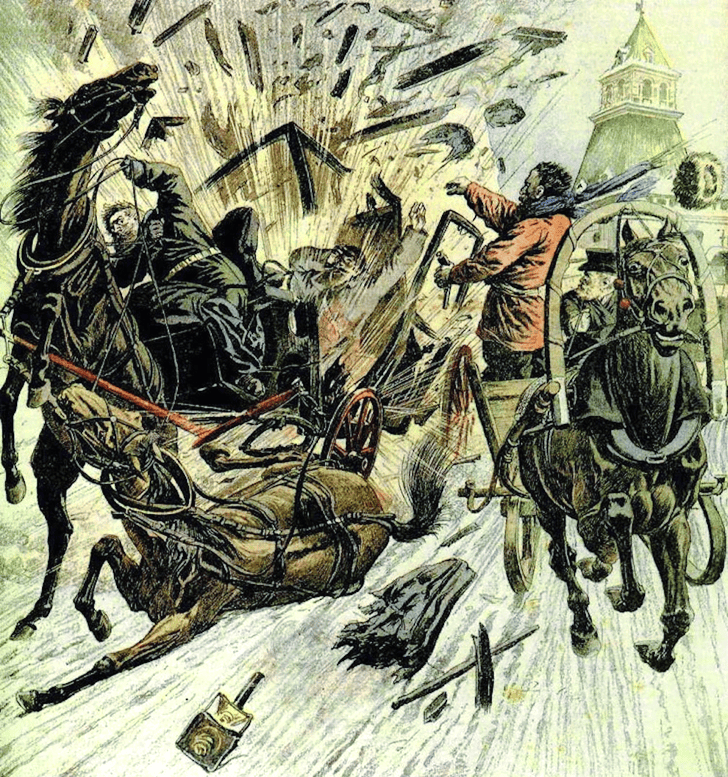

Взрыв в Кремле и поражение под Мукденом

В феврале 1905 года Боевая организация партии социалистов-революционеров подготовила и осуществила очередной громкий теракт. Если в апреле 1902-го и в июле 1904-го жертвами эсеровских боевиков были министры внутренних дел Дмитрий Сипягин и Вячеслав Плеве, то теперь дело дошло до московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Осуществить теракт вызвался Иван Каляев. Один из руководителей эсеров Борис Савинков писал о нем: «Каляев любил революцию так глубоко и нежно, как любят ее только те, кто отдает за нее жизнь. Но, прирожденный поэт, он любил искусство». 4 февраля «прирожденный поэт» подкараулил на Сенатской площади Кремля экипаж Сергея Александровича и метнул в него бомбу, которая оборвала жизнь дяди Николая II. Террорист был приговорен к смертной казни и 10 мая повешен в Шлиссельбургской крепости.

Пока власти разбирались с Каляевым, в Маньчжурии происходило трехнедельное Мукденское сражение. Битва началась 6 (19) февраля и поначалу являла собой совокупность самостоятельных боев на разных участках протяженного фронта. 11 (24) февраля 5-я армия генерала Кагэки Кавамуры прорвала левый фланг обороны русских войск у селения Киузань и вышла в район северо-восточнее Мукдена (ныне Шэньян), создав угрозу окружения.

Киузаньский прорыв оказался роковым. Главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии, генерал Алексей Куропаткин, разбросавший резервы на 100-километровом фронте, не сумел ни оперативно нанести контрудар, ни организовать отступление. Реакция Николая II на Мукденскую катастрофу удивила многих. Император лишь поменял местами Куропаткина и генерала Николая Линевича. Передав Куропаткину свою 1-ю армию, Линевич стал главнокомандующим. «Это назначение показывает наглядно кризис русского командного состава девятисотых годов и неумение Петербурга разбираться даже в высших представителях генералитета», – констатировал участник тех событий генерал Антон Деникин.

Из дневника Николая II

25-го февраля. Пятница.

Опять скверные известия с Дальнего Востока: Куропаткин дал себя обойти и уже под напором противника с трех сторон принужден отступить к Телину. Господи, что за неудачи. Имел большой прием. Вечером упаковывали подарки офицерам и солдатам санитарного поезда Аликс на Пасху.

26-го февраля. Суббота.

Вдвойне грустный день в этом году. В походной церкви была отслужена заупокойная обедня. Завтракали вместе. Принимал доклады. Погулял, было совсем тепло. После чая принял Булыгина. Вечером все запаковывали подарки.

27-го февраля. Воскресенье.

Целый день шел дождь. Были у обедни и завтракали со всеми по-воскресному. Дети почти поправились; у маленького «сокровища» был сильный жар с кашлем. Гулял. Обедала Ксения.

Покушение террориста Ивана Каляева в Кремле на великого князя Сергея Александровича. Обложка французского журнала Le Petit Journal. 1905 год

Иваново-Вознесенская стачка

Как и многие забастовки начала ХХ столетия, стачка в Иваново-Вознесенске Владимирской губернии была вызвана экономическими причинами, но, в отличие от других акций протеста, вскоре приобрела политическое значение. В ней участвовало около 70 тыс. рабочих 44 промышленных предприятий, также присоединились железнодорожные мастерские и типографии. Бастующие настаивали на восьмичасовом рабочем дне, полной оплате за время болезни, пенсии для потерявших трудоспособность, отмене штрафов, вежливом отношении со стороны администрации, улучшении условий труда и т. д. Были и политические требования к властям: свобода слова, стачек, союзов и печати. 15 мая рабочие Иваново-Вознесенска избрали 151 депутата (уполномоченного) в первый в России общегородской Совет рабочих депутатов, его председателем стал Авенир Ноздрин.

Опасаясь преследования властей, свои собрания участники акции проводили на реке Талке. Совет уведомил владимирского губернатора Ивана Леонтьева: «Мы, рабочие и мастеровые города Иваново-Вознесенска, на собрании 20 мая 1905 г. единогласно постановили… устроить милицию из среды себя, т. е. охранную стражу из рабочих, которая должна следить за порядком в городе и не допускать отдельные фабрики с мастерскими и заводы работать, прежде чем мы не решим встать все на работу». 2 июня губернатор выпустил распоряжение о запрете подобных собраний. На следующий день рабочих атаковал отряд казаков во главе с полицмейстером Иваном Кожеловским. 28 человек были убиты, несколько десятков получили ранения, более 80 были арестованы. Но рабочие продолжили забастовку. Предвидя, что стачка перерастет в бунт, 11 июня губернатор пошел на уступки и разрешил собираться на Талке. Следом фабриканты заявили о согласии повысить зарплаты на 10%. Общегородская забастовка продолжалась 72 дня, и 19 июля ввиду истощения рабочих решением Совета была организованно прекращена.

Из дневника Николая II

14-го апреля. Четверток великий.

Утром причастились Св. Тайн все вместе. «Маленькое сокровище» вело себя примерно в церкви. Сделали общую прогулку. Погода стояла чудная, солнце пекло по-настоящему. Читал до часу. Дядя Алексей завтракал с нами. Работал с Дмитрием на острове в снегу. Служба 12 евангелий длилась полтора часа. Легли рано.

15-го апреля. Пяток великий.

Весенняя погода. Немного погулял. В 12 ч. были на выносе плащаницы. После завтрака приняли вдвоем женщину-хирурга княжну Гедройц, вернувшуюся из Маньчжурии, и потом отдельно – 12 раненых офицеров. Работал с Дмитрием по-прежнему на льду. Вечером занимался.

16-го апреля. Великая суббота.

Чудный теплый день. Был занят с 10 час. до самой службы. После завтрака пошел с Дмитрием гулять и затем долго ковырял с ним лед. До обеда заканчивал дела. По случаю распечатания алтарей на Рогожском кладбище послал в Москву присутствовать при этом Димку Голицына.

17-го апреля. Светлое Христово Воскресение.

Встали около 10 ч. жарким утром. Христосовался в течение часа с почти 600 чел. Завтракали в свое время. Шел дождь. Долго гулял и колол лед с Дмитрием. Погода была идеальная. Читал. В 7½ пошли к вечерне.

Всеобщая стачка иваново-вознесенских рабочих в мае 1905 года. Открытка. Худ. Е.И. Дешалыт. 1977 год

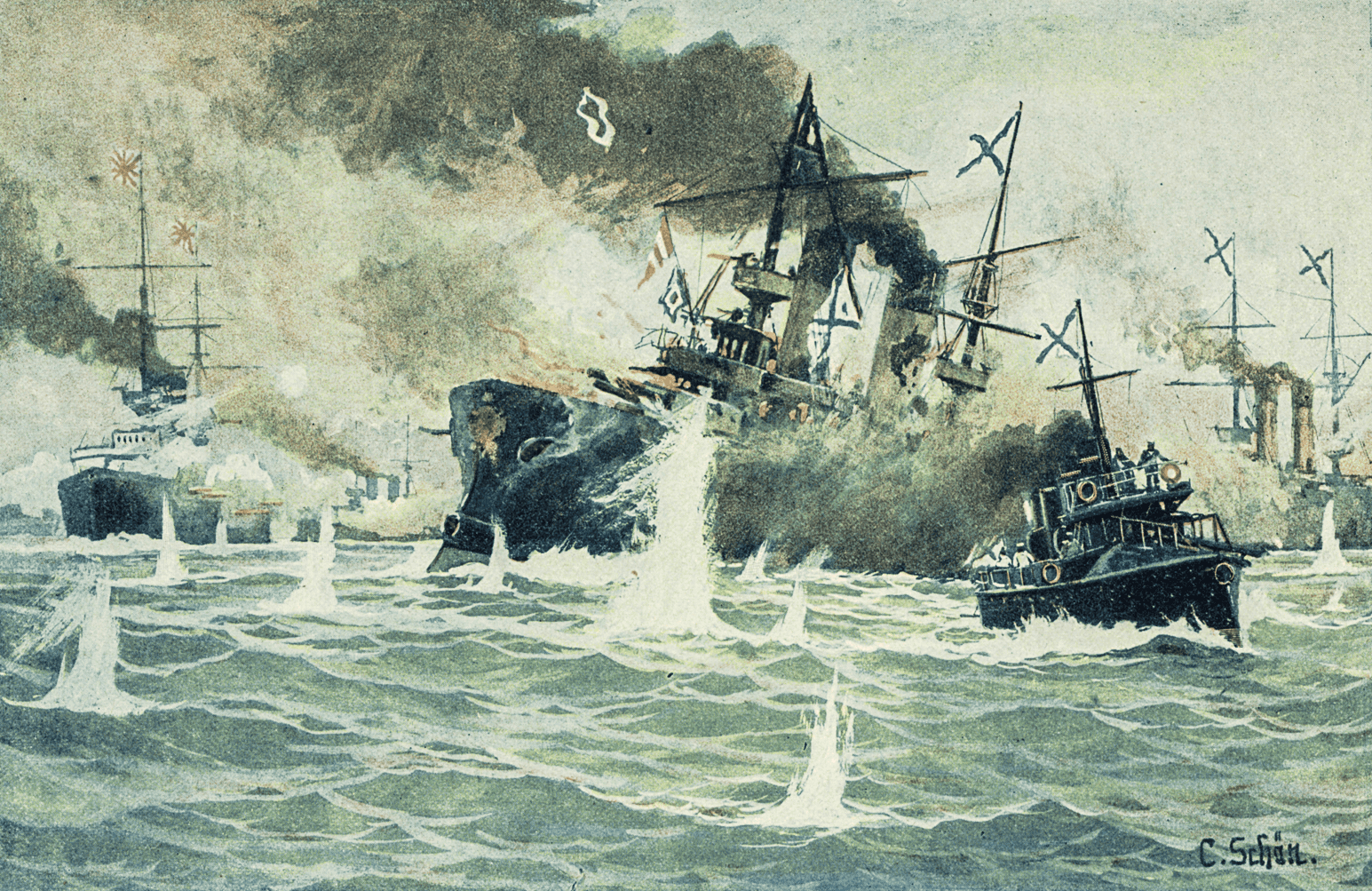

Цусимская катастрофа

Летом 1904 года в Санкт-Петербурге совместным решением высшего военно-морского командования и императора из кораблей Балтийского флота была сформирована 2-я Тихоокеанская эскадра для усиления Дальневосточного флота. Перед командовавшим ею вице-адмиралом Зиновием Рожественским была поставлена задача соединиться в Порт-Артуре с кораблями 1-й Тихоокеанской эскадры, нанести поражение главным силам японского флота и завоевать господство на море. Эскадре предстояло совершить восьмимесячное полукругосветное плавание протяженностью в 33 тыс. км из Либавы (ныне Лиепая) на Балтике вокруг Африки и через Индийский океан к японским берегам.

В «марафонский» заплыв эскадра Рожественского отправилась 2 октября 1904 года. Известие о падении Порт-Артура и бесславной гибели 1-й эскадры застало ее во время стоянки на Мадагаскаре. Казалось бы, поход 2-й эскадры утратил смысл. Однако Николай II так не думал. Через день после Кровавого воскресенья он записал в дневнике: «После завтрака принял контр-адмирала Небогатова, назначенного командующим дополнительным отрядом эскадры Тихого океана». Корабли Рожественского и Небогатова соединились 26 апреля (9 мая) 1905 года в заливе Ван Фонг неподалеку от Камрани.

В двухдневном морском сражении 14–15 (27–28) мая в Цусимском проливе, приуроченном вице-адмиралом Рожественским к девятой годовщине коронации Николая II, русский флот потерпел самое тяжелое в своей истории поражение: из 38 русских кораблей 21 был затоплен, 7 захвачены в плен, а 6 интернированы в нейтральных портах. Во Владивосток прорвались крейсер «Алмаз», транспорт «Анадырь», миноносцы «Грозный» и «Бравый». Из 12 броненосных кораблей, составлявших главную силу флота, 8 затонули и 4 сдались. Из 16 170 моряков погибли 5045 человек, а 7282 попали в плен.

По воспоминаниям великого князя Александра Михайловича, известие о катастрофе император получил в Гатчине во время пикника. «Будь я на месте Ники, то немедленно отрекся бы от престола. В цусимском поражении он не мог винить никого, кроме самого себя», – позже писал Александр Михайлович.

Из дневника Николая II

16-го мая. Понедельник.

После трех докладов приняли вдвоем 30 раненых и ампутированных солдат. Завтракали: д. Алексей и Кирилл (деж.). Ездил верхом, гулял и катался в байдарке. Сегодня стали приходить самые противоречивые вести и сведения о бое нашей эскадры с японским флотом – все насчет наших потерь и полное умолчание о их повреждениях. Такое неведение ужасно гнетет! Ольга, Петя и Кирилл обедали. Ездил в Павловск с ними.

17-го мая. Вторник.

Тяжелые и противоречивые известия продолжали приходить относительно неудачного боя в Цусимском проливе. Имел три доклада. Гуляли вдвоем. Погода была чудная, жаркая. Пили чай и обедали на балконе. Вечером долго принимал Булыгина и Тренева.

18-го мая. Среда.

Дивная погода. После доклада принял 90 офицеров, окончивших Мих[айловскую] арт. академию и офиц. арт. школу. Завтракал Сергей. Миша приехал проститься, т. к. вечером уезжает в Берлин на свадьбу кронпринца и Сесиль. Сделал хорошую прогулку верхом. На душе тяжело, больно, грустно. Обедали на балконе и покатались в Павловске.

19-го мая. Четверг.

Теперь окончательно подтвердились ужасные известия о гибели почти всей эскадры в двухдневном бою. Сам Рожественский раненый взят в плен!! День стоял дивный, что прибавляло еще больше грусти на душе. Имел три доклада. Завтракал Петюша. Ездил верхом. Обедали: Ольга, Петя, Воронов – ком. Примор. драг. полка и его жена.

Броненосец «Бородино» тонет со всем экипажем во время Цусимского сражения. Май 1905 года

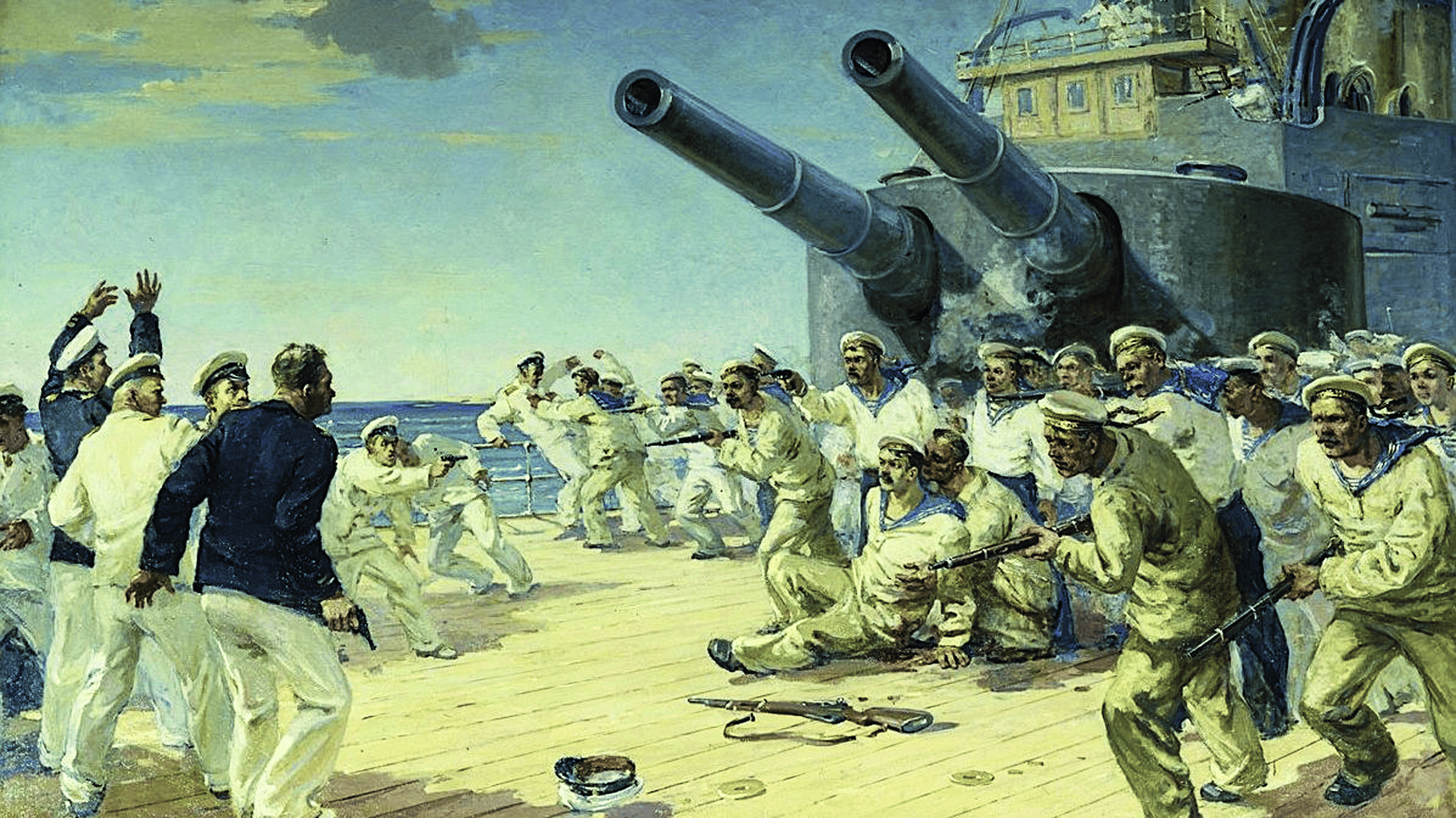

Восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»

14 июня на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» вспыхнуло восстание. В нем участвовали более 700 матросов, 14 из которых ранее служили на крейсере «Варяг» и сражались с японской эскадрой при Чемульпо.

Поводом стало закупленное на берегу для команды несвежее мясо. Судовой врач Сергей Смирнов распорядился смыть с него личинки мух соленым раствором и сварить борщ. Большинство матросов отказались его есть и предпочли сухари и воду. Капитан 1-го ранга Евгений Голиков, командующий кораблем, прибегнул к угрозам и вызвал караул, велев тем, кто готов питаться борщом, выйти к башне. Моряки, уверенные, что их ждет расстрел, с криками «Бей драконов!» кинулись за винтовками. Голиков и еще пятеро офицеров были убиты и брошены за борт. Туда, еще живым, сбросили и доктора Смирнова. В свалке офицеры смертельно ранили одного из вожаков мятежа – артиллерийского унтер-офицера Григория Вакуленчука.

Восставших возглавил матрос Афанасий Матюшенко. 15 июня судно под красным флагом прибыло в Одессу, тело Вакуленчука доставили на берег. После его похорон армейский патруль обстрелял возвращавшихся на броненосец моряков, среди них были убитые и раненые. В ответ с «Потемкина» выпустили два снаряда, стараясь попасть в дома градоначальника и командующего войсками, но промахнулись. Город охватили беспорядки, к утру в порту запылал пожар.

17 июня «Потемкин» встретился с эскадрой адмирала Александра Кригера, однако по бунтовщикам не было сделано ни единого выстрела. Вместо этого моряки с других кораблей приветствовали мятежный «Потемкин», а на броненосце «Георгий Победоносец» началось восстание.

В последующие дни судно бесцельно скиталось по Черному морю, пока 25 июня (8 июля) не достигло румынского порта Констанца, где экипаж передал его местным властям и сошел на берег. Возвращенный России «Князь Потемкин-Таврический» переименовали в «Пантелеймон». В ноябре его новая команда поддержала восстание моряков крейсера «Очаков», которое было быстро подавлено.

Из дневника Николая II

14-го июня. Вторник.

Чудный день. Сегодня Марии исполнилось 6 лет. Был занят до завтрака, Аликс ездила с детьми к молебну. В 3 часа отправились в Ропшу маленьким пикником. Аликс с детьми и А.А. Олениной в первом автомобиле, я с Соней Ден во втором с Орловым. Погуляли по всему парку, осмотрели дворец и выпили чай на террасе. Воздух был дивный и зелень особенно густая. Дети насладились вполне. Вернулись в Александрию в 6½ час. Читал долго. Ездил в байдарке и выкупался в море – в воде 19°. После обеда покатались вдвоем.

15-го июня. Среда.

Жаркий тихий день. Аликс и я очень долго принимали на Ферме и на целый час опоздали к завтраку. Дядя Алексей ожидал его с детьми в саду. Сделал большую прогулку в байдарке. Тетя Ольга приехала к чаю. Купался в море. После обеда покатались. Получил ошеломляющее известие из Одессы о том, что команда пришедшего туда броненосца «Князь Потемкин-Таврический» взбунтовалась, перебила офицеров и овладела судном, угрожая беспорядками в городе. Просто не верится!

16-го июня. Четверг.

Утром принял по этому случаю Авелана и Чухнина, который немедленно отправляется обратно в Черное море. Завтракал и обедал Андрей (деж.). Полдня шел дождь. Поспал днем, потом погулял. Долго читал. Вечером покатались вдвоем.

Вооруженное восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Июнь 1905 года. Худ. П.Т. Фомин. 1952 год

«Булыгинская Дума»

Еще 18 февраля император подписал на имя министра внутренних дел Александра Булыгина рескрипт (самим же Булыгиным подготовленный), поручив ему председательство в Особом совещании для разработки проекта положения о Государственной Думе. Заниматься проектом Булыгин уполномочил помощника начальника Главного управления по делам местного хозяйства МВД Сергея Крыжановского, который так понял поставленную перед ним задачу: «Необходимо проскользнуть по узкой тропинке между недоверием сверху и преувеличенными ожиданиями снизу и найти то среднее, которое отвечало бы назревшим и достаточно очевидным потребностям страны». К работе в Особом совещании были привлечены чиновники и специалисты в области права.

6 августа Николай II утвердил подготовленный Крыжановским и представленный Булыгиным проект законосовещательной Государственной Думы. В тот же день было опубликовано «Положение о выборах в Государственную Думу». Избранная на пять лет Дума должна была быть созвана в январе 1906 года. Она получила право обсуждать все законопроекты, бюджет, отчет государственного контроля и давать по ним заключения, которые передавались в Государственный совет. Затем законопроекты с заключениями Думы и Совета представлялись на «Высочайшее благовоззрение».

С принятием решения о созыве законосовещательной Думы император явно опоздал. Левые партии призвали к бойкоту выборов в «Булыгинскую Думу». Среди либералов единства не наблюдалось. 12–15 сентября состоялся съезд земских и городских деятелей. Он высказался за участие в работе Думы, но не собирался прекращать борьбу за «истинный парламентаризм и полную свободу гражданина и личности». Подъем революционного движения осенью 1905 года поставил точку в истории «Булыгинской Думы».

Из дневника Николая II

6-го августа. Суббота.

Стояла дивная погода. Сегодня обнародовано учреждение Государственной Думы. В 12 час. на площадке перед дворцом состоялся великолепный парад Преображенскому полку и 1-й батарее Михаила Павловича. Гадон замечательно представил полк. Назначил командира моей роты Оболенского и полк. ад. Свечина флигель-адъютантами. Вернулись домой в 3¼ и показали маленького Алексея Гадону и некоторым Преображенцам. Читал до 8 ч. Поехал с Мишей (деж.) сюрпризом в Уланский Манеж, обедал с офицерами и провел весьма приятные часы в полковой семье.

7-го августа. Воскресенье.

Вернулся в 4 часа домой; Гадон сопровождал верхом. Спал до 10 час. Чувствовал себя отлично и бодро. В 11 час. поехали к обедне, завтракали на Ферме. Играли в теннис. После чая принял доклад Глазова. Обедал Андрей (деж.). Занимался целый вечер. Начался дождь.

8-го августа. Понедельник.

Отличный день с периодическими ливнями. Аликс уехала в Царское. Завтракал С. Долгорукий (деж.). Принял сенатора Пестовского. Гулял. В 4 ч. началась охота на уток у Бабигона. Брали загонами три главных пруда. Участвовали: д. Владимир, д. Алексей, Николаша и Петя. Всего убито 84 утки; мною 18. Вернулся домой в 6. Обедал кн. Орлов. Весь вечер занимался. До 8 час. принимал Булыгина.

Министр внутренних дел Александр Булыгин. 1905 год

Портсмутский мирный договор

Сразу после разгрома русского флота под Цусимой министр иностранных дел Японии Дзютаро Комура дал поручение послу в Вашингтоне выяснить, не возьмет ли президент США Теодор Рузвельт на себя инициативу усадить русских и японцев за стол мирных переговоров. Рузвельт, после Цусимы направивший победителям поздравительную телеграмму, полную самых сердечных, теплых слов и неподдельного восхищения, 23 мая (5 июня) поручил послу США в России Джорджу Мейеру добиться аудиенции у Николая II и убедить его в том, что продолжение войны может привести к потере дальневосточных владений России. В итоге царь согласился на переговоры. Они прошли в американском Портсмуте.

10 (23) августа Комура вручил возглавлявшему делегацию России Сергею Витте ноту с предлагаемыми условиями мира. Японцы настаивали на аннексии Сахалина, возмещении их военных расходов, ограничении русских военно-морских сил на Дальнем Востоке и выдаче Японии в качестве приза русских военных судов, интернированных в нейтральных портах. Токио требовал признания особых политических, военных и экономических прав Японии в Корее, предоставления неограниченных прав рыбной ловли вдоль русского побережья Японского, Охотского и Берингова морей, эвакуации русских войск из Маньчжурии, передачи под свой контроль Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и Дальним и железной дороги между Порт-Артуром и Харбином.

Витте счел неприемлемыми требования уплаты контрибуции, уступки территории России, выдачи кораблей из нейтральных портов, ограничения прав на использование КВЖД и вооружений на Дальнем Востоке. К концу августа непреклонность сторон завела переговоры в тупик. Но когда японцам стало известно, что русские попросили счет за проживание в гостинице, то переполошились. Комура знал, что его страна, выжатая как лимон, продолжать войну не в состоянии.

23 августа (5 сентября) Россия и Япония подписали Портсмутский мирный договор. Отказав Токио в выплате контрибуции (что вызвало в Японии протесты), выдаче военных судов и ограничении военно-морского флота, Россия передавала Японии аренду Ляодунского полуострова, Южный Сахалин и железную дорогу от Порт-Артура до станции Чанчунь. Японцы получали право рыбной ловли вдоль русских берегов. Попытки Витте отстоять Южный Сахалин ссылками на Санкт-Петербургский договор 1875 года Комура пресек замечанием, что война прекратила действие всех договоров между Японией и Россией. Через 40 лет у советских дипломатов появится возможность напомнить японцам эти слова.

Из дневника Николая II

25-го августа. Четверг.

День стоял теплый и отличный. Был занят докладами с 10 час. до 12½. Завтракали одни с детьми. В 2½ во Дворце начался выход к молебну по случаю заключения мира. Должен сознаться, что радостного настроения не чувствовалось! Вернувшись домой, отправился верхом на короткую прогулку.

27-го августа. Суббота.

Ночью вода начала спадать, ветер был сильный, но день стоял чудный. До 11 час. простились с Ксенией и Сандро – счастливцы поехали в Крым. Завтракали и обедали у Мамá. Хорошо поиграли в теннис. Много читал до обеда. В 10 час. проводили Мамá, Мишу и Христофора на станцию – они отправились в Данию. Заехали к Ольге и Пете, но, не дождавшись их, возвратились к себе.

28-го августа. Воскресенье.

Простоял чудный теплый день. В 11 час. поехали к обедне и завтракали на Ферме. Принял Фрезе. Играли с успехом в теннис. После чая много читал. Обедали у Ольги и Пети. Просидели у них до 11½ час.

Переговоры в Портсмуте. Слева направо: Сергей Витте, барон Роман Розен, президент США Теодор Рузвельт, барон Дзютаро Комура, Когоро Такахира. 1905 год

Бунтующая деревня

Начавшиеся ранней весной крестьянские выступления продолжились летом и достигли пика в ноябре. Погромы и поджоги помещичьих усадеб, которым предшествовало самовольное присвоение скота, инвентаря и хлеба, происходили во многих уездах европейской части Российской империи. Причину раскрыла газета «Сын Отечества» (1905. № 226), опубликовавшая услышанный журналистом разговор крестьян: «Если мы оставим постройки в целости, то через 2–3 месяца помещики смогут вернуться, ну а если построек не будет, то раньше двух лет им тут делать нечего». Другими формами крестьянского протеста были захват земель, порубки помещичьих и казенных лесов, забастовки сельскохозяйственных рабочих, которые добивались увеличения зарплаты, сокращения рабочего времени и улучшения питания. 31 октября 1905 года крестьяне деревни Марково Волоколамского уезда, в 160 км от Москвы, провозгласили создание «Марковской республики». Президентом избрали сельского старосту Петра Буршина. На сходе был одобрен «Приговор» – перечень требований из 12 пунктов, текст которого напечатали даже в зарубежных газетах, в том числе в США. «Марковская республика» просуществовала восемь месяцев.

Из дневника Николая II

29-го сентября. Четверг.

Сегодня погода была еще лучше; к сожалению, едва удалось воспользоваться ею для прогулки – так я был занят. Завтракали Ники и Елена. Принял гр. Пратасова и потом на Ферме еще 40 раненых ниж. чин. Покатался около часа в байдарке вокруг бакена. Обедали: княжна Оболенская, Руднев (деж.), Всеволожский, Минков, Ланг, Грачев и Лепко. Вечер провели как всегда, сначала поговорили, затем поиграли в дутье.

30-го сентября. Пятница.

До 9 час. выехал на охоту за д. Низино. Откуда между загонами придвигались все ближе к железной дороге – все время пешком. Движения была масса; воздух живительный. Завтракали в палатке у д. Олино. Кончили облаву у Петерб. шоссе близ Михайловки. Всего убито: 421 штука. Мною 43: 5 фазанов, 2 куропатки, сова, 5 русаков и 29 беляков, кроме того козла пополам с Сергеем. Вернувшись домой в 6 час., принял кн. Хилкова, тоже участвовавшего в охоте. Много читал. Стана обедала у нас.

Разгром помещичьей усадьбы в 1905 году. Худ. Г.Н. Горелов. 1925 год

Всероссийская политическая стачка

Осенью забастовки рабочих, бунты крестьян, волнения в армии и на флоте, выступления левых партий, либеральной оппозиции и студентов приобрели невиданный размах и переросли во Всероссийскую октябрьскую политическую стачку. Требования участников были самые разные: кто-то добивался повышения зарплаты и восьмичасового рабочего дня, кто-то призывал к отмене частной собственности, кто-то – к ограничению самодержавия, кто-то – к созданию демократической республики и предоставлению всеобщего избирательного права.

12 октября Николай II записал в дневнике: «Забастовки на железных дорогах, начавшиеся вокруг Москвы, дошли до Петербурга, и сегодня забастовала Балтийская. <…> Для сообщения с Петербургом два раза в день начали ходить "Дозорный" и "Разведчик" [портовые суда, конвоиры императорских яхт. – «Историк»]. Милые времена!!» В этот день бастовали 750 тыс. рабочих и служащих 14 железных дорог протяженностью 40 тыс. км. К 13 октября стачечное движение охватило почти все губернии европейской части Российской империи и частично окраины. По разным подсчетам, во Всероссийской октябрьской политической стачке приняли участие от 1,5 до 2 млн человек. Самыми распространенными экономическими требованиями стали введение восьмичасового рабочего дня, повышение зарплаты, обязательное страхование жизни и здоровья работников, равная оплата женского и мужского труда. В числе политических требований были введение гражданских и политических прав и свобод, создание представительного органа власти, освобождение политзаключенных, отмена цензуры. В ряде населенных пунктов появились Советы рабочих депутатов.

В такой ситуации Николай II вынужден был пойти на уступки. 17 октября он подписал «Манифест об усовершенствовании государственного порядка».

Из дневника Николая II

14-го октября. Пятница.

Очень занятой день. Принимал Витте до и после завтрака, обсуждая программу будущих мероприятий. Это продолжалось до 5 час. Вышел ненадолго в сад. Читал. После обеда сидел с Енгалычевым и кн. Орловым. Стана провела вечер.

15-го октября. Суббота.

Тоже весьма занятой день. Утром прибыл Николаша. Имел с ним, Витте, Рихтером и Фредериксом длинное совещание по тому же вопросу о реформах. Оно продолжалось до 4 час. Погуляли вместе. День был теплый. Петя обедал с нами. Вечером у меня были: Горемыкин и Будберг.

16-го октября. Воскресенье.

День стоял серый и тихий. После завтрака сидел долго с Горемыкиным, Фредериксом и Будбергом над редактированием манифеста. Гулял с Аликс. Читал весь вечер. Стана обедала с нами.

17-го октября. Понедельник.

Годовщина крушения! В 10 час. поехали в казармы Сводно-Гвардейского батальона. По случаю его праздника отец Иоанн отслужил молебен в столовой. Завтракали Николаша и Стана. Сидели и разговаривали, ожидая приезда Витте. Подписал манифест в 5 час. После такого дня голова сделалась тяжелою и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, спаси и умири Россию!

Всеобщая железнодорожная забастовка. Октябрь 1905 года. Худ. Г.К. Савицкий. 1925 год

Московское вооруженное восстание

В полдень 7 декабря по призыву Московского совета рабочих депутатов в Первопрестольной началась всеобщая стачка. Ночью ее организаторы были арестованы, но забастовки и демонстрации продолжались. Вечером 9 декабря войска окружили Московское реальное училище Ивана Фидлера на Чистых прудах, где собрались члены боевой дружины. Сдаться они отказались, и по зданию был открыт артиллерийский огонь. Революционерам пришлось выйти на улицу, где многих арестовали. В течение следующего дня в Москве выросли сотни баррикад, для сооружения которых использовались заборы, домовые ворота, афишные тумбы, фонарные столбы. Их связывали между собой и с помощью снега и воды создавали ледяные преграды. Особенно много баррикад возвели на Садовом кольце, отделив центр города от окраин.

В отсутствие общего центра руководства в каждом из районов восставшие действовали по своему усмотрению. Важную роль играли члены революционных партий – эсеры, анархисты, большевики и меньшевики. На Пресне штаб возглавлял большевик Зиновий Литвин-Седой. Эсеровская дружина под началом Владимира Мазурина (Володи) исполняла приговоры созданного рабочими военно-революционного трибунала. Именно ею был арестован и расстрелян Александр Войлошников, помощник начальника московской сыскной полиции, до этого много лет прослуживший в охранке. Восставшие не только сражались на баррикадах, но, перемещаясь мелкими группами, обстреливали солдат из подворотен, с крыш и из окон домов.

13 декабря недавно назначенный московским генерал-губернатором Федор Дубасов в телеграмме на имя Николая II попросил «немедля выслать из Петербурга бригаду пехоты». 15 декабря войска стали прибывать в Москву. Важнейшую роль в подавлении Московского восстания сыграл лейб-гвардейский Семеновский полк. Командир полка генерал-майор полковник Георгий Мин приказал подчиненным: «Арестованных не иметь, пощады не давать». Штурм Пресни – последнего очага сопротивления – начался с артиллерийского обстрела. В ситуации неравенства сил Московский совет, Московский комитет РСДРП и Совет боевых дружин постановили с 18 декабря прекратить восстание и забастовку.

Из дневника Николая II

10-го декабря. Суббота.

Утром доклады окончились вовремя. Днем хорошо погулял. Обедали: Элла, Мари и Дмитрий. Вечером принял Трепова и много занимался.

11-го декабря. Воскресенье.

Встали поздно. Принял Мейндорфа, Юсупова и Скоропадского до обедни. Завтракали со всеми. Гулял долго. Сегодня вступил Л.-Гв. Финляндский полк. В 8 час. обедали все офицеры. Принял Николашу и Трепова. Вчера в Москве произошло настоящее побоище между войсками и революционерами. Потери последних большие, но не могли быть точно выяснены.

Баррикада на Долгоруковской улице у зданий кондитерской фабрики «Реномэ». Москва, 1905 год

Олег Назаров, доктор исторических наук

.png)