Как работала Дума

№130 октябрь 2025

Главным детищем Манифеста 17 октября стала Государственная Дума. Как строилась работа ее первых созывов?

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук

Создание Думы анонсировалось еще в августе 1905 года царским манифестом, вдохновителем которого был министр внутренних дел Александр Булыгин. Новый орган должен был успокоить революционные страсти, став псевдопарламентом, в избрании которого могло участвовать не больше четверти населения страны. Однако маневр не удался: ни царь, который не хотел перемен, ни взбудораженное общество, которое, наоборот, требовало коренных преобразований, идею не поддержали. В итоге булыгинский проект отправился в политическое небытие вместе с его автором.

Манифест 17 октября обещал, что никакой закон не сможет быть принятым без одобрения Думы; таким образом, она, хоть и называлась в манифесте «законосовещательной», становилась, по сути, полноценным законодательным учреждением. Еще в августе 1905-го в ее ведение обещали передать предварительную разработку и обсуждение новых законов и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов.

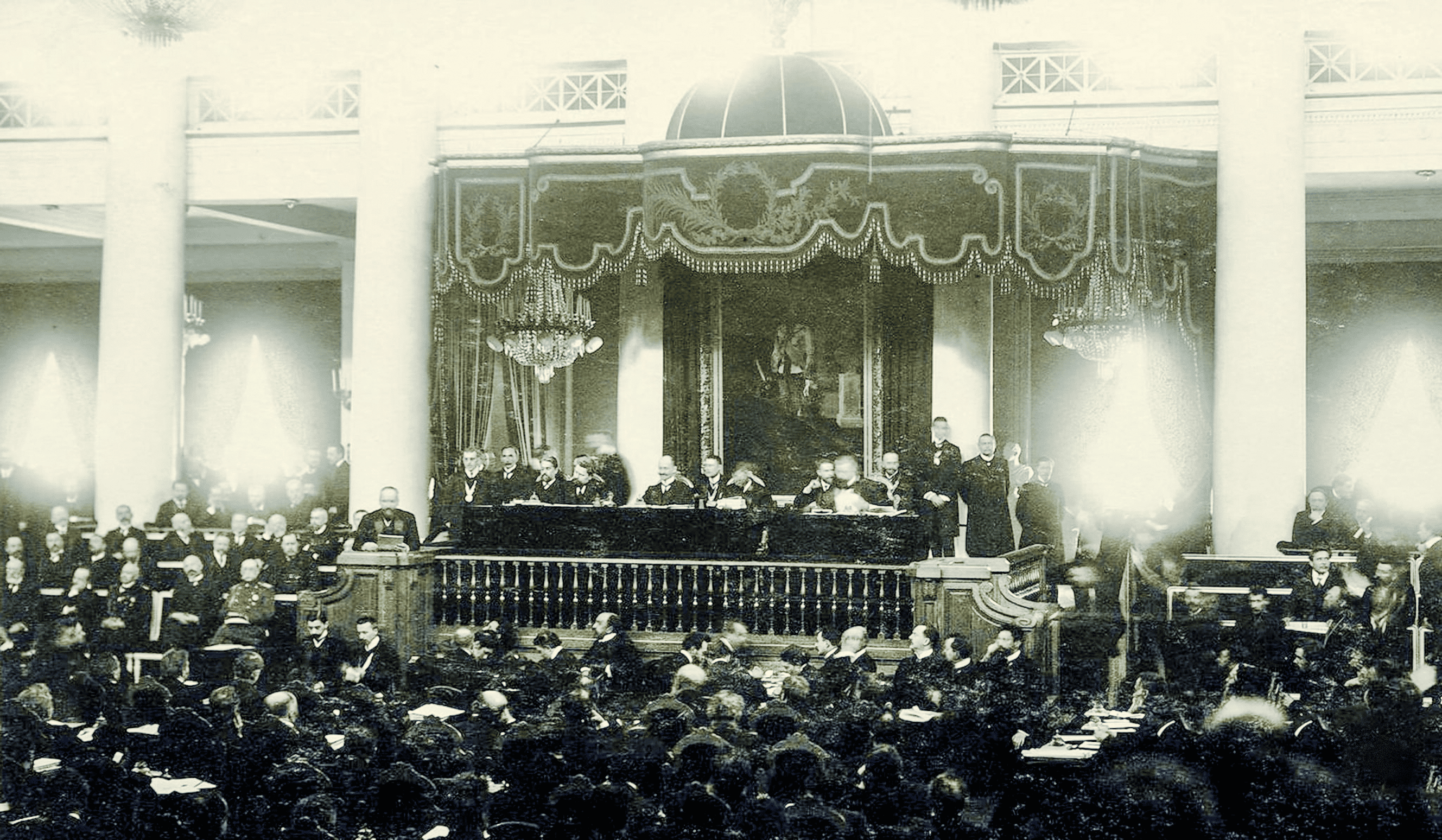

Петр Столыпин на трибуне Второй Государственной Думы. 6 марта 1907 года

Праздник демократии

Созыв Думы был намечен на апрель 1906 года, но к этому времени во многих районах огромной, охваченной волнениями страны выборы еще не закончились. К назначенному сроку из 525 депутатов успели избрать 499, но и из них в Санкт-Петербург прибыли только 480: избрание 12 человек было отменено по разным причинам, 6 не смогли прибыть в столицу, а еще один умер в дороге.

По схеме, выработанной правительством, выборы в Думу проходили по многоступенчатой куриальной системе. Избиратели делились на четыре курии, выбиравшие по особым квотам выборщиков, которые, в свою очередь, выбирали депутатов. В землевладельческой (помещичьей) курии один выборщик приходился на 2 тыс. избирателей, в городской – на 4 тыс., в крестьянской – на 30 тыс., а в рабочей – на целых 90 тыс. Многие – женщины, молодежь до 25 лет, военнослужащие – вообще не имели права голоса. Несмотря на это, большинство населения голосовало с энтузиазмом, надеясь, что Дума обеспечит стране желанные реформы. В результате состав депутатов оказался весьма демократичным – ни в одной стране мира в то время народные массы не были так широко представлены в парламенте.

Почти половина избранных депутатов (42%) имела высшее образование, но немало было и лиц с начальным образованием, а двое, вопреки правилам выборов, даже неграмотны. Что касается политических пристрастий, то первую скрипку в Думе играли кадеты (176 человек) и трудовики (102 человека). Многие депутаты представляли нацменьшинства (например, 33 члена польского коло, то есть круга). Хотя революционные партии бойкотировали выборы, их активисты (23 эсера и 18 меньшевиков) были избраны как независимые депутаты. Большевики в выборах не участвовали, отказались от участия в них и многие монархисты, отвергавшие парламентаризм как «покушение на основы самодержавия».

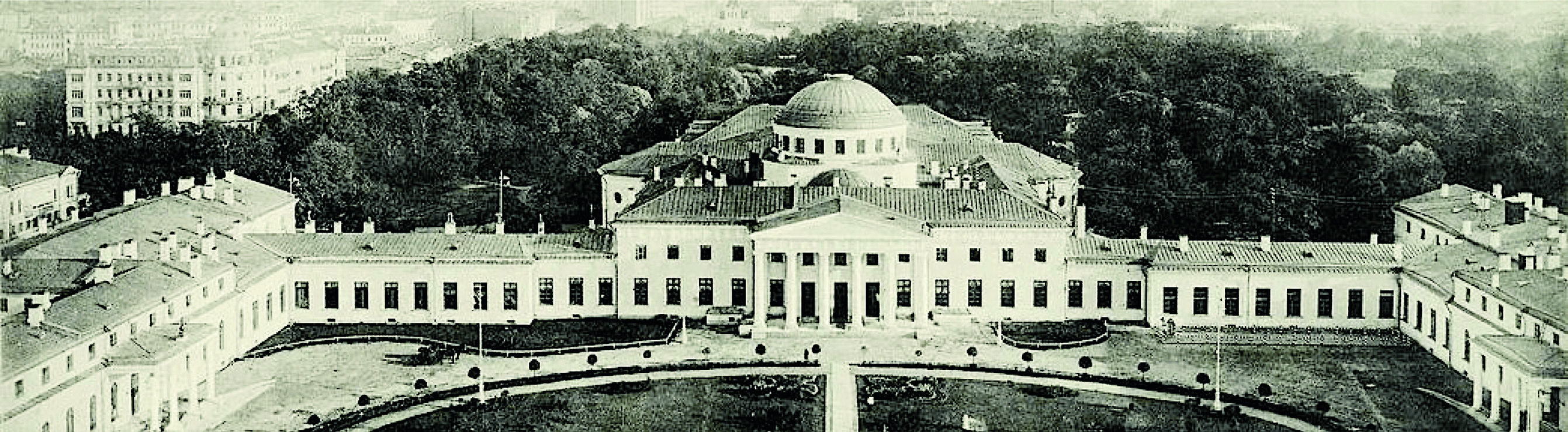

Первый день работы Думы, 27 апреля, для многих стал праздником. Вокруг Таврического дворца, отданного новому учреждению, с раннего утра собрались толпы любопытных. Депутат Петр Попов вспоминал: «Тысячи рук тянутся к избранникам народа, шапки мелькают в воздухе… Тысячи голосов слились в один клик: "Да здравствует Дума! Слава избранникам народа!"». Перед началом заседания членов Думы и Госсовета принял в Зимнем дворце Николай II. Встреча оказалась напряженной: многие депутаты терпеть не могли власть. По словам кадета Владимира Оболенского, «это были два враждебных стана, расположившиеся друг против друга: пестрая с золотом толпа царских сановников и серо-черная с цветными крапинами толпа депутатов. Старые, седые сановники, хранители этикета и традиций, надменно, хотя не без страха и смущения, разглядывали "улицу", приведенную во дворец революцией».

Выступая перед депутатами, царь назвал их «лучшими людьми империи». Не на всех присутствующих это произвело должный эффект – некоторые, указывая пальцем на вельмож, шептались: «Золота-то на этом пузе сколько – целую деревню можно бы зиму прокормить…» Встреча удручающе подействовала и на Николая II, который после нее даже расплакался. По словам его матери Марии Федоровны, императрица, «гладя голову государя, повторяла: я все это предвидела… предвидела… я говорила… Вдруг он сильно ударил кулаком по локотнику кресла и крикнул: я ее создал и я ее уничтожу. Верьте мне!»

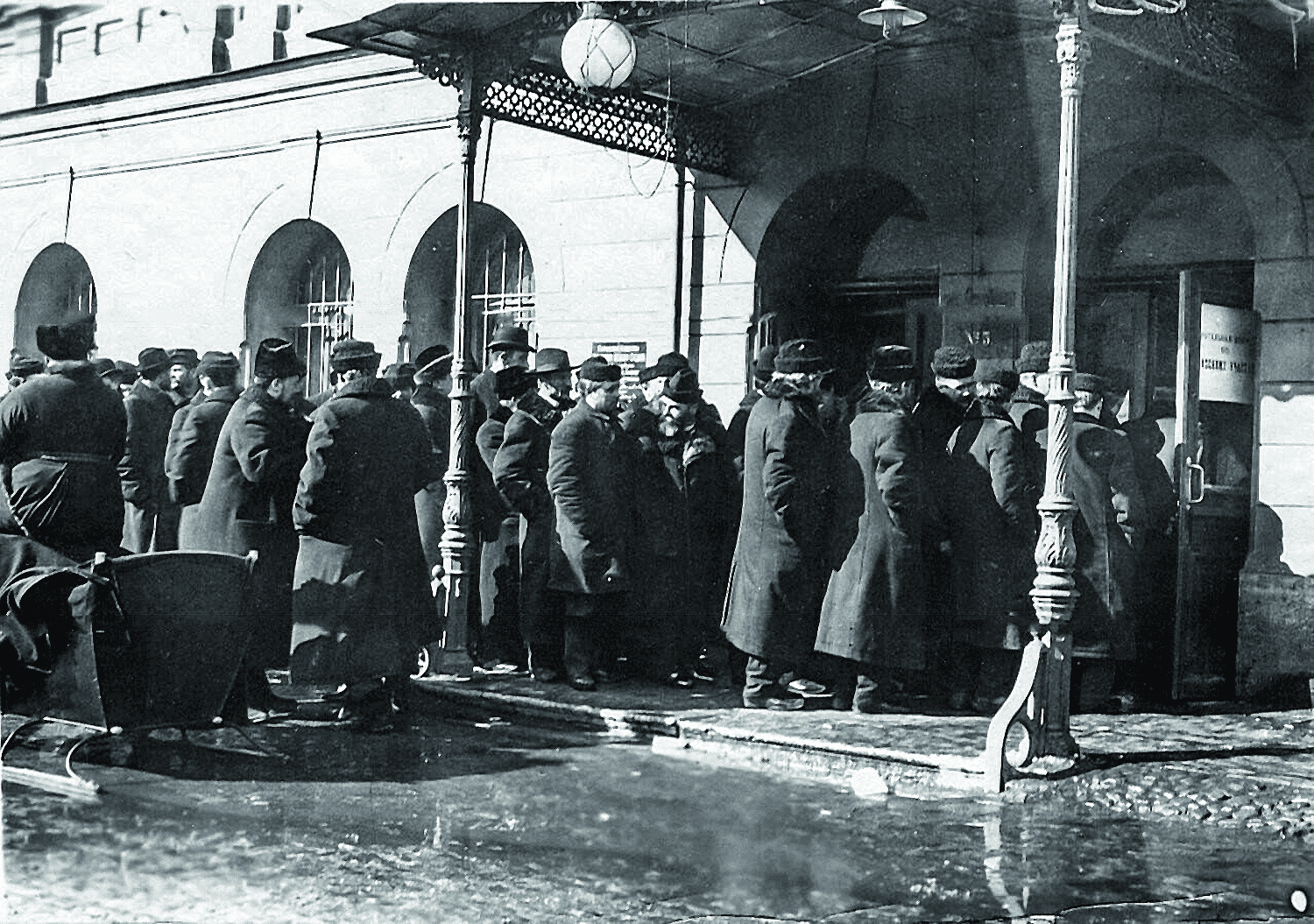

Избиратели у подъезда городской думы во время выборов выборщиков в Первую Государственную Думу. Санкт-Петербург, 20 марта 1906 года

«Дума народного гнева»

Впечатления первого дня оказались верными: Первая Дума все больше скатывалась на путь сопротивления власти. Министр внутренних дел Петр Столыпин, вначале настроенный на сотрудничество с думцами, встретился с лидером кадетов Павлом Милюковым и предложил его партии часть министерских постов. Милюков, однако, потребовал все посты, на чем переговоры и закончились. На первых же заседаниях кадеты, поддержанные многими трудовиками, потребовали амнистии политзаключенных, отмены смертной казни, установления ответственности Совета министров перед Думой. Эти требования большинства Думы 5 мая были направлены тогдашнему председателю Совета министров Ивану Горемыкину, но он отказался их принять.

Дело осложнялось тем, что ни думцы, ни их чиновные оппоненты в точности не знали, что Дума может и чего не может. Основные законы 23 апреля 1906 года описывали ее полномочия достаточно туманно: например, сообщали, что император осуществляет законодательную власть «в единении» с Думой и Госсоветом. Никто не представлял, что такое «единение» и что делать, если все три стороны придерживаются по какому-либо вопросу разных мнений. Дума могла предлагать новые законы, требовать отмены или изменения старых и рассматривать законопроекты, вносившиеся в нее министрами, Госсоветом или комиссиями самой Думы. Она также рассматривала и утверждала статьи государственного бюджета и сметы министерств, санкционировала введение новых налогов и другие важные хозяйственные вопросы. Дума была вправе требовать от министров объяснения по поводу законности их действий, а также вызывать их на свои заседания, однако те могли не являться, если «эти предметы по соображениям государственного порядка не подлежат оглашению».

В первые месяцы Дума приняла всего два законопроекта, хотя рассмотрела около 30. Один касался отмены смертной казни (и был отвергнут Госсоветом), второй – ассигнования 15 млн рублей жертвам голода. По всем остальным вопросам, прежде всего по земельному, разыгрывались горячие споры. Кадеты выступали за передачу части помещичьих земель крестьянам за выкуп, трудовики – без выкупа, а эсеры вообще предложили отменить частную собственность на землю. Дума отклонила эту меру как слишком радикальную, но правительство пригрозило распустить ее, если полемика вокруг аграрного вопроса не прекратится.

8 июля 1906 года Столыпин, ставший к тому времени непримиримым врагом Думы, занял пост главы правительства. Стало ясно, что «Думе народного гнева», как ее называли левые журналисты, грозит роспуск, но депутаты, следуя логике «чем хуже, тем лучше», еще активнее выступали против власти. Достаточно сказать, что за 72 дня работы они приняли 391 запрос о незаконных действиях правительства. Терпение последнего иссякло 9 июля. Депутаты, придя утром в Таврический дворец, нашли его запертым. На дверях висел указ Николая II о роспуске Думы, где говорилось: «Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились… к действиям явно незаконным». Часть думцев (180 человек), собравшись в Выборге, попытались поднять народ в свою защиту, но из этого ничего не вышло, а подписанты Выборгского воззвания получили тюремные сроки и запрет избираться в новую Думу.

Таврический дворец в Санкт-Петербурге, где проходили заседания Первой Государственной Думы

Политический театр

Несмотря на это, Вторая Дума, открывшаяся 20 февраля 1907 года, оказалась еще более оппозиционной. Поняв пользу выступлений с думской трибуны, в нее устремились все политические силы, в том числе социал-демократы. Столыпин всячески пытался ограничить участие в выборах рабочих и крестьян – главного электората левых, но революция еще не кончилась, и правительство побоялось вызвать новый ее всплеск. В итоге выборы в Думу проводились по прежним правилам, и социальный «портрет» 518 ее депутатов весьма напоминал предыдущий созыв. В политическом плане новый орган сформировался так: 104 представителя Трудовой крестьянской фракции, в основном трудовики, 98 кадетов, 65 социал-демократов, 44 октябриста и 37 эсеров.

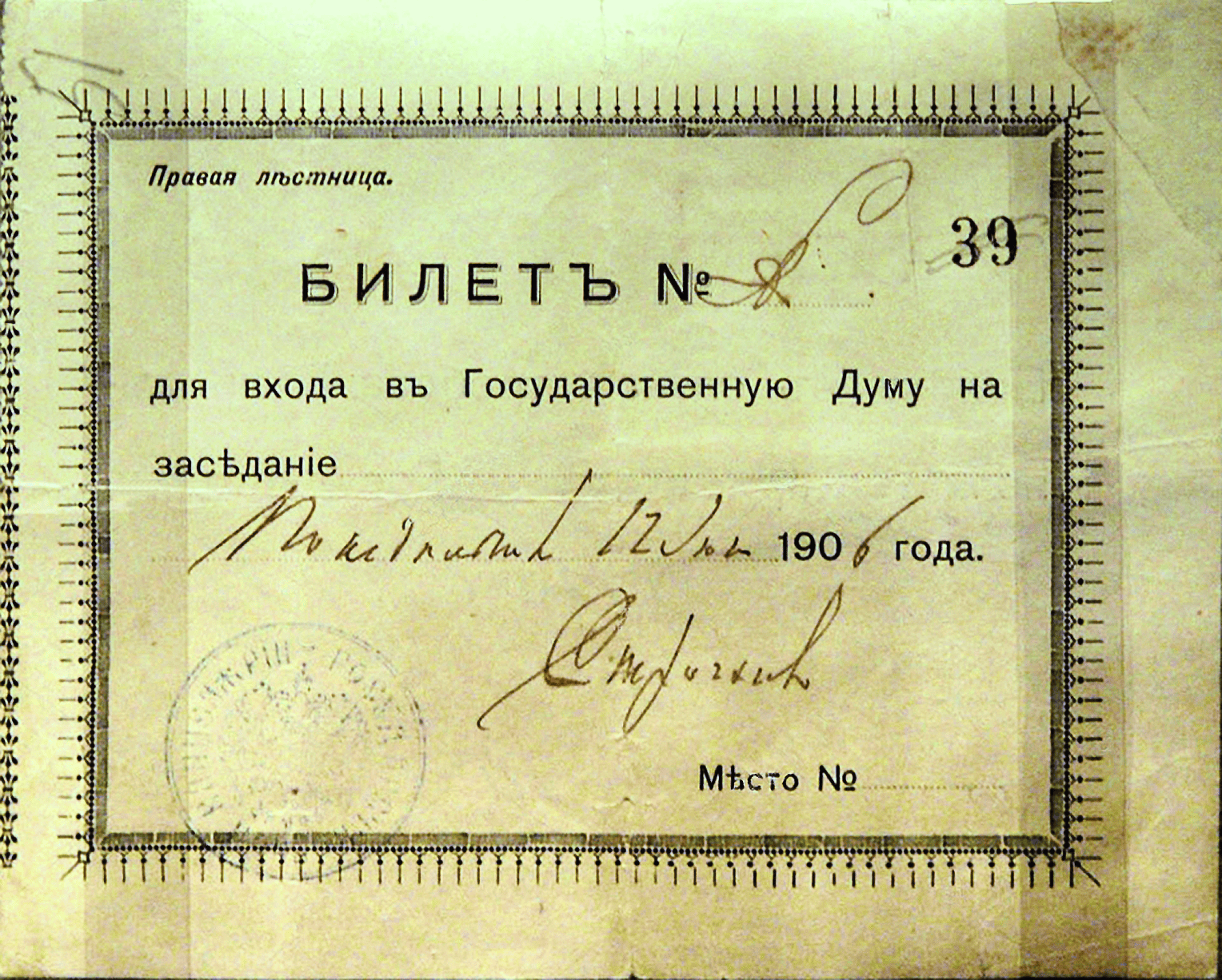

Если прежде немалую часть думцев составляли беспартийные, то теперь все депутаты разошлись по фракциям, воюя не столько с правительством, сколько друг с другом. Многие прежние «звезды» после выборгской истории удалились со сцены, однако их быстро сменили новые знаменитые ораторы – например, кадет Василий Маклаков или монархист Владимир Пуришкевич. Монархическая фракция насчитывала всего 10 человек, но свою малочисленность они компенсировали агрессивностью, оскорбляя оппонентов словами, а порой и действием. Посмотреть на это ежедневно приходили журналисты и просто зеваки, которых пускали на заседания по билетам. Это превращало Думу в своеобразный политический театр, а Таврический дворец – в новую достопримечательность столицы.

В пестрой компании депутатов встречались самые разные люди. Профессора и адвокаты, в основном состоявшие в кадетской фракции, на каждом заседании состязались в красноречии. Эсеры и трудовики пытались нести с трибуны «народную правду», вызывая у состоятельных коллег зевоту. Были и откровенные уголовники: по подсчетам полиции, 8% членов Первой Думы (40 человек) прежде имели судимости. Депутат Второй Думы Алексей Кузнецов не раз задерживался за пьяные драки, а позже стал членом шайки, грабившей богатые особняки, и получил шесть лет тюрьмы. Это было уже после окончания думского срока – во время него депутаты не могли преследоваться по закону. Товарищ (заместитель) министра внутренних дел Сергей Крыжановский вспоминал: «Члены Думы – крестьяне пьянствовали по трактирам и скандалили… Полиция была первое время в большом смущении, не зная, что можно и чего нельзя в подобных случаях делать. В одном таком случае сомнения разрешила баба, хозяйка трактира, которая в ответ на ссылку пьяного депутата на его неприкосновенность нахлестала его по роже, приговаривая: "Для меня ты, с…, вполне прикосновенен", и выкинула за дверь…»

Вторая Дума работала дольше Первой и оказалась более результативной: из 287 поступивших в нее правительственных законопроектов она одобрила 20, хотя силу закона из них получили только три. При этом депутаты по-прежнему продолжали неустанно противостоять правительству. Одним из поводов стали столыпинские реформы, которые левые думцы объявили «наступлением реакции». Премьер ответил на это известной речью 6 марта 1907 года, где прозвучали слова «Не запугаете!». Если он еще пытался работать с Думой, выделяя в ней «разумную» часть, то большинство представителей власти относились к ней с растущим раздражением.

Постепенно у власти созрел план – распустить Думу и одновременно изменить избирательное законодательство, чтобы сделать думцев более управляемыми. 1 июня Столыпин, выступая в Таврическом дворце, потребовал снять неприкосновенность с социал-демократических депутатов, замешанных в подпольной революционной работе. Депутаты ожидаемо отказались, и 3 июня Дума была распущена. Новый избирательный закон существенно уменьшил думское представительство рабочих и крестьян. Вопреки опасениям правительства, «третьеиюньский переворот» не встретил никакого сопротивления. Николай II записал в дневник: «Слава Богу, уже второй день после роспуска Думы, всюду полнейшее спокойствие!» Третья Дума оказалась куда более послушной, что позволило ей проработать почти пять лет и серьезно развить традиции парламентаризма в России.

Посмотреть на работу депутатов ежедневно приходили журналисты и просто зеваки, которых пускали на заседания по билетам. Это превращало Думу в своеобразный политический театр

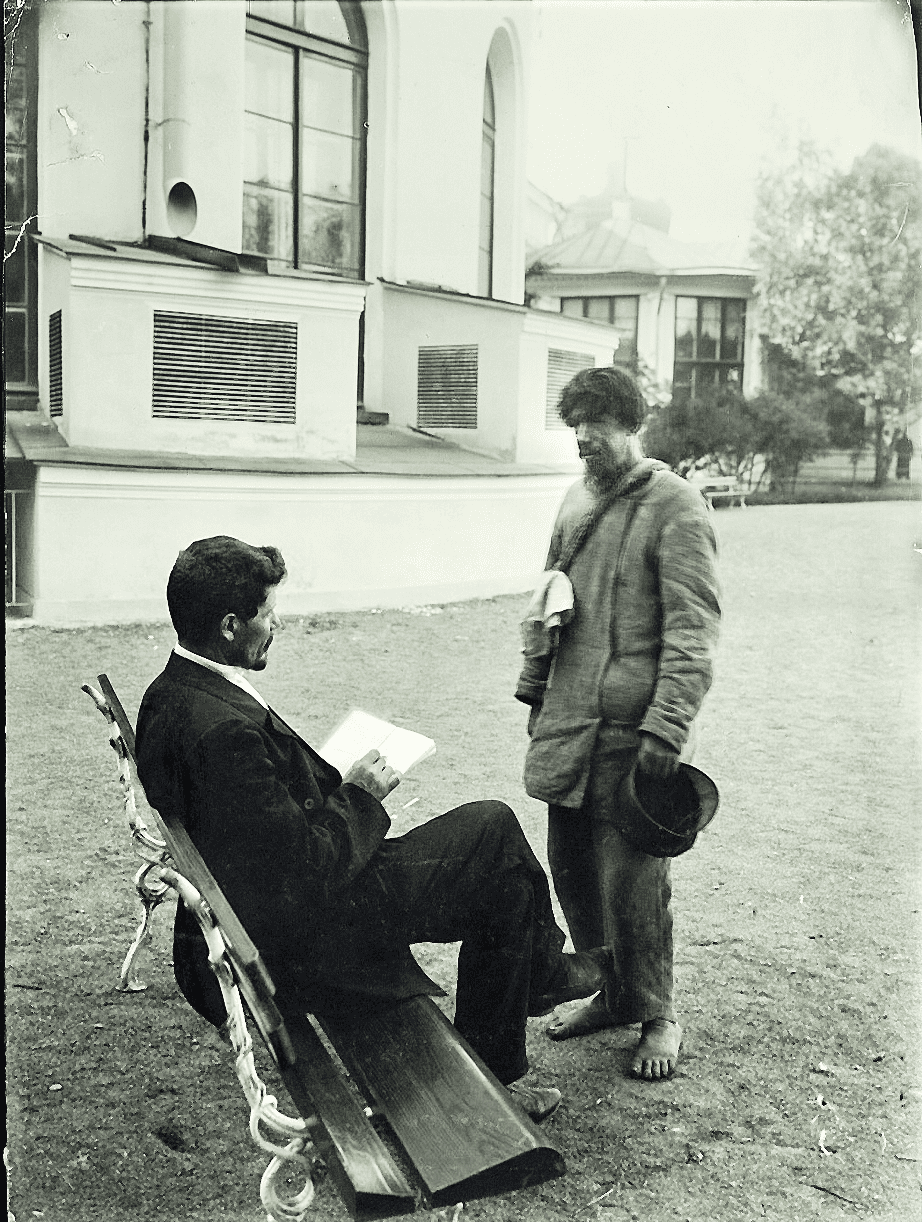

Ходок из Рязанской губернии беседует с депутатом Государственной Думы. 1906 год

Что почитать?

Выборы в I–IV Государственные думы Российской империи. Материалы и документы. М., 2008

Государственная Дума Российской империи: 1906–1917. Энциклопедия. М., 2008

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук

. Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. 1925.png)

.png)