Дорога к конституции

№130 октябрь 2025

Идеи, легшие в основу Манифеста 17 октября, вынашивались на протяжении долгого времени. XIX век в этом смысле был определяющим

Кирилл Соловьев, доктор исторических наук

После свержения монархии в России в революционной литературе принято было изображать дело таким образом, что власть царя и до 1905 года носила безграничный деспотический характер. Как будто бы речь шла об Иване Грозном. В действительности ситуация была гораздо сложнее. В XIX веке из военной империи Россия постепенно обращалась в империю бюрократическую – с более или менее очерченной процедурой принятия решений, значимым весом экспертного знания, авторитетом юридического образования. Со всем этим верховная власть была вынуждена считаться. Государь имел право на каприз, но в условиях усложнявшегося делопроизводства он не мог им злоупотреблять. Впрочем, и делиться властью русские самодержцы не спешили…

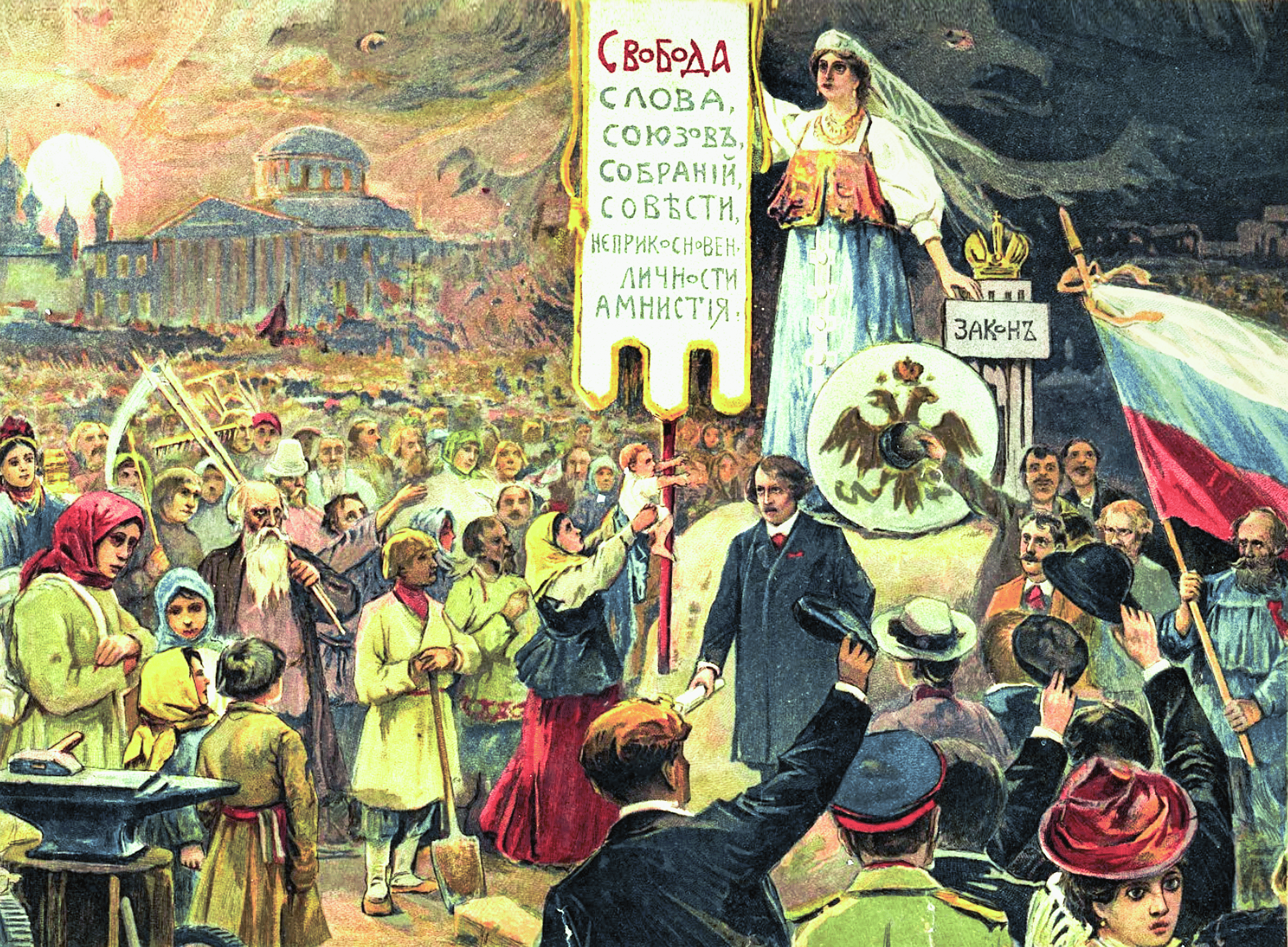

К Манифесту 17 октября 1905 года. Иллюстрация из «Всеобщего русского календаря». 1906 год

Сдержки и противовесы

В публицистике второй половины XIX столетия часто писали об иллюзорности самодержавия. Будто бы за царской властью скрывалась министерская олигархия. Говорили даже, что это и есть подлинная русская конституция: противоборствовавшие ведомства уравновешивали интересы друг друга. В конце ХХ века такую модель стали называть системой сдержек и противовесов. Впрочем, чиновничество не было монолитным. Его нельзя сводить к совокупности сановников, министров хотя бы потому, что между ними часто были непреодолимые противоречия. Бюрократия – мыслящая, но по сути своей аморфная сила. Она скорее подчинена законам не политическим, а социальным. Она господствовала, но не могла ощутить этого факта. Это был триумф без триумфатора, сильно озадачивший публику.

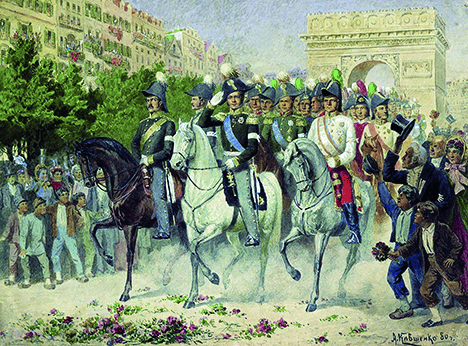

Однако становление институтов бюрократического государства не было одномоментным. В царствование Александра I дело только набирало ход и было далеко от завершения. К 1825 году ключевым системообразующим институтом продолжала оставаться армия. Заметная часть офицерства, незадолго до того сыгравшая важнейшую роль в мировой истории, разбившая Наполеона и взявшая Париж, готова была принять ответственность за судьбы страны. В этом смысле декабризм – это не только и не столько политическое движение. Прежде всего речь идет об определенной культурной среде, которая складывалась вокруг идеалов романтизма. Это объясняет интерес к героическому прошлому, мечту о возрождении утраченной республиканской (в качестве образца воспринималась средневековая Новгородская республика) традиции, веру в политический поступок, который послужит началом новой эры в истории России. В декабристских конституционных проектах слились воедино два популярных мифа той поры. С одной стороны, вера в возможность тотальной рационализации политической жизни, которая досталась в наследство от эпохи Просвещения. С другой – надежда на возрождение национального республиканского начала, будто бы утраченного под гнетом самодержавного правления. Важно, что декабристы, в отличие от многих, оказались способны не только на размышления, но и на поступок. Не менее значимым было то, что конституционные проекты декабристов перекликались с тем, о чем говорили в ближайшем окружении императора. И об этом же говорили во всем столичном обществе.

Вступление русских войск в Париж в 1814 году. Худ. А.Д. Кившенко. 1880 год

Иллюзия тотальности

Русская мысль практически во всех своих проявлениях (за редкими исключениями) была сугубо государственнической и ни в коей мере не республиканской. Такое положение явно расходилось с практикой. Государственничество исповедовалось теми, кто осуществлял или надеялся осуществлять власть в стране с дефицитом привычных государственных механизмов контроля и управления. Администрация в империи на протяжении всего XIX – начала ХХ века была чрезвычайно разреженной. Правительство практически повсеместно сталкивалось с проблемой нехватки бюрократических кадров. Эта проблема разрешалась в России по-разному: ставкой на сословное самоуправление, на эластичность правовой системы, в конце концов, на спорадическое насилие. Сцепляющим элементом для крайне пестрой страны становилось самодержавие, которое представляло собой не столько политический институт, сколько идею власти.

Это была предельная конкретизация государственнической идеи, которая обретала черты особого политического культа. Представители самых разных (порой противоположных) взглядов доказывали исключительную значимость государственной власти в истории России. В рамках их представлений именно монархия создала расплывающуюся во все стороны страну. Соответственно, как должное воспринималось и то, что Россия – драматически централизованное государство, где все – идеи, деньги, люди, бумаги – стекаются не просто в один город, а буквально в одну точку. Этот культ обрел законченные черты, когда у него появилось достаточное количество служителей, профессиональных бюрократов, и он был законодательно оформлен.

При Николае I это создавало иллюзию тотальности государства и рациональности его устройства. Практика же свидетельствовала о прямо противоположной ситуации. Империя была слабо описана: научных, статистических изысканий критически не хватало. Императорская власть неуклонно утрачивала нити управления страной. Все сложнее было развернуть тяжеловесную бюрократическую машину. Ее внутренние законы становились определяющими при принятии законодательных решений. В этих обстоятельствах самодержавие царя превращалось скорее в предмет веры, нежели в эффективную политическую практику. И эту веру разделяли далеко не все. Особенно сложно было не усомниться в ней, зная тайные пружины политической системы. Сам царь не был уверен в собственном самодержавии: вспомним хотя бы приписываемую ему фразу о том, что «Россией правят столоначальники».

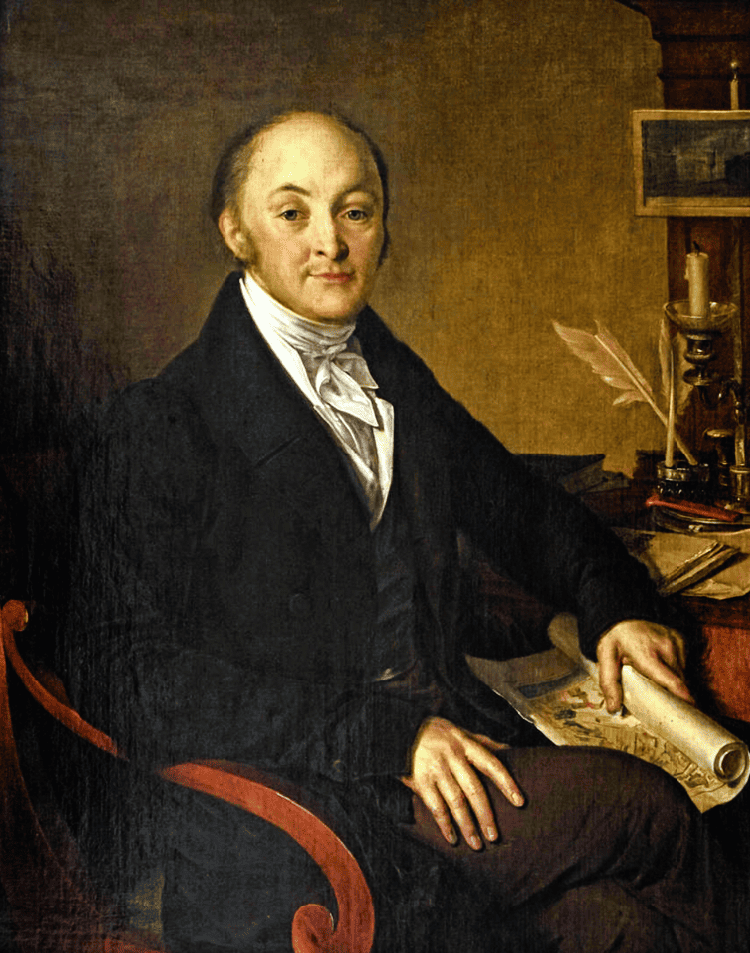

«Да здравствует Костина жена!»

Именно поэтому русское общество в течение всего XIX века любило поговорить о конституции. О ней рассуждали, даже не упоминая ее имени. «Надо увенчать здание», «Нужно достроить купол», «Да здравствует Костина жена» – все это были призывы к установлению конституционного порядка в России, хорошо понятные как его сторонникам, так и противникам. К концу XIX столетия мысль о необходимости полномасштабной государственной реформы, способной влить молодое вино эффективного и справедливого политического устройства в старые меха самодержавной монархии, разделялась сторонниками самых разных взглядов. Преобразований желали не только либералы, но и консерваторы. Этой точки зрения придерживались и многие видные представители высшей бюрократии: не будем забывать, что «конституционные проекты» (при всей условности этого понятия) разрабатывали высшие чиновники империи – Михаил Сперанский, Николай Новосильцев, Петр Валуев, Петр Шувалов, Михаил Лорис-Меликов и др. Сторонником государственной реформы был даже министр внутренних дел Вячеслав Плеве, казалось бы, самый последовательный представитель правительственной реакции.

Слово неминуемо обращалось в дело. Вскоре после окончания Наполеоновских войн Россия даровала конституцию Финляндии и Царству Польскому, впоследствии российские чиновники готовили Основной закон Валахии, Молдавского княжества и Болгарии. В разные моменты времени в общественных кругах возникал естественный вопрос: почему в России не было конституции, тогда как другие (та же Польша в 1815-м или Болгария в 1879-м) из российских рук ее уже получили? Пускай не все представители общественности склонялись к мысли о необходимости конституционного порядка. Но не менее значимо и то, что противники какой-либо государственной реформы вызывали искреннее недоумение даже в консервативной среде.

И все же во второй половине XIX века слова «конституция» побаивались. Быть конституционалистом значило порывать с традицией, настаивать на том, чего в российской истории не было и, казалось, быть не могло. Предпочитали говорить не о конституции, а о «представительном строе» и «земском начале». Это звучало «по-русски» и не воспринималось как оголтелое «вольтерьянство». Впрочем, и эти понятия могли объясняться по-разному.

Портрет Михаила Сперанского. Худ. В.А. Тропинин. 1839 год

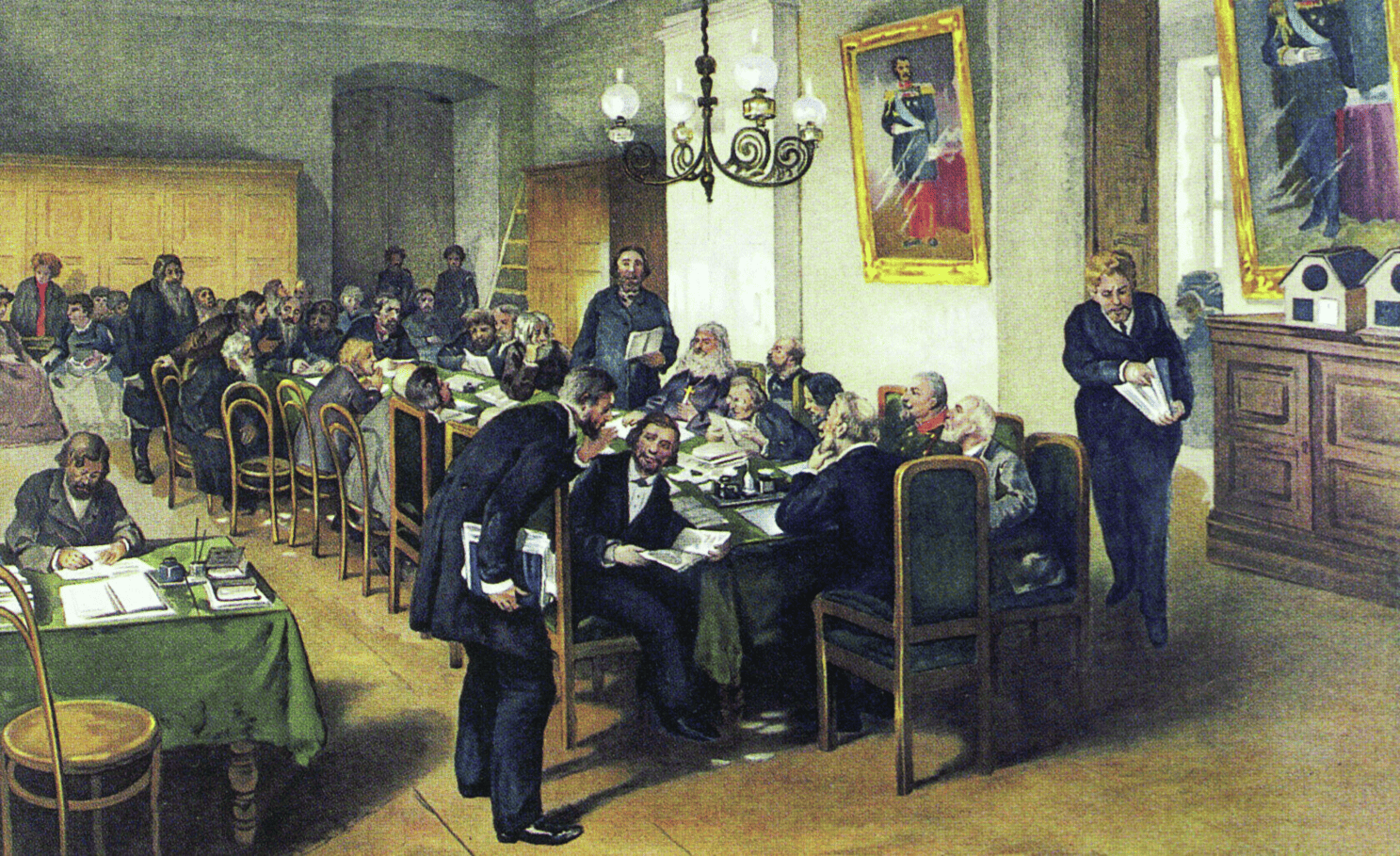

В земском собрании. Худ. К.В. Лебедев. 1907 год

«Бессмысленные мечтания»

Имевшиеся интерпретации были альтернативными и, в сущности, конфликтными в отношении друг друга. Например, под представительством могли подразумеваться механизмы ограничения всевластия бюрократии, которая вызывала сильное раздражение в разных кругах российского общества. Это была модная идея, которую вроде бы вполне можно было сочетать с приверженностью самодержавию. При этом представительство могло интерпретироваться не как оппонент (а тем более антагонист), но как союзник верховной власти в попытке провести масштабные преобразования. Именно это понимание планировавшейся политической реформы лежало в основе проекта Михаила Лорис-Меликова. По его мнению, реформированный Государственный совет, который мог бы привлекать к своей работе представителей земств, наделенных законосовещательными правами, не только не ограничивал бы верховную власть, но давал бы ей импульс к новому циклу преобразований. По сути, обновленный Госсовет должен был сыграть приблизительно ту же роль, что на заре царствования Александра II знаменитые Редакционные комиссии по крестьянскому вопросу. Однако ввести в действие предлагаемые Лорис-Меликовым новации помешало убийство царя в 1881-м…

Вроде бы после цареубийства самодержавие окончательно расставило все точки над «i». В манифесте вступившего на трон Александра III от 29 апреля 1881 года было вполне определенно сказано о незыблемости самодержавия. В действительности же это было не совсем так. Министр внутренних дел граф Николай Игнатьев и после этого следовал советам Ивана Аксакова и рассчитывал на учреждение Земского собора. Трудно даже вообразить, каковы были бы его полномочия на этот счет: сама идея подобного преобразования вызвала ужас у обер-прокурора Святейшего синода Константина Победоносцева. Игнатьева уволили, о Земском соборе забыли, голоса о необходимости представительных учреждений на время стихли. Но даже в правительственных кругах это произошло не в одночасье.

В 1890-е годы случилась стремительная политизация российского общества. Сказалось многое: плоды Великих реформ, социальные подвижки, внезапная кончина Александра III, приход к власти нового императора и связанные с этим надежды. Это было время становления политических объединений, напоминавших политические партии и рассчитывавших вскоре перерасти в общенациональные союзы. Это было время поиска политических идеалов, но далеко не все могли с легкостью сформулировать, каким должно быть будущее политическое устройство. Кто-то верил в славянофильские заклятья и полагал, что стоит вернуться в XVII век – к Земским соборам. Кто-то рассчитывал на создание учреждения, подобного английскому парламенту. Единодушия достигнуть было невозможно. Тем более что кто-то и вовсе считал представительную власть пагубной для России. И этим «кто-то» был сам император. «Оставьте ваши бессмысленные мечтания», – обратился Николай II к делегации земств и городов 17 января 1895 года, дав понять, что не стоит питать иллюзий по поводу ограничения самодержавия. По крайней мере, в его царствование. Но прошло чуть более 10 лет, и царь вынужден был подписать знаменитый манифест.

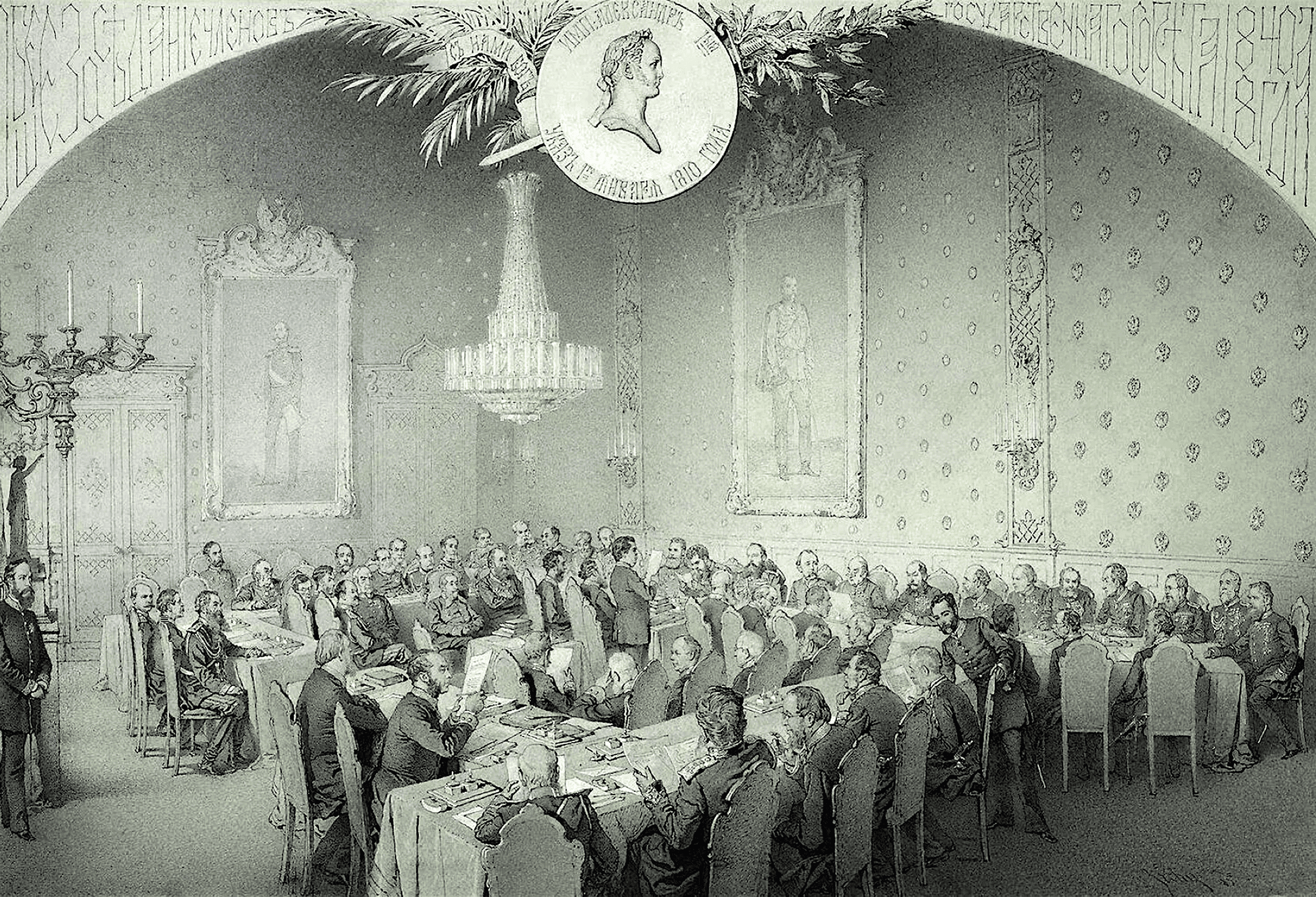

Заседание Государственного совета в 1884 году. Худ. М.А. Зичи. 1885 год

Портрет Михаила Лорис-Меликова. Худ. И.К. Айвазовский. 1888 год

«Я создал Думу не для того»

Изданные 23 апреля 1906 года во исполнение идей, заложенных в Манифесте 17 октября 1905-го, Основные государственные законы сформировали архитектуру конституционного устройства Российской империи. Правительство было ответственно перед верховной властью, а не перед законодательным представительством. Следовательно, оно целиком и полностью формировалось монархом. Помимо этого, в России учреждалось двухпалатное законодательное представительство: избираемая Государственная Дума и наполовину назначаемый царем Государственный совет. При этом последнее слово в законотворческом процессе принадлежало императору, который обладал правом абсолютного вето.

Впрочем, не стоит забывать, что политический режим, сложившийся после 1905–1906 годов, стал прямым следствием Первой русской революции, во время которой мечта о политической реформе объединяла сторонников самых разных взглядов. И в их числе – высокопоставленных чиновников, придворных и даже близких родственников императора. Представление о неизбежности конституции (или ее аналога) консолидировало всю оппозицию, а в России в 1905 году, кроме оппозиции, других политических сил не было. Правда, и оппозиция была разной: консервативной, либеральной, леворадикальной… Противоречия, ушедшие было на второй план, вырвались наружу тогда, когда политические изменения уже произошли.

Особый взгляд был у царя, которому трудно было принять факт своего поражения в 1905 году. Однажды подписав манифест, согласно которому его власть должна была стать ограниченной, государь впоследствии многократно противоречил себе. В апреле 1909-го Николай II объяснял военному министру Владимиру Сухомлинову: «Я создал Думу не для того, чтобы она мне указывала, а для того, чтобы советовала». Принимая примерно в то же время министра юстиции Ивана Щегловитова, император поставил вопрос о несуразности положения, когда вотум одной из законодательных палат может лишить государя возможности рассмотреть и утвердить тот или иной законопроект. Щегловитов пытался уйти от прямого ответа. И все же Николай II хотел довести разговор до логического конца. Он заметил, что было бы неплохо обдумать этот вопрос и обсудить его с председателем Государственного совета Михаилом Акимовым. Сразу же после аудиенции, едва успев переодеться, Щегловитов отправился к Акимову. Последний был в ужасе от императорской инициативы: «Я в первую же аудиенцию, которая мне будет дана, этот вопрос тоже покончу, чтобы он не возникал». Акимов так объяснил свою позицию Николаю II: «Худ или хорош этот порядок, но на нем помирился весь мир, и поэтому мириться с ним нужно и вам. И нечего рассуждать, что его нужно ломать».

Председатель Государственного совета Михаил Акимов. 1914 год

Праздники и будни

Николай II не оставлял этой идеи. 18 октября 1913 года в письме министру внутренних дел Николаю Маклакову он предлагал внести поправку в Учреждение Государственной Думы. Его поражало, что Дума, голосуя против редакции верхней палаты, отвергает и сам законопроект. «Это, при отсутствии у нас конституции [курсив мой. – К. С.], есть полная бессмыслица. Предоставление на выбор и утверждение государя мнения большинства и меньшинства будет хорошим возвращением к прежнему спокойному течению законодательной деятельности и, притом, в русском духе». По сути дела, император предлагал превратить Думу в законосовещательное учреждение. Этим, в свою очередь, был поражен Маклаков, который прежде просил «просто» распустить нижнюю палату. Характерно, что министр не решился сообщить своим коллегам о столь смелом предложении императора.

Слухи об этом долетали до общественности. 3 февраля 1911 года видный адвокат и сенатор Анатолий Кони предсказал депутату Ивану Клюжеву скорое упразднение Думы: «Знаете, если бы теперь наше правительство решилось выступить с указом о распущении Государственной Думы и преобразовании Государственного совета в совещательный орган, то, право, никто этому не удивился бы и даже особенно не возмутился – насколько охладели… к государственной и общественной деятельности». В ожидании такого решения верховной власти член фракции правых Петр Новицкий предрекал депутатам, принадлежавшим к социал-демократии, что все они будут повешены, как только Дума будет распущена.

Император часто мысленно возвращался к событиям осени 1905 года, и эти воспоминания были тягостными для него. В августе 1913-го лидер октябристов Александр Гучков объяснял Клюжеву, что царь и его ближайшее окружение не любили Сергея Витте, памятуя как раз октябрь 1905-го. Императрица Александра Федоровна и вовсе была уверена, что Витте обманывал Николая II, настояв на подписании Манифеста 17 октября. Однако, несмотря на это, царь так и не решится упразднить Думу.

Похоже, даже в «высших сферах» не вполне определились, как аттестовать политическую систему, образовавшуюся в 1905–1906 годах. Тем более не было единого взгляда на новую архитектуру власти у общественности: среди наиболее активных ее деятелей по-прежнему обсуждались самые разные модели «представительного строя». Главное противоречие, определившее специфику исторического момента, вероятно, состояло в том, что многие сторонники конституционного строя рассчитывали на то, что конституция сама по себе обеспечит переход в новую эпоху. Между тем движение в этом направлении подразумевало тяжелую, порой скучную работу. И им трудно было смириться с тем, что конституция – это серые будни, а не революционные праздники. Немногие оценили, что именно благодаря этим будням общественные круги в столицах и провинции обрели рычаги давления на правительство, что впервые в стране возникла публичная политика, с которой невозможно было не считаться.

Впрочем, история отпустила этим «серым будням» слишком короткий срок: новая волна «революционных праздников», охвативших Россию в 1917 году, привела к власти силы, имевшие особый взгляд на вопросы конституционализма.

Император Николай II, императрица Александра Федоровна (справа), вдовствующая императрица Мария Федоровна (слева) и сопровождающие их лица по пути в Зимний дворец на прием депутатов Первой Государственной Думы

Что почитать?

Конституционные проекты в России XVIII – начала XX в. М., 2010

Res Publica: Русский республиканизм от Средневековья до конца XX в. М., 2021

Соловьев К.А. Общественное движение в России, 1891–1905 гг. М., 2024

Кирилл Соловьев, доктор исторических наук

. Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. 1925.png)

.png)