Манифест или конституция?

№130 октябрь 2025

В октябре 1905 года императору Николаю II пришлось пойти на поводу тех самых «бессмысленных мечтаний», против которых он всегда выступал. Почему так случилось, «Историку» рассказал доктор исторических наук, профессор Кирилл Соловьев

Беседовал Владимир Рудаков

Если приход к власти Александра III стал началом консервативного поворота, то от его сына ждали противоположного: ослабления цензуры, расширения политических свобод и даже, быть может, введения конституции. Николай II был категорически против и не скрывал этого. Еще в январе 1895 года, едва вступив на трон после смерти отца, император, принимая делегацию земств и городов, назвал проекты ограничения самодержавия «бессмысленными мечтаниями». В 1897-м, заполняя анкету первой в истории Всеобщей переписи населения Российской империи, в графе «Род занятий» он совершенно искренне записал: «Хозяин земли Русской». Но неудачи Русско-японской войны поставили на повестку дня вопрос об эффективности той формы правления, которую отстаивал царь. Был ли у него выбор в этой ситуации?

Кирилл Соловьев

Ожидание перемен

– Что в системе, которую оставил Александр III своему сыну, не соответствовало общественным ожиданиям? Почему недовольство этой системой привело в итоге к тому, что либеральная часть общества поддержала революцию?

– Дело в том, что 1880–1890-е годы – время очень быстрых изменений и в общественной, и в экономической, и отчасти в интеллектуальной жизни. В тот период проросли семена, посеянные еще в годы Великих реформ. Это выразилось прежде всего в появлении новых социальных групп – земских служащих, врачей, учителей, агрономов, а также органов самоуправления, что изменило жизнь многих российских обывателей, даже если они не очень это осознавали. Другое новшество – независимый суд, давший обществу возможность самому защищать себя в юридическом смысле и создавший обширный и общественно активный слой адвокатуры. Третье – возникновение большого количества акционерных компаний, а значит, и новых вакансий. В итоге молодой человек, оканчивавший университет в 1880-е или в 1890-е годы, рассуждал совершенно иначе, чем молодой человек более раннего времени: если прежде его карьерные перспективы были чаще всего связаны с государственной карьерой, то теперь он мог искать и какие-то другие поприща, не менее привлекательные. Четвертое – громадный рост влияния печатного слова, печатных изданий, которые далеко не во всем соглашались с властью. Даже консервативные, вполне официозные издания вроде «Московских ведомостей» Михаила Каткова резко критиковали министров и губернаторов. Изменения в обществе требовали новых знаний, новой компетенции со стороны чиновников. Тех из них, кто был способен решать вопросы о железнодорожных перевозках, о финансовых реформах, об организации новых отраслей промышленности, было мало. А это вовлекало в сферу принятия решений технократов наподобие председателя Комитета министров Сергея Витте – самый яркий пример, но отнюдь не единственный. Новые люди привносили новые взгляды и ценности, которых чиновники прежних лет были лишены.

– Какие именно?

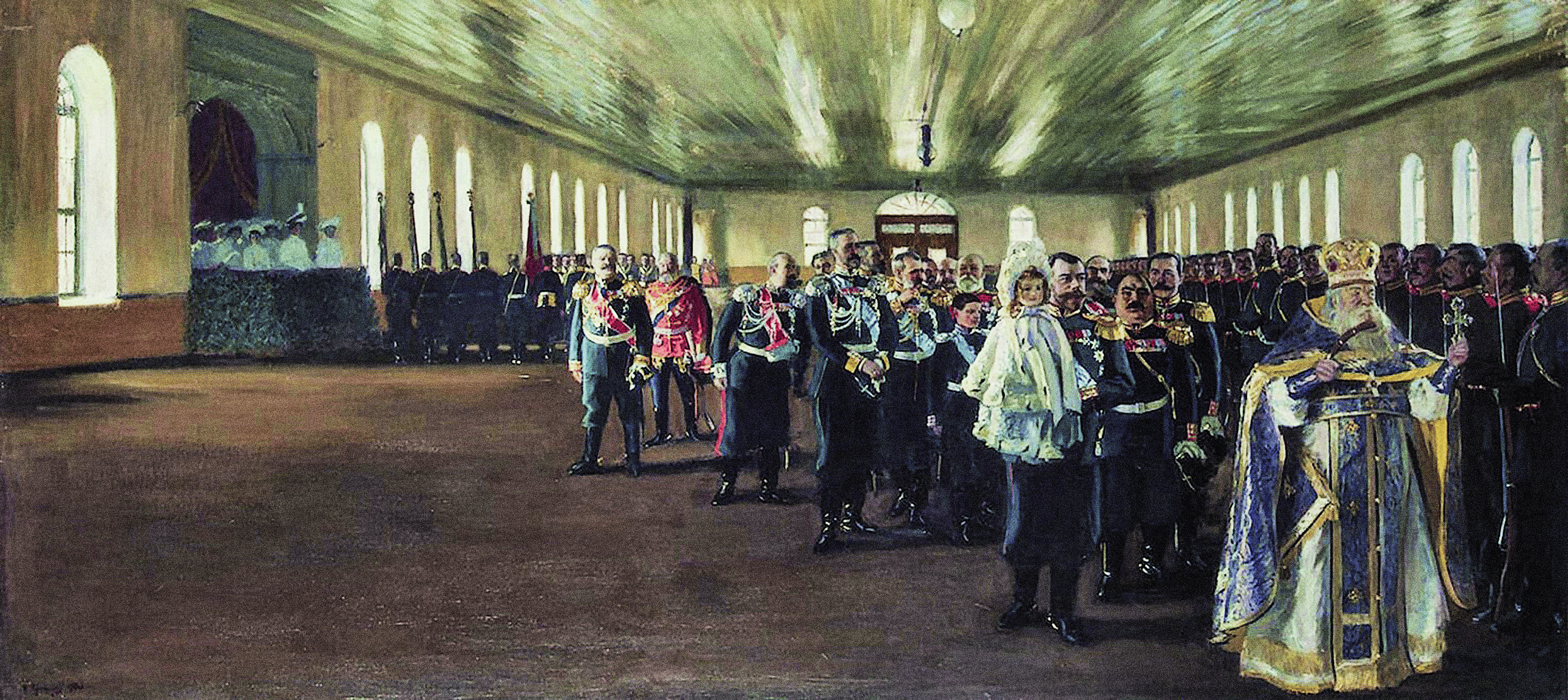

– Революционеры всегда всех делили на «мы» и «они», на «общество» и враждебную к нему «власть». Если принять эту формулу, то нужно признать: на рубеже XIX и ХХ веков это самое «общество» было едино в понимании того, что самодержавную модель власти пора менять. Но этих же взглядов придерживались и многие люди во власти. В этом смысле они тоже становились частью «общества». Военный министр Алексей Куропаткин привел в дневниках замечательную сценку, когда он в 1902 году присутствовал на высочайшем выходе императора в Зимнем дворце. Стоявший рядом с ним Витте обвел рукой всех, кто там собрался (а это были представители высшей бюрократии и генералитета), и сказал: «Все они – конституционалисты». Добавив, правда: «Ну, наверное, кроме гвардейских офицеров». Практика 1905 года показала, что он не сильно ошибался: конституционные настроения были сильны везде, даже среди представителей Министерства внутренних дел.

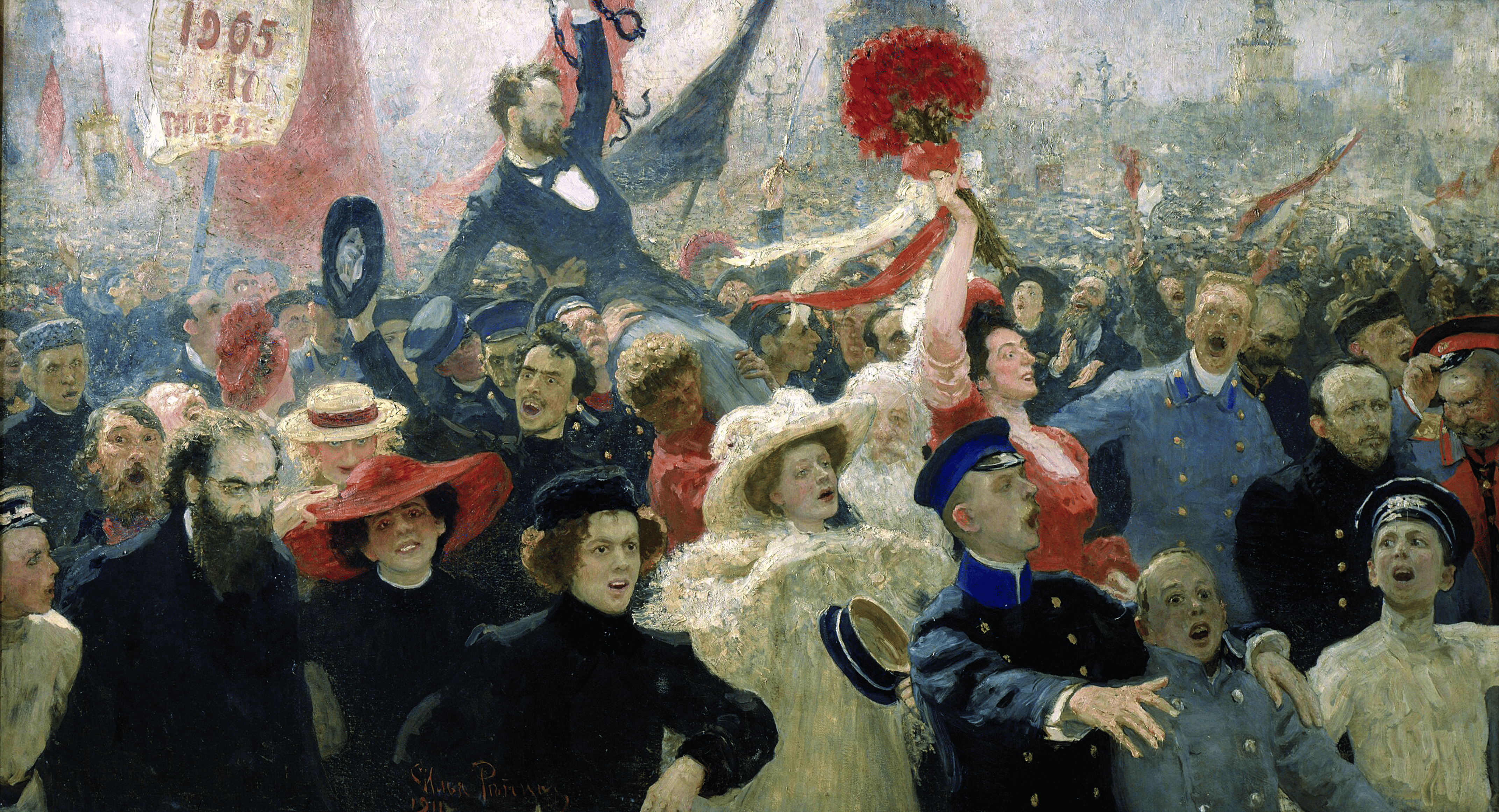

17 октября 1905 года. Худ. И.Е. Репин. 1907–1911 годы

– А как на эти настроения влияли политические реформы в Европе, на которую у нас всегда любили оглядываться?

– Действительно, Россия была очень плотно вписана в европейский контекст, а во многих странах Европы в 1870–1880-е годы произошел сдвиг в сторону конституционализма. Конечно, конституционные режимы там сильно отличались друг от друга и вовсе не обязательно были связаны с гражданскими правами. Даже в Великобритании до парламентской реформы 1880-х годов в выборах участвовала мизерная часть населения. Да и во Франции, где при Наполеоне III существовало всеобщее избирательное право для мужчин, режим был далек от какого-либо либерализма. Еще вопрос, где модель государства была более авторитарной – в тогдашней России или во Франции, где режим даже после установления Третьей республики долго оставался крайне жестким, особенно в отношении свободы слова и печати.

«Хозяин земли Русской»

– Почему Николай II так резко пошел против общественных ожиданий, заявив про «бессмысленные мечтания»? Это был политический ход в конкретной ситуации или он действительно так думал, не чувствуя или не желая замечать настроений общества?

– Думаю, тут есть элемент некоторой нечувствительности. Но когда царь говорил подобные вещи, он был вполне искренен. В октябре 1905-го Николай писал матери Марии Федоровне, что был среди тех немногих, кто боролся против принятия манифеста, который он вполне реалистично оценил как конституционный акт. Однако в тот момент он не смог противостоять давлению обстоятельств и потом периодически возвращался к мысли о том, что тогда случилось нехорошее событие и надо бы его отыграть назад. У него не получилось это сделать, но такое желание присутствовало.

– То есть и за 10 лет до манифеста, и через 10 лет после его принятия император придерживался одинаковых убеждений?

– Думаю, да. Однажды Николай сказал представителю дипломатического корпуса: «Вот вы говорите о том, что я должен заслужить доверие своего народа. Почему? Может быть, это народ должен заслужить мое доверие?» У него была совершенно другая политическая философия, и идею конституционализма он внутренне не принимал. Он следовал устойчивому представлению (его можно назвать славянофильским или, точнее, славянофильствующим), что самодержавие – это не абсолютизм, а особый политический режим, для которого характерна определенная демократичность. Потому что царь защищает интересы не каких-то отдельных привилегированных групп, а всех своих подданных.

Церковный парад лейб-гвардии Финляндского полка 12 декабря 1905 года. Худ. Б.М. Кустодиев. 1906 год

Однажды Николай сказал представителю дипломатического корпуса: «Вот вы говорите о том, что я должен заслужить доверие своего народа. Почему? Может быть, это народ должен заслужить мое доверие?»

– Нет ли у вас ощущения, что Николай II жил в какой-то придуманной им сказке, когда говорил все эти вещи и называл себя «Хозяином земли Русской»?

– Николай II вполне искренне считал своей исторической миссией сохранение самодержавия. Мне кажется, это была не сказка, а определенный набор политических мифов, которые он разделял. Политическая мифология – необходимая часть политического мышления. Царь разделял одни политические мифы, его оппоненты – другие. Одни верили в то, что он «Хозяин земли Русской», а другие – в неизбежную и скорую мировую революцию. Ну а третьи предлагали: давайте введем конституцию, а дальше все будет совершенно замечательно. Это ведь было время своеобразного русского нациостроительства, частью которого являлось представление об особом пути России. И даже те, кто внутренне не принимал существующий порядок, из разных соображений играли в эту игру. Потому что те, кто рассуждал о необходимости политических реформ, зачастую камуфлировали свои мысли под славянофильскую риторику. Они говорили: не будет у нас никакого парламента, не будет конституции, а будет Земский собор, как при Алексее Михайловиче.

Развал в головах

– Еще до октября 1905 года предлагалось несколько вариантов конституционного строительства – я имею в виду идеи министров внутренних дел Петра Святополк-Мирского и Александра Булыгина. Почему их не удалось реализовать?

– Идея Святополк-Мирского, если ее упростить и вырвать из контекста, – это некая вариация на тему политического реформирования без видимых признаков такового. То есть самодержавие остается, никаких новых учреждений не создается, а просто-напросто реформируется Государственный совет, в который включаются избираемые члены. Внешне мало что меняется, но вместе с тем во власть входят новые люди – эксперты, носители знания, способствующие социальному миру между обществом и властью. Это вписывалось в идефикс, который был популярен у русской общественности, – антибюрократизм. Русское общество того времени было почти тотально антибюрократичным. Левые, правые, либералы, консерваторы – все были противниками бюрократии, включая даже самих бюрократов. Святополк-Мирский был из их числа, его идея заключалась в том, что наступает эпоха доверия к обществу, кончилось время репрессий и давления, связанное с именем предыдущего министра Вячеслава Плеве. Неважно, что Плеве тоже не был таким реакционером, как это порой казалось, – у него были свои представления о возможности реформ. Но его сделали символом реакции и бюрократии.

Большой вопрос, что было бы, если бы Николай II подписал указ 12 декабря 1904 года, подготовленный Святополк-Мирским. Но он, как известно, позвал к себе своего дядю великого князя Сергея Александровича и Сергея Витте, и с их подачи из указа убрали ключевые положения. Николай считал, что на политические реформы такого рода идти ни в коем случае нельзя, на что Святополк-Мирский прямо сказал ему: думаю, что через какое-то время очень скоро вы к этим идеям вернетесь. Так и произошло: уже в феврале следующего года появился рескрипт нового министра Булыгина, который, по сути, предвосхищал возможность и необходимость законосовещательного учреждения. Подготовкой его созыва высшая бюрократия занималась следующие полгода.

Важно отметить, что разработка этих проектов происходила не просто так, а на фоне быстро разваливающейся властной вертикали. Ситуация 1905 года, в особенности осени, – это ситуация тотального одиночества верховной власти. А такая реформа, как учреждение «Булыгинской Думы», то есть законосовещательного органа, требовала консенсуса в обществе, готовности пойти на полумеры в расчете на то, что потом будет шанс эволюционировать в сторону подлинного парламентаризма.

Граф Сергей Витте и Николай II при составлении манифеста. Открытка. Неизв. худ. 1905 год

Русское общество того времени было почти тотально антибюрократичным. Левые, правые, либералы, консерваторы – все были противниками бюрократии, включая даже самих бюрократов

– Вы говорите про развал, но он выражался не в том, что какие-то люди уходили из власти, а в их внутреннем состоянии…

– Да, развал, связанный с крушением привычных устоев, присутствовал прежде всего в головах. Одни представители власти на местах или в министерствах очень широко трактовали свои полномочия и шли на максимальные уступки оппозиции, а другие вообще прекращали выполнять свои обязанности и вели деятельность, которую можно назвать деструктивной. Яркий пример – губернатор Кутаисской губернии Владимир Старосельский, который был убежденным социал-демократом. И не просто социал-демократом – он симпатизировал большевистской фракции, чего и не скрывал. Из Петербурга требовали его увольнения, но он был подчинен не Петербургу, а кавказскому наместнику Иллариону Воронцову-Дашкову, своему близкому другу. Тот его какое-то время защищал, однако в итоге губернатора-большевика все-таки уволили, после чего он уже открыто вступил в ряды большевистской фракции. Это, конечно, случай исключительный – нельзя сказать, что все губернаторы были такими. Но то, что многие из них были явными или скрытыми фрондёрами, можно сказать определенно. И неслучайно от значительной части губернаторского корпуса к концу 1905 года пришлось избавиться.

Двуликий царедворец

– Можно ли сказать, что манифест был принят из-за того, что Николай II испугался?

– Не то чтобы испугался – он почувствовал, что ему не на что опереться, что в данном случае он сталкивается с сопротивлением не либералов, не каких-то леворадикальных партий или террористов, хотя все это тоже было. Он сталкивается с сопротивлением своих близких сотрудников, которые приходят и требуют от него изменений, и он просто не может найти альтернативу этому. Есть известный исторический анекдот о том, как будто бы великий князь Николай Николаевич (в семье его звали Николашей) собирался застрелиться в кабинете императора, если тот не подпишет манифест. Это легенда, но то, что Николай Николаевич участвовал в принятии соответствующего решения, совершенно очевидно.

Великий князь Николай Николаевич – младший. 1921 год

– Но тогда получается, что в этом случае Николай II не проявил той последовательности во взглядах, о которой вы говорили.

– Он просто осознал, что у него отсутствует какая-то точка опоры. Он не мог бороться, используя риторику монархистов, с крамолой, когда сторонниками этой крамолы оказались в том числе его самые близкие сотрудники и даже члены семьи.

– Была ли реальной альтернатива, о которой писали некоторые современники событий, – либо принять манифест, либо пойти на крайние меры и развязать белый террор?

– Эту картину рисовал прежде всего Витте, и тут важно иметь в виду, что влияние Витте на последующую историографию колоссально, потому что мы многое берем из его воспоминаний. А он очень заботился о собственном имидже и всеми способами пытался создать представление о своей выдающейся роли в истории России. И эту дихотомию предложил именно он, говоря императору, что есть два варианта. Есть вариант диктатуры (но диктатором назначить некого) и вариант радикальных уступок в виде конституции. В своей записке он излагает не только эту идею – там много интересного. Например, идея о том, что вся русская история – это движение к свободе и события октября 1905 года – естественное развитие всех этих процессов. Далее следует очень интересный и необычный поворот мысли, когда он говорит, что настоящей революции в России пока нет – происходит умственная, мыслительная революция. То есть пока она в умах, но, если сейчас не предпринять какие-то решительные меры, революция начнется уже реальная.

– Но почему до этого Витте, наоборот, был среди тех, кто отвергал подобный документ?

– Он был настоящий царедворец и говорил то, что от него хотели услышать, и то, что соответствовало его интересам в каждый конкретный момент времени. Поэтому в декабре 1904 года он утверждал, что можно смело выбросить важнейшие пункты политической реформы, и император с радостью его послушал. А потом, в сентябре-октябре 1905-го, он отстаивал идею куда более радикальной политической реформы. И Николай II снова вынужден был его послушать – но уже после драматических событий середины октября, когда власть оказалась под угрозой.

Витте сам настаивал на необходимости конституции, а потом советовал представителям общественности забыть это слово, так как оно категорически не устраивало императора. Он и сам в феврале 1906 года заявлял, что в России нет никакой конституции – просто мы призываем лучших людей для того, чтобы они помогли своему любимому царю. В делах управления Витте очень быстро менялся, постоянными для него были только его интересы, его карьерное продвижение, и в этом смысле он никогда себя не забывал.

Борьба за манифест

– Николай подписал манифест в том виде, в котором ему предложили, или он что-то обсуждал, менял в нем?

– Конечно, манифест был предметом дискуссий, потому что император получил его проект еще 15 октября, когда Витте привез его на пароходе в Петергоф. Это было уже вечером, в темноте: идет всеобщая стачка, город не освещен, газеты не выходят, коммунальные службы не работают, ситуация экстремальная. И вот приезжает Витте и привозит записку. Вместе с ним на пароходе прибыли близкие к нему люди – управляющий канцелярией Комитета министров Николай Вуич и товарищ министра финансов Алексей Оболенский. Как раз Оболенский и составил проект манифеста.

Времени не было, текст требовалось срочно подписывать, но его до последнего момента продолжали править. Этим занимались Вуич и министр императорского двора Владимир Фредерикс при участии самого Витте. Их совместными усилиями и был подготовлен документ, который представили императору. А потом Николай взял тайм-аут и где-то с конца 15-го и все 16 октября обсуждал этот вопрос, прежде всего с Иваном Горемыкиным – уже бывшим в недавнем прошлом министром внутренних дел и будущим председателем Совета министров. Горемыкин, настроенный еще более консервативно, предлагал свой проект манифеста, заметно менее радикальный, чем у Витте. И Витте нервничал: как это так получается, что его не зовут? И уже 17-го числа он приехал с намерением настоять на своем. И не только он – к этому, как я уже говорил, подключился великий князь Николай Николаевич.

– Как вы считаете, если бы не был подписан манифест, как бы развивались события?

– Знаете, я против подхода, что если что-то случилось, то оно должно было случиться именно так. Но здесь как раз такой случай, и, мне кажется, тут было очень мало вариантов. Потому что сторонников какого-то альтернативного радикального решения, которое предполагало подавление недовольных, борьбу со смутой, было очень мало.

– Почему манифест не остановил волну революционных протестов?

– Он не просто не остановил – он спровоцировал еще большую степень насилия на местах, потому что, как известно, и масштабные революционные выступления, и погромы, если речь идет об активности справа, усилились как раз после манифеста. Причиной стало то, что манифест дезориентировал власти на местах, которые и так уже чувствовали себя потерянными. Они не очень понимали, как себя в этой ситуации вести, как реагировать на проявления недовольства, что в данном случае является допустимым со стороны власти, а что нет. Администрация даже на уровне городового была смущена и не знала, как реагировать, когда собираются земцы и начинают, например, распевать «Марсельезу». При Плеве все было понятно и ясно, а вот при Святополк-Мирском – уже нет.

А теперь, в октябре 1905 года, были смущены уже не городовые, а губернаторы. И одни губернаторы были вынуждены участвовать в манифестациях под красными флагами, а другие смотрели сквозь пальцы на погромное движение. Это как раз и привело к дальнейшей эскалации конфликта – самое яркое его событие, конечно, Декабрьское восстание в Москве, но подобные эпизоды гражданской войны происходили по всей стране. Они шли по железным дорогам, в особенности в азиатской части, в Поволжье, на Кавказе, в прибалтийских губерниях – везде прокатилась волна насилия.

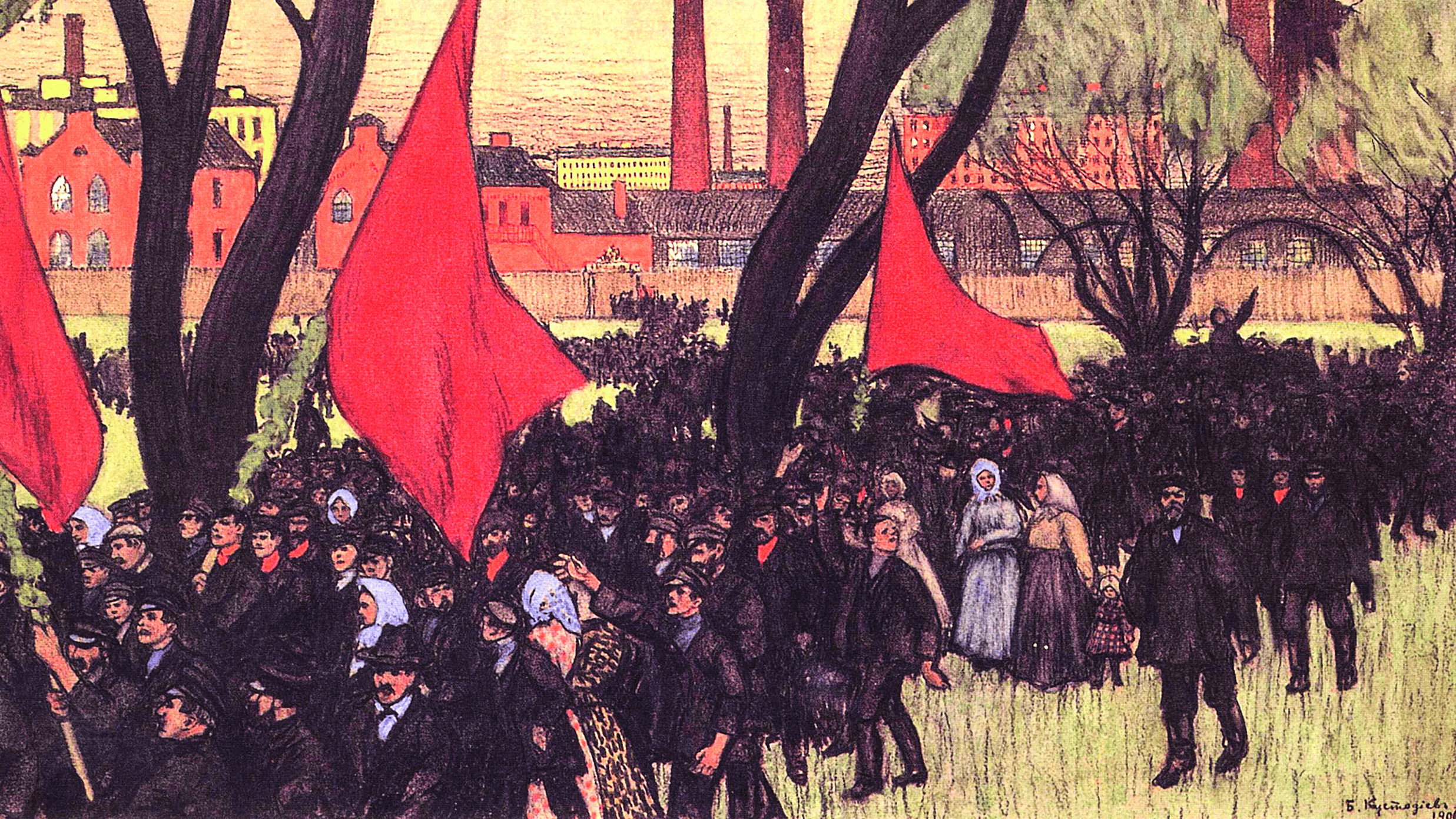

Первомайская демонстрация у Путиловского завода. Худ. Б.М. Кустодиев. 1906 год

Манифест 17 октября 1905 года спровоцировал еще большую степень насилия на местах, потому что полностью дезориентировал власть: и масштабные революционные выступления, и массовые погромы усилились как раз после этого

– Как реализовывался манифест на практике? Оказалась ли эта версия парламентаризма жизнеспособной или мертворожденной?

– Парламентаризм в любой стране возникает не в результате декларации, а в результате планомерной, сравнительно долгой законотворческой работы. Некорректен спор о том, что такое манифест – конституция или не конституция, потому что манифест – лишь декларация о намерении, не более того. Однако это были официально заявленные с высоты престола слова, и отказаться от них в один момент император не мог, такой шаг ощутимо ударил бы по престижу царской власти. Поэтому, несомненно, значимость подобного акта большая, но куда больше значимость тех документов, которые последовали потом. Прежде всего это, конечно, Основные государственные законы 1906 года и избирательное законодательство 1905 и 1907 годов, но еще важнее сама парламентская практика. Уже после неудач Первой и Второй Думы Россия вошла в период так называемой «третьеиюньской монархии». Тогда уже были вполне работающие институты парламентаризма. Да, с проблемами, да, для власти довольно напряженный диалог. Территория рисков, зачастую для системы непомерных. Но тем не менее это ситуация уже работающего политического режима, который имел много как минусов, так и плюсов.

Ревизия вместо отмены

– Вы упомянули избирательный закон 3 июня 1907 года – можно ли считать его ревизией манифеста? Или это была «точечная настройка», которая адаптировала манифест под реальную ситуацию?

– Дело в том, что во время принятия манифеста никто в точности не знал, как будет функционировать представительная система. Многие, включая того же Алексея Оболенского, выступали за всеобщее избирательное право. Среди высшей бюрократии такие настроения были довольно распространенными – возможно, и Витте в чем-то их разделял. Поэтому избирательный закон 11 декабря 1905 года – «Положение о выборах» – был устроен так, чтобы предоставить значительную часть мест в Думе широким слоям населения. Неслучайно в Первой, да и во Второй Думе около половины голосов принадлежало крестьянам. В Европе такое представительное учреждение найти было просто невозможно. Ни германский рейхстаг, ни английская палата общин ничего подобного собой не представляли, а вот в Российской империи было именно так. В этом смысле избирательное право было весьма демократично, хотя, разумеется, здесь надо учитывать много нюансов.

Избирательный закон 3 июня 1907 года – это, конечно, существенная ревизия того, что было сделано в декабре 1905-го. Но это была ревизия не для того, чтобы упразднить представительство, а для того, чтобы сохранить его. Потому что на тот момент ситуация была такова, что некоторые правые могли воспользоваться неудачей Второй Государственной Думы и вообще отвергнуть идею парламентаризма в России – и Николая II это вполне устраивало.

А вот такой избирательный закон, который корректировал положение о выборах и таким образом сужал, безусловно, представительство, но сохранял его, действительно был шагом в сторону реально функционирующего парламентаризма. Следует понимать, что хотя, конечно, крестьян в Третьей Думе стало меньше, но они все равно составляли около четверти всех депутатов. Опять же, это был очень большой, беспрецедентно большой процент в сравнении с любым европейским государством того времени. В общем и целом модель выборов сохранилась, хотя, разумеется, с большими поправками.

– Как вы считаете, почему политическая система, которая была создана в 1905 году, не смогла предотвратить коллапс власти, наступивший в начале 1917-го?

– Вопрос не совсем корректный. Во-первых, события 1917 года нельзя вырвать из контекста мировой войны. Во-вторых, эти события были заметно менее запрограммированы предыдущим ходом российской истории, чем то, что имело место в 1905 году. Манифест 17 октября случился бы так или иначе – необязательно в 1905-м, необязательно в октябре, необязательно 17-го, но нечто подобное должно было произойти, потому что это было практически тотальным настроением во всей элите. Они все хотели модернизации политической системы, все об этом думали, а события 1917 года были тем, о чем никто не думал. То есть так получилось в силу конкретного стечения обстоятельств и не вытекает из событий 1905−1907 годов напрямую.

Что почитать?

Соловьев К.А. Самодержавие и конституция. Политическая повседневность в России в 1906–1917 годах. М., 2019

Шелохаев В.В. Драма российской многопартийности. М., 2024

Владимир Рудаков

. Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. 1925.png)

.png)