Память о войне

№125 май 2025

Почему в России и в Европе по-разному оценивают события Второй мировой и как история превратилась в поле битвы? Об этом в интервью «Историку» размышляет доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексей Миллер.

Беседовал Владимир Рудаков

Алексей Миллер

Споры о прошлом всегда были, есть и будут, и политики во все времена будут стремиться использовать их в собственных целях. В этом смысле новизна сегодняшней ситуации лишь в беспрецедентной степени ожесточенности: мы наблюдаем настоящие «войны памяти», и прежде всего это касается событий 80-летней давности.

Нюрнбергский консенсус

– Принято считать, что в годы холодной войны существовал так называемый «нюрнбергский консенсус» относительно причин, виновников и жертв Второй мировой. Почему в тот период, несмотря на кризисы в отношениях, этот консенсус не подвергался эрозии?

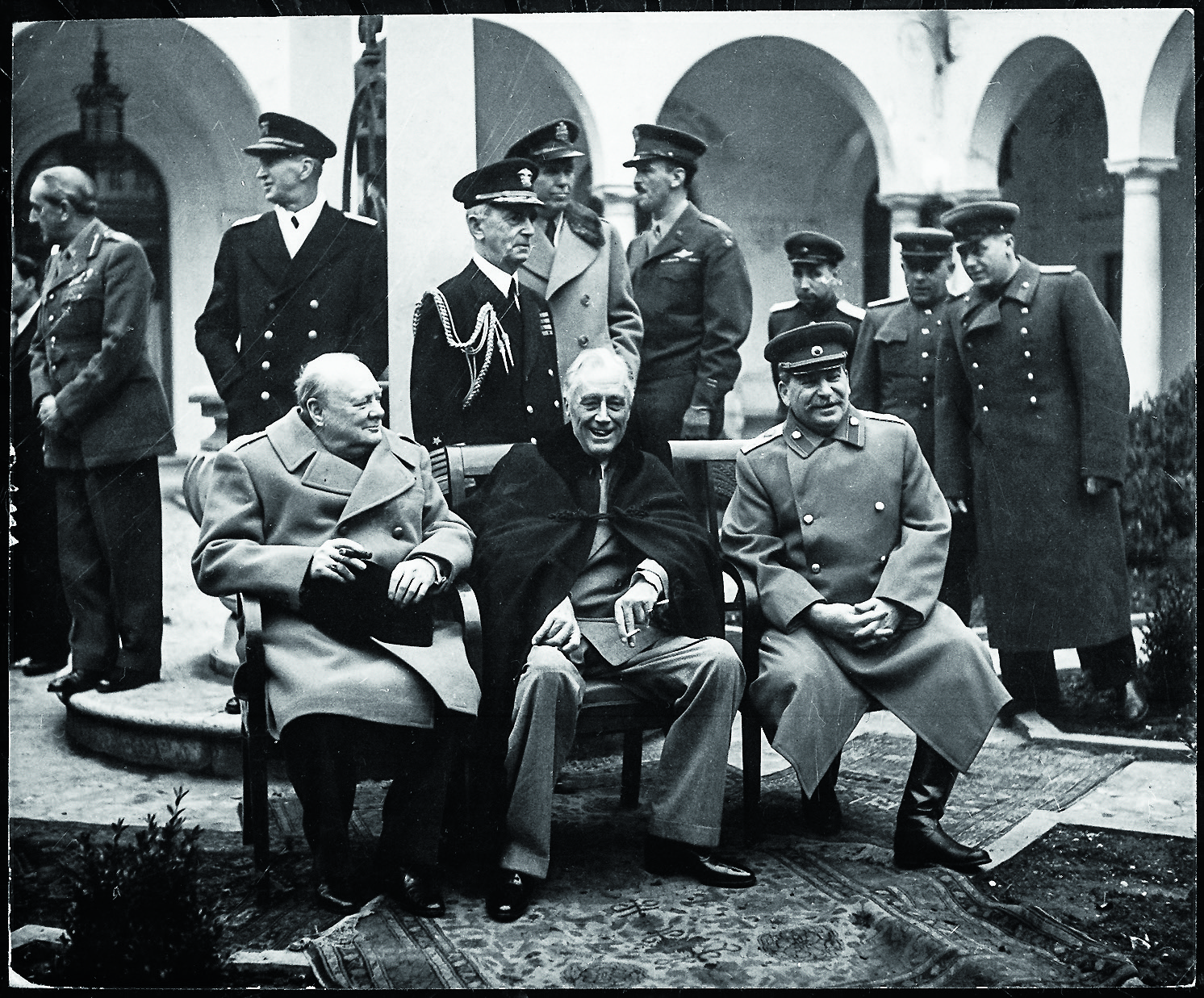

– Это не совсем так. Консенсус, о котором вы говорите, конечно, подвергался эрозии. Например, постоянно шли споры о том, кто внес решающий вклад в победу над нацистами. Есть известные опросы: если во второй половине 1940-х подавляющее большинство французов считало, что решающий вклад внес Советский Союз, то ближе к концу XX века большинство было убеждено, что это сделали Соединенные Штаты Америки. Но вы правы: «нюрнбергский консенсус» оставался стабилен в главном – в общем представлении, где хорошие, где плохие, кто виновник войны, кто абсолютное зло и кто это зло победил. Решения об этом принимали лидеры «Большой тройки». Так, например, они решили, что в число победителей должна войти Франция, по поводу чего, как мы знаем, согласно легенде, нацистский фельдмаршал Кейтель, подписывая капитуляцию Германии, пошутил: мол, а что, мы и Франции тоже проиграли?! Но так решили победители, и это не ставилось под сомнение никем.

– Сама по себе история о том, что Франция, оккупированная немцами за считаные недели в 1940-м и затем освобожденная союзниками в 1944-м, тоже оказалась среди победителей, весьма показательна. Получается, страны «Большой тройки» сами решали, кто победитель, а кто нет?

– Абсолютно точно. Как «Большая тройка» решила, так тому и быть. Другая сторона вопроса – всегда ли у самих стран-победительниц были чистые руки? Это тоже было частью «нюрнбергского консенсуса», потому что в Нюрнберге решено было не рассматривать вину Соединенных Штатов за Хиросиму и Нагасаки, вину британцев за бомбардировки немецких городов, судьбу польских пленных офицеров в Катыни. Также за скобки были вынесены секретные протоколы к советско-германскому пакту о ненападении, равно как и участие Англии и Франции в Мюнхенском соглашении 1938 года. То есть было решено, что никто никаких претензий победителям предъявлять не станет. Одновременно фиксировался консенсус относительно виновников развязывания войны и главных носителей зла – таковыми были признаны Германия и Япония, которые были разбиты Объединенными Нациями.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и советский лидер Иосиф Сталин на Ялтинской конференции союзных держав. Февраль 1945 года

Пространство для диалога

– Почему в последние десятилетия борьба за разные версии прошлого превращается в настоящие «войны памяти»?

– Давайте я сначала напомню, что в конце ХХ века наблюдалось прямо противоположное явление. Страны исходили из того, что они должны рассказать о конфликтах всю правду. И благодаря тому, что правда будет сказана, эти конфликты уйдут в прошлое, страны придут к окончательному примирению. Символом такого подхода были совместные учебники истории – знаменитый немецко-французский учебник, потом польско-немецкий. Россия после распада СССР тоже старалась участвовать в таких проектах: создавались учебные пособия по «трудным вопросам» российско-польских и российско-германских отношений, рабочие группы наших историков и историков из бывших союзных республик также трудились над созданием совместных текстов. Однако в начале XXI века возобладал совсем другой подход, смысл которого заключался в том, что политика памяти – это прежде всего политика. А политика – это о том, кто выиграл и кто проиграл. И поэтому если вам говорят, допустим, «давайте расскажем всю правду о Катыни, потому что это должно способствовать примирению в наших отношениях», то лучше следите за руками, не хочет ли ваш партнер извлечь из этой трагической истории какие-то преимущества для себя. В итоге возобладал подход, который предполагал, что в первую очередь вы должны отстаивать собственное видение прошлого, потому что правда, как выясняется, у каждого своя.

– Но это же так и есть.

– Конечно. При этом давайте не забывать, что страна А, рассказывая о той или иной череде событий прошлого, начинает свой рассказ, условно говоря, с 1 января такого-то года. В итоге получается одна трактовка. А другая сторона – условная страна Б – рассказывает ту же самую историю, но у нее начало приходится на два года раньше или на два года позже, и получается совершенно иной взгляд. Одна сторона рассказывает, опуская одни факты, другая – опуская другие факты, и поэтому правда действительно оказывается у каждого своя. В этом подходе к политике памяти первое, что должен сделать политик, – позаботиться о том, чтобы его правда о прошлом господствовала в его собственной стране, а дальше (если, конечно, такие возможности есть) можно уже попытаться утвердить ее и на международной арене. Но все это делается путем борьбы и столкновений, а вовсе не какого-то диалога, в ходе которого стороны хотят изложить свои резоны в расчете на то, чтобы быть понятыми. Сейчас возобладал именно такой подход. В итоге пространства для диалога почти не осталось.

Нюрнбергский процесс. Заседание 27 марта 1946 года

Сожженные трупы узников немецкого концлагеря Клоога близ Таллина. На втором плане – члены чрезвычайной комиссии по расследованию массовой казни. Эстония, сентябрь 1944 года

Комплекс вины

– Что изменилось в сознании европейских элит после распада СССР: почему они посчитали возможным радикально пересмотреть «нюрнбергский консенсус»?

– Они не сразу это сделали. Напомню, что важнейшей составляющей «старого консенсуса» европейского сообщества о войне было представление о том, что главная трагедия ХХ столетия – это Холокост. К концу прошлого века страны Западной Европы пришли к пониманию, что преступления Холокоста – это общая ответственность всех европейцев, что не только немцы убивали и не только на немцах лежит вина за эти преступления. Однако после распада СССР ситуация начала меняться. Целый ряд новых государств Восточной Европы, я имею в виду прежде всего Прибалтийские страны, стали подвергать эту идею сомнению.

– Чем вы это объясняете?

– Тем, что принятие этого общеевропейского консенсуса, о котором я говорил, там было практически невозможно. Его можно было имитировать, но не принять. Причина в том, что главные герои для этих вновь созданных стран – люди, которые вели «героическую борьбу с Советами». Но это было на заключительном этапе Второй мировой. Проблема же состоит в том, что перед тем, как они «героически погибли» от рук Советов, или не менее «героически» отправились в Сибирь, или чуть менее «героически» оказались в Америке, Канаде или где-то еще, они сами – лично! – участвовали в Холокосте. Ведь есть страны, где еще до прихода гитлеровцев местные националисты сами активно включились в «окончательное решение еврейского вопроса», сделав за немцев всю грязную работу. И поэтому присоединение к европейскому консенсусу, в центре которого стоят память о Холокосте и обязанность разобраться с теми, кто несет ответственность за эти преступления, для них оказалось невозможным. Как вы себе это представляете?! Понятно, что эти страны сразу же захотели переформатировать подход к прошлому.

– То, что они захотели, понятно: причины вы объяснили. Но что случилось с традиционными странами Европы, где к моменту распада СССР возобладало обостренное чувство вины за Холокост? Как трем маленьким Прибалтийским республикам и примкнувшей к ним Польше удалось переломить общий тренд?

– Политики этих стран действовали довольно рационально и изобретательно, четко понимая, чего они больше всего боятся сейчас и чего они будут бояться завтра. Больше всего они будут бояться, что Россия вернется и что Запад в определенной ситуации «торганет» их интересами и не станет их защищать. Прибалтийские политики целенаправленно формировали коалицию, в которой участвовали очень видные фигуры из Польши и Чехии – такие, например, как Лех Валенса или Вацлав Гавел, другие крупные диссиденты с большим моральным капиталом на Западе, а также их союзники в западных странах, французские философы (Андре Глюксманн, например), немецкие зеленые и так далее. У всех у них в бэкграунде был 1968 год, протесты против подавления Пражской весны. Все они стали создавать коалицию, которая должна была резко повысить цену невнимательности политиков в Берлине, в Париже, в других европейских столицах к голосам из Прибалтийских республик и из Польши. Они довольно успешно добивались этого. И один из способов заключался в продвижении нарратива, согласно которому «вы, западные европейцы, после Второй мировой войны попали под патронаж Соединенных Штатов, и поэтому у вас все было хорошо, вы жили в свободном демократическом мире, а мы из одной оккупации попали в другую: у вас знакомство с тоталитаризмом в 1945 году закончилось, а мы еще 40 с лишним лет жили в тисках этого ужасного советского тоталитаризма». Не случайно первое, что сделали Прибалтийские республики, – создали свои музеи: в Литве он назывался Музей геноцида, но это был геноцид не евреев, а литовцев со стороны Советов; в Латвии – Музей оккупации, но они имели в виду вовсе не немецкую оккупацию. И так далее. Это был вызов традиционному европейскому консенсусу о войне. В итоге этот консенсус рухнул.

Участники марша ветеранов ваффен СС и их сторонников в Риге. 2017 год

Мемориал жертвам Холокоста в Берлине, открытый 10 мая 2005 года, в 60-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Архитектор Питер Айзенман

Есть страны, где еще до прихода гитлеровцев местные националисты сами активно включились в «окончательное решение еврейского вопроса», сделав за немцев всю грязную работу

В плену резолюций

– И это несмотря на то, что место главной жертвы ХХ века в Западной Европе вроде бы было занято – это были евреи, которых убивали во время Холокоста.

– Да. Кстати, именно поэтому ни одна страна Западной Европы не строила свою идентичность на жертвенном нарративе: мол, «мы – главные жертвы». А все восточноевропейские страны, наоборот, как раз на таком нарративе свою идентичность и создавали. Они начали над этим работать активно, как только вошли в состав Европейского союза, и к 2009 году добились первого результата, провозгласив 23 августа, день заключения советско-германского пакта, Европейским днем памяти жертв тоталитарных режимов. Причем изначально Европарламент намеревался принять резолюцию, согласно которой этот день должен был быть объявлен Днем памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов, потому что все-таки целый ряд стран Восточной Европы (в том числе Польша и Прибалтийские республики), и не только Восточной (Испания, Португалия), в предвоенный период вовсе не были демократичными. Но слово «авторитарных» где-то потерялось по дороге, и в конечной версии документа осталось только два тоталитарных режима. Вы сами понимаете, о ком шла речь. Это была очень удобная формула для Восточной Европы, потому что получалось, что есть немцы, которые были виновны, но уже покаялись за свой тоталитаризм, и, если они будут вести себя как-то не слишком внимательно к требованиям восточноевропейских стран, им всегда можно напомнить об их вине (поляки, кстати, это делают регулярно). Но теперь появился новый объект критики и требований о покаянии – это Россия, которая за свой тоталитаризм так и не покаялась. Были созданы комиссии, считавшие триллионы долларов, которые Москва якобы должна выплатить в качестве компенсации за десятилетия эксплуатации эстонцев, латышей, литовцев и так далее.

Параллельно с этим шел процесс нарастания напряженности в российско-европейских отношениях и в целом в отношениях России с Западом: происходило поэтапное расширение НАТО, накапливались взаимные разочарования, никто уже не думал про «Европу от Лиссабона до Владивостока». А потом случился украинский майдан 2014 года, Крым вошел в состав России. В итоге Западная Европа оказалась готова подпеть той мелодии, которая вовсю звучала на востоке континента. Все это слилось в единый антироссийский хор и получило воплощение в резолюции Европарламента от 19 сентября 2019 года «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», где было сказано, что Россия искажает историю, до сих пор не покаялась, представляет угрозу европейскому единству, а «память о трагическом прошлом и жертвах необходимо поддерживать для того, чтобы осудить преступников и заложить фундамент для примирения, основанного на истине». Что представляет собой «истина» в спорах о прошлом, мы уже с вами сказали.

– Приход Дональда Трампа в Белый дом поколебал представления об «устоявшихся взглядах», по крайней мере в американском обществе. Например, раньше мейнстрим состоял в том, что есть несколько десятков гендеров, и казалось, что это уже навсегда, но потом выяснилось, что щелчком пальцев все можно вернуть в нормальное состояние. Есть ли шанс, что и память о войне вернется к некой норме?

– Не думаю. Напомню, что, когда Трамп был президентом в прошлый раз, в 2020 году праздновалось 75-летие окончания войны. И он поздравил с победой всех, кроме России. У него был пост в соцсетях, в котором он написал, что «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами». Советский Союз упомянут не был. В тот же день его тогдашний госсекретарь Майк Помпео совместно с министрами бывших соцстран, ставших недавно членами НАТО, выпустил специальное заявление, в котором говорилось о том, что Западной Европе повезло, потому что ее освободили настоящие освободители. А Восточной Европе не повезло: там «для многих людей, живших в странах, которые после войны оказались за "железным занавесом", окончание войны означало начало или продолжение другого вида угнетения». Это сейчас, когда Трамп решил договариваться с Россией, он вспомнил о том, что, оказывается, мы вместе воевали с нацизмом. Но это все сугубо ситуативная память: надо будет – он забудет об этом.

Ну и стоит отдавать себе отчет в том, что за пределами западного мира память о Второй мировой войне всегда была очень разной. И с возрастанием роли незападных стран в общемировых процессах это тоже будет все яснее проявляться.

23 сентября 2008 года более четырехсот членов Европейского парламента подписали декларацию с предложением провозгласить 23 августа Европейским днем памяти жертв тоталитарных режимов

Президент США Дональд Трамп. Вашингтон, Белый дом, 2 апреля 2025 года

Сейчас, когда Трамп решил договариваться с Россией, он вспомнил о том, что, оказывается, мы вместе воевали с нацизмом. Но это все сугубо ситуативная память: надо будет – он забудет об этом

Рудименты колониальных практик

– Принято говорить о достижениях немецкого опыта «проработки прошлого». Но речь шла в первую очередь о проработке вины за Холокост, а не за развязывание Второй мировой и зверства на оккупированных территориях. Почему так? И чувствуют ли немцы эту часть вины?

– Упор, безусловно, всегда делался на Холокост. Достаточно прогуляться по центру Берлина, чтобы увидеть масштаб проведенной работы. Монумент в память уничтоженных евреев Европы, памятники убитым гомосексуалистам, памятник цыганам и так далее. Единственное, чего вы не найдете, – памятника убитым советским военнопленным, вы не найдете также памятника советским остарбайтерам, угнанным в Германию и погибшим там. Причин такой ситуации несколько. Прежде всего нужно сказать о том, что за память о Холокосте было кому хлопотать. Это были и американские евреи, а под их влиянием и все американские политики. Над этим работал Голливуд, который, собственно, и сдвинул этот вопрос с мертвой точки, потому что немцы, как известно, не сразу стали каяться за Холокост. Вопрос о том, что вермахт делал на востоке Европы, конечно, тоже задавали, но в условиях холодной войны немцы на это не слишком сильно реагировали. Особенно, как это ни покажется странным, на территории ГДР, потому что принято было считать, что все это были преступления нацистов, а ГДР за них ответственности не несет. Потому что ГДР – наследница Эрнста Тельмана, погибшего от рук нацистов, ГДР – государство немецких рабочих и крестьян, которые тоже были жертвами Гитлера, поэтому им каяться не в чем. Не ставила советская власть и памятники жертвам Холокоста. А когда холодная война кончилась и Германия стала единой, немцы поспешили предложить остарбайтерам из Восточной Европы компенсации, выплаты которых были обусловлены тем, что других претензий к Германии предъявляться не будет. Но масштаб и характер преступлений на востоке и преступлений против военнопленных и остарбайтеров никогда не стояли в центре немецкой «работы с прошлым».

Поэтому представлять немцев как людей, которые самым тщательным образом проработали все пункты своей вины, совершенно не стóит. Они прорабатывали те моменты, прорабатывать которые их заставляли и в отношении которых они сами чувствовали, что лучше самим заранее все это «проработать», а иначе придется заплатить гораздо больше. Конечно, немцы многое сделали для осознания своей вины, но изображать себя людьми, которые выполнили работу на пять, было бы, безусловно, с их стороны явным преувеличением.

– В последние годы дискуссия о Холокосте приобрела новое звучание: вместо исключительного явления ХХ века его все чаще начинают трактовать в качестве логического продолжения европейских колониальных практик. Почему меняется вектор восприятия и насколько это справедливо, на ваш взгляд?

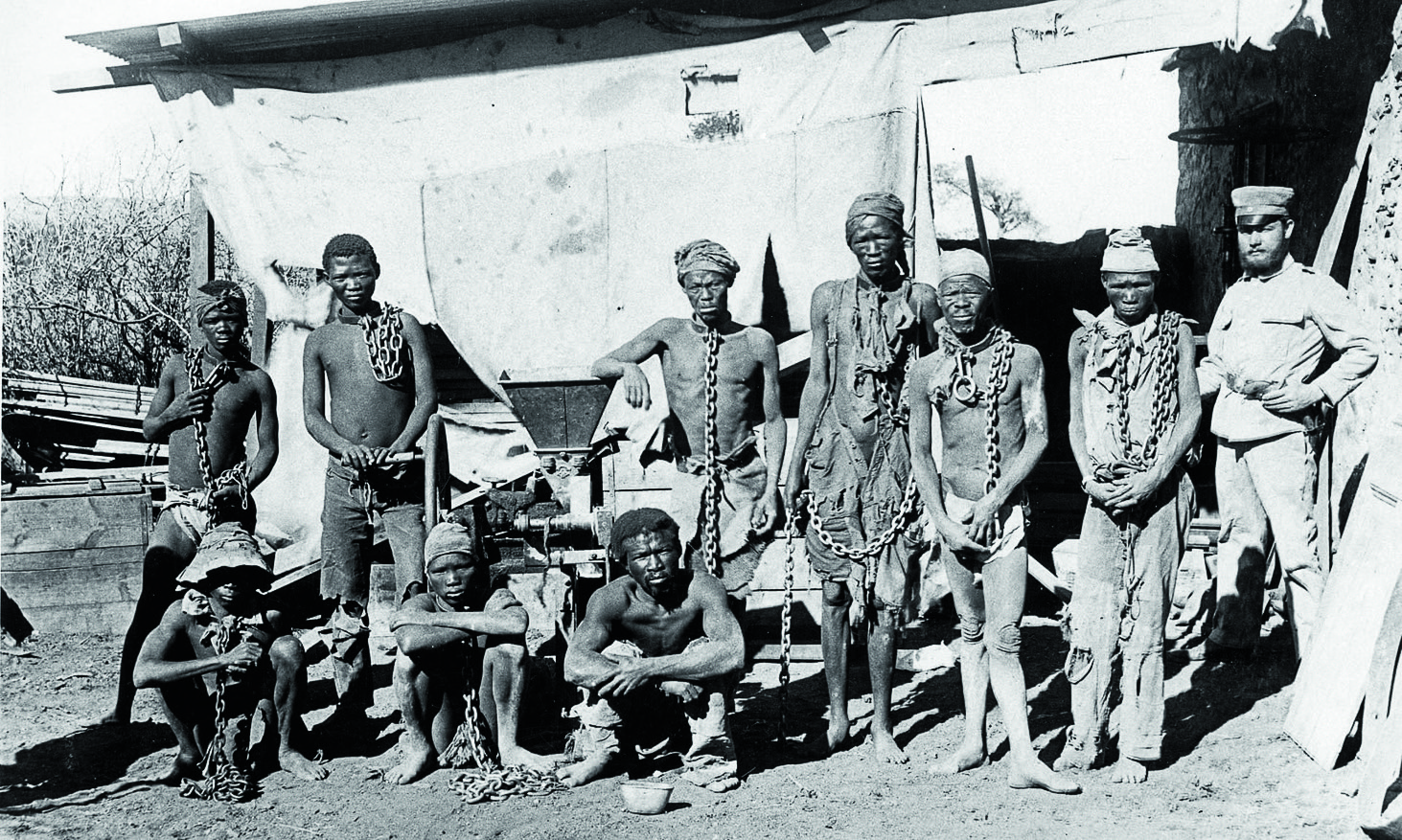

– Разговоры о том, что Холокост уходит своими корнями в колониальные практики европейских государств, весьма давние. Сейчас они приобрели новое качество. Во-первых, громче становятся голоса тех, кого мы называем «глобальным Югом», и их мнение уже невозможно игнорировать. А во-вторых, и это очень важно, за счет миграции, которая началась не вчера, внутри немецкого общества появилось заметное число интеллектуалов с немецким образованием, со свободным немецким языком, с немецким гражданством, но с идентичностью людей, которые приехали в Германию из Африки. И они по-другому, чем белые немцы, хотят говорить о действиях Германии на Африканском континенте в колониальный период. Ведь немцы в начале ХХ века уничтожили на юге Африки 80% народа гереро и 50% народа нама. Об этой истории сейчас говорят намного острее, чем прежде. В других странах примерно та же картина: выходцы с севера Африки, давно осевшие на Елисейских Полях, говорят об алжирских грехах Франции. Эти темы начинают вибрировать за счет того, что многие выходцы из этих стран – давно уже часть французского интеллектуального ландшафта.

Войска 1-го Украинского фронта Красной армии встретились с войсками 1-й армии США недалеко от города Торгау на реке Эльбе. 25 апреля 1945 года

Жертвы геноцида намибийских племен гереро и нама, совершенного немецкими колониальными войсками в 1904–1908 годах

Холокост уходит своими корнями в колониальные практики европейских государств. Достаточно вспомнить, что немцы в начале ХХ века уничтожили на юге Африки 80% народа гереро и 50% народа нама

6 августа 1945 года американский бомбардировщик В-29 сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу «Малыш»

В поисках жертвы

– Вы пишете о том, что в начале нынешнего века на Западе возобладал «либерально-глобалистский нормативный подход к моральному памятованию». Что это такое? И почему в последнее время такой подход подвергается серьезной критике в самых разных сообществах?

– У этой доктрины есть три главных постулата. Постулат первый: преступления прошлого нельзя забывать. Постулат второй: мы должны, помня об этих преступлениях, четко определить, кто жертва, кто преступник. И постулат третий: мы должны не просто сказать об этом, но мы должны компенсировать потери жертвам, морально и материально, и мы должны наказать преступников. Если мы это все сделаем, то это якобы будет способствовать распространению в этих обществах гражданского примирения и демократии. Такая концепция складывалась в конце XX века, и постепенно вокруг этих тем возник огромный пул НКО – неправительственных организаций. Понятно, как они финансировались: сегодня, когда Трамп стал отключать их от денег, мы знаем, как это все работает, гораздо лучше, чем когда-либо. В итоге была создана целая индустрия работы с этим «трудным» прошлым, и поэтому до недавнего времени никто не ставил под вопрос правомерность таких подходов.

Но есть вещи, которые очевидны. Первое: если у нас есть этнический конфликт, то разобраться, кто жертвы, а кто преступники, по-хорошему практически невозможно. Потому что и те и другие совершают преступления, и у тех и у других есть жертвы, и, кстати, по обе стороны конфликта это в основном разные люди. Второе: бесспорно, что жертвам ты ничего не компенсируешь – они уже в земле. Тогда кому мы компенсируем? Представителям этой общины? А каким образом? Возникает масса нерешенных и открытых для манипуляций вопросов. К тому же никто не проверял, действительно ли это «моральное памятование» способствует демократизации. То есть вы действительно уверены, что «моральное памятование» не фиксирует сообщества и индивидов в роли жертвы, культивирующей этот статус для получения преимуществ, а работает как «демократизатор» соответствующих обществ? Вы действительно уверены, что можно одну этническую группу однозначно назвать жертвами, а другую – однозначно палачами?

– Жертвами быть выгодно…

– Конечно! И речь не только о материальных компенсациях. Почему все хотят быть жертвами? Потому, что жертва не может быть виновата. Если мы выбрали для себя статус жертвы, то любые обвинения в том, что мы тоже в чем-то виноваты, к нам уже не имеют никакого отношения. Но это так не работает. Именно поэтому концепция «морального памятования» переживает серьезный кризис, но что придет ей на смену и как она будет модифицирована – мы пока не знаем.

– Есть ли альтернатива разворачивающемуся на наших глазах процессу антагонизации политики памяти и в чем она?

– Отвечу коротко, хотя сам вопрос – еще на целое интервью. Я думаю, если мы войдем в период менее агрессивного противостояния с Западом в политической сфере, то тогда легче будет и с исторической памятью. Но если это и случится, то нескоро.

– Она станет уделом историков, а не политиков?

– Нет, уделом историков она все равно не станет, рассчитывать на это слишком наивно. Да память историкам никогда по большому счету и не принадлежала. Но, по крайней мере, у историков будет больше свободы заниматься историей.

Участники шествия «Бессмертного полка». Москва, Красная площадь, 2015 год

Владимир Рудаков, главный редактор журнала «Историк»