Демиург от лингвистики

№124 апрель 2025

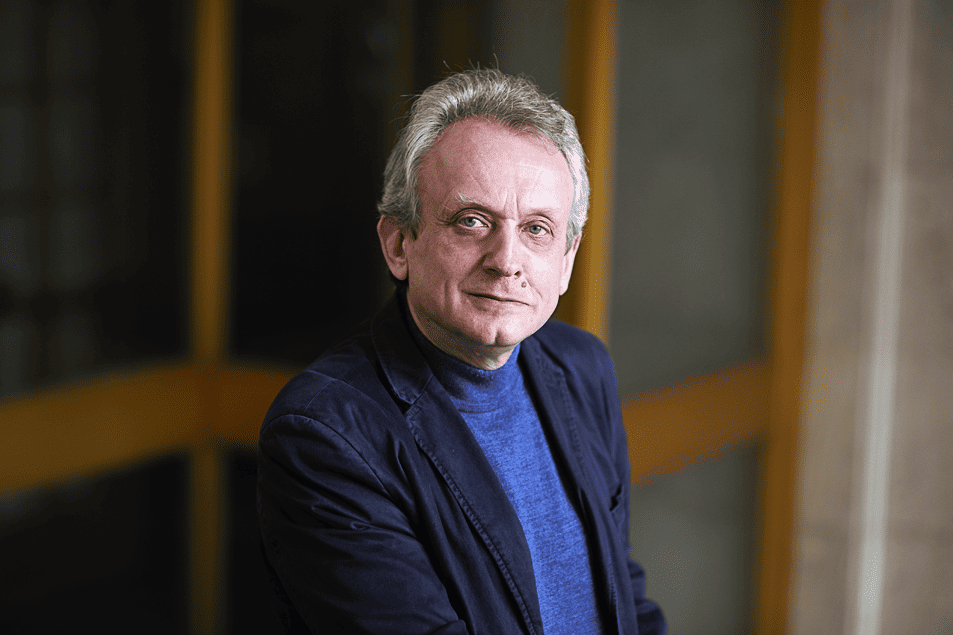

Неоценимый вклад в изучение «Слова о полку Игореве» внес выдающийся российский лингвист академик Андрей Зализняк. О замечательном ученом «Историку» рассказал его коллега академик РАН, доктор филологических наук, профессор Алексей Гиппиус

Беседовал Владимир Рудаков

Алексей Гиппиус

В апреле этого года Андрею Зализняку (1935–2017) исполнилось бы 90. Он прожил долгую жизнь и многое успел сделать. Один из его коллег уже после смерти ученого признал: Зализняк был едва ли не «последним из российских исследователей, заслуживших сочетание своей профессии в науке со словом "великий"».

«Способность наводить порядок»

– Многие считают Зализняка крупнейшим российским ученым-гуманитарием нашего времени. Чем, на ваш взгляд, измеряется масштаб его личности?

– Прежде всего я бы сказал, что определение «крупнейший гуманитарий нашего времени» не отвечает тому, как представлял сам Зализняк свое место в науке. Конечно, он прекрасно осознавал свой масштаб, был человеком широких культурных интересов, но в высшей степени ценил профессионализм и ограничивал свою профессиональную область только лингвистикой. И даже более того – только теми сферами лингвистики, в которых было возможно реализовать требования, которые он предъявлял к науке как таковой: это требования точности, полноты и доказательности. Зализняк любил повторять, что гуманитарным наукам не дано доказательство в том смысле, в каком им оперирует математика. Однако он сам в глазах весьма широкого круга людей, в том числе представителей негуманитарного знания, являлся как раз доказательством того, что гуманитарной науке даны и доказательность, и строгое рассуждение, и позитивное знание.

Сейчас для широкой общественности Андрей Зализняк – это в первую очередь человек, который доказал подлинность «Слова о полку Игореве» и занимался изучением берестяных грамот. Но это представление совершенно не отражает действительного значения сделанного им в науке. А сделал он колоссально много. И «феномен Зализняка» (как была хорошо озаглавлена одна статья о нем) раскрывается во всей совокупности его трудов. Он обладал замечательной способностью наводить порядок в огромных массах сложнейшего языкового материала. Я бы сказал, что у него была поистине демиургическая способность приводить вещи в порядок, и это производило удивительное впечатление.

Андрей Зализняк

У Зализняка была поистине демиургическая способность приводить вещи в порядок, и это всегда производило удивительное впечатление

– Что бы вы прежде всего отметили из его работ?

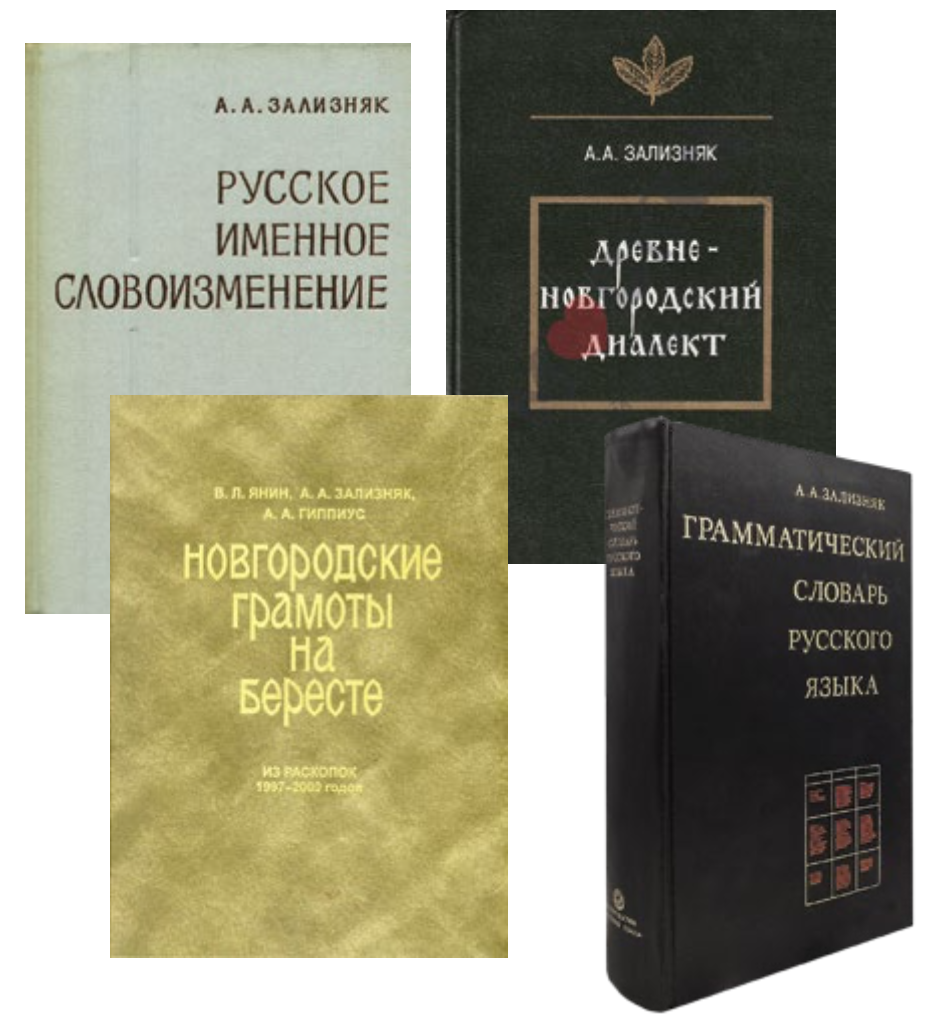

– В первую очередь его труды по современному русскому языку, с которых все началось. Без знания того, что он сделал в этой области, невозможно понять, почему его работы по истории языка – по тому же «Слову» – получили такой большой резонанс. Его первая книга «Русское именное словоизменение» – абсолютно классическое сочинение. Разработанная в ней теория легла в основу «Грамматического словаря русского языка», которым мы все пользуемся, даже не подозревая об этом. Русскую морфологию Зализняк разобрал до мельчайших деталей, вместе с ударением, не оставив никаких «темных углов», а затем собрал вновь, приписав каждому слову индекс, позволяющий образовать любую его форму. На этой книге, созданной еще в докомпьютерную эру, базируется весь поиск в русском сегменте интернета.

«Я послал тебе бересту»

– Вас связывал общий интерес к берестяным грамотам. Почему их изучение интересно в человеческом плане и почему их изучение так важно с точки зрения наук о прошлом?

– Правильнее будет сказать, что этот интерес был мною воспринят от Андрея Анатольевича, и человеческий фактор действительно играл тут важную роль. К берестяным грамотам Зализняк обратился, имея уже значительный опыт работы с древнерусскими рукописными источниками, которыми он занялся, когда писал про историю русского ударения. В историю языка он пришел именно через ударение, акцентологию – область, труднее всего поддающуюся систематизации. Я люблю вспоминать надпись на книге «От праславянской акцентуации к русской», которую он подарил нашему замечательному палеографу Ольге Александровне Князевской. Там было написано: «С благодарностью за введение меня в изумительный мир рукописей и за поддержку моих первых робких движений в этом новом для меня мире». Берестяные грамоты тоже были для него новым, открывшимся ему миром. Он вообще был человек очень живой, с интересом к жизни в разных ее проявлениях. И в этом смысле берестяные грамоты удовлетворяли и его научный интерес, и человеческий, поскольку давали возможность непосредственного проникновения в мир людей, живших 800−900 лет назад.

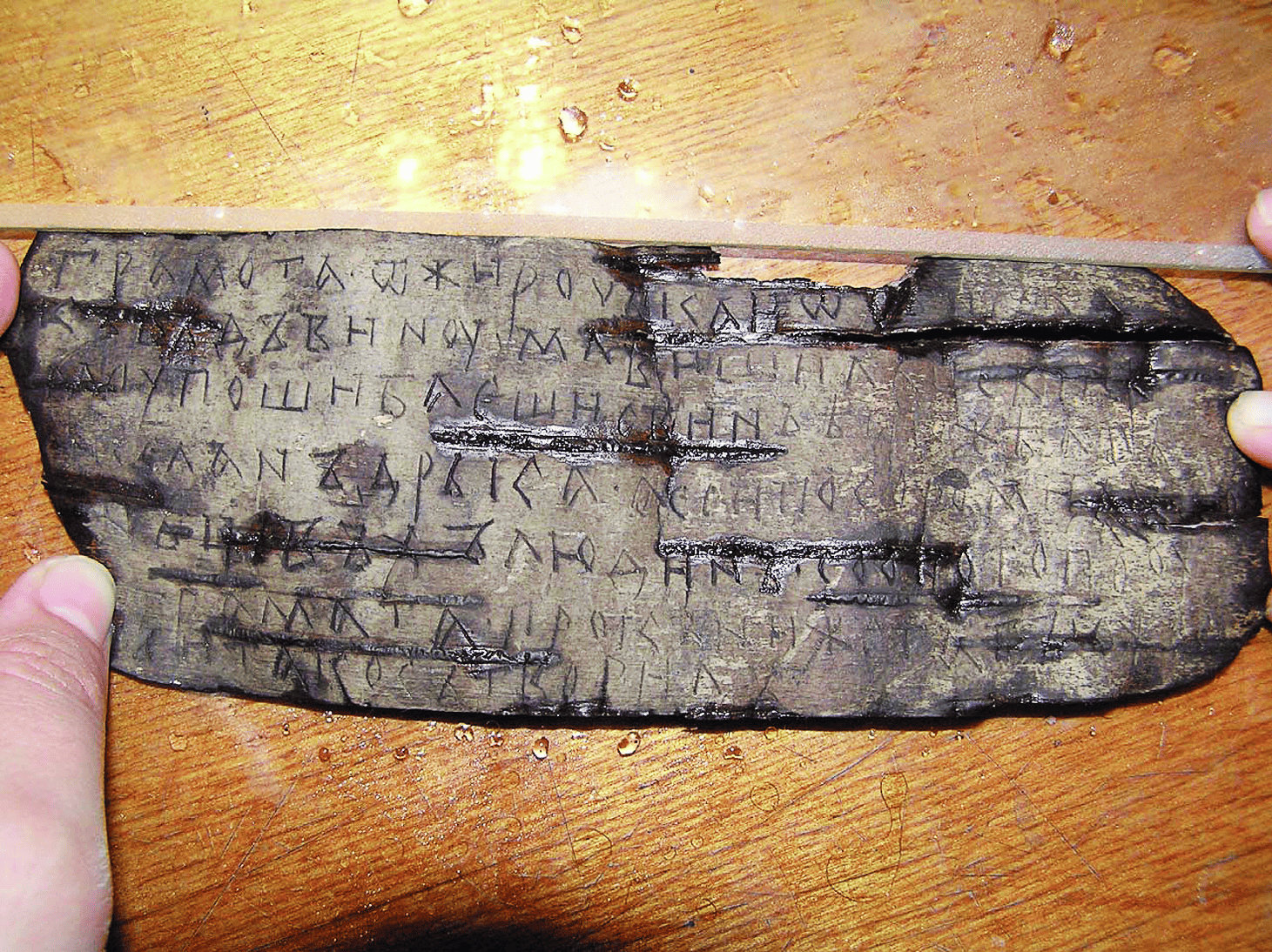

А в научном плане берестяные грамоты буквально ждали прихода исследователя такого масштаба, который мог бы навести в них тот самый порядок. То, что Зализняк сделал с берестяными грамотами, можно назвать их лингвистической реабилитацией и новым открытием. Он показал, что авторы берестяных писем не были безграмотными или полуграмотными людьми, а просто писали по-своему, пользуясь особыми графическими системами. Этот подход позволил ему по-новому прочесть сотни текстов и распознать те многочисленные особенности древненовгородского диалекта, которые описаны в его одноименной монографии.

– Благодаря Зализняку удалось заново перечитать огромный массив грамот, которые были уже найдены, но не до конца или некорректно прочитаны. Так ли это?

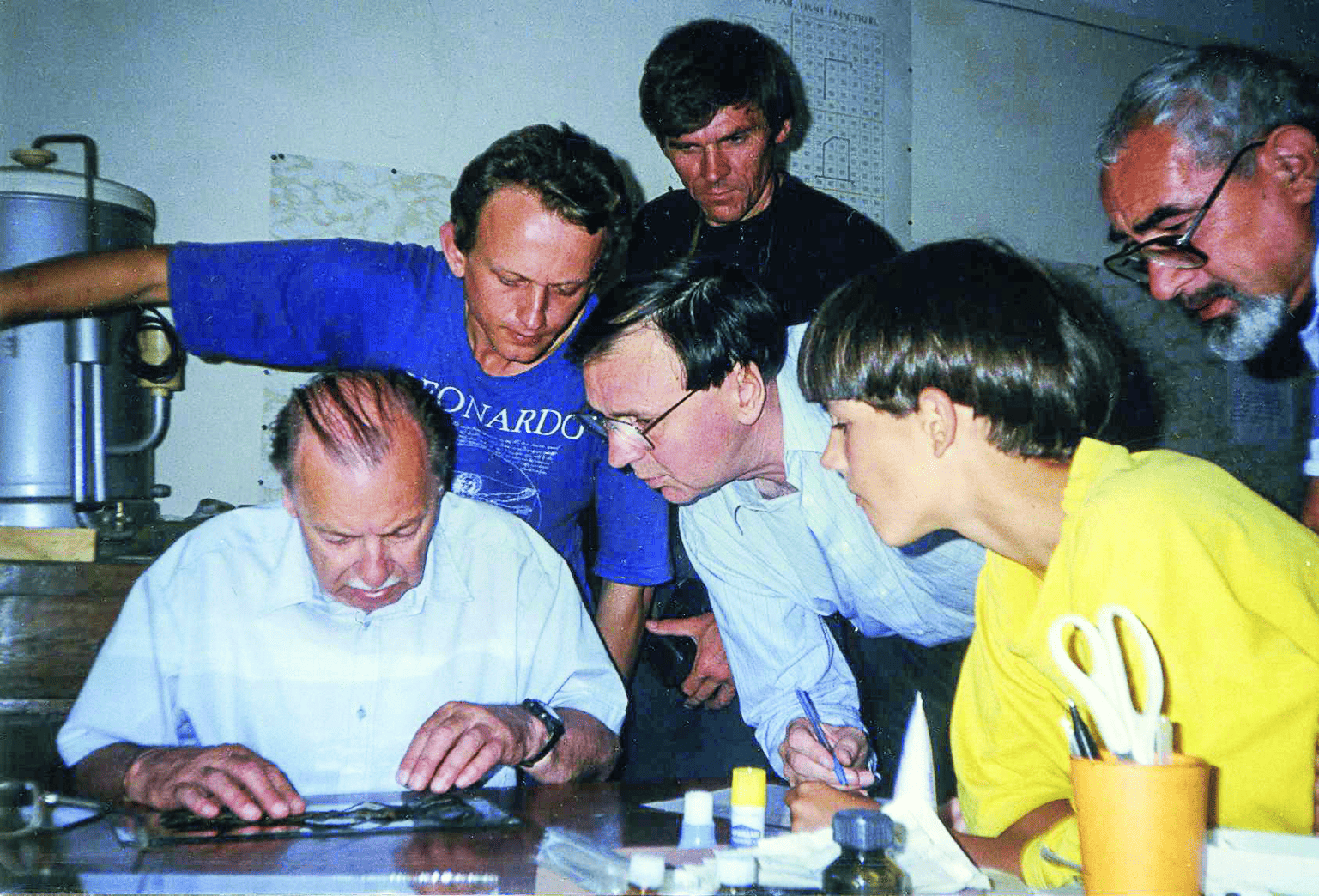

– Да, конечно. Тут нельзя не упомянуть замечательный тандем, который он составлял с Валентином Лаврентьевичем Яниным. Надо сказать, что именно академик Янин начал работу по корректировке чтения грамот со стороны историков. Так что импульс, исходивший от историков, получил мощнейшую лингвистическую поддержку со стороны академика Зализняка, и это дало тот результат, который мы имеем. Они замечательно дополняли друг друга. И важно, что эта корректировка чтений с тех пор идет постоянно. Нет ничего странного, что и те чтения, которые предлагал Зализняк, порой пересматриваются. Он, уверен, первый выступил бы против культа собственной непогрешимости. Мир берестяных текстов неизбежно устроен менее строго, чем русская морфология: какие-то буквы видны плохо, большинство текстов доходит во фрагментах, что-то приходится реконструировать – и это неизбежно влечет за собой немного другую степень надежности, чем та, которой Зализняк оперировал в других областях. Но общий принцип доказательного, аргументированного представления материала во всей его полноте остается тот же.

Руководитель Новгородской археологической экспедиции Валентин Янин, Алексей Гиппиус и Андрей Зализняк (справа) изучают берестяную грамоту. 1990-е годы

– Академик Зализняк фактически открыл новгородский диалект как отдельную ветвь древнерусского языка. Как можно открыть диалект языка, которым давно уже не пользуются?

– Хотя книга называется «Древненовгородский диалект», он вкладывал в это сочетание смысл, немного отличный от того, какой мы имеем в виду, говоря о современных диалектах. Здесь скорее можно вспомнить диалекты древнегреческого языка, которые описаны исключительно по текстам, – в тот же ранг Зализняк возвел диалект древнего Новгорода, реконструируемый им на основе берестяных грамот. Этот диалект он действительно открыл в том смысле, что дал его исчерпывающее, последовательное, строгое описание на основе всего корпуса доступных источников.

Конечно, у него были предшественники. Среди них главная роль принадлежит выдающемуся диалектологу Софье Глускиной. Именно она первой пришла к выводу, что в древнем псковско-новгородском диалекте не осуществился фонетический процесс, который принято называть второй палатализацией заднеязычных: это то, благодаря чему праславянское «кѣл-» превратилось в «цѣл-», а «рукѣ» в «руцѣ». Этот процесс не прошел в новгородско-псковском ареале, а во всем остальном славянском мире прошел, что обнаруживает в древненовгородском диалекте глубокий праславянский архаизм. Он вместе с другими фактами показывает, что древненовгородский нельзя рассматривать просто как отпочковавшуюся от прарусского языка ветвь. Когда мы возводим эти две ветви к одному корню, то он оказывается не общевосточнославянским, а общеславянским. Именно это позволяет рассматривать древненовгородский в качестве архаичного и в то же время по-своему инновационного праславянского диалекта.

Так вот, Глускина выдвинула свою гипотезу в 1960-е годы, опираясь исключительно на данные псковских говоров. И никто эту идею тогда не воспринял – настолько она шла вразрез с постулатами славистики. Зализняк пришел к тому же выводу самостоятельно, прочтя в грамоте середины XI века ставшую знаменитой фразу «замъке кѣле, а двьри кѣлѣ», то есть «замок цел и двери целы». Но, узнав о работе Глускиной, он первым делом отыскал ее автора и с тех пор всегда подчеркивал значимость ее открытия. Доводилось читать труды, в которых методично подчеркивается, что главную роль сыграла именно Глускина, а не Зализняк. Их авторы, к сожалению, не ценят звездных часов лингвистики – ведь то и замечательно, и в этом состоит красота науки, что оказалось возможным эмпирически, на материале древнего текста подтвердить гипотезу, высказанную на основе диалектных данных. А Зализняк и Глускина прекрасно друг друга понимали, сохранилась их переписка на эту тему.

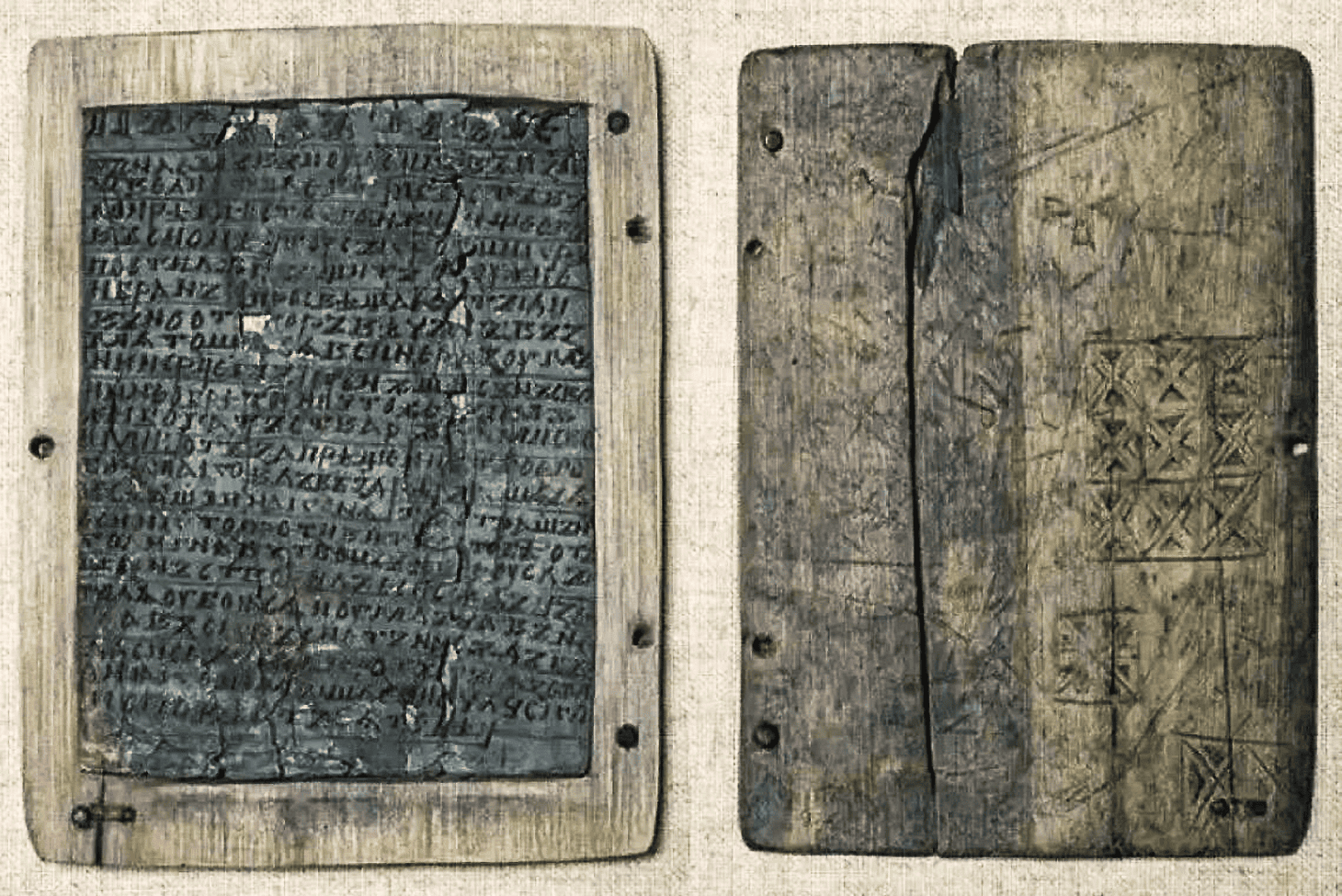

Новгородская берестяная грамота, сохранившаяся целиком

– Один из томов серийного издания берестяных грамот содержит большое исследование Зализняка, посвященное их палеографии. Что нового он внес в эту область?

– С палеографией берестяных грамот произошло то же, что и с другими предметами, которыми занимался Зализняк: она превратилась в систему. Разумеется, в палеографическом отношении грамоты исследовались и раньше. Но их изучение в этом аспекте опиралось на признаки, используемые в датировке пергаменных рукописей. А точность этой датировки невелика – в лучшем случае полвека. Зализняк впервые подошел к внешней форме письма берестяных грамот с учетом их главного преимущества – наличия стратиграфических датировок, которые привязаны к дендрохронологической шкале и оперируют интервалами примерно в четверть века. Для каждой буквы он выделил модели ее начертаний и представил распределение этих моделей во времени в виде таблиц и матриц. Аналогичные матрицы он составил и для широкого круга языковых параметров, а также особенностей формуляра. Этот инструментарий, если применять его последовательно, дает объективное основание для определения времени написания грамоты. Сейчас методика Зализняка успешно используется и на материале надписей-граффити, имеющих с берестяными грамотами много общего. К ней есть свои вопросы, она требует уточнений, но ее эффективность была неоднократно проверена.

Загадка «Слова»

– Мы начали со «Слова о полку Игореве». Не могу не спросить вас о том, как возник интерес Андрея Зализняка к «Слову», почему он занялся таким вроде бы известным и в то же время неизвестным памятником?

– На этот счет он сам все сказал. Он руководствовался отнюдь не желанием подтвердить подлинность великого памятника, а чисто научной задачей. Он говорил, что им двигала неудовлетворенность тем, что лингвистика, которой он столько лет занимается, совершенно бессильна сказать свое слово там, где она это слово сказать обязана. Смотрите сами: имеется текст, у него есть множество языковых характеристик, и в нормальной ситуации задача определить по языку, когда этот текст написан, не просто решаема – она, так сказать, необходимо решаема. Вот он и решил этот вопрос со свойственным ему масштабным подходом.

С другой стороны, обращению к «Слову» предшествовала история с пресловутой «новой хронологией» Анатолия Фоменко и ее разоблачением, в котором Зализняк сказал, безусловно, самое яркое слово. Он написал «Лингвистику по Фоменко» – блестящий научно-публицистический текст. В ходе этой полемики ему пришлось задумываться над общими проблемами того, как соотносятся гипотеза и доказательство, подлинный памятник и фальсификат. И в этой связи проблему подлинности «Слова» было уже невозможно обойти стороной.

– Как бы вы популярно описали метод, которым воспользовался Зализняк, работая со «Словом о полку Игореве»? Иными словами, как понять, что древнерусский текст аутентичен тому времени, к которому его относят?

– Эта задача может решаться на разных уровнях. Зализняк был далеко не первым лингвистом, который поставил перед собой задачу проверить «Слово» по лингвистическим параметрам. Кстати, он пишет, что среди лингвистов никогда противников подлинности не было, потому что им было понятно, что это действительно древнерусский язык XII столетия с некоторыми поновлениями, происходящими от писца XV−XVI веков. Так что лингвисты, писавшие о «Слове», исходили в общем-то из вполне спокойного признания его древнерусским текстом.

Однако с точки зрения подтверждения подлинности мало было просто указать на наличие в этом тексте каких-то аутентичных древнерусских явлений. Умелый фальсификатор может подделать эти явления, воспроизвести их, и получится текст, похожий на древнерусский. Но Зализняк, как я уже говорил, всегда мыслил язык во всей сложности его как системы. И он как лингвист выявил в языке «Слова» очень тонкие системные связи на разных уровнях – и на уровне морфологии, и на уровне синтаксиса. Например, в употреблении энклитик – маленьких безударных слов. Их положение в древнерусской фразе подчинялось строгим закономерностям, которые были раскрыты и описаны лишь недавно, – им посвящена специальная монография Зализняка. XVIII век об этих закономерностях понятия не имел. А в «Слове» они прекрасно соблюдаются. Можно подделать отдельные, так сказать, точечные явления, но не всю эту лингвистическую сложность, которая как раз и определяет метод работы Зализняка со «Словом». Очень важно также, что книга «"Слово о полку Игореве": взгляд лингвиста» опирается на исключительно прочный фундамент в виде работы с другими памятниками, которые привлекаются для сопоставления. Она содержит массу подсчетов, статистических данных, которые при этом очень легко вводятся и совершенно не перегружают читателя.

Вот еще один пример. Особенностью синтаксиса «Слова», отличающей его от подавляющего большинства древнерусских текстов, является чрезвычайно большое количество предложений, вводимых без помощи союза. В этом отношении «Слово» перекликается с пушкинскими текстами, что, естественно, вызывало подозрение скептиков. Правда, такой же «белой вороной» оказывается на фоне современной ей книжности и «Задонщина», так что XVIII век здесь ни при чем. Что же касается отношений между «Словом» и «Задонщиной», то Зализняк провел простой эксперимент: посчитал количество бессоюзно связанных предложений отдельно для частей «Задонщины», имеющих соответствия в «Слове», и частей, таких соответствий не имеющих. И выяснилось следующее. Текст «Слова» по данному признаку однороден: «коэффициент бессоюзия» примерно одинаков на всем его протяжении. А в «Задонщине» он высок для фрагментов, связанных со «Словом», для остальной же части текста – значительно ниже. Как можно это объяснить, исходя из первичности «Задонщины»? Только случайным совпадением, а его вероятность – ничтожна.

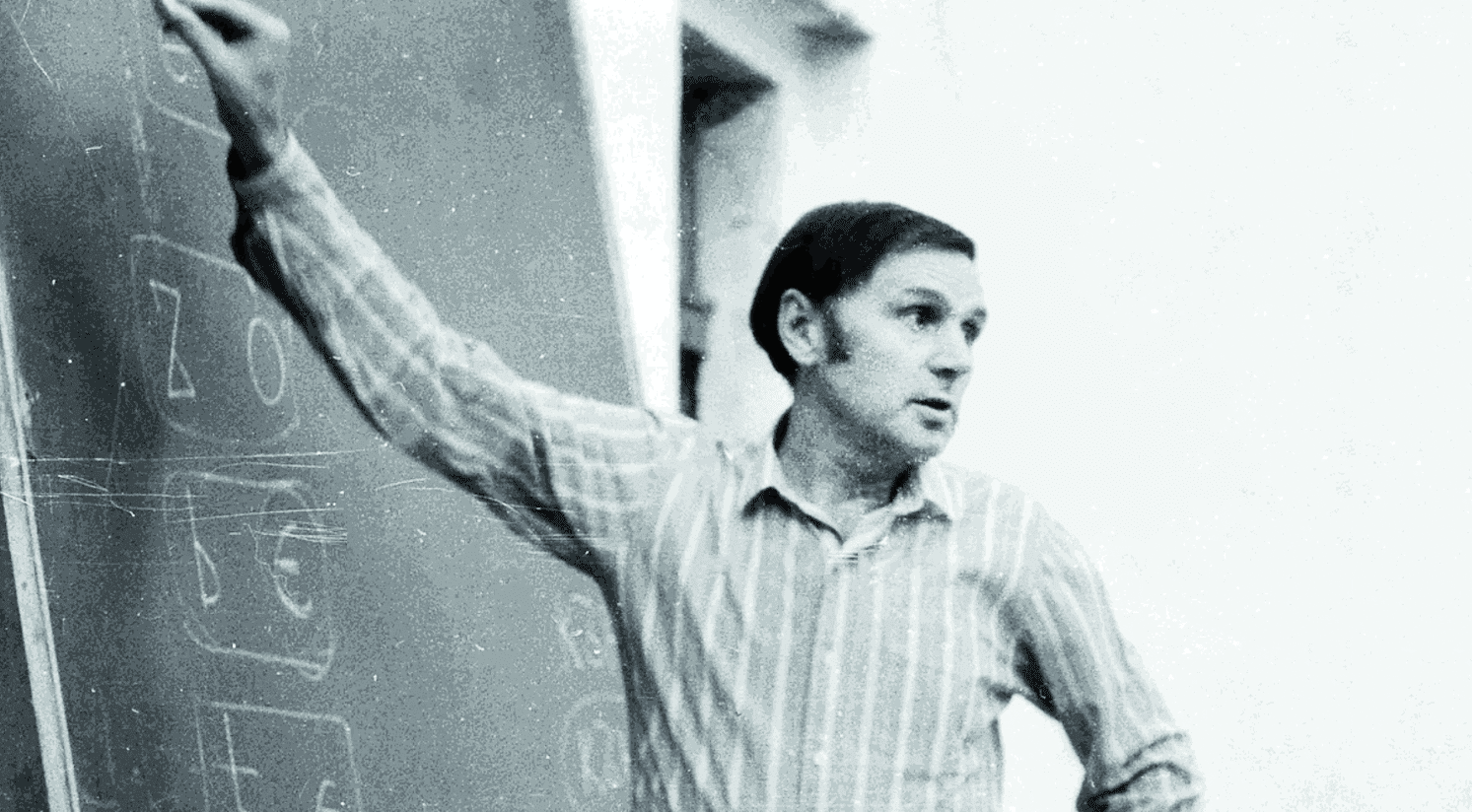

Андрей Зализняк. 1970-е годы

Вопросы остались

– Можно ли говорить о том, что благодаря исследованиям Зализняка вопрос о времени создания «Слова» закрыт?

– Разумеется, голоса скептиков будут раздаваться и дальше, но что касается той системной картины, которую дал в своей книге Зализняк, представить себе ее столь же системное опровержение очень трудно. Поэтому я считаю, что да, вопрос о подлинности «Слова» после его работы закрыт.

Конечно, ее можно оспаривать в каких-то конкретных моментах, и наверняка это отчасти будет справедливым, потому что никто не застрахован от ошибок. С другой стороны, в своей работе Зализняк совершенно не касается вопроса о том, когда текст был записан и как долго он мог транслироваться в устном виде. Здесь возможны разные мнения: например, наш замечательный историк древнерусской литературы Александр Бобров высказал идею, что «Слово» мог впервые записать знаменитый Ефросин Белозерский в одном из своих сборников XV века.

– Может ли лингвистика дать ответ на вопрос, на который тоже пытались ответить великое множество раз: кто был автором «Слова»?

– Нет, в это я совершенно не верю. Установить автора можно, только сопоставляя текст, в отношении которого стоит вопрос об авторстве, и текст, про который мы точно знаем, что он принадлежит тому или иному автору. Но такие сопоставления работают для текстов одного жанра, а «Слово» в жанровом отношении уникально.

Интереснее вопрос, можно ли локализовать «Слово» по диалекту. Лингвист Сергей Николаев написал интереснейшую книгу о «Слове», где как раз предложил достаточно точную и довольно неожиданную диалектную локализацию. Но тут все упирается в то, что лексический диалектный материал разных русских говоров описан в разной степени. У нас просто нет детальной картины диалектной лексики для всей древнерусской территории, которая бы могла послужить объективной базой для таких выводов. А что касается индивидуального авторства, то такой базы и тем паче нет. Более того, сама идея искать автора среди известных нам исторических лиц мне всегда казалась странной. Почему, собственно, автор «Слова» должен быть у нас на виду, а не принадлежать к огромному ряду анонимных, неизвестных нам древнерусских авторов? Ответа нет…

Рыцарь истины

– Известная речь Зализняка на вручении премии имени Солженицына в 2007 году запомнилась прежде всего изречением: «Истина существует, и целью науки является ее поиск». Как вы полагаете, почему в начале XXI века он посчитал необходимым обратиться к этой теме?

– Как выдающийся лингвист, Зализняк обладал очень цельным научным мировоззрением. Он занимался конкретными лингвистическими проблемами, но за этими занятиями всегда стояло ясное понимание задач, методов, идеалов, если угодно, объективного научного знания. И поэтому то, что происходило в те годы, внушало ему опасения за состояние умов, которые сплошь и рядом подвергались соблазнам замены подлинных ценностей науки какими-то суррогатами вроде той же «новой хронологии» или расшифровки «праславянской письменности». Это наступление шарлатанства, иррационализма, лженауки очень его смущало. Но не только оно. Он и внутри профессиональной науки видел опасность подмены получения действительно нового знания разного рода имитацией научной деятельности, будь то пустое накопление материала или декларация принципиальной множественности точек зрения. Он был, можно сказать, рыцарем настоящего научного поиска и, чувствуя свой авторитет, считал необходимым высказаться по этому поводу.

Новгородская псалтирь в экспозиции Музея письменности в Великом Новгороде

– Вы продолжаете замечательную традицию, основоположником которой был Андрей Зализняк, – я имею в виду лекции в МГУ по итогам каждого полевого сезона новгородских раскопок. Почему вам так дорога эта традиция, почему вы ее до сих пор поддерживаете, какую обратную связь вы получаете?

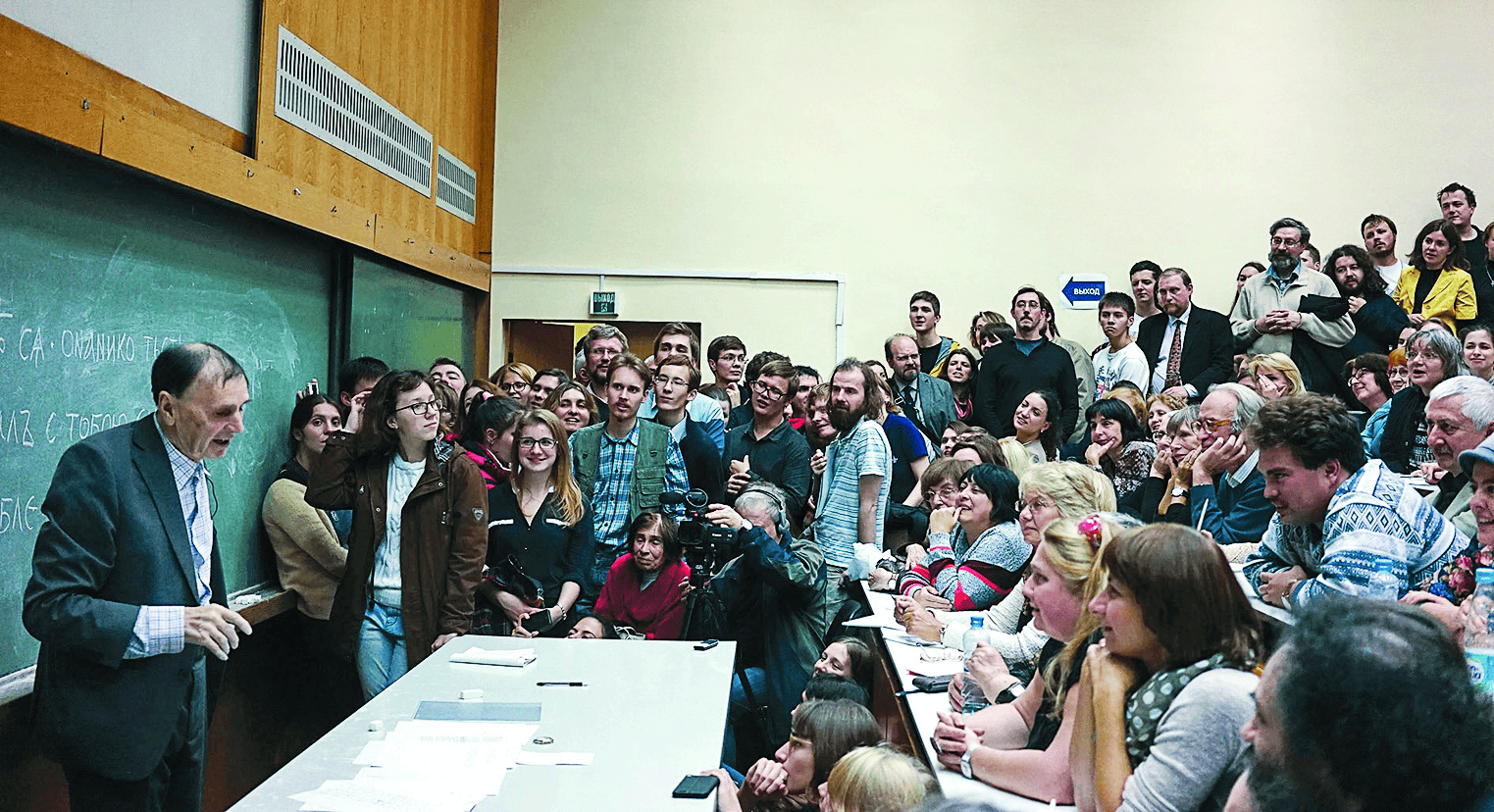

– Если касаться истории вопроса, то все началось в 1990-е годы в виде ежегодного выступления Андрея Анатольевича на семинаре, который вели Борис Андреевич Успенский и Виктор Маркович Живов – замечательные ученые, очень важные и дорогие для меня люди. На этом семинаре он рассказывал о новых находках Новгородской археологической экспедиции, и постепенно круг слушателей расширялся и в итоге приобрел необычайно большой масштаб для лингвистических лекций. В последний год Зализняк читал «осеннюю лекцию» в самой большой аудитории главного здания МГУ. Эти лекции были для него очень важны. Он был великолепный преподаватель и ощущал потребность разделить то новое, что узнавал сам, с аудиторией, способной это новое не только оценить, но и прочувствовать, получая интеллектуальное удовольствие от самого процесса чтения текстов, месяц назад извлеченных из толщи культурного слоя.

Когда Андрея Анатольевича не стало, даже не стоял вопрос, продолжать это дело или нет. Было ясно, что продолжать нужно, хотя, конечно, поначалу было непросто. Помню удивительное ощущение, которое возникло, когда я переступил порог 9-й поточной аудитории гуманитарного корпуса МГУ и почувствовал энергию, исходящую от этого совершенно замечательного собрания людей. И как-то пошло и пока продолжается. Для меня эти лекции имеют и немалый практический смысл. Готовясь к ним, сам какие-то вещи заново продумываешь, а когда рассказываешь, неизменно получаешь отклики, которые заставляют что-то передумать, поправить. Коллективный разум – великая вещь и порождает много интересного.

Ну и потом, конечно, смотришь на эти лица и понимаешь, что есть для чего работать. В свое время я нашел для себя формулу, что берестяные грамоты всегда объединяли людей. Они служили средством общения в XII веке, а сейчас благодаря им осуществляется наша коммуникация с отдаленным прошлым. А кроме того, они объединяют круг наших современников, для которых это прошлое – не пустой звук.

Лекция Андрея Зализняка о берестяных грамотах в Московском государственном университете. 1 октября 2015 года

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

От Нестора до Фонвизина: новые методы определения авторства. Отв. ред. Л.В. Милов. М., 1994

Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2004

Бурас М.М. Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников. М., 2019

Беседовал Владимир Рудаков