Каменные свидетели прошлого

№124 апрель 2025

Во многих музеях России можно увидеть обширные коллекции «каменных баб», созданных половцами и другими степными кочевниками. Кто они такие?

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук

Легко заметить противоречие: статуи называются «бабами», а изображают в основном (хоть и не всегда) мужчин. Ученые давно предположили, что их название происходит не от русского слова, а от его тюркского аналога, означающего «дед» или «предок». Впрочем, у этих древних изваяний были и другие имена: в Древней Руси – «болваны» (идолы), а также «человек камен» или «девка камена», в зависимости от пола. В Малороссии – «мамай», в память о знаменитом ордынском правителе. Понятие «каменная баба» утвердилось лишь в XVIII веке, незадолго до того, как этими памятниками старины заинтересовались ученые.

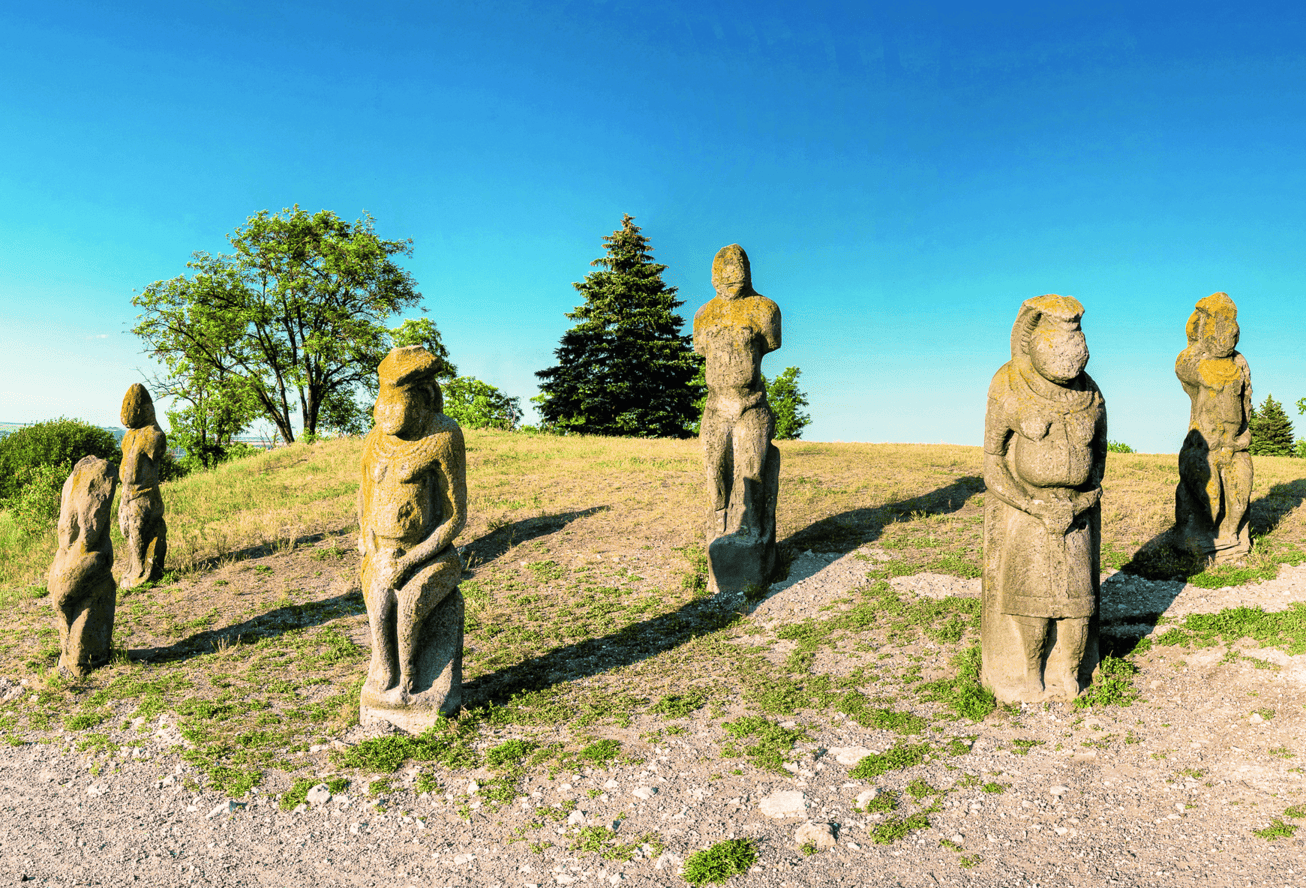

Прежде «бабы» стояли на курганах или высоких берегах рек – чтобы их было видно издалека. Обычно поодиночке, реже «компаниями» по несколько штук, иногда собираясь в круг. По мере распашки степи статуи покидали свои места: бóльшая часть их погибла, меньшая оказалась в музеях и других научных учреждениях. Некоторые находят до сих пор, и несомненно, что многие из них еще таятся в земле, ожидая своих исследователей.

«Каменные бабы» на горе Кременец. Харьковская область, 2010 год

«Половецкие бабы» стояли на курганах или высоких берегах рек – чтобы их было видно издалека. Обычно поодиночке, реже «компаниями» по несколько штук, иногда собираясь в круг

«Исконные кумиры»

Хотя «каменные бабы» создавались разными народами, чаще всего их связывают с половцами (кипчаками). Именно к ним относятся древнейшие упоминания изваяний, одно из которых оставил в XII веке классик персидской поэзии Низами Гянджеви: сам он «баб» не видал, но слышал о них от жены-половчанки Афак:

И приходят кипчаков сюда племена,

И пред идолом гнется кипчаков спина.

Пеший путник придет или явится конный –

Покоряет любого кумир их исконный.

Столетием позже статуи описал отправленный с посольством из Франции к монгольскому хану монах-францисканец Вильгельм де Рубрук. Он сообщал: «Команы насыпают большой холм над усопшим и воздвигают ему статую, обращенную лицом к востоку и держащую у себя в руке перед пупком чашу». Позже память о половцах исчезла, и новые жители степи стали складывать о «бабах» легенды. Чаще всего утверждалось, что это древние великаны, которые, возгордившись, объявили войну богам, а те в наказание обратили их в камень.

Долгое время статуи окружали почитанием: на Украине их еще в начале XX века перед праздниками мыли, белили, украшали цветами. Считалось, что за это они могут принести удачу, а непочтительных, напротив, покарать. Суеверия не мешали использовать «баб» в практических целях – их устанавливали на перекрестках как дорожные знаки. В «Книге Большому чертежу» XVII столетия говорится: «А на речке на Терновке стоит человек камен, а у него кладут из Белагорода станичники доездныя памяти, а другие памяти кладут на Самаре у дву девок каменных». Имелось в виду, что дозорные казаки зарывали у подножия статуй особые таблички в доказательство того, что доехали до конца маршрута, а следующий караул эти таблички забирал, заменяя своими.

В XIX веке статуи стали быстро исчезать: один из первых их исследователей Николай Веселовский писал, что изваяния «беспрепятственно свозили или для хозяйственных надобностей, или для украшения помещичьих садов и усадеб». Сотни «баб» были уложены в фундаменты домов или разбиты на щебень для дорожного строительства. Многие погибали даже в музеях: в 1930-е годы прекрасно сохранившуюся «бабу», стоявшую у входа в Пятигорский музей, разбили на куски, чтобы засыпать яму на площади. В Изюмском музее захватившие город фашисты использовали древние скульптуры как мишени для стрельбы. Даже в 1970-е автор монографии о половецких изваяниях Светлана Плетнева возмущалась тем, что в подавляющем большинстве музеев эти уникальные памятники «помещаются на открытом воздухе в проходных дворах и довольно быстро разрушаются», а их реставрация «производится… грубо и кустарно».

Бабы, батыры, балбалы

Каменные антропоморфные статуи встречаются на огромной территории от Дуная до Амура. Самые древние из известных появились в середине IV тысячелетия до н. э. в современном Казахстане – их приписывают племенам ямной культуры, предшественникам индоевропейцев. Это были грубо обработанные камни с изображением усатых мужчин, державших в одной руке чашу, а в другой – меч или кинжал. Позже они проникли в Семиречье, нынешнюю Киргизию, где впервые появились женские изваяния с чашей в руках – по догадкам ученых, олицетворяя богиню-мать, «хозяйку скота».

Довольно быстро «мода» на статуи добралась до Южной Сибири: еще в 1722 году Даниэль Мессершмидт, немецкий естествоиспытатель на русской службе, обнаружил в ходе экспедиции по Енисею изваяние «Тесинского богатыря», тоже державшего в руках чашу. В соседней Хакасии племена Окуневской культуры за 2500 лет до н. э. устанавливали каменные стелы с едва намеченными женскими фигурами. Позже в этом регионе появились типичные «каменные бабы», также изображавшие женщин. Местные тюрки называли их «каменная старуха» (Хуртуях тас) или «каменная дева» (Хыз тас). На другом конце евразийской степи свои каменные статуи создавали скифы. Их грубые стелы были совсем не похожи на изящные предметы скифского искусства и представляли собой в основном бородатых мужчин, в руках которых был один из четырех предметов: меч, кинжал, рог или колчан со стрелами.

В VI веке с появлением Тюркского каганата по степи стали стремительно распространяться тюркские племена, несущие с собой новый тип каменных статуй. Это были балбалы – небольшие каменные столбики, часто оформленные в виде человеческого силуэта. Их обычно устанавливали цепочкой у кургана покойного вождя, иногда перед изображением, тоже вытесанным из камня. Чем славнее был погребенный, тем больше было камней – иногда свыше 300. Догадки ученых, что камни олицетворяли убитых (или принесенных в жертву) врагов, подтверждает знаменитая надпись тюркского Бильге-кагана (VIII век), где говорится: «Их витязей убив, я приготовил балбалов».

Иногда считается, что термин «каменная баба» происходит именно от слова «балбал», но оно встречалось только на востоке и вряд ли могло дойти до южнорусских степей. Более вероятно, что это слово (как и «болван») произошло от иранского «пахлаван», то есть богатырь, – тюрки с древних времен называли так смелых и сильных воинов (кстати, русское слово «богатырь» происходит от тюркского «багатур» или «батыр» с тем же значением). Но если на западе Великой степи богатыри были своими, то на востоке, как правило, вражескими. Считалось, что они, превратившись в балбалы, будут на том свете служить победившему их вождю.

Стражи Половецкой степи

Как и другие степные народы, половцы были конгломератом племен разного происхождения. Поэтому их «каменные бабы» тоже были разными: мужчины с голым торсом или в кафтане, в шапке или без нее, держащие в правой руке кинжал, меч или чашу (иногда кубок). Хотя любимым оружием половцев был лук, на статуях он отсутствовал, зато у некоторых на сгибе руки помещался ловчий сокол. Немалую часть изваяний составляют женщины, часто без одежды, с подчеркнутыми признаками пола, символизирующими культ плодородия. Они тоже держат чашу, но, в отличие от мужчин, обеими руками, а одна – «Чернухинская мадонна», найденная в окрестностях Луганска, – изображена с младенцем на руках.

Материал изваяний почти всегда одинаковый – серый или желтый песчаник, часто встречающийся в степи и легкий для обработки. Зато высота у них разная: одни ростом с ребенка, другие достигают 4 метров. В основном их создатели использовали природные камни удлиненной формы, составные изваяния встречаются крайне редко. Считается, что на протяжении Х–XII веков «каменные бабы» из простых стел со слабой детализацией (часто на них вырезались только лица) эволюционировали в человекоподобные фигуры с хорошо заметными чертами лица, руками и даже деталями одежды. Но есть и другая версия: разные типы статуй создавались одновременно племенами с разных концов степи, воплощавшими в них привычные традиции.

Уже первые исследователи уникальных памятников поняли, что изучать их нужно одновременно с местами, где они были установлены. Так удалось узнать, что некогда «каменные бабы» находились в особых святилищах для почитания умерших предков. В отличие от скифов или древних тюрков, половцы размещали эти святилища не рядом с курганами своих ханов, а отдельно, иногда не в центре кочевий, а на их границе, будто сторожей. Внутри святилища ставили статую, лицо которой, как верно отмечал Рубрук, было обращено на восток. Очень редко скульптур было несколько, от двух до пятнадцати. Вероятно, в особые дни поминовения предков им приносили жертвы. У подножия изваяний находили кости баранов, а на них самих следы крови. По догадкам ученых, мужские статуи, как и у других кочевников, символизировали прославленных предков, а женские должны были обеспечить плодородие людей и скота.

В XII веке могущество половцев достигло пика, и производство скульптур было поставлено на поток. Судя по всему, существовали целые мастерские, где по заказам отдельных племен и их ханов изготавливали «каменных баб» со стандартными параметрами. Изваяния стали максимально детальными, а возможно, их даже раскрашивали: в самых глубоких вырезах орнамента найдены следы черной и красной краски. Однако в следующем столетии произошло заметное упрощение и примитивизация: скульпторы вернулись к схематизму, прорезая только лица, да и то без деталей. Вероятно, это связано с нашествием монголов, заставивших половцев покинуть родные места или смешаться с завоевателями. Когда в XIV веке Золотая Орда приняла ислам, установка изваяний прекратилась окончательно, а многие из них были разбиты как «языческие идолы».

«Чернухинская мадонна» – уникальная древняя скульптура. Луганский краеведческий музей

История продолжается

Хотя представители науки проявляли интерес к «каменным бабам» давно, их изучение началось только в XIX веке. Первопроходцем стал основатель Исторического музея граф Алексей Уваров, придумавший первую классификацию статуй и разделивший их на стелообразные, стоящие, сидящие и полусидящие. Он же пополнил коллекцию музея первыми тремя «бабами», привезенными из Харьковской губернии. В 1906 году его вдова Прасковья Уварова, также посвятившая себя археологии, инициировала перепись всех изваяний, найденных в южнорусских губерниях, – их оказалось 1133. Уварова и ее коллеги приняли срочные меры по сохранению и перемещению «половецких баб» в научные учреждения. По настоянию ученых местные власти объявили о штрафе в 100 рублей за порчу статуй и, напротив, предложили награду тем, кто доставит их в музей.

К настоящему времени в музеях России и Украины находится более 900 половецких каменных изваяний. Их можно найти даже в маленьких районных и школьных экспозициях, но большинство хранится в крупных собраниях Исторического музея в Днепропетровске, Музея природы в Харькове, Парка-музея каменных баб в Луганске, Парка половецких статуй на горе Кременец в Изюме, музеев Краснодара, Симферополя, Таганрога. Хорошо, что во многих из них скульптуры убрали под крышу, ведь влажность и осадки губительны для них. За пределами региона самая большая коллекция «каменных баб» – в московском Государственном историческом музее (ГИМ), где их более 30. Часть из них, правда, уцелела не полностью, и не только по вине времени: считается, что в ходе ритуалов половцы иногда разбивали статуи и закапывали их обломки поблизости.

Скульптуры, которые сохранились лучше всего (их более десятка), выставлены в Половецком дворике – так назвали часть закрытого в 1997 году внутреннего двора музея. Многие из них найдены Степной археологической экспедицией музея, которая уже давно работает в прикаспийских степях и Нижнем Подонье. Среди них и изваяние воина, найденное в Калмыкии: на голове у него – шлем с навершием, в руках – не чаша, как у большинства его «родственников», а цилиндрический сосуд. Из элементов одежды выделены только обшлага рукавов, оружие отсутствует. Самое интересное в этой скульптуре, что нашли ее в глубине кургана бронзового века. Это подтвердило то, о чем раньше археологи только догадывались: иногда половцы устанавливали свои статуи на вершине древних курганов или закапывали «баб» в них, видимо причисляя степняков прошлого к своим предкам и пытаясь таким образом заручиться их поддержкой.

История «каменных баб» продолжается: археологи постоянно находят новые экземпляры при раскопках или получают их от местных жителей. Например, в 2016 году в Ростовской области экспедиции ГИМ подарили изваяние, найденное в местном карьере. Точнее, туловище – голова и ноги были отбиты, видимо, во время древнего обряда. Более того, на «теле» статуи нашли множество сколов и щербин, будто его нещадно избивали острыми предметами. Зачем? Об этом ученым еще предстоит догадаться, как и о многом другом, что касается этих свидетелей далекого прошлого.

%20copy%201.png)

Граф Алексей Уваров, археолог и коллекционер. Худ. И.С. Куликов. 1916 год

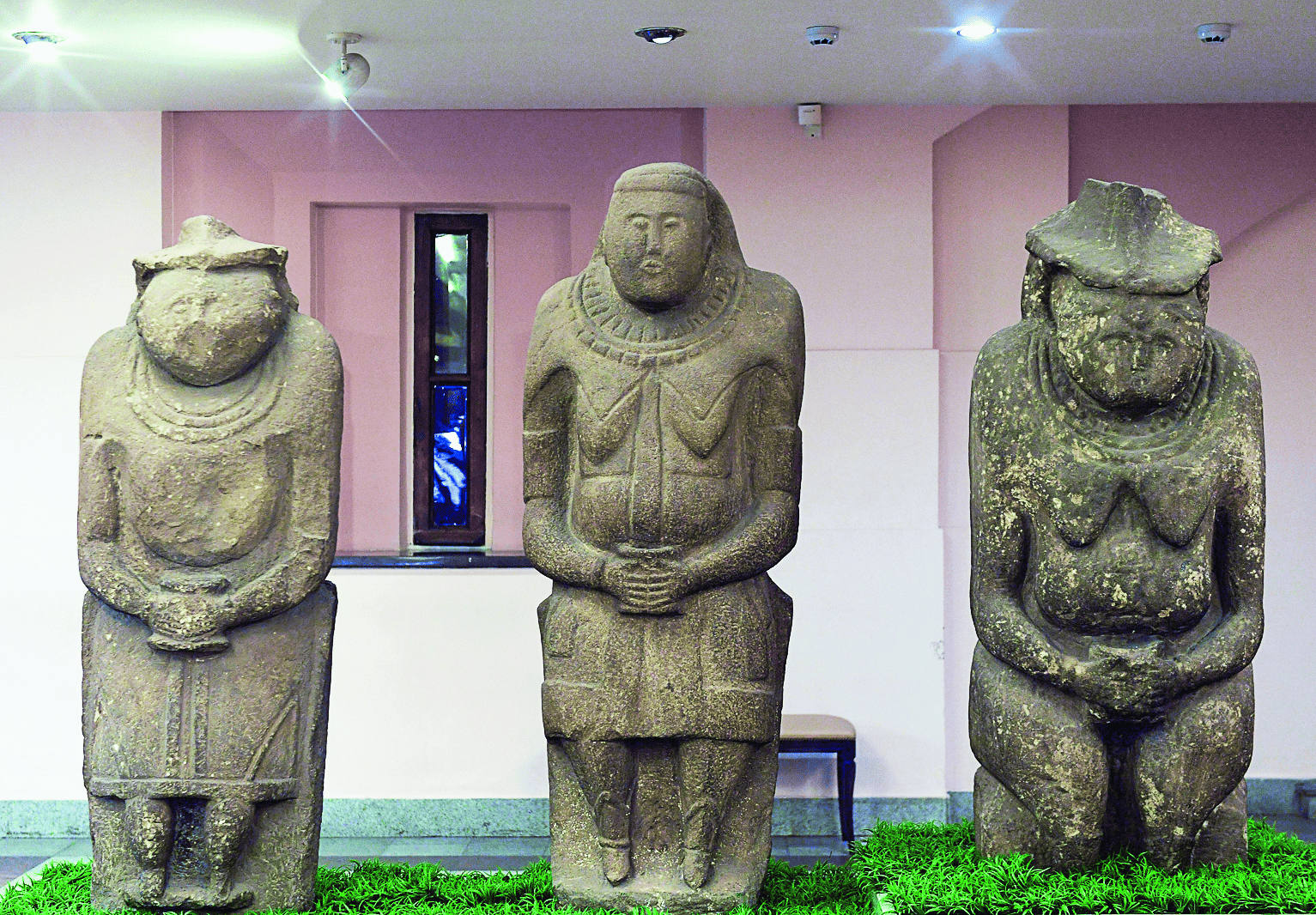

Половецкие скульптуры IX–X веков в Историческом музее

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук