Половецкие пляски

№124 апрель 2025

От любви до ненависти – один шаг. Впрочем, и в обратном направлении расстояние примерно такое же. Особенно если в основе отношений лежит прагматичный расчет. Как только не называли половцев русские летописцы: «бич Божий», «безбожные», «беззаконные», «окаянные», «хищники». А еще «поганые» – то есть «язычники», «варвары», «нехристиане». Их приход описывался как едва ли не самый точный маркер приближающегося Страшного суда, и поэтому летописные картины половецких набегов были нарисованы мрачными, эсхатологическими красками. Для этого были все основания. Историками подсчитано, что начиная с первого нападения в 1061 году и вплоть до 20-х годов XIII века «поганые» осуществили более полутора сотен набегов на русские земли.

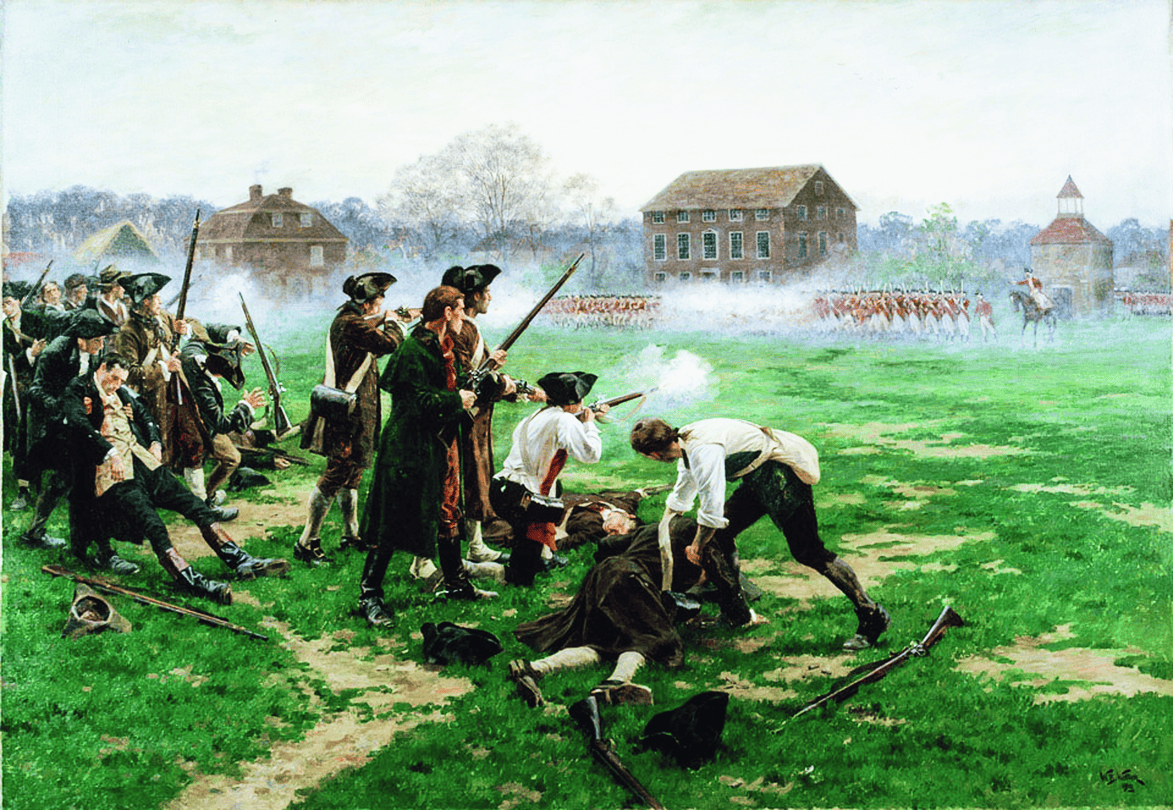

Правда, две трети из них были совершены половцами в союзе… с русскими же князьями, «реальная политика» которых определялась не книжными формулами, а обстоятельствами текущего момента. Первый такой союз был заключен в 1078 году, затем это вошло в практику. «Союзные визиты половцев на Русь были сродни нашествиям, осуществлявшимся, если можно так сказать, на законной основе. Грабеж и разорение русских городов и сел были, по-видимому, условием их участия в междукняжеских распрях», –отмечал историк Петр Толочко.

При этом языческие повадки половцев русских князей не смущали. «Повесть временных лет» так описывает действия «шелудивого» князя Боняка перед сражением с венграми на реке Вагре в 1097 году: «…когда наступила полночь, встал Боняк, отъехал от воинов и стал выть по-волчьи, и волк ответил воем на вой его, и завыло множество волков». Предводитель половцев, объединившийся в этом походе с русским князем Давыдом Игоревичем, воспринял ответный волчий вой как добрый знак, о чем с радостью поведал союзнику. Победа русско-половецкого войска над венграми оказалась сокрушительной: «побежали венгры, и многие утонули… говорили, что погибло их 40 тысяч».

Военно-политические союзы в ту эпоху было принято скреплять династическими браками. Так, в январе 1108 года князь Владимир Мономах женил своего сына (будущего основателя Москвы Юрия Долгорукого) на дочери половецкого князя Аепы Осенева. Жениху с невестой было лет по 10–11: средний брачный возраст в русских княжеских семьях составлял 14–15 лет, так что даже для того времени это был весьма ранний брак, явно мотивированный политическими соображениями родителей, нежели пылкими чувствами детей. Расчет Мономаха оказался верным: Юрий Долгорукий минимум шесть раз привлекал половцев в качестве союзников в междоусобной борьбе с родственниками. Кстати, в этом браке родился будущий русский святой князь Андрей Юрьевич Боголюбский, и в его жилах текла половецкая кровь…

Трагическая точка в отношениях с половцами была поставлена в 1223 году в битве на Калке. Летописец явно не одобрял решение русских князей выступить на стороне «поганых». Но у них были свои резоны: попросивший о помощи половецкий князь Котян Сутоевич доводился тестем князю Мстиславу Удатному («удачливому»). Котян пришел к зятю «и ко всем князьям русским» с дарами (привел «коней и верблюдов, и буйволов, и девок») и сказал так: «Нашу землю татары теперь отняли, а ваша завтра взята будет». Мстислав поддержал его просьбу: «Если мы, братья, половцам не поможем, то они сдадутся татарам и от того тех сила увеличится». Татары, узнав о таком решении, прислали к русским послов с предложением совместно идти против половцев, «потому слышали мы, что и вам много зла они причинили». Но князья не вняли призыву: «послов убили, а сами выступили против татар». В итоге русско-половецкое войско было разбито, спаслись немногие. Среди них – и упомянутый Котян (между прочим, прадед другого русского святого – князя Александра Ярославича Невского). Он дожил до нашествия Батыя и в конце 1230-х вместе со своим многотысячным войском бежал от татар в Венгрию, где, по слухам, даже принял католичество, формально перестав быть «поганым». Однако венгры, в отличие от русских князей, не доверяли Котяну и вскоре его убили…

Русские и половцы. Это только на войне действует неумолимая градация «свой-чужой», в политике же – с древности до наших дней – все было, есть и будет гораздо сложнее.

Владимир Рудаков, главный редактор журнала «Историк»