«Сделал Степенную книгу»

№123 март 2025

В XVII веке один из предков поэта – дьяк Федор Грибоедов – стал известен своими трудами по русской истории

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук

О происхождении думного дьяка Федора Акимовича Грибоедова, прапрадеда писателя, до сих пор идут споры. По одной из версий, он был потомком Михаила Грибоедова, отличившегося в войне с польскими интервентами: в 1614 году царь Михаил Федорович пожаловал ему ряд усадеб, включая знаменитую Хмелиту. По другой – как раз интервента, польского «полоняника» Яна Гржибовского. Хотя это, вероятно, семейная легенда – русские дворяне любили выводить свой род от иноземцев. «Подьячий Федька Грибоедов» впервые попал на страницы истории совсем юным, в 1628 году, когда участвовал в Смоленском походе боярина Михаила Шеина. Потом он много лет служил в приказе Казанского дворца, то в Москве, то в других городах.

Словом и делом

В 1648 году молодой царь Алексей Михайлович создал для составления Соборного уложения комиссию во главе с князем Никитой Одоевским – бывшим начальником Грибоедова. В поисках исполнительных помощников тот вызвал Федора из Белгорода и включил в этот коллегиальный орган. Видный историк Сергей Платонов доказывал, что роль подьячего в подготовке нового свода законов была незначительна и на его долю «выпадали не правообразовательные работы, а второстепенный канцелярский труд». Однако другие ученые считали иначе: так, лингвист Павел Черных, проанализировав текст обширного документа, пришел к выводу, что именно Грибоедов был его составителем и главным редактором.

Он также выступал на заседаниях комиссии со смелыми идеями – например, предлагал конфисковать церковные земли и «роздать по разбору служилым людем». Предложение было отвергнуто, но работу Грибоедова оценили высоко: он получил чин дьяка и двойное жалованье, а его «рукоприкладство» в числе других осталось на подлиннике уложения, хранящемся в Российском государственном архиве древних актов. После этого он продолжал работать в Казанском приказе, а в 1659 году присоединился к походу против изменившего Москве казачьего гетмана Ивана Выговского. Несмотря на проигранное сражение под Конотопом, поход завершился удачно, Грибоедов участвовал в приведении казаков к присяге царю и по возвращении в столицу получил щедрые дары – «шубу отлас золотой в 50 рублев, да кубок в 2 гривни».

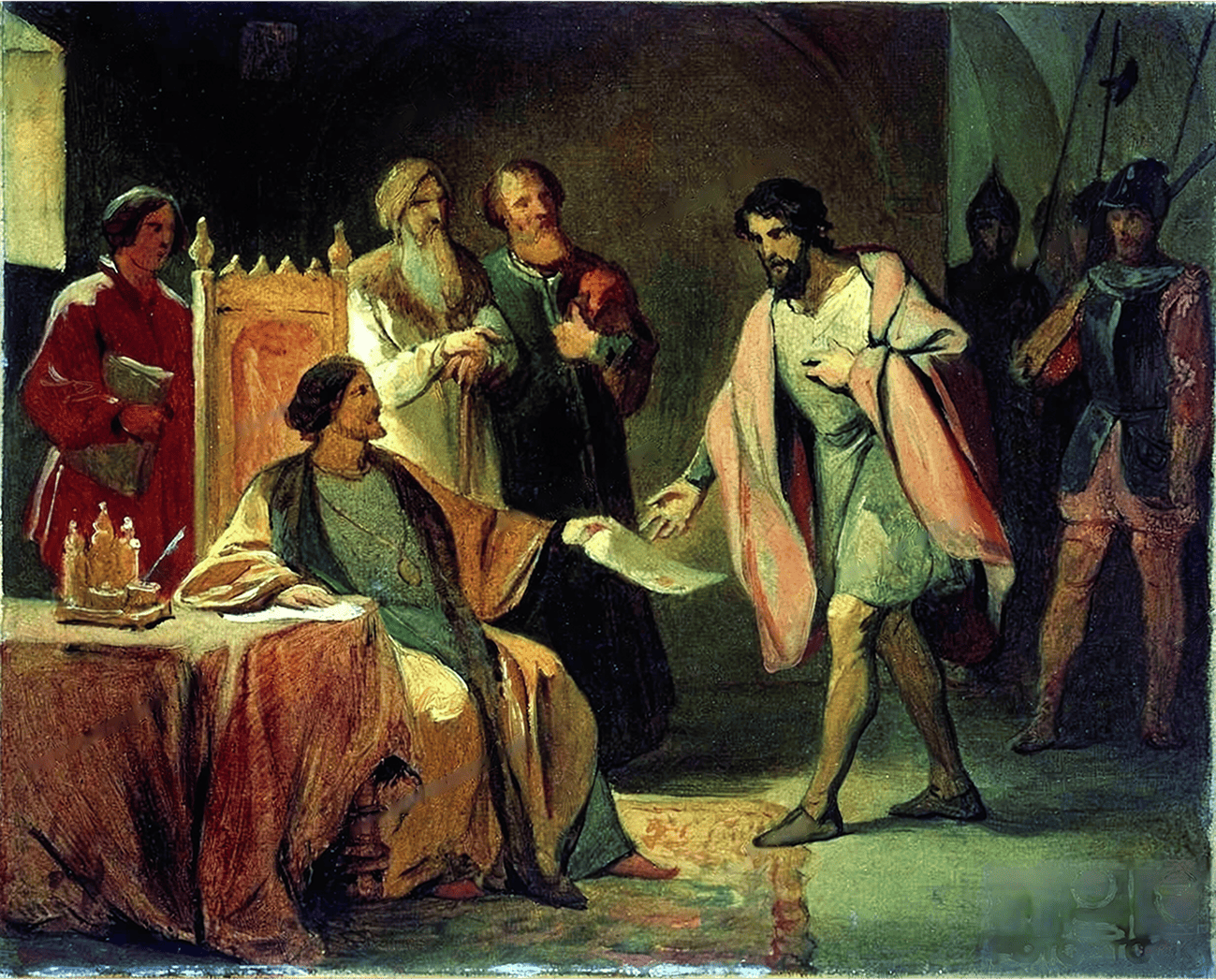

Соборное уложение царя Алексея Михайловича. 1649 год

Первый учебник

В 1664 году Федор Грибоедов был переведен в Разрядный приказ и спустя три года получил новое важное поручение – продолжить знаменитую Степенную книгу, составленную веком ранее, во времена Ивана Грозного. Прежде созданием исторических трудов занимались духовные лица, однако Алексей Михайлович предпочел привлечь к этому делу служилых людей. В 1657 году царь велел организовать для этой цели особый Записной приказ, но его работа довольно быстро заглохла. Теперь была предпринята новая попытка, уже под руководством Грибоедова – опытного литератора, притом хорошо знакомого с государственными делами.

С этой миссией дьяк справился вполне успешно – в 1668-м была закончена его «История о царях и великих князьях земли Русской», за которую автор получил новые награды: «Жалованья 40 соболей, да в приказе 50 рублев денег, отлас, камку, да придачи к поместному окладу 50 четей, денег 10 рублев». Об этом сообщалось в надписи на «подносном» – предназначенном царю – списке сочинения, где также говорилось, что она «взята к великому государю в Верх», то есть во дворец. Несомненно, любознательный монарх внимательно изучил книгу: по мнению Сергея Платонова, она изначально создавалась для обучения царских детей. Это вполне возможно, поскольку учебных пособий и вообще популярных книг по истории в России тогда еще не было.

Книгу Грибоедова тоже трудно назвать «популярной» – она написана на смеси архаичного «высокого штиля» летописей и приказного канцелярита. Зато получилась довольно краткой (34 главы) и полностью отвечающей своему назначению, коим являлось прославление царской династии и выведение ее из древности. Если Степенная книга возводила род Рюриковичей к императору Августу, то дьяк сделал потомками римлян и Романовых, происходивших будто бы от Пруса, «присного брата» Августа. Главное внимание в «Истории» уделено именно династическим вопросам, здесь почти нет сведений о войнах, мятежах, отношениях Руси с другими державами. В этом Грибоедов тоже следует Степенной книге, не проявляя, как утверждает исследователь этого памятника Алексей Сиренов, «никакой самостоятельности в переработке текста». Но перед ним и не ставилась такая задача: в надписи на списке сказано, что он «зделал Степенную книгу», то есть обновил и актуализировал ключевой для государственной идеологии труд.

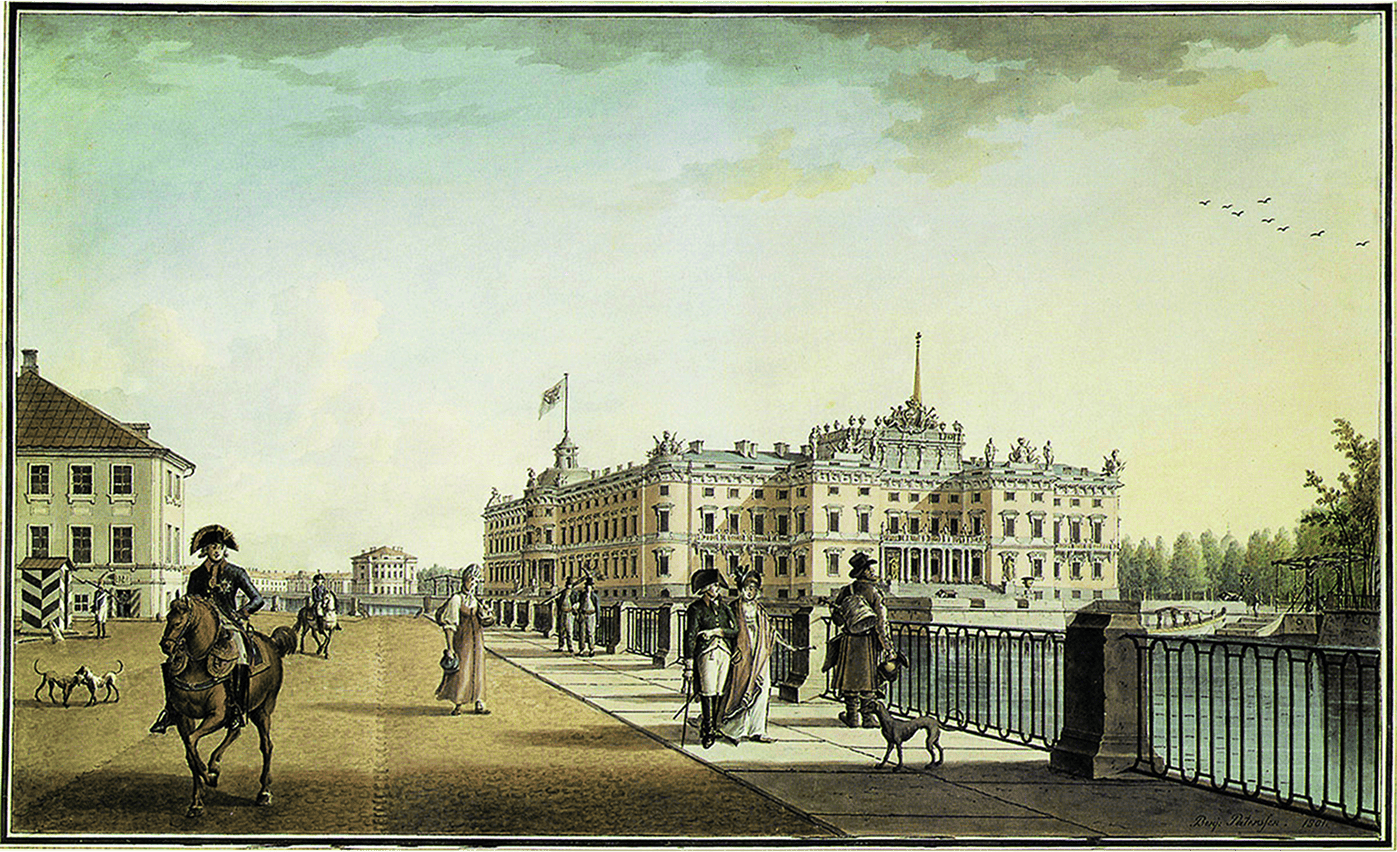

Портрет Алексея Михайловича. Неизв. худ. Конец XVIII – начало XIX века

Забытый «жалкий плод»

Помимо Степенной книги источниками «Истории» Грибоедова стали «Русский хронограф» 1617 года, сочинение Авраамия Палицына и ряд других работ. А также документы московских архивов, к которым его допустили по царскому приказу: их дьяк пересказывал в тексте или даже вставлял туда целиком, особенно в повествовании о недолгом на тот момент правлении Романовых, занимающем почти половину книги. Пафос этой части направлен не только на прославление Романовых, но и на осуждение их врагов – «прегордых змиев поляков и латин и христоненавистных русских изменников».

Хотя царский двор высоко оценил сочинение Грибоедова, популярность книги была невелика – до нас дошло не более десятка рукописных копий, а первая (и единственная) научная публикация вышла в свет только в 1896 году. Причиной стало скорое появление печатных книг по истории России – например, «Синопсиса» архимандрита Киево-Печерской лавры богослова Иннокентия Гизеля. Этот доступно (по тем временам) написанный трактат получил широкую известность и выдержал десятки изданий, служа в качестве учебной книги по истории России вплоть до XIX века.

Какое-то время «Историю» Федора Грибоедова еще читали и даже дополнили новыми главами, доведя рассказ до 1676 года. Сам автор ушел из жизни в конце 1673-го. Сыновья его Григорий и Семен продолжали служить государству: старший был воеводой в Илимске, а младший командовал одним из стрелецких полков, участвовал в злосчастном бунте 1682 года, был бит кнутом и умер в ссылке. Его потомком по материнской линии и стал Александр Грибоедов, который никогда не упоминал о своем предке и, возможно, даже не слышал о нем – так основательно уже забылись и сам автор, и его труд.

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук