«Враги-друзья»

№106 октябрь 2023

Так говорил о славянофилах западник Александр Герцен. Как идейным противникам удавалось сохранять друг с другом личные отношения?

Вторая половина 1830-х – 1840-е годы стали важным этапом в развитии общественно-политической мысли в России. Прежде всего в эти годы исчезла уверенность в незыблемости одного из главных постулатов философии французского Просвещения, гласившего, что дорога к прогрессу для всех стран и народов является общей. На смену пришла классическая немецкая философия, представленная работами Канта, Гегеля, Шеллинга, Фихте. Согласно ей пути развития стран и народов сугубо национальны, но успешными они становятся только для тех, кто обладает единым историческим корнем, находясь под опекой Высшего Разума. С этой точки зрения, славянский мир (а значит, и Россия) оказался вне общей истории человечества, которая теперь заканчивалась миром германским. Из столь угрожающе неприятного, к тому же освященного авторитетом новой философской системы положения требовалось найти достойный выход.

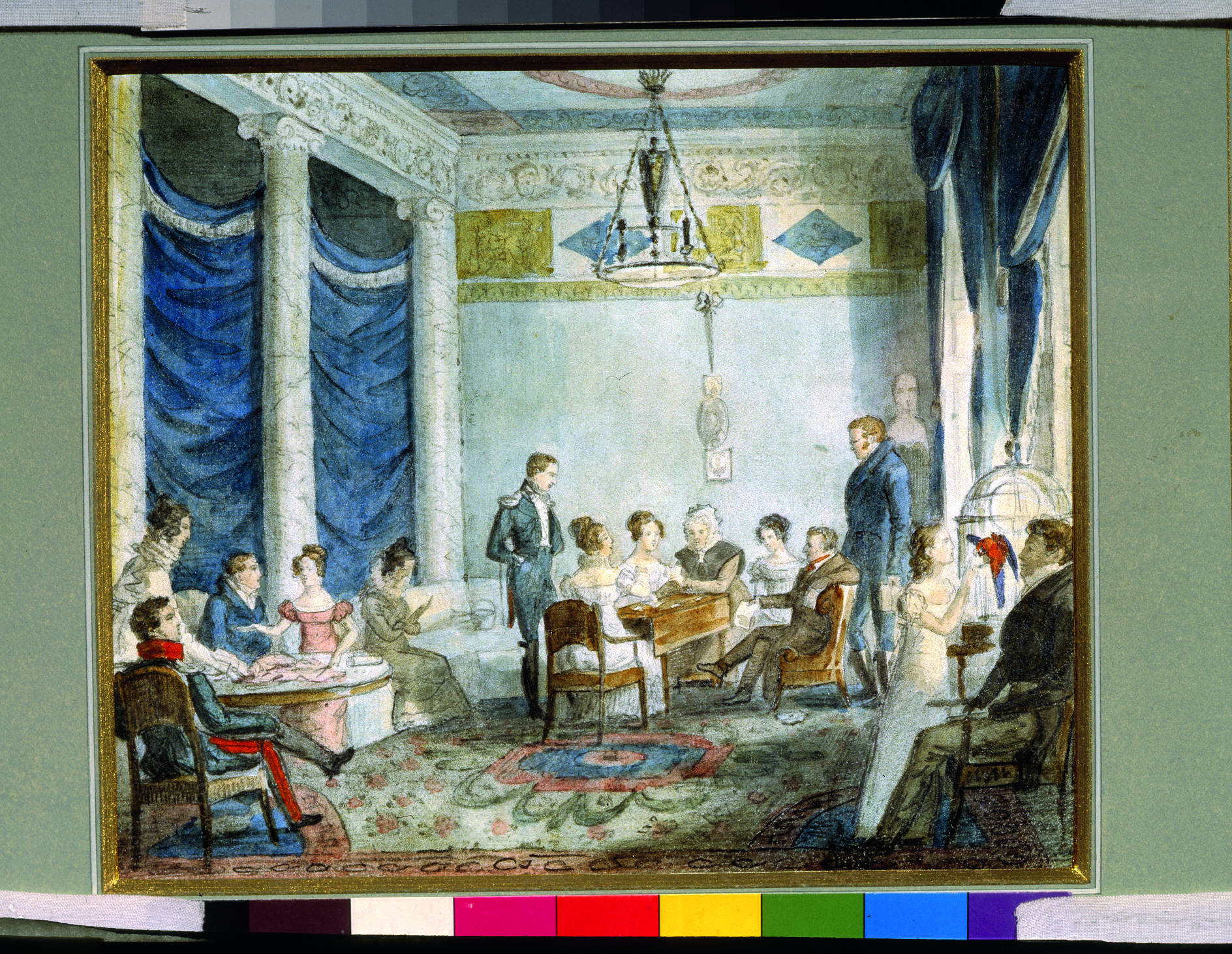

Виссарион Белинский на собрании кружка Николая Станкевича. Худ. Б.И. Лебедев. 1947 год

Импульсы и основания

Наиболее известным кружком в России, где увлеклись изучением трудов новых философов, стал основанный Николаем Станкевичем в 1831 году в Москве. Именно здесь начали свой путь многие будущие западники и славянофилы, и немецкая философия явилась теоретической основой как западничества, так и славянофильства. Члены кружка рассматривали философию как метод познания мира с целью его дальнейшего преобразования. Правда, увлечение работами Гегеля и других немецких мыслителей иногда имело странные последствия. Если начинающий философ отправлялся гулять в Сокольники, то он шел туда для того, чтобы отдаться «пантеистическому чувству своего единства с космосом». Если же по дороге ему попадался мещанин или солдат, то он не просто разговаривал с ними, но определял «народную субстанцию в ее непосредственном проявлении».

Важным импульсом для развития русской мысли оказалась публикация в 1836 году первого «Философического письма» Петра Чаадаева. Оно вызвало бурные споры, касавшиеся не только прошлого России, но и поисков ею своего места в современном мире. Еще одно обстоятельство, которое следует учитывать, заключалось в том, что консервативный и радикальный лагери страны тогда уже приобрели достаточно четкие очертания, а лагерь либеральный лишь начинал формироваться. Западникам и славянофилам пришлось принять в этом процессе непосредственное участие. И наконец, последнее обстоятельство: резкое ужесточение в царствование Николая I цензуры, усиление контроля над высшими учебными заведениями, попытки правительства отслеживать каждый шаг подданных привели к тому, что развитие общественно-политической мысли могло осуществляться только в дружеских кружках, в ходе бесед и дискуссий.

Взглядам западников и славянофилов посвящена обширная научная и публицистическая литература. Значительно хуже рассмотрены их личные взаимоотношения, причины возникновения симпатий и антипатий, а также конкретные факты их проявления. Между тем в момент формирования политических кружков, партий и лагерей именно взаимоотношения играют особенно важную роль, помогая участникам процесса нащупать или окончательно определить свою собственную позицию, найти надежных союзников и всесторонне оценить взгляды оппонентов.

Анализ подобных отношений – дело непростое. Наши герои и сами иногда не могли в них до конца разобраться.

Портрет Александра Герцена. Худ. Н.Н. Ге. 1867 год

«Трение друг об друга»

К началу 1840-х годов единого стиля поведения по отношению друг к другу западникам и славянофилам выработать не удалось, и, более того, вряд ли это вообще было возможно. Прислушаемся к словам младшего современника событий Владимира Спасовича, который писал об одном из представителей западничества Константине Кавелине так: «Он, несомненно, был человек сороковых годов, человек, которого убеждения сложились в тот период развития русской мысли, когда общий ствол ее не разветвился вполне на славянофильство и западничество». Иначе говоря, когда еще не о чем было слишком серьезно препираться, особо не стоило ломать копья. И хотя насчет всех 1840-х Спасович едва ли прав, его мысль об изначальном внутреннем единстве западников и славянофилов очень интересна. Что же сближало их позиции, а потому подталкивало к установлению не просто уважительных, но и подчас дружеских отношений?

В первую очередь категорическое неприятие крепостного права, которое и те и другие считали главным тормозом на пути развития России. Все они ратовали за проведение судебной реформы и смягчение цензуры, а в идеале – за провозглашение свободы слова. И западники, и славянофилы, веря в великое будущее России, находили режим Николая I системой противоестественной, мешающей стране стать подлинно современной державой. Эти точки соприкосновения позволяли при всей остроте возникавших дискуссий какое-то время сохранять единство или, во всяком случае, не доводить дело до разрыва отношений.

А споры велись действительно жаркие, и продолжались они порой с восьми-девяти часов вечера до трех-четырех часов утра. В ходе этих споров, с одной стороны, медленно, но верно выявлялось коренное несовпадение исходных точек зрения, различие идеалов. С другой стороны, дискуссии заставляли их участников размышлять, искать убедительные аргументы для подтверждения своей позиции или критики постулатов оппонента. Говоря словами Герцена, спорившие день ото дня «росли в этом трении друг об друга». Кроме того, регулярные беседы и дискуссии способствовали укреплению личных связей, появлению симпатий и антипатий.

Константин Аксаков. Фотография 1850-х годов

«Ближе многих своих»

Будучи людьми европейски образованными, к тому же истинными интеллигентами, участники споров умели слушать и слышать оппонента, никогда не стремясь высмеять или унизить его. Поэтому неудивительно, что западник Герцен, к примеру, писал об идеологе славянофильства Константине Аксакове, что он один из тех «противников, которые были нам ближе многих своих». Признанный столп западничества Тимофей Грановский искренне отзывался о видном славянофиле Иване Киреевском: «Я уважаю в нем благородство и независимость характера… соединенные с теплотою души». Другой западник Борис Чичерин вспоминал о Юрии Самарине: «Это был, бесспорно, человек совершенно из ряда вон выходящий. Необыкновенная сила ума, железная воля, неутомимая способность к работе, соединенная с даром слова… наконец, самый чистый и возвышенный характер». Не меньшее впечатление на Чичерина произвел еще один славянофил князь Владимир Черкасский: «Зная его ближе, его нельзя было не полюбить. Это был тоже человек из ряда вон выходящий. Ум был замечательно сильный, гибкий и разносторонний, образование обширное, не только литературное, но и юридическое и политическое».

Вспоминая в «Былом и думах» свою бурную полемику с Алексеем Хомяковым, Герцен признавал: «Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией… Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор». Герцен вообще первым из западников высоко оценил интерес славянофилов к крестьянской общине, народной культуре и быту. Он даже советовал «своим» серьезно отнестись к этим вопросам. Подводя своеобразный итог складывавшимся отношениям между представителями двух новых ветвей общественной мысли, тот же Герцен утверждал: «У нас была одна любовь, но не одинакая. <…> И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».

А как многозначительно перекликается предложение историка-западника Сергея Соловьева соединить гегельянство и православие с надеждой Константина Аксакова добиться того же самого с помощью славянофильской теории! Один из убежденных западников Василий Боткин в письме своему единомышленнику Павлу Анненкову подчеркивал: «…славянофилы выговорили одно истинное слово: народность, национальность. В этом их великая заслуга». Читая подобные отзывы, начинаешь понимать, что робко звучавшие и казавшиеся странными на заре 1840-х призывы к созданию некой третьей, объединенной партии имели под собой некоторые, пусть и не слишком прочные, основания.

Конечно, в обоих станах были деятели бескомпромиссные, не желавшие признавать за оппонентами ни грана правоты. Среди западников подобным «экстремизмом» отличался Виссарион Белинский, а среди славянофилов – Алексей Хомяков и поэт Николай Языков. Узнав, что Грановский опубликовал статью в «Москвитянине» (об этом журнале поговорим чуть позже), Белинский писал одному из своих московских единомышленников: «Грановский хочет знать, читал ли я его статью в "Москвитянине"? Нет, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания». В 1844 году Языков написал очень резкие памфлеты «К не нашим» и «К Чаадаеву», в которых буквально травил своих идеологических противников. Западники с полным основанием сочли один из памфлетов доносом на Чаадаева. Да и самим славянофилам эти сочинения Языкова представлялись как минимум чересчур резкими, а то и непозволительно грубыми.

Помимо Герцена человеком, старавшимся избегать особых крайностей в спорах, был Грановский. По поводу позиции Белинского он однажды заметил: «Что за охота плеваться? Ведь таким образом можно плюнуть и в собственное лицо, и в собственное убеждение». Позже от него за непозволительное ерничество досталось и славянофилу Самарину. Тот, упомянув, что Герцен уехал на Запад, съехидничал: «Скажите, пожалуйста, что за охота Герцену смотреть на предсмертные судороги развратного старичишки». Тут Грановский среагировал необычно для себя резко: «Отчего же нет! Этот старик все-таки жил, и у него можно кой-чему научиться. Это во всяком случае приятнее, нежели глядеть в глаза малолетнему идиоту». Самарин смешался: «Мы с вами, кажется, никогда не сойдемся». «Полагаю», – грустно согласился с ним Грановский.

Салон Олениных в усадьбе Приютино. Неизв. худ. Первая половина ХIХ века

Страсти вокруг «Москвитянина»

К середине 1840-х споры западников и славянофилов переросли в полномасштабные сражения, приведшие к разрыву личных отношений. Это объясняется прежде всего тем, что представители обоих станов, будучи абсолютно уверенными в чистоте и возвышенности своих идеалов, не могли отступить от них ни на йоту. Выработка этих идеалов далась им слишком тяжело, а потому любые сомнения в них, а уж тем более отступление с завоеванных позиций, теперь, при окончательной формулировке главных положений их теорий, виделись и тем и другим непростительным предательством. Ведь подобное отступление, по их убеждению, лишало Россию надежд на превращение в подлинно современную державу.

В столь трагическом изменении отношений важную роль сыграли журнал «Москвитянин» и министр народного просвещения граф Сергей Уваров. Главный идеолог николаевской империи прекрасно осознавал, что деятельность западников и славянофилов, помимо прочего, является своеобразной борьбой с апатией русского общества, а также с его страхом, вызванным усиливающимися гонениями правительства на независимую мысль. Позже даже очень далекий от либеральных идей философ Константин Леонтьев, оценивая позиции деятелей 1840-х годов, писал: «В то время, чтобы быть либералом, действительно нужно было мыслить (правильно или нет – это другой вопрос)… <…> Тогда либерализм был чувством личным и живым; он был тогда великодушием, во многих случаях – отвагой».

Понимая опасность, исходившую от свободомыслия, Уваров не мог оставить деятельность западников и славянофилов без внимания. Он постоянно пытался посеять семена недоверия и раздора между ними, объявив журнал «Москвитянин» единственно верным «выразителем всех оттенков подлинно русской [то есть в том числе и славянофильской. – Л. Л.] мысли». Руководившие журналом Степан Шевырев и Михаил Погодин в своих статьях непрестанно и грубо атаковали западников, одновременно оценивая триаду Уварова «Православие, самодержавие, народность» восторженно, совершенно не в славянофильском духе.

В письме брату Константину Иван Аксаков мог позволить себе открещиваться от развязных статей «Москвитянина». «…Защитники народности, – писал он, – или пустые крикуны, или подлецы и льстецы, или плуты, или понимают ее ложно, или вредят делу балаганными представлениями и глупыми похвалами тому, что не заслуживает похвалы». Но кафедры, с которой он мог бы во всеуслышание выступить против таких «защитников», в николаевской России не существовало. Тем временем западники, признавая, что славянофилы, в отличие от казенных патриотов, действительно испытывают горячую любовь к народу и боль за то, что происходит в стране, игнорировать даже чисто внешнюю схожесть позиций «Москвитянина» и славянофилов не хотели.

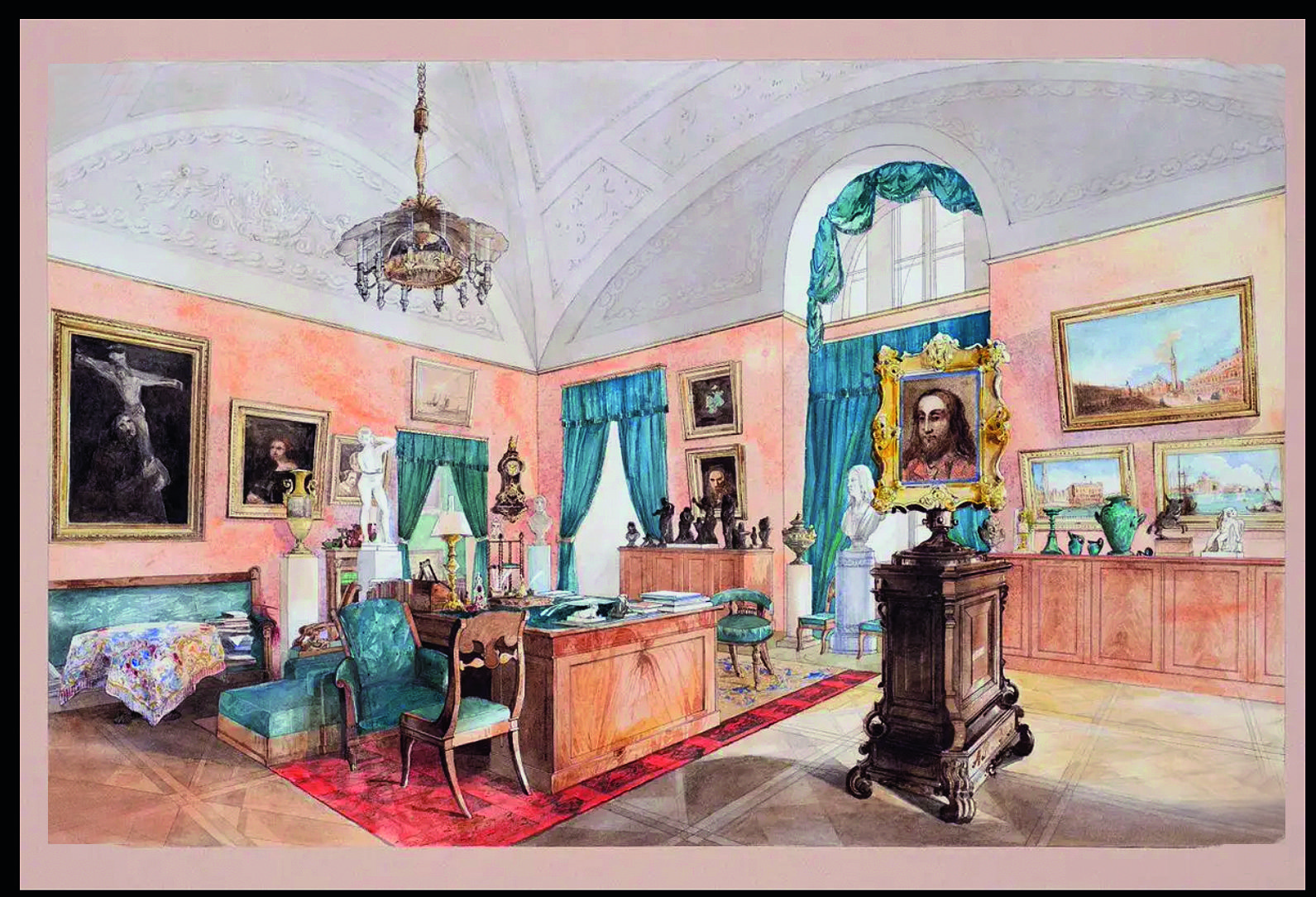

Кабинет графа Сергея Уварова в здании Министерства народного просвещения в Санкт-Петербурге. Худ. А.Н. Ракович. 1847 год

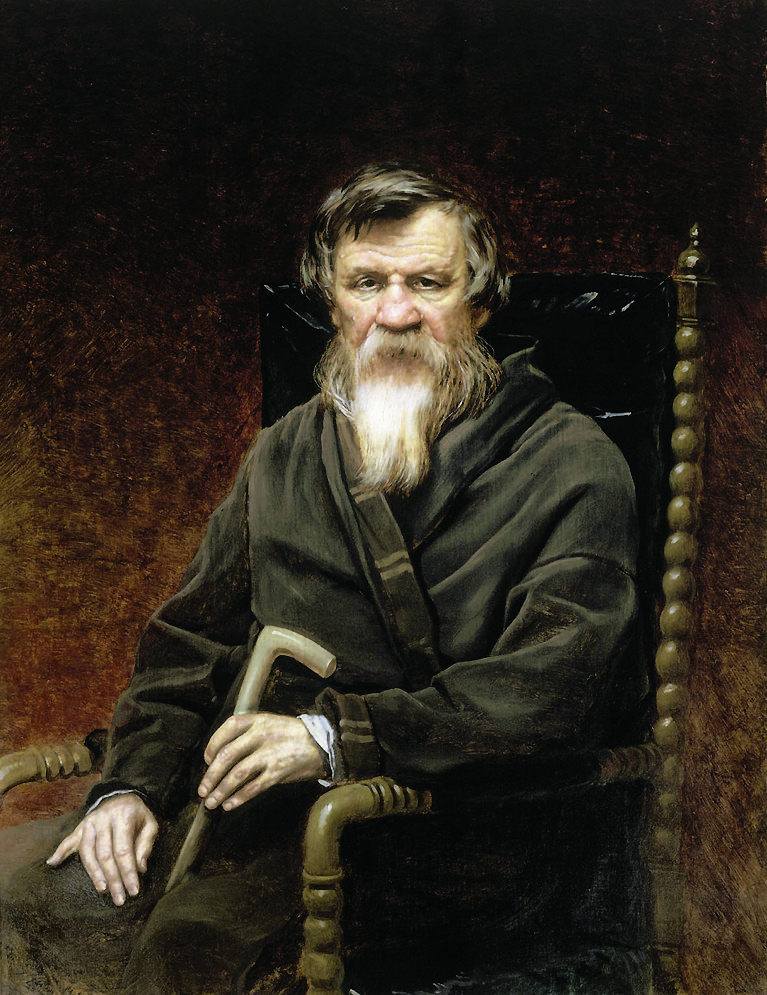

Портрет историка Михаила Погодина. Худ. В.Г. Перов. 1872 год

«Примешалось много личности»

Несмотря на рост напряженности в отношениях, в середине 1844 года после завершения в Московском университете курса лекций историка Грановского западники решили дать в его честь совместный со славянофилами дружеский обед и одним из распорядителей на нем предложили стать Самарину, который с удовольствием принял предложение. На обеде все присутствовавшие обнялись и расцеловались, что, по словам Герцена, «не помешало… через неделю разойтись еще далее». Одним из поводов для этого стало новое стихотворение Языкова «Константину Аксакову». В нем за строками о лжеце, предавшемся «неметчине лукавой», легко угадывался Грановский, что сильно того задело. За тяжелобольного поэта вызвался отвечать Петр Киреевский, и дело чуть не дошло до дуэли между ним и Грановским.

Расставание прежних приятелей оказалось решительным, но очень для них болезненным. Константин Аксаков, увидев как-то на улице Герцена, вышел из саней, чтобы сказать, что больше они не встретятся и разговаривать не будут. А потом обнял его и расцеловал. Он же ночью приехал домой к Грановскому, чтобы тепло попрощаться с ним как с дорогим, но потерянным другом. Да и Самарин, признававший неизбежность разрыва с западниками, отмечал, что в этот разрыв «примешалось много личности с той и с другой стороны». Вместе с тем на публичные лекции Грановского в 1845 году славянофилы все-таки явились в полном составе, чтобы помочь лектору защититься от нападок казенных патриотов.

Навсегда ли расставались бывшие «враги-друзья» и превратились ли они исключительно во врагов? Если да, то почему Кавелина во многих современных академических работах называют «западником со славянофильской окраской»? Почему он сам в 1870-х годах утверждал, что истина прошла «посреди западников и славянофилов»? В 1860-х Самарин, будучи в Лондоне, втайне от следивших за домом Герцена агентов русской полиции встретился с ним в гостинице. Там они обнялись и проговорили несколько часов. Во мнениях так и не сошлись, но в данном случае важны взаимное уважение, желание увидеться, говорить и говорить друг с другом. В 1876 году Кавелин как личную трагедию воспринял смерть Самарина и написал, что совсем недавно они «пришли к соглашению в главных пунктах».

Может быть, действительно стоило повнимательнее прислушаться к голосам тех, кто предлагал попробовать создать некую объединенную третью партию, опираясь на тесные личные связи, сложившиеся в ходе еще не катастрофически острых ночных бесед-дискуссий конца 1830-х – начала 1840-х годов? Кто знает…

Что почитать?

Левандовский А.А. Время Грановского. У истоков формирования русской интеллигенции. М., 1990

Цимбаев Н.И. Славянофильство: из истории русской общественно-политической мысли ХIХ века. М., 2013

Леонид Ляшенко, кандидат исторических наук