«Из Смольного в Кремль»

№39 март 2018

Переезд такого количества высокопоставленных руководителей молодой Советской республики оказался делом весьма хлопотным для простых исполнителей. Интересные воспоминания о деталях спецоперации по переносу столицы оставил большевик Алексей ОКУЛОВ

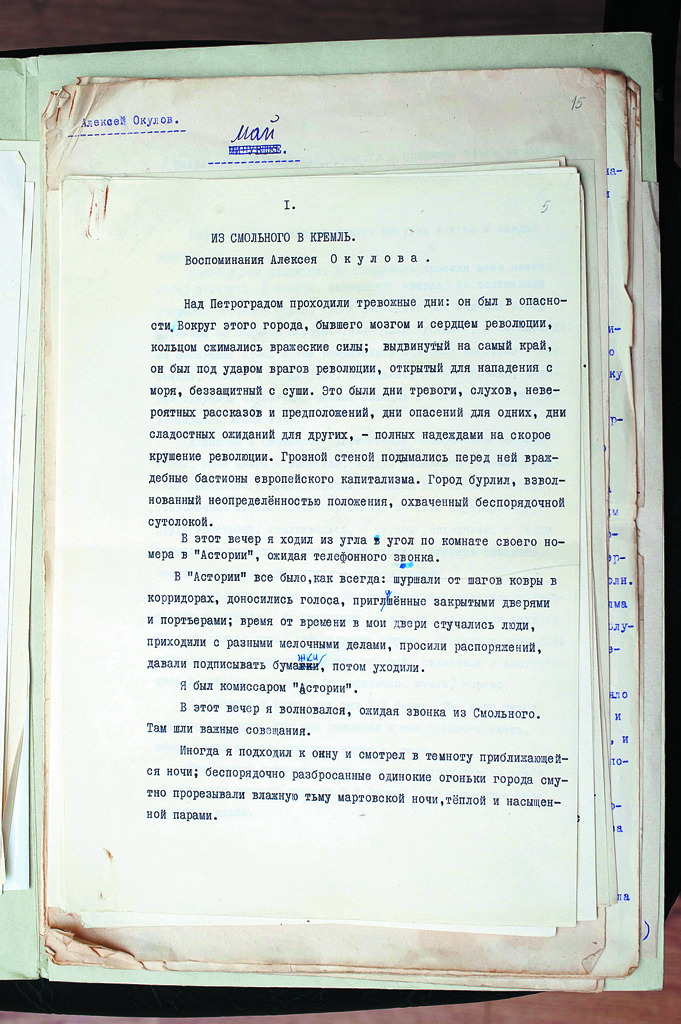

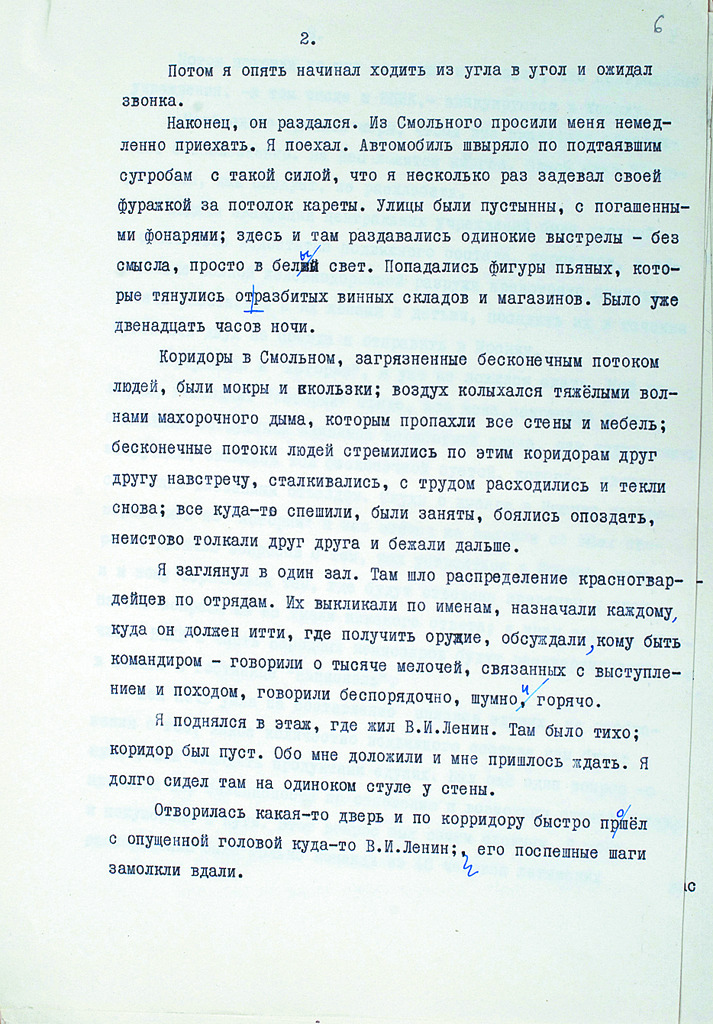

Сын разорившегося золотопромышленника, он мог смело отнести себя к разряду «старых большевиков», ведь членом РСДРП Алексей Окулов (1880–1939) стал в далеком 1903 году. В 1906-м в печати появились первые его рассказы, а в дальнейшем, уже в годы советской власти, он был членом литературной группы «Перевал». Во время Февральской революции Окулов возглавил Красноярский совет рабочих и солдатских депутатов, а осенью 1917-го приехал в Петроград. После Октябрьского переворота стал членом ВЦИК, был избран депутатом Учредительного собрания от большевиков. В начале 1918 года занимал должность комиссара петроградской гостиницы «Астория». Он оказался одним из тех, кто отвечал за переезд и размещение в Москве членов ВЦИК и Совета народных комиссаров. Впоследствии участвовал в сражениях Гражданской войны. В 1937 году Окулов был арестован и приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Умер в лагере, посмертно был реабилитирован.

Фото: НАТАЛЬЯ ЛЬВОВА

В 1927 году в первом номере журнала «Красная нива» вышли его воспоминания «Из Смольного в Кремль», повествующие о событиях весны 1918-го и сообщающие некоторые весьма неожиданные подробности эвакуации в Москву советского правительства. Предлагаем вниманию наших читателей некоторые фрагменты из этой публикации.

***

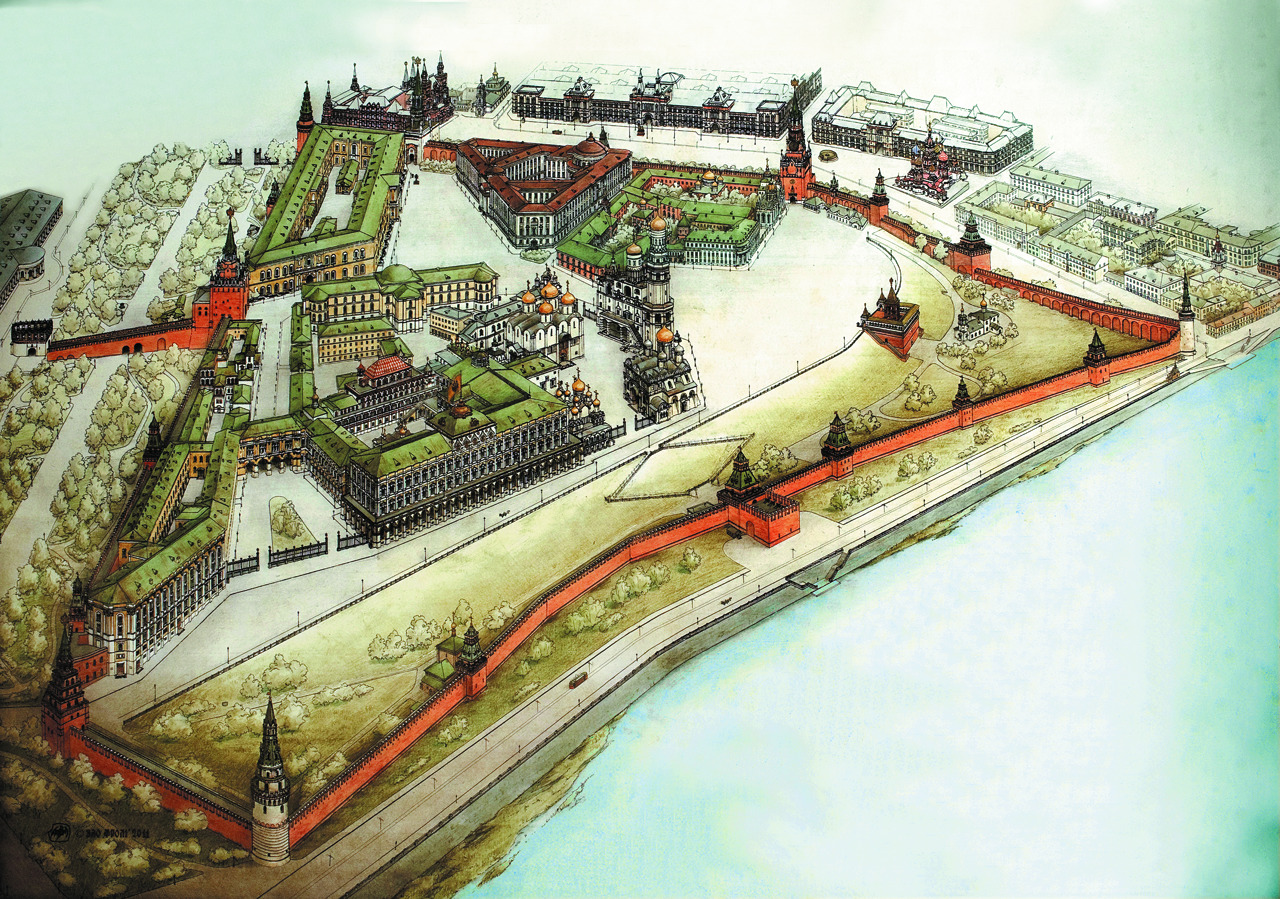

Задача эвакуации центральных учреждений была сложной. В обстановке недостатка подвижного состава, паровозов, в обстановке полной железнодорожной разрухи предстояло поднять тысячи работников с их женами и детьми, посадить их в течение суток или двух на поезда и отправить в Москву. <…>

Вся ночь ушла на составление списков едущих, на соображения о том, какое количество подвижного состава нам будет нужно, как снабдить продуктами едущих. Был еще один вопрос – о принятии мер безопасности по отношению к возможным случайностям и покушениям в пути. Этот вопрос был самым сложным. В моем распоряжении была только команда из 40 человек латышских стрелков-пулеметчиков; они могли охранить поезд от прямого нападения, но совершенно были бы бессильны чем-нибудь помочь, если бы были сделаны какие-либо попытки к крушению эвакуационных поездов в пути.

Обсуждение этих вопросов заняло всю ночь.

А утром началось столпотворение. Жены и матери товарищей и сами товарищи начали длинной вереницей толпиться около помещения коменданта и моего, нервно и торопливо требуя от нас организации приемки багажа, гарантии его целости, перевоза его на вокзал, перевозочных средств для самих себя и проч. Вся эта эвакуация, в своей совокупности, была в то время столь неожиданной и необычной задачей, что, конечно, работа проходила не без путаницы, задержек и перебоев. Атмосфера создавалась достаточно нервная для всяких пустых и раздражительных разговоров. Все мы, на которых пала эта тяжелая задача, мокрые, потные и взъерошенные, работали весь день.

Дело подходило к вечеру. Нервность товарищей с каждым часом возрастала. Автомобили, которые должны были перевозить всех на вокзал, подавались не вовремя и не в достаточном количестве; погрузка и перевозка явно затягивались, а между тем отход поездов был фиксирован на определенные часы, всякий боялся опоздать. <…>

При погрузке команды произошло несчастье, омрачившее наш отъезд: один из стрелков команды при посадке на автомобильную платформу задел курком ружья за край платформы и смертельно ранил себя. Я видел, как он умирал на полу вестибюля на разостланной шинели. Он медленно открывал и закрывал свои глаза, которые тоскующим взглядом блуждали по столпившимся товарищам из команды, по мне… Он раздельно и тихо сказал:

– Передайте поклон моему брату на родину, в Латвию…

И тут же умер.

Мы поехали на вокзал.

На вокзале опять суета и кавардак. Паровоз клубится парами; мелькают тусклые фонари бегущих взад и вперед кондукторов; перекрещаются красные отсветы среди ночного тумана.

Я стою на площадке вагона и смотрю, как последние корзины и сундуки багажа протаскивают к погрузке; за этими сундуками и корзинками, со сбившимися набок или на затылок шляпами, бегают жены и дочери в совершеннейших попыхах и волнении.

Ко мне подходит начальник латышской команды.

– Кажется, все благополучно. Будто бы все сядут. <…>

Поезд отошел… Поезд сегодняшнего крушения и смерти или поезд, несущий в себе будущее? Клочья дыма проносятся перед окном; мелькают домики пригородов. Пользуясь минутой роздыха, мы с Фриде [комендант гостиницы «Астория». – «Историк»] жадно курим, затягиваясь до глубины груди.

Но нам не дают покоя. Приходится перейти в вагон. Там нас окружают со всевозможными претензиями: одни багаж потеряли, другие ищут ребенка, третьи – доктора… А главное – нет мест. Мы должны дать всем места. Я молчу и предоставляю Фриде отвечать всем.

Он разводит руками.

– Мест нет. Мы с товарищем комиссаром отдали давно свои. Составов не хватило.

Но на нас сыплются обвинения; много несправедливых слов мы выслушиваем с ним, но мы так устали, что эти слова скользят куда-то мимо, нимало не затрагивая нас.

– Пусть говорят что хотят, – говорю я Фриде.

И они говорят, говорят.

Я выхожу на площадку. Там какая-то пара, по-видимому влюбленные. Глядя на их устремленные друг к другу тела, я чувствую раздражение – нашли время… Но потом я думаю: почему бы нет? Почему не сегодня? Завтра?.. Еще неизвестно, будет ли завтра.

Рельсы стучат спокойным ритмом, и этот ритм приносит мне успокоение. Я стою минуту и снова возвращаюсь в вагон.

И снова слышу все то же:

– Это же безобразие. Втолкнули нас с женой чуть не в уборную; это возмутительно.

И усталый голос Фриде:

– В чем же дело, товарищ? Сидите там, где сидите. Вот мы будем стоять. – Увидев меня, он добавляет: – Сто лет будем стоять, если понадобится.

И так до глубокой ночи без отдыха; кончишь с одним – начинает другой; нервы у всех напряжены и расстроены; кавардак людей и вещей, неизвестность будущего, расстроенная, разворошенная жизнь действует всем на нервы.

В Москву приезжаем глубокой ночью. Мы с Фриде выскакиваем на перрон.

К нашему удивлению, на перроне пустыня: бродят два-три сонных железнодорожника; ни одного человека от Московского совета и вообще ни одного представителя местных властей. Это кажется совершенно непостижимым: прибыл поезд ВЦИК, высшей власти. Это беспокоит нас с Фриде.

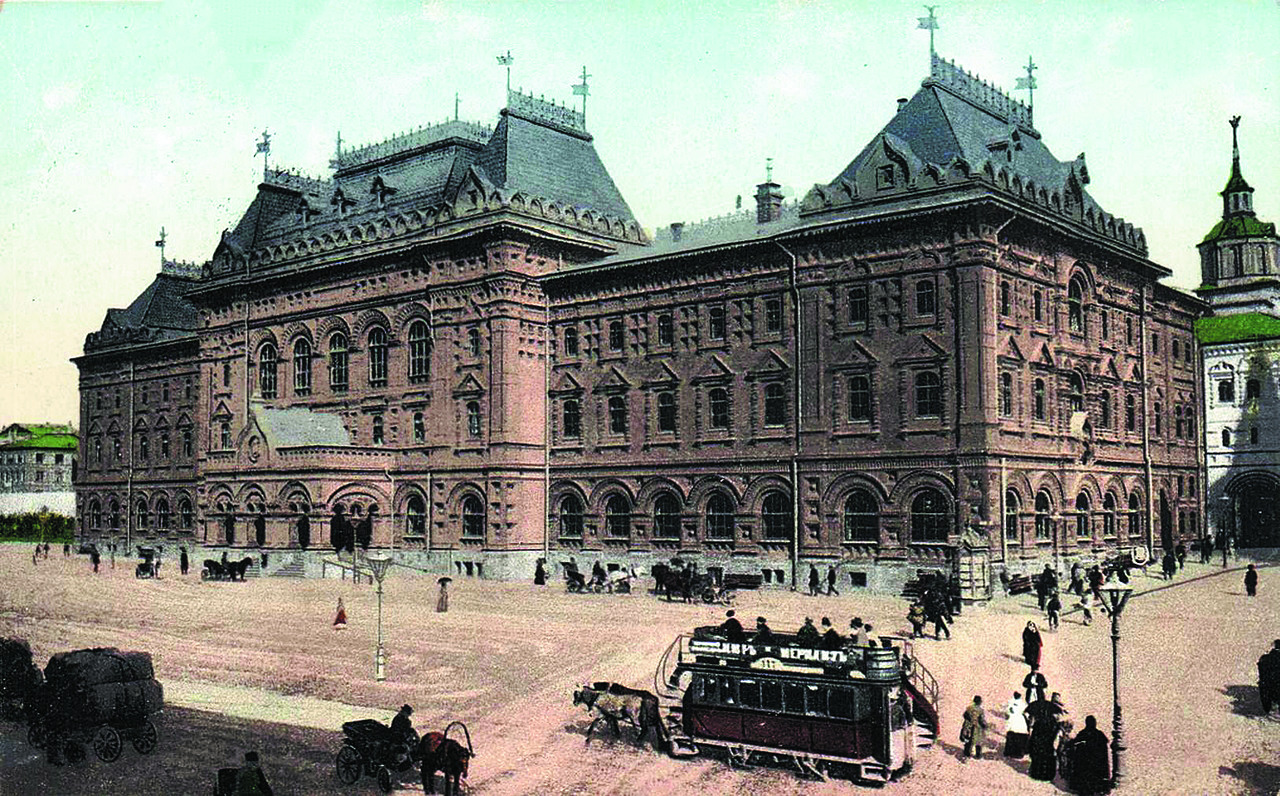

Гостиница «Националь» в Москве

Мы идем на телефон. Без конца звоним в Московский совет – никакого ответа; мы пробуем еще два-три соединения – безуспешно.

Мы даже не знаем, где находится гостиница «Националь», предназначенная для членов ВЦИК и для членов Совнаркома. Расспрашиваем об этом железнодорожных служащих.

Потом выходим из вокзала. Ни одного автомобиля, ни одного извозчика. Кругом беспросветная тьма. Справа и слева, спереди и сзади раздаются выстрелы – знакомые нам выстрелы без смысла и значения – потому что есть патроны.

Долго идем мы с Фриде в темноте по сугробам, добираясь до «Националя». Улицы пустынны и унылы; чувствуется тот же развал привычной жизни, та же настороженная неопределенность, чуются те же случайности и опасности, – кругом та же революция.

У подъезда «Националя» мы долго звоним. В подъезде темнота; только тишина отвечает на наши звонки. Потом появляется товарищ, который нам показывает опустошенный в то время, роскошный отель. Мы наскоро пытаемся распределить комнаты по спискам, которые мы привезли с собой. Но это – безнадежная задача, потому что людей приехало гораздо больше, чем может вместить этот отель, даже при самой тяжелой нагрузке. <…>

Утром начали подъезжать товарищи с вокзала – десятками и сотнями, с женами, детьми и со всем скарбом. Существовало где-то мистическое бюро по эвакуации, на обязанности которого лежало подготовить для всех квартиры и распределить по ним приезжающих товарищей, но было ли это бюро и что оно делало – мне до сих пор неизвестно.

Мне известно только одно: подавленные бесконечным потоком приезжих, мы с Фриде поняли, что немедленно такое бюро необходимо организовать. И мы его организовали. Мои ближайшие товарищи по работе взяли на себя выполнение этой задачи.

Трудно представить себе, что делалось в ближайшие дни в этом бюро. Одни из товарищей, охваченные революционным подъемом, просили только о месте, где бы они могли приткнуть свой багаж и приклонить голову; другие – чаще всего женщины с детьми на руках – молили о предоставлении настоящего приюта, где можно было бы как-нибудь расположиться; и, наконец, третьи, злые, невыспавшиеся, вваливались в «Националь» как в завоеванную землю, в которой мы с Фриде были побежденным населением. Эти с места кричали о нашей бездеятельности, безобразной организации дела, упрекали нас в том, что мы сами уже с ним устроились.

– Я приказал по телефону, чтобы была мне комната.

– Кому вы приказали?

– Черт его знает кому; мне все равно.

– Здесь вы никому не можете приказывать. Комнаты вам нет – все расписано.

И так шло с утра до вечера. Подъехавшие из Петрограда поезда выбрасывали на мостовую Москвы десяток тысяч людей, о которых никто не позаботился. Эти люди, работники различных учреждений, ходили по всей Москве, искали эти учреждения, расквартирование которых было неизвестно, тыкались во все подъезды и передние и везде получали ответ:

– Мы ничего не знаем: нет, не здесь.

И эти люди роковым образом попадали все в тот же «Националь» и снова и снова мучили нас вопросами о своей квартире.

Журнал «Историк» выражает благодарность директору Государственного архива РФ Ларисе Александровне Роговой и другим сотрудникам ГА РФ за помощь в подготовке материала

Никита Брусиловский