Валдайские звоны

№130 октябрь 2025

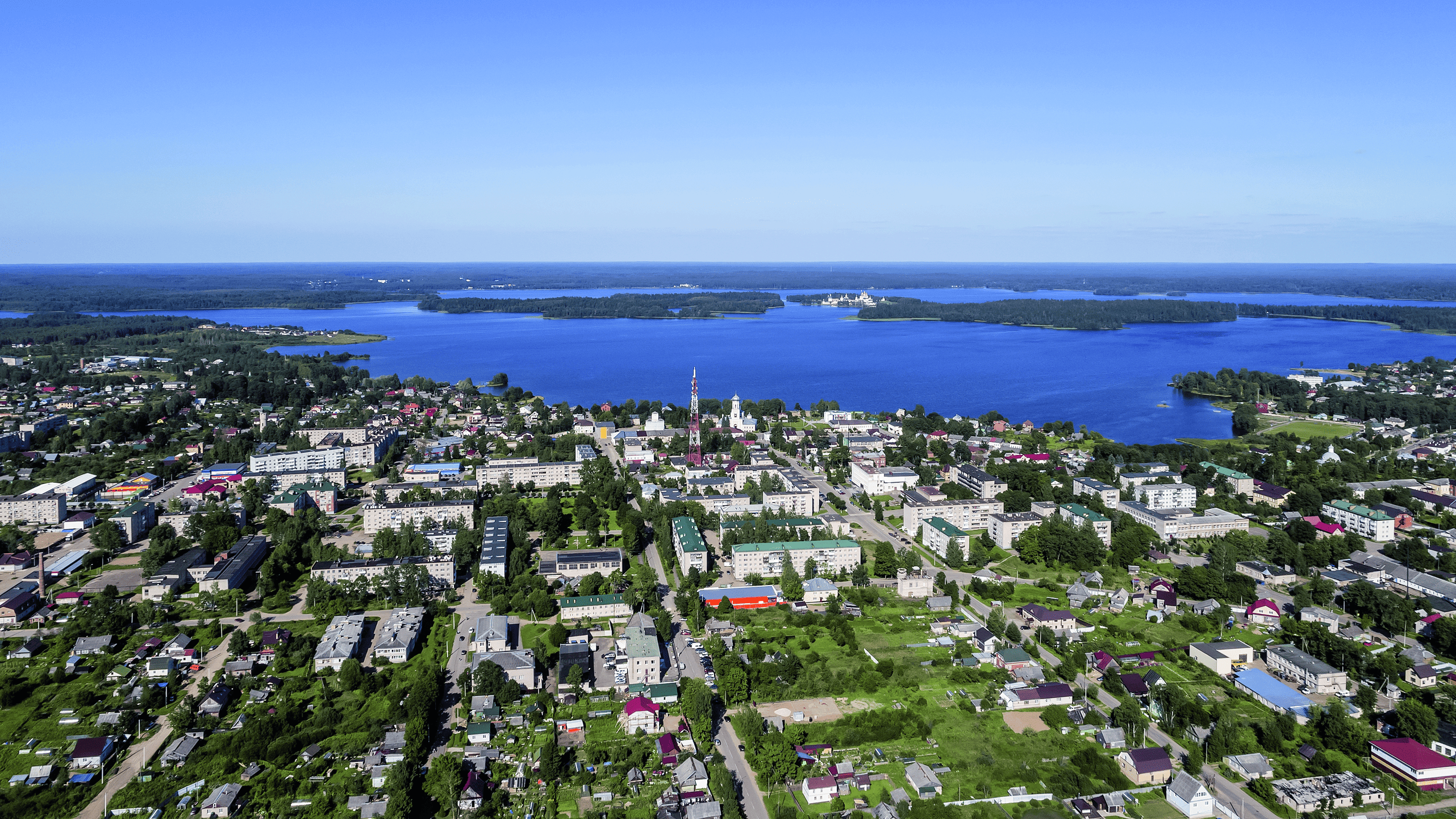

Город Валдай в Новгородской области прославился своими колоколами и колокольцами, но интересен и многим другим

Константин Вершинин, кандидат исторических наук

На берегах озера Валдай, где стоит город, люди жили с давних времен. В древности в этой местности обитали финно-угорские племена, которые и дали ей наименование: корень -vald- означал «большой» или «главный», указывая, возможно, на величину озера и его важность для окрестных жителей. В I тысячелетии сюда проникли новые поселенцы – балты, а с V–VI веков – ильменские словене, будущие новгородцы. Название «Волдай» впервые встречается в новгородской берестяной грамоте середины XII столетия и относится, вероятно, не к населенному пункту, а к целой области.

В писцовой книге Деревской пятины, одной из административных единиц Новгородской земли, составленной в 1495 или 1496 году, упоминается «валдайское селище» на западном берегу озера Валдай. Тогда это была крошечная деревенька из двух дворов: Якушки Демехова и сына его Климко, плативших местному помещику по гривне в год. Его владения после присоединения Новгорода к Москве были переданы московскому боярину Михаилу Колычеву.

Между двух столиц

Об истории Валдая до XVI века сведений мало. Ясно лишь, что «селище» оказалось на Большой Московской дороге, связывавшей Москву с Великим Новгородом. К 1584 году Валдай известен как «государево село» в 94 двора, в это же время впервые упоминается деревянная церковь Параскевы Пятницы. Восстановившись после разорения, пережитого в 1611–1617 годах при шведской оккупации Новгорода, Валдай вступил в период расцвета. В 1653-м патриарх Никон заложил на Валдайском озере монастырь во имя Иверской иконы Божией Матери, к которому и приписали село, переименовав его в Богородицыно (позднее также – Богородицкое). В монастырских стенах наладили печатное дело, в обители и окрестностях возникло и процветало множество ремесел, в том числе литье колоколов.

Богородицыно числилось за Иверским монастырем до 1764 года, когда после изъятия церковных земель обитель перешла в ведение Коллегии экономии. В 1770-м высочайшим указом Екатерины II село получило прежнее название и было «учреждено городом». А вскоре Валдай стал уездным центром, в нем насчитывалось около 2 тыс. жителей. В то время он имел важное транспортное значение, поскольку стоял на весьма оживленном Московско-Петербургском тракте, соединявшем старую и новую столицы. Чуть ли не все горожане занимались обслуживанием проезжего люда, а также ямщицким делом. По заказу ямщиков местные умельцы помимо больших колоколов с конца XVIII века начали отливать колокольчики для конской сбруи. Согласно легенде, материалом для первых экземпляров послужили осколки новгородского вечевого колокола, якобы разбившегося в Валдае, когда по приказу Ивана III его везли в Москву. Сохранились изделия валдайских мастеров Филиппа Терского и Алексея Смирнова, которые относятся к 1802 году. В 1816-м мастерская Смирновых стала заводом, где создавались и поддужные колокольцы, и огромные колокола весом более тысячи пудов.

В 1825-м валдайские колокольчики обессмертил Федор Глинка в стихотворении, часть которого превратилась в песню со строкой про «колокольчик, дар Валдая». Годом позже Александр Пушкин в стихотворном послании другу Сергею Соболевскому советовал ему: «У податливых крестьянок / (Чем и славится Валдай) / К чаю накупи баранок / И скорее поезжай». Баранки стали вторым, после колокольчиков, символом Валдая – судя по документам, их начали выпекать в середине XVII столетия в Иверском монастыре. К концу XIX века в городе работало около 30 пекарен, продукция которых расходилась по всей России. В память об этом в 2022 году на площади Свободы в Валдае была установлена бронзовая фигура девушки, продающей баранки.

Изготовление колокольчиков с надписью «Дар Валдая» пришло в упадок вместе с ямщицким делом после открытия в 1850-х годах железнодорожного сообщения между Петербургом и Москвой. Многие ямщики уехали на заработки, население города сократилось почти вдвое. Даже с появлением в Валдае железной дороги в 1897 году положение мало изменилось – город продолжал сохранять полусельский вид. Вместе с тем он стал одним из любимых мест отдыха у жителей обеих столиц, строящих здесь дачи. Среди местных уроженцев был известен купец Федор Плюшкин, страстный коллекционер, собиравший все – от редких рукописей до старой посуды. После смерти Плюшкина в 1911 году его коллекцию – более миллиона предметов – разделили между собой музеи Москвы и Петербурга.

Селедкина улица (ныне улица Кузьмина). Около 1917 года

Экспонаты Музейного колокольного центра

В водовороте XX века

После Октябрьской революции сонный город начал пробуждаться. В 1920-м здесь был учрежден сельскохозяйственный техникум – и сегодня крупнейшее в районе учебное заведение. В годы первых пятилеток открылись цементный и молочный заводы, поликлиника, Дом культуры. Мирное развитие прервала Великая Отечественная война. Из Валдая и Валдайского района на фронт ушли более 6700 человек. Одним из них был Яков Павлов, удостоенный звания Героя Советского Союза за оборону легендарного Дома Павлова в Сталинграде, – в 2016 году в городе установлен его бронзовый бюст. Кроме него еще пятеро жителей валдайской земли получили это высокое звание.

Валдай не был захвачен врагом, но терпел налеты вражеской авиации: только в 1942-м в городе и районе было убито 107 и ранено 116 человек. Здесь находился штаб партизанского движения Ленинградской области (к ней тогда относился город), за что Валдай прозвали «партизанской столицей». В противостоянии врагу особенно отличилась 2-я Ленинградская партизанская бригада, отряды которой больше года удерживали целый партизанский край с 200 селами и деревнями. Весной 1942-го партизаны собрали в своих «владениях» 3500 пудов продуктов для блокадного Ленинграда, умудрившись провезти их 120 км по оккупированной территории, а затем доставить в осажденный город.

В память о войне на площади Свободы у Троицкого собора был разбит сквер Героев. 9 мая 1975 года, в день 30-летия Победы, здесь был зажжен Вечный огонь. Рядом покоится прах героев, погибших в боях недалеко от Валдая или умерших в местных госпиталях. Среди них генерал-лейтенант Павел Белов, летчик-истребитель Николай Терехин, партизанские комбриги Николай Васильев и Александр Герман. Всего на территории района находится 38 братских могил и захоронений советских воинов. В 1976 году у железнодорожного вокзала была установлена 76-мм пушка ЗИС-3 – памятник воинам-артиллеристам Северо-Западного фронта. А в 2023-м на площади Свободы появился памятный знак в честь присвоения Валдаю звания города партизанской славы.

Мемориал «Вечный огонь» в сквере Героев, открытый 9 мая 1975 года в честь 30-летнего юбилея Победы

Валдай современный

После войны в городе впервые началось масштабное жилищное строительство. В 1954 году здесь появился рыбокомбинат, в 1957-м – работающий до сих пор Валдайский механический завод. В 1961-м на базе небольшого пищевого производства, созданного еще в военное время для снабжения фронта, возник Валдайский консервный завод. В 1973 году было основано крупное оборонное предприятие – завод «Юпитер» по выпуску оптических приборов и комплектующих. Освоил он и гражданскую продукцию: в советское время большой известностью пользовались фотообъективы марок «Юпитер» и «Гелиос». Пережив тяжелые постсоветские годы, предприятие успешно продолжает свою деятельность и сейчас.

В 1960–1970-х годах в Валдае был построен новый вокзал, автобусные маршруты связали город с Новгородом и Тверью. Население, численность которого достигла к 1989 году почти 20 тыс. человек, трудилось на производстве и в окрестных лесных хозяйствах. Среди известных уроженцев Валдая – литературовед, редактор знаменитой серии «Библиотека поэта» Владимир Орлов (1908–1985) и писатель, капитан дальнего плавания Борис Романов (1936–1998). Сейчас его именем названа городская библиотека, основанная еще в 1875 году уездным земством.

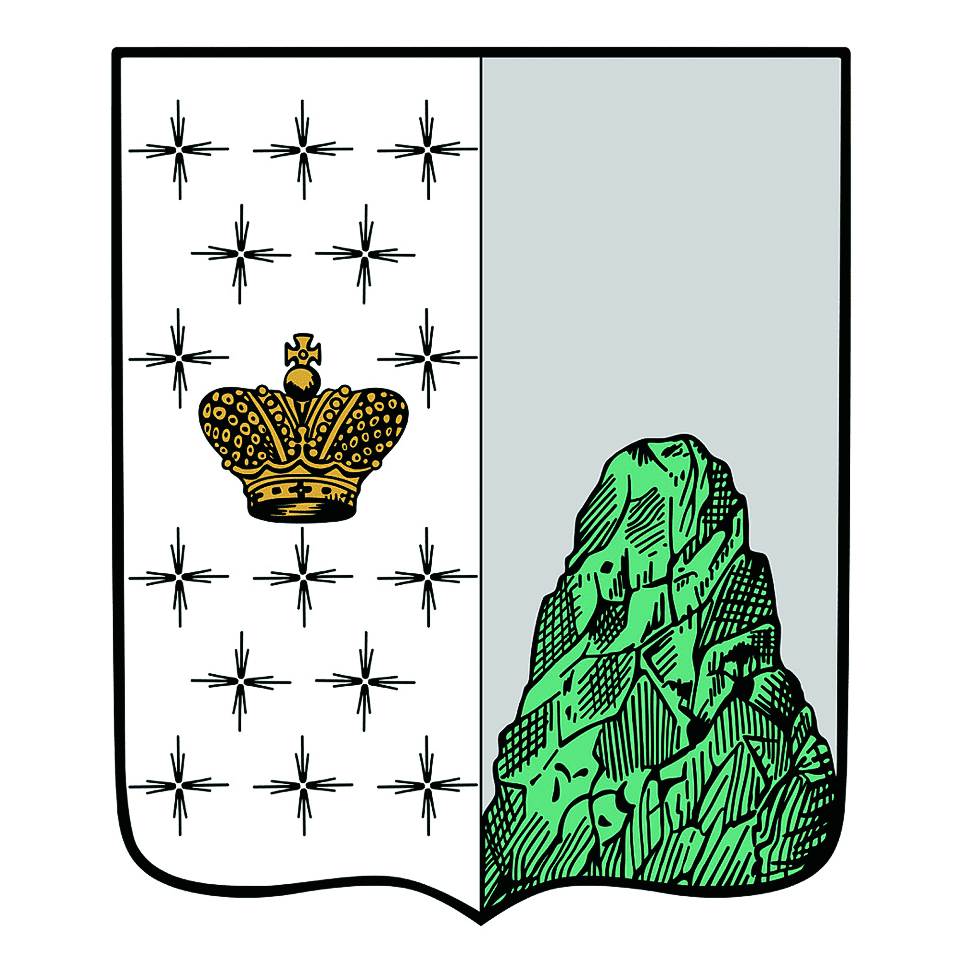

В наши дни Валдай – районный центр с населением около 14 тыс. человек. В 2004-м он дал название Международному дискуссионному клубу «Валдай» – важному интеллектуальному центру современной России, первое заседание которого состоялось на новгородской земле. В 2007-м решением местной власти был возрожден городской герб, учрежденный в XVIII веке. Слева на нем в горностаевом поле помещена корона – знак высочайшей «милости и покровительства» городу; справа на серебряном фоне – зеленая возвышенность, что указывает на «гористое местоположение» Валдая. В том же году был утвержден гимн города, начинающийся словами «Ярко горят купола золотые…», его сочинили композитор Александр Типаков и поэтесса Елена Родченкова.

Герб Валдая, учрежденный в 1772 году

Старое и новое

В непростых экономических условиях городские власти пытаются развивать туризм. В маленьком Валдае немало памятников старины. Еще в 1918 году на базе Иверского монастыря открыли Никоновский музей, названный в честь патриарха – основателя обители. Позже музей стал краеведческим. В 1953-м его упразднили «за недостатком средств», но потом воссоздали, сделав филиалом Новгородского музея-заповедника. В 1970 году экспозицию перенесли в церковь Великомученицы Екатерины, построенную в 1793-м по заказу Екатерины II вместе с ее Путевым дворцом. С 1995 года здесь (улица Труда, 2а) находится одно из трех подразделений филиала – Музей колоколов. Он дополняется Музейным колокольным центром, открывшимся в 2015-м в особняке начала XX века на Комсомольском проспекте. В их фондах хранится более 1500 колоколов и колокольчиков разных стран и культур начиная с III века до н. э.

С 1998 года в составе филиала также действует Музей уездного города, находящийся в одном из красивейших зданий Валдая – бывшем доме дворянки Клавдии Михайловой, построенном во второй половине XIX века (улица Луначарского, 7). Экспозиция представлена в пяти залах. Первый посвящен истории Валдая и проходившего через него Московско-Петербургского тракта, второй – ремеслам, третий – городским учреждениям. Четвертый зал содержит бытовые предметы горожан, а пятый рассказывает о местных дачниках, среди которых были писатель Всеволод Соловьев и художник Николай Рерих.

Главным памятником валдайской старины остается Свято-Троицкий собор на площади Свободы, 10, возведенный, по новейшим данным, в 1694 году. Первоначальный облик храма невозможно реконструировать из-за последующих перестроек. Верхняя его часть относится, вероятно, к елизаветинской эпохе. В 1802–1803 годах были сооружены два придела, в середине XIX столетия – колокольня. В конце 1920-х собор уже не работал. Во время Великой Отечественной в нем располагался эвакуационный госпиталь, позднее – Дом Красной армии, где проходили концерты, киносеансы, лекции. В дальнейшем здание занял Дом культуры, а в 1997-м полуразрушенным и выжженным оно было передано Новгородской епархии. В 2001 году восстановленный собор был открыт.

Среди других достопримечательностей – Введенская церковь (1762), кладбищенская церковь Петра и Павла (1858) и часовня в память новгородского святого Иакова Боровичского, юродивого, убитого молнией (1826). Его мощи покоились в Иверском монастыре – главной святыне Валдайского края. В середине XVII века на территории обители возвели каменные Успенский собор и Богоявленский храм. Убранство собора славилось богатством: пятиярусный резной иконостас (дуб, покрытый позолотой), медное паникадило необычайной величины. В 1919 году монастырь преобразовали в трудовую артель под руководством бывшего настоятеля – архимандрита Иосифа (Невского). После ее ликвидации здесь размещались мастерские, госпиталь, детская санаторная школа, база отдыха. В 1991-м монастырь был передан Новгородской епархии, его реставрация завершилась в 2007-м.

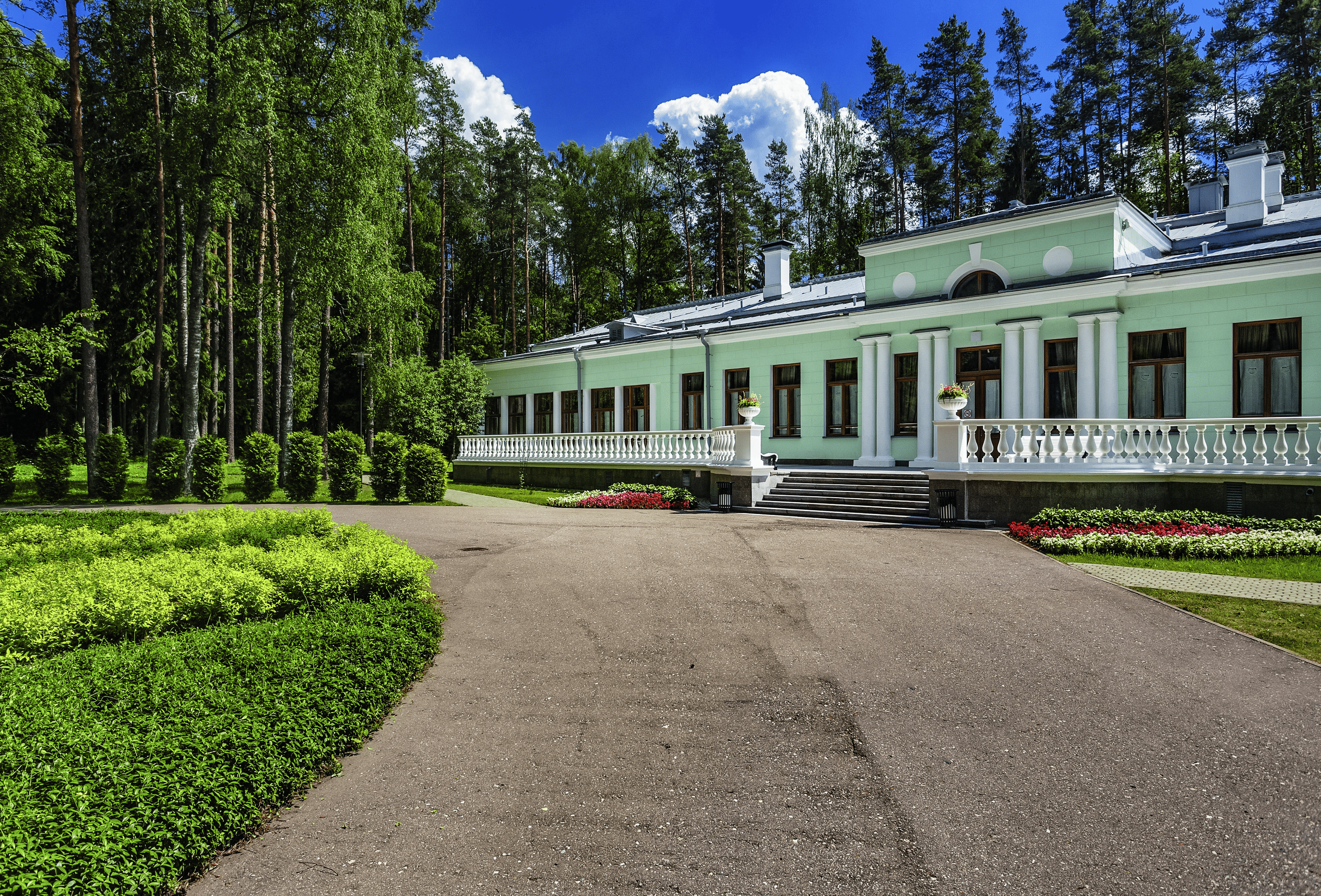

В 1938 году недалеко от города, на озере Ужин, завершилось строительство дачи Иосифа Сталина, где во время войны располагался штаб Северо-Западного фронта. Впоследствии в загородной резиденции вождя любил бывать его сын Василий, а также секретарь ЦК Андрей Жданов, который скончался здесь от инфаркта в августе 1948-го. После смерти Сталина это место преобразовали в дом отдыха «Валдай», куда приезжали многие известные люди. Ныне он находится в ведении Управления делами Президента РФ, а в здании сталинской дачи в 2003 году открыли музей.

В окрестностях Валдая в 1990 году был создан национальный парк площадью более 1500 кв. км, где охраняются редкие виды птиц (беркут, сапсан) и растений (венерин башмачок, меч-трава). Около 200 озер, крупнейшие из которых – Валдай и Селигер, составляют водное богатство парка. На его территории немало памятников истории, в их числе десятки древних городищ, финно-угорских и славянских. Сегодня в Валдайском национальном парке организуются экскурсии, действуют экологические тропы. Усиленно привлекая туристов, древний лесной край с надеждой смотрит в будущее.

Свято-Троицкий собор

Церковь Великомученицы Екатерины (Львовская ротонда), в котором находится Музей колоколов

Дача Иосифа Сталина на берегу озера Ужин

Валдайский Иверский монастырь. Вид с озера

Музей уездного города

Улица Народная

Что почитать?

Сочагин А.Г. Валдай в открытках конца XIX – начала ХХ века. СПб., 2004

Яковлева Н.П. Валдай. Путеводитель. М., 2021

Как добраться

Что посмотреть еще

Находясь между двумя столицами, Валдай неизменно привлекает к себе туристов

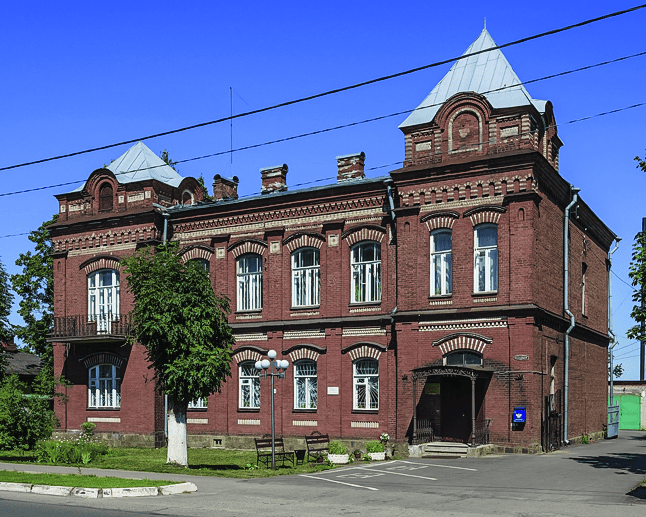

Музейный колокольный центр. Комсомольский проспект, 1

Площадь Свободы

Введенская церковь. Площадь Свободы, 26А

Здание земской управы. Комсомольский проспект, 20

Виадук через реку Ярынью. Деревня Ярынья

Часовня Иакова Боровичского. Комсомольский проспект, 4

Константин Вершинин, кандидат исторических наук

. Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. 1925.png)

.png)