«Цветная» номер один

№130 октябрь 2025

5 октября 2000 года в Югославии была впервые использована технология смены режима, которую впоследствии Запад попытался применять по всему миру

Георгий Энгельгардт, кандидат исторических наук

Первой жертвой первой «цветной революции» (в Югославии она получила название «бульдозерной») стал президент страны Слободан Милошевич. Впрочем, все началось задолго до 5 октября…

Эпоха перемен

Слободан Милошевич внешне был стандартным югославским технократом эпохи Тито, чьей карьере способствовала женитьба на дочери видного функционера Компартии Югославии Момчило Марковича, Мирьяне. Также большое значение для карьеры Милошевича имели отношения с одним из главных титовских лидеров Сербии Петаром Стамболичем: при его племяннике Иване Слободан долго выступал «вторым номером».

Собственные амбиции Милошевич впервые проявил лишь в 1987 году, когда на 8-м пленуме ЦК Союза коммунистов Сербии выступил против своих патронов Стамболичей и возглавил республиканскую парторганизацию. Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ) тогда все больше погружалась в экономический, политический и этнический кризис. Конфедеративная система шести республик и двух автономных краев, созданная Иосипом Броз Тито и его соратниками, практически трещала по швам. А по соседству нарастал кризис восточного блока, охваченного горбачевской перестройкой.

На рубеже 1980–1990-х Милошевич реализовал реформу устройства Сербии, серьезно ограничив автономию входящих в нее краев Воеводины и Косово, смог заменить их руководство на лояльное Белграду, а также привести своих сторонников к власти в Черногории. Смена власти в Воеводине и Черногории показала способность Милошевича организовывать массовые движения и направлять народное недовольство против неповоротливых местных элит. Через десятилетие это же оружие западные державы используют против него самого…

Успехи Милошевича в деле централизации встревожили лидеров остальных республик Югославии, боявшихся усиления Белграда. С начала 1990 года кризис в СФРЮ принял характер межэтнического, и в каждой республике местные партократы либо передали власть «национал-демократам», либо сами возглавили «борьбу за суверенитет». Слободан Милошевич до середины 1992-го выступал главным борцом за сохранение Югославии.

В хаосе постепенного развала государства и нарастающего внешнего вмешательства, прежде всего Запада, Милошевич оказывал поддержку сербам в соседних Хорватии и Боснии и Герцеговине, которые боялись стать национальным меньшинством в случае отделения республики от Югославии. Страх был отнюдь не надуманным: в 1941–1945 годах нацисты отдали эти земли под власть усташеского Независимого государства Хорватия, подвергшего местных сербов настоящему геноциду. К 1990-му трагедия была еще очень жива в памяти жертв и их потомков, опасавшихся ее повторения. И повторения никто не желал.

«Сербия сначала»

Именно с этого момента возникла напряженность в отношениях Милошевича с Западом: после кратких колебаний в 1991–1992 годах США и страны Западной Европы на волне триумфа в холодной войне, захвата советской сферы влияния в Восточной Европе, а прежде всего – распада СССР посчитали полезным провести разделение СФРЮ по внутренним республиканским границам. Несогласие с этим Милошевича моментально превратило его в главного виновника трагического распада Югославии, «балканского мясника» и «нового Гитлера». Уже с сентября 1991-го Белград испытывал санкционное давление. Оно достигло апогея, когда Совет Безопасности ООН 30 мая 1992 года принял резолюцию 757, фактически приведшую только что созданную Союзную Республику Югославия (СРЮ; включала Сербию и Черногорию) к тотальной международной изоляции.

Были не только заморожены финансовые активы страны, но и запрещены внешняя торговля, воздушное и морское сообщение. Активно обсуждалась возможная военная интервенция НАТО против «государства-изгоя». При этом Белград оказался тогда в полном одиночестве перед коллективным Западом на пике его триумфа и могущества. В 1992 году Россия переживала агонию «шоковой терапии» реформаторов, Китай лишь начинал свой экономический взлет и не мог позволить себе спорить с Вашингтоном и Европой.

В крайне тяжелой обстановке Милошевичу пришлось одновременно решать несколько сложнейших задач: требовалось избежать внешней интервенции, обеспечить выживание экономики и социальной сферы и как-то защитить «сербов вне Сербии» – возникшие в 1991–1992 годах Республику Сербскую Краину (РСК; в нынешней Хорватии) и Республику Сербскую (РС; в Боснии и Герцеговине). Параллельно он должен был парировать оппозиции внутри Сербии: с начала 1991-го в стране шли массовые выступления с требованиями «ухода красных». Введение санкций вызвало гиперинфляцию, привыкшее к достойной жизни население стало стремительно нищать.

В таких условиях Слобо, как звали его в стране, избрал курс «Сербия сначала» и пошел на уступки за счет «западных сербов» (РСК и РС). Он все жестче требовал от них принятия мирных планов, «невзирая на условия», для скорейшего снятия эмбарго с метрополии. Как итог, Хорватия в 1995-м разгромила Сербскую Краину и боснийские сербы сразу после этого потеряли обширные территории. Но Милошевич использовал это для выхода из международной изоляции и временного сближения с США в качестве «оплота мира и стабильности» в регионе: в ноябре 1995-го он поехал в Америку на переговоры о мире в Боснии.

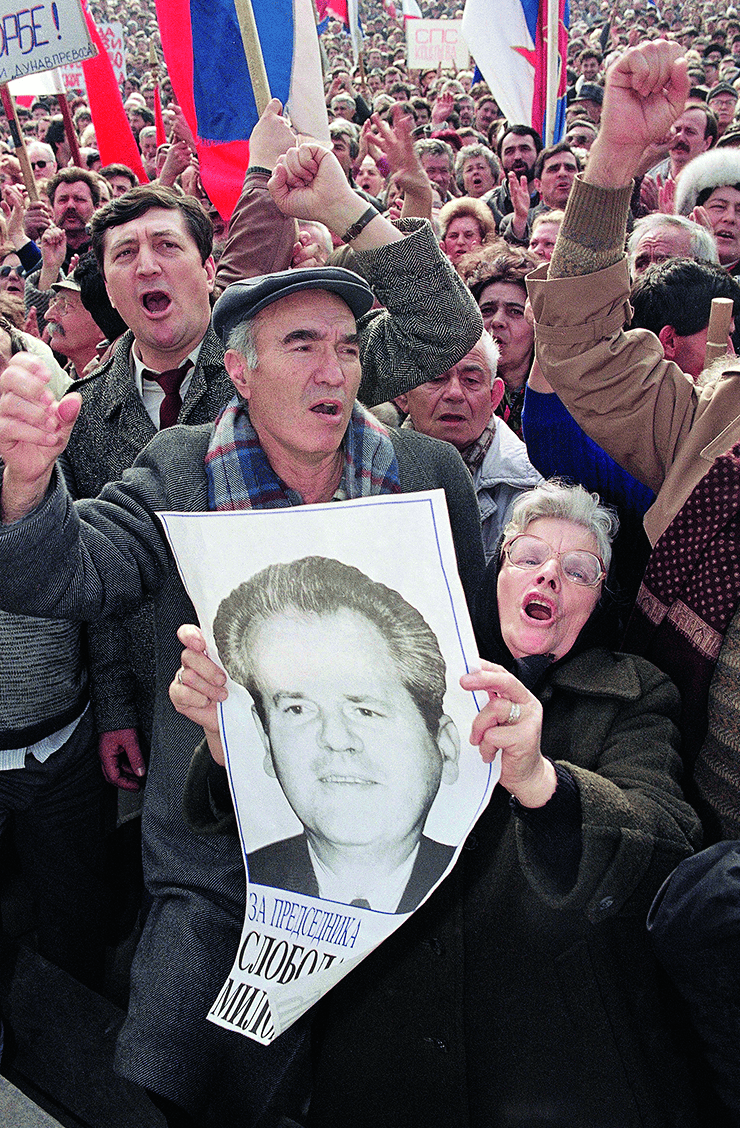

Митинг Социалистической партии Сербии. Белград, 11 марта 1991 года

Сербские беженцы. 7 августа 1995 года в ходе операции хорватской армии была уничтожена Республика Сербская Краина

«Все, что мы требуем»

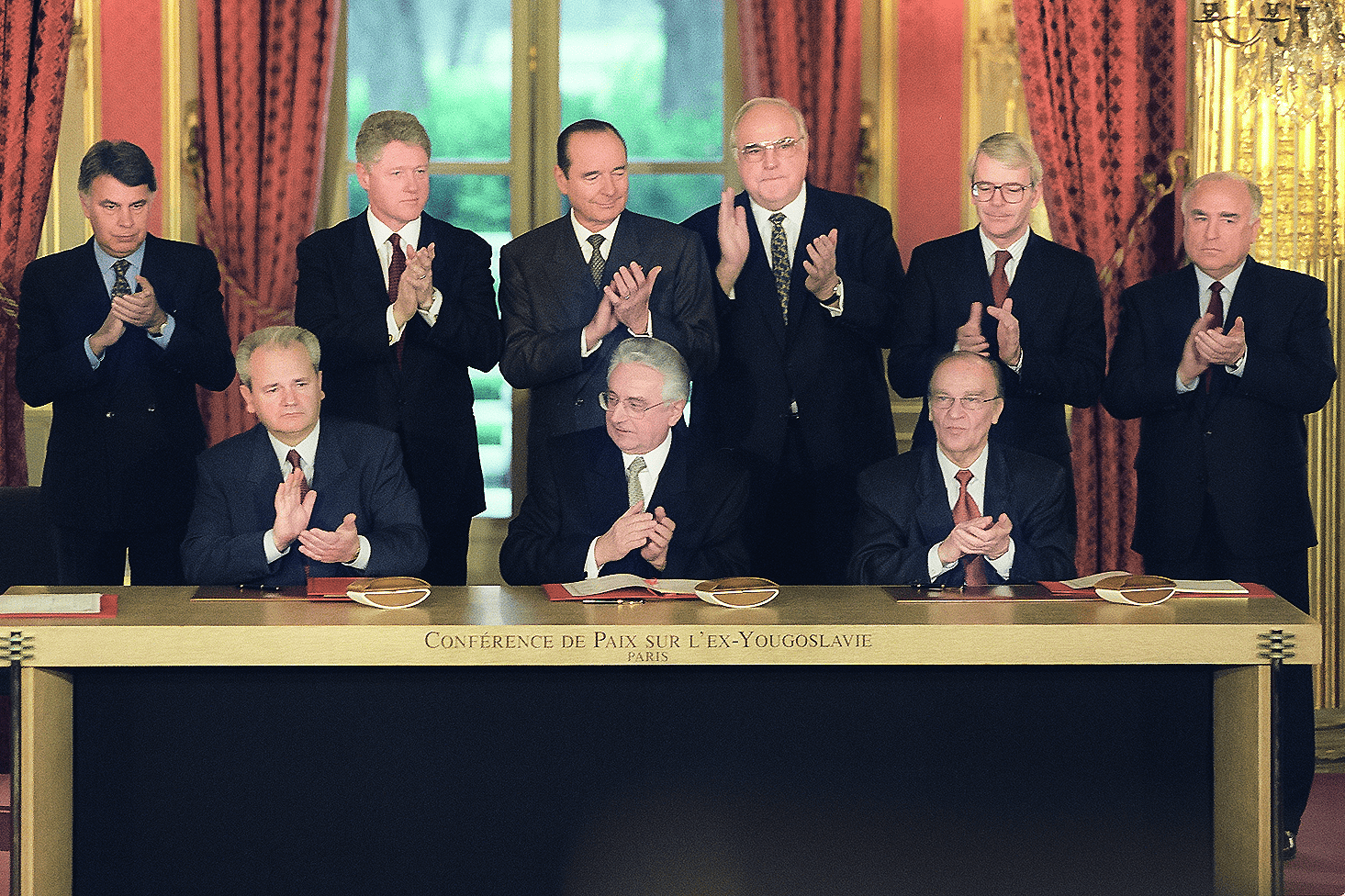

Дейтон стал пиком дипломатического триумфа Слобо. Три недели торговли, блефа и «покерфейса», больших уступок за счет боснийских сербов принесли международное закрепление статуса Республики Сербской как фактически конфедеративной части Боснии и Герцеговины, ее широкую автономию на 49% территории БиГ. За это Милошевич заплатил сербскими районами Сараево и других земель, которые их жители отстояли в ходе кровавой войны. В январе-марте 1996-го весь мир увидел кадры исхода сараевских сербов из родных мест, зачастую вывозивших с собой гробы своих близких. Дейтонские соглашения воспринимались в обществе как катастрофа и полное поражение. Многих беженцев из Сербской Краины и РС, их родственников и друзей именно это настроило против Милошевича, хотя сейчас очевидно, что Дейтонская автономия уже два десятилетия является главным правовым бастионом Республики Сербской.

Тогда же складывалось впечатление, что Дейтон открыл дорогу для нормализации отношений с Западом. Постепенно смягчались санкции, возобновлялся экономический рост. Западные СМИ иногда даже усматривали в Милошевиче «что-то позитивное». Однако идиллия была недолгой. Уже через год США вернулись к замороженному на время боснийской войны косовскому вопросу, фактически потребовав отказа Белграда от суверенитета над южным краем и согласия на «ползучую суверенизацию» Косово.

Попытки Милошевича найти компромисс не принесли успеха. Существует знаменитый апокриф о его беседе с тогдашним госсекретарем США Уорреном Кристофером, в ходе которой Милошевич попросил того зафиксировать требования США к Сербии на листе бумаги. Кристофер вернул ему бумагу, сказав, что «нужно исполнять все, что мы требуем». Глава Сербии ответил, что с этим он не может согласиться.

Администрация американского президента Билла Клинтона стала повышать ставки. Нарастала поддержка косовских албанцев, и прежде всего их вооруженного крыла – Армии освобождения Косово (АОК). Конфликт из мирного бойкота албанской общиной сербских госорганов трансформировался в партизанскую войну. Параллельно Запад откалывал важного союзника главы Сербии – премьер-министра Черногории Мило Джукановича, которого удалось подвигнуть к постепенному выходу этой республики из федерации с Сербией. Главные шаги на пути геополитической изоляции Сербии, отсечения ее от моря и вовлечения Черногории в НАТО были сделаны на рубеже 1996–1997 годов: началось дотоле немыслимое – откол «наиболее сербской части народа» от основного массива нации.

Подписание Дейтонского соглашения президентом Сербии Слободаном Милошевичем (слева), президентом Хорватии Франьо Туджманом и президентом Боснии и Герцеговины Алией Изетбеговичем. Париж, 14 декабря 1995 года

Госсекретарь США Уоррен Кристофер. 1993 год

Во время беседы с тогдашним госсекретарем США Уорреном Кристофером Милошевич попросил того зафиксировать требования США на листе бумаги. Кристофер вернул ему бумагу, сказав, что «нужно исполнять все, что мы требуем»

Обреченное дело

Не менее важной стала поддержка политической оппозиции внутри страны. Она не могла не возникнуть: годы санкций нанесли тяжелый удар по сербскому обществу, приведя к обнищанию основной массы граждан, неизбежной криминализации обстановки и формированию узкой прослойки элиты, обогатившейся за счет среднего класса.

Запад знал о настроениях в сербском обществе и умело использовал их в своих целях. Вмешательство ЕС в политический кризис 1996–1997 годов позволило оппозиции взять под контроль мэрии многих городов, включая Белград. Это был мощный политический ресурс давления на Милошевича. Однако главные события развернулись все-таки на внешнем фронте.

Клинтон и его команда серьезно подошли к косовскому вопросу. С начала 1998-го АОК получала все большую поддержку, как политическую, так и организационную, позволившую ей перейти в наступление по всей территории Косово и Метохии. К июню 1998 года мятежники контролировали более половины автономной области, и тогда Белград решился задействовать армию. Летом армия и полиция нанесли АОК военное поражение, но от полного разгрома боевиков спасло вовлечение НАТО. Альянс несколько раз угрожал Югославии авиаударами, вынуждая Белград останавливать войска.

На переговорах 1998 – начала 1999 года Милошевич пытался достичь сколь-нибудь приемлемого компромисса, но США были неумолимы – речь шла об отложенном на короткий срок отделении Косово при фактической передаче всей территории СРЮ под контроль НАТО.

Именно это вынудило Милошевича принять бой, несмотря на абсолютное неравенство сил. Перевес в пользу НАТО был примерно 600:1, что не оставляло армии Югославии никаких шансов на победу. Внешних союзников или хотя бы поставщиков военного снаряжения у СРЮ также не было. Тем не менее Югославия сопротивлялась 78 дней и ночей с марта по июнь 1999-го. Это сопротивление заставило Запад удовлетвориться оккупацией только Косово и Метохии, отказавшись от требований контроля над всей территорией страны.

Агрессия НАТО нанесла Югославии огромный ущерб: погибшие мирные жители и солдаты, уничтоженная и поврежденная инфраструктура – мосты, электростанции и ЛЭП, фабрики и заводы, система связи и СМИ. Особо болезненными оказались удары по химическим предприятиям и НПЗ, приведшие к долгосрочному заражению опасными веществами обширных плодородных территорий. В кампании 1999 года силы альянса активно применяли боеприпасы с обедненным ураном, что в сочетании с другими экологическими последствиями бомбежек вызвало в начале XXI века всплеск онкологических заболеваний в регионе.

Агрессия НАТО стала шоком для всего мира и тяжелым ударом по репутации США и Запада, развязавших войну в центре Европы против небольшой страны, не имевшей возможности ответить на равных своим противникам.

Бомбардировка Белграда силами НАТО. Апрель 1999 года

«Отпор»

Сопротивление Югославии стало символом отпора этой несправедливости, и именно оно превратило Слободана Милошевича из регионального политика в персонификацию сопротивления диктату «однополярного мира». Одновременно оно же решило его судьбу в глазах Запада. Вашингтон теперь видел в сохранении Милошевичем власти знак «незавершенности» косовского похода, подлежащую устранению недоработку. Потому уже в середине 1999 года США и их партнеры начали широкую операцию по смене режима в Сербии. Именно эта операция стала одной из первых успешных «цветных революций» современности, ряд отработанных в ней алгоритмов тиражировался затем на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке.

План решения «белградской проблемы» многие приписывают американскому дипломату Уильяму Монтгомери, убедившему свое начальство в том, что сделать это можно только внутри белградской верхушки, расколов и подкупив ее, при этом обеспечив широкое общественное давление путем консолидации оппозиционного движения.

В стране ширилось недовольство Милошевичем (усталость от десятилетия войн и кризисов, болезненный исход войны с НАТО, падение уровня жизни после разрушительных ударов), а особенно его окружением, прежде всего супругой Мирьяной Маркович и ее партией «Югославские левые», объединившей ряд магнатов, обогатившихся на войне и санкциях и сочетавших свои капиталы с ультралевой риторикой и критикой «ретроградов-националистов».

Однако ни недовольство населения, ни даже контроль оппозиционных партий над мэриями ряда крупных городов не были реальной угрозой власти Милошевича. Не были, пока ему оставались верны служба госбезопасности, полиция и армия. И пока оппозиция была разделена на соперничающие партии.

Вот это и понял посол Монтгомери и обратил основные усилия на руководство силовых структур Сербии и Югославии. Сразу после завершения агрессии НАТО на их ключевые фигуры стали выходить эмиссары США, говорившие, что Милошевич обречен, что Запад решил покончить с ним, но ничего не имеет против того или иного «господина генерала». Поэтому если «господин генерал» желает гарантий на будущее, то он может просто не защищать обреченного диктатора, и тогда у него не будет никаких проблем. При необходимости правильный выбор мог подкрепляться и наличными деньгами.

В середине 2000 года основные оппозиционные партии были структурированы в единую коалицию ДОС (Демократическая оппозиция Сербии), а ее публичным лидером был выдвинут патриот с безупречной репутацией, глава небольшой Демократической партии Сербии профессор Воислав Коштуница. Амбициозному и ловкому, но имевшему сомнительную репутацию председателю Демократической партии Зорану Джинджичу пришлось довольствоваться теневой функцией.

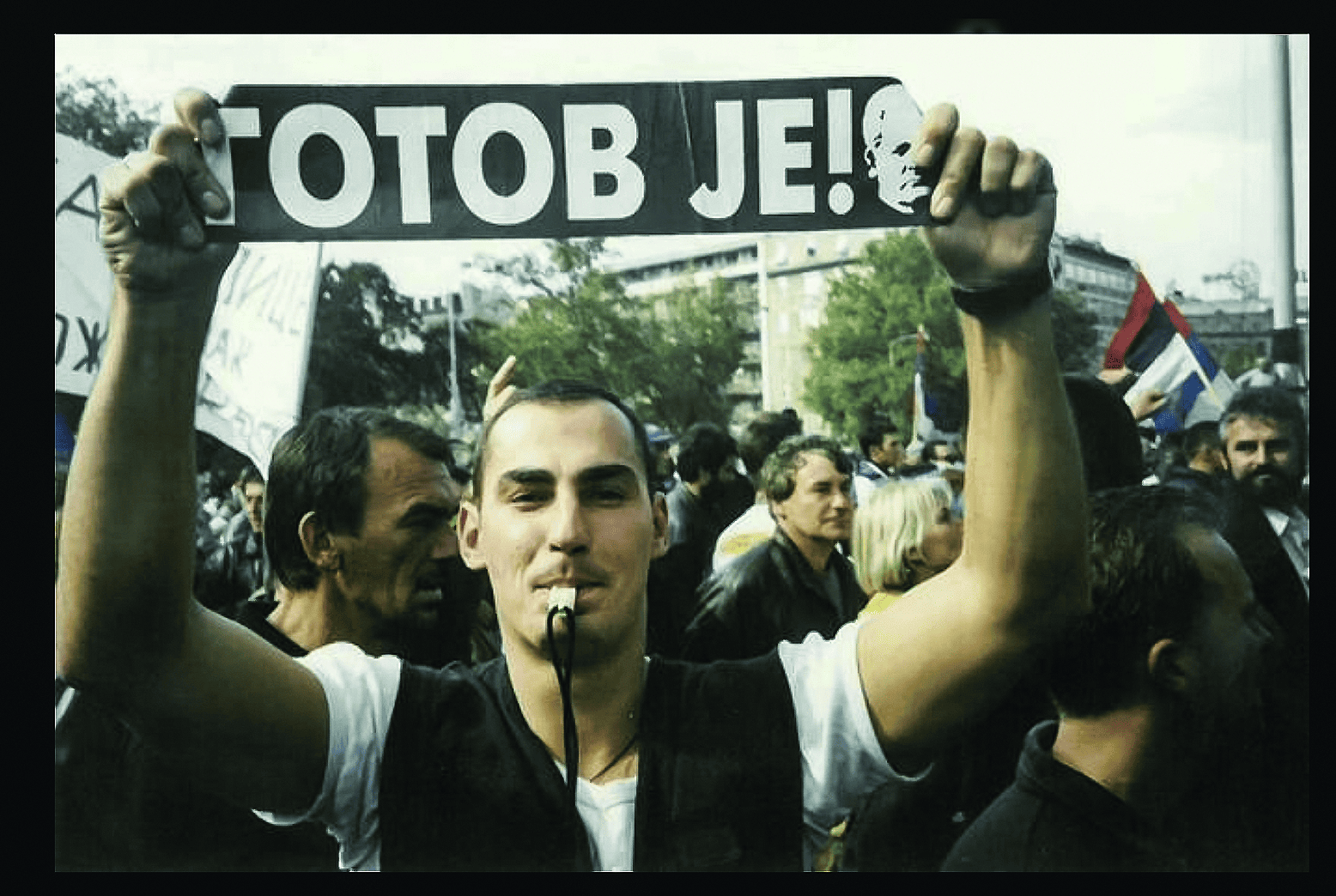

Параллельно избирательной коалиции готовился и уличный актив, символом которого стало молодежное движение «Отпор». При поддержке Запада оно создало разветвленную сеть местных организаций и разработало эффективную кампанию уличной пропаганды «Готов jе» («С ним покончено»), сумев навязать себя молодежи в качестве модного тренда. Это обеспечило неиссякаемый приток рекрутов.

Протесты движения «Отпор» в рамках «цветной революции», направленной против Милошевича

Распад Социалистической Федеративной Республики Югославия

«С ним покончено»

Капкан был расставлен, охотнику оставалось дождаться первой серьезной ошибки жертвы. Долго ждать не пришлось. Летом 2000-го в обстановке постоянного кризиса президент Милошевич решил назначить досрочные выборы президента Югославии (до этого президента выбирал парламент СРЮ).

Назначил – и сразу попал под скоординированный удар со всех сторон: коалиция ДОС выставила против него безупречного Воислава Коштуницу, движение «Отпор» начало безудержную кампанию уличной пропаганды и давления, а страны НАТО стянули войска к границам страны «в рамках учений» и «для противодействия провокациям Милошевича». Маневры альянса были адресованы прежде всего руководству силовиков, подкрепляя как угрозы и обещания эмиссаров, так и денежные выплаты.

Дополнительно к центру в Будапеште полевые базы были развернуты в Черногории и Боснии, откуда оппозиционные активисты могли проще и свободнее работать «по земле». Поддержка главы Черногории Мило Джукановича была особенно важна с учетом огромного влияния черногорских кланов в белградской элите.

Первый тур выборов состоялся 24 сентября 2000 года, и сразу после голосования оппозиция начала массированную уличную кампанию, провозглашая победу своего кандидата до оглашения результатов. Тут и сыграл свою роль главный лозунг кампании «Готов je» («С ним покончено»). Возбужденные массы уже не хотели принимать никакой другой результат, кроме желаемого. Поэтому оглашенные ЦИК результаты (49% у Коштуницы против 32% у Милошевича), означавшие необходимость проведения второго тура голосования 6 октября, привели к взрыву. Лидеры ДОС заявляли о своей победе и фальсификации результатов ЦИК, призвав сторонников к походу на Белград.

Колонны противников Милошевича двинулись к столице, и вот здесь сказались результаты работы с силовиками: где-то кордоны полиции перехватывали оппозиционеров, но чаще всего им удавалось пройти в центр города. Символом волнений стал бульдозер, шедший во главе колонны из города Чачак и сметавший полицейские заслоны.

Кульминация переворота наступила 5 октября: массы демонстрантов обрушились на парламент и главные правительственные здания Белграда. После некоторого сопротивления полиция расступилась. Армейское руководство, получив приказ вывести на улицы войска, заявило о нейтралитете. «Красные береты» (спецназ госбезопасности), вернейшая опора Милошевича, также предпочли остаться в стороне. Зоран Джинджич уже успел задружиться с их командиром, знаменитым Милорадом «Легионером» Улемеком. 6 октября при посредничестве главы МИД России Игоря Иванова Милошевич согласился подать в отставку. Президентом Югославии был провозглашен Воислав Коштуница.

Занявшие здание парламента Югославии демонстранты разгромили помещения ЦИК, документы были уничтожены, и уже невозможно узнать, имела ли место фальсификация итогов первого тура. Реальный контроль над страной перешел к победителям. Началась ускоренная приватизация. Коалиция ДОС скоро распалась, и хваткий Джинджич успел оттеснить от власти слишком принципиального профессора Коштуницу. Мирьяна Маркович с сыном Марко укрылась в России, ее ультралевые олигархи срочно пересмотрели взгляды и интегрировались в ряды противников Слобо. Армия Югославии претерпела радикальное сокращение, главные генералы оказались в Гааге и в большинстве своем были осуждены. Тяжелая техника, сохраненная вопреки налетам НАТО, пошла на переплавку или была продана в будущие горячие точки. Оказались в Гааге и многие руководители МВД и госбезопасности страны.

Главный триумфатор Уильям Монтгомери возглавил посольство США в Белграде и четыре года был реальным властителем страны, а уйдя с дипслужбы – могущественным советником правителей Белграда.

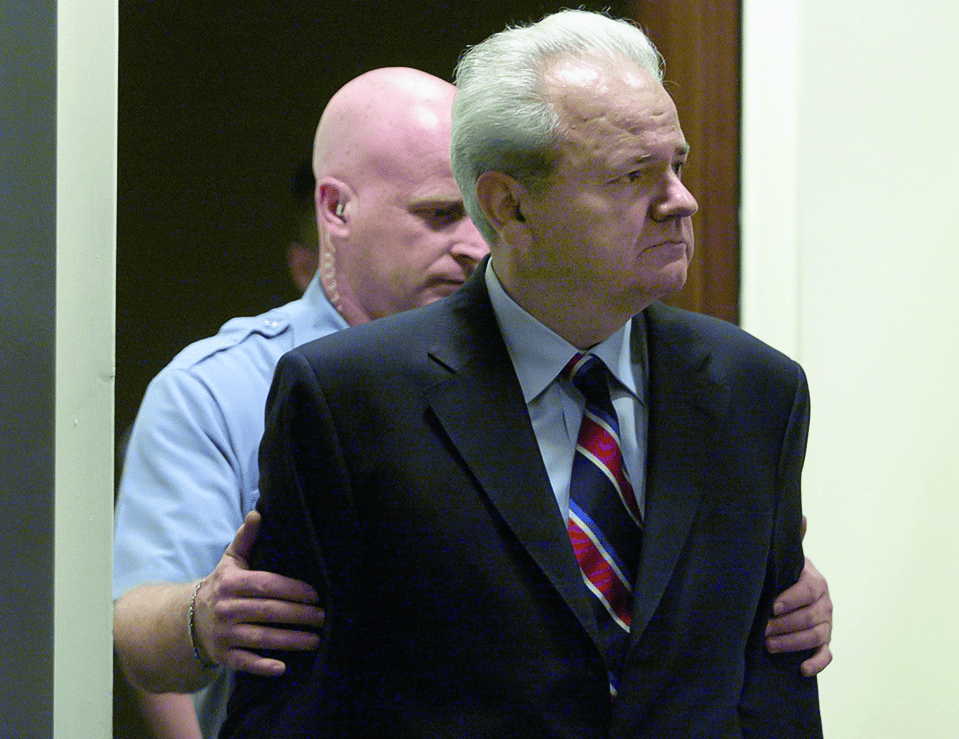

28 июня 2001 года, нарушив свои же гарантии, Джинджич арестовал Милошевича и по требованию США выдал его Гаагскому международному суду. Парадоксально, но именно там настал звездный час политика: в совершенно безнадежном положении он принял бой, защищая не себя, а страну. Прямые трансляции из зала суда показали жителям Сербии и других постъюгославских стран совершенно другого Милошевича. Твердого, умелого, цепкого государственника, спокойно разбивавшего все доводы обвинителей. К 2006 году процесс против него стал заходить в тупик, но весьма своевременно для Запада Слободан Милошевич, лишенный нормальной медицинской помощи, «внезапно» умер.

А за три года до того, 12 марта 2003-го, в Белграде был застрелен премьер Зоран Джинджич. В преступлении был обвинен командир «красных беретов» Улемек. Круг замкнулся.

Экс-президент Югославии Слободан Милошевич в зале Международного суда ООН в Гааге. 3 июля 2001 года

Георгий Энгельгардт, кандидат исторических наук

. Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. 1925.png)

.png)