От эйфории к неврозу

№130 октябрь 2025

Способ, каким было осуществлено объединение Германии, заложил мощную мину под фундамент так благостно начинавшейся эпохи «конца истории»

Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, профессор-исследователь НИУ «Высшая школа экономики»

В истории порой случается так, что конкретные явления становятся знаками целых процессов и эпох. Берлинская стена, пожалуй, самый яркий и красноречивый тому пример. Лучшего символа раскола Европы и мира на два блока, непримиримых идеологически и военно-политически, невозможно было придумать. Мощное, технологически продвинутое фортификационное сооружение, разделившее по живому один из самых значимых городов Старого Света, демонстрировало незыблемость конфронтации. Неслучайно в январе 1989 года глава Социалистической единой партии Германии Эрих Хонеккер заявил, что «антифашистский защитный вал» (так в ГДР официально называли стену) простоит еще сто лет. Всего год спустя не существовало уже ни вала, ни прежней власти, решен был и вопрос о скором упразднении восточногерманской государственности.

Объединение Германии 3 октября 1990 года стало поворотным моментом в истории. Не только потому, что на карте Европы снова возникло большое немецкое государство, страсти вокруг которого выливались в военные столкновения на континенте как минимум предшествующие полтора столетия. Но и потому, что принципы, на которых это объединение осуществилось, заложили основу европейской политики на следующие 30 лет. А их кульминацией стал острый вооруженный конфликт на Украине, вспыхнувший в 2014 году и перешедший в фазу масштабной межгосударственной войны в 2022-м. Какие бы оценки стороны ни давали этим событиям, невозможно отрицать, что именно договоренности (или недоговоренности) 1990 года стали отправной точкой сегодняшних процессов.

Глава Социалистической единой партии Германии Эрих Хонеккер. Конец 1980-х годов

Проиграть количество, выиграть качество

Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны упразднение прежней формы германской государственности (ликвидация Третьего рейха) представляется явлением более сложным, чем было принято считать во второй половине ХХ века. С одной стороны, Европа как сообщество государств избавилась от едва ли не главной причины военно-политических дисбалансов – наличия слишком сильной, амбициозной и неспособной к глубокой союзной интеграции Германии. С другой – Европе не удалось сделать это самостоятельно. Инициировав две взаимосвязанные мировые войны, Старый Свет не сумел разрешить собственные противоречия. Лишь полномасштабное вмешательство внешних (хотя и уходящих в Европу культурно-историческими корнями) сил – Советского Союза и США – позволило решить эту задачу. И ценой стала утрата Европой центральной роли, которую она играла в мировой политике на протяжении предыдущих столетий. Неслучайно прямым следствием Второй мировой стал ускоренный демонтаж европейских колониальных империй в Азии и Африке.

Проиграв в количестве (присутствие в мире и уровень стратегической автономии), Европа выиграла в качестве (собственной жизни).

Во-первых, с повестки дня ушел «германский вопрос», а с ним и страх новой войны между крупными европейскими нациями. Это позволило сосредоточить усилия на самосовершенствовании, прежде всего на экономическом восстановлении и устойчивом росте.

Во-вторых, ведущие государства Западной Европы избавились от необходимости беспокоиться, какие сюрпризы им преподнесет Европа Восточная, исторически весьма шебутная часть континента. Железный занавес холодной войны позволил Западу возмущаться тоталитарным контролем СССР над восточноевропейскими странами, полностью сняв с себя ответственность за эту зону влияния.

В-третьих, западная оконечность Старого Света полностью делегировала право и обязанность стратегического мышления своему североамериканскому патрону. Такой роскоши – не думать о проблемах безопасности, препоручив их кому-то еще, – европейские нации не могли позволить себе на протяжении всей своей истории. К Германии это относилось в наибольшей степени, поскольку мыслить стратегически ей просто категорически запретили – хватит!

Именно этот комплекс причин сделал европейскую интеграцию возможной. На пике своего расцвета она была, пожалуй, самым блестящим и успешным политическим проектом в истории Европы. Сочетание нескольких обстоятельств – неоспоримый внешний враг (СССР), наличие которого консолидировало сообщество, патронат старшего партнера (США) в сфере безопасности, а также комбинация ценностной однородности и практической выгоды – позволило с 50-х до 90-х годов ХХ века выстроить уникальную систему организации межгосударственных отношений. И здесь важно подчеркнуть, что идеологический общеевропейский раскол, квинтэссенцией которого являлось существование двух немецких государств, не препятствовал проекту, а, напротив, ему способствовал.

Не «если», но «как»

Перемены в Европе произошли резко. Еще в начале лета 1988 года, когда Рональд Рейган гулял с Михаилом Горбачевым по Красной площади, заверяя, что больше не считает СССР «империей зла», никто не мог вообразить, что уже через год в Польше сформируют некоммунистическое правительство, а через полтора – европейского соцлагеря не станет вовсе. Падение Берлинской стены и коммунистической власти в ГДР поставило вопрос о воссоединении Германии, к которому на самом деле никто не был готов. События застали врасплох западногерманское руководство. Что же касается ведущих европейских держав, то для них нежданная радость от ослабления заклятого оппонента не отменяла мгновенно пробудившегося страха перед большой Германией.

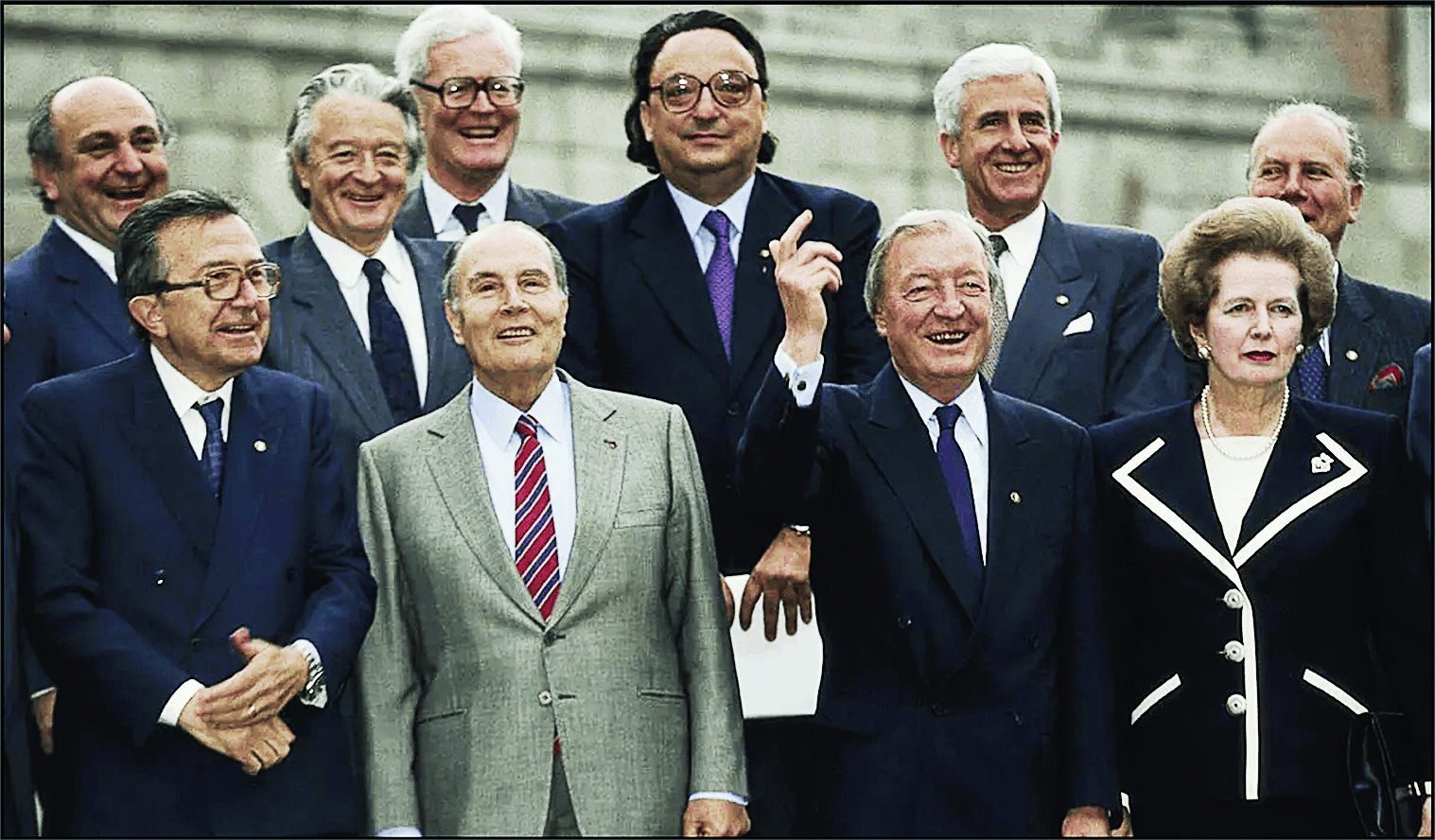

Дискуссии о германском единстве начинались в удивительной атмосфере, когда ключевые европейские политики того времени – Франсуа Миттеран, Маргарет Тэтчер, Джулио Андреотти, руководители стран Бенилюкса – не испытывали энтузиазма относительно перспектив воссоединения Германии. Фраза острослова Андреотти «Я так люблю Германию, что даже хотел бы, чтобы их было две» прекрасно отражала общий настрой. По другую сторону океана Джордж Буш – старший и его команда геополитиков-реалистов просчитывали, как обустроить процесс объединения, чтобы извлечь максимальную выгоду для США. Как ни парадоксально, наиболее позитивно настроенным к предстоящему событию на тот момент оказался советский лидер Михаил Горбачев.

Кремль, в отличие от соседей Германии, не видел оснований всерьез опасаться ее возвращения к великодержавному статусу. Именно позиция Москвы максимально содействовала скорому и в целом очень безболезненному объединению двух немецких государств. Сейчас горбачевское руководство принято считать как минимум наивным. Конечно, с высоты прошедших 35 лет легко оценивать последствия, к которым быстро привели принятые тогда решения. Однако было бы упрощением списывать все на непрофессионализм тогдашнего руководства. Оставляя важные детали на изучение профессиональным историкам (а для них то время – настоящий Клондайк), попробуем обобщить мотивы Горбачева и его соратников, оценив их достоверность с позиций современного знания.

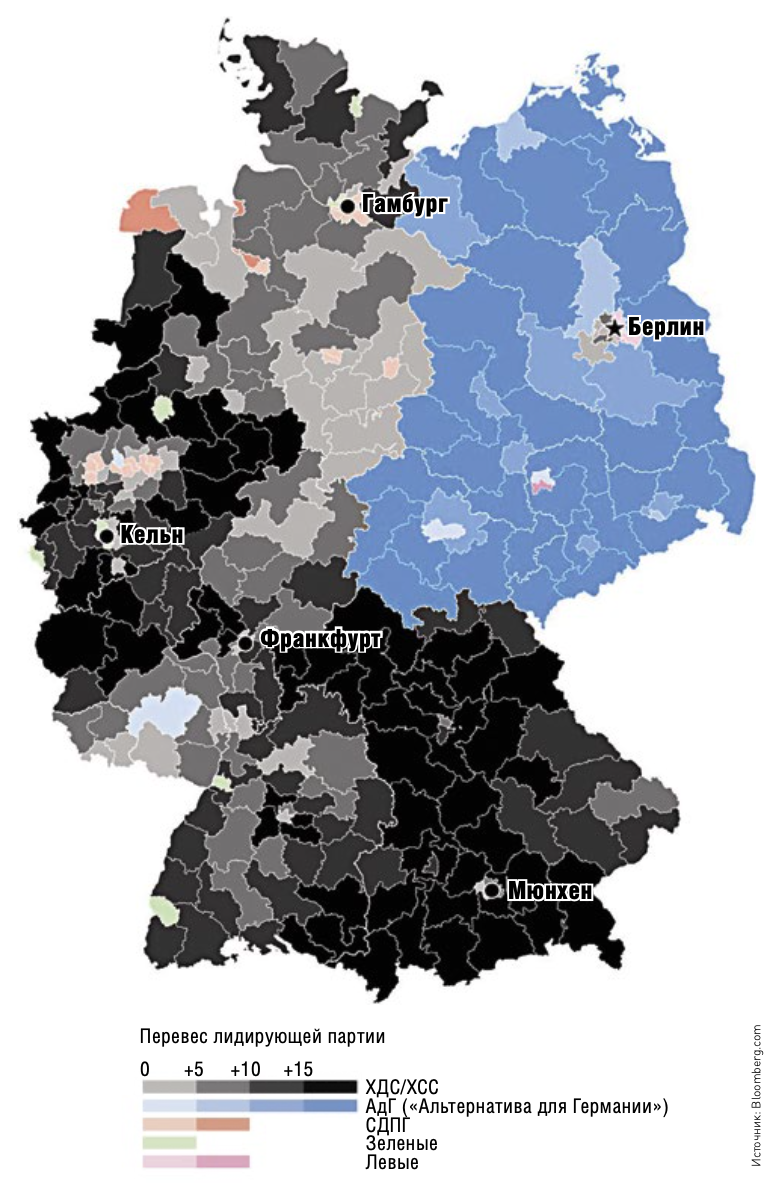

Прежде всего в Кремле исходили из убеждения, что немецкий народ все равно объединится, какими условиями это ни обставляй. Соответственно, противодействовать объективному историческому процессу было бессмысленно. Глядя из сегодняшнего дня, можно оспорить это утверждение: спустя 35 лет электоральная карта Германии после любых выборов почти идеально воспроизводит границы бывших ГДР и ФРГ – люди голосуют по-разному. Но едва ли правомерно на этом основании делать вывод о возможности сохранить на рубеже 1990-х два государства. Зато можно утверждать, что политика интеграции, в которую федеральные власти вбухали сотни миллиардов, дала ограниченный эффект.

Как бы то ни было, в конце 1989 – начале 1990 года в СССР понимали, что единая Германия неизбежна. Осознавали это и в других странах. Вопрос стоял в категориях не «если», а «каким образом». Именно тут претензии к советскому руководству обретают более четкие контуры.

Европейский саммит в Дублине. В первом ряду слева направо: Джулио Андреотти, Франсуа Миттеран, Чарльз Хоуи, Маргарет Тэтчер. 26 июня 1990 года

Европейские политики не испытывали энтузиазма по поводу воссоединения Германии. Фраза итальянского премьера Джулио Андреотти «Я так люблю Германию, что даже хотел бы, чтобы их было две» отражала общий настрой

Мировой порядок вместо внутреннего

Михаил Горбачев испытывал личную неприязнь к многолетнему лидеру ГДР Эриху Хонеккеру, и тот отвечал взаимностью. В крушении восточногерманского режима советский генсек видел плоды упорного нежелания Восточного Берлина принимать реформаторские идеи советской перестройки. Это, вероятно, создавало эмоциональное восприятие происходящего. С другой стороны, на Западе «новое политическое мышление», инициированное Горбачевым, принималось на ура. А провозглашенный еще при Рейгане конец холодной войны создавал предпосылки для кооперативного подхода.

Это не означало, что в Кремле смотрели на перспективы исключительно прекраснодушно. Горбачев был все-таки воспитан холодной войной с соответствующей закваской, пусть и разбавленной либеральной струйкой шестидесятничества. И окружали его разные люди, в том числе очень подозрительно относившиеся к намерениям западных государств. Но к 1990 году генеральный секретарь обрел уже достаточную степень самоуверенности, чтобы руководствоваться своими собственными представлениями и не учитывать мнения, которые его не устраивали. А эти самые представления прежде всего питались идеями, которые генсек проводил в жизнь с 1986 года, – тем самым «новым политическим мышлением», которое он намеревался положить в основу «нового мирового порядка».

Международная составляющая доминировала в системе взглядов перестройщиков. Связано это было не с отсутствием интереса к внутренним вопросам. Просто трансформация внешней политики, уход от конфронтации, которая завела в тупик к середине 1980-х годов, казались понятными и вполне рациональными изменениями. А вот относительно того, что делать внутри страны, не было ни консенсуса, ни четкого плана. В итоге реализация идей на внешней арене все больше задвигала на второй план остальное. А достижение там желаемого подразумевало необходимость тесного конструктивного сотрудничества с недавними противниками.

Результаты федеральных выборов в Германии, прошедших 23 февраля 2025 года

Продешевили?

Упреки в адрес тогдашнего руководства СССР можно обобщенно разделить на две категории: материальные, которые громко звучали почти с самого начала, и концептуальные, выходившие на первый план постепенно.

Первая претензия проста: получили слишком мало денег за согласие на объединение и вывод войск (12 млрд немецких марок), тогда как немцы были готовы заплатить многократно больше. Это, вероятно, правда. Руководители ФРГ, включая Гельмута Коля, впоследствии признавались, что были удивлены скромностью Москвы, морально они готовились к гораздо большим суммам. Советским переговорщикам этого, правда, не говорили. Министр финансов Германии Тео Вайгель торговался в лучших национальных традициях и в итоге сбил цену на пару миллиардов по сравнению с изначальным запросом (порядка 15–16 млрд). Выторговать иные суммы было возможно. Впрочем, даже существенно бо́льшие суммы, скорее всего, бесследно сгинули бы в черной дыре системного кризиса, который уже разгорался в Советском Союзе.

Горбачев впоследствии признавался, что считал в принципе неприемлемым «драть семь шкур» с немцев, поскольку целью было построение качественно новых отношений, основанных на доверии. Может быть, бывший генеральный секретарь скрывал за этими рассуждениями стремление сохранить хорошую мину при уже проигранной игре. Но вероятнее другое: Михаил Сергеевич искренне верил в перспективы «нового миропорядка», в котором доверие бывших противников составило бы фундамент. И здесь возвращаемся к претензиям второго рода – как решался вопрос о системе безопасности в Европе после холодной войны, отправной точкой которой стали условия германского объединения.

НАТО как главное условие

Для западных союзников ФРГ принципиальным вопросом стал будущий статус Германии в атлантическом альянсе. Соединенные Штаты, естественно, были озабочены сохранением своего стратегического присутствия в Европе, поскольку формально объединение Германии подводило черту под всем периодом после 1945 года. Европейцев, в свою очередь, тревожил призрак «германского вопроса» – ренессанс огромной страны с пугающей «кредитной историей». Решение по обе стороны океана видели в НАТО. Классическая формула первого генерального секретаря альянса лорда Исмэя («Держать американцев внутри, русских вовне и немцев внизу») не утратила актуальности, несмотря на кардинальное изменение геополитической обстановки.

В Вашингтоне, Бонне и других столицах понимали, что Москва не будет в восторге от идеи членства единой Германии в Организации Североатлантического договора. Ситуация выглядела как однозначное отступление – контролируемая ранее Советами часть Германии просто переходила под контроль НАТО. В СССР предлагали, чтобы страна осталась вне блоков – по этой версии, немецкий нейтралитет и обеспечил бы всем гарантии. Но западных союзников это категорически не устраивало.

Аргумент, который американцы и европейцы приводили, убеждая Кремль, звучал и потом. Советским собеседникам говорили, что НАТО предотвратит возможные рецидивы, если у немцев когда-нибудь пробудится ненужная историческая память. Узда альянса просто не позволит развернуться. Да и сам блок, заверяли они, более не враждебен русским – холодная война ведь закончилась… Спустя несколько лет подобный довод звучал в ответ на предупреждения Москвы о том, что вступление в НАТО стран Восточной Европы внесет в альянс непреодолимый антироссийский настрой. В Брюсселе уверяли, что будет ровно наоборот: старшие товарищи не позволят ему проявиться. Кто был прав, сейчас объяснять не нужно.

Без обязательств

В НАТО готовились к долгому диспуту, но, к приятному изумлению западных собеседников и к ужасу как минимум части соратников генсека, Горбачев довольно быстро согласился на членство Германии в альянсе. В процессе уговоров советской стороне давались заверения, что ни о какой экспансии блока речи не идет – дело только в статусе конкретной страны для обеспечения всеобщего спокойствия. Со стороны западных политиков, и в первую очередь госсекретаря Джеймса Бейкера, звучали обещания, что никакая военная инфраструктура Североатлантического блока не продвинется «ни на дюйм» на восток. Впрочем, никаких документов на этот счет подписано не было, да и Кремль их не требовал. Соответственно, когда спустя три-четыре года уже Российская Федерация возмутилась начавшейся дискуссией о расширении НАТО на страны бывшей Организации Варшавского договора (первая волна касалась Польши, Венгрии, Чехии и Словакии), Москве было заявлено: никто ничего не обещал, это были разговоры общего характера.

Горбачев, которого впоследствии резко критиковали за отсутствие обязывающих соглашений, обычно говорил о планах установить принципиально иную атмосферу доверия в рамках «нового мирового порядка». И если бы этот порядок состоялся, то отдельных соглашений про нерасширение НАТО и не понадобилось бы. Однако события пошли по другой траектории из-за распада СССР, на что и ссылался его последний президент, тем самым перекладывая ответственность на своих оппонентов.

В этом есть доля справедливости. Во всяком случае, много лет спустя, когда альянс уже почти утроился по составу, американские представители начали открыто озвучивать то, что ранее лишь подразумевалось. Обещания, пусть и устные, давались Советскому Союзу в определенной геополитической ситуации. СССР прекратил существование – ситуация кардинально изменилась, те разговоры утратили актуальность.

Можно фантазировать, что было бы, добейся Кремль в 1990 году письменных гарантий нерасширения НАТО. Однако логику событий конца ХХ – начала ХХI века это едва ли изменило бы. В конце концов, экспансия атлантических институтов произошла не из-за отсутствия подписанных меморандумов, а по причине исчезновения оппонента и противовеса Западу, что открыло обширное пространство для распространения его влияния. Возникший геополитический вакуум, скорее всего, не смог бы остаться незаполненным. А препятствие на этом пути возникло бы лишь тогда, когда несогласные с западным доминированием обрели достаточную силу.

Как бы то ни было, в истории останется факт, что последнее поколение советского руководства проявило легкомыслие, не озаботившись стратегическими последствиями объединения Германии, когда была возможность воздействовать на этот процесс. Согласие на участие единой Германии в НАТО, а также на формулу, перекочевавшую потом в Хартию для новой Европы, о праве каждого государства свободно выбирать членство в альянсе проложило дорогу к неограниченному увеличению Североатлантического блока. Все же имеют право, его надо уважать.

Сакральный статус-кво

Люди, родившиеся в год объединения Германии, уже достигли зрелого возраста. А насыщенность прошедших 35 лет создает ощущение, что те события были очень давно. Вслед за Германией период объединения пережила и вся Европа, в которой интеграция достигла пика где-то ко второй половине 2000-х годов. Затем начался все более заметный кризис интеграционного проекта, напрямую связанный с изменениями в мире.

Ведущие страны Запада тяжело пережили мировой финансовый кризис 2008-го, на ЕС он сказался особенно заметно. Смещение международного фокуса в Азию по мере роста Китая повлияло на трансатлантические отношения. Россия, восстановив свои возможности, стала противодействовать евроатлантическому напору уже с применением силы. Внутри Европы процессы расширения и углубления интеграции вступили в противоречие, породив проблемы, для которых так и не было найдено долгосрочных решений. Европейские власти вообще перешли в инерционный режим, избегая серьезных раздумий о будущем, но до определенного времени эффективно затыкая образующиеся дыры интенсификацией проводимой политики.

Кстати, олицетворением такого подхода была глава правительства Германии (2005–2021) Ангела Меркель – авторитетный лидер, умелый тактик, как от огня бежавшая от любых стратегических вопросов. Ее можно считать символом курса на удержание того статус-кво, при котором Европе и Германии фартило с начала 1990-х. И символично, что курс рухнул почти сразу после того, как Меркель покинула пост канцлера, – в феврале 2022 года.

От единства к расстройству

Германия встречает 35-летие своего объединения в состоянии социально-политической растерянности. Страной управляет коалиция со слабым канцлером, не опирающаяся на доверие большинства немцев. Неуклонно растет популярность антисистемных сил. Экономические проблемы носят не конъюнктурный, а структурный характер, когда уже официально признается, что социальная модель не справляется, прежний механизм развития и роста исчерпан, а каким должен быть новый – неизвестно. Все это происходит на фоне крайне неприятной для Европы и Германии трансформации отношений с США, которые настойчиво перекладывают на Старый Свет все возможные издержки, требуя при этом полной лояльности. Ну и, наконец, одно голосование за другим показывает, что социально-политический разрыв между «новыми» и «старыми» федеральными землями никуда не делся.

Эйфория рубежа 1990-х давно рассеялась. Основным ее содержанием стало не столько упоение геополитическим триумфом или собственным благополучием, хотя оба фактора присутствовали, сколько убежденность в том, что мировое развитие достигло своего апогея – некоего правильного состояния, которое уже не должно и не будет меняться. Чувство абсолютной моральной правоты и, соответственно, необратимости достигнутой (что важно – не военным путем) победы полностью выключило способность сомневаться. В наибольшей степени это касалось немцев, которые, в соответствии со своей культурой, склонны к морализаторству и в принципе не умеют сворачивать с выбранного пути, пока не столкнутся с непреодолимым препятствием.

Европа после 1991 года привыкла считать себя прототипом будущего мира, системой отношений, которая со временем воцарится повсеместно. Сейчас выясняется, что мир, пройдя этот виток, повернул совсем в другом направлении – том самом, о безвозвратном преодолении которого Европа с гордостью заявляла. И флагманом этого движения выступает ее главный патрон – Соединенные Штаты. Что делать Евросоюзу в этой ситуации – непонятно. В отличие от государств, которые могут при необходимости довольно круто менять курс, ЕС как большое и чрезвычайно сложно организованное объединение на такое просто не способен.

Все это порождает фрустрацию, которая выражается в растерянности обществ и все более агрессивном стремлении элит сплотить весь континент на антироссийской основе. В том, что эпоха, столь оптимистично начавшаяся, пошла под откос, обвиняют исключительно Россию. От этого можно было бы отмахнуться как от болезненных проявлений невроза. Однако история показывает, что невроз в Европе, особенно в Германии, порождает бедствия далеко за пределами Старого Света. История заходит на новый вираж.

Военнослужащие стран-членов НАТО во время совместных учений в Литве. Сентябрь 2025 года

От антироссийской риторики Запада можно отмахнуться как от проявлений невроза, но история показывает, что невроз в Европе, особенно в Германии, порождает бедствия далеко за пределами Старого Света

Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, профессор-исследователь НИУ «Высшая школа экономики»

. Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. 1925.png)

.png)