«Ленинградское дело»

№130 октябрь 2025

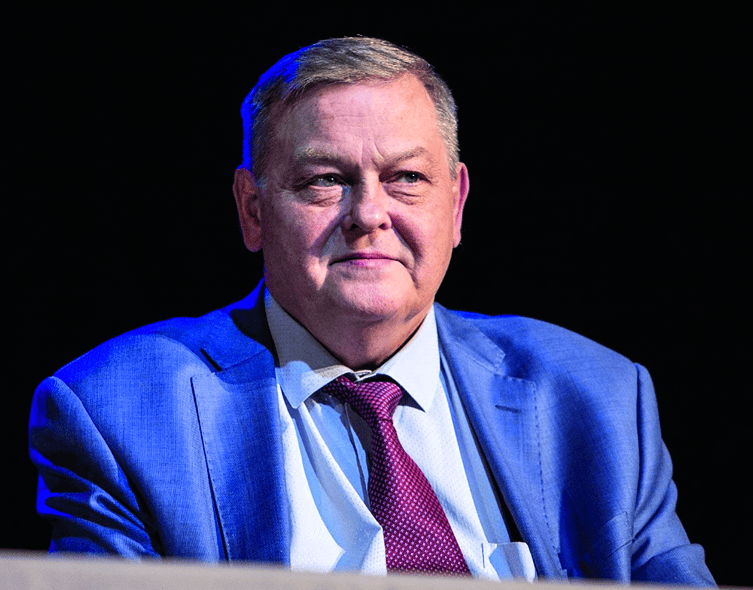

Одним из самых резонансных событий послевоенного времени стал суд и расстрел высших руководителей Ленинграда. Свое мнение о том, как и почему это произошло, в интервью «Историку» высказал историк и публицист Евгений Спицын

Беседовал Олег Назаров

Евгений Спицын

Последние годы жизни Иосифа Сталина сопровождались суровыми испытаниями для его окружения. У многих представителей управленческого звена СССР крепло ощущение, что вождь затеял очередную масштабную перетряску высших эшелонов власти. В конце 1948-го из партии была исключена Полина Жемчужина – супруга главы советского МИД Вячеслава Молотова. В начале 1949-го ее арестовали; вскоре и самого Молотова, вынужденного к тому времени развестись с женой, сняли с поста министра иностранных дел, который он занимал с 1939 года. Одновременно должность министра внешней торговли потерял и другой ближайший сподвижник Сталина – Анастас Микоян. И хотя оба остались членами Политбюро и заместителями председателя Совета министров, их авторитет в номенклатурной среде был основательно подорван.

В конце 1952 года на последнем в своей жизни XIX съезде партии вождь публично обвинил Молотова в «капитулянтстве перед империалистами». Сам Вячеслав Михайлович позднее вспоминал: «В дальнейшем Сталин стал доходить до того, что в кругу членов Бюро ЦК говорил обо мне как об агенте одной из иностранных держав, то ли США, то ли Англии. Тем не менее открыто мне не предъявлялось никаких обвинений такого рода». Как отмечает биограф и внук Молотова историк Вячеслав Никонов, после съезда аресты прошли уже в самом ближайшем окружении вождя. За решеткой оказались и не отходивший от него ни на шаг с 1930 года генерал Николай Власик, и бессменный секретарь и помощник Александр Поскребышев. В середине января 1953-го в «Правде» было объявлено о разоблачении «террористической группы врачей», лечивших высшее руководство страны. Какая судьба ждала сталинских сподвижников, никто не знал, но самый брутальный сценарий уже не исключался. По крайней мере, исход «ленинградского дела» не внушал в этом смысле особого оптимизма.

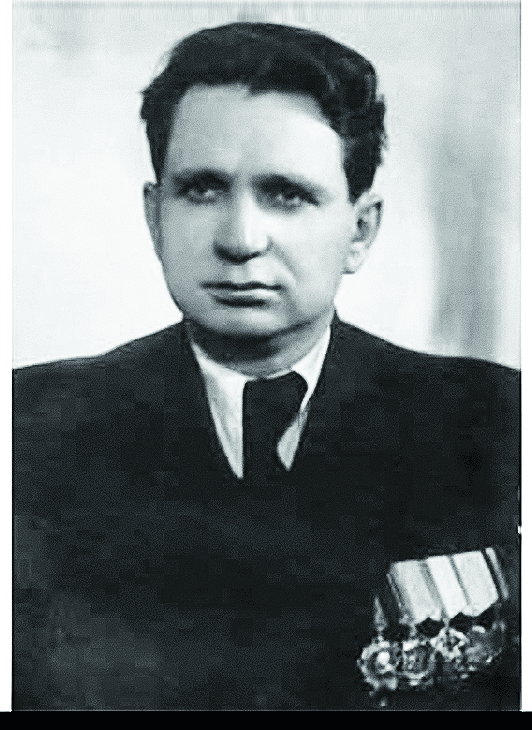

В ночь на 1 октября 1950 года, спустя час после оглашения приговора Военной коллегии Верховного суда СССР, были расстреляны главные обвиняемые «ленинградского дела». Процесс над ними проходил 29–30 сентября в Ленинградском доме офицеров. К высшей мере наказания приговорили ключевых фигурантов, ранее работавших в городе на Неве: зампредседателя Совета министров и председателя Госплана СССР Николая Вознесенского, секретаря ЦК ВКП(б) Алексея Кузнецова, председателя Совета министров РСФСР Михаила Родионова, первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Петра Попкова, второго секретаря Ленинградского горкома ВКП(б) Якова Капустина и председателя Ленинградского горисполкома Петра Лазутина. Всего по «ленинградскому делу» в 1949–1951 годах были осуждены 214 человек: 69 основных обвиняемых и 145 родственников. Еще два человека скончались в тюрьме до суда. Спустя чуть более года после смерти Сталина, 30 апреля 1954-го, Военная коллегия ВС СССР полностью реабилитировала всех осужденных по этому делу.

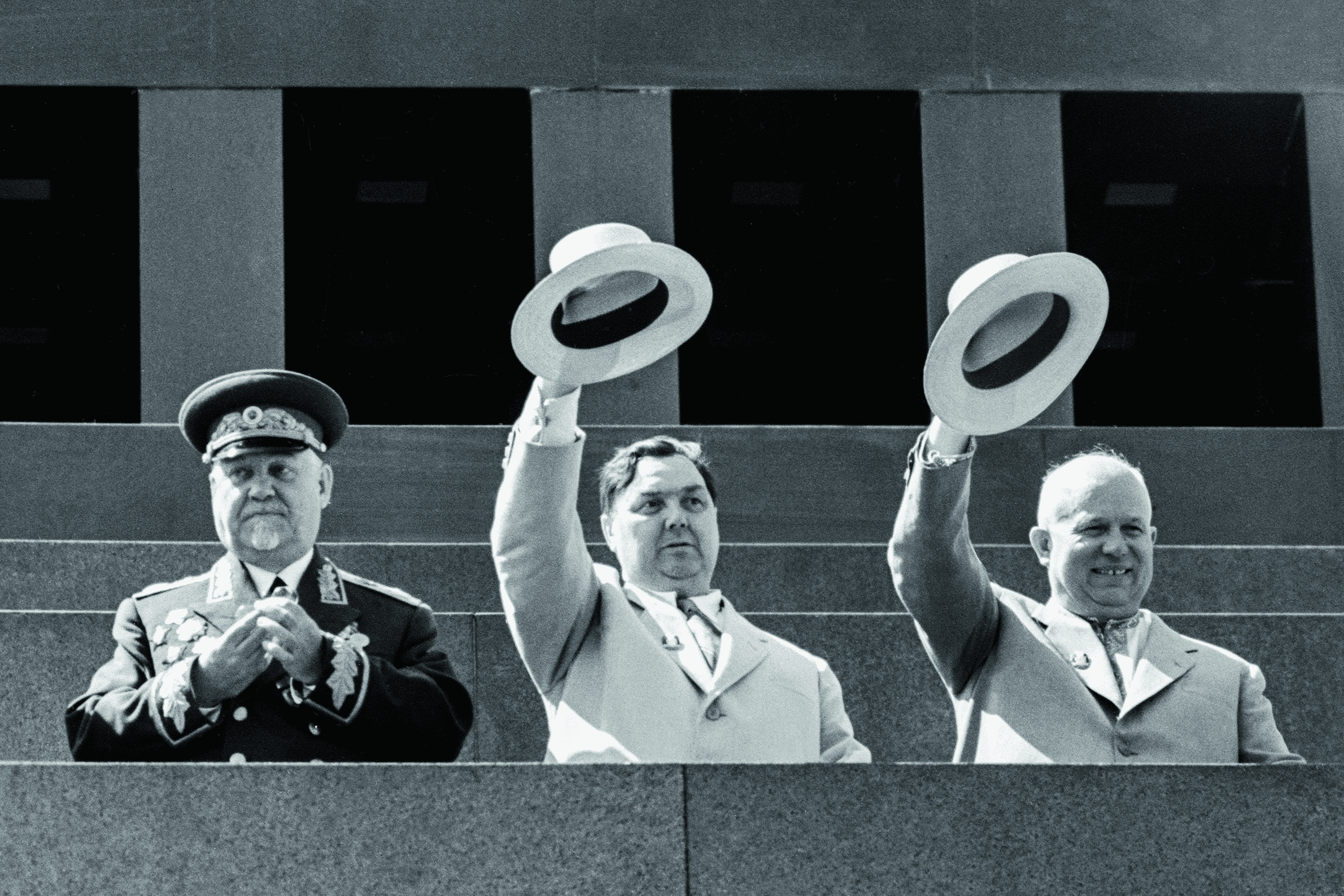

Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Николай Булганин, Никита Хрущев, Вячеслав Молотов (слева направо). Москва, 7 ноября 1952 года

Фигуранты «ленинградского дела» слева направо: Николай Вознесенский, Алексей Кузнецов, Михаил Родионов, Петр Лазутин, Петр Попков и Яков Капустин

Фальсификация выборов

– Что стало первопричиной «ленинградского дела» и почему оно было инициировано именно в 1949 году?

– Причин было много. Своеобразным стартом этого дела послужила анонимка, поступившая в ЦК ВКП(б). В ней утверждалось, что на состоявшихся в Ленинграде и области отчетных партконференциях произошла фальсификация результатов выборов руководящего состава горкома и обкома партии. В частности, сообщалось, что при выборах первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Попкова, второго секретаря горкома ВКП(б) Капустина, председателя Ленинградского горисполкома Лазутина и других было подано несколько голосов «против». Однако, когда председатель счетной комиссии огласил итоги, оказалось, что все участвовавшие в голосовании коммунисты якобы поддержали кандидатов единогласно. Секретарь ЦК ВКП(б) Георгий Маленков, ознакомившись с анонимкой, сообщил о ней Сталину. Тот дал команду Маленкову поехать в Ленинград и на месте выяснить, была ли в действительности фальсификация результатов.

Мало кто знает, что еще на февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 года было принято очень важное решение, фактически перестроившее всю систему партийного руководства на местах. Согласно новым установлениям, голосование за руководящий состав республиканских, краевых и областных комитетов партии на всех отчетно-выборных конференциях должно было проходить тайно. Для Сталина это стало важным маркером авторитета местных руководителей. Раньше выборы осуществлялись в открытом режиме, что не позволяло с точностью установить, насколько тот или иной руководитель популярен. Теперь система изменилась, и Сталин очень строго следил за ее соблюдением.

– Что выяснил Маленков?

– В ходе бесед с рядом участников конференции он установил, что итоги выборов действительно были сфальсифицированы. 15 февраля 1949 года Политбюро приняло постановление «Об антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) товарища Кузнецова А.А. и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) Родионова М.И. и Попкова П.С.». В документе их обвинили в организации Всероссийской оптовой ярмарки в Ленинграде (проходила с 10 по 19 января 1949 года) без санкции Совета министров СССР, что привело к разбазариванию государственных товарных фондов. Кузнецов был снят с поста секретаря ЦК, Родионов – с поста председателя Совета министров РСФСР, а Попков – с поста первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). Первоначально предполагалось, что Кузнецов возглавит Дальневосточное бюро ЦК ВКП(б). Однако, вопреки этому решению Секретариата ЦК, он сидел в Москве и забрасывал Сталина кляузами и доносами, одновременно пытаясь оправдаться.

Такое поведение возмутило Сталина, и он дал команду направить в Ленинград комиссию, в которую вошли доверенные сотрудники Министерства финансов СССР, Госконтроля СССР и Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б). В итоге они накопали огромное количество различных нарушений партийной, государственной и финансовой дисциплины, о которых написали в докладных Сталину. Так, по данным министра финансов СССР Арсения Зверева, в период с 1946 по 1948 год ленинградские партийные руководители, вопреки постановлению СНК СССР от 2 января 1945 года о запрете расходования государственных средств на организацию фуршетов и банкетов, израсходовали на эти цели более 296 тыс. рублей. Из них 104 тыс. рублей были потрачены на алкогольные напитки.

Также выяснилось, что для нужд охотничьего хозяйства под Ленинградом, которым любили пользоваться руководители города и области, в послевоенное время была проведена отдельная железнодорожная ветка, по которой они ездили на дрезине. Отгрохали себе особняки. Было также установлено, что коммунальные услуги их домовладений и личных подсобных хозяйств оплачивались из бюджетных и партийных средств. В частности, Лазутин за счет государственных средств оплачивал собственные папиросы и корм для своей коровы.

– Когда это началось?

– После того, как в январе 1945 года Андрея Жданова перевели в Москву на должность секретаря ЦК ВКП(б) по идеологии, а первым секретарем Ленинградского обкома и горкома стал Кузнецов. Это были два совершенно разных типа руководителей. Жданов известен своей предельной скромностью: он уехал с Московского вокзала в сопровождении всего одного помощника. А когда Кузнецова в 1946 году переводили в Москву на пост секретаря ЦК и начальника Управления кадров ЦК ВКП(б), он устроил себе шикарные проводы с митингом, красной дорожкой, военным духовым оркестром и огромным количеством цветов. По воспоминаниям современников, Кузнецов был человеком крайне амбициозным, грубым и хвастливым.

Впрочем, случаи недостойного поведения ленинградских руководителей фиксировались и ранее. В одном из уголовных дел есть информация, что в период блокады некоторые руководители районных комитетов партии запирались в бункерах с девицами легкого поведения и устраивали пьянки. А потом, как в тире, стреляли из личного оружия в портреты Сталина и его ближайших соратников.

Было и еще одно крайне важное обстоятельство. После войны Министерство госбезопасности СССР во главе с Виктором Абакумовым начало разрабатывать тему сращивания ряда руководителей Ленинграда и Ленинградской области с организованной преступностью.

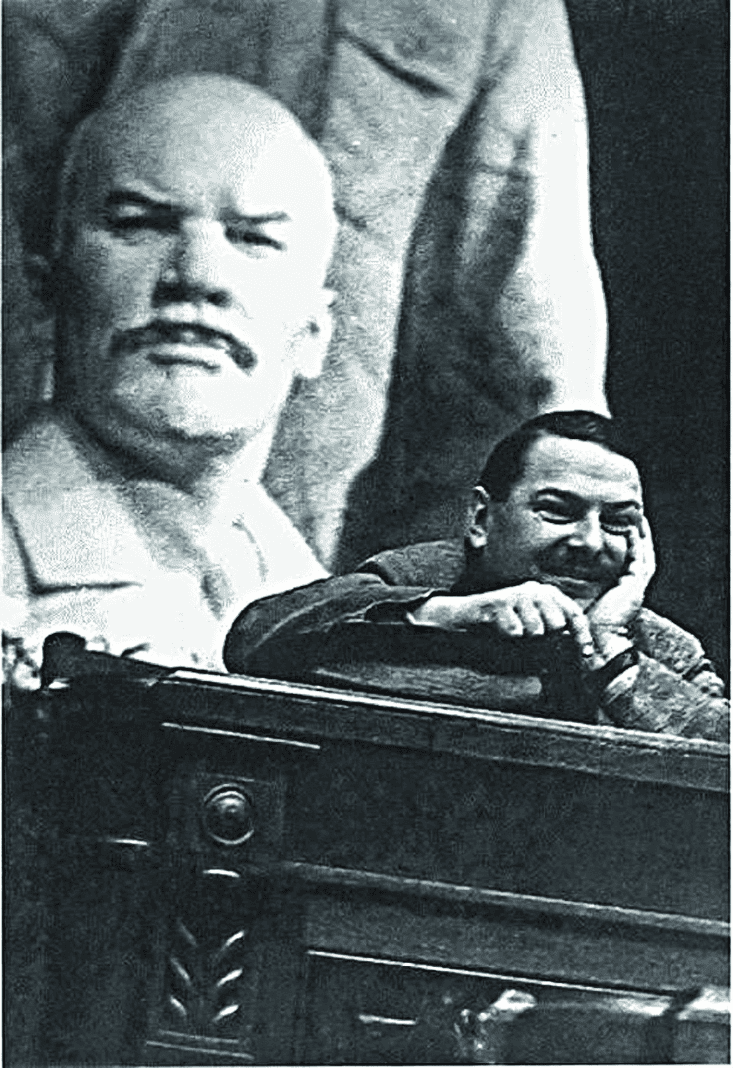

Андрей Жданов на Пятой конференции Ленинградской областной организации ВЛКСМ. Ленинград, 1936 год

По решению Сталина

– Инициатором «ленинградского дела» являлся Сталин или были другие, например Маленков или Берия?

– Безусловно, Сталин. Маленков выступал лишь в роли исполнителя его воли. Советского вождя крайне обеспокоило как то, что ленинградские руководители вели разгульный образ жизни и нецелевым образом расходовали государственные и партийные средства, так и их связи с организованной преступностью. «Ленинградское дело» родилось не из каких-то сталинских фантазий и фобий, а в результате детального расследования деятельности ленинградских руководителей во время и после войны.

– «Ленинградское дело» связывают с тем, что вскоре после смерти Жданова, произошедшей 31 августа 1948 года, Сталин публично назвал Кузнецова и Вознесенского своими вероятными преемниками. Это правда или миф?

– Абсолютный миф, зародившийся в годы горбачевской перестройки. Во-первых, по своему психотипу Сталин не мог это сказать, тем более публично. Во-вторых, надо представлять реальный расклад сил в руководстве страны после войны. Несмотря на существование официальных органов власти – Политбюро и Секретариата ЦК, настоящие рычаги управления были сосредоточены в руках узкого круга лиц. В документах они официально именовались «пятерка», «шестерка», «семерка» – в зависимости от текущего количества приближенных. Кузнецов зачастую в этот круг сталинских соратников не попадал. В-третьих, в отличие от Жданова и Маленкова, Кузнецов не входил в состав Политбюро. После смерти Жданова Маленков фактически стал вторым секретарем ЦК и держал в ежовых рукавицах весь партийный аппарат. Кроме Маленкова у Кузнецова имелись и другие влиятельные противники. Например, Михаил Суслов.

– В чем еще обвиняли ленинградских руководителей?

– В рамках «ленинградского дела» было сформировано несколько уголовных дел. Помимо расследования финансовых нарушений появились «дело Госплана», связанное с пропажей документов, и персональное дело Вознесенского. Ключевыми обвинениями, выдвинутыми против шести фигурантов на главном процессе по «ленинградскому делу» в сентябре 1950 года, стали: коррупция; злоупотребления в экономической сфере; нецелевое расходование государственных средств на увеселительные мероприятия, организацию банкетов и изготовление дорогих подарков, в том числе из золота; распределение военных трофеев среди высшего руководства Ленинграда; попытка создания Российской коммунистической партии.

– В чем состояла опасность создания компартии РСФСР? Была ли эта угроза реальной или дело ограничилось разговорами?

– Ленинградские руководители не успели приступить к реализации этой идеи. Обсуждения действительно велись, причем не только в узком кругу. Когда на одном из заседаний Политбюро председатель Совета министров РСФСР Михаил Родионов впервые поднял этот вопрос, Сталин подробно разъяснил, почему не следует разыгрывать карту русского национализма и создавать внутри ВКП(б) компартию РСФСР. Это привело бы к ситуации двоевластия, что неизбежно спровоцировало бы кризис и раскол партии. А именно партия с ленинских времен была стержнем советской государственной системы, который удерживал страну от развала.

Однако Попков, Кузнецов, Капустин, Родионов и позже обсуждали идею создания компартии РСФСР, что всерьез встревожило Сталина. Попкова впоследствии обвиняли в том, что он в разговорах со «встречными и поперечными» «агитировал» за создание компартии РСФСР со штаб-квартирой в Ленинграде и за перевод туда правительства РСФСР. Сталин опасался, что ленинградские руководители, как в 1920-е годы, попытаются превратить «колыбель революции» в оплот внутрипартийной оппозиции. Допустить превращение Ленинграда в альтернативный центр власти Сталин не мог. Именно поэтому при формировании «ленинградского дела» в перечень обвинений вошли и планы по организации компартии РСФСР.

Лаврентий Берия, Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Михаил Калинин, Николай Шверник, Николай Вознесенский (слева направо). Москва, 1 мая 1945 года

Сталин считал, что не следует разыгрывать карту русского национализма и создавать внутри ВКП(б) компартию РСФСР, потому что это неизбежно привело бы к расколу

– Утверждают, что «ленинградское дело» якобы нанесло сокрушительный удар по «русской партии» внутри ВКП(б)…

– Это не более чем утка. Запустил ее не кто иной, как член горбачевского Политбюро Александр Николаевич Яковлев. Он хотел представить Сталина не только врагом чеченского, ингушского, кабардинского и других переселенных народов, но и врагом русских. Эта версия в голове Яковлева родилась не просто так. Дело в том, что его личным помощником был сын Кузнецова – Валерий Алексеевич. Я знал этого человека. Довольно серый партийный работник, который мстил Сталину за гибель отца и активно участвовал в раскрутке этого мифа.

Замечу, что после осуждения ленинградских руководителей на смену им приехали не выходцы с Кавказа, Украины или из Средней Азии, а этнические русские. Первым секретарем Ленинградского обкома ВКП(б) стал Василий Михайлович Андрианов, ранее возглавлявший Свердловский обком. За организацию производства в танковой промышленности он был удостоен четырех орденов Ленина, что было редчайшим случаем. Вторым лицом в Ленинграде стал Фрол Романович Козлов, отличившийся в годы войны заслугами в производстве стрелкового оружия и порохов. Это были люди Маленкова. Они начали наводить порядок в Ленинграде, провели чистку от зарвавшихся руководителей.

– Есть мнение, что с 1920-х годов, когда Ленинградская парторганизация во главе с Григорием Зиновьевым выступала против Сталина, тот возненавидел Ленинград, а «ленинградское дело» было проявлением этой ненависти…

– Это в прямом смысле слова очередная чушь. Сталин не страдал подобными фобиями. Тем более что с 1926 года Ленинградскую парторганизацию возглавляли его ближайшие соратники: сначала Сергей Киров, а после его гибели в декабре 1934-го – Андрей Жданов.

«Дело Госплана»

– Что произошло в Госплане СССР?

– «Дело Госплана» началось с записки первого заместителя председателя Госснаба СССР Михаила Помазнева в бюро Совета министров. В ней сообщалось, что Госплан занизил целевые показатели промышленного производства на первый квартал 1949 года. Это означало, что Вознесенский проигнорировал указание Сталина, прозвучавшее на заседании Политбюро, – обеспечить рост промышленной продукции в первом квартале 1949 года по сравнению с четвертым кварталом 1948 года на 5%. В результате проверки 5 марта 1949-го Политбюро утвердило постановление Совета министров СССР, где признавались «совершенно нетерпимыми вскрытые при проверке факты обмана Госпланом СССР правительства». Вознесенский был снят с должности.

Сталин дал команду создать комиссию во главе с уполномоченным ЦК ВКП(б) Евгением Андреевым. В июле тот представил записку об утрате в аппарате Госплана 236 секретных и особо секретных документов. Среди них были инструкция о ведении секретной и совершенно секретной переписки работниками Госплана, справка о расчетах перевозок нефти на 1945 год, справка о добыче марганцевой руды, отчетные показатели о производстве свинца, кобальта, рафинированной меди и другие документы. Результатом проверки, проведенной Комитетом партийного контроля, стал вывод, что «в Госплане СССР на протяжении ряда лет, в период работы Вознесенского Н.А. председателем Госплана, пропало большое количество секретных документов, составляющих по своему содержанию государственную тайну. Всего за 1944–1948 гг. пропало более 200 секретных материалов и документов…» 11 сентября 1949 года Политбюро приняло постановление «О многочисленных фактах пропажи секретных документов в Госплане СССР». В нем говорилось об исключении Вознесенского из состава ЦК ВКП(б) и предании его уголовному суду.

– Документы совсем пропали?

– Совсем. Есть информация, что эти материалы были переданы или проданы американцам и англичанам. Точно установить, кто занимался передачей документов, не удалось. Вознесенский, арестованный 27 октября, признал, что бумаги пропали и оказались за границей.

– Вознесенский, Кузнецов, Родионов, Попков, Капустин и Лазутин свою вину признали?

– Признали. Более того, они писали Сталину покаянные письма. По итогам расследования было подготовлено и отправлено в региональные партийные организации закрытое письмо ЦК ВКП(б) от 12 октября 1949 года «Об антипартийной и враждебной группе Кузнецова, Попкова, Родионова, Капустина, Соловьева и других». Всего к уголовной ответственности привлекли и осудили чуть более 200 человек, из которых 26 человек были расстреляны.

– Расстреляли, несмотря на былые заслуги. Почему?

– Во-первых, Сталин решил, что тяжесть их преступления соответствует высшей мере наказания. Во-вторых, в назидание другим. Авторитет ленинградских руководителей был очень высоким, и мягкие приговоры, по мнению Сталина, не возымели бы должного действия. Условно говоря, он стремился устрашить – в назидание всему партийно-государственному аппарату. Хотел показать, чем грозят обман партии и правительства, разбазаривание государственных средств и утрата секретных документов.

– Как «ленинградское дело» изменило политический расклад в окружении Сталина?

– Осужденные руководители никогда не играли особой роли в окружении вождя. Думать, что Вознесенский и Кузнецов могли составить конкуренцию Маленкову, Берии, Хрущеву и Молотову, не стоит. Серьезного влияния на расстановку сил внутри сталинского руководства «ленинградское дело» не оказало. Зато после смерти советского лидера оно было использовано Хрущевым в борьбе за власть с Маленковым. Уже весной 1954-го осужденных по «ленинградскому делу» реабилитировали. Хрущеву надо было измазать соперника, и для этого он использовал данное дело, хотя прекрасно знал, что Маленков стоял не за организацией, а за реализацией – по поручению Сталина.

Дополнительным доказательством этого может служить следующий факт. 7 мая 1954 года Хрущев выступил на собрании актива Ленинградской парторганизации с разъяснением постановления ЦК по «ленинградскому делу». Однако стенограмму выступления опубликовали не полностью. Из нее был исключен следующий фрагмент: «Товарищ Кузнецов и другие допускали разные излишества, в том числе выпивки, расходование средств государственных не по назначению, бахвальство, зазнайство и т. д. Очень многие члены Политбюро не уважали Вознесенского за то, что он был хвастлив, груб, к подчиненным людям относился по-хамски…» Хрущев прекрасно знал цену Кузнецову и Вознесенскому и за что они были наказаны.

Председатель Совета министров СССР Георгий Маленков и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Май 1954 года

Серьезного влияния на расклад сил внутри сталинского руководства «ленинградское дело» не оказало. Зато после смерти вождя оно было использовано Хрущевым в борьбе за власть с Маленковым

Что почитать?

Хлевнюк О.В. Жизнь одного вождя. М., 2015

Никонов В.А. Молотов. Наше дело правое. В 2 т. М., 2016

Спицын Е.Ю. Политбюро и Секретариат ЦК. Советская держава в 1945–1953 гг. М., 2022

Олег Назаров

. Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. 1925.png)

.png)