Что почитать и что увидеть в феврале?

№122 январь 2025

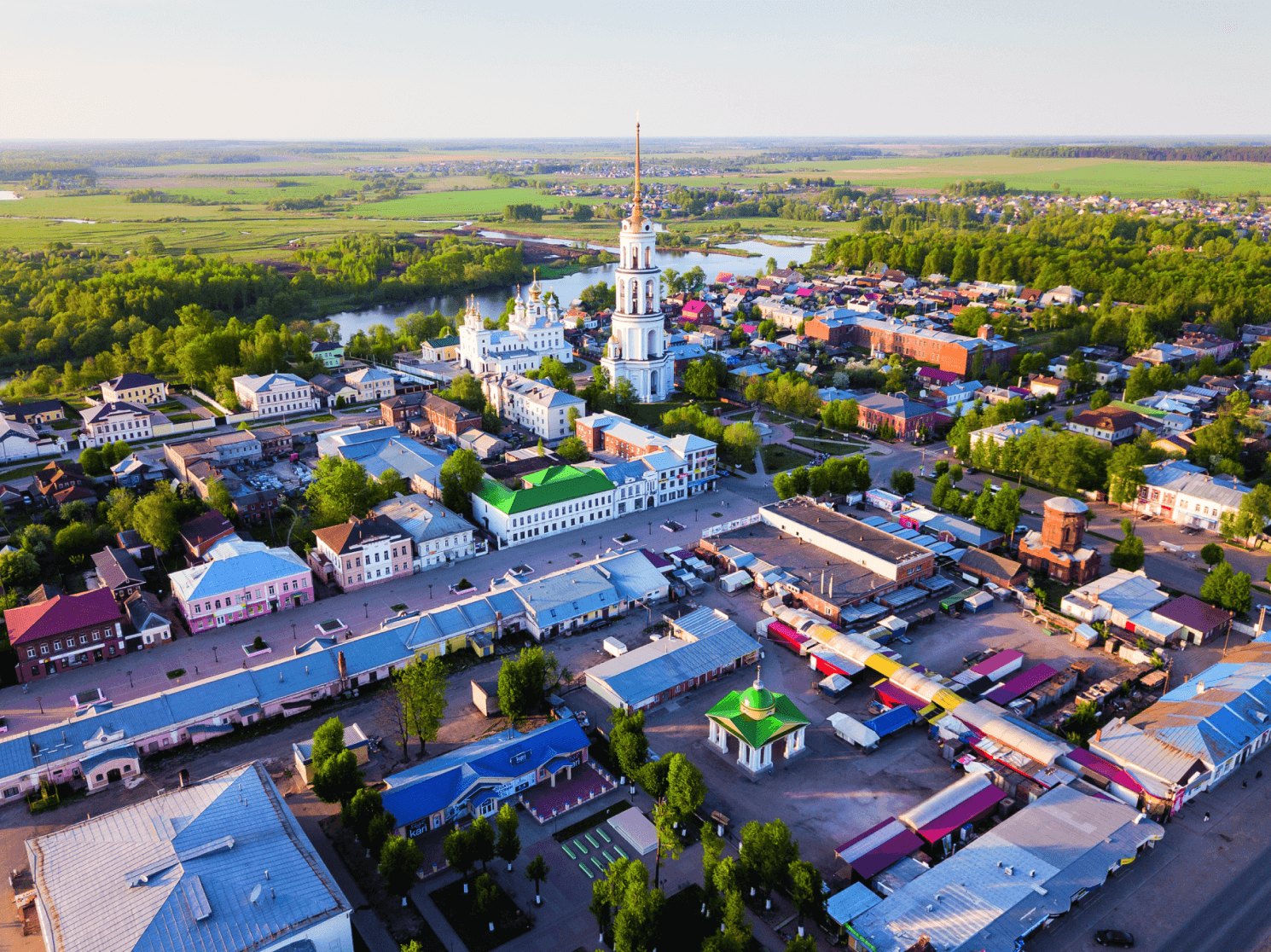

Пчелов Е.В.

История России языком дворянских гербов

М.: Новое литературное обозрение, 2025

Новая книга постоянного автора журнала «Историк», кандидата исторических наук, завкафедрой вспомогательных исторических дисциплин и археографии РГГУ Евгения Пчелова посвящена российской дореволюционной дворянской геральдике XVIII – начала XX века. Геральдика возникла в Западной Европе в первой половине XII столетия. Человека Средневековья повсюду – по крайней мере в городском пространстве – окружали гербы. Это можно сравнить с тем, как сегодня «наш современник окружен миром различных эмблем, торговых марок и логотипов», отмечает автор. Сложно определить, сколько всего гербов бытовало в эпоху Средневековья: по мнению Евгения Пчелова, «самые приблизительные размышления указывают на цифру чуть ли не в миллион гербов». Гербы «присваивались» далекому прошлому – культурам, где их не было и быть не могло, – и даже отдельным библейским персонажам и героям Античности. В нашей стране геральдика – явление гораздо более позднего характера: история российского государственного герба восходит к концу XV столетия, территориальной геральдики – к концу XVI века, а дворянской – к концу XVII века. При этом настоящего своего развития геральдика достигла только в Петровскую эпоху. Интересно, что последним дворянским гербом, который в ноябре 1917 года рассматривался в Гербовом отделении Третьего департамента (так в то время именовался Департамент герольдии) Сената, был герб архитектора города Юрьева (ныне Тарту) действительного статского советника Михаила Осиповича Эйзенштейна (1867–1920). Тот предлагал такой вариант собственного герба: в лазуревом щите два противообращенных червленых стропила с золотой окантовкой, сопровождаемые двумя золотыми звездами. Стропила означали строительную деятельность Эйзенштейна-старшего, а две звезды указывали на производство его в чин действительного статского советника. Этот герб так и не был утвержден: придя к власти, большевики отменили все сословные различия, а вместе с ними и дворянские гербы. Победа Октября вынудила Михаила Эйзенштейна покинуть Россию, и вскоре он скончался в Берлине, а его сын Сергей (1898–1948), благодаря заслугам отца также признанный перед революцией потомственным дворянином, впоследствии стал известнейшим советским кинорежиссером. «Есть горькая ирония судьбы в том, что история русской дворянской геральдики закончилась неутвержденным гербом создателя "Броненосца „Потемкин“ и "Октября"», – пишет Евгений Пчелов.

Книга состоит из трех частей. Часть первая рассказывает о том, как у российских дворян появились гербы. Вторая посвящена истории гербов Рюриковичей, а также Гедиминовичей, Чингисидов и других потомков правителей сопредельных стран, перешедших на русскую службу. Третья часть включает в себя рассказы о гербах более 60 дворянских семейств Российской империи, имена представителей которых золотыми буквами вписаны в историю нашей страны (Айвазовский, Блок, Глинка, Карамзин, Лобачевский, Склифосовский, Тургенев, Тютчев и др.).

Панова Т.Д.

Иван Грозный, его предки и родня: История в лицах и судьбы в свете новых исследований

М.: Кучково поле, 2024

Работа доктора исторических наук Татьяны Пановой – первый в российской историографии опыт комплексного описания истории семьи Ивана IV, его предков и немногочисленных потомков. Впервые в научно-популярной форме рассказано об исследованиях останков бабушки царя гречанки Софьи Палеолог, его самого, его жен, сыновей и внучки. На основе письменных источников рассматривается история некрополей, в которых погребены жены и снохи Ивана Васильевича. Издание иллюстрировано галереей портретов-реконструкций предков, самого Грозного и его родственников.

Яфарова М.Р.

Русско-османское противостояние 1672–1681 годов

М.: Наука, 2024

Книга посвящена первому прямому русско-турецкому конфликту 1672–1681 годов, открывающему череду русско-османских войн конца XVII – XIX века. Начавшись как серия локальных столкновений, направленных прежде всего на борьбу за влияние в Поднепровье, противостояние постепенно переросло в один из кровопролитных военных конфликтов последней четверти XVII столетия. При анализе военных и дипломатических усилий сторон значительное внимание сфокусировано на целях, которые ставили перед собой Москва и Стамбул, представлениях о возможных путях их достижения, выявлении информации, которой обладало московское правительство о противнике.

Ливергант А.Я.

Даниель Дефо: факт или вымысел

М.: АСТ, 2024

Сложно поверить, что герой книги – один человек! Даниель Дефо (1660–1731) кем только не был! Несостоявшийся «пастырь божий» (бросил духовную академию), проповедник и автор нравоучительных трактатов. Царедворец и патриот и при этом мятежник (участвовал в восстании против короля Якова II) и вольнодумец (был судим, приговорен к позорному столбу, сидел в тюрьме). Шпион и тайный агент правительства, предприимчивый коммерсант и в то же время вечный банкрот, скрывавшийся от кредиторов. Путешественник и мореплаватель. А еще он был историком, романистом, поэтом, журналистом, издателем газет. Однако в историю вошел как автор блистательного приключенческого романа о Робинзоне Крузо.

Прокофьева О.

Традиции и истории Рождества

М.: Кучково поле, 2025

Рождество и Новый год, несмотря на близость дат в календаре, имеют разные исторические корни, обычаи и традиции, которые формировались на протяжении веков. Рождество Христово всегда было праздником религиозным, символизирующим рождение Спасителя, а потому наполнено ожиданием чуда, света и волшебства. Новый год, напротив, носил светский характер и был больше связан с весельем, шумными гуляньями, началом нового отсчета, с предвкушением перемен и надеждой на счастье. В своей новой книге Ольга Прокофьева не просто рассказывает про Рождество Христово, Новый год, Святки или Крещение Господне, но и раскрывает их уникальные обычаи, символику, культурное значение, которые сформировали праздничные традиции дореволюционной России.

Военная переписка Л.Д. Троцкого (Июнь-декабрь 1918 г.). Как создавалась Красная армия. Документы и материалы

Авт.-сост. В.В. Кондрашин, Н.С. Тархова

М.: РОССПЭН, 2024

Сборник открывает системную публикацию военной переписки Льва Троцкого в период Гражданской войны. В издании опубликованы полторы тысячи документов, подписанных и полученных главой Реввоенсовета республики, народным комиссаром по военным делам РСФСР в июне-декабре 1918 года. Адресатами были Владимир Ленин, Яков Свердлов, Феликс Дзержинский, Леонид Красин, Иосиф Сталин и др. Кроме того, Троцкий вел активную переписку с главным и фронтовым командованием Красной армии, а также с региональными военкомами. Переписка содержит уникальную информацию о том, как создавалась Красная армия в тяжелейшем для Советской России 1918 году – от разрозненных отрядов до регулярных частей. В сборнике представлены документы Российского государственного военного архива и Российского государственного архива социально-политической истории. Абсолютное большинство материалов публикуется впервые.

Первый раздел содержит документы, отражающие положение на Восточном фронте и падение Казани (июнь-август 1918 г.); второй называется «Экстренный поезд Наркомвоена (Москва – Свияжск. Август 1918 г.)»; третий касается деятельности Троцкого на посту председателя Реввоенсовета (сентябрь 1918 г.); четвертый, пятый и шестой посвящены поездкам Троцкого на Южный фронт и его «царицынскому конфликту» со Сталиным (октябрь-декабрь 1918 г.).

Зимин И.В.

Царские деньги. Доходы и расходы Дома Романовых. Повседневная жизнь Российского императорского двора

М.: Центрполиграф, 2024

Это уже третья по счету книга доктора исторических наук, профессора Игоря Зимина из серии «Повседневная жизнь Российского императорского двора». В ней с документальной точностью реконструирована денежная сторона жизни императорской семьи. Речь идет об уровне материального благосостояния представителей Дома Романовых, о размерах их личных состояний, повседневных расходах, а также о следах исчезнувшего после свержения монархии царского золота…

Витшток У.

Февраль 1933. Зима немецкой литературы

М.: АСТ, 2024

30 января 1933 года Адольф Гитлер принял присягу в качестве канцлера Германии – и культурный ландшафт поздней Веймарской республики изменился в мгновение ока. Февраль определил, кому из ведущих писателей, артистов и интеллектуалов придется бояться за свою жизнь и спасаться бегством, кто будет делать карьеру под протекцией новых властей, а кто удалится во внутреннюю эмиграцию, чтобы воочию увидеть, как творится история. На основе дневников, писем и архивных материалов Уве Витшток воссоздает ощущение исторического слома, охватившего Германию. На превращение слабеющей демократии в царство террора у нацистов ушло не больше месяца.

Экштут С.А.

Миф и История

М.: Кучково поле, 2024

Историк и философ Семен Экштут рассматривает соотношение Истории и Мифа. Петр I и Екатерина I, граф Аракчеев и генерал Милорадович, Пушкин и Вяземский, генерал Орлов и канцлер Горчаков – все они предстают на страницах книги, в которой анализируются факты и вымыслы разных времен. Слава – дело коварное. Личность может проснуться знаменитой уже на следующий день после совершения героического поступка, а может годами дожидаться всеобщего признания, но так и не дождаться прижизненной славы. Устойчивая историческая репутация – это миф. Миф закрепляет право на славу, санкционирует это право в потомстве и выдает «патент на бессмертие».

12 декабря 2024 года – 24 февраля

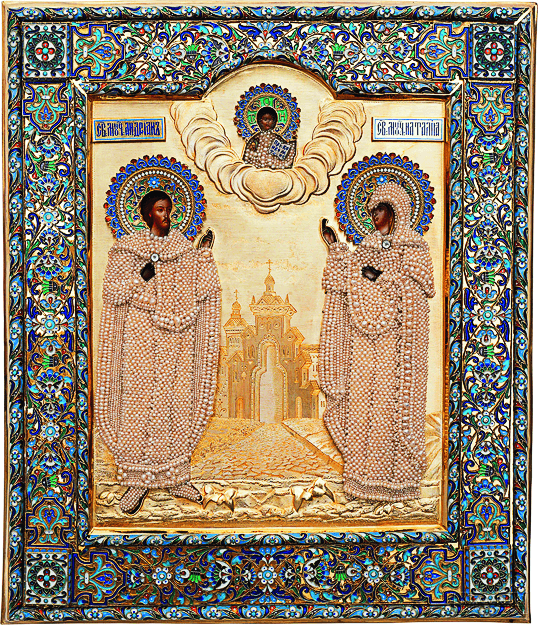

Святая семья в религиозном искусстве XI–XX веков

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Москва, Андроньевская площадь, 10

Произведения иконописи, графики, книжной миниатюры и мелкой пластики XI – начала XX века расскажут о Святом семействе, родословии Иисуса Христа от прародителей Адама и Евы до «ближнего» круга, включая саму Богоматерь, «сродников» и братьев. Древнейший памятник на выставке – византийская рукопись 1063 года. Среди иконографических редкостей новгородская икона второй половины XV века «Зачатие Иоанна Предтечи», на которой изображено целование отца и матери пророка Иоанна Предтечи – праведного Захарии и праведной Елизаветы. Отдельный раздел экспозиции посвящен русским святым семьям, княжеским родам, а также особо почитаемым преподобным Русской земли, таким как Сергий Радонежский, родители которого также причислены к лику святых.

3 февраля – 30 марта

Возвращение воина. Уникальная италийская фреска IV в. до н. э.

ГМИИ имени А.С. Пушкина

Москва, улица Волхонка, 12

Выставка – итог фундаментального реставрационного исследования, она расскажет об уникальном памятнике мировой культуры из собрания Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского. Античная фреска IV века до н. э. с изображением конного воина была найдена при раскопках на территории области Кампания в Италии и в XIX столетии приобретена для коллекции университетского музея. Когда-то она украшала гробницу. Сегодня это единственная подобная фреска в России. Из-за плохой сохранности экспоната до реставрации он ни разу не выставлялся.

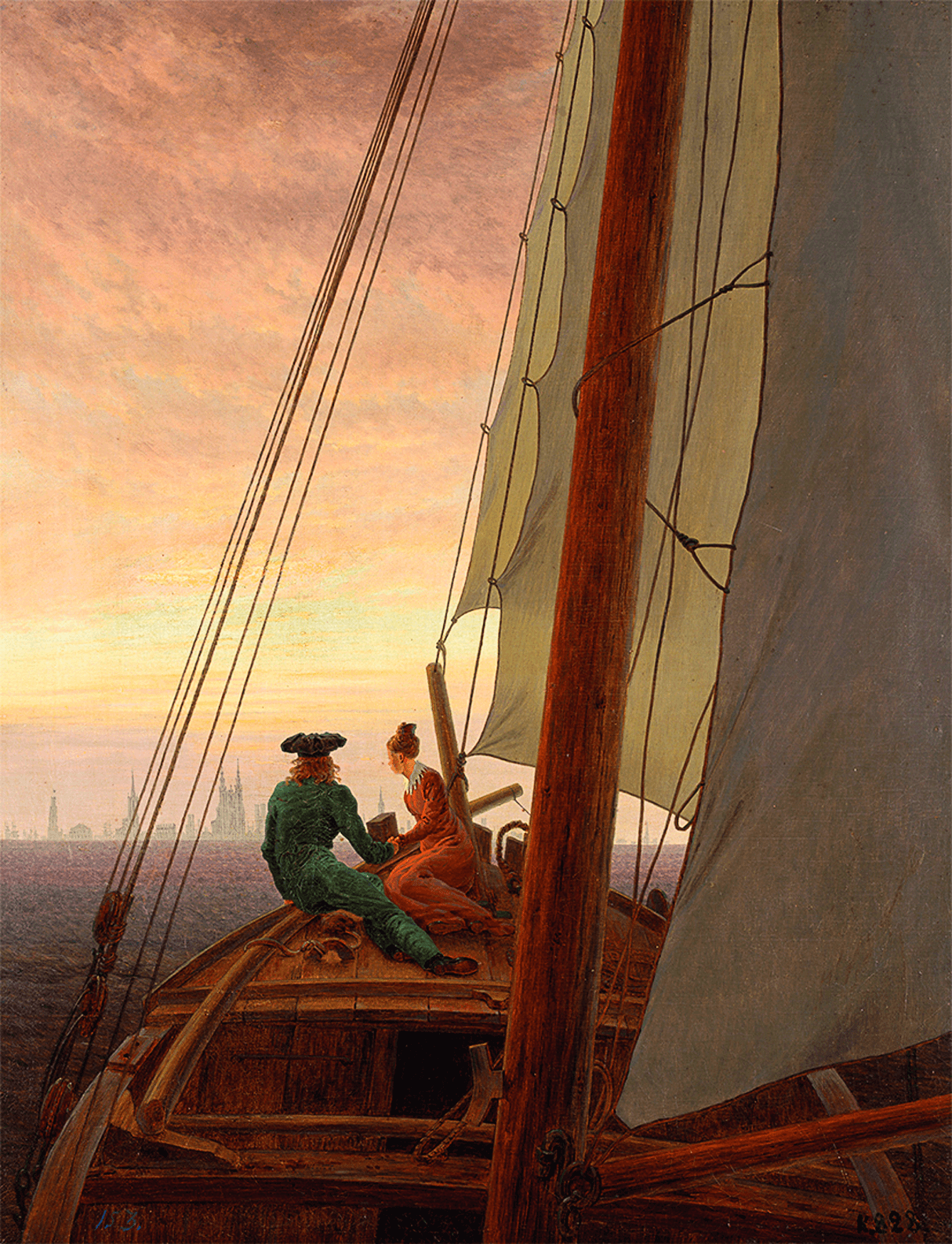

8 декабря 2024 года – 13 апреля

Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия

Государственный Эрмитаж

Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 2

Выставка приурочена к 250-летию со дня рождения одного из ярчайших представителей немецкого романтизма художника Каспара Давида Фридриха (1774–1840). Посетители могут увидеть более 200 экспонатов из 15 российских музеев: живопись, графику, прикладное искусство, архивные документы и мемориальные предметы. Важнейших своих ценителей и заказчиков Каспар Давид Фридрих нашел в России, и идея выставки состоит в том, чтобы показать его творения в контексте русской культурной жизни первой половины XIX века. Впервые произведения мастера, хранящиеся в русских собраниях, демонстрируются настолько полно. Экспозиция рассказывает о самом художнике, об истории появления его работ в Российской империи и о главных русских коллекционерах его произведений.

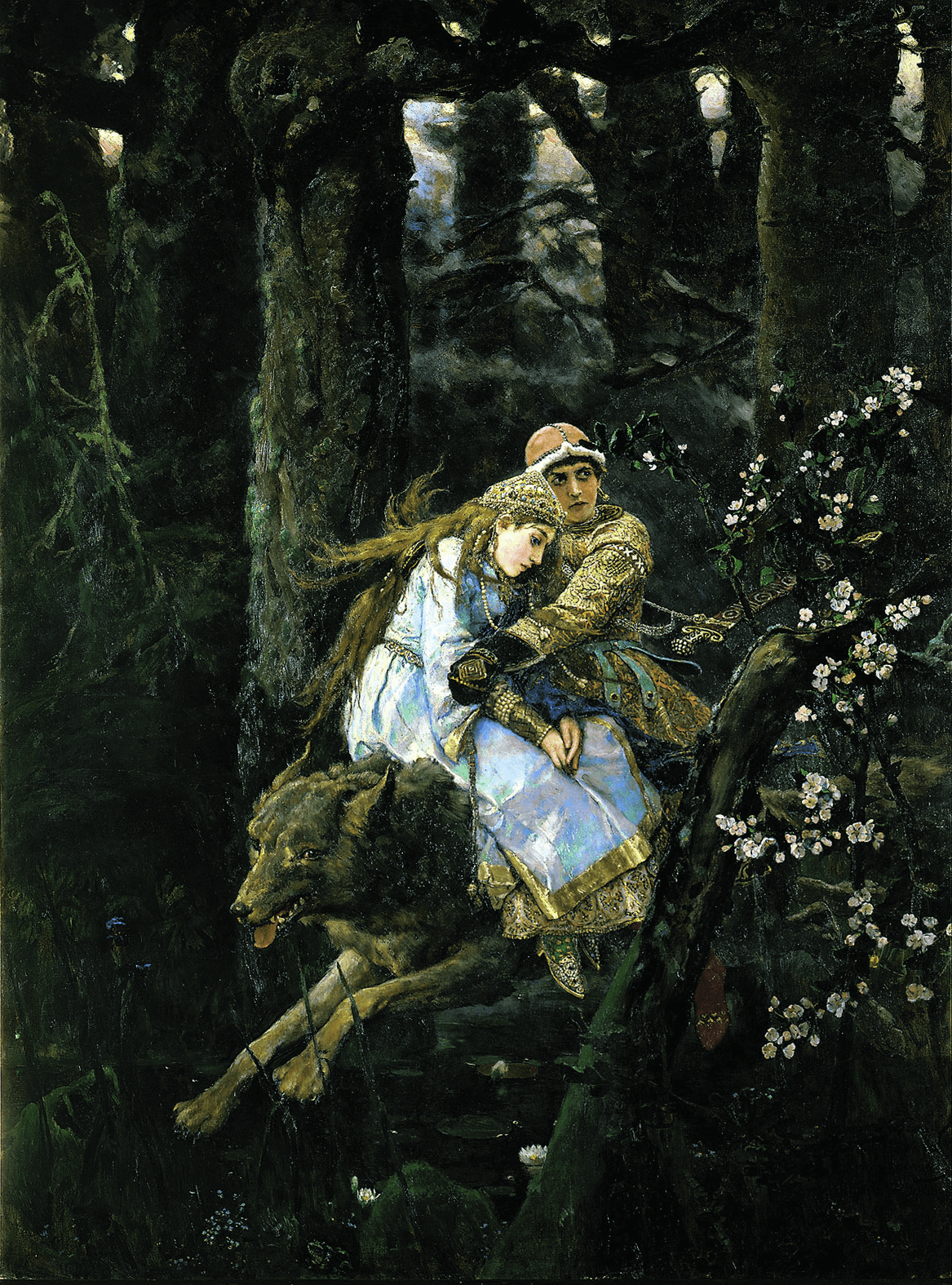

21 декабря 2024 года – 23 июня

Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения

Государственный Русский музей

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 2

Ретроспективная юбилейная выставка, приуроченная к 175-летию Виктора Васнецова (1848–1926), объединила около 120 произведений художника из ведущих российских музеев. На ней демонстрируются такие известные былинно-сказочные шедевры, как «Аленушка», «Иван Царевич на Сером Волке», «Ковер-самолет», «Витязь на распутье», «Бой скифов со славянами» и др. Впервые петербургские зрители познакомятся с картиной «Царевна-лягушка» – одной из лучших работ цикла «Поэма семи сказок». Важное место отведено самобытным монументальным полнометражным эскизам Васнецова на религиозные темы, созданным для оформления киевского Владимирского собора, петербургского храма Воскресения Христова, софийского собора Александра Невского и др. Живописная часть экспозиции дополнена избранными «парижскими» полотнами, натурными пейзажами и портретами зрелого периода творчества художника. Не менее ярко Васнецов представлен как автор блестящих по исполнению графических произведений, часть из которых посетители тоже увидят первый раз. Виктор Васнецов был не только талантливым живописцем, его способности проявились и в области проектирования архитектурных построек и мебели, создания предметов декоративно-прикладного искусства и костюмов. Эта грань его таланта также раскрыта на новой масштабной выставке.

Варвара Рудакова