Тупики «новой Ялты»

№122 январь 2025

Новый миропорядок не будет похож на прежний. В чем-то это даже хорошо

Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ

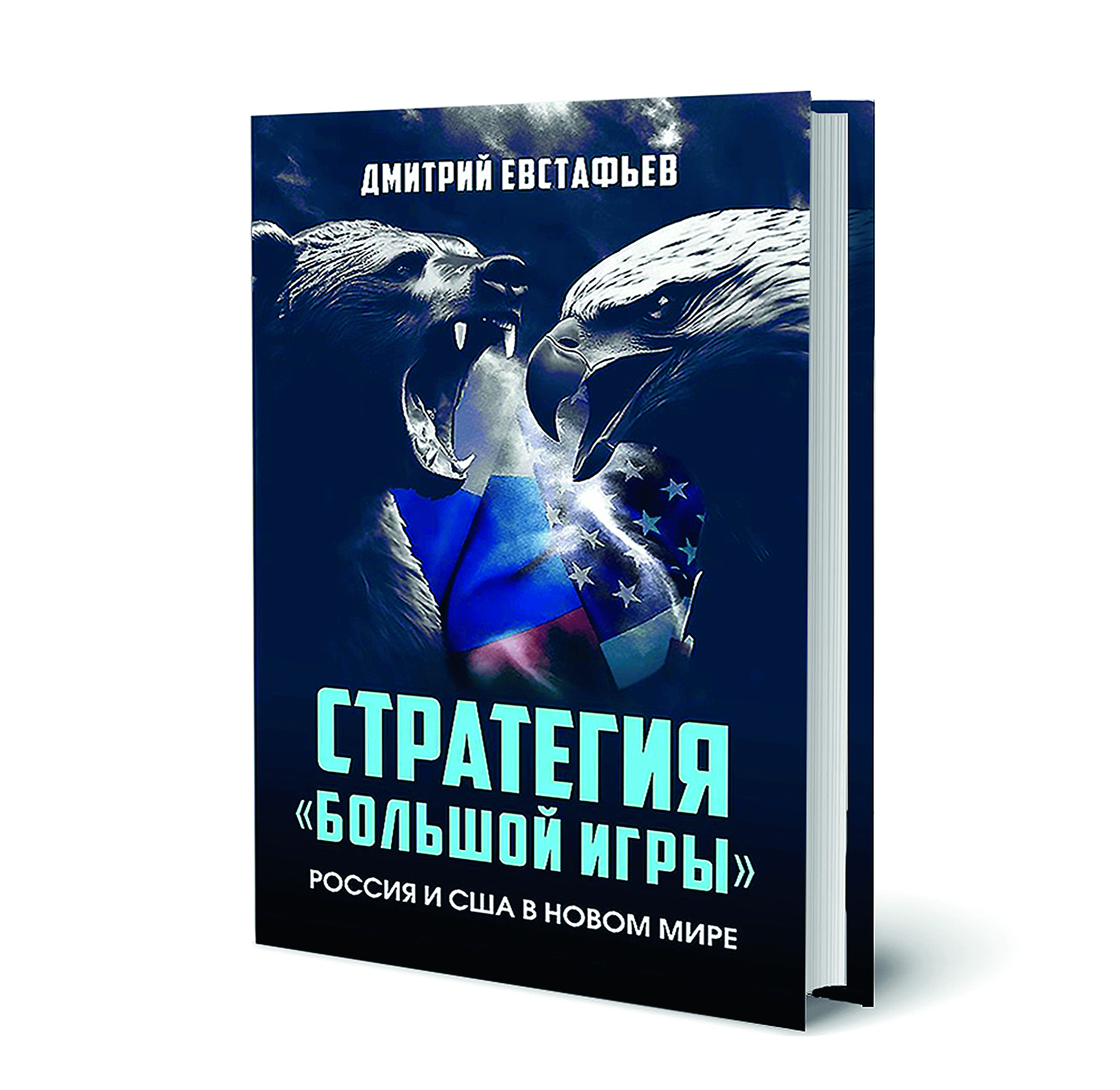

Книга известного российского политолога-международника Дмитрия Евстафьева посвящена переменам, которые переживает современный мир, и поискам путей построения новой системы международных отношений, где Россия заняла бы важное место. Евстафьев констатирует смерть российско-американских отношений как геополитического феномена. Эта смерть оставляет после себя вакуум, который заполняется геополитическим штормом, а не штилем. Именно в форме шторма происходит процесс «разгораживания» мира поздней глобализации, и до финала такого «разгораживания» еще нужно постараться дожить!

Автор скептически оценивает надежды на «новую Ялту», которая могла бы ввести в рамки российско-американскую конфронтацию. Шанс на достижение такой рамочной договоренности был утерян в конце 2021 – начале 2022 года, но это, считает Евстафьев, даже хорошо. Потому что если бы Запад пошел навстречу Москве, страстно стремившейся к «новой Ялте», то России в рамках такого миропорядка была бы уготована скорее роль «третьего лишнего», какую в реальной Ялте 1945 года сыграла Великобритания. Именно Россию стали бы осваивать и разбирать на части США и КНР как главные бенефициары «новой Ялты» (подобным образом Британскую империю разобрали на части СССР и США в 1946–1956 годах). Кроме того, такая договоренность не убрала бы риск вооруженного столкновения, а просто отсрочила бы его (ведь и от реальной Ялты до начала войны в Корее прошло лишь пять лет). Не говоря уже о том, что сегодня поделить мир ни на двоих, ни на троих просто не получится – он стал принципиально более сложным, и игроки второго ряда не позволят «грандам» безнаказанно решать их судьбу без их мнения.

Евстафьев Д.Г. Стратегия «большой игры». Россия и США в новом мире. М., 2024

Сегодня поделить мир ни на двоих, ни на троих просто не получится – игроки второго ряда не позволят «грандам» безнаказанно решать их судьбу без их мнения

Но даже если бы «новая Ялта» состоялась, то главным для миропорядка стал бы вопрос, где и у кого будут экспроприированы ресурсы, необходимые для его построения. Сочетание необходимого объема имеющихся ресурсов и недостаточной силы для их защиты Евстафьев усматривает только у одного игрока – Евросоюза. Его экономическое ограбление Америкой уже началось, но «новая Ялта», во-первых, потребовала бы от Вашингтона разделить бенефиты с Китаем, а во-вторых, только Европы в качестве добычи уже было бы недостаточно. Разграбить еще и Японию Штаты себе позволить не могут (она слишком нужна Америке как сателлит в конкуренции с КНР), следовательно, в качестве второй жертвы остается либо Россия, либо Ближний Восток. Первый вариант Москву устроить не мог, ибо не оставлял ей иной судьбы, кроме как повторить печальный путь Британской империи.

Итак, «новая Ялта» – не выход, а тупик для нашей страны. Значит, нужно играть на обострение, и в этом плане СВО была верным решением. Именно «Россия заинтересована в том, чтобы спровоцировать крушение мировой геоэкономической архитектуры», ведь это увеличивает наши шансы на выживание в качестве самостоятельной силы мирового уровня. И заинтересована она в таком крушении больше всех других игроков, поэтому действует в этом направлении существенно активнее их.

Что же придет на смену миру поздней глобализации? Скорее всего, это будет «мир макрорегионов», формирующихся вокруг четырех главных игроков: США (регион Запада), России (регион Севера), Китая (регион Востока) и Индии (регион Юга). Макрорегионы будут разделены обширными и нестабильными буферными зонами. Вопросов о неоглобальной архитектуре пока больше, чем ответов, признает автор и объясняет это тем фактом, что до решительного столкновения России и Запада в ходе СВО реальные возможности ключевых игроков были не понятны практически никому. Прежде они воспринимались искаженно в силу пропаганды и стереотипов восприятия, и только сейчас наступает момент истины, когда силы сторон наконец предстают в своем подлинном свете.

Почему так происходит? В первую очередь из-за конфликта на Украине, где в дыму и огне столкнулись два мира, прежде параллельных: реальный мир «железа и крови», к которому принадлежит Россия, и фантазийный мир «коалиции единомыслия», выстроенной США. Эта псевдокоалиция, по мнению Евстафьева, была создана опасным для человечества «сиамским близнецом», одну часть которого образует «мир ценностей» (искусственно сконструированных), а другую – технологии «постправды». Теперь и то и другое распадается, и на их пепелище для незападного мира становится вновь возможным историческое творчество, прежде монополизированное идеологами Запада. Речь идет о формировании образов будущего и борьбе за него. Россия тоже принимает в ней участие, но пока продвигает нереалистичный, на взгляд автора, образ «многополярного мира». Он нереалистичен из-за тотального дефицита ресурсов, не позволяющего настоящей полицентричности сформироваться. Вместо многополярности мы на деле имеем «эпоху сражающихся царств», часть из которых со временем может стать основой макрорегионов.

Российский макрорегион тоже находится в процессе формирования, и как он в итоге будет выглядеть – совсем не предопределено. Маловероятно, однако, что такой макрорегион будет просто продолжением традиционной для российской внешнеполитической и стратегической культуры опоры на Евразию. Нынешняя, унаследованная от СССР система постоянных внешних обязательств, считает Евстафьев, неэффективна для России по соотношению «затраты – отдача» и должна быть пересмотрена в пользу обязательств ситуативных. Далее следует избавиться от забот о Европе (с ней покончено) и Центральной Азии (ее уже не спасти) в пользу других стратегически гораздо более перспективных направлений – Прикаспия и Арктики. Выход за привычные геополитические рамки только и может побудить Соединенные Штаты к содержательному диалогу с Москвой. Но чтобы этого достичь, потребуется адаптировать нашу традиционную иерархическую политическую культуру к реалиям сетевизированных систем управления. Отказавшись от соперничества только с США, нам придется научиться жить без главного соперника и без главного союзника, в системе реальной многовекторности.

Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ