Городок на Тезе

№122 январь 2025

Хотя Шуя известна своими ситцевыми тканями и князьями, один из которых даже ненадолго занял царский трон, на гербе города изображен золотой брусок… мыла

Константин Вершинин, кандидат исторических наук

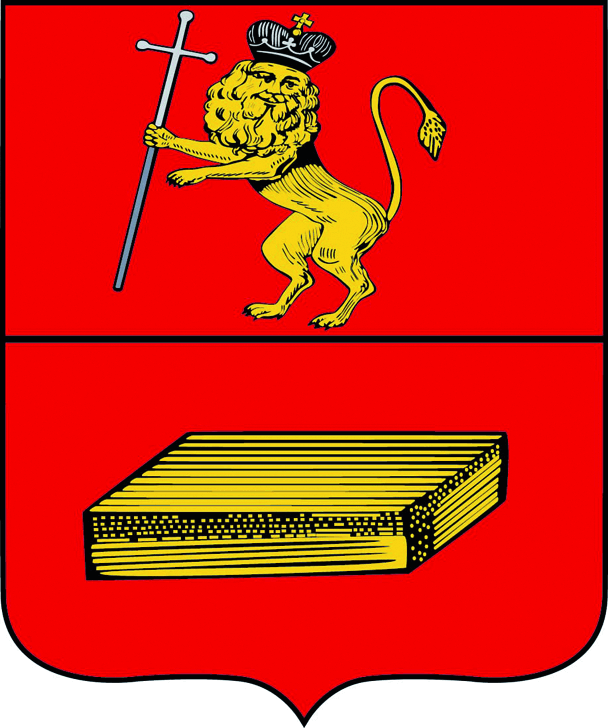

Утвержденный в 1781 году герб уездного города Шуи делился на две части. В верхней помещался коронованный лев с крестом – герб Владимирской губернии, к которой город тогда относился. В нижней части, также на красном фоне, изображался «брус мыла, означающий славные находящиеся в городе мыльные заводы», его золотой цвет указывал на богатство и величие. После Октябрьской революции Шуя лишилась своей символики, и только в 2004 году городская дума вернула прежний герб – правда, теперь он утратил верхнюю половину, брусок же стал напоминать не кусок мыла, а слиток золота.

Сегодня в Шуе проживает около 55 тыс. человек, и она является третьим по величине городом Ивановской области. Хотя в летописи Шуя впервые упомянута под 1539 годом, она возникла, по археологическим данным, не позднее XIV века. Ее название, по одной версии, происходит от древнерусского «шуйца» («левая рука»), по другой – от финского suo oja («болотистая река»). Однако реки Шуи поблизости нет, а через город протекает Теза, приток Клязьмы.

Шуя в начале XX века

Стрелецкая улица. 1895–1904 годы

Герб города Шуи, учрежденный в 1781 году

Княжеское гнездо

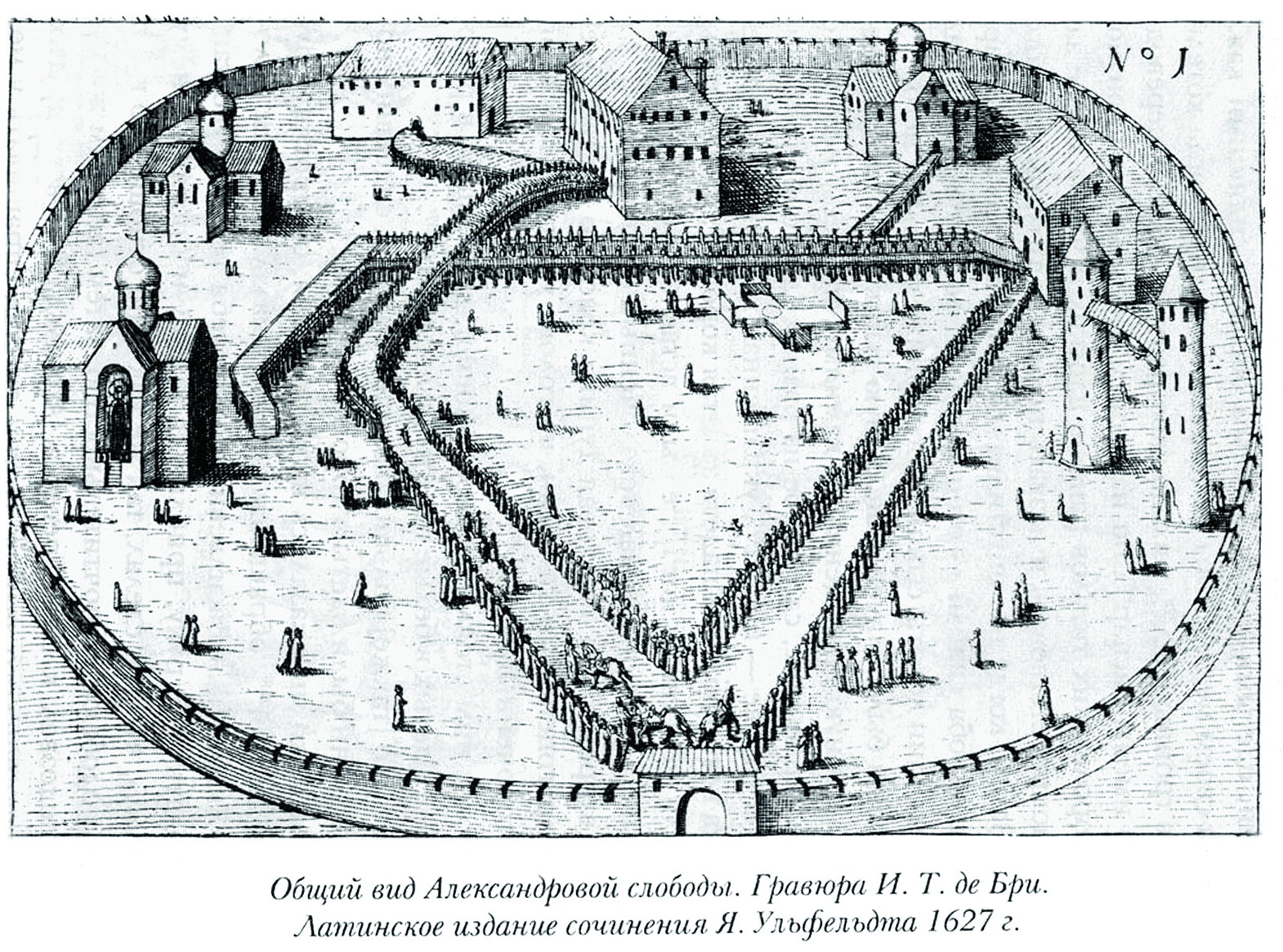

Далеко не каждый русский город может похвастаться тем, что был центром отдельного княжества. А Шуя может: с конца XIV столетия ею владели князья Шуйские, особая ветвь Рюриковичей. Легенда, переданная выдающимся историком Василием Татищевым, сообщает, что великий князь Василий Дмитриевич, купив у ордынского хана ярлык на нижегородско-суздальское княжение, «вывел» местного владетеля Василия Дмитриевича по прозвищу Кирдяпа вместе с братом Семеном и дал им взамен «град Шую». По другой версии, первым здешним князем был сын Кирдяпы Юрий Васильевич. В XV веке удел Шуйских был присоединен к Москве, но они продолжали владеть местными землями. Несмотря на репрессии Ивана Грозного, Шуйские сохранили свое видное положение, а в 1606 году один из них, князь Василий Иванович, ненадолго стал государем всея Руси.

В разгар Смуты жители Шуи отказались присягнуть самозванцу Лжедмитрию II, известному под именем Тушинского вора, и остались верны своему земляку Василию Шуйскому. За это тушинский воевода Федор Плещеев в конце 1608-го сжег город, который еще несколько месяцев грабили польские захватчики. Позже, во время новой русско-польской войны, польские отряды трижды доходили до Шуи, грабя «животы» (имущество) местных жителей и захватывая пленников.

Отстроившись после бедствий, город вступил в пору расцвета. Уже к 1623 году там были гостиный двор для приезжих купцов и несколько десятков отдельных лавок. В 1654-м Шую не обошло стороной «моровое поветрие» – эпидемия чумы, унесшая половину жителей. Именно тогда во избавление от нее была написана Шуйская икона Божией Матери, которую торжественно установили в Воскресенской церкви, – и эпидемия утихла. В дальнейшем образ прославился чудотворениями, их подлинность подтвердила специально созданная церковная комиссия из Москвы, и икону признали общероссийской святыней. Древний образ бесследно исчез во время гонений на Церковь в 1930-е годы, но сохранился в ряде списков (копий).

Церковь Спаса Нерукотворного Образа с колокольней. Взорвана 1 мая 1930 года. Начало ХХ века

Уездный центр

Развитие Шуи продолжалось все последующие годы. Во второй половине XVIII столетия в городе было заведено более 10 ткацких мануфактур, а в 1755-м купец Яков Игумнов открыл там первую полотняную мануфактуру. Шуя значилась тогда уездным городом Московской губернии, а с 1796 года – Владимирской. В XIX веке в число первых купцов Шуи выдвигаются Посылины. Один из представителей этой фамилии, Алексей Иванович, в 1839-м развернул здесь механическое ткацкое производство. К тому же периоду относится деятельность Василия Киселева – основателя первой в городе ситценабивной фабрики. От нее ведут свою историю «Шуйские ситцы» – один из крупнейших в России текстильных комбинатов, работающий и в наши дни.

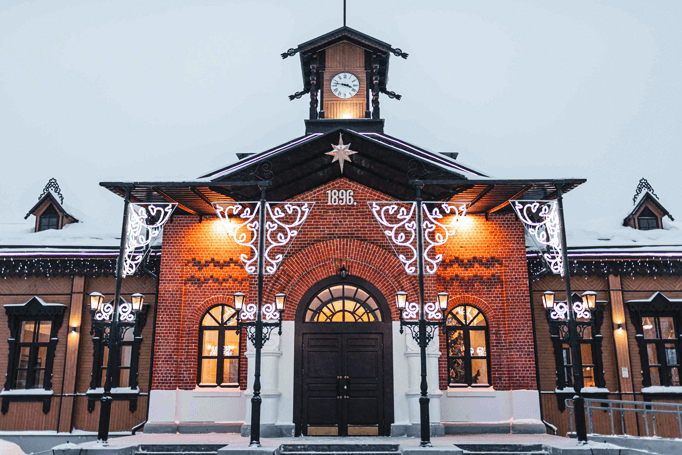

В 1868 году через Шую была проложена железная дорога из Иванова в Москву, после чего шуйская пряжа, изделия из железа и чугуна получили удобные пути для вывоза. В 1896-м в городе был сооружен каменный вокзал с деревянными пристройками (недавно он получил статус памятника архитектуры и был отреставрирован). В 1897-м в Шуе имелось 77 улиц и 2259 домов (437 каменных и 1822 деревянных). Здесь проживало более 22 тыс. жителей, почти половина которых работали на 29 фабриках и заводах, прежде всего текстильных.

После Октябрьской революции Шуйский уезд стал частью Ивановской губернии (с 1936 года – Шуйский район Ивановской области). Город избежал как военных действий, так и масштабной перестройки, благодаря чему его центр сохранил облик XIX века. Здесь продолжали развиваться текстильная промышленность и народные промыслы, в 1934-м была создана Шуйская строчевышивальная артель, в которой к началу Великой Отечественной трудилось более 120 человек. С первых дней войны шуяне массово устремились на фронт. Многие уроженцы города и Шуйского района были удостоены звания Героя Советского Союза, среди них генерал армии Александр Горбатов, генерал-полковник Павел Белов, генерал-майор Геннадий Нырков. Посмертно это звание получил начальник погранзаставы лейтенант Алексей Лопатин, бойцы которого летом 1941-го одними из первых дали отпор фашистам на реке Западный Буг.

Те, кто остался в тылу, каждый день помогали Красной армии напряженным трудом. За годы войны шуяне произвели 30 тыс. тонн пряжи, 200 млн метров суровой ткани и более 240 млн метров отделочной ткани, «одев» тем самым 33 дивизии. Шуйские мебельщики переориентировались вначале на выпуск лыж и костылей, а впоследствии – гармоней и баянов, в которых также нуждался фронт. В наши дни о подвиге горожан рассказывает Музей боевой славы города, открытый в 2010 году.

После войны продолжалось развитие шуйской промышленности. Успешно работал основанный еще в конце XIX века Шуйский машиностроительный завод, выпускавший ткацкие станки. В постсоветское время многие предприятия города были закрыты. Впрочем, возникали и новые. Например, в 1990 году здесь появился завод по производству персональных компьютеров, ныне входящий в пятерку крупнейших в России в своей отрасли. Сегодня Шуя делает ставку на туризм, развивая сферу обслуживания и активно реставрируя памятники старины.

Вехи истории

Среди памятников, расположенных в основном в центре, можно выделить комплекс торговых рядов (улица Малахия Белова, 1–2) – два кирпичных здания, возведенных в 1815–1821 годах. Автором проекта считается итальянец Гауденцио Маричелли, чьи постройки известны в разных городах России. Вплоть до революции здесь была сосредоточена городская торговля, а на верхнем этаже размещалось мужское приходское училище. Сегодня там вновь работают магазины, а пешеходная улица, на которой они находятся, служит излюбленным местом прогулок горожан и туристов.

По соседству с торговыми рядами в 1820 году была построена важница – павильон для взвешивания привезенных на продажу товаров. Взвешивали их на огромном безмене с пределом измерения «от тяжести пяти копеек медных до 120 пуд» (более 1965 кг), на его доске без труда помещался «самый большой воз с сеном». Конечно, до наших дней этот безмен не сохранился, но отреставрированный в 2015 году павильон стал важным символом города. Еще одна визитная карточка Шуи – водонапорная башня (Центральная площадь, 6а), созданная в 1883 году по проекту классика псевдорусского стиля Владимира Шервуда, того самого, который построил на Красной площади в Москве здание Исторического музея.

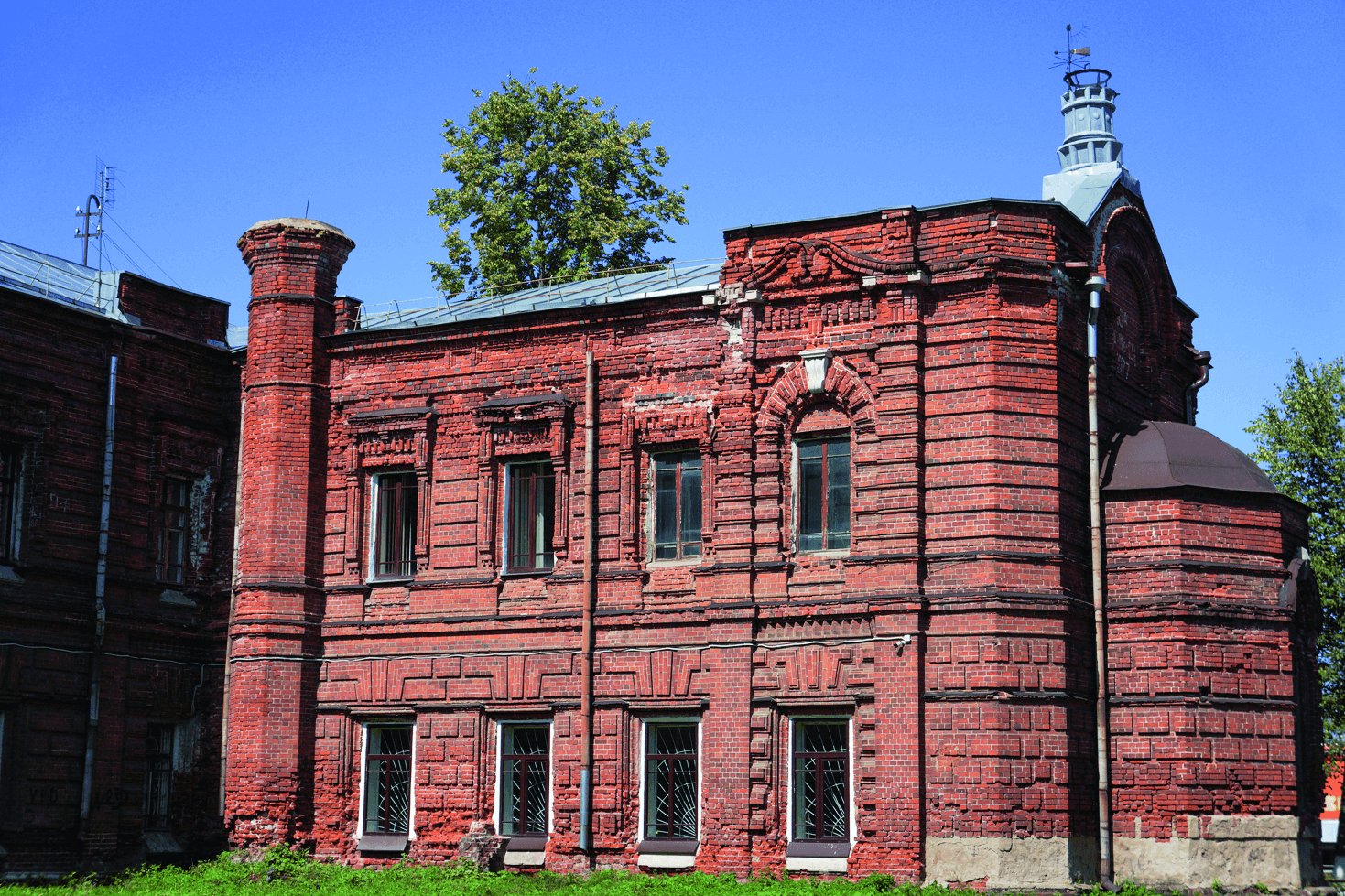

В центре сохранились и другие исторические сооружения – например, открытая в 1879 году четырехклассная гимназия, в здании которой сейчас находится средняя школа № 2 (улица Советская, 24). Над рекой Тезой стоит старинная усадьба фабрикантов Посылиных (ныне Центр детского творчества), где в 1837-м останавливались гости города – будущий император Александр II и его наставник поэт Василий Жуковский. Поодаль, в шуйском Заречье за Тезой, выстроил свой особняк с конюшней и корпусом для прислуги другой местный богач, фабрикант Михаил Павлов. Сегодня это помпезное двухэтажное здание занимает культурный центр «Павловский», где проходят концерты и торжественные мероприятия: большой зал вмещает 200 зрителей.

На территории бывшего Шуйского кремля в 1844 году была построена Киселевская больница (улица Союзная, 17/4). Она названа в честь братьев-меценатов Ивана и Дмитрия Киселевых, давших средства на возведение первой в городе клиники. К главному корпусу примыкают четыре флигеля, в одном из глубоких подвалов Киселевы поместили семейный склеп. При больнице была собственная церковь с богатыми росписями и резным иконостасом. Сейчас все это утрачено, а сама больница, работавшая до 2013 года, заброшена и ожидает реставрации.

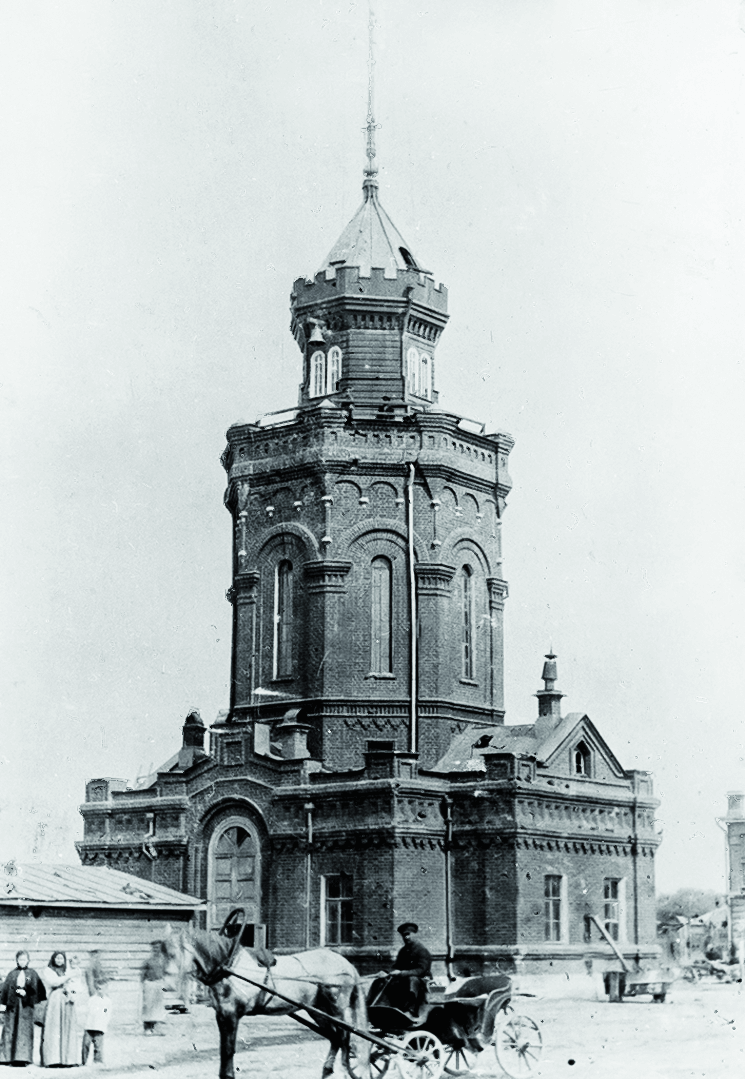

Водонапорная башня. Архитектор В.О. Шервуд. Начало XX века

Старейшее учебное заведение Ивановской области – средняя школа № 2 имени К.Д. Бальмонта, бывшая Шуйская наследника цесаревича Алексея мужская гимназия, где учился поэт

Деревянный дом с резными украшениями. Улица Советская, 7

Оплот веры и традиций

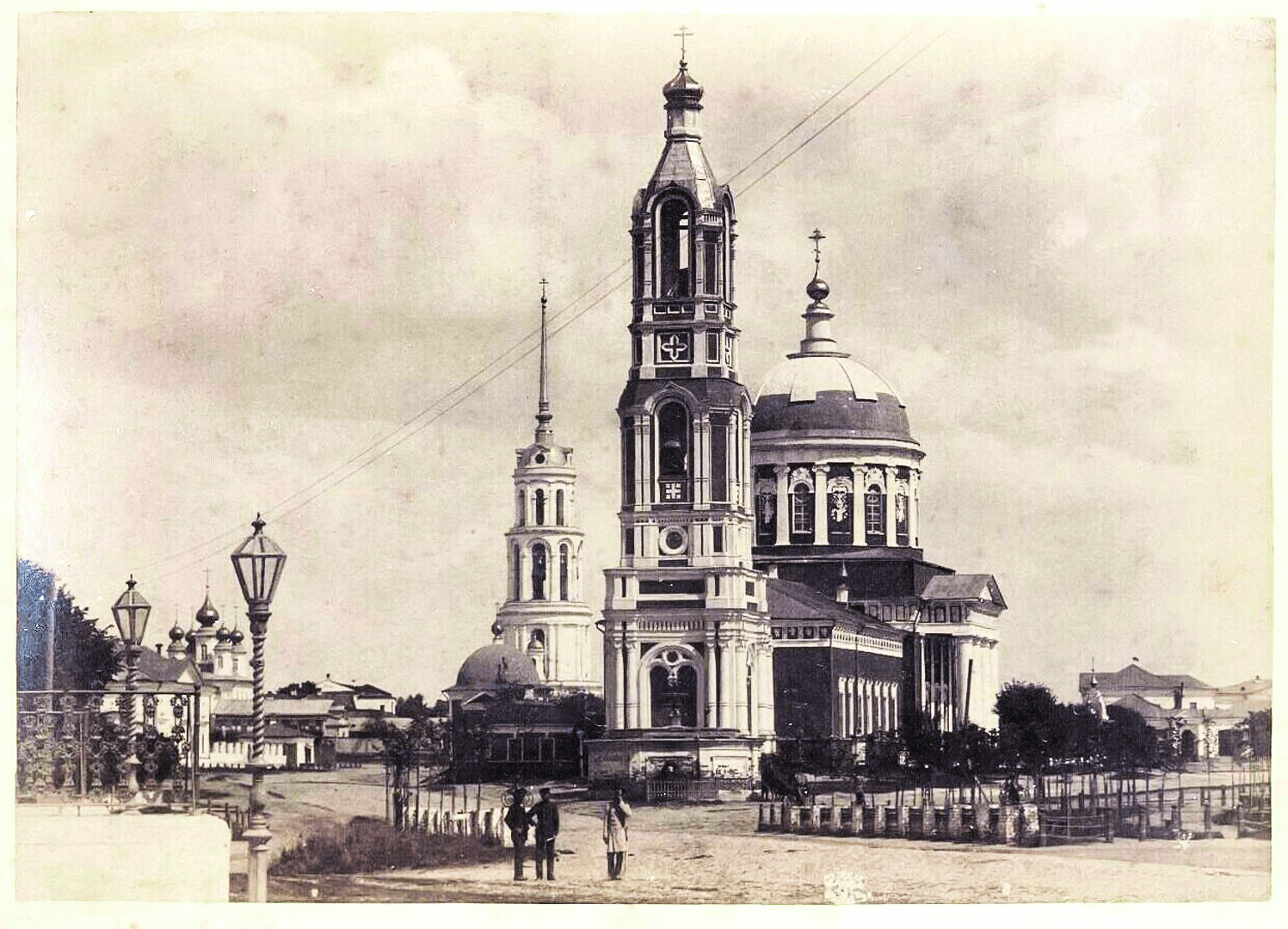

Шуя славилась многочисленными храмами: в канун революции их было 20. Главным считался Воскресенский собор в центре города (Зеленая площадь, 4). Сначала на его месте стояла деревянная церковь, для которой и была написана Шуйская икона Божией Матери. В конце XVII века ее сменил новый храм, ставший первым каменным зданием в Шуе, рядом построили «теплую», зимнюю церковь Николая Чудотворца. В 1790-е годы был возведен новый пятиглавый Воскресенский собор – яркий образец раннего классицизма. К 1810–1832 годам относится создание грандиозной 106-метровой звонницы – в России по высоте ее превосходит лишь колокольня Петропавловского собора в Петербурге.

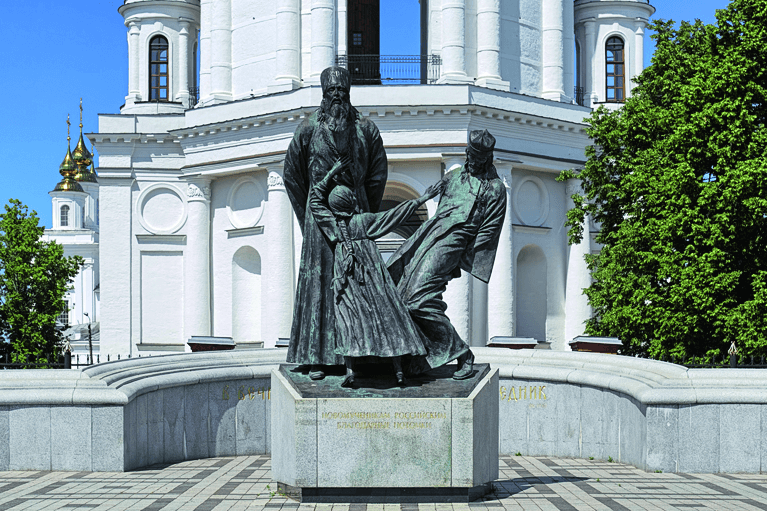

В 1922-м во время кампании по изъятию церковных ценностей у Воскресенского собора произошло столкновение между верующими и органами правопорядка. После разбирательства присланной из Москвы комиссии были казнены протоиерей собора Павел Светозаров, иерей Крестовоздвиженского храма поселка Палех Иоанн Рождественский и мирянин Петр Языков. В 2000 году священников причислили к лику новомучеников, а в 2007-м на площади перед собором им поставили памятник. Сам собор был закрыт в 1937-м. Долгое время в нем находились склады, а соседний Никольский собор занимали мебельная мастерская и городской архив. В 1989 году храмы были возвращены верующим, а в 2012-м Воскресенский собор стал кафедральным храмом новой Шуйской епархии.

Одной из древнейших в Шуе считается Покровская церковь (Союзная площадь, 1). Располагаясь на территории бывшего кремля, она имела статус соборного храма, но оставалась деревянной и была отстроена в камне лишь в 1754 году. После закрытия в 1930-х храм приспособили под хозяйственные нужды и только в 1998-м в сильно поврежденном виде вернули Церкви. Были возвращены и три местных монастыря, главный из которых – Николо-Шартомский в селе Введеньё, основанный еще в XIV веке (его Никольский храм считается старейшим сохранившимся зданием Ивановской области).

В советскую эпоху церковная старина Шуи была забыта, зато часто вспоминали местных большевиков, особенно Михаила Фрунзе, который в 1917 году устанавливал здесь советскую власть. В 1927-м ему был воздвигнут памятник, а в 1939-м его именем назвали первый в городе музей. Сначала он был посвящен только Фрунзе, но в постсоветские годы стал Шуйским историко-художественным музеем (улица Малахия Белова, 11/13). О жизни другой шуйской знаменитости, Константина Бальмонта, рассказывает экспозиция Литературно-краеведческого музея, основанного в 1968-м и недавно получившего имя поэта (площадь Ленина, 2). Он размещен в здании бывшей городской управы, построенном в 1806 году. Фонды музея насчитывают более 40 тыс. единиц хранения, в год его посещает около 20 тыс. человек.

В 2018 году в музее открылась обширная экспозиция, посвященная Бальмонту: его детство прошло в родовом имении Гумнищи близ Шуи, а учился он в городской гимназии. Среди экспонатов, часть которых подарена родственниками поэта, его документы, фотографии, личные вещи. В 2019-м перед зданием музея установлен первый в мире памятник Бальмонту работы местного скульптора Игоря Бычкова. Энтузиасты хранят память и о других известных уроженцах здешних мест, среди них основатель Музея изящных искусств в Москве Иван Цветаев и один из ведущих актеров МХАТа Василий Лужский.

Помнят в городе и секреты старинной строчевой вышивки (здесь до сих пор работает Шуйская строчевышивальная фабрика), и знаменитое мыло, о котором даже пели песни: «Я умоюся, младешенька, / Шуйским мыльцем да белешенько». Мыло в Шуе начали делать еще в XVII веке, а в 1778 году химик Дмитрий Лодыгин отмечал «славное шуйское мыло из топленого сырцу и сала». Хотя позже мыловарение потеснила ткацкая промышленность, о шуйском мыле напоминают открытый в 2014 году Музей мыла, проводимые ежегодно конкурс резьбы по мылу и мыльный фестиваль. Как и другие малые города России, Шуя сегодня ищет в своем прошлом силы и средства, чтобы двигаться в будущее.

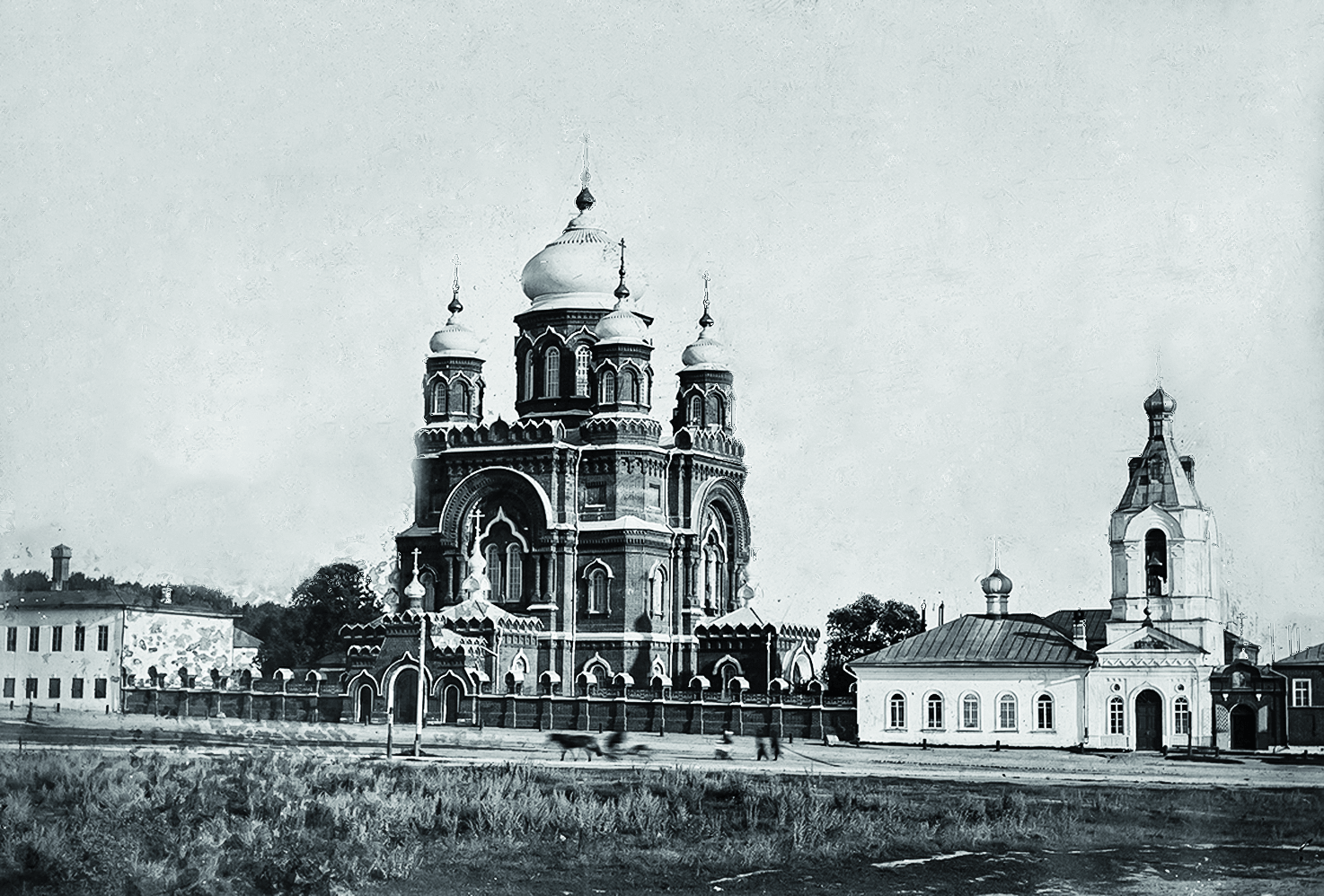

Всехсвятский единоверческий женский монастырь. 1901 год

Театральная улица. Вид на Воскресенский собор

Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта в бывшем здании городской управы

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Васильев Б.Н., Мокеичев И.В. Город Шуя. Иваново, 1956

Сурин Г.И. Слово о Шуе. Иваново, 2005

Шлычков Л.А. Листая времени страницы: Памятники архитектуры Ивановской области. Иваново, 2008

Возилов В.В., Барсуков В.А. История города Шуи в открытках и фотографиях. 2-е изд. Иваново, 2018

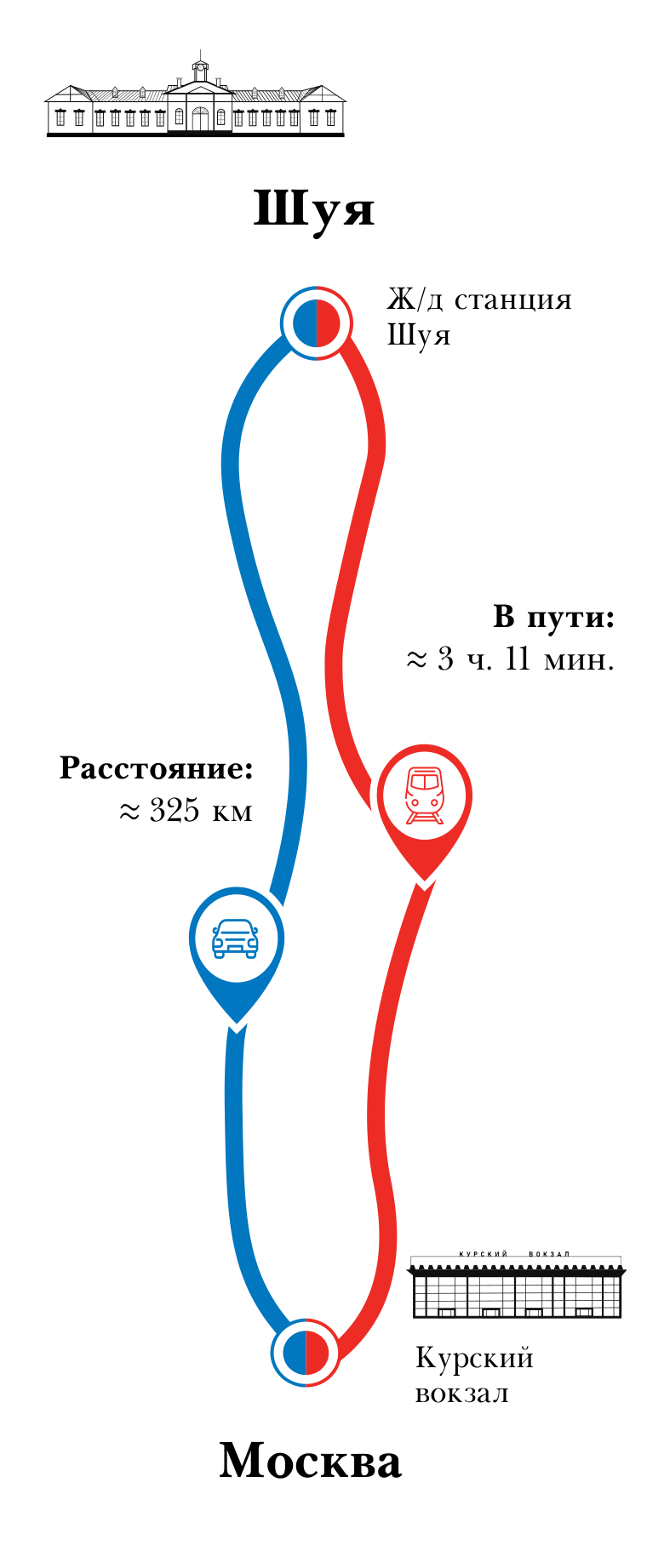

КАК ДОБРАТЬСЯ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ШУЕ

Город во многом сохранил облик уездного центра XIX века

Музей мыла. 2-я Дубковская улица, 33А

Важница – павильон «Мерные весы». Центральная площадь

Памятник жертвам «Шуйского дела». Скульптор А.И. Рукавишников. Зеленая площадь

Площадь Революции (бывшая Ильинская)

Памятник Михаилу Фрунзе. Скульптор М.Я. Харламов

Шуйский вокзал. Вокзальная площадь, 1

Константин Вершинин, кандидат исторических наук