Загадка опричнины

№122 январь 2025

Учрежденная в феврале 1565 года опричнина, по словам историка Василия Ключевского, оказалась загадкой как для тех, кто от нее страдал, так и для тех, кто ее изучал

Владимир Аракчеев, доктор исторических наук, директор Российского государственного архива древних актов

Споры о том, что представляла собой и для чего создавалась опричнина, были предрешены тем обстоятельством, что опричный архив хранился отдельно от государственного, в царском опричном дворце на Воздвиженке, и погиб в огне пожара во время нападения крымского хана Девлет-Гирея в 1571 году, навсегда лишив потомков возможности изучать этот загадочный феномен русской истории по основополагающим документам – царским указам с боярскими приговорами.

Не сохранился и сам указ Ивана IV об учреждении опричнины. Судя по его летописному изложению, царь заранее оговорил невозможность какого-либо заступничества за будущих жертв и неотвратимость конфискаций их вотчин. И духовенство, и Боярская дума лишались любых прав участия в суде над опальными. Первыми от введенной царем внесудебной расправы в феврале 1565 года пали князь Александр Горбатый-Шуйский и его сын Петр.

Выйти из круга

Изложим общеизвестные факты. Начавшаяся в 1558 году Ливонская война между Русским государством и Ливонским орденом переросла в региональный конфликт с участием сразу нескольких европейских государств. Усугублявшиеся трудности на поле боя с неизбежностью вели к поражению, вину за которое Иван Грозный возлагал на полководцев. Нерадивых воевод наказывали опалой, а «опалы вызывали побеги, и обратно, побеги влекли за собой новые опалы», писал историк Степан Веселовский. Поскольку весь состав Государева двора, достигавшего 2600–2800 человек, был переплетен родственными и свойственными связями, за каждой царской опалой или побегом родственника за рубеж следовала реакция в виде многочисленных «печальников» – дворян, готовых ручаться за провинившихся своим имуществом и головой. Как писал позднее царь, любая его попытка «понаказати и посмотрити» виновных наталкивалась на массовое заступничество духовенства и служилых, готовых «покрывати» своих родственников и свойственников.

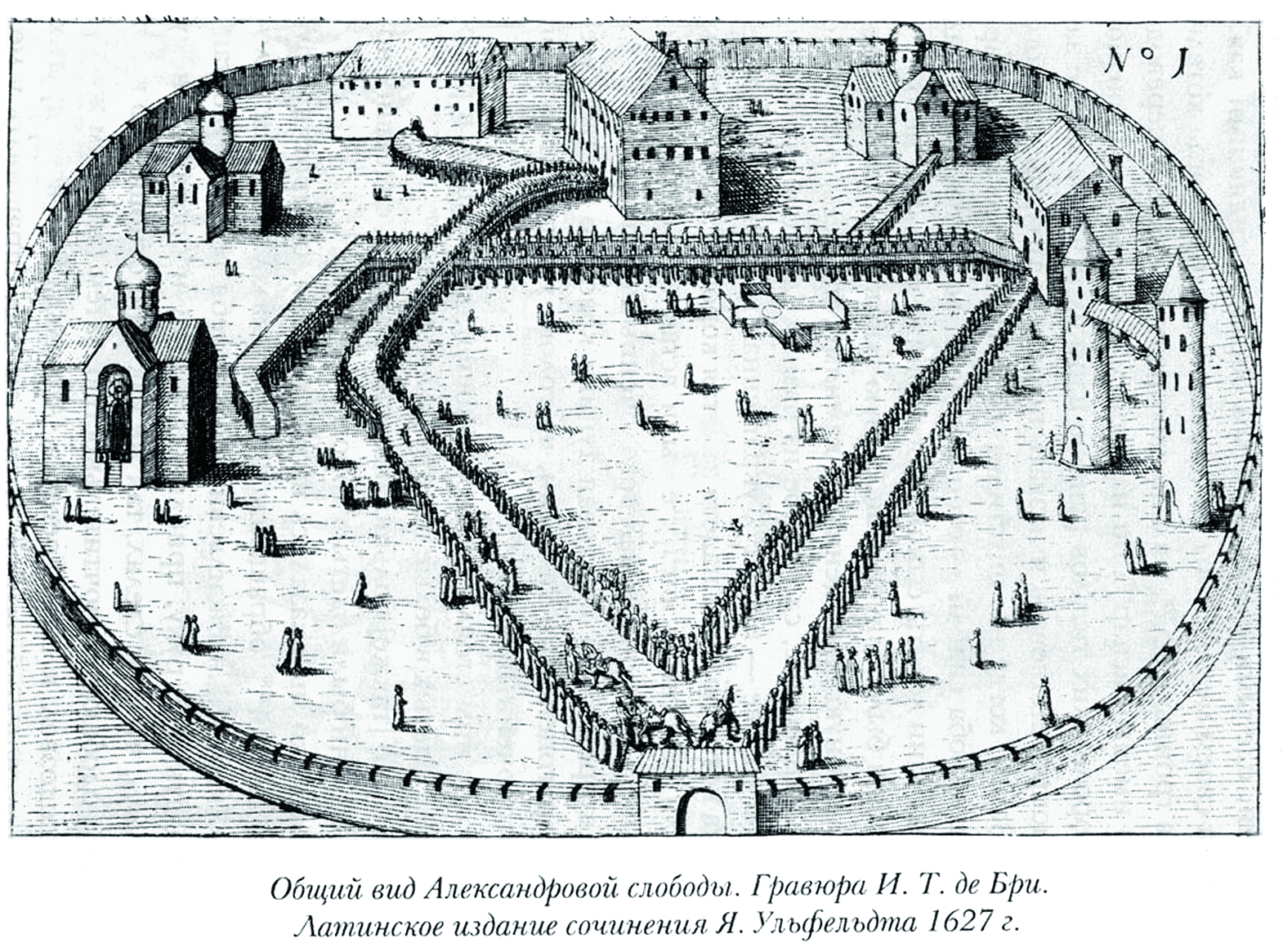

Пытаясь вырваться из этого замкнутого круга, в декабре 1564 года Иван IV в сопровождении семьи и двора покинул Москву и спустя несколько недель прибыл в дворцовую Александрову слободу. Оттуда царь обратился к боярам, священству и московскому посаду, заявив, что отказывается от трона. 3 января 1565 года в Москве были оглашены две грамоты, в первой из которых государь обвинял служилых людей в неправедном суде, уклонении от ратной службы, расхищении казны. Поскольку, с его точки зрения, духовенство покрывало их недостойные дела, оно также навлекло на себя гнев царя. В то же время во второй грамоте, направленной простым жителям столицы, Иван сообщал, что «никакого гнева на них» у него нет.

В слободу пожаловала вся правящая верхушка – Боярская дума и Освященный собор. После челобитья иерархов церкви царь допустил к себе бояр и изъявил согласие остаться на престоле, но при этом выговорил себе важное условие: по своему усмотрению вершить суд и расправу над «изменниками», то есть, по сути, над всеми неугодными ему лицами.

Александрова слобода. Гравюра И. Т. де Бри. 1627 год

Опричнина и земщина

Для обеспечения чрезвычайных полномочий учреждался особый (опричный) Государев двор, куда брали наиболее преданных царю, зарекомендовавших себя безупречной службой и не имевших порочащих связей служилых людей. Уже после завершения опричнины Иван IV назвал подобную процедуру «перебором людишек». Согласно указу об опричнине в уездах, вошедших в состав опричной территории, должны были оставаться только те избранные служилые люди, которые принимались в ряды опричников. Большинство же обязано было в короткий срок покинуть свои поместья и вотчины и переселиться в другие места, поскольку их владения шли в раздачу опричникам. Эти меры привели к колоссальным и абсолютно хаотичным перемещениям служилых людей, сопровождавшимся разграблением оставляемых вотчин и поместий, уводом вместе с собой крестьян и неисчислимыми хозяйственными потерями.

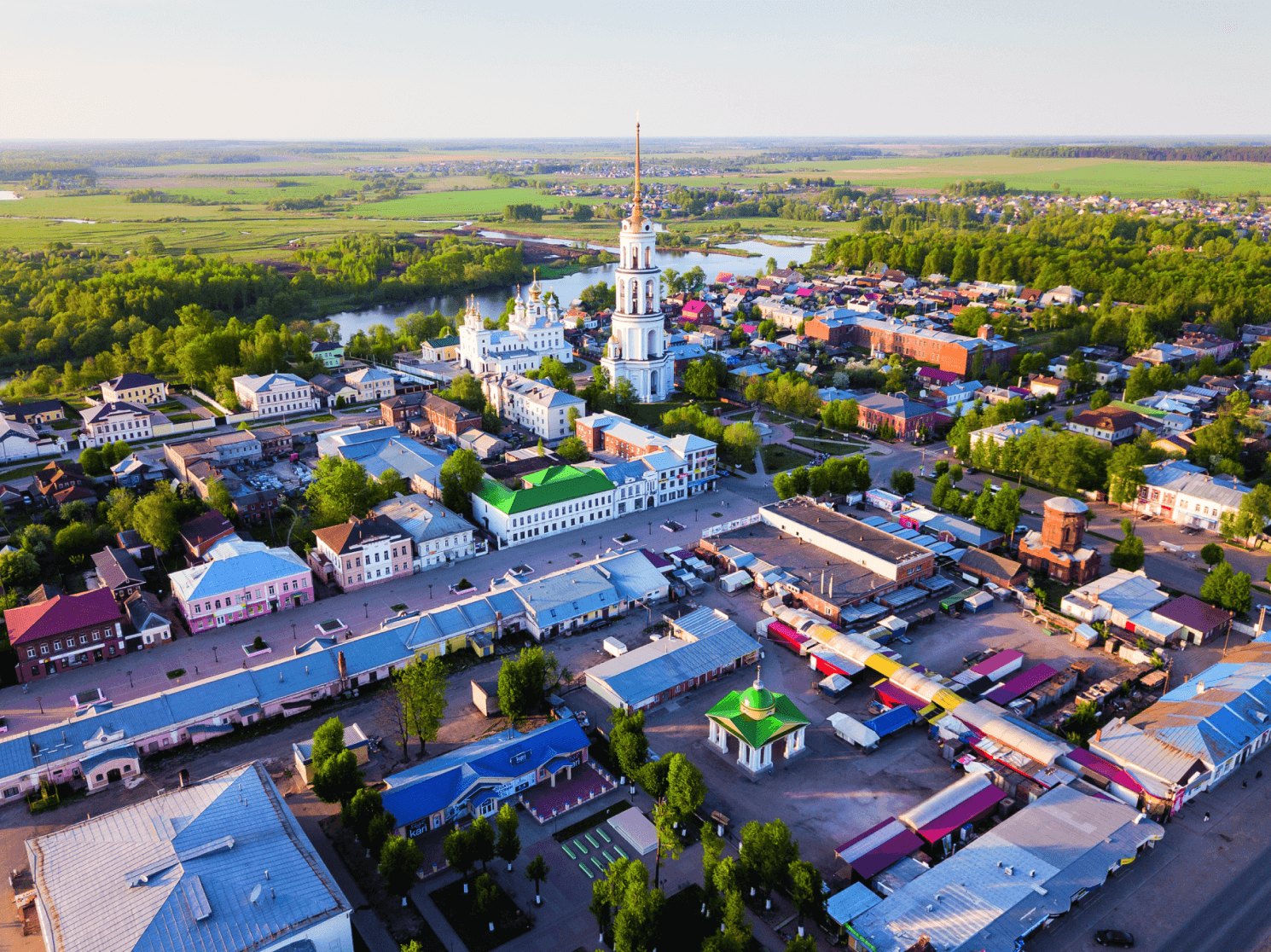

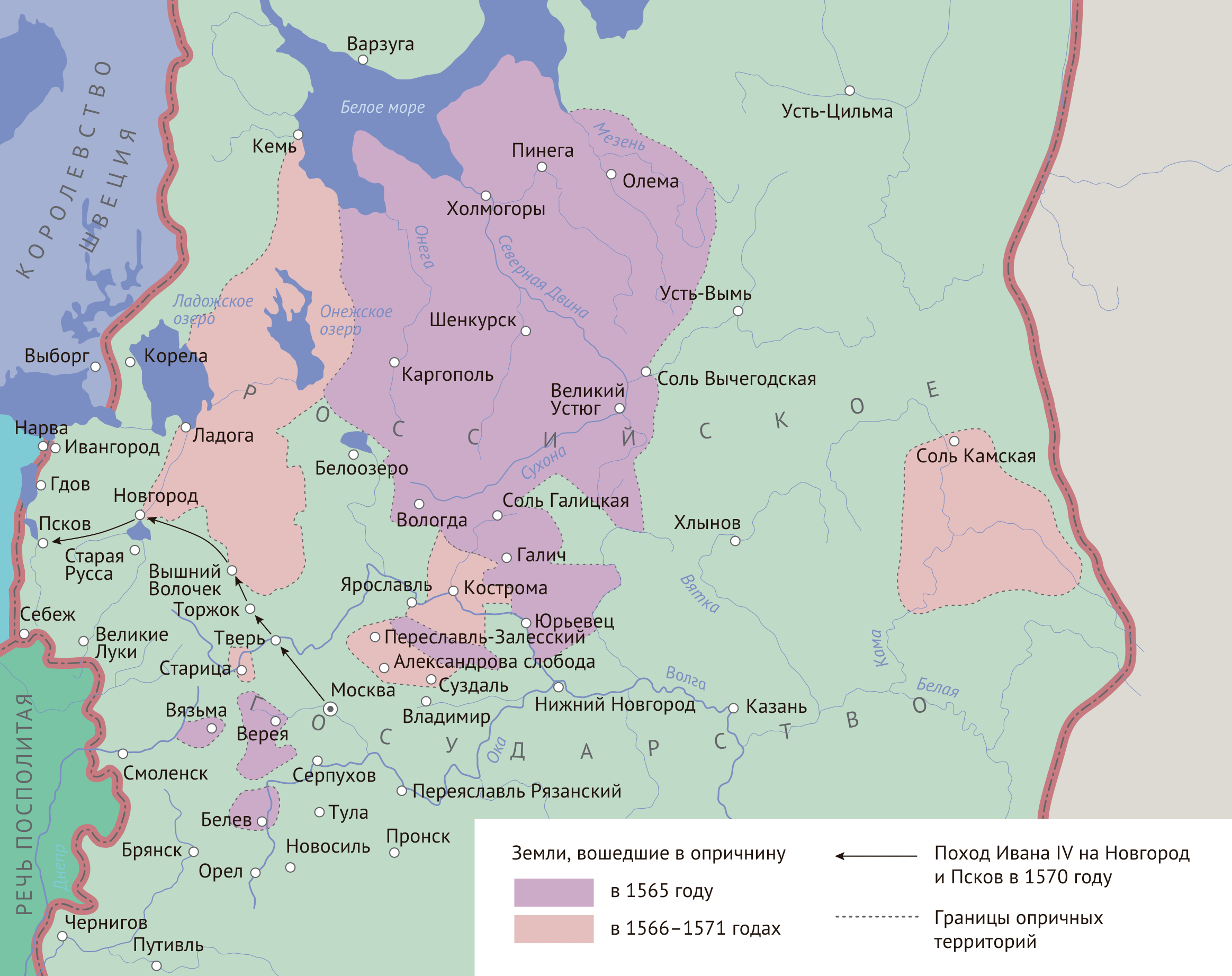

Государство и как страна, и как аппарат управления подлежало разделению на две части – опричнину, своеобразный государев «удел», и земщину, остальную часть страны. Территория и ведомство опричнины постепенно увеличивались, охватив северные и отчасти центральные уезды, в большей степени удаленные от границ и богатые в промысловом отношении. В состав опричнины включили также юго-западные уезды: Можайский, Вяземский, Козельский, Белевский, Малоярославецкий и другие. Окружая Москву полукольцом, эти уезды давали возможность быстрой мобилизации опричного корпуса, который должен был быть наготове для исполнения воли государя.

Из центральных уездов опричными стали Суздальский, а впоследствии Переславль-Залесский, Ростовский и Ярославский, где находились родовые гнезда княжат – потомков удельных князей, которых Иван IV считал опаснейшими противниками. Кроме того, в опричнину была отписана и часть территории самой Москвы (районы Арбата, Знаменки, Воздвиженки, Чертольской улицы), где разрешалось селиться лишь опричникам, земские же дворяне и посадские выводились со своих дворов.

Прочая территория страны (земщина) осталась под управлением Боярской думы, а Москва – под управлением боярской комиссии во главе с конюшим боярином Иваном Федоровым-Челядниным. Для содержания опричнины царь обложил земщину налогом (своего рода контрибуцией) в 100 тыс. рублей, составлявшим весомую часть государственного бюджета, притом что наиболее доходные города и уезды достались опричнине. Кроме того, в опричную казну должны были переходить земли и имущество, конфискованные у казненных или попавших в опалу «государевых изменников». На содержание опричнины направлялся и кормленый окуп – специальный сбор с городов и уездов, перешедших на самоуправление в результате земской реформы 1552–1557 годов. Выплачивать этот колоссальный налог и одновременно изыскивать средства на ведение войны, оснащение войск, строительство крепостей было невероятно сложно.

Централизованное управление Россией было разрушено; эффективность работы опричной системы управления сдерживалась репрессиями; бессудные расправы и казни парализовали деятельность дьяков в приказах. Об абсурдных порядках управления в разделенном Русском государстве было известно даже в Литве: в обращениях короля Сигизмунда II Августа и гетмана Григория Ходкевича к боярину Федорову-Челяднину говорилось, что государь главу земской думы «волокитами трудит». «Трудить волокитами» в данном контексте означало ставить невыполнимые задачи и предъявлять впоследствии обвинения за их неисполнение – типичный бюрократический прием, использовавшийся окружением Грозного для дискредитации влиятельного и потому опасного лица. Последовавшее вскоре разграбление московского посада крымскими татарами было прямым следствием дезинтеграции военного и гражданского управления в государстве.

Опричник на коне с метлой и песьей головой. Гравированный рисунок на поддоне медного подсвечника. Начало XVII века

Опричнина Ивана Грозного

Механизм террора

Ключевой проблемой в изучении репрессий периода опричнины являются логика, масштаб, продолжительность карательных акций верховной власти и степень их отражения в источниках. Репрессии начались до введения опричнины, продолжались вплоть до начала 1580-х годов и воплощались в разнообразных формах: ссылки, насильственное пострижение опальных (иногда вместе с другими членами семьи) в монахи и, наконец, смертные казни. Важным научным вопросом является достоверность данных о датах и масштабах репрессий, так как нарративные источники (записки иностранцев и послания Андрея Курбского) основывались не столько на показаниях очевидцев, сколько на слухах и значительное количество фактов гибели жертв опричнины, содержащееся в их текстах, невозможно проверить по другим источникам. Более надежный материал для умозаключений предоставляет знаменитый «Синодик опальных» Ивана Грозного, хотя и он является весьма неполным.

Хронология событий такова: после первых казней в феврале 1565 года в Казанский край было сослано несколько сотен служилых людей, в том числе многочисленные представители ярославских, ростовских и стародубских княжат. Временное поселение сосланных сопровождалось конфискацией их родовых вотчин и разорением их родов. Впрочем, ссылка продлилась не более года, завершившись амнистией и возвращением вотчин служилым людям, в том числе княжатам, которые были восстановлены в своих владельческих правах.

Дальнейшее обострение отношений царя с подданными относится к лету 1566 года, когда после завершения Земского собора группа его участников – бояр и дворян – в количестве до 300 человек передала Ивану IV челобитную с просьбой отменить опричнину. Непосредственно после подачи челобитья были казнены трое из них, однако в дальнейшем на протяжении 1567–1568 годов были казнены еще свыше 20 участников собора из числа представителей Государева двора и приказных людей.

Масштабы и характер террора менялись по мере того, как нарастали трудности в системе военно-административного управления, ужесточалось идейно-политическое противостояние с противниками опричнины, возникали опасения царя за судьбу династии. В основе выносившихся жертвам опричнины приговоров были обвинения в государственной измене, коррупции, несовместимом со священническим служением стяжательстве. Передача опальных под суд практиковалась в тех случаях, когда в опале оказывалось исключительное по своему статусу лицо, как, например, обвинявшийся в 1571 году в измене князь Иван Мстиславский.

По предположению историка Степана Веселовского, в ходе внесудебных расправ руководители опричных карательных отрядов получали на руки наказы с перечнем лиц, подлежащих казни, и составляли «донесения об исполнении возложенных на них поручений». Веселовский реконструировал идейное оформление репрессивных практик, в основе которых лежали средневековые представления о Страшном суде и участи душ «собак-изменников», недостойных христианской смерти и погребения. Он показал, что конфискация недвижимого и разграбление движимого имущества (включая убийство холопов) преследовали своей целью лишение опального и его родственников средств поминовения души.

В конце октября – начале ноября 1568 года очередной жертвой опричнины стал глава Русской церкви митрополит Филипп (Колычев). Длительный конфликт царя со святителем был предопределен бескомпромиссной позицией последнего по отношению к опричнине. Низложению Филиппа была придана видимость законности: на протяжении нескольких месяцев на Соловках вела следствие комиссия, целью которой было получение свидетельств «порочной жизни» предстоятеля в бытность его игуменом Соловецкого монастыря. Получив в свое распоряжение лжесвидетельства, дума и Освященный собор не вняли объяснениям Филиппа, и он заявил о добровольном сложении с себя сана, после чего был отправлен в «вечное заточение» в тверской Отроч монастырь, где спустя время и был убит.

В борьбе с митрополитом Грозный опирался на влиятельные монастыри, игумены которых входили в состав Освященного собора. В благодарность за поддержку монастыри приобретали существенные льготы: грамотой 1567 года Кириллов монастырь получил право беспошлинной торговли на всей территории опричнины, а позже завладел половиной белозерской вотчины казненного Федорова-Челяднина; московский Симонов монастырь в начале 1569 года был принят со всеми своими вотчинами в опричнину.

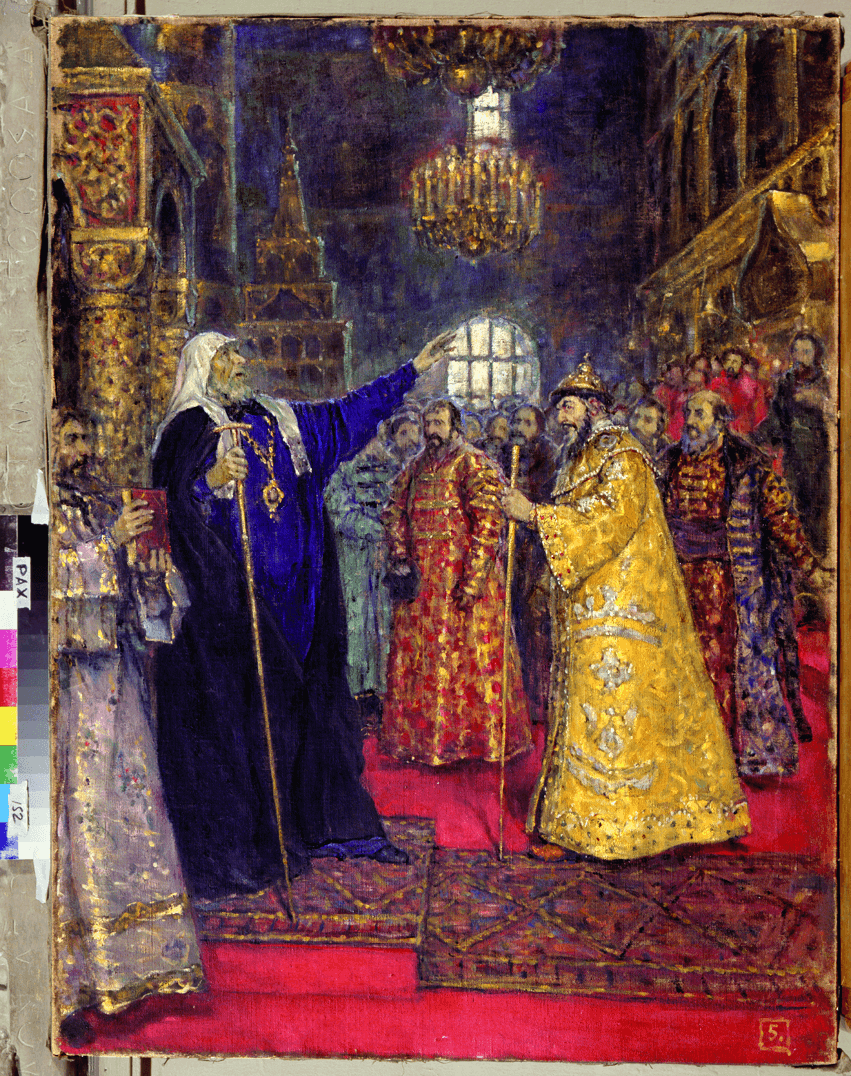

Святой митрополит Филипп укоряет Иоанна Грозного в Успенском соборе. Эскиз П.Н. Михайлова. 1915 год

Гибель Старицкого

Важность и острота взаимоотношений Ивана IV с удельным князем Владимиром Андреевичем Старицким были обусловлены тем, что царь и его окружение имели основание полагать: по мере развертывания опричных репрессий имя князя Владимира может стать знаменем для всех заинтересованных в возможной смене монарха, что приведет к династической смуте. 15 января и 11 марта 1566 года состоялись «мены» землями между царем и удельным князем, сохранявшие видимость добровольности, но в действительности сделанные под нажимом царя. В результате январского обмена в руках Ивана Васильевича оказался весь Старицкий удел князя Владимира, включавший собственно старицкие волости, Новое городище и «Холмские волости старой и новой уезд». Взамен князь получил обширный Дмитровский уезд, в недавнем прошлом составлявший удельное княжество дяди Ивана IV и Владимира Андреевича Юрия Ивановича Дмитровского.

Реальное положение князя Владимира в это время было двойственным. С одной стороны, он активно распоряжался своими владениями и во множестве выдавал жалованные грамоты: по своему содержанию они не отличались от актов, выданных в царской канцелярии, и заключали в себе разнообразные привилегии вотчинам и особенно монастырям. Здесь можно говорить о своеобразном «состязании в благочестии» между самодержавным монархом и удельным князем, которое проводилось путем выдачи грамот таким почитаемым монастырям, как Троице-Сергиев, Чудов, Симонов и Иосифо-Волоколамский. Если рассматривать княжеские акты как способ заручиться поддержкой влиятельных монастырей, то нельзя не удивляться наивности его окружения: ни одна из облагодетельствованных Владимиром Старицким обителей не выступила против опричной политики в целом или хотя бы в защиту преследуемого принца крови. Говоря словами Авраамия Палицына, ответом на эскалацию опричного террора было «всего мира безумное молчание».

С другой стороны, принадлежность к московской династии обеспечивала Старицкому первенство в земщине, что так или иначе превращало его в знамя всех недовольных опричной политикой. Вне зависимости от реальности такой угрозы князь и его семья автоматически становились потенциальной мишенью для опричников, что было ускорено показаниями допросов рядового новгородского подьячего, пересланными из Новгорода и приведшими к расправе над семьей Владимира Андреевича. 9–11 октября 1569 года состоялись казни самого удельного князя, его жены, матери и детей от второго брака.

Крупнейшей карательной акцией опричнины явился грандиозный поход на Тверь, Новгород и Псков, результатом которого стала гибель тысяч подданных разного статуса. Причины этого похода изложены в дипломатической переписке Посольского приказа, где репрессии в Новгороде были поставлены в связь с тем, что новгородцы «з государьскими изменники лазучьством ссылались». По всей видимости, новгородцев обвиняли в намерении расчленить Русское государство, передать трон великого княжения московского Владимиру Андреевичу и перейти вместе с Псковом в подданство Литвы. Становится понятным масштаб репрессий как против семьи удельного князя, так и во время карательного похода 1569–1570 годов: болезненно мнительный царь интерпретировал полученные на пытках показания как свидетельство существования разветвленного заговора.

В «Синодике опальных» в поименных перечнях казненных новгородцев абсолютно преобладают служилые люди, помещики и приказные (348 из 379 человек). Но среди 2170–2180 человек, погибших во время карательной экспедиции в Новгороде, больше всего, конечно, было посадских людей, то есть простых горожан. Помимо наказания ненадежных, с точки зрения государя, местных дворян и приказной администрации поход преследовал еще одну цель – пополнение опричной казны путем насильственных конфискаций сокровищ у монастырей и верхушки посада.

Опричники в Новгороде. Худ. М.И. Авилов. Первая треть XX века

Крупнейшей карательной акцией опричнины явился грандиозный поход на Тверь, Новгород и Псков, результатом которого стала гибель тысяч подданных

«Блуждающая» власть

Внутри двора шла непрерывная борьба за «места» как производное землевладения и служебных заслуг, и те, кто ее проигрывал, далее попадали в опалу и пополняли списки казненных. Один из первых пострадавших фаворитов – князь Петр Горенский, который в 1560–1564 годах был «пожалован великим жалованьем» (чинами кравчего и думного дворянина) и царь «держал его блиско себя». Но Горенский «учал быти не по государскому приказу», попал в опалу уже в феврале-марте 1565-го и был казнен за попытку его брата (или его самого) бежать в Литву. Столь же трагичная судьба постигла основателей опричнины, против которых была направлена одна из последних волн репрессий: в начале 1570-х в царской опале, часто в тюрьмах вдалеке от Москвы, погибли ближайшие к царю видные опричники Алексей и Федор Басмановы, князь Афанасий Вяземский, Захарий Очин-Плещеев, князь Михаил Черкасский, боярин и дворецкий Лев Салтыков.

Пиком репрессий стали публичные казни 25 июля 1570 года в Москве на торговой площади Китай-города, инициированные влиятельными представителями приказной бюрократии братьями Щелкаловыми. К смертной казни были приговорены опытные приказные деятели, десятилетиями руководившие внешней и внутренней политикой страны: печатник Иван Висковатый, царский казначей Никита Фуников, глава Поместного приказа Василий Степанов, глава приказа Большой казны Иван Булгаков, глава Разбойного приказа Григорий Шапкин. Вместе с руководителями приказного аппарата расправа постигла новгородских дьяков и помещиков, арестованных и, видимо, долго не признававших своей вины, и их семьи. К тому времени формирование нового опричного порядка управления приняло формы беспрецедентного террора, ударившего по самым разным категориям населения, в том числе по посадам и волостям.

Всевластие опричников ярко проявилось в истории бесчинств некоего Субботы Осорьина, отправленного в Новгород с поручением раздобыть для царской свадьбы с Марфой Собакиной «веселых» (скоморохов) и медведей. Перед отправкой скоморошьего каравана в Москву опричник вторгся на земскую – Софийскую – сторону Новгорода и натравил медведей на подьячих в земской избе. По возвращении в Александрову слободу он был одним из распорядителей свадебного пира, где его выходка наверняка получила огласку, немало позабавив самодержца и его окружение.

Управление страной в период опричнины осложнялось тем, что впервые с удельных времен в России появилась «блуждающая столица»: наведываясь в Кремль, царь не оставался там надолго. В первой половине 1565 года он в основном находился в Александровой слободе; с сентября-октября статус опричной «столицы» фактически получила Вологда; с 1567 по лето 1571 года Иван IV жил в Москве за пределами Кремля, на Воздвиженке; в дальнейшем до конца правления все больше времени проводил в Старице.

В первые годы опричная система обладала ярко выраженными чертами персонального управления царя, что воплотилось в упрощенной структуре опричной администрации, состоявшей из суда «бояр введенных», опричного дворца, казны и ведомства печатника. Фактически опричная часть государства стала управляться методами удельного княжества, что примитивизировало саму суть Русского государства, сделавшего в 1550-х значительные шаги по пути складывания аппарата власти, характерного для Нового времени.

Отмена опричного порядка в 1572 году не привела к прекращению репрессий и разделения царства; впереди были создание особого «двора», вокняжение Симеона Бекбулатовича, бесславное завершение Ливонской войны. Разбалансировав систему власти и отношений между «чинами», вбив клин между «опричными» и «земскими» детьми боярскими, опричнина проложила путь к Смуте начала XVII века, поставившей государство и народ на грань пропасти.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963

Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992

Кобрин В.Б. Опричнина. Генеалогия. Антропонимика. М., 2008

Владимир Аракчеев, доктор исторических наук, директор Российского государственного архива древних актов