События февраля

№122 январь 2025

980 лет назад

Новгородская святыня

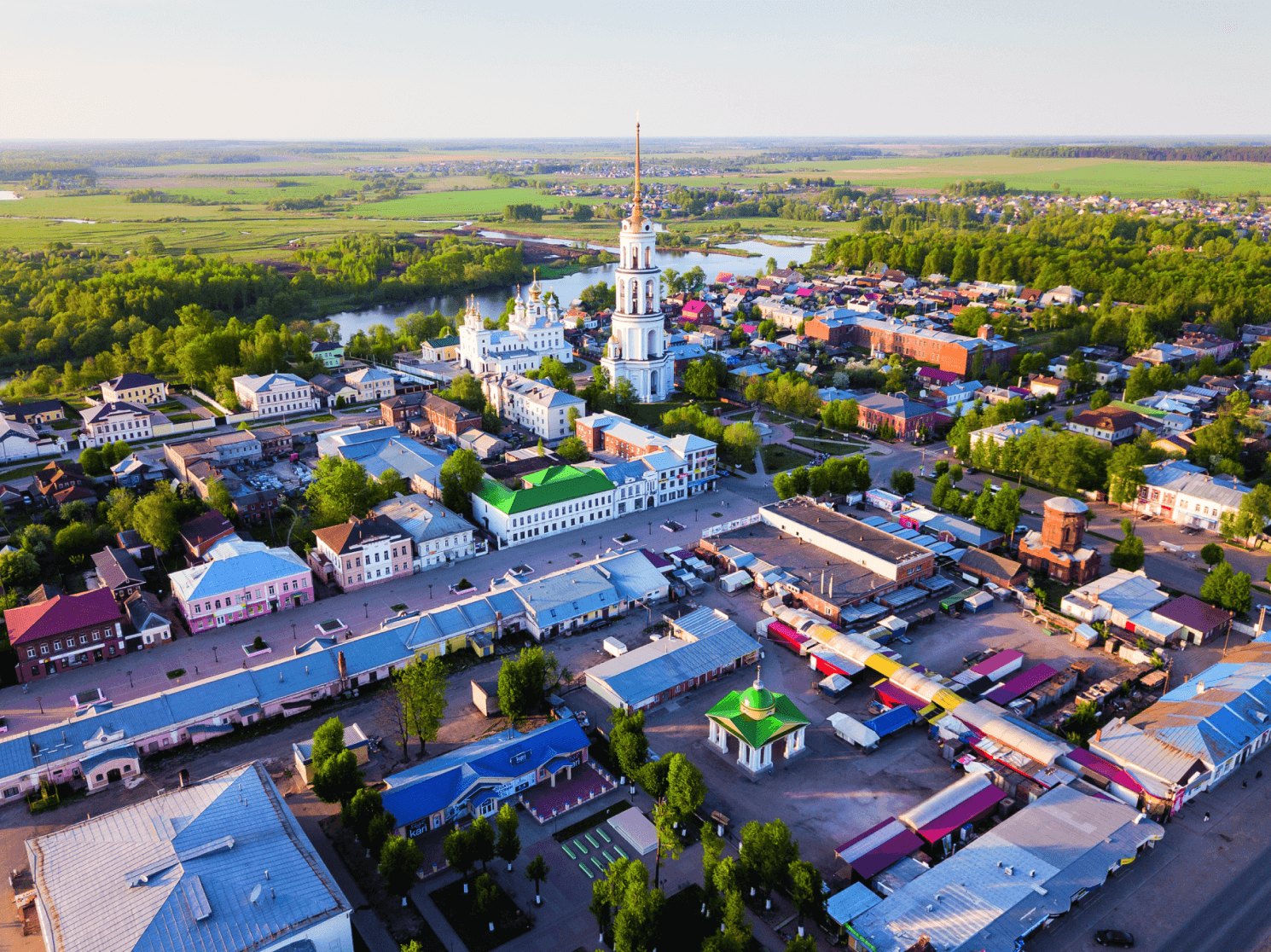

Началось строительство Софийского собора в Великом Новгороде

Из Новгородской летописи мы знаем, что первым храмом в городе стала деревянная церковь Святой Софии «из дуба о 13 верхах», построенная вскоре после Крещения Руси. В 1044 году были сооружены каменные стены кремля (детинца), но храм оказался за его пределами, а позднее сгорел. Тогда новгородский князь Владимир Ярославич решил последовать примеру своего отца Ярослава Мудрого, который воздвиг в Киеве величественный собор Святой Софии – по образцу константинопольского. 15 февраля 1045 года в Новгородском кремле на месте древнего «владычного двора» началось строительство грандиозного Софийского собора. Его возводили мастера, приглашенные из Византии, и киевляне, которые уже получили опыт каменного зодчества. На создание огромного храма ушло совсем немного времени – пять лет. Его высота от пола (он ниже современного уровня земли на два метра) до вершины креста составляла 38 метров. Массивные стены – шириной 1,2 метра – выкладывали из известняка, а арочные своды – из тонкого кирпича, плинфы. Стены решили не белить, как тогда было принято, и собор более полувека простоял с открытой кладкой. Над ним возвышаются пять куполов, еще один расположен над лестничной башней. В отличие от киевского собрата, новгородский храм оснастили крытыми галереями – зодчие учитывали суровый северный климат. В 1050 году (по другим данным – в 1052-м) собор был освящен. Роспись храма началась сразу после его постройки, к немногим сохранившимся до наших дней фрескам того периода относится изображение святых равноапостольных Константина и Елены, написанное, очевидно, еще византийскими мастерами.

Собор навсегда стал символом и духовным центром Новгорода. Несмотря на все исторические перипетии, он никогда кардинально не перестраивался и не утратил первоначальные черты, оставаясь древнейшим из сохранившихся на территории России. Его строгая, несколько аскетичная архитектура задала тон знаменитому новгородскому стилю в древнерусском зодчестве.

425 лет назад

«Сжечь не значит опровергнуть!»

Этими словами Джордано Бруно встретил смертный приговор

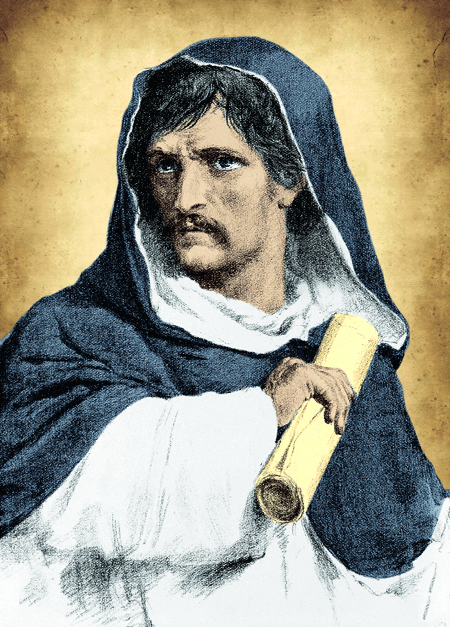

Знаменитый итальянский ученый, философ и поэт, при рождении получивший имя Филиппо, родился в 1548 году в семье солдата в местечке Нола неподалеку от Неаполя. В 17 лет в монастыре Святого Доминика он принял постриг и получил имя Джордано. Молодой монах отличался пытливым умом и широким кругом интересов. Занимаясь самообразованием, он заинтересовался гелиоцентрической теорией Николая Коперника. Развивая ее, Джордано пришел к идеям о бесконечности Вселенной и множественности миров, на которых возможно существование жизни. В области философии его увлекли идеи неоплатонизма и Николая Кузанского. При этом сам Бруно целью философии считал познание не трансцендентно-суверенного Бога, а природы, являющейся «богом в вещах».

В 1576 году заподозренный в ереси Бруно был вынужден покинуть монастырь. Долгие годы он скитался по Европе, несколько лет жил во Франции. На жизнь зарабатывал преподаванием и лекциями, которые пользовались успехом. Выступая на публичных богословских диспутах, высказывал идеи, вызывавшие негодование святых отцов Римско-католической церкви. В 1592-м он вернулся в Италию, где вскоре по доносу пригласившего его венецианского аристократа Джованни Мочениго был обвинен в ереси и арестован. За семь лет пребывания Джордано Бруно в римской тюрьме инквизиторам не удалось принудить его к покаянию и отречению от своих идей. В начале февраля 1600 года инквизиционный трибунал признал Бруно «нераскаявшимся, упорным и непреклонным еретиком». Его приговорили к «наказанию без пролития крови», что означало сожжение живьем. Выслушав вердикт, он произнес: «Сжечь не значит опровергнуть!» 17 февраля итальянский мыслитель погиб в огне на площади Кампо-деи-Фиори (площадь Цветов) в Риме. На ней в 1889 году ему был поставлен памятник.

Портрет Джордано Бруно. Неизв. худ. XIX век

300 лет назад

Смерть императора

Ушел из жизни Петр Великий

Деятельный и энергичный, царь Петр Алексеевич не обладал богатырским здоровьем. С молодых лет он часто страдал от простуд, а на пятом десятке его стали беспокоить урологические заболевания и гипертония. Император был нелегким пациентом: отказывался менять образ жизни, соблюдать диету, не воздерживался от посещения пирушек, был по-прежнему активен в государственных делах. «Болезнь упряма, знает то натура, что творит, но о пользе государства пещись надлежит неусыпно, доколе силы есть», – говорил он своему медику Лаврентию Блюментросту. Недуг обострился в начале 1725 года. Силы оставляли государя, он страдал от озноба, терял сознание. Не вставал с постели, установленной в рабочем кабинете, «конторке», в его любимой резиденции – дворце на набережной Невы у Зимней канавки. Две операции, которые провел британский врач Уильям Горн, извлекший из пациента несколько фунтов гнойной мочи, не помогли.

Ранним утром 28 января (8 февраля) 1725 года Петра I не стало. Ему было 52 года. В соответствии с законом, принятым в 1722-м, он имел право назначить наследника. По легенде, за день до смерти император совершил такую попытку, но сумел начертать только два слова: «Отдайте всё…» – и впал в забытье. Похороны состоялись на 42-й день после кончины монарха. До этого его тело находилось в траурном зале Зимнего дворца, чтобы тысячи подданных могли проститься с ним. На панихиде архиепископ Феофан Прокопович произнес эмоциональный панегирик, начав его словами: «Что се есть? До чего мы дожили, о россияне? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем!» Первым из русских царей Петр был похоронен в основанном им Санкт-Петербурге, в Петропавловском соборе. Преемники великого монарха неизменно подчеркивали свою верность его начинаниям. Памятник императору, открытый на Сенатской площади в 1782 году, стал символом Российской империи. А череде дворцовых переворотов, начавшейся после смерти Петра, положил конец указ (акт) его правнука Павла I, который в 1797 году строго регламентировал порядок престолонаследия в России.

Петр I на смертном ложе. Худ. И.Н. Никитин. 1725 год

250 лет назад

Арест самозванки

Граф Алексей Орлов взял под стражу «княжну Тараканову»

Происхождение этой женщины до сих пор не установлено. Она использовала разные имена, но никогда не представлялась княжной Таракановой. Жила в Германии, Франции, Голландии, Италии, кружила головы состоятельным кавалерам. Называла себя «русской княжной Елизаветой Владимирской». В конце 1774 года в кругах, близких к польским магнатам Каролю Радзивиллу и Михаилу Огинскому, начали распространять слухи, что под именем «княжны Володимир» скрывается дочь покойной русской царицы Елизаветы Петровны и ее фаворита графа Алексея Разумовского. Появление самозванки могло стать причиной политических игр, направленных против России и императрицы Екатерины II. В письмах к османскому султану «княжна» утверждала, что ей удастся склонить на свою сторону моряков российской эскадры, стоявшей тогда в итальянском Ливорно. Командовал эскадрой граф Алексей Орлов, который в августе 1774 года получил от Елизаветы письмо с предложением помочь ей занять российский престол. Он немедленно сообщил об этом Екатерине II и получил приказ «поймать всклепавшую на себя имя во что бы то ни стало». В феврале 1775-го в Пизе граф познакомился с мошенницей. Вместе они отправились в Ливорно. «Говорит хорошо по-французски, по-немецки, немного по-итальянски, разумеет по-английски: думать надобно, что и польский язык знает», – докладывал о ней Орлов. Русским языком она не владела.

Заверив Елизавету в своей поддержке, 13 (24) февраля 1775 года на борту корабля «Святой великомученик Исидор» граф устроил ей торжественную встречу, с почестями и фейерверком, после чего русские моряки неожиданно арестовали ее. Орлов доставил «княжну» в Петербург. Там ее держали в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Самозванка скончалась в заключении в декабре 1775 года от туберкулеза. После ее смерти французский дипломат Жан Анри Кастера в своих воспоминаниях вывел интриганку под именем «княжны Таракановой». До сих пор о ней ходят самые невероятные легенды. Судьба, полная романтических авантюр, привлекает писателей и художников.

Княжна Тараканова. Худ. К.Д. Флавицкий. 1864 год

210 лет назад

Последний побег Бонапарта

Наполеон покинул остров Эльба

По договору, заключенному в Фонтенбло в апреле 1814 года с представителями России, Пруссии и Австрии, Наполеон признал поражение в войне против коалиции союзников. Его не стали лишать титула императора, но от власти над Францией он отказался. Владением Бонапарта стал остров Эльба, расположенный неподалеку от его родной Корсики. В качестве охраны он имел право держать не более 400 солдат. Надзор за ним осуществлял полковник британской армии Нил Кэмпбелл, весьма небрежно исполнявший свои обязанности. Союзники и предположить не могли, что разгромленный завоеватель еще может представлять опасность.

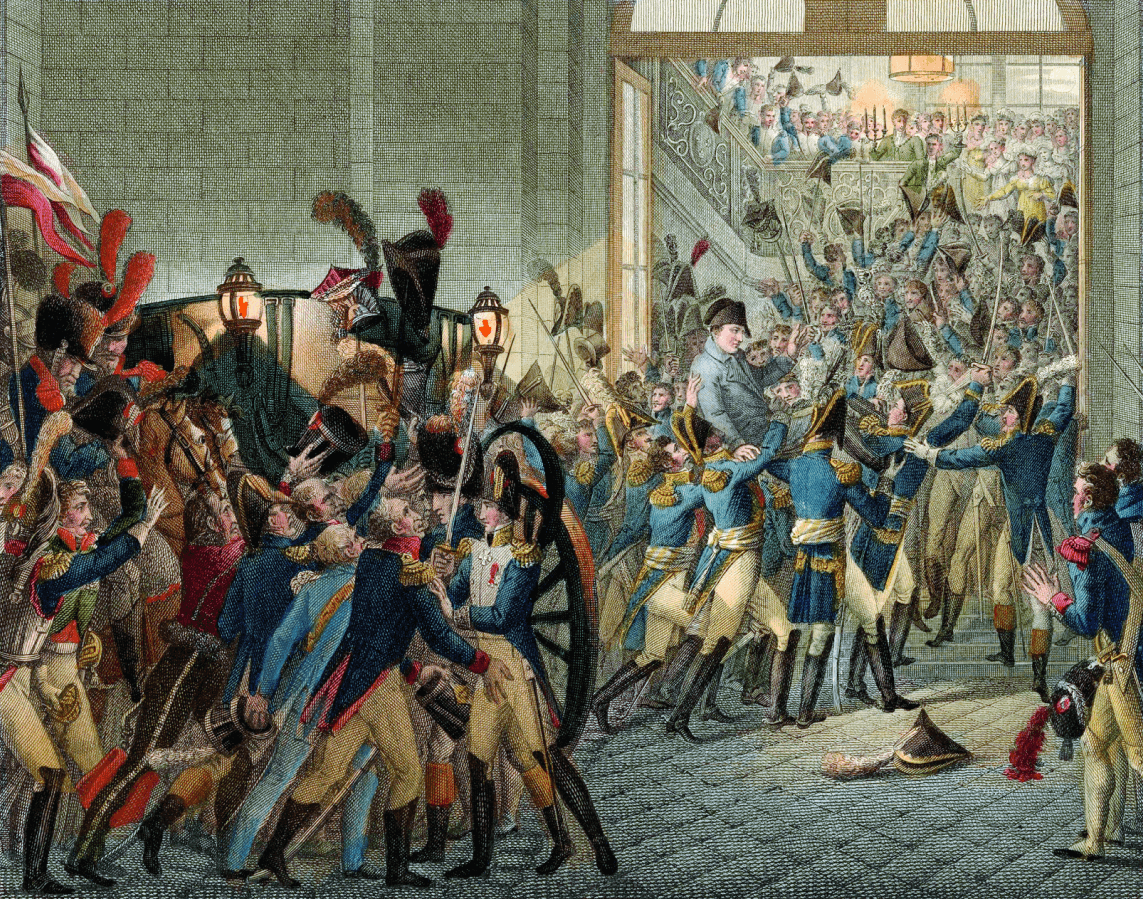

Окружением Бонапарта стали несколько сотен верных ему офицеров и солдат. Он сразу стал нарушать положения договора и сколотил на Эльбе тысячное войско. Получал сведения из Парижа и из Вены, где проходил конгресс, на котором ведущие державы Европы договаривались о будущем мироустройстве. Бонапарта не покидали мысли о реванше. Он пришел к выводу о непрочности режима короля Людовика XVIII. 25 февраля 1815 года император объявил генералам Анри Бертрану, Антуану Друо и Пьеру Камбронну о решении вернуться во Францию и приказал тайно напечатать прокламации к французскому народу и к армии: «Приходите и становитесь под знамена вашего вождя». По части пропаганды он легко переигрывал сторонников короля. 26 февраля Наполеон навсегда покинул Эльбу. На пристани его провожала восторженная толпа. Погрузив на несколько судов 1100 солдат, он отплыл в сторону Франции. Наполеону хватило 20 дней, чтобы на его сторону перешла почти вся французская армия. Он триумфально вошел в Париж. Но союзники возобновили боевые действия против узурпатора. Его торжество продолжалось 100 дней и завершилось крахом в битве при Ватерлоо и июньским отречением от престола. В июле 1815 года побежденного императора сослали на удаленный от берегов остров Святой Елены в Атлантическом океане. Бегство оттуда было невозможным.

Наполеон возвращается с острова Эльба. Худ. Ф.-Ж. Хайм. 1815 год

80 лет назад

Несломленный

В концлагере Маутхаузен принял мученическую смерть генерал Дмитрий Карбышев

Он окончил Николаевское инженерное училище, а позже инженерную академию. Военная служба будущего генерала началась в Маньчжурии в саперном батальоне. В чине поручика он участвовал в Русско-японской войне, был награжден пятью боевыми орденами. Проявил себя как талантливейший военный инженер, руководил строительством укреплений в Севастополе и Брест-Литовске. В конце 1917 года подполковник Карбышев вступил в Красную гвардию. Участвовал в обороне Царицына. В 1920-м руководил инженерным обеспечением штурма Чонгарских укреплений и Перекопа. Был председателем Военно-технического комитета Красной армии, преподавал инженерное дело в Военной академии Генштаба. Великая Отечественная война застала генерал-лейтенанта Карбышева в штабе 3-й армии в Белоруссии, в Гродно, 27 июня штаб оказался в окружении. 8 августа в Могилевской области во время попытки прорваться из вражеского кольца, после тяжелой контузии, Карбышев попал в плен. Он прошел семь немецких концлагерей, включая Освенцим и Майданек. Гитлеровцы не раз предлагали ему сотрудничество, но генерал не шел на сговор с врагами Отечества. «Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу», – отвечал немцам Карбышев. «Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за 60 лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму» – таков был вердикт гитлеровцев.

Последним местом заключения Карбышева стал концлагерь Маутхаузен в Австрии. Лагерное начальство получило инструкцию: «Применять к нему самые строгие меры, невзирая ни на старость, ни на чин». Когда части Красной армии приближались к Австрии, немцы приступили к уничтожению узников. В ночь на 18 февраля 1945 года после побоев и пыток Карбышева вывели на плац и на морозе долго обливали холодной водой. Сердце 64-летнего изможденного человека остановилось. Его тело сожгли в печи. В 1946-м генерал, ставший символом верности Родине и воинскому долгу, посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Памятник генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии. Скульптор В.Е. Цигаль. 1963 год