Новый опыт отношений

№122 январь 2025

Почему в 1990-е России не подошел китайский путь реформ и как сейчас двум странам удается сохранять баланс интересов? Об этом в интервью «Историку» размышляет видный российский дипломат, сенатор Андрей Денисов

Беседовал Владимир Рудаков

Трудно найти более сведущего в китайских делах дипломата. Впервые в Китае выпускник МГИМО Андрей Денисов оказался в начале 1970-х. В тот период отношения СССР и КНР находились практически на самой нижней отметке. На китайском направлении дипломат работал все 1980-е и почти все 1990-е годы – не просто наблюдал, но участвовал в выработке решений, позволивших нормализовать отношения двух стран, а затем и вывести их на небывало высокий уровень. Позже он стал постоянным представителем России при ООН, сменив на этом посту возглавившего МИД Сергея Лаврова, потом – первым замминистра иностранных дел, а в 2013-м на долгих девять лет вернулся в Пекин как чрезвычайный и полномочный посол России.

По мнению Андрея Денисова, ускорение процессам нормализации советско-китайских отношений, наконец обозначившимся в начале 1980-х, придали приход к власти Михаила Горбачева и запущенная им перестройка. Прежде всего это касается предложения Москвы решить болезненный для Пекина пограничный вопрос согласно нормам международного права, то есть установив границу не по берегам, а по фарватерам рек. Это был прорыв, считает дипломат.

Андрей Денисов

Фактор Горбачева

– Сразу спрошу: решение по границе – это был разумный компромисс или все-таки уступка в духе тех, которые в тот период часто делались Горбачевым на западном фланге?

– Я глубоко убежден, что это был разумный компромисс, правильный шаг. Такой подход давал возможность выйти из тупика, поскольку ситуация здесь была абсолютно однозначная – либо есть выход, либо его нет. В данном случае мы этот выход увидели. Да, действительно, если так костяшки перебрасывать на счетах то в одну сторону, то в другую, можно и усмотреть в этих решениях уступку с нашей стороны. Но на самом деле СССР и КНР в тот момент испытывали объективную потребность в улучшении отношений, и нерешенная пограничная проблема висела тяжким грузом. Ее можно было обсуждать годами и десятилетиями и так и не прийти к результату.

Обращаю внимание, что граница между Советским Союзом и Китаем только на восточном участке, то есть от Тихого океана до стыка с Монголией, – это примерно 4300 км, и еще огромный участок (свыше 3000 км) был на западе от Монголии – я имею в виду границу со Средней Азией. Сейчас там остался небольшой кусочек российско-китайской границы – около 50 км в Республике Алтай, а дальше начинается китайско-казахстанская граница, затем китайско-киргизская, китайско-таджикская. Теперь это уже не наша граница, но тогда была нашей. Я считаю, что в тот момент стороны, проявив государственную мудрость, нашли способ решения сложнейшего пограничного вопроса.

– Это дало возможность начать распутывать другие проблемные узлы?

– Конечно, а ведь их было немало. Советское военное присутствие в Афганистане, напряженные отношения КНР с Вьетнамом, источником которых Пекин считал Москву, наши военные базы в Монголии – вот три сюжета, по которым удалось найти решение. После долгих переговоров, в феврале 1989 года, завершился вывод наших войск из Афганистана. Очень непросто складывалась ситуация с Вьетнамом: помню, мы на переговорах доказывали китайским партнерам, что Вьетнам – суверенная страна и мы не можем взять и заставить его что-то делать или не делать, да и никогда не будем этим заниматься, это не наш подход. Китайцы не верили в это. В конечном счете появлялись в документах записи типа такой, что стороны надеются на скорейший вывод вьетнамских войск из Камбоджи. И эти войска действительно были выведены, но не из-за того, что кто-то сильно давил, а из-за того, что ситуация подвела к тому, что они стали уже не столь там необходимы. То же самое касалось и Монголии: необходимость держать в этой стране довольно дорогостоящий контингент наших войск в силу общей разрядки отношений с Китаем исчезла. Таким образом, в рамках переговорного процесса удалось разрядить атмосферу, отвести военную угрозу, которую и в Пекине, и в Москве воспринимали очень серьезно.

Да и внутренняя ситуация в нашей стране начала меняться, мы перестали придавать гипертрофированное значение чистоте наших идеологических позиций. Это тоже разрядило обстановку и создало условия для визита Горбачева в Пекин в мае 1989 года, в ходе которого было официально заявлено о полной нормализации и межпартийных, и межгосударственных отношений.

Китайский путь

– Что предопределило успех китайских реформ, почему этот путь оказался более результативным, чем горбачевская перестройка?

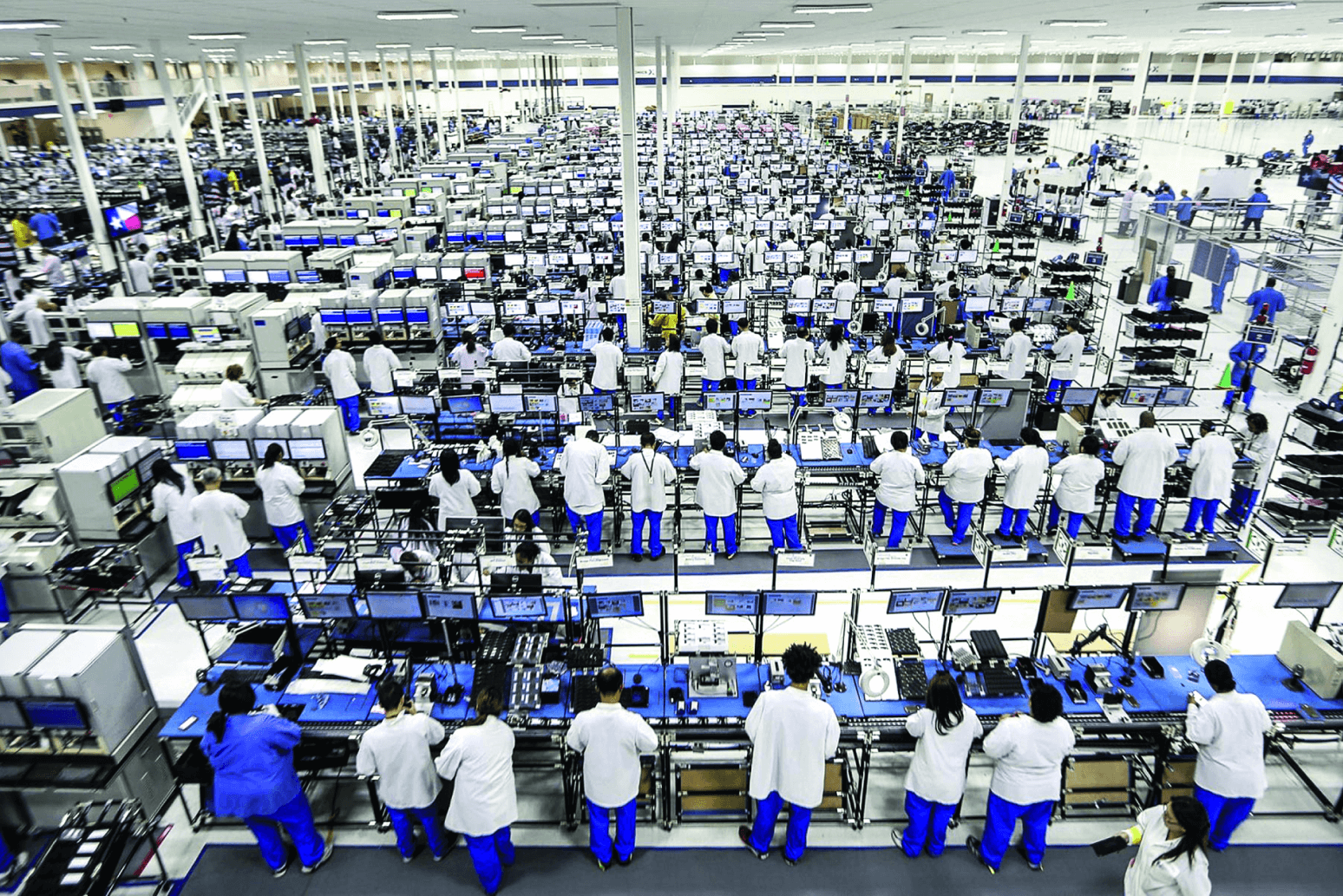

– Изначально в СССР скептически оценивали китайские реформы – главным образом в силу определенной идеологической инерции и политической предвзятости. А ведь китайцам прежде всего надо было просто накормить страну, обнищавшую до крайнего предела в результате известных экспериментов Мао Цзэдуна. В итоге в сельском хозяйстве Китая с 1979 года начался переход к так называемому семейному подряду, который позволил в короткий срок обеспечить население продуктами питания. Ну а дальше реформа пошла вперед, причем не совсем таким уж гладким путем, как зачастую кажется. Те, кто руководил тогда китайской экономикой, в первую очередь это Дэн Сяопин и его сторонники, пришли к выводу, что надо что-то менять в подходах. Не цепляться за какие-то старые догмы, которые абсолютно одеревенели со времен Мао Цзэдуна, а надо, сохраняя социалистический строй как некий политический стержень, придать экономике больше гибкости за счет внедрения разного рода рыночных рычагов и за счет активизации связей с внешним миром, первым делом с Западом. Это был в чем-то и рискованный, но безусловно правильный и просчитанный ход со стороны Китая. Нормализация отношений с Западом позволяла быстрее и лучше реализовать преимущества китайской экономики, прежде всего воспользовавшись достаточно дешевой рабочей силой в стране.

Это сейчас Китай – лидер в области искусственного интеллекта, электрического автомобильного транспорта, космических исследований… Можно долго перечислять сферы, в которых он лидирует. А ведь начинала КНР с производства самой простой бытовой продукции, которая в силу дешевизны китайского труда имела низкую себестоимость. Поэтому довольно быстро Китай стал «мастерской мира». Таким образом, успех китайских реформ определили два фактора. Первый – отказ от идеологических шаблонов, и второй – это объективная необходимость перемен. Китай достиг дна, дальше падать вниз было некуда и с точки зрения обнищания населения, и в плане деградации экономики… Тут либо пан, либо пропал.

– В Советском Союзе первая часть имела место: от догм в годы перестройки удалось так или иначе отказаться. Но СССР не пошел по китайскому пути. Почему?

– Во-первых, в начале перестройки мы еще не достигли дна. У нас, конечно, был бедный потребительский рынок, сплошной дефицит, но голода не было. Мы жили специфической, однако в целом нормальной жизнью, особенно городское население. Во-вторых, в Советском Союзе были другие факторы производства. Ведь что такое дешевые рабочие руки? Это фактор производства. В СССР такого фактора не было: рабочие руки были, но в силу уровня образования населения и более высокого, если сравнивать с Китаем, уровня жизни они не были дешевыми. Кроме того, в Советском Союзе в силу особенностей его исторического развития структура экономики оказалась искривленной: слишком большим был удельный вес тяжелой и оборонной промышленности. Не будем чересчур строго порицать за перекос наших предшественников: это было вызвано необходимостью – противостоянием внешним угрозам. В Китае такого искривления не было. В-третьих, КНР чисто психологически легче было отказаться от старого наследства в идеологии, поскольку оно ушло вместе с Мао Цзэдуном и с теми, кто его окружал. Во власть вернулись люди, которые от Мао Цзэдуна пострадали, в том числе Дэн Сяопин, которые имели возможность, будучи сосланными куда-то там в деревню, видеть реальную жизнь и реальные потребности развития своей страны. И в-четвертых, китайская модель с самого начала строилась в расчете на внешний рынок, на экспорт. КНР стала страной-экспортером. А нам что было поставлять за рубеж? Мы уже тогда экспортировали нефть, газ, лес и считали, что этого достаточно. То есть практически никакой сложной продукции, кроме разве что оружия, мы за границу не поставляли. А Китай потихонечку, шаг за шагом начал двигаться к всеобъемлющей экспортной стратегии. И не прогадал.

Так что теоретически можно рассуждать о чем угодно, но я, наблюдая собственными глазами и сравнивая в течение многих лет жизнь в родной стране и в Китае, пришел к выводу, что китайский путь реформ изначально был для нас непригоден. Мы могли какие-то собственные рецепты найти – это другой вопрос, но это был бы не китайский путь.

Завод Foxconn, сборщик iPhone, в китайском городе Шэньчжэнь

Наблюдая собственными глазами и сравнивая в течение многих лет жизнь в родной стране и в Китае, я пришел к выводу, что китайский путь реформ изначально был для нас непригоден

Цена демократии

– Еще одно важное отличие заключается в том, что Горбачев большое внимание уделял демократизации, которую рассматривал даже не как средство, а как цель развития страны. В Китае к этому относились более прагматично…

– Совершенно верно. В Китае наша «демократизация» 1980-х годов – демократизацию давайте возьмем в кавычки, потому что это была демократизация лозунгов, инструмент расшатывания системы управления, – считается одной из причин разрушения СССР. На каком-то этапе было сочтено, что политическая конструкция нашего общества затрудняет экономический прогресс, поэтому надо ее ломать. В итоге абсолютно правильная идея, что демократизация должна помогать социально-экономическому развитию, перешла в свою противоположность, приобрела самодовлеющий характер: давайте сначала разрушим старую политическую систему, а потом возьмемся за экономику.

Путь китайских реформ был отнюдь не гладким, возникали очень серьезные кризисы, и главный из них – это совпавший как раз с визитом Горбачева кризис 1989 года, печально известные события на площади Тяньаньмэнь. По сути, это было то, что мы сейчас называем цветной революцией, – проба сил Запада, попытка использовать внутренние противоречия в стране, чтобы раскачать китайское общество, породить новые политические движения, которые смели бы власть коммунистической партии. Но у тогдашнего руководства Китая, прежде всего у Дэн Сяопина, хватило мудрости и сил удержать ситуацию.

События на пекинской площади Тяньаньмэнь 1989 года стали одним из серьезнейших испытаний, с которыми столкнулась КНР на пути реформ

– Сил, видимо, хватило не у всех: генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Чжао Цзыян, с которым буквально накануне встречался Горбачев, был тогда снят со всех постов и помещен под домашний арест. Почему? Он выступал на стороне тех, кто действовал на площади, или просто не смог нейтрализовать этот вызов?

– Скорее второе. Расклад сил в китайском руководстве того времени был, безусловно, совсем не таким, как, например, в Чехословакии в 1968 году. Нет, таких крайностей, такого расхождения не было: просто кто-то считал, что нужно пойти на рискованные, но необходимые шаги для того, чтобы сохранить существующую политическую систему, политическую власть. Решение о применении силы, о разгоне протестующих на площади Тяньаньмэнь принимал Дэн Сяопин. Оно было очень нелегким, но тем не менее это делалось во имя спасения государства. Однако были и те, кто выступал за более мягкий подход. Чжао Цзыян оказался из их числа. В итоге его заключили под домашний арест. Формально же тогдашний генеральный секретарь поплатился за то, что он в беседе с Горбачевым раскрыл государственную тайну, сказав, что «все решения в нашей стране принимает товарищ Дэн Сяопин». За это он и был наказан.

– Но это был повод, конечно?

– Конечно, повод. Ему приписали разглашение государственной тайны, которая и без того была всем очевидна – и внутри Китая, и вовне.

– Не может не вызывать восхищения, что в стране были страховочные инструменты в лице того же Дэн Сяопина, который смог принять решение даже вразрез с мнением лидера партии, генерального секретаря ЦК. В СССР такого механизма не существовало, а потому Горбачева некому было поправить, когда всем стало очевидно, что он завел страну не туда.

– В тот момент Дэн Сяопин вообще никаких государственных постов не занимал: он был председателем Всекитайской федерации любителей игры в бридж – это весьма популярная в Китае карточная игра. Но он был национальным лидером. И здесь, вне всякого сомнения, сказалась роль личности в истории. Возможно, стоит искать корни этого явления в конфуцианстве, то есть в системе, насчитывающей две с половиной тысячи лет. В ней есть определенный свод неписаных правил, определяющих китайскую ментальность, и одно из них – уважение к старшим. Иначе как объяснить, что человек, не наделенный какими-то юридически прописанными полномочиями, оставался, как в конфуцианской семье, всеобщим отцом, лидером, авторитет которого никто не оспаривал?

После СССР

– Как в Китае отнеслись к распаду Советского Союза? Что это был за опыт и как поменялось, если поменялось, отношение к нашей стране?

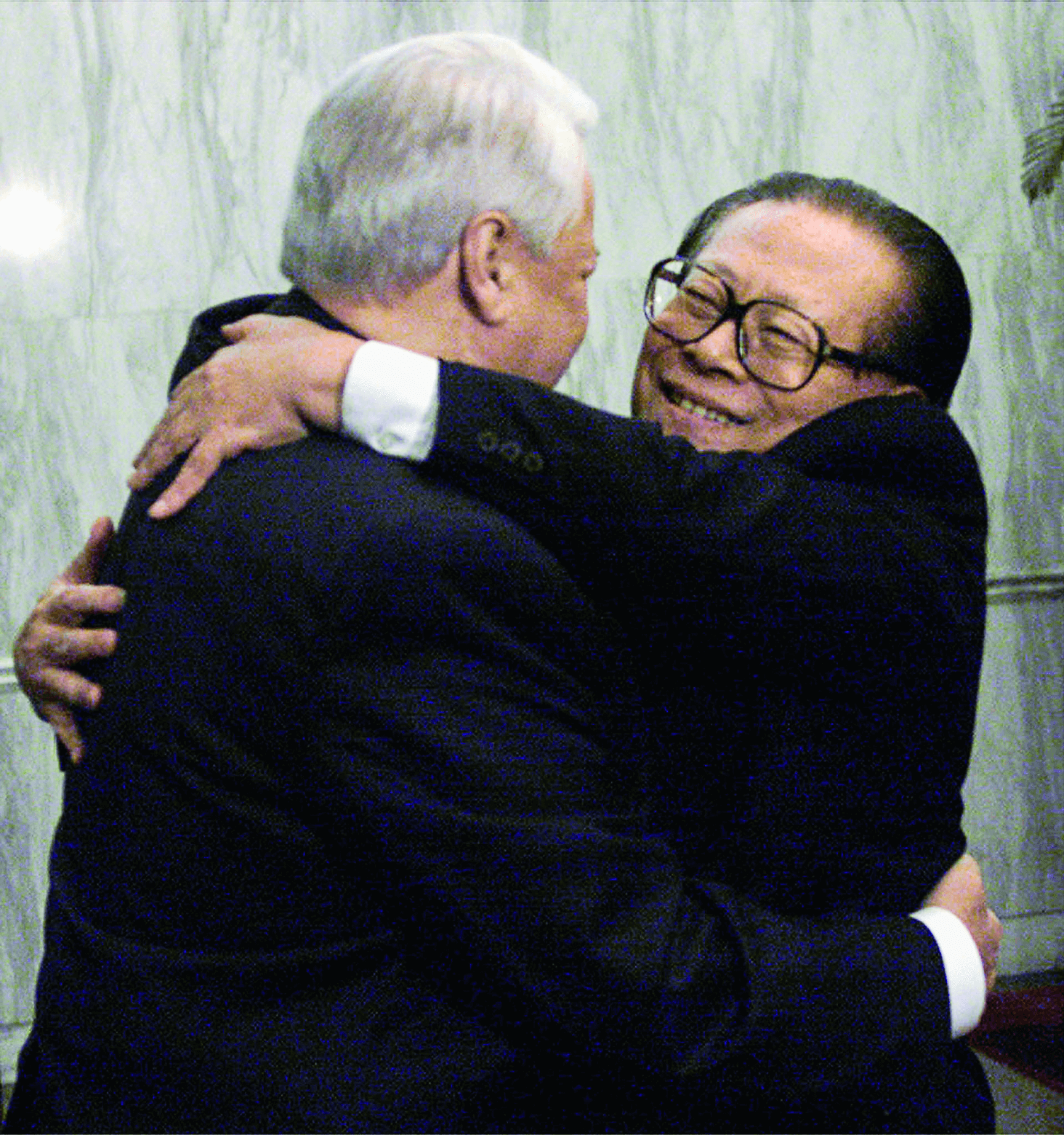

– Если начать со второго, то отношение к нам как к партнеру, как к соседу в общем-то не поменялось. Я тогда работал в Китае, и начальный период российско-китайских отношений проходил на моих глазах. И я могу свидетельствовать с полной очевидностью, что мы сумели избежать каких-то конвульсий и обеспечить, как принято говорить, бесшовное соединение, не растеряв наработок конца советской эпохи. Достаточно сказать, что уже в декабре 1992 года состоялся визит в Китай президента России Бориса Ельцина, который зафиксировал переход из одного состояния в другое без потери качества.

Но была, конечно, и эмоциональная, идеологическая, если хотите, сторона дела. Для Китая распад СССР стал в известной мере экзистенциальным моментом, сопоставимым в чем-то с реакцией на ХХ съезд КПСС 1956 года с его, как это было принято называть у нас в литературе, «развенчанием культа личности Сталина». Ведь политическая и социально-экономическая модель, принятая в Китае после октября 1949-го, – это же была по существу советская модель. А коль скоро в СССР решили, что Иосиф Сталин не просто ошибался, но оказался тираном и чуть ли не преступником, то, значит, есть сомнения в правильности той модели, которую КНР заимствовала у Москвы. Примерно так рассуждали китайские руководители – прежде всего Мао Цзэдун. Именно поэтому в Китае тогда произошел перелом и от достаточно мягких, либеральных, я бы сказал, принципов управления обществом перешли к резкому закручиванию гаек. Это называлось борьбой с правыми элементами. Она приняла тотальный характер. Потом это привело к маоистским экспериментам, которые спустя как минимум два десятилетия пришлось выправлять уже Дэн Сяопину.

– А в 1990-е годы какой была эмоциональная сторона дела?

– Распад Советского Союза породил в умах китайских аналитиков размышления на тему: что это было? В чем дело – в порочности самой социалистической модели или же в неспособности тех людей, которые оказались во главе СССР, противостоять негативным тенденциям развития? Разумеется, выбор был сделан в пользу второго варианта. Но из этого следовал вывод: если сама по себе социалистическая система правильна и прогрессивна, а просто люди, которые оказались во главе самой большой и самой мощной социалистической страны, не справились с возложенной на них ответственностью, значит, лидерство в мире социализма объективно переходит теперь к Китаю как к самой большой стране, продолжающей развиваться на основе этой модели. В рамках этого произошло и определенное продвижение в теоретической области, стало в более целостном виде формироваться то, что называется моделью социализма с китайской спецификой.

Последний зарубежный визит Бориса Ельцина в качестве президента России в Китай запомнился его жесткими антиамериканскими заявлениями. На фото – с председателем КНР Цзян Цзэминем. Декабрь 1999 года

Больше, чем союз

– Если говорить про сегодняшний день, в чем интерес Пекина к стратегическому партнерству с Москвой и готов ли Китай воспринимать Россию как равноправного партнера, учитывая разный вес двух государств – в первую очередь в экономическом плане? Запад после распада СССР, как мы знаем, нас равным партнером считать не захотел…

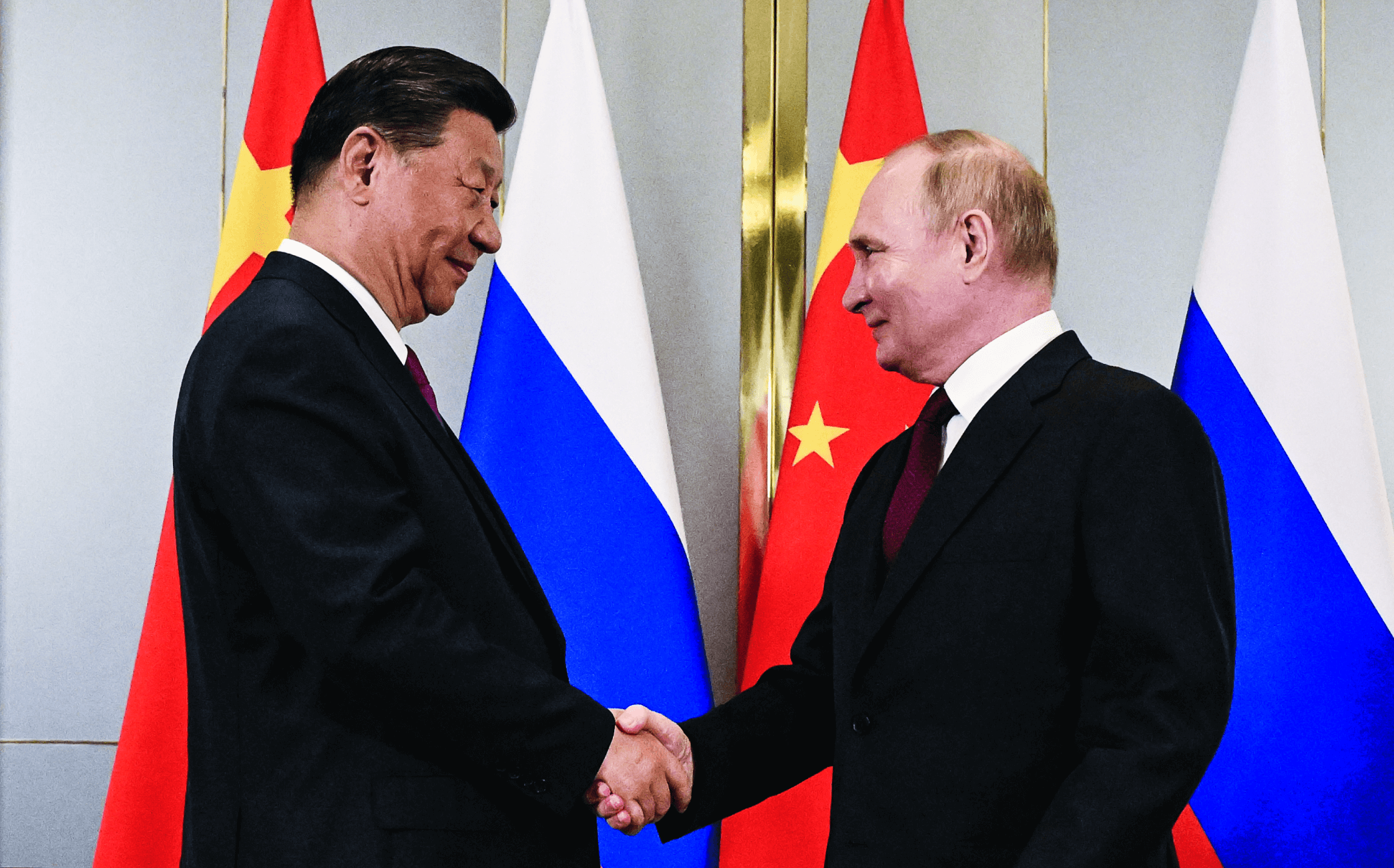

– Сопоставлять Запад и Китай в этом смысле, я думаю, совершенно неуместно. Запад, как он считает, победил Советскую Россию. В США даже медаль по этому поводу учредили, то есть не видели нас иначе, как в качестве не просто младшего, а слабого, зависимого партнера, что никоим образом не отвечало нашим взглядам. С Китаем же у нас никогда такого не было. Он нас, как говорится, не пересиливал. К моменту распада СССР, а это было почти 35 лет тому назад, на рубеже 1990-х годов, Китай еще не являлся тем, кем он является сейчас. Кроме того, надо иметь в виду, что все-таки наши отношения с ним не союзнические, давайте здесь быть строгими в терминах. Союз – это документально оформленные блоковые отношения двух государств. Вот НАТО – это союз, там, как выразился наш президент, «нравится, не нравится – терпи, моя красавица». У нас с Китаем нет союза, именно поэтому мотив блоковой, союзной дисциплины в наших отношениях отсутствует.

– Сейчас, когда все стремятся не брать на себя повышенных обязательств, это скорее даже хорошо…

– Председатель КНР Си Цзиньпин как-то сказал, что отношения наши не являются союзом, но по ряду направлений они выше, чем союзнические, – прежде всего с точки зрения взаимного доверия. Доверие действительно достаточно высокое, потому что мы просто объективно нуждаемся друг в друге на фоне вынужденного противостояния Западу во главе с Соединенными Штатами. И это прекрасно понимают и в Китае, и у нас. В этом отношении мы в самом деле в одной лодке, заинтересованы друг в друге, в выстраивании нормальных стабильных отношений.

Что касается соподчиненности, то, как я уже сказал, нет никакой блоковой солидарности и союзничества, мы даже в Совете Безопасности ООН не всегда голосуем одинаково, поскольку есть вещи, на которые мы смотрим как две большие страны – каждая со своей спецификой и своими интересами. Например, у нас под боком украинский кризис, а Китай к нему отношения не имеет, но и у Китая существуют определенные проблемы с некоторыми южными соседями, к которым мы тоже, естественно, прямого отношения не имеем. Это первое. И второе. Экономика Китая с точки зрения ее масштабов почти уже в 10 раз в цифровом выражении больше, чем наша экономика. Однако у нас есть природные ресурсы, у нас есть другие мощные факторы. Скажем, в отношении стратегических вооружений мы по-прежнему находимся на паритетном уровне с Соединенными Штатами Америки, а Китай ощутимо далеко отстает. Поэтому, когда мне задают вопрос, не станем ли мы младшим партнером КНР, я всегда отвечаю, что это в значительной мере зависит от нас самих, а не от кого-то еще. Важно также понимать: Россия не нужна Китаю как младший партнер. Китай нуждается в нас как в сильном партнере, и мы нуждаемся в нем как в сильном партнере, поскольку в одиночку нам не выстоять.

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита ШОС. 3 июля 2024 года

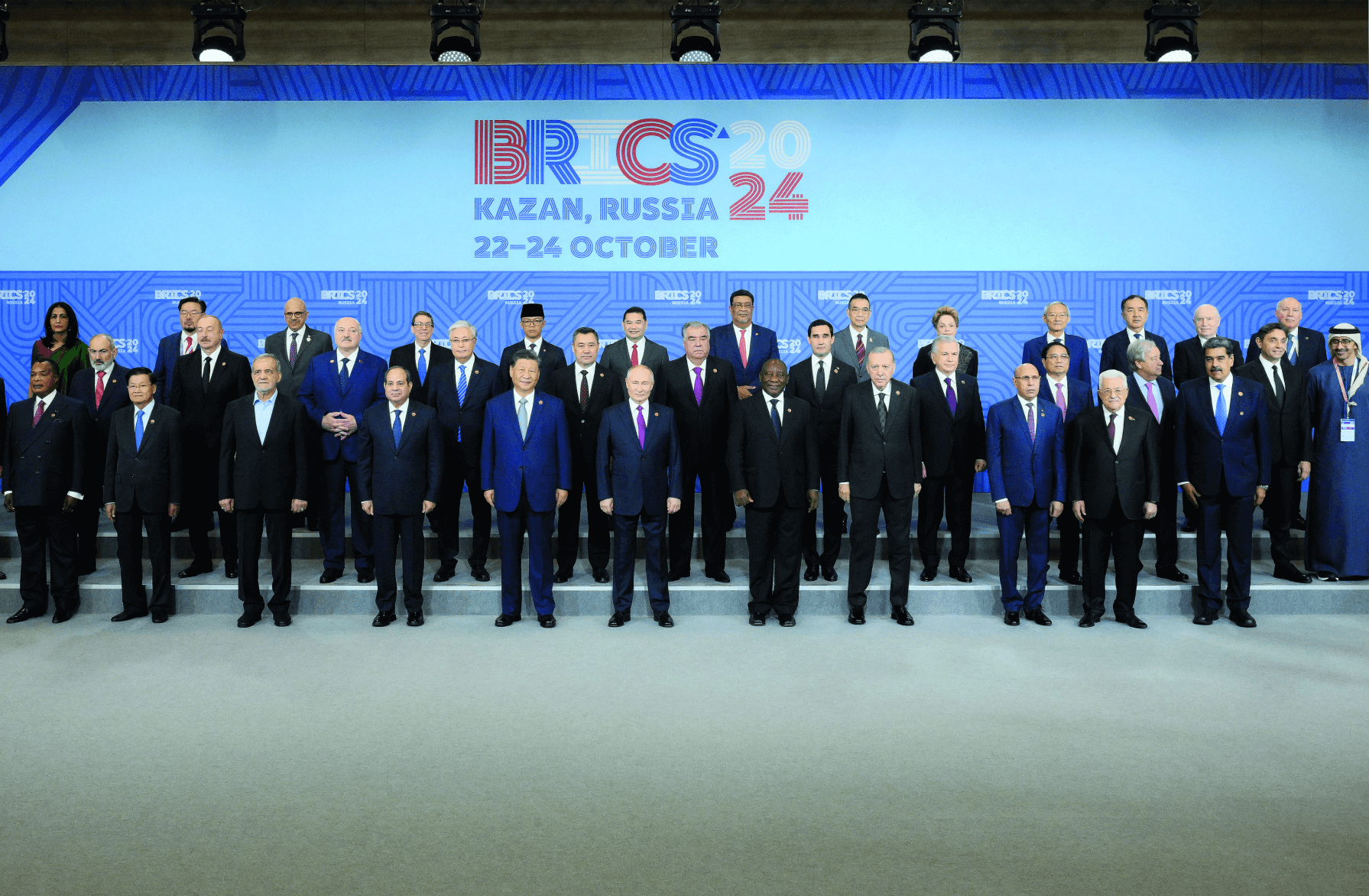

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин среди глав делегаций – участников заседания XVI саммита БРИКС. Казань, октябрь 2024 года

Владимир Рудаков