Снова вместе

№122 январь 2025

Мало кто будет спорить с характеристикой нынешних отношений России и Китая как лучших в истории. Как и благодаря чему удалось переломить негативный тренд, резко обозначившийся в 1960-е годы?

Иван Зуенко, кандидат исторических наук

Эта формулировка – «лучшие отношения в истории» – неоднократно озвучивалась лидерами и министрами иностранных дел России и Китая, она подтверждается динамичным ростом товарооборота и гуманитарных контактов, отсутствием между сторонами территориальных споров, совместным участием в развитии таких организаций, как БРИКС и ШОС. Очевидно и то, что это сотрудничество двух стран важно не только для них самих. Если цитировать недавнее интервью президента России Владимира Путина, оно является «одним из ключевых факторов стратегической стабильности во всем мире».

В то же время эти отношения – составная часть своеобразного внешнеполитического «треугольника», конфигурация которого как минимум в последние полвека в значительной степени определяет содержание мировой политики. Речь о «треугольнике» Москва – Пекин – Вашингтон. Весьма популярна точка зрения, что нынешнее сближение России и Китая вызвано как раз «двойным сдерживанием» со стороны США, которые чувствуют потерю своей гегемонии и давят на две страны, выглядящие наиболее заинтересованными в смене прежнего мирового порядка. Логичным продолжением этого тезиса может быть идея, что если уж все дело в «американском факторе», то стоит Вашингтону «пойти на мировую», например, с Москвой (или Пекином) – и российско-китайское сближение окажется пшиком.

Чтобы понять, насколько такие рассуждения обоснованны, нужен ретроспективный взгляд на это сближение. Ответы на вопросы, когда и как оно развивалось, помогут разобраться, что же на самом деле лежит в основе «лучших отношений в истории».

В поисках отправной точки

Итак, когда же началось сближение? Февраль 2022-го? 2018 год, когда президент США Дональд Трамп объявил «торговую войну» Китаю? 2014-й? Может, 2012 год, когда к власти в КНР пришел Си Цзиньпин, или 2000 год, когда на свой первый президентский срок был избран Владимир Путин?

Нет, все началось намного раньше. Даже принимая во внимание, что формулировка «лучшие отношения в истории» появилась при Путине, нельзя не признать, что такие отношения – это верхушка айсберга, а сам он сформирован длительной подготовительной работой, уходящей корнями еще во времена СССР. А значит, нынешнее сближение двух стран не было инициировано американской политикой «двойного сдерживания», хотя и, безусловно, подпитывается ей. При этом даже если мы посмотрим на полвека назад, нам все равно придется вспомнить про «треугольник» Москва – Пекин – Вашингтон. Просто его конфигурация тогда была другая…

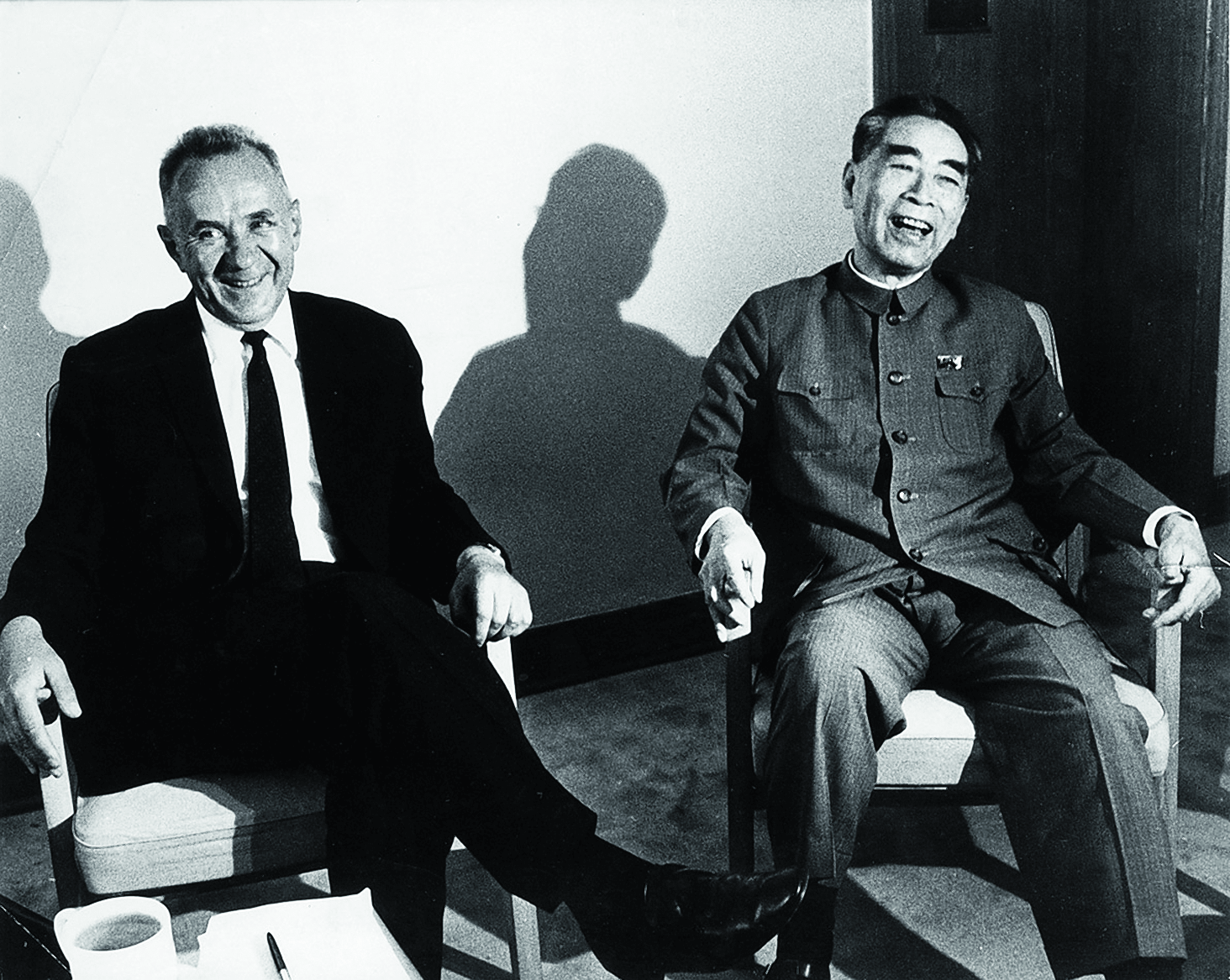

На протяжении всех 1970-х две социалистические страны – СССР и КНР – находились в состоянии вражды. Ранее эта вражда едва не приняла форму полномасштабной войны, когда в 1969 году приграничные стычки на острове Даманском (река Уссури) и возле озера Жаланашколь дошли до применения тяжелого вооружения и десятков убитых с обеих сторон. Но именно тогда отношения двух стран, достигнув дна, смогли оттолкнуться от него и начать длительное, сложное, но все-таки движение вперед. 11 сентября 1969 года, примерно месяц спустя после столкновения у озера Жаланашколь, председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин провел в пекинском аэропорту переговоры с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем. На этой встрече решено было вывести отношения из «мертвой зоны».

Вашингтон между тем не преминул воспользоваться разладом в соцлагере и в начале 1970-х пошел на сближение с Пекином. В Шанхайском коммюнике, подписанном в 1972 году по итогам визита президента США Ричарда Никсона в КНР, значилось: «США признают, что китайцы по обе стороны Тайваньского пролива утверждают, что Китай один и Тайвань – часть Китая». Исчезло ключевое препятствие для того, чтобы развивать отношения с материковым Китаем. Однако минуло еще несколько лет, прежде чем Вашингтон официально признал КНР. Это произошло 1 января 1979 года.

К тому времени из жизни уже ушел многолетний лидер Китая Мао Цзэдун, а в борьбе за власть между его преемниками победил Дэн Сяопин. Новый руководитель уже в конце января 1979-го отправился с визитом в США. Сразу после его возвращения Народно-освободительная армия Китая вторглась на территорию Вьетнама. Как отмечал американский политолог Збигнев Бжезинский, «заручившись поддержкой Вашингтона, Пекин мог не опасаться, что Москва выступит на стороне своих вьетнамских союзников».

Москва же в тот момент оказалась перед лицом геостратегической катастрофы. Два главных оппонента объединились. СССР и пояс союзных государств оказались со всех сторон окружены: НАТО, Китай, через Северный Ледовитый океан – Америка. Кроме того, экономические реформы, начатые в Китае, в СССР не были поняты должным образом (да они и не имели еще характера сложившейся программы) и воспринимались как вариации на тему маоизма, то есть угрозы для советского социализма.

Это была западня, и из нее нужно было срочно искать выход.

Главы правительств СССР и КНР Алексей Косыгин и Чжоу Эньлай на переговорах в аэропорту Пекина. 11 сентября 1969 года

Первые шаги

Сложно сказать, как развивалась бы ситуация дальше, но вскоре китайские солдаты увязли во вьетнамских джунглях, и «упреждающую оборонительную войну» (официальный термин!) пришлось сворачивать. Руководители КНР прагматично оценили свои ресурсы и поняли, что от амбициозной внешней политики надо пока отказываться, а упор в устремлениях партии сделать на развитие экономики. С геополитической точки зрения нужно учитывать, что СССР и Монголия на тот момент воспринимались как единое целое (это создавало для КНР сухопутную границу с превосходящим по силе противником длиной в 11 500 км), так что враждебные отношения с северным соседом явно не вписывались в эту парадигму. Трата ресурсов на противостояние в условиях столь протяженной границы превращалась в черную дыру. Первые же ласточки внешней открытости страны в виде притока инвестиций и технологий, напротив, показывали, что с соседями выгоднее дружить.

Правда, для нормализации советско-китайских отношений оставались препятствия. Во-первых, идеологические, а именно взаимные упреки в искажении дела построения социализма. Во-вторых, чисто военно-стратегические: присутствие советских войск в Монголии и Афганистане, вьетнамских войск в Камбодже. Вот эти препятствия предстояло преодолеть.

Первый шаг навстречу сделала советская сторона.

В марте 1982 года в Ташкенте генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев произнес речь, которая хотя и изобиловала резкой критикой Китая, но содержала ряд моментов, сигнализирующих о готовности Москвы к диалогу с Пекином. Так, КНР была признана социалистической страной, выражалась надежда на улучшение отношений с ней, а кроме того, отмечалось, что Советский Союз, в отличие от других держав, никогда не отрицал, что Тайвань является частью Китая. Брежнев предложил возобновить переговоры между СССР и КНР на уровне заместителей министров иностранных дел, которые были прерваны после вторжения Китая во Вьетнам. В сентябре того же года, за два месяца до смерти, Брежнев в Баку повторил свои предложения.

Китайская сторона это своеобразное приглашение к диалогу приняла с готовностью. Свидетельством этого стало прибытие в Москву в ноябре 1982-го в качестве гостя китайского посла заведующего отделом СССР в Департаменте Советского Союза и стран Восточной Европы МИД КНР Юй Хунляна.

При сменившем Брежнева Юрии Андропове, который активно продвигал идею нормализации советско-китайских отношений, поиск точек соприкосновения продолжился. В 1983 году был восстановлен научно-технический и студенческий обмен. В Москву на годичную стажировку приехали 10 китайских русистов, а в Пекин – 10 советских китаистов, среди которых был и будущий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Началась проработка визита в КНР Ивана Архипова – первого заместителя председателя Совета министров СССР, который в 1950-х был прикомандирован к посольству в Пекине и консультировал китайское правительство по экономическим вопросам.

В этих непростых условиях для того, чтобы обеспечивать коммуникацию между внешнеполитическим руководством двух стран, сотрудники посольства СССР в Пекине и китайские мидовцы наладили так называемый «киноканал». Было выделено по два сотрудника в качестве контактных лиц, которые под предлогом передачи наших фильмов для просмотра китайской стороной регулярно встречались, передавая друг другу сообщения.

Лед в отношениях между странами начал таять, однако этот процесс тормозился из-за непредсказуемого фактора – частой смены советских лидеров в 1982–1985 годах. Когда умер Андропов, китайские товарищи забеспокоились: не свернет ли новый руководитель в сторону. Тем более что из-за всех сопутствующих кадровых перестановок визит Архипова пришлось отложить. Благодаря «киноканалу» коллег из КНР удалось успокоить: нет, все в порядке, курс на нормализацию отношений сохранится.

Визит Архипова в Пекин состоялся в декабре 1984-го – уже при Константине Черненко. Тем же годом датируются первые робкие контакты двух стран в приграничных регионах. В феврале делегации Благовещенска и Пограничного района Приморского края были приглашены на Праздник фонарей в соседние китайские города. В августе китайские железнодорожники привезли в Пограничный в качестве подарка 500 кг арбузов. Тогда же в город Хэйхэ, расположенный на берегу Амура напротив Благовещенска, прибыл генсек ЦК Компартии Китая Ху Яобан и открыто заявил, что здесь должен быть северный Шэньчжэнь, то есть соседство с СССР нужно превратить в драйвер экономического роста периферийного района, как это произошло на границе с Гонконгом. Это выступление стало толчком к активизации контактов, инициативу в которых проявляли в основном китайские чиновники.

Встреча генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в Ташкенте. Март 1982 года

Первый шаг навстречу сделала советская сторона. В марте 1982-го в Ташкенте Леонид Брежнев произнес речь, которая стала сигналом о готовности Москвы к диалогу с Пекином

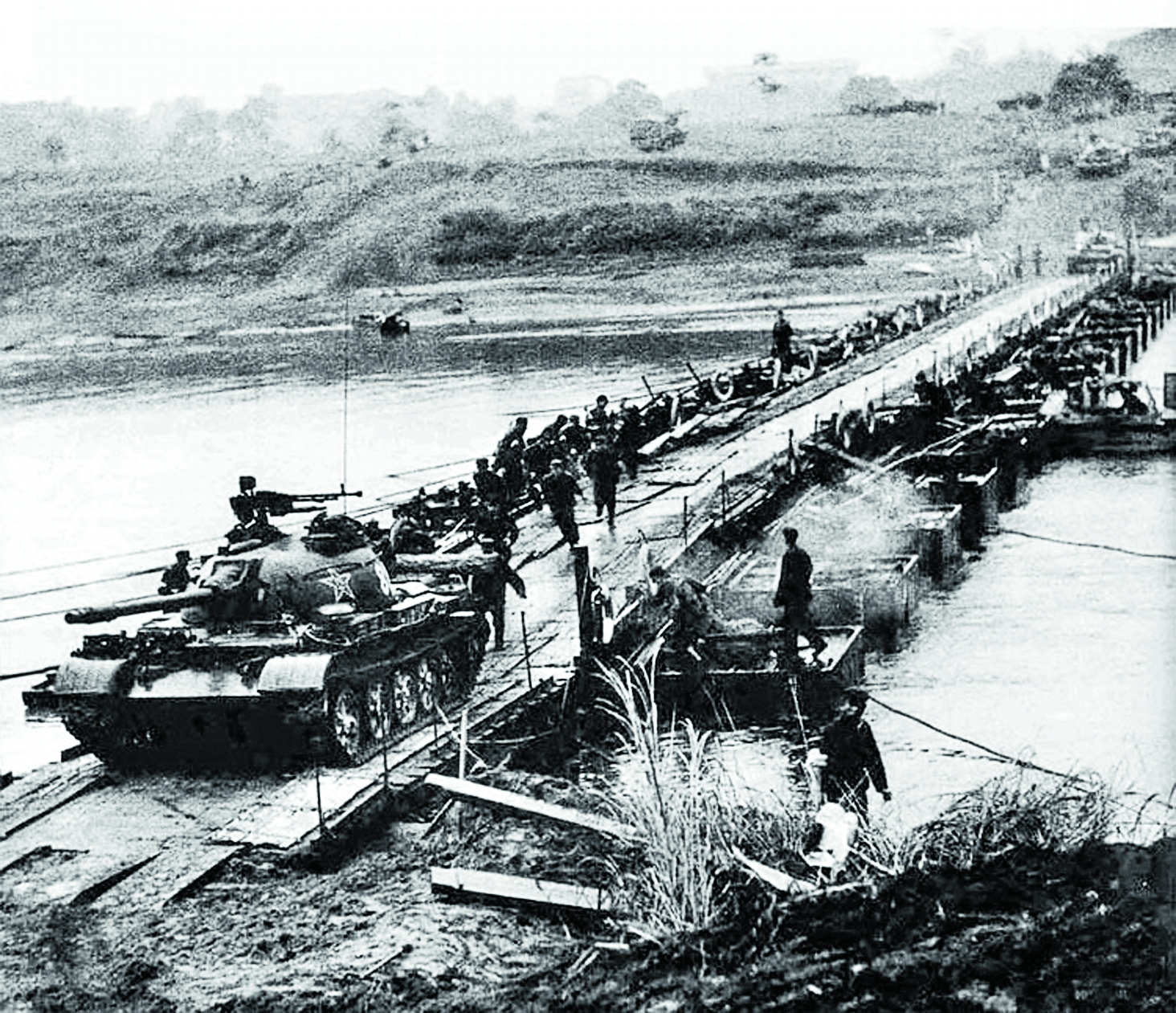

Вторжение Народно-освободительной армии Китая во Вьетнам. 1979 год

Перестройка отношений

Окончательный выход из кризиса двусторонних отношений произошел во второй половине 1980-х годов и был связан с деятельностью Михаила Горбачева. В июле 1986-го молодой генсек ЦК КПСС во время поездки на Дальний Восток произнес знаменитую «владивостокскую речь», заявив о готовности СССР разрешить те проблемные моменты, которые, как указывала китайская сторона, тормозили переход к полномасштабному сотрудничеству. Так, говорилось о выводе советских войск из Афганистана и готовности рассмотреть вывод войск из Монголии, акцентировалось внимание на вопросах нераспространения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Хочу подтвердить: Советский Союз готов в любое время, на любом уровне самым серьезным образом обсудить с Китаем вопросы о дополнительных мерах по созданию обстановки добрососедства, – декларировал Горбачев. – Мы надеемся, что в недалеком будущем разделяющая (а хотелось бы говорить – соединяющая) нас граница станет полосой мира и дружбы».

Последовали и другие важные жесты. Например, в 1987 году в СССР вышел сборник избранных речей Дэн Сяопина, что знаменовало собой преодоление идеологических противоречий между партиями двух стран. Тогда у нас вовсю шла перестройка, а в КНР формальным руководителем партии оказался Чжао Цзыян, настроенный на углубление реформ, в том числе в политической сфере. К 1989 году интерес китайцев к перестройке в СССР достиг своего максимума, чему способствовала деятельность Чжао Цзыяна и его единомышленников. На этом фоне велась подготовка к историческому саммиту в Пекине.

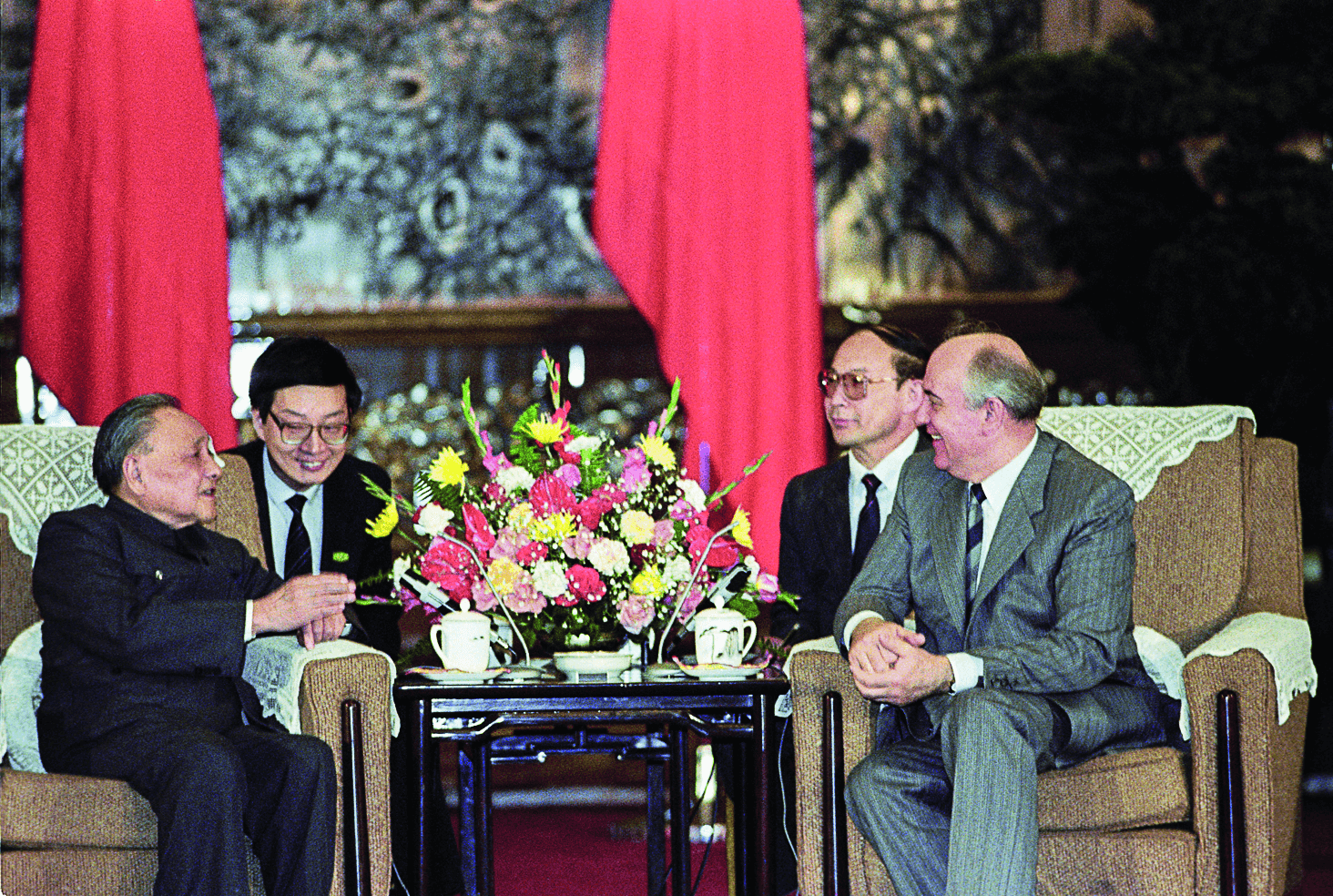

Саммит проходил 15–18 мая 1989 года. Горбачев встретился с Дэн Сяопином (фактический лидер КНР), Чжао Цзыяном (генсек ЦК КПК), Ян Шанкунем (председатель КНР), Ли Пэном (премьер Госсовета КНР). В Пекине прозвучало предложение Дэн Сяопина «закрыть прошлое и открыть будущее» в истории советско-китайских отношений. Фактически саммит 1989 года знаменовал собой окончание длительного периода поиска путей нормализации отношений, начавшегося еще переговорами Косыгина и Чжоу Эньлая, и открыл путь к сотрудничеству.

Впрочем, эти майские дни в Пекине запомнились не только проведением советско-китайского саммита, но и студенческими протестами на площади Тяньаньмэнь, из-за которых официальную церемонию встречи советского лидера даже пришлось перенести в столичный аэропорт. После отбытия советской делегации было введено военное положение, а в ночь на 4 июня военнослужащие Народно-освободительной армии Китая применили силу и окончательно подавили протестное движение, к тому времени и так находившееся в кризисе. Примечательно, что эти события, а вернее, та прагматичная позиция, которую заняла Москва на фоне волны осуждения Пекина со стороны Запада, стали подспорьем для дальнейшего развития отношений двух стран.

В СССР, несмотря на проявленное сочувствие отдельных народных депутатов и представителей общественности к протестующим студентам (например, в 1990-м в Москве в память о событиях на площади Тяньаньмэнь прошла голодовка солидарности, в которой приняли участие 196 человек), власти заняли четкую позицию поддержки действий Пекина. Этот жест был по достоинству оценен в Китае. В свою очередь, в 1991-м, когда СССР оказался в еще большем кризисе, завершившемся крахом КПСС и коллапсом самого Советского государства, китайское руководство проявило готовность сотрудничать с новыми властями, невзирая на определенные симпатии к их оппонентам из ГКЧП, которые отчетливо фиксируются по источникам.

Советский и китайский лидеры Михаил Горбачев и Дэн Сяопин на встрече в Пекине. 16 мая 1989 года

Окончательный выход из кризиса двусторонних отношений произошел во второй половине 1980-х годов и был связан с деятельностью Михаила Горбачева

Постскриптум

27 декабря 1991 года КНР заявила о признании Российской Федерации и установила с ней дипломатические отношения. При этом преемственность в контактах между странами сохранилась в полной мере. Тот импульс, который задали в 1989-м Горбачев и Дэн Сяопин, был продолжен первым президентом РФ Борисом Ельциным и новым лидером Китая Цзян Цзэминем. А затем Цзян Цзэминем и Владимиром Путиным. Именно они в 2001 году подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который справедливо считается основой стратегического партнерства между странами.

Заметим, что в этот период о противостоянии общей угрозе со стороны Запада не было и речи. И Россия, и Китай успешно развивали сотрудничество с США и были весьма заинтересованы в глобализации. Хотя югославская операция НАТО 1999 года оставила массу вопросов (в том числе и для Китая, ведь американцы по ходу дела «ошибочно» разбомбили китайское посольство в Белграде), они до поры до времени повисли в воздухе и четко не артикулировались.

В 2004 году окончательно был решен территориальный спор между странами. С китайской стороны соответствующий документ подписывал уже председатель КНР Ху Цзиньтао. В 2005-м он приехал в Москву на празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, было принято решение о проведении перекрестных годов России и Китая. До Мюнхенской речи Путина оставалось еще два года, но отношения с Китаем уже вышли на тот уровень, который руководители двух стран и назвали «наивысшим в истории».

Иван Зуенко, кандидат исторических наук