Русский Китай

№122 январь 2025

На рубеже XIX и XX веков русские не только активно исследовали Китай, но и задумывались о его колонизации

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук

Еще со времен Кяхтинского договора 1727 года русско-китайскую границу пересекали не только купцы, но и дипломаты, исследователи, шпионы. Изучая Сибирь, Дальний Восток и Центральную Азию, русские ученые все чаще посещали Китай, описывая его огромные территории и человеческие ресурсы. В своем стремлении к расширению Россия не могла не присоединиться к подчинению Поднебесной, которым по меньшей мере с середины XIX века увлеченно занимались западные державы.

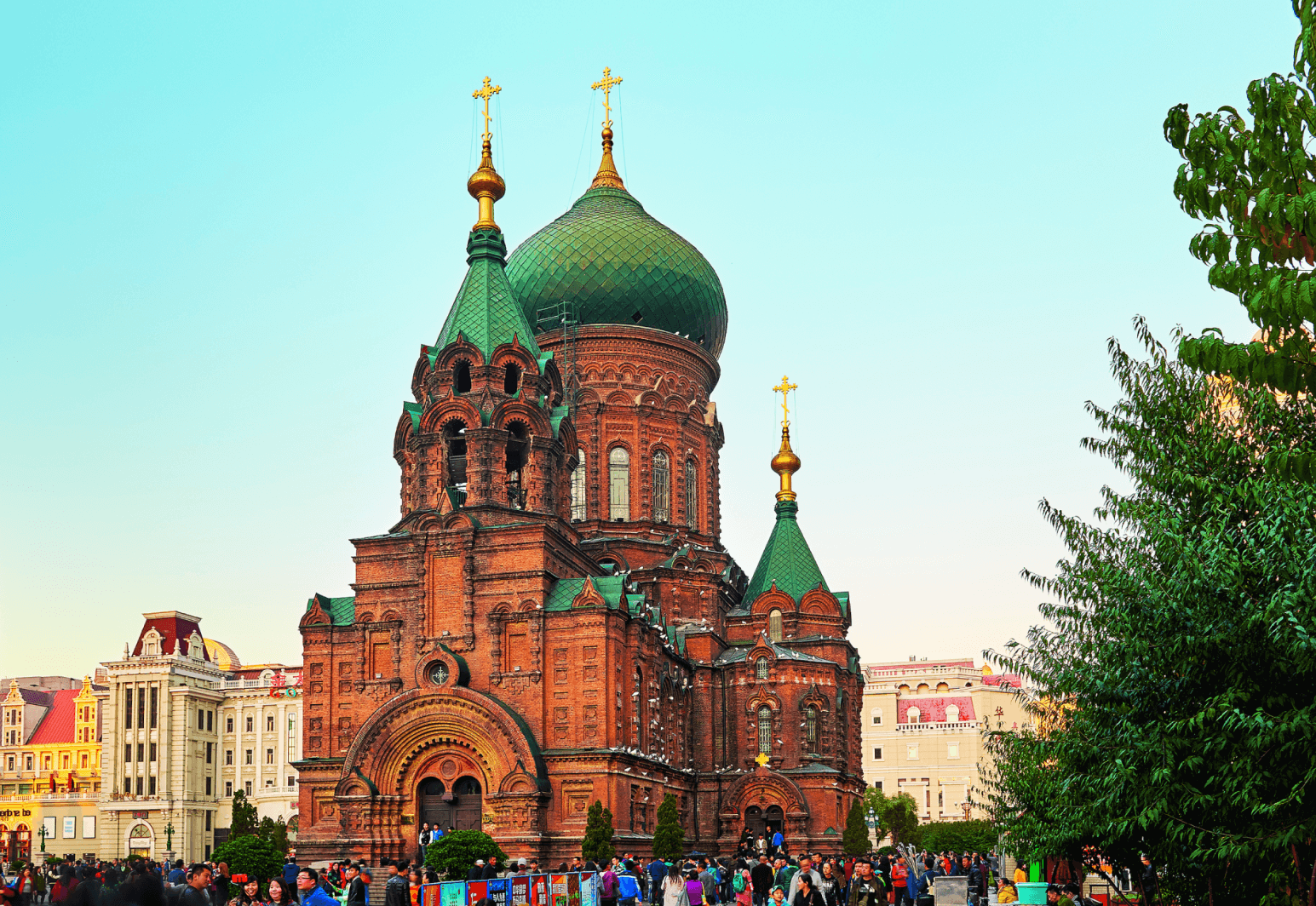

Софийский собор в Харбине

На полях «Большой игры»

Толчком для русского особого интереса к Китаю стала «Большая игра» – геополитическое соперничество между Российской и Британской империями за влияние в Азии. Завоевав Индию, англичане стремились завладеть Ираном и Афганистаном, а также взять под контроль западные области Китая. Уже в 1842 году, после первой «опиумной войны», Британия заставила цинское правительство Китая открыть для нее свои морские порты, в том числе Шанхай. В 1860 году России, в свою очередь, удалось пересмотреть условия Нерчинского договора почти 200-летней давности: по Пекинскому трактату она получила не только земли по левому берегу Амура (что чуть ранее зафиксировал Айгунский договор), но и Приморье, где был основан Владивосток – будущий главный русский форпост на Тихом океане.

За Приморьем лежала Маньчжурия – обширная и малонаселенная область, которую в России начали воспринимать как возможную зону влияния. Такими же зонами могли стать другие окраинные территории, принадлежавшие Китаю чисто формально, – степная Монголия, пустынный Синьцзян, горный Тибет. Живой интерес к слабо контролируемым цинским правительством областям проявляли и англичане, которых в Петербурге хотели опередить. Этой цели были подчинены путешествия Николая Пржевальского, который прошел всю Центральную Азию и в 1879 году подступил к Лхасе – недоступной европейцам столице Тибета. Его туда тоже не пустили (распространился слух, что русский отряд явился сюда, чтобы похитить далай-ламу), и для налаживания контактов с тибетцами Петербургу пришлось использовать буддистов-бурятов. Один из них – Агван Доржиев – сумел стать ближайшим советником далай-ламы и убедить его в том, что только Россия может защитить Тибет от британской оккупации.

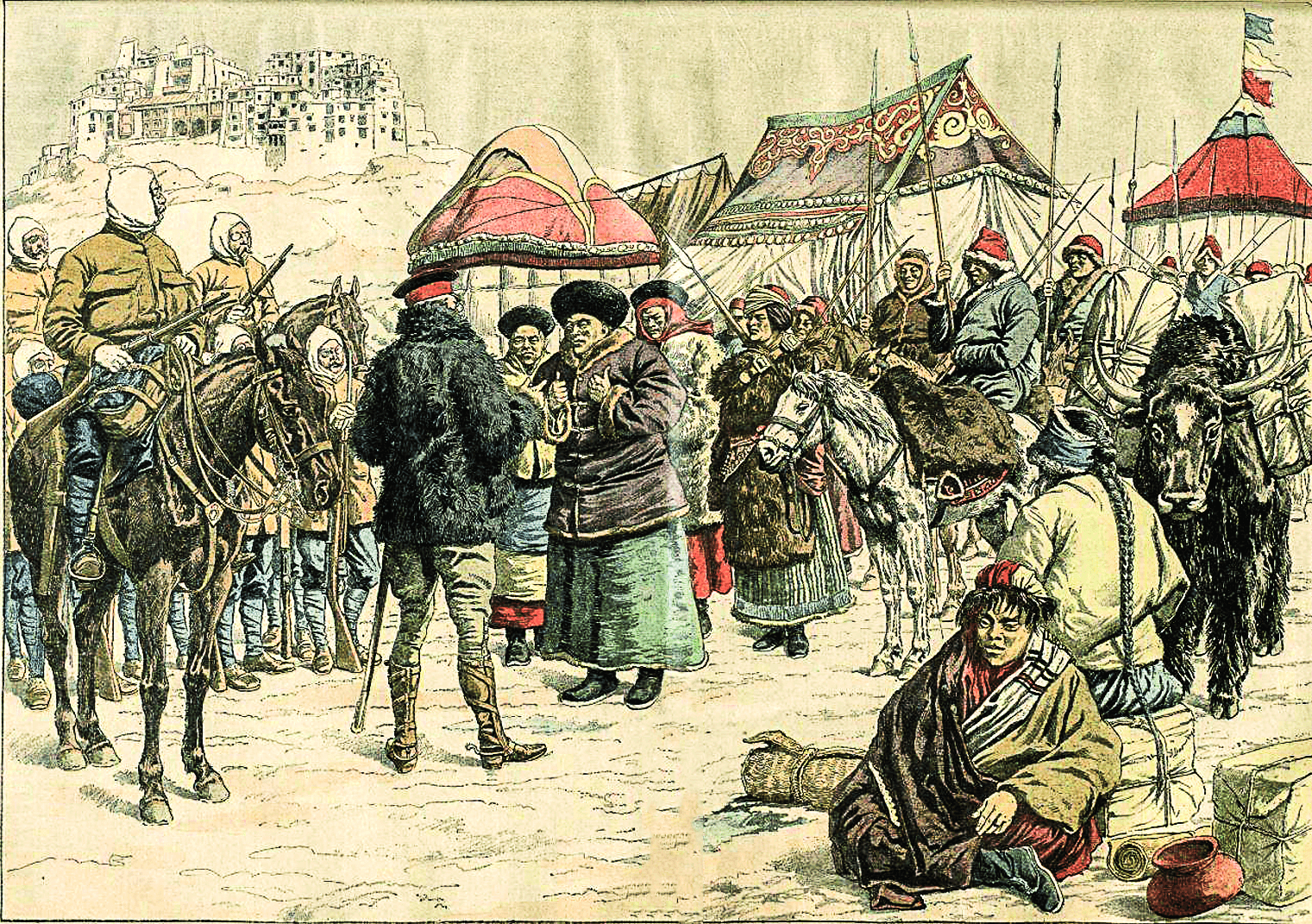

В 1901 году Доржиев во главе представительной тибетской делегации прибыл в столицу Российской империи, где их принял Николай II. Генерал Александр Мосолов писал в мемуарах: «Целью приезда тибетцев было испросить Е. В. [его величество. – «Историк»] о принятии под свое высокое покровительство Тибета». На приеме был и бурятский мистик-целитель Петр Бадмаев, весьма близкий к царю. Он оказался там не случайно: им уже была разработана целая программа присоединения к России Монголии, Синьцзяна и Тибета. Результаты переговоров неизвестны, но в Лондоне, узнав о них, всполошились и отправили в Тибет военный отряд под руководством опытного разведчика полковника Фрэнсиса Янгхазбенда. В 1904 году он взял Лхасу и заставил правительство далай-ламы подписать договор, по которому тибетцы не могли сноситься с другими державами без согласия британцев. В Петербурге возмущаться не стали: в то время велись переговоры о военном союзе России и Англии. В 1907 году две страны разделили сферы влияния в Азии, признав Тибет и Синьцзян владениями Китая.

Бурятский буддийский лама Агван Доржиев. 1899 год

Британское вторжение в Тибет в 1903–1904 годах. Встреча британских офицеров с местными жителями. Иллюстрация парижской газеты Le Petit Journal

Мираж Желтороссии

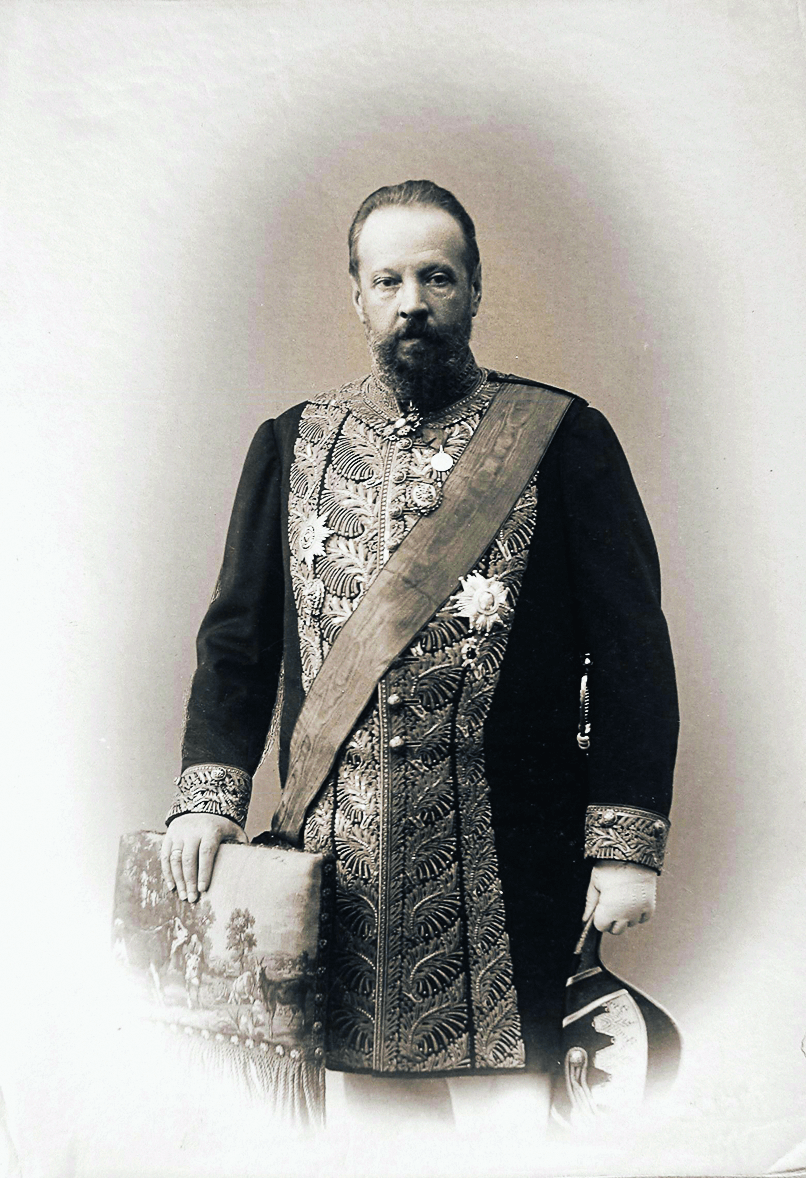

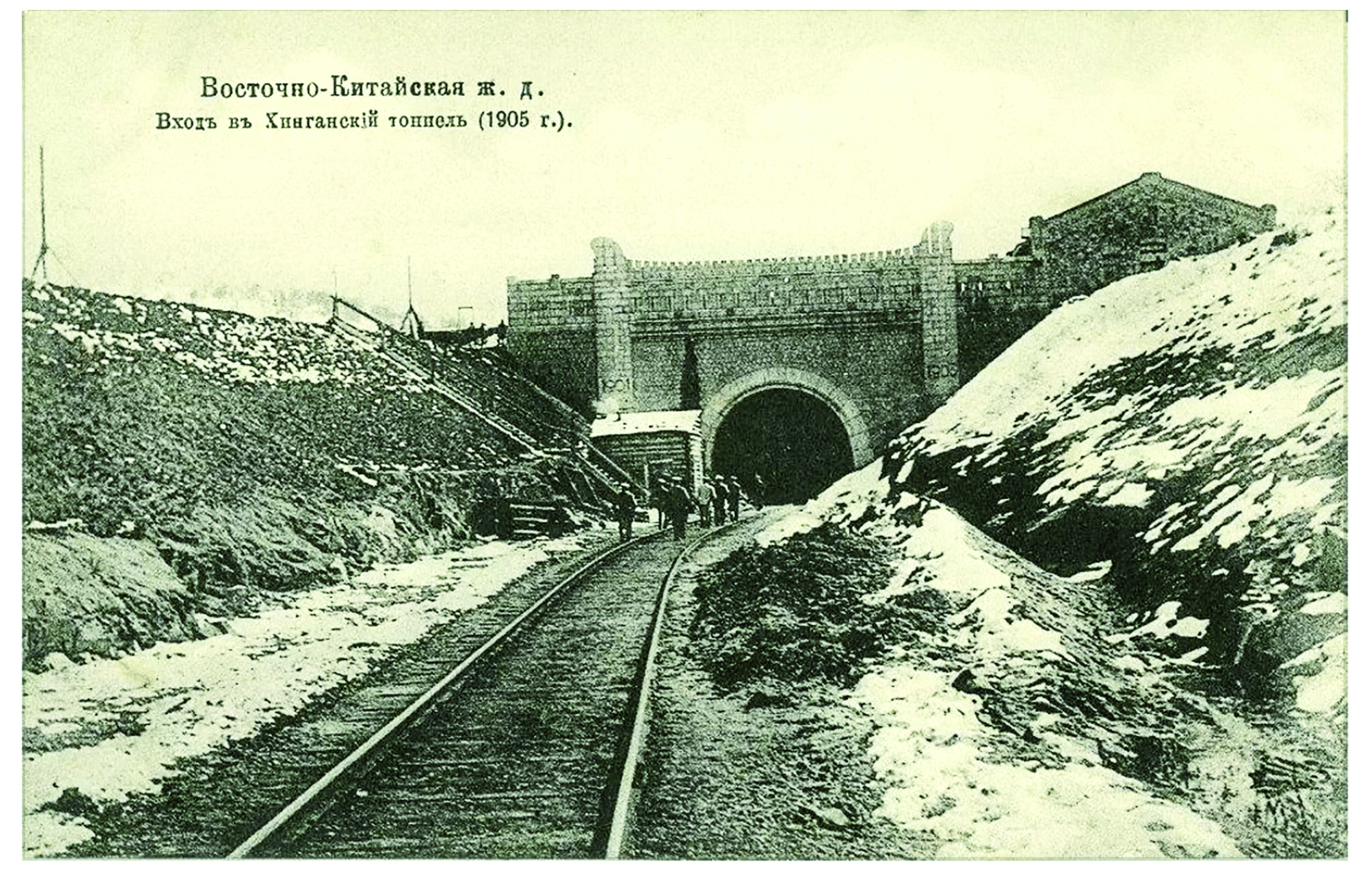

На Дальнем Востоке русское проникновение в Китай развивалось успешнее. Строительство в 1890-х годах Транссибирской магистрали (тогда ее называли Великой Сибирской дорогой) породило план ее частичного проведения по китайской территории, что позволяло по кратчайшему направлению соединить Читу и Владивосток. Инициатором этого плана был министр финансов Сергей Витте, считавший, что такое проведение дороги поможет усилить влияние России в регионе и создать тем самым заслон японцам, активно стремившимся к расширению своей империи. Утверждают, что Витте придумал и название будущей магистрали – Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД). Его план поддержал один из самых влиятельных сановников Цинской империи Ли Хунчжан, который в 1896 году подписал в Москве с Витте секретный российско-китайский договор о союзе против японцев, предусматривавший сооружение и эксплуатацию русскими железной дороги в Маньчжурии. Вскоре последовало дополнительное соглашение: Россия получила в аренду Квантунский полуостров, а кроме того, конечным пунктом второй, южной ветки КВЖД был определен Порт-Артур на Японском море, где создавалась русская военная база.

Уже в 1897-м на берега реки Сунгари прибыли первые строители – русские и китайцы. В мае следующего года инженер Адам Шидловский заложил первый камень в основание Харбина – будущей столицы Маньчжурии. Наблюдая за предприимчивостью русских, Англия, Германия и Япония стали еще активнее захватывать куски китайской территории, что вызвало антизападное и антихристианское восстание ихэтуаней. Только после его подавления в 1901-м КВЖД была построена, а через два года – официально открыта. Занятую русскими войсками Маньчжурию в Петербурге в то время уже считали частью империи: планы ее колонизации энергично продвигали статс-секретарь Александр Безобразов и министр внутренних дел Вячеслав Плеве. На сей раз Витте выступил против форсирования этих планов, указывая, что у России на Дальнем Востоке слишком мало сил, чтобы противостоять японцам. Но его голос утонул в хоре сторонников экспансии, мнение которых выразил приамурский генерал-губернатор Николай Гродеков: «Отказаться от господства над Маньчжурией и допустить не только постороннее, но даже китайское влияние в этой стране мы не можем».

О том же писал публицист Илья Левитов, призвавший в начале ХХ века к созданию Желтороссии – раскинувшегося от Байкала до Тихого океана пространства, где «русский элемент смешивается с желтой расой». В брошюре «Желтороссия как буферная колония» он планировал заселение Маньчжурии (а заодно и Кореи) русскими, объявляя это единственным способом остановить «триумфальное шествие китайцев в Россию». Брошюра вышла в 1905 году, явно запоздав, ведь неудачи русской армии и флота в войне с Японией поставили на идее Желтороссии жирный крест. В соответствии с Портсмутским мирным договором южная ветка КВЖД, ведущая к Порт-Артуру, перешла под управление Японии, о планах присоединения Маньчжурии пришлось забыть. В 1908 году будущий белый генерал Антон Деникин в очерке «Русско-китайский вопрос» с грустью призывал вместо мечтаний о Порт-Артуре укреплять Владивосток, чтобы японцы не захватили и его.

Министр финансов Российской империи Сергей Витте. До 1903 года

Дорога дружбы и вражды

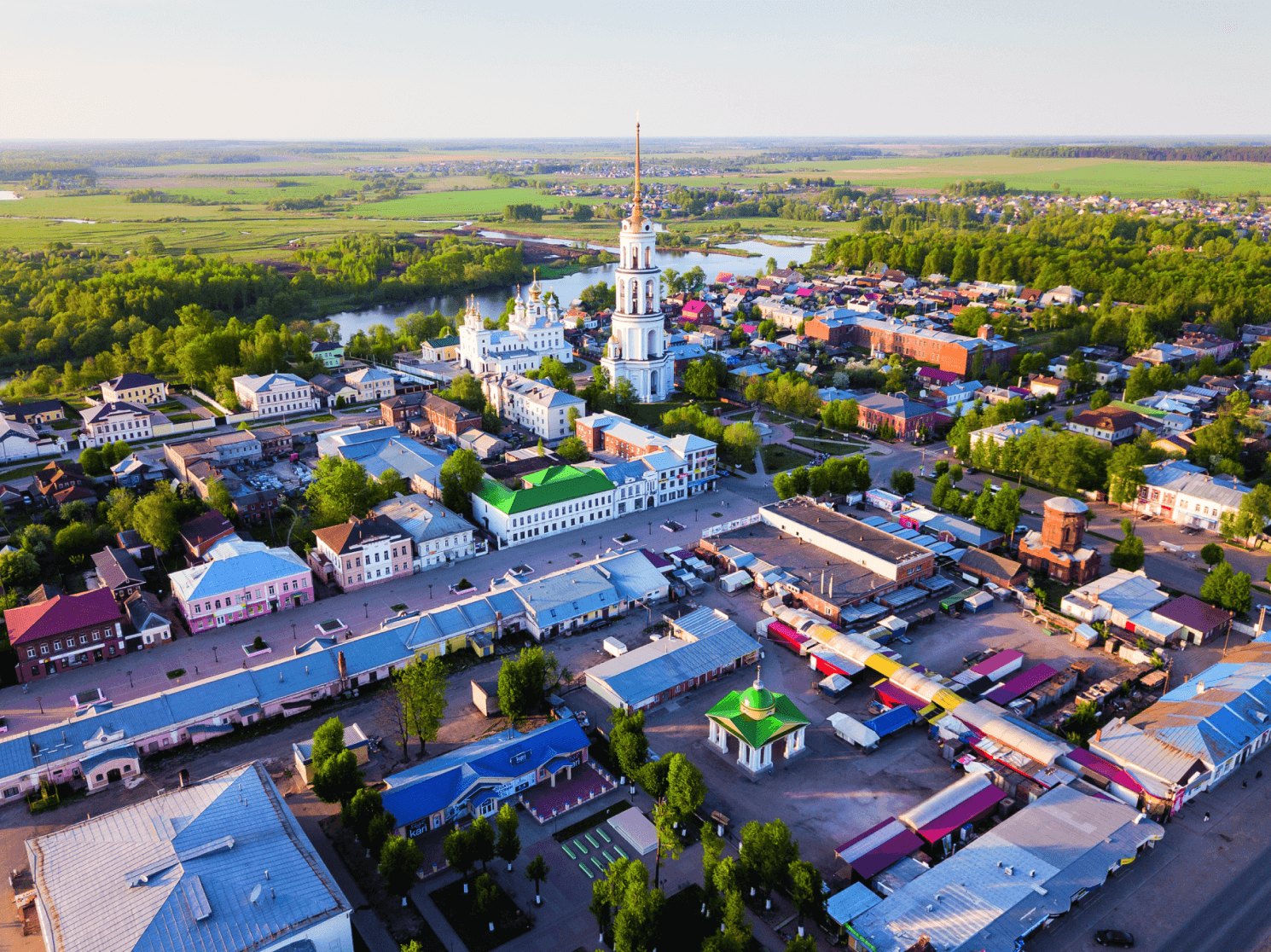

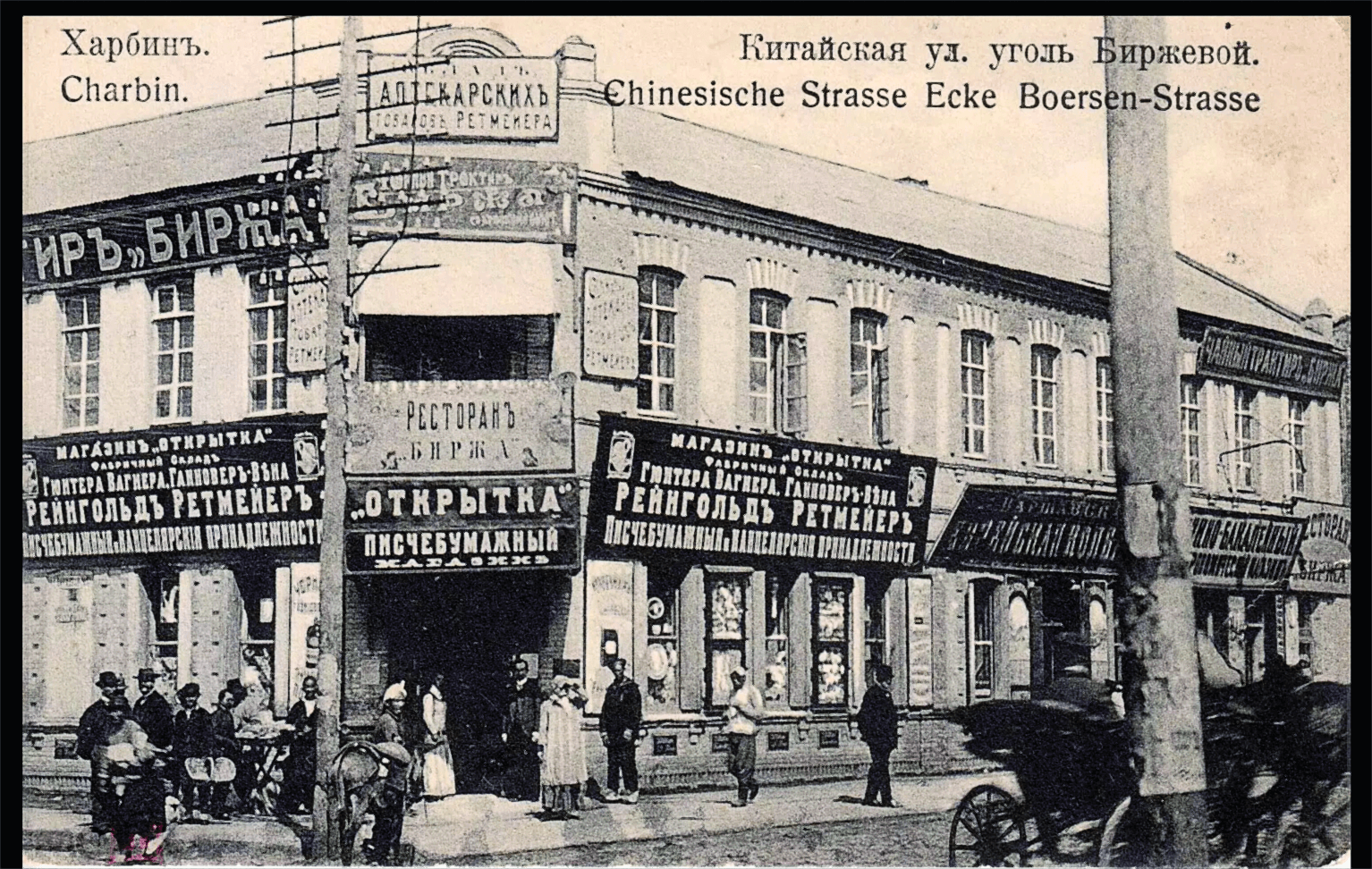

В том же очерке Деникин писал о КВЖД: «Экономическое значение дороги ныне ничтожно, стратегическое – 1500 верст по чужой территории – скорее отрицательное». Однако для Китая дорога оказалась очень важной: она позволила заселить Маньчжурию, начать активное освоение региона. К тому же 1908 году население края увеличилось вдвое – до 15,8 млн человек. На смену редким охотничьим стоянкам пришли многолюдные города: главным стал Харбин, где из 70 тыс. жителей русские составляли больше половины. Это были железнодорожники, офицеры, казаки, которым пришлось приспосабливаться к непривычным условиям жизни. Один из первопоселенцев вспоминал: «Дичь была в изобилии, но приедалась, а обыкновенной говядины достать было почти невозможно. Русская капуста, картофель были редкостью во времена постройки города. Их так же, как и сливочное масло, привозили из Сибири».

Скоро, однако, Харбин превратился в типичный русский город. Здесь появились больницы, школы, гостиницы, стала выходить газета «Харбинский вестник», а первым делом строители возвели церковь. К 1917 году тут насчитывалось уже около 15 православных храмов, а во всей Маньчжурии – 50. Не забывали и о культурной жизни: открылось Железнодорожное собрание, где играли спектакли и пел сводный хор служащих КВЖД. В городе жили не только русские и китайцы, но и представители многих национальностей – поляки, итальянцы, евреи, татары, японцы. Не менее пестрым был социальный состав – от нищих, просивших подаяние на паперти, до купцов-миллионщиков вроде Ивана Чурина, открывшего в Харбине филиал своей торговой фирмы (наверное, проще сказать, чего не было в его магазинах, где продавались и дамское готовое платье, и обои, линолеум, мебель, и парфюмерия разных фабрик, и даже пишущие машинки). Что касается китайцев, то к ним русские (в отличие от других европейцев) относились вполне дружелюбно, но тесного общения (как и все европейцы) избегали. Китайская часть населения жила на окраинах, занимаясь физическим трудом и мелкой торговлей.

После 1917 года привычный жизненный уклад харбинцев изменился далеко не сразу. С окончанием Гражданской войны в город хлынули десятки тысяч беженцев с занятого красными Дальнего Востока. Связь с родиной прекратилась, поезда ходили только по Маньчжурии, подвергаясь при этом нападениям бандитов и неотличимых от них китайских солдат. В 1924 году Пекин установил дипломатические отношения с Москвой и договорился о совместном советско-китайском управлении дорогой и разделе прибыли от ее эксплуатации. Поскольку работать на КВЖД могли лишь советские граждане, большинство русских, живших в Маньчжурии, приняли гражданство СССР. В 1929 году маньчжурский диктатор Чжан Сюэлян захватил дорогу, но Красная армия быстро разгромила его войска и восстановила статус-кво. В 1932-м Маньчжурию оккупировали японцы, добившиеся продажи им прав на КВЖД и советской доли ее имущества. После этого тысячи бывших служащих дороги отправились в СССР, где многие погибли в годы Большого террора как «японские шпионы».

В нынешнем 10-миллионном китайском мегаполисе Харбине почти ничто не напоминает о русском прошлом. Бывший харбинец Леонид Маркизов вспоминал: «Нас буквально вырвали отсюда с корнем – даже кладбище уничтожили. Плитами с русских могил китайцы выложили набережную Сунгари». Но русский культурный код причудливо вплелся в менталитет горожан. Сегодня Харбин – единственный город в Китае, где зимой едят мороженое, в кафе пьют чай из самовара, а дома держат матрешек, которые, по местному поверью, приносят счастье.

На строительстве КВЖД работало более 35 тыс. инженеров и рабочих из России

Чужие города

Самым массовым приток русских в Китай оказался не во времена планов колонизации Маньчжурии, а после революции и Гражданской войны в России, когда сюда прибыло до 200 тыс. беженцев. В основном они поселились в Харбине, где влились в русскую общину, и в Шанхае, где жило немало европейцев. Но не только. Многие бежали в Синьцзян, куда с атаманом Александром Дутовым ушли тысячи семиреченских казаков. Небольшие русские колонии возникли в приморском Тяньцзине и британской колонии Гонконг. Основной массе эмигрантов пришлось нелегко: они были людьми без гражданства, без собственности и без жилья, не имели работы и не владели ни английским, ни тем более китайским. Таксистами, как в Париже, устроиться было нельзя, поскольку в городах пассажиров возили рикши. Легче было женщинам, которые давали уроки музыки, работали портнихами, продавщицами или танцевальными партнершами (taxi dancers), но последнее занятие часто было завуалированной формой проституции.

Невзирая на трудности, русские и здесь обустроили свою жизнь: открывали в Китае школы и церкви, создавали газеты, основали драматический и оперный театры. В Шанхае пел Федор Шаляпин, собирал полные залы джаз Олега Лундстрема, а в 1936 году сюда из Америки приехал Александр Вертинский. Здесь он нашел успех и новую любовь, но все же тосковал по родине вместе со своими слушателями, повторяя снова и снова на бис песню на стихи Раисы Блох: «Тут шумят чужие города, и чужая плещется вода…» Все более чужими ощущали себя русские и в Маньчжурии, где их в начале 1930-х насчитывалось около 150 тыс. (в Шанхае – всего 15 тыс. человек). Захватившие этот край японцы относились к эмигрантам равнодушно, помогая только тем, кто работал на них. Речь идет о выбравших службу в армии марионеточного государства Маньчжоу-Го, а также об антисоветских пропагандистах. В числе последних оказался и талантливый поэт Арсений Несмелов – член немногочисленной, но шумной Русской фашистской партии.

С приходом в Харбин в 1945 году советских войск эмигранты, участвовавшие в Белом движении или сотрудничавшие с японцами, были арестованы и вывезены в СССР (Несмелов погиб на пересылке близ Владивостока, а лидера его партии Константина Родзаевского расстреляли уже в Москве). После победы китайской революции в 1949-м большинство русских, не ожидая ничего хорошего, уехали из КНР – кто в Советский Союз, кто на Запад. Феномен Русского Китая перестал существовать, хотя последние русские старики, уже забывшие родной язык, доживали здесь век еще много лет.

Харбин. 1915–1925 годы

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае. М., 2004

Старосельская Н.Д. Повседневная жизнь «русского» Китая. М., 2006

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук