Навстречу друг другу

№122 январь 2025

Будучи соседями, Россия и Китай были обречены на тесное взаимодействие, со временем ставшее основой двустороннего сотрудничества

Динара Дубровская, доктор исторических наук; Раиса Костомарова

Первое известие о пребывании русских на территории средневекового Китая относится ко второй четверти XIV века. Этот эпизод зафиксировала китайская хроника «Юань ши», посвященная правлению в Поднебесной монгольской династии Юань. Речь идет о формировании в Ханбалыке (будущем Пекине) «Сюаньчжун олосы вэй циньцзюнь» – «Охранного русского полка, прославленного верностью». Кстати, 600 плененных русских, попавших тогда в китайскую столицу, были не единственной иноземной богдыханской гвардией: существовали еще полки, набранные из аланов (предков осетин) и кипчаков (половцев).

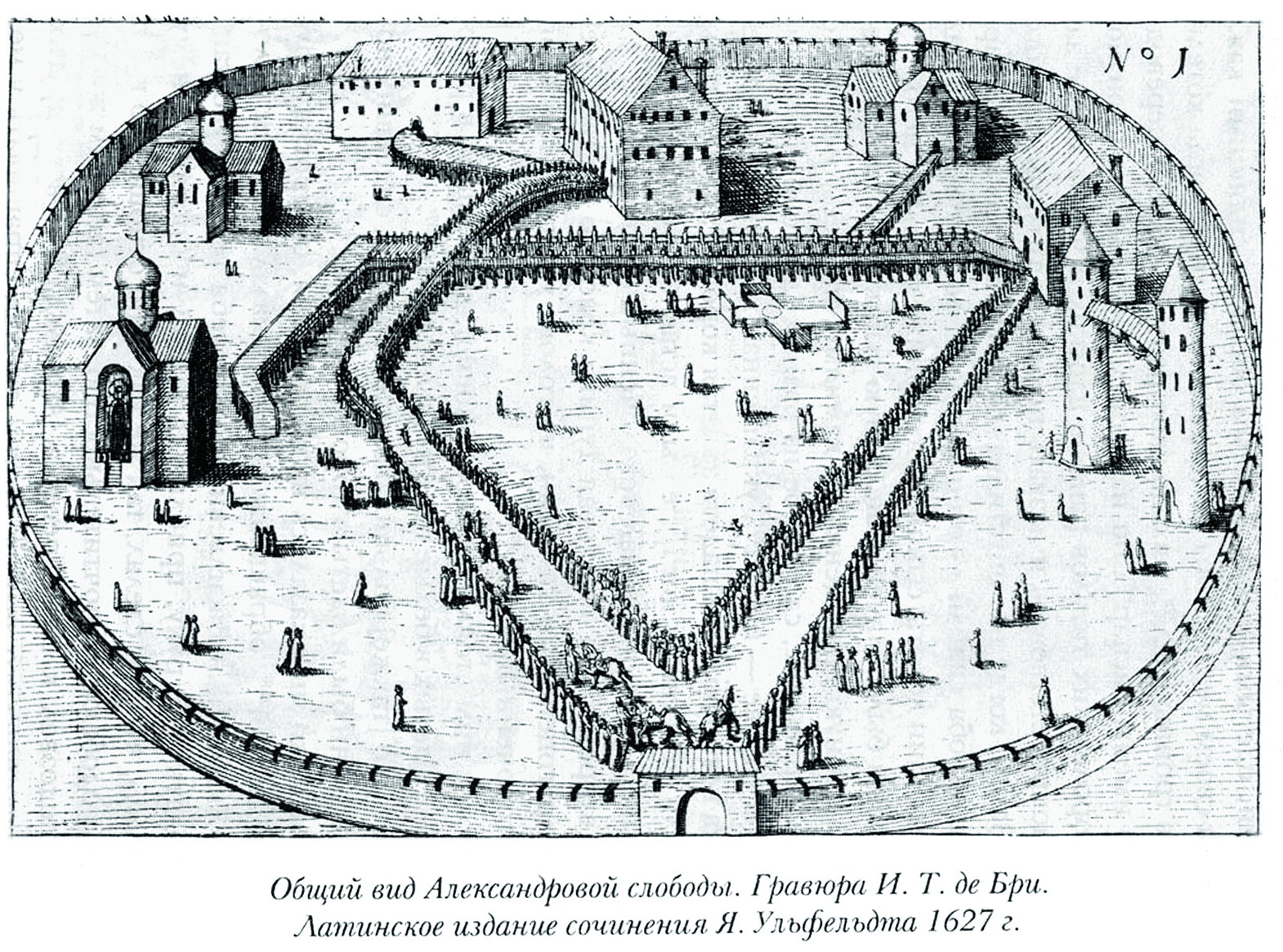

После этого какие-либо связи России и Китая надолго прервались: между ними находились постоянно враждующие друг с другом и с соседями племена и государственные образования. Вероятно, несколько русских посольств, отправленных к богдыханам, так и не достигли цели. Сохранились сведения, будто бы посланный Иваном Грозным казак Иван Петров с товарищем все-таки добрались до Пекина, но позже эту историю ученые признали вымыслом.

.png)

Русские послы XVII века в Китае (посольство Н.Г. Спафария). По рисунку Р.Ф. Штейна. XIX век

История о предыстории

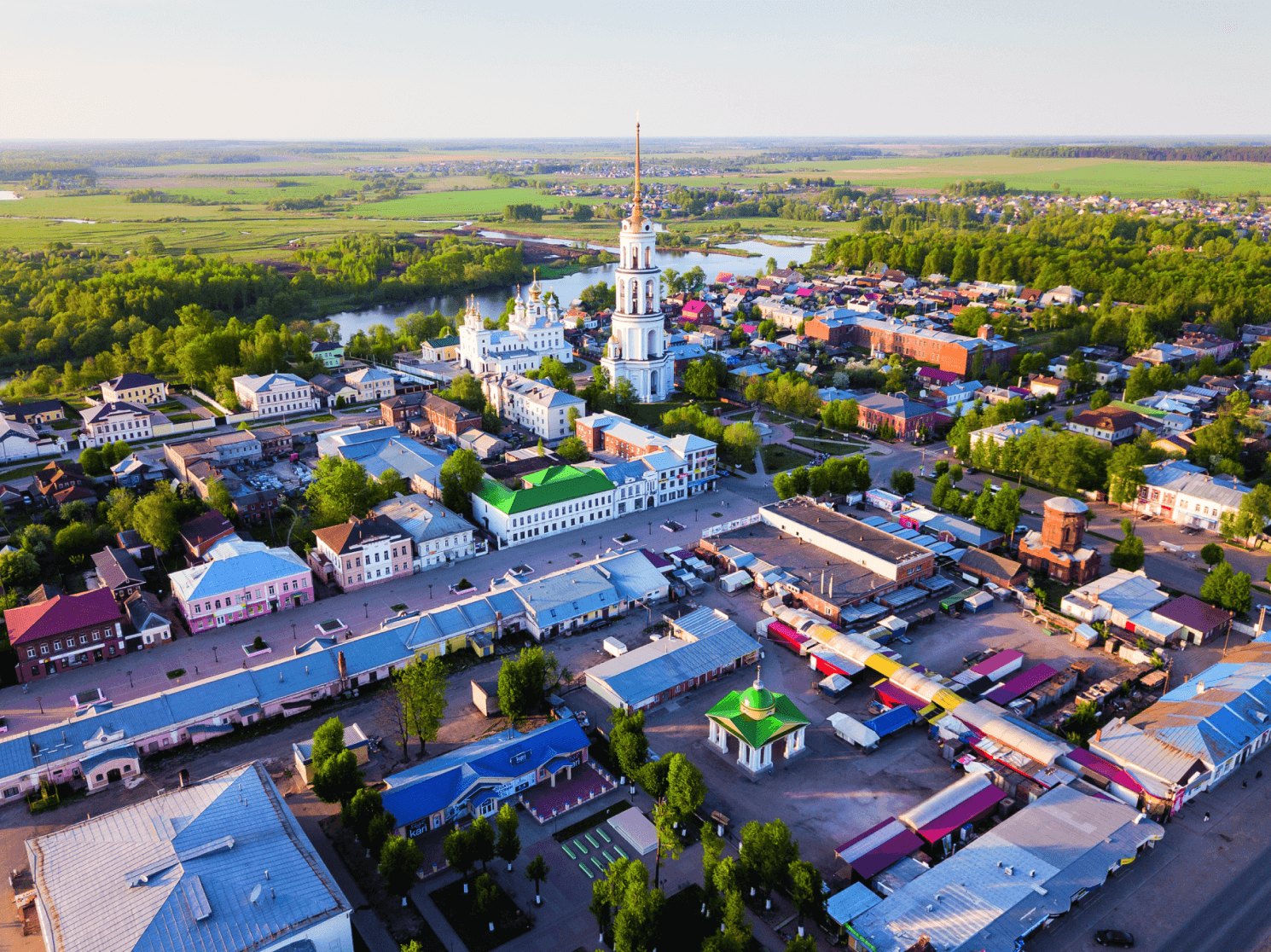

В 1618 году, вскоре после преодоления Смуты, в Поднебесную с официальной миссией отправились томский казак Иван Петлин и некий Петюнька Казылов. Они достигли Пекина, но не были приняты в Запретном городе высокомерным императором, принадлежавшим уже династии Мин. По словам самого Петлина, «идти к царю [было] не с чем», а китайский дипломатический церемониал не позволял получить аудиенцию у богдыхана без подношения даров. Зато отважным казакам вручили отписку вроде жалованной грамоты, с чем (а точнее, ни с чем) они и вернулись на родину. Документ императора в Москве никто не смог прочитать – возможно, именно отсюда пошло выражение «китайская грамота». При этом Петлин оставил потомкам «Роспись Китайскому государству, и Лобинскому, и иным государствам, жилым и кочевным, и улусам, и великой Оби, и рекам, и дорогам», где рассказал о Великой Китайской стене, природе и быте Китая и даже о многочисленных и разнообразных товарах, которые можно привозить из этой страны. И у нас, и в КНР именно посольство Петлина считают отправной точкой дипломатических отношений между двумя государствами.

В роли великих азиатских империй Россия и Китай обречены были столкнуться в своей экспансии. С 1644 года на Драконовом троне восседали представители маньчжурской династии Цин («Чистая»), активно расширявшие владения на север и запад. В свою очередь, Россия уже при первых Романовых прощупывала дальние восточные рубежи, посылая землепроходцев к Тихому океану. Форпосты обеих стран подбирались к великой реке Амур, по-китайски Хэйлунцзян («Черный дракон»).

Столкновение у врат Сибири было неизбежным, и первый бой с маньчжурами произошел накануне праздника Благовещения – 24 марта 1652 года. Подданные богдыхана потерпели поражение и отступили, но возвращались сюда снова и снова. Через шесть лет после первой стычки героически погибли 270 попавших в засаду казаков под началом Онуфрия Степанова. Незадолго до этого, в 1656 году, в Пекине побывало русское посольство во главе с боярским сыном Федором Байковым. Он отказался совершить обряд «коу-тоу», то есть бить земные поклоны императору, – не из гордыни, а потому, что это означало бы признание Русским царством верховенства империи Цин. В итоге Байков полгода напрасно прождал аудиенции и вынужден был вернуться восвояси. Следующее посольство, отправленное царем Алексеем Михайловичем в 1675 году, оказалось чуть более успешным. Его возглавлял ученый дипломат Николай Спафарий – вероятно, первый русский посланник (пусть и молдавского происхождения), выучивший китайский язык. Это помогло ему составить ценное описание Китая, но и он не смог добиться взаимопонимания с цинскими чиновниками. Получив аудиенцию у императора, Спафарий все же покинул Поднебесную без каких-либо значимых результатов.

Особое место в истории русско-цинского конфликта XVII века принадлежит Албазинскому острогу – первой русской крепости на Амуре, известной своей драматичной судьбой. Ныне это скромное село Албазино, а когда-то здесь находилось укрепление даурского князя Албазы, которое еще в 1650 году захватил отряд легендарного землепроходца Ерофея Хабарова. Спустя два десятилетия выросший тут надежный острог стал настоящим бельмом на глазу у маньчжурских властей, соблазнявшихся пушными сокровищами Приамурья. Рука об руку с освоением русскими новых земель шла проповедь православия, и поэтому вместе с казаками явился сюда инок Усть-Киренского Свято-Троицкого монастыря Ермоген. Он принес с собой будущую великую святыню Приамурья – чудотворную икону Божией Матери «Слово плоть бысть», именуемую теперь Албазинской.

Албазин не раз штурмовали, но он восставал из пепла, как птица феникс. Острог пережил две большие осады, поджоги, разорения и в итоге был покинут русскими в 1689 году – после заключения с Китаем Нерчинского договора. При отсутствии достаточного количества войск и вооружения Россия в тот период просто не могла отстоять свои дальневосточные владения.

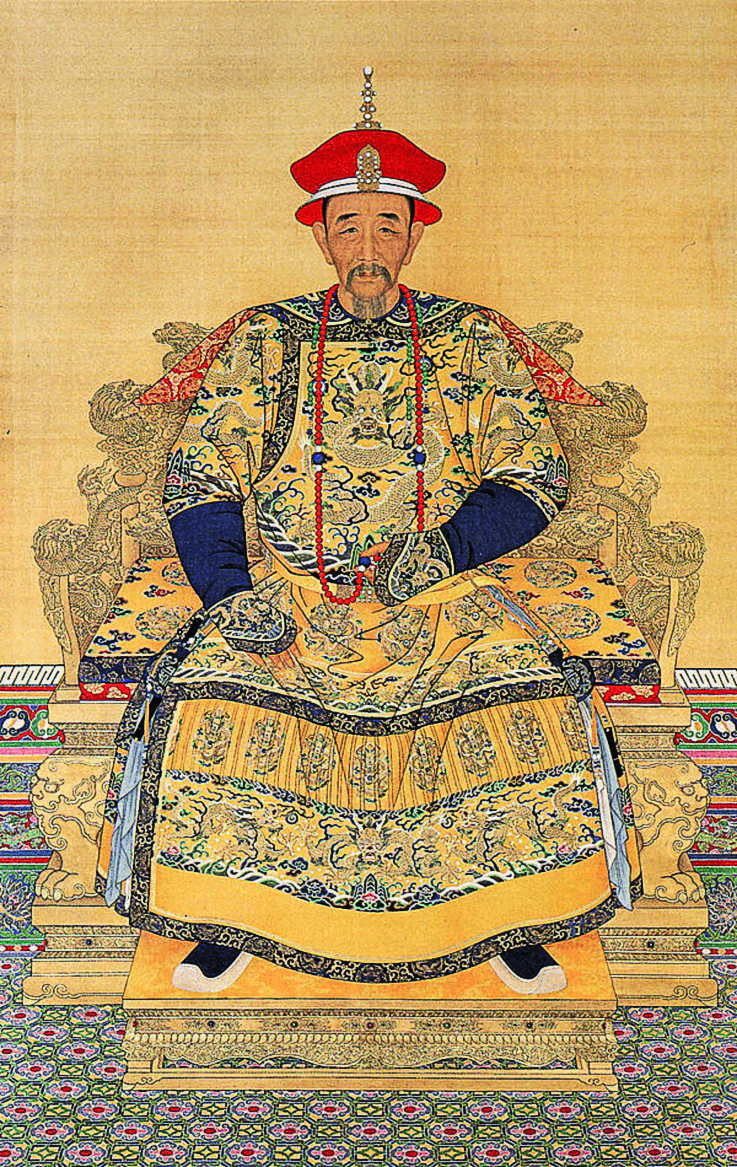

Портрет императора Канси (1654–1722). Династия Цин. XVIII век

Памятник Ерофею Хабарову в Хабаровске. Скульптор А.П. Мильчин. 1958 год

Миссионеры-китаеведы

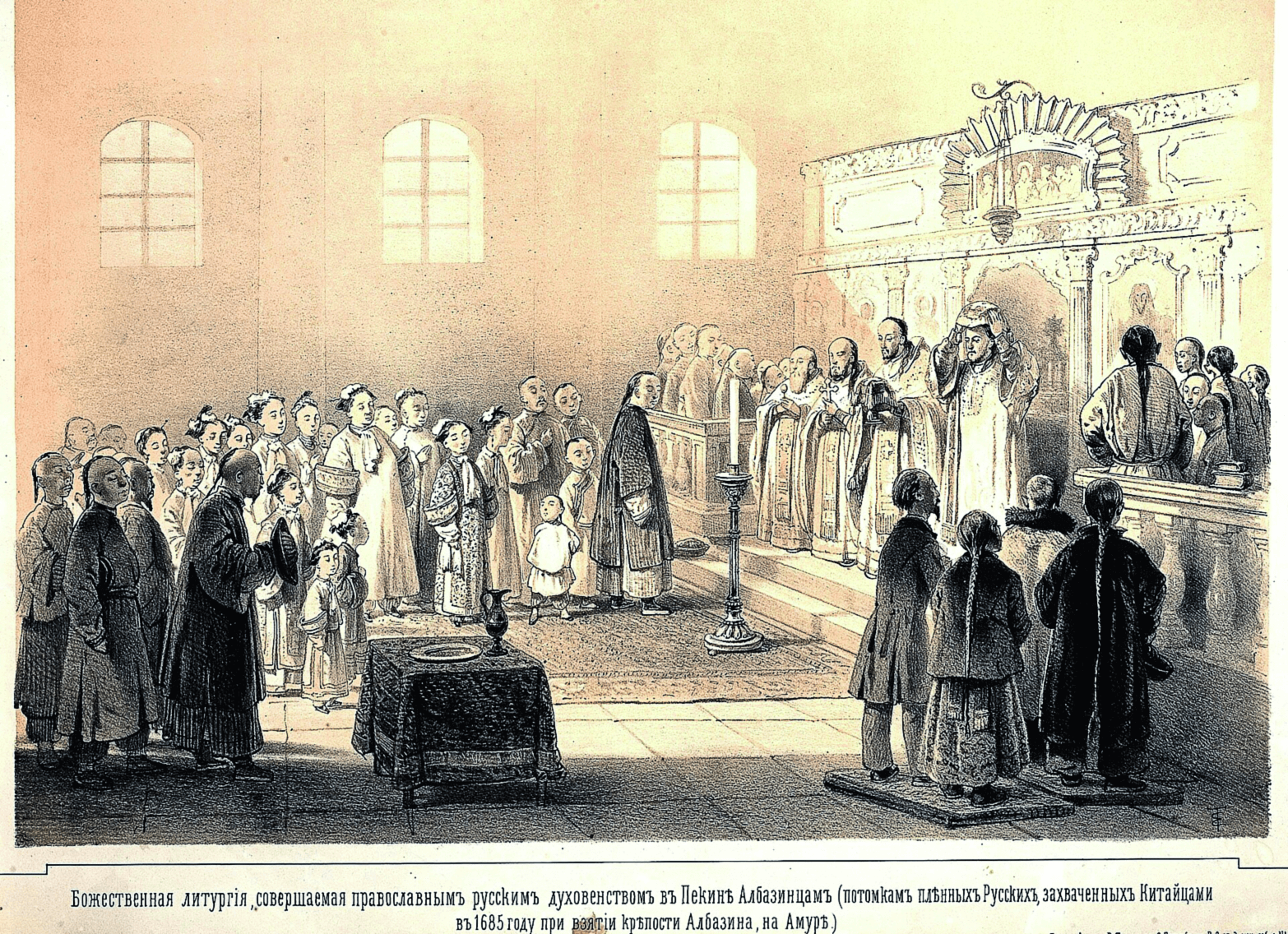

Существуют разные версии о том, как в Пекин попали русские поселенцы. Согласно одной из них, в 1685 году маньчжуры, захватившие Албазинский острог, увели в плен несколько десятков русских, пожелавших (явно не добровольно) принять подданство империи Цин. Среди переселенцев были женщины и дети, а для отправления религиозных нужд группа прихватила с собой священника Максима Леонтьева, кое-какую церковную утварь и иконы.

По другой версии, отец Максим входил в отряд землепроходца Григория Мыльникова, летом 1683 года выступившего походом из того же Албазина и двигавшегося дальше в дебри Приамурья. В цели похода входила защита интересов сибирских мехоторговцев и сбор дани (ясака) с местных народов (Албазинский острог служил форпостом таких операций). Как гласит легенда, Мыльников неожиданно столкнулся лицом к лицу с маньчжурами, пригласившими и его самого с товарищами, и отца Максима в гости в свой лагерь. После дружеской трапезы русских препроводили лесными тропами далее на юг и через несколько недель доставили в Пекин – теперь в гости к великому императору Канси, издавшему указ обеспечить их всем необходимым, показав «намерение хорошо о них позаботиться».

Так или иначе, в то самое время, когда маньчжуры и русские с недоверием взирали друг на друга с разных берегов Амура, император Канси и священник Максим Леонтьев основали то, чему позже предстояло стать Российской духовной миссией в Пекине. Судьба албазинцев и духовной миссии, поначалу выполнявшей также функции дипломатического представительства, хорошо известна. Многие переселенцы женились на китаянках, и их потомки постепенно ассимилировались, но продолжали исповедовать православие.

С самого начала существования российской миссии ее пребывание в Китае регулировалось соглашениями, что выгодно отличало условия служения православных священников от условий, в которых находились проповедники с Запада. Последним зачастую приходилось быть не служителями веры, а пушкарями, астрономами, «математиками короля» и сперва даже переводчиками для русских коллег (через знакомую и тем и другим латынь). Впрочем, довольно скоро русские выучили китайский – не столько ради проповеди православия, сколько в интересах торговли, которая с 1727 года все активнее велась через пограничную Кяхту.

Говоря о Российской духовной миссии в Пекине, невозможно обойти молчанием ее ярчайшего представителя, которого заслуженно называют отцом русского китаеведения, – Никиту Бичурина, в монашестве Иакинфа. Больше 10 лет он был главой миссии, а когда возвращался в Россию в 1821 году, вывез огромное число китайских книг (весом 400 пудов), для чего понадобился караван из 15 (!) верблюдов. Значительную часть этих книг он же и перевел, а потом создал многочисленные труды с интереснейшими сведениями о прошлом Китая и соседних стран. Правда, вместо награды за научные изыскания Иакинф, обвиненный в нерадивом отношении к миссионерским обязанностям, был отдан под суд, лишен сана архимандрита и сослан в Валаамский монастырь. Возвращенный по просьбе российского МИДа, он работал в Петербурге, где встречался с Александром Пушкиным. Под влиянием его рассказов поэт даже собирался посетить Поднебесную.

Когда в соответствии с Тяньцзиньским трактатом 1858 года во внутренних областях Китая была разрешена проповедь и миссионерам позволили выезжать куда угодно, это немедленно отразилось на деятельности Российской духовной миссии. Тем более что в ее состав во второй половине XIX века входили такие выдающиеся проповедники, как архимандрит Гурий (Карпов), архимандрит Палладий (Кафаров) и иеромонах Исайя (Поликин). Архимандрит Гурий стал первым православным переводчиком Евангелия на китайский язык. Исайя, прибывший с ним в Пекин в год подписания трактата, прожил здесь до самой смерти в 1871 году и посвятил все время обустройству миссии и активной проповеди православия, сделав перевод множества богослужебных книг и обратив в православие несколько китайских семей. Архимандрит Палладий благодаря своим научным трудам вошел в число крупнейших китаеведов в мире, а кроме того, всю жизнь работал над составлением китайско-русского словаря. В 1866 году русским священникам разрешили вести службу на китайском языке, что привело к быстрому росту числа обращенных.

Страшное испытание на долю Российской духовной миссии выпало в 1900 году, когда во время антихристианского и антизападного Боксерского (Ихэтуаньского) восстания она подверглась нападению, красноречиво названному «Пекинской Варфоломеевской ночью». Здание миссии погибло в пожаре, и восстание унесло жизни 222 потомков казаков-албазинцев, среди которых были женщины и дети. В 1902 году Церковь причислила всех погибших к лику святых, их почитают как китайских мучеников.

К сожалению, славная история миссии в Пекине прервалась в 1950-е годы. Северное подворье (Бэйгуань), где она располагалась, было передано советскому посольству.

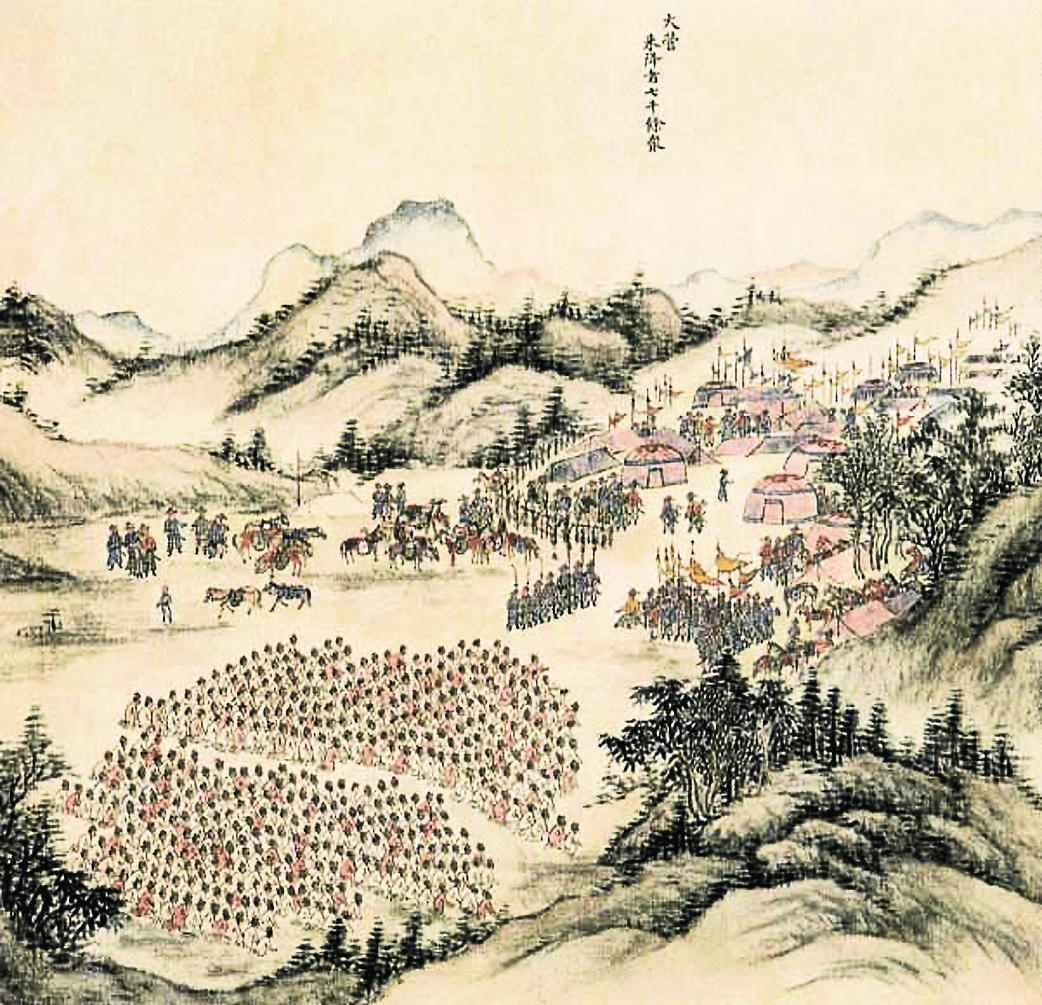

Лагерь цинской армии и побежденные джунгары перед императором в 1756 году. XVIII век

Потомки казаков-албазинцев, исповедующие православие, на литургии в Российской духовной миссии в Пекине. По рисунку И.И. Чмутова. 1859 год

У высоких берегов Амура

Но вернемся к событиям XVIII века. В первой его половине отношениям России и Китая была поставлена новая преграда: между ними расположилось мощное ханство монгольского племени джунгаров (ойратов). Захватив Восточный Туркестан и казахские степи, джунгары начали нападать на русские владения в Сибири и китайские приграничные земли. Это сделало две страны союзниками: сперва им удалось пресечь джунгарские набеги, а позже, в 1750-х годах, Китай подчинил себе ослабевшее ханство, истребив при этом бóльшую часть его населения. Уцелевшие джунгары бежали на Волгу, где под именем калмыков стали подданными русского царя, храбрыми участниками его войн с внешними врагами.

После крушения Джунгарского ханства русские стали активнее продвигаться в Казахстан. Возникший там в середине XIX века город Зайсан стал вторым после Кяхты центром торговли с Китаем. Из Поднебесной все в бóльших масштабах везли хлопковые ткани, шелк, фарфор и полюбившийся всей России чай. В обратном направлении следовали табуны скота, караваны с шерстью, кожей, зерном. Интерес к торговле с Китаем проявляли и западные страны, но их главным товаром был губящий здоровье опиум. Когда цинские власти попытались пресечь его ввоз, Англия и Франция развязали две «опиумные войны». Результатом поражения технически отсталой китайской армии стали неравноправные договоры, открывшие дорогу в Поднебесную западным торговцам и миссионерам.

Ослаблению империи Цин способствовало также восстание тайпинов, долгие годы (1850–1864) бушевавшее на юге Китая и направленное против гнета завоевателей-маньчжуров. Запад, помогавший императорской власти подавить восстание, воспользовался этим для получения новых уступок. Среди прочего британским и французским военным кораблям было разрешено использовать китайские порты. К этому времени отношения Российской империи с ведущими западными странами неуклонно ухудшались, что привело к Крымской войне. Боясь появления вражеских сил на своих восточных рубежах, царское правительство активизировало дальневосточную политику.

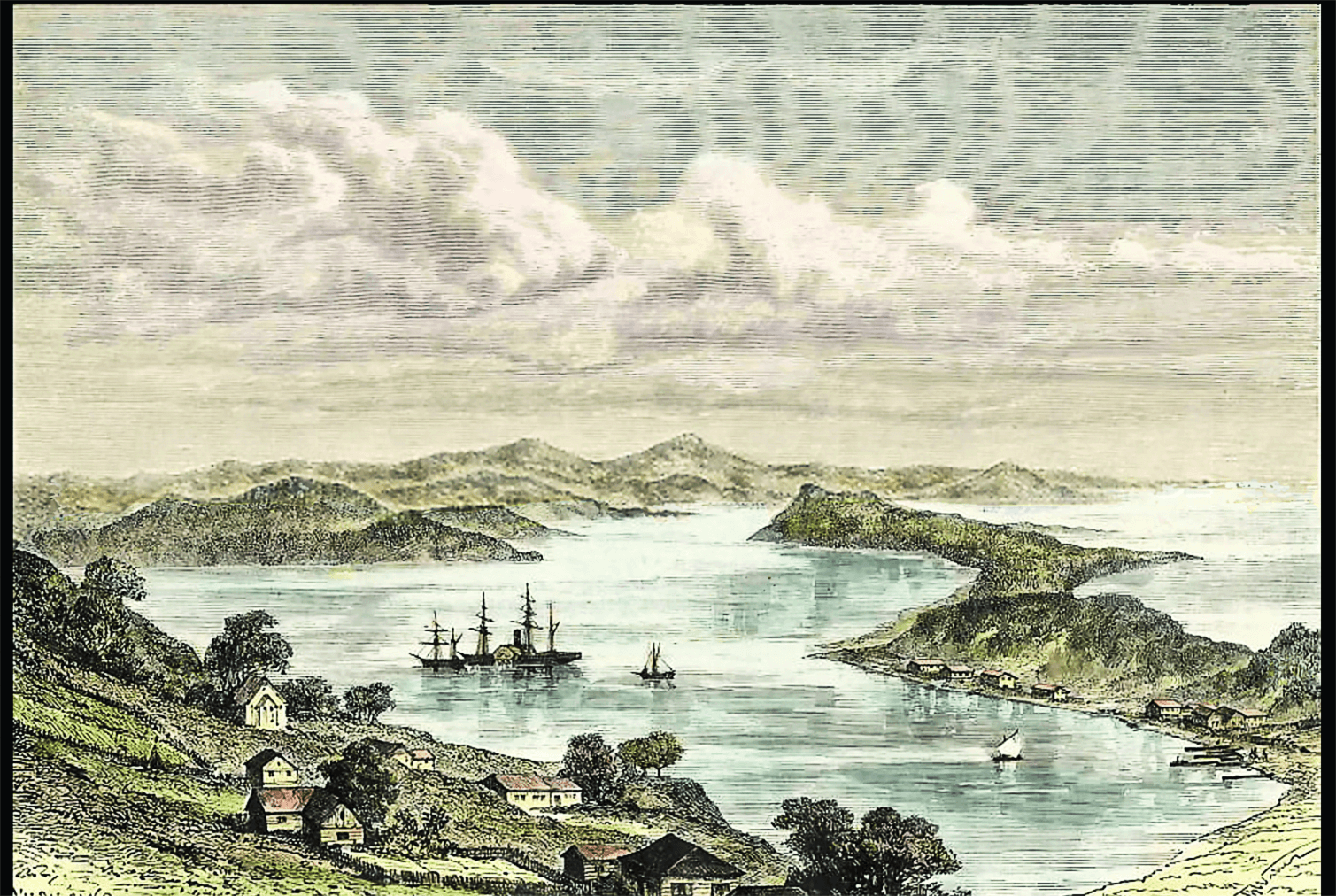

Еще в 1849 году капитан Геннадий Невельской, командир транспорта «Байкал», исследовал устье Амура, не получив на то высочайшего разрешения. Он доказал, что Сахалин является островом и установил доступность Амура для морских судов. Годом позже капитан основал в устье великой реки Николаевский пост – ныне город Николаевск-на-Амуре. За самоуправство Невельского ждал суд, но стоявший за ним великий князь Константин Николаевич, знавший его с детства по плаваниям на учебном корабле, сделал все, чтобы убедить отца Николая I в правильности действий капитана. В итоге тот назвал его поступок «молодецким, благородным и патриотическим» и произнес знаменитую фразу: «Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен».

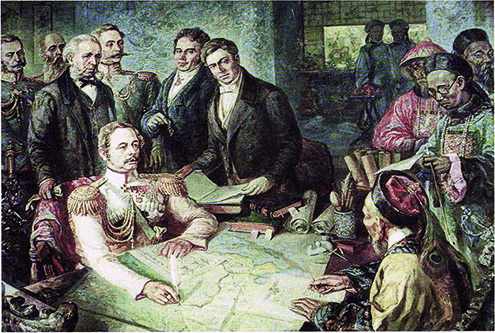

Поддерживал Невельского и генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев, ставший главным мотором дальневосточной экспансии. В 1858 году в Айгуне (ныне часть разросшегося города Хэйхэ) он подписал с амбанем (наместником) китайских северных владений И Шанем договор, по которому обширная территория Приамурья передавалась России. Амур отныне сделался границей между двумя странами, которые позаботились о недопущении в эти края западных держав (любым кораблям, за исключением российских и китайских, запрещалось входить в устье Амура).

Приморский край по условиям договора стал совместным владением Китая и России, что не слишком устраивало последнюю. К тому же цинские власти отказались утвердить Айгунский договор и уступать русским Приамурье, хотя там не было ни китайских войск, ни китайского населения. В Пекин для переговоров был направлен генерал Николай Игнатьев, которому неожиданно помогли недавние враги – англичане и французы. После того как в октябре 1860-го они в ходе очередной «опиумной войны» заняли китайскую столицу и разграбили императорский дворец, цинские власти сразу стали сговорчивее. Они согласились не только утвердить Айгунский договор, но и подписать новый, учитывающий все российские условия.

Поскольку связь с Петербургом занимала долгое время, Игнатьев, как прежде Невельской, проявил самоуправство: он потребовал передать России весь Приморский край. И получил согласие. На приложенной к дополнительному договору – Пекинскому трактату 1860 года – карте красной линией была проведена граница по китайскому берегу Амура, Уссури и протоки между ними, которую позже назвали в честь адмирала Петра Казакевича. Именно этот исследователь Дальнего Востока подписал от лица правительства протокол об обмене картами и описаниями разграничений, к тому времени уже основав на берегу Японского моря новую русскую крепость – Владивосток. Так утвердилась граница России и Китая, но двум странам-соседям пришлось еще долго учиться жить рядом и сотрудничать, учитывая интересы друг друга.

Владивосток и бухта Золотой Рог в 1860-х годах

Адмирал Петр Казакевич подписал протокол о границах, утвержденных Пекинским трактатом 1860 года, к тому времени уже основав на берегу Японского моря новую русскую крепость – Владивосток

Айгунский договор. Худ. В.Е. Романов. 1947 год

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Дацышен В.Г. История русско-китайских отношений (1618–1917 гг.). Красноярск, 2004

Галенович Ю.М. История взаимоотношений России и Китая. В 4 кн. М., 2011

За столом переговоров

Важными вехами отношений России и Китая стали договоры, заключавшиеся между странами с конца XVII века

Первым был Нерчинский договор 1689 года, сделавший границей между двумя странами реку Аргунь и Становой хребет. России в условиях неравенства сил на Дальнем Востоке и междуцарствия в Москве пришлось уступить Китаю приамурские земли. При этом договор провозглашал обоюдную свободу торговли. Правда, ободренные успехом цинские власти вскоре выдвинули претензии на Забайкалье, которое никогда не принадлежало Китаю. Для урегулирования спора в Пекин было отправлено посольство Саввы Рагузинского-Владиславича. Ему удалось отстоять принцип «каждое государство владеет тем, что у него есть», а заодно подписать новый, Кяхтинский договор 1727 года, юридически закреплявший существование в Пекине Российской духовной миссии и открывавший беспошлинную пограничную торговлю в Кяхте.

В 1732 году в Петербург впервые прибыло китайское посольство: сановники Дэйсин и Баянтай проделали большой путь, чтобы поздравить императрицу Анну Иоанновну с восшествием на престол. Послам показали Академию наук и Кунсткамеру, а также военный флот в Кронштадте – словом, сделали все, чтобы убедить Пекин в могуществе России и в том, что с ней лучше не ссориться.

Новой вехой отношений двух стран стал Кульджинский договор 1851 года. После присоединения к России казахских ханств он оформил русско-китайскую границу в Центральной Азии и установил новые пункты трансграничной торговли в городах Кульдже и Чугучаке в Синьцзяне.

Экспансия Российской империи на Дальнем Востоке заставила пересмотреть условия Нерчинского договора. Вхождение в ее состав Приамурья зафиксировал Айгунский договор 1858 года, а район от реки Уссури до побережья Тихого океана оставался в общем владении обоих государств. Но так продолжалось совсем недолго: Пекинский трактат 1860 года оформил присоединение Приморья к России. Уточненные границы между двумя странами в Центральной Азии утвердил Чугучакский протокол 1864 года. Вскоре, однако, отношения России и Китая пережили кризис: в условиях восстания китайских мусульман в Синьцзяне русские войска заняли в целях безопасности пограничный Илийский край. Цинское правительство, которое активно подталкивала к тому Англия, угрожало Петербургу войной, но конфликт удалось разрешить мирно. В итоге был подписан Петербургский договор 1881 года, по которому Россия вывела войска из Китая, получив за это ряд спорных территорий.

Со временем Китай начал использовать Российскую империю как заслон от давления Японии и стран Запада. Главным сторонником такой политики был китайский «канцлер» Ли Хунчжан, прозванный «желтым Бисмарком». Посетив коронацию Николая II, он подписал Московский договор 1896 года о союзе двух стран, по которому Россия в обмен на помощь против возможного нападения японцев получала право проложить по территории Китая железную дорогу – знаменитую КВЖД. По дополнительной Русско-китайской конвенции 1898 года России предоставлялась аренда на 25 лет Квантунского полуострова с военно-морской базой Порт-Артур и портом Дальний (ныне Далянь). Это вывело отношения двух стран на новый уровень, хотя ХХ век приготовил им немало новых испытаний.

Присоединение Приамурья и Приморья к Российской империи. 1858–1860 годы

Динара Дубровская, доктор исторических наук; Раиса Костомарова