«Великая дружба»

№122 январь 2025

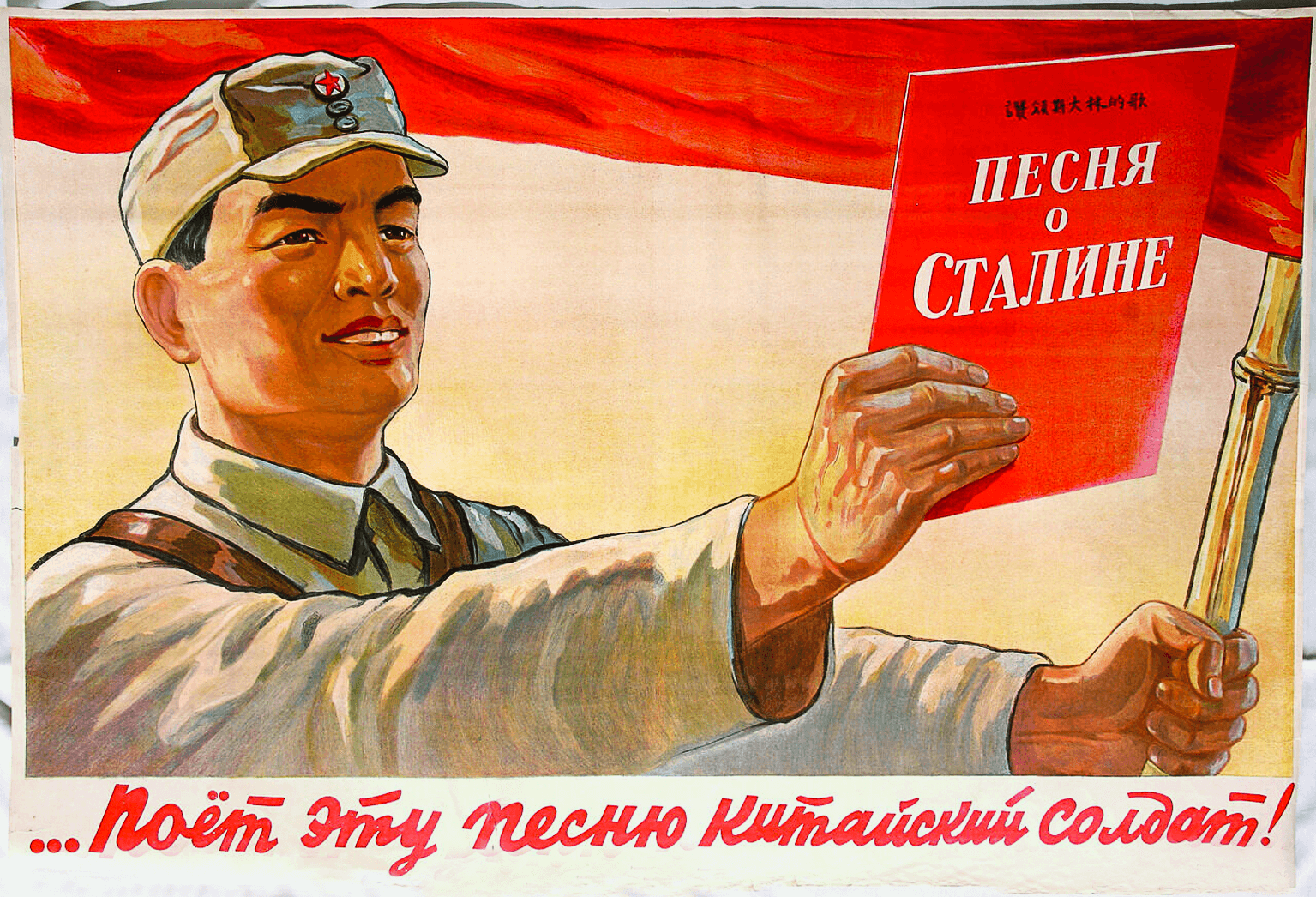

В 1950-е годы и позже приметы «великой дружбы» СССР и Китая можно было увидеть чуть ли не в каждом советском доме

Иван Измайлов

Договор 1950 года стал началом тесного сотрудничества двух стран. Экономика Китая, разрушенная войнами и бегством западного капитала, находилась в плачевном состоянии, и СССР сделал все, чтобы поддержать нового союзника. В КНР потоком хлынуло промышленное оборудование, станки, вагоны, рельсы – то, чего остро не хватало нашей стране, еще не восстановившейся после Великой Отечественной войны. Всего за три года китайцы получили 943 тыс. тонн черных металлов, 1,5 млн тонн нефтепродуктов. С 1950 по 1959 год в Китае работало до 10 тыс. советских специалистов, с участием которых было построено, восстановлено или реконструировано более 400 промышленных предприятий. Уже в 1951-м в СССР прибыли первые китайские студенты, а к концу десятилетия их число превысило 11 тыс. человек.

Дефицитная яркость

Чем на советскую щедрость могла ответить КНР? Она поставляла в приграничные районы СССР уголь и цветные металлы, но в довольно скромных масштабах. Гораздо большее значение имел экспорт в Советский Союз товаров легкой промышленности, выпуск которых китайцы наладили в немалых объемах. Их поставкой занималась в основном фирма «Дружба» («Юи»): ее хорошо знали по эмблеме – соединенным (похожим на обручальные) кольцам, символу союза двух народов. Это были и спортивные костюмы, и мужское белье (обычное и утепленное), и дождевики из прорезиненной ткани, и свитера, сохранявшие форму даже после долгой носки. И конечно, нарядные платья для девочек с множеством складок и рюшечек, за которыми уже в 1980-е выстраивались длинные очереди, когда их выбрасывали в «Детском мире» или других крупных магазинах.

Китайские товары у нас полюбили не столько за качество (хотя и оно было на уровне), сколько за яркие расцветки и декоративность, даже экзотичность. Это касается и знаменитых шелковых зонтиков с бамбуковой ручкой, которые поставляла та же «Дружба». Окрашенные в нежные, пастельные цвета, расписанные всевозможными рисунками, они воспринимались не как защита от дождя или солнца, а как престижный аксессуар, который считала нужным иметь каждая модница. Не меньшей популярностью пользовались халаты из того же шелка, бамбуковые веера, полотенца, мягкие и мгновенно впитывавшие влагу, и, естественно, парусиновые кеды с ребристой каучуковой подошвой. В Китае эту обувь массово носили не только солдаты Народно-освободительной армии, для которых она вначале и выпускалась фирмой с соответствующим названием – «Освобождение» («Цзефан»), но и обычные граждане. В СССР кеды тоже производились, но, как и многое другое, были дефицитом, и китайские поставки помогли обеспечить этой удобной обувью всех желающих.

Знаменитая эмблема китайской фирмы «Дружба»

Радость туриста

Советские хозяйки ценили и берегли китайские эмалированные тазы с яркими рисунками (обычно это были цветы или птицы). В них полоскали белье, хранили продукты, а во многих семьях в таких тазах до сих пор водружают на стол праздничные блюда, включая новогодний оливье. Хотя со времен «великой дружбы» прошло уже много десятков лет, толстая эмаль на них не облупилась, а рисунки не поблекли. В самой КНР эти тазы долгое время, по крайней мере до начала 1980-х, оставались признаком достатка и предметом зависти соседей. Китайские велосипеды марки «Летящий голубь» тоже завозились в СССР, но особой популярности не получили, поскольку для детей они были велики, а для взрослых малы.

Зато нашему народу приглянулось другое «чудо техники» – термосы, выпускавшиеся на пекинской фабрике «Олень». Они имели объем от 1 до 3 литров и состояли из алюминиевого корпуса, вставленной в него стеклянной колбы и алюминиевой крышки с пробкой. После наливания кипятка пробка расширялась и герметически удерживала тепло в течение суток, а крышку можно было использовать как кружку. Главный недостаток такого термоса заключался в том, что его нельзя было переворачивать. Тогда пробка могла выскочить, и содержимое проливалось. Термосы западного типа с закручивающейся пробкой в КНР еще не выпускались. Зато эти изделия, как и многие другие китайские товары, были ярко-красного, желтого, розового или голубого цвета и несли на себе изображения цветов и птиц. В СССР термосы тоже делали, но они казались чересчур громоздкими (например, харьковский «Темет» имел объем 3, 4 или 5 литров) и к тому же были лишены каких-либо украшений. Китайские признавались куда более удобными – особенно в туристических походах, набиравших популярность. Туристы полюбили и китайские фонарики, светившие ярко и в нескольких режимах.

Бисквитные вожди

Конечно, пользовались спросом и давно известные на весь мир товары китайского экспорта – чай и фарфор. После долгого перерыва в советских магазинах появились разные сорта китайского чая, включая экзотический жасминовый и пуэр. Что касается фарфора, то это были как традиционные фигурки богов, мудрецов, красавиц, так и новомодные изображения солдат революции и пионеров с красными флагами. Понятно, что в СССР потребителей привлекала в первую очередь экзотика. Кстати, китайской теме уделили щедрое внимание и советские производители фарфора – прежде всего Ленинградский фарфоровый завод (ЛФЗ) имени М.В. Ломоносова. Там массово выпускались статуэтки «Китаянка» и «Дружба» (последняя изображала двух девочек – советскую и китайскую), а Дулевский фарфоровый завод отметился набором для воды «Советско-китайская дружба» (кувшин, стаканы, полоскательница и поднос в красно-золотых тонах), а также блюдом с портретом Мао Цзэдуна. Одним из экспонатов Всесоюзной художественной выставки 1952 года стала скульптура малой формы того же ЛФЗ «Сталин и Мао Цзэдун», выполненная с полным портретным сходством из бисквита (неглазурованного фарфора).

Этот официоз едва ли привлекал многих, а вот такая массовая продукция, как термосы и кеды, распространилась по всему Советскому Союзу, порождая искреннюю симпатию к Китаю. Еще одним ее проявлением стала сочиненная в 1949 году песня Вано Мурадели на слова Михаила Вершинина «Москва – Пекин». Ее слова «русский с китайцем – братья навек» в начале 1960-х, когда «великая дружба» дала трещину, а потом и вовсе рухнула, стали цитироваться с иронией. Но сегодня и эту песню, и китайские товары, поставлявшиеся в СССР, многие вспоминают с ностальгией – как приметы времени, когда наши народы дружили искренне и по-товарищески помогали друг другу.

Советский агитационный плакат. Худ. П. Голубь. 1949 год

Иван Измайлов