Дикие помещики

№74 февраль 2021

Крепостничество калечило души не только крестьян, но и помещиков, толкая последних на дикие, сумасбродные, а часто и бесчеловечные поступки

Апогей крепостничества в России наступил при «просвещенной» Екатерине II, которая указом 1767 года запретила крестьянам подавать ей лично жалобы на господ, а двумя годами раньше разрешила владельцам крепостных без суда отправлять их в Сибирь и на каторгу. Эти и другие меры дали помещикам возможность безнаказанно издеваться над крестьянами, а главное – выжимать из них все силы для утоления своей растущей тяги к богатству и роскоши.

Как ни странно, в XIX веке положение крестьян даже ухудшилось: в преддверии неизбежного освобождения дворяне всеми способами отбирали у них землю, переводили с пашни в дворовые, сдавали в рекруты или «в аренду» на фабрики. Многие помещики, обеднев, почти не отличались образом жизни от собственных крепостных – но тем усерднее притесняли и мучили их, чтобы показать свою тающую на глазах «природную» власть.

Не только Салтычиха

Символом помещичьей жестокости давно уже считается Салтычиха – московская дворянка Дарья Салтыкова, замучившая, по разным данным, от 38 до 139 крестьян. Многочисленные жалобы на нее кончались тем, что жалобщиков выдавали барыне на расправу. Погубила ее лишь попытка убить дворянина – ее экс-любовника Николая Тютчева, деда великого поэта.

Подвела и чрезмерная аккуратность: после ареста Салтычихи в ее бумагах нашлась роспись взяток, данных ею чиновникам за молчание. Это, а также упорное нежелание признать свою вину настолько разгневало Екатерину II, что она приговорила «урода в человеческом облике» к лишению дворянства, позорному столбу и пожизненному заключению в подземной тюрьме.

Уже в то время проницательные люди видели, что дело Салтычихи – только верхушка айсберга помещичьего произвола. Особенно доставалось дворовым, которых били и пороли практически в каждом господском доме – часто без всякой вины, просто «для науки» или из плохого настроения. Писатель Сергей Терпигорев вспоминал своего деда-помещика, которого прозвали «дантистом» за редкий талант с одного удара выбить мужику зуб. А княгиня Екатерина Дашкова писала, что фельдмаршал Михаил Каменский на глазах у ее лакея проломил двум своим крепостным головы о печку. В конце концов крестьяне, не выдержав истязаний, зарубили его топором, за что триста из них были сосланы в Сибирь.

Жертвами отчаявшихся крепостных становились и другие помещики. Так, в одном только 1845 году, по данным корпуса жандармов, было «убито крестьянами 8 помещиков и 9 управителей, безуспешных покушений к тому обнаружено 12» (в том же году от рук господ погибло до 80 крестьян – но это лишь те, о ком стало известно властям). В 1825-м дворовые убили любовницу графа Алексея Аракчеева, бывшую крепостную Настасью Минкину, которая жгла девушек-служанок утюгом и вырывала у них щипцами куски мяса. Уже после отмены крепостного права, в 1865 году, от рук крестьян погиб и князь Александр Порюс-Визапурский, потомок индийских раджей, занесенных судьбой в Россию. Среди многих его причуд была и такая: статуями у него в саду «служили голые живые люди, мужчины и женщины, покрашенные в белую краску». Когда князь совершал прогулку, они часами должны были стоять в своих позах – и горе той или тому, кто пошевелится. Во время одного из таких променадов «Венера» швырнула Порюс-Визапурскому в глаза горсть соли, а «Геркулес» проломил ему череп ударом дубины.

Известным чудаком был и поэт-графоман Николай Струйский, владевший тысячами крестьян. Над провинившимися он устраивал настоящие суды с присяжными и адвокатами – тоже из числа крепостных. При следствии применял пытки и имел у себя в подвале богатый арсенал пыточных орудий. В другом подвале, по слухам, жил тигр, которого Струйский порой натравливал на крестьян. К пыткам можно отнести и то, что он заставлял мужиков слушать свои вирши, приходя от чтения в такой экстаз, что щипал слушателей до синяков. Пыточные камеры и тюрьмы были во многих помещичьих усадьбах, в том числе у княгини Александры Козловской, которая жестокостью не уступала Салтычихе. Например, она приказывала раздевать крестьян догола и натравливала на них собак. Француз Шарль Массон писал о том, как она наказывала служанок: «Свирепая госпожа заставляла их класть трепещущие груди на холодную мраморную доску стола и собственноручно со зверским наслаждением секла эти нежные части тела. Я сам видел одну из подобных мучениц, которую она часто терзала таким образом и вдобавок еще изуродовала. Вложив пальцы в рот, она разодрала ей губы до ушей».

Салтычиха. Худ. П.В. Курдюмов. Начало ХХ века

Клетка для «канареек»

«Художества» генерала Льва Измайлова тоже открылись благодаря тому, что в 1831 году его за буйство и разврат лишили имений и отправили в ссылку. Больше всего на свете он любил псовую охоту: только в одном имении держал 700 гончих, живших в куда лучших условиях, чем его крепостные. Измайлов (хотя и не только он) много раз менял крестьянских детей на щенят, а баб заставлял выкармливать тех же щенят грудью. Выезд его с громадной свитой на охоту был сущим бедствием для окрестных жителей: как вспоминал один из очевидцев, «по занятому ими полю не проходи уже и не проезжай никто – запорют кнутьями». Славился он и своим распутством, имея гарем из 30 крестьянских девок. Когда девушка наскучивала барину, он выдавал ее замуж и заменял другой, помоложе. Держали наложниц взаперти, за решетками, а всех, кто пытался с ними общаться, включая родных, жестоко наказывали. Приглашая гостей, генерал неизменно «угощал» их лучшими из своих наперсниц.

Гарем помещика. Худ. К.К. Гампельн. XIX век

Сам Измайлов больше всего любил совсем юных девочек, среди которых были и его собственные незаконные дочери. Одну из них, Нимфу Хорошевскую, он впервые изнасиловал в восемь лет, в четырнадцать она попыталась сбежать, была поймана и отправлена на тяжелые работы, а потом возвращена в гарем. На следствии еще одна жертва, солдатка Мавра, рассказала, что «на тринадцатом году своей жизни она была взята насильно из дома отца своего, крестьянина, и ее растлил гость Измайлова». Впрочем, генерала, ставшего, как считается, прототипом пушкинского Троекурова, осудили в первую очередь не за эти преступления, а за то, что он не пускал крестьян в церковь, не желая, чтобы о его поведении узнало духовенство.

Еще один любитель удовольствий, киевский помещик Виктор Страшинский, завел в трех своих селах «право первой ночи», изнасиловав более 500 девушек, включая малолетних. На следствии «многие изъяснили, что Страшинский продолжал связи с ними и после их выхода замуж, а некоторые показали, что заставлял их присутствовать при совокуплении его с другими». Ходили слухи, что он развратил даже своих дочерей, запугав их и жену до того, что они до конца жизни покрывали его злодеяния. Когда против него все-таки было заведено дело, его рассматривали целых 25 лет, до самого 1857-го, когда обвиняемому исполнилось уже 72 года. Учитывая преклонный возраст, его решили «оставить в подозрении», то есть освободили от наказания, хотя он обвинялся еще и в убийствах.

Крепостные гаремы были повсеместным явлением. Один мемуарист рассказывал про своего знакомого помещика: «В имении Н. И-ч был настоящим петухом, а вся женская половина – от млада до стара – его курами. Пойдет, бывало, поздно вечером по селу любоваться благоденствием своих крестьян, остановится против какой-нибудь избы, посмотрит в окно и легонько постучит в стекло пальцем. Стук этот хорошо уже был известен всем: постучит – и сию же минуту красивейшая из семьи выходит к нему». Историк Василий Семевский писал про другого помещика, что тот, проведывая свои имения, требовал с управляющего список всех созревших в его отсутствие крестьянских девушек и забирал каждую из них к себе на несколько дней, а «когда список истощался, он уезжал в другие деревни и вновь приезжал на следующий год».

Дворяне, жившие в городе, привозили из сел одну или несколько крестьянских девиц, которых называли «серальками» или «канарейками», – они были одновременно и служанками, и наложницами. Предприимчивые помещицы порой делали на этом настоящий бизнес. Тот же Массон рассказывает: «У одной петербургской вдовы, госпожи Поздняковой, недалеко от столицы было имение с довольно большим количеством душ. Ежегодно по ее приказанию оттуда доставлялись самые красивые и стройные девочки, достигшие десяти-двенадцати лет. Они воспитывались у нее в доме под надзором особой гувернантки и обучались полезным и приятным искусствам. Их одновременно обучали и танцам, и музыке, и шитью, и вышиванью, и причесыванию и др. В пятнадцать лет она их продавала: наиболее ловкие попадали горничными к дамам, наиболее красивые – к светским развратникам в качестве любовниц. И так как она брала до 500 рублей за штуку, то это давало ей определенный ежегодный доход». Другие без затей наполняли подневольными «канарейками» нелегальные бордели.

Музы в оковах

Особенно тяжело в неволе приходилось тем крестьянам, которые были грамотны и по барскому капризу обучены каким-либо наукам и искусствам. Первым делом вспоминаются актеры из многолюдных театров в Останкине или Архангельском. Судьба Прасковьи Ковалёвой-Жемчуговой, вышедшей замуж за своего хозяина, была уникальной, а обычно крепостные «звезды», утратив голос и «товарный вид», отправлялись назад в деревенскую глушь.

За плохую игру актеров нещадно били, как делал это, например, владелец театра в Орле Сергей Каменский (сын фельдмаршала). В антракте он отправлялся за кулисы с плеткой, и до зрителей долетали крики наказуемых…

Еще изобретательнее в «воспитании» актеров был князь Николай Шаховской: он сек их розгами, замыкал шею в рогатку или на несколько дней без еды и сна привязывал артистов к стулу, надев ошейник. Один из мемуаристов писал: «Как ни стараешься, но никак не можешь представить себе, чтобы люди, да еще девицы, после розог, забывая и боль, и срам, могли мгновенно или превращаться в важных графинь, или прыгать, хохотать от всей души, любезничать, летать в балете». Вдобавок крепостные актрисы почти всегда были также любовницами своего господина, а иногда и его гостей. Владелец театра в Архангельском князь Николай Юсупов услаждал друзей еще и стриптизом, вот одно из свидетельств: «Танцовщицы, когда Юсупов давал известный знак, спускали моментально свои костюмы и являлись перед зрителями в природном виде, что приводило в восторг стариков, любителей всего изящного».

Граф Владимир Орлов, недовольный работой своего домашнего архитектора Бабкина, просто велел выпороть его. Аракчеев и вовсе регулярно порол крепостного архитектора Ивана Семёнова за любую ошибку. Кстати, тот окончил Академию художеств, был по многим отзывам «отличным специалистом», а позже стал профессором, что не избавляло его от господских палок. Художник Василий Тропинин с детства проявлял талант к живописи, однако хозяин Ираклий Морков велел отдать его в ученики к кондитеру – обучаться «конфектному мастерству». Спустя годы Морков все-таки привлек его к написанию семейных портретов, но в свободное время великий живописец красил заборы и смазывал дегтем колеса в господском имении – нечего лентяйничать!

Случались и более трагические истории. Один крепостной музыкант, обучившись в Италии, вернулся к барину, который из тщеславия заставлял его целыми днями играть перед гостями. Когда он попросил разрешения отдохнуть, помещик взревел: «Играй, не то выпорю!» После этого прилюдного унижения музыкант побежал в кухню и топором отрубил себе большой палец, воскликнув: «Будь проклят талант, если он не смог избавить меня от рабства!» После этого беднягу сослали в деревню ухаживать за лошадьми. Возможно, это легенда – зато правдива история художника Александра Полякова, который в юности попал в ученики к знаменитому англичанину Джорджу Доу и помогал ему писать портреты для Военной галереи Зимнего дворца. Став известным, крепостной попросил вольную у хозяина генерала Петра Корнилова, но тот за дерзость велел художнику ездить с ним в качестве лакея по тем домам, где его прежде принимали с почетом. Унижение и здесь оказалось роковым: Поляков запил и, хоть и получил свободу после смерти хозяина, прожил недолго. После этого совет Академии художеств решил во избежание таких случаев больше не принимать на обучение крепостных.

Конечно, причуды многих помещиков были безобидными и в чем-то милыми. Но всех их объединяет восприятие крестьянина как вещи, нежелание видеть в крепостных не то что равноправных, но даже просто людей. В условиях новой эпохи, когда представления о гуманизме и цивилизованности проникали уже в самые заскорузлые головы, крепостное право было обречено.

Что почитать?

Охлябинин С.Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века. М., 2006

Тарасов Б.Ю. Россия крепостная. История народного рабства. М., 2011

Уездный детектив

Совершение даже самых тяжких преступлений в отношении крепостных далеко не всегда заканчивалось привлечением помещиков к ответственности

Барин не имел власти над жизнью крестьянина и за такие преступления, как убийство, должен был отвечать как всякий убийца. Но в сословном государстве огромную роль играли личные связи, и зачастую помещики оставались безнаказанными. В том, как в таких случаях работало (или не работало) правосудие, можно разобраться на примере архивного дела «Об убиении дворового человека Данилова, принадлежавшего помещице Коробовой» (ГА РФ. Ф. 109. Оп. 170. Д. 126).

В донесении самарского уездного исправника сообщается: «25-го числа прошедшего февраля [1830 года] вступило в Самарский нижний земский суд от коллежского регистратора Аверкиева объявление, что от жительствующей в одном с ним сельце Студеном Буераке коллежской регистраторши Ольги Коробовой слышал он, что дворовый ее человек Максим Данилов, быв взят ею в город Самару, неизвестно куда с дороги бежал, но дошли до него слухи, что тот Данилов будто бы отвезен был на реку Волгу и брошен в пролубь. <…> 27-го приступил [я] на месте в сельце Студеном Буераке к следствию, где в течение двух дней при всем строгом и тщательном розыске моем значащиеся в объявлении Аверкиева обстоятельства, к обнаружению злодеяния служащие, покрылись непроницаемым мраком неизвестности, благоприятствующим самою природою и ухищреньем злодеев… но при всем том посчастливилось мне открыть злодеев и найти самое тело Данилова под льдом на дне реки Волги в глубине шести аршин, потопленное с удавкою на шее.

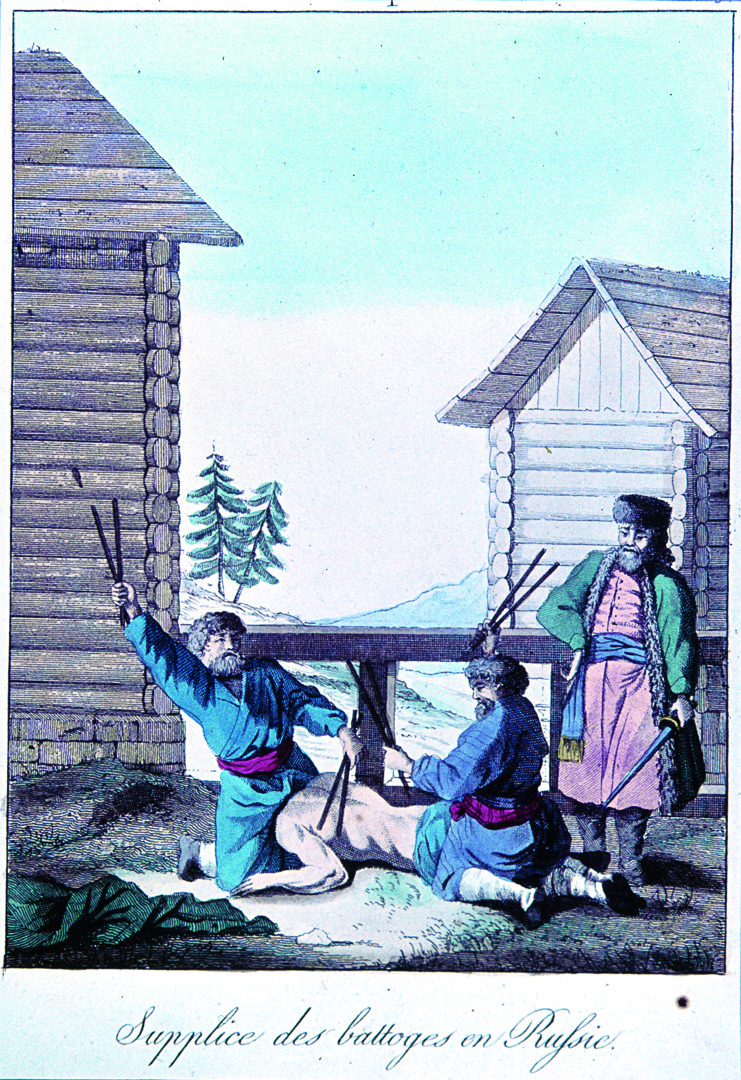

Наказание крестьянина батогами. Раскрашенная гравюра. XVIII век

Подозревались в лишении жизни Данилова титулярной советницы Сотниковой дворовые люди Павел Макаров и Михайла Тимофеев да дочь Сотниковой, коллежская регистраторша Ольга Коробова, по тому случаю, что Данилов из сельца матери ее увезен был ею 18 февраля поутру рано, скованный в железах, в город Самару для наказания в полиции за причиненные им матери Коробовой грубости и побои крестьянской жене Ирине Федоровой, но будто бы дорогою, быв освобожден из желез Коробовою, бежал. Всё сие единогласно при начальных спросах подтвердили как означенные преступники Макаров и Тимофеев, так сами Коробова и мать ее, каковыми показаниями, подкрепленными обдуманным планом злодеев, исчезла и малейшая надежда к обнаружению виновных, но правосудие Вышняго не потерпело туне невинной жертвы и обнаружило виновных дивным образом».

На самом деле чудо заключалось скорее в том, что исправник попался настойчивый и всерьез занялся расследованием, собрал показания у дворовых Сотниковой, разыскал упомянутую прорубь на Волге, увидел на снегу пятна крови и даже «испытал» в присутствии понятых найденные там следы «измерением валенков», взятых у подозреваемого Макарова. В этой проруби и был обнаружен труп.

«Тогда уже, когда тело Данилова привезено было в квартиру мою, – читаем дальше в донесении исправника, – преступники Макаров и Тимофеев при первом вопросе моем в спокойствии духа учинили в умерщвлении Данилова чистосердечное признание, показывая, что злодеяние сие сделали по повелению дочери госпожи их и по согласию на то самой матери ее. Что когда выехали они из сельца своего очень рано с нею, Коробовою, и Даниловым, закованным в железах, под предлогом в город Самару, то, поворотив вместо Самары по тесной дорожке на Волгу, Тимофеев, сидевши на санях с Коробовою, соскочив с оных, накинул на Данилова, сидевшего в санях Макарова, приготовленную петлею мочальную веревку, которою его по шее затянуло, и стащил на землю. Потом, конец веревки привязав к саням Макарова, поехали по дорожке на Волгу к пролуби, накануне того дня ими приготовленной, таща Данилова на веревке во все продолжение дороги. По приезде же к пролуби, когда Данилов был уже мертв, сняв с него железы, бросили в оную, после чего Коробова, на все сии действия равнодушно смотревшая, поехала с Тимофеевым Волгою в город Самару».

Помещицы все отрицали, однако Макаров и Тимофеев уличили их, вспоминая, что Коробова сама затирала на снегу кровь, натекшую из носа удавленного Данилова. Но зачем, спрашивается, ей было вступать в преступный сговор с дворовыми для убийства собственного крестьянина? При расследовании всплыло, что барыни эти занимались противозаконным промыслом: укрывали беглых крепостных. Сам Данилов был беглым, из Курской губернии. Повздорив с барыней, он, видимо, вздумал ее шантажировать, грозя все раскрыть властям. Потому и убили его.

Об этом деле, как тогда было принято, сообщили императору Николаю I, и присмотреть за ходом дела был послан жандармский полковник Александр Маслов. Уже 20 октября 1830 года он донес начальнику III Отделения Александру Бенкендорфу, что «следствие о сем смертоубийстве произведено исправником с отступлением от правил и непояснением всех подробностей для обнаружения виновных ясным образом и видно по оному желание запутать и затмить дело». Вольно же было судить жандармскому полковнику! Ведь он не зависел от местного дворянства так, как бедный исправник…

«Когда поступило дело в уездный суд, – продолжал Маслов, – оной так же, как и исправник, не обращал своего внимания на невероятности и на неполное обследование оного дела, хотя приговорил преступников к должному наказанию. Но когда дело сие поступило в Симбирскую уголовную палату, то Сотникова с Коробовой, пользуясь слабым и потворственным произведением следствия исправником, нашли себе в присутствующих покровителей. В сей палате не токмо им составляли изворотливые к их оправданию бумаги, но явно открыли свое покровительство тем, что уже выпустили их из тюремного замка, несмотря на то что они приговорены уездным судом к ссылке: Сотникова – на поселение, а Коробова – в каторжную работу».

Произошла очевидная вещь: губернское дворянство не желало осуждать своих. 2 февраля 1831 года Маслов сообщил Бенкендорфу, что все доводы Сотниковой и Коробовой к своему оправданию «оказались ложными и выдуманными» и, учитывая «прежние производства сего дела и частные сведения», по его мнению, помещицы «потому только не сознались в их преступлениях, что надеются на помогающих им». Чтобы добиться осуждения виновных, полковник считал нужным перенести дело в другую губернию, но не в соседние Пензенскую, Саратовскую или Казанскую, где Сотникова с Коробовой также имели родство и связи, а в Тамбовскую под тем предлогом, что у них и там было имение.

В Петербурге все эти местные обстоятельства прекрасно понимали, и Бенкендорф предложил министру юстиции Дмитрию Дашкову так и поступить. Но Дашков вместо того отписал в Симбирск губернатору, прокурору и в палату уголовного суда, потребовав рассмотреть это дело внимательно «на точном основании законов, под опасением за всякое неправильное действие и суждение строгого взыскания». Окрики из столицы не помогли. В октябре 1831 года Маслов донес, что на судебном заседании, несмотря на протесты губернского прокурора и доказанность обвинения, председатель палаты настаивал на невиновности Сотниковой и Коробовой. Дело было затребовано в высшую инстанцию, в Сенат, но чем оно окончилось и вынесли ли наконец приговор помещицам-убийцам – мы не знаем. Весьма вероятно, что они все-таки сумели избежать наказания.

Ольга Эдельман

Фото: FINE ART IMAGES/LEGION-MEDIA, РИА Новости

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук