Исповедь бесприютного человека

№13 январь 2016

В январе 1891 года родился Осип Мандельштам. В истории русской литературы он так и остался в ореоле мученичества как жертва сталинского режима. И хотя время от времени у поэта случались приливы искреннего увлечения советской реальностью, ему это не помогло. Он был явно лишним человеком кровавого ХХ века…

Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1938). Фотография 1935 года (Фото: Фотохроника ТАСС)

Осип Мандельштам родился в Варшаве, в семье состоятельного коммерсанта, предприимчивого кожевенника, который стал в России купцом первой гильдии. Эмилий Вениаминович Мандельштам был не только умелым торговцем, но и – по молодости – бунтарем.

Его готовили в раввины, однако уже юношей он выбрал светскую культуру, бежал из дома, изучил немецкий язык…

Потом женился на девушке с артистическими способностями. Вскоре супруги переехали в Петербург, и этот город станет для Осипа Мандельштама вечной загадкой и пристанищем.

«По существу, отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший восемнадцатый или даже семнадцатый век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге.

Религиозные интересы вытравлены совершенно. Просветительная философия претворилась в замысловатый талмудический пантеизм. Где-то поблизости Спиноза разводит в банках своих пауков.

Предчувствуется – Руссо и его естественный человек. Все донельзя отвлеченно, замысловато и схематично» – так сын вспоминал отца. Кожевенник нетвердо владел русским устным, не говоря о письменном.

А сын даже в европейских студенческих скитаниях не переменил русской участи. Он был окутан тютчевским языком, всей русской поэзией – от Тредиаковского до Надсона.

«Никаких декадентов нет и не было»

Серебряный век – это красота распада, увядания, психическая изломанность, сменившая социально ориентированную русскую классику 1860–1880-х. Вскоре символизм увяз в собственных штампах. И молодые поэты, многое взявшие у Брюсова и Блока, принялись их ниспровергать.

Февральская революция. Худ. В.А. Кузнецов. 1926 (Фото: РИА НОВОСТИ)

Акмеисты (и среди них Осип Мандельштам) вернули в поэзию интерес к материальному миру, вернули предметность образа. Они вышли на сцену, бросив вызов поэтам, царившим на страницах литературных журналов больше десяти лет.

Правда, параллельно декадентской реальности в литературе продолжалась и другая линия. Лев Толстой и после смерти оставался самым влиятельным русским писателем. Далек от символизма был и Максим Горький – самый читаемый русский писатель ХХ века. Иван Бунин вспоминал суждение Чехова:

– Никаких декадентов нет и не было, – безжалостно доконал меня Чехов. – Откуда вы их взяли? Жулики они, а не декаденты. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не «бледные», а такие же, как у всех, – волосатые…

Первая книга Мандельштама – «Камень» – выявила поэта-парнасца, пишущего отточенные и очень литературные стихи. Нерв, боль, ранимость, многочисленные художественные ассоциации. Постепенно из литературных впечатлений, из «тоски по мировой культуре» рождались зарисовки о России, которую Мандельштам всегда воспринимал в ореоле ее истории.

Над желтизной правительственных зданийКружилась долго мутная метель,И правовед опять садится в сани,Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припекеЗажглось каюты толстое стекло.Чудовищна, как броненосец в доке, –Россия отдыхает тяжело.

А над Невой – посольства полумира,Адмиралтейство, солнце, тишина!И государства жесткая порфира,Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба –Онегина старинная тоска;На площади Сената – вал сугроба,Дымок костра и холодок штыка...

Таким он увидел благополучный 1913 год империи – в тревожном ознобе. Позже все оказалось еще трагичнее, но и довоенные «Петербургские строфы» оставляют впечатление восторженного ужаса перед Россией, перед ее исторической судьбой.

Потом в этих строках разглядят пророчество грядущих бед. Впрочем, тема кануна катастрофы была в начале ХХ века почти расхожей. Мандельштам просто писал обостренно, дрожь его осязаема: зуб на зуб не попадает.

Имперский Петербург и царская Москва – в поэзии Мандельштама эти понятия обросли сложной системой ассоциаций. Первопрестольная пугала пуще Петрова града, оживляя в памяти череду грозных химер.

О, этот воздух, смутой пьяный, На черной площади Кремля Качают шаткий «мир» смутьяны, Тревожно пахнут тополя.

Соборов восковые лики, Колоколов дремучий лес, Как бы разбойник безъязыкий В стропилах каменных исчез.

Снова – история. Она являлась не только в музейном обрамлении.

«Век мой, зверь мой…»

Политические метания Мандельштама удивительны – словно он путешествовал по разбитому компасу. Их перечисляет культуролог Сергей Аверинцев:

«…будь то <...> гражданственность эсеров, Третий Рим Тютчева и Недоброво или Третий Интернационал четвертого сословия, будь то священная держава или святая свобода, будь то католическая теократия по Чаадаеву или православные мечтания Карташева, будь то культурные утопии Вяч. Иванова или антиутопии Анненского...»

Мандельштам не был смиренным жертвенным агнцем революции, как это легко представить себе, прочитав его первый акмеистический сборник. В 1905 году он всей душой был с Георгием Гапоном, мечтал о народном социализме.

Родители обеспечили будущему поэту наилучшее образование: сначала Тенишевское училище, потом – Сорбонна и Гейдельберг. Недостатка в революционерах не было нигде, а студента к ним манило.

Александр Керенский на фронте. 1917 год. «Керенского распять! – потребовал солдат», – с горечью писал Осип Мандельштам: для него несостоявшийся вождь Российской республики так и остался всеми непонятым, отторгнутым героем

К любимому сыну купца первой гильдии хаживали репетиторы. Один был социал-демократом, второй – аж членом Петербургского комитета партии эсеров. Близок к эсерам был и Борис Синани, одноклассник и друг поэта.

В 1907 году, окончив Тенишевское училище, Мандельштам отправился в Финляндию, чтобы записаться в боевую организацию эсеров. В боевики его не взяли: не заслужил. Но позже поэт указывал в анкетах:

«Был с.-р. и занимался пропагандою на массовках». И это не бравада: он мало-помалу вел революционную работу. В свои ранние эсеровские годы поэт говорил о страданиях народа, о будущей революции с искупительными жертвами, рифмовал «любви» и «крови». И эсеровская линия сохранялась в его сердце всегда – хотя бы пунктирно.

После революции Мандельштам не раз публиковался в эсеровской прессе – вплоть до ее закрытия после событий 6 июля 1918-го. Он принял Февраль, а к Октябрю поначалу отнесся настороженно, хотя с юности время от времени общался с радикалами и неплохо знал их повестку дня. В 1923 году написал:

«Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени». А время рычало и клокотало. Вот авантюрист Яков Блюмкин, приятельствовавший с поэтами, стал как-то за кабацким столом похваляться расстрельными ордерами.

Мандельштам набросился на этого вершителя судеб и порвал все бумаги. Тот гонялся за ним с револьвером, угрожал расправой. Дело разрешилось в главном кабинете Лубянки, Дзержинский пожал плечами:

«Вы поступили так, как должен поступить всякий честный человек».

В августе 1917-го погиб комиссар Временного правительства эсер Федор Линде, которого поэт знал с юности. Комиссара-оратора растерзала толпа взбунтовавшихся казаков. Уже после Октября у Мандельштама появились стихи об этом событии – не только и не столько реквием по другу. Поэт оплакивал революционные надежды Февраля. К тому времени Александра Керенского, недавнего любимца публики, возглавлявшего Временное правительство, страна уже проклинала на все лады.

И Мандельштама преследовал образ: толпа растоптала Керенского, как Линде.

– Керенского распять! – потребовал солдат,И злая чернь рукоплескала:Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,И сердце биться перестало!<...>И если для других восторженный народ Венки свивает золотые – Благословить тебя в далекий ад сойдетСтопами легкими Россия.

Кто еще в стихах проронил слезу по Керенскому? Нет, о нем писали, как правило, с издевкой. А для Мандельштама несостоявшийся вождь Российской республики так и остался всеми непонятым, отторгнутым героем. И поэт чтил подвиг изгойства.

В годы Гражданской войны никаких притеснений за эти строки ему испытать не довелось. Но десятилетия спустя пришло время держать ответ за свои публичные, задокументированные метания смутной осени 1917-го. На допросе в 1934-м Мандельштаму придется вернуться в прошлое и зафиксировать свои ощущения тех дней:

«Октябрьский переворот воспринимаю резко отрицательно. На советское правительство смотрю как на правительство захватчиков, и это находит свое выражение в моем опубликованном в «Воле народа» стихотворении «Керенский».

В этом стихотворении обнаруживается рецидив эсеровщины: я идеализирую КЕРЕНСКОГО, называя его птенцом Петра. А ЛЕНИНА называю временщиком».

И все-таки оттенки политических предпочтений – это суета. У истории есть и высшее измерение. В 1922 году Мандельштам пишет:

Век мой, зверь мой, кто сумеетЗаглянуть в твои зрачкиИ своею кровью склеитДвух столетий позвонки?Кровь-строительница хлещетГорлом из земных вещей,Захребетник лишь трепещетНа пороге новых дней.

Тогда – по крайней мере в России – не принято было называть век революций «зверем». Это одно из пророческих стихотворений, в которых зашифрован смутный смысл эпохи. Тут усугубляется гамлетовское «порвалась дней связующая нить». Исторический разрыв должен зарубцеваться. Позвонки срастутся, но это сопряжено будет с новой болью. С тех пор боль свербит в его стихах неизлечимо…

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей.<...>

Петербург! я еще не хочу умирать:

У тебя телефонов моих номера.

Исповедь бесприютного человека, сжегшего нервы, не унявшего тревоги. Не случайно в этом стихотворении уживаются Петербург и Ленинград, надежда и отчаяние. Косноязычье и сбивчивость он превратил в высокую поэзию, сообразную ХХ веку. В ней мало жизнелюбия, в ней – острое неприятие помпезности и слабое, тлеющее тепло от фитиля керосиновой лампы.

«Под собою не чуя страны…»

Как «социалист-революционер», он видел в Сталине вождя нового термидора, отстраивающего империю с угрожающей «желтизной правительственных зданий». Но можно ли трактовать Мандельштама как последовательного эсера?

Конечно, это всего лишь одна из подоплек. Не менее важно, что поэт был убежден: участь думающего человека состоит в противостоянии государственному регламенту.

«Власть отвратительна, как руки брадобрея…» – чем не манифест интеллектуального анархизма? В революции Мандельштам видел освобождение от государства, но уже в конце 1920-х стало ясно, что до коммунизма далеко и потому государство будет только усиливаться.

Поэт Борис Пастернак (Фото: Фотохроника ТАСС)

Сталина воспевали лучшие поэты 1930–1950-х: Борис Пастернак, Михаил Исаковский, Александр Твардовский, Константин Симонов, Анна Ахматова… Писал о Сталине и Осип Мандельштам. Но, продолжая традиции древнеримских стихотворцев, он возвысил голос против цезаря.

Борис Пастернак вынес резкий приговор стихотворению «Горец»: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участия»

Пожалуй, ни у кого из наших крупных поэтов антисталинские мотивы не звучали так открыто и громко до 1953 года, а то и до 1956-го. То есть до смерти вождя, а точнее, до наступления периода официальной критики культа личности. Например, Ахматова свой «Реквием» засекретила. А Мандельштам с вызовом читал даже не самым близким друзьям:

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища

И сияют его голенища.

Несомненно, крамольные стихи стали известны преемникам Железного Феликса.

Это было написано в ноябре 1933 года, до пика всеобщего поклонения Сталину. Есть свидетельство, что Мандельштама впечатлила трагедия раскулачивания, хотя крестьянский мотив в «Горце» не прослеживается. Стихи, если вдуматься, отчаянно неполиткорректные: слишком уж подчеркивается чужеродное горское происхождение нового хозяина Кремля.

Борис Пастернак вынес резкий приговор стихотворению, которое показалось ему вздорной блажью:

«То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому».

Парад физкультурников в Москве. 1935 год. Мандельштам посвятил «кремлевскому горцу» строки: «Мы живем, под собою не чуя страны…»

Впоследствии, уже в ссылке, Мандельштам переосмыслил отношение к коллективизации: оказалось, что колхозы все-таки на что-то годятся.

Я не хочу средь юношей тепличныхРазменивать последний грош души,Но, как в колхоз идет единоличник,Я в мир вхожу, – и люди хороши.

Но это уже 1935 год. А сослали его не за «Горца». Нашелся другой повод.

Пощечина

«Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю…» – читаем в очерке «Четвертая проза».

Это вовсе не прописная истина – скорее категорическая декларация максимализма.

История литературы знает, конечно, разнообразие стратегий. Но Мандельштам дал волю своему природному максимализму и сознательно удесятерил его. «Я хочу плевать в лицо» – это не только художественное преувеличение.

Мандельштам искал конфликта. В начале 1930-х он с новой силой почувствовал себя поэтом. Тогда как для литературной повестки дня Мандельштама не существовало. От отчаяния он держался задиристо.

Тюремная фотография О.Э. Мандельштама, сделанная 17 мая 1934 года

Как это бывает, великий разлом начался с коммунальной ссоры. Писатели в Москве жили на Тверском бульваре, в неуютных комнатах в здании нынешнего Литературного института.

Там по соседству с Мандельштамами квартировал некий литератор Амир Саргиджан. Такой псевдоним избрал для себя потомственный дворянин Сергей Бородин, увлекавшийся среднеазиатской экзотикой.

Нам он известен как автор романа «Дмитрий Донской», выход которого совпал с началом войны, но до того фортуна литератору не улыбалась, жил Сергей-Амир небогато.

Сталин наложил резолюцию на письмо Бухарина: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие»

И вот как-то раз он по-соседски занял у Мандельштамов 40 рублей и не спешил их возвращать. А когда Осип Эмильевич в раздражении напомнил ему о долге, полез в драку.

Жена поэта не осталась безучастной к потасовке, но потомственный дворянин поднял руку и на женщину. Дело дошло до товарищеского суда, на котором председательствовал Алексей Толстой.

«Будем судить диалектически» – так начал он публичное разбирательство. Бородин-Саргиджан держался вальяжно, а Мандельштам не мог сладить с нервами, заранее чувствовал себя оскорбленным…

Собравшиеся в полуподвале Дома Герцена явно симпатизировали молодому Бородину, а не взъерошенному 43-летнему «старику». Суд постановил, что Сергей Бородин обязан вернуть 40 рублей, когда это будет возможно.

Поэта не устраивали ни такая формулировка, ни тон, в котором в тот день открыто судачили о нем и его жене. Как не хватало ему тогда отцовской мудрости, сметки, если угодно, изворотливости!

Вся его ненависть к обидчикам сконцентрировалась на Алексее Толстом. К тому же Толстой, в понимании Мандельштама, был литературным вельможей и приспособленцем. Это усугубляло ненависть к нему.

Николай Бухарин – советский политический деятель, в 1929-м был изгнан из Политбюро, расстрелян в 1938 году - фото: Н.Свищева-Паоло (Фотохроника ТАСС)

Через восемь месяцев, в Ленинграде, поэт все-таки подстерег обидчика и… «Мандельштам, увидев Толстого, пошел к нему с протянутой рукой; намерения его были так неясны, что Толстой даже не отстранился.

Мандельштам, дотянувшись до него, шлепнул слегка, будто потрепал его, по щеке и произнес в своей патетической манере:

"Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены"», – писала поэт Елена Тагер в своих воспоминаниях.

Сюжет начинался по-зощенковски, а завершился в духе Достоевского: преувеличенные страсти, цепочка конфузов. Беда в том, что Осип Мандельштам мог существовать, только если окружающие относились к нему как к гению – с пиететом.

В противном случае – оступался, попадал в жалкое положение, задыхался. Для Толстого же он оставался всего лишь одним из многих арлекинов… Настоящей прижизненной славы у поэта не было.

Даже Сталину пришлось выпытывать у Пастернака по телефону:

«Но ведь он же мастер? Мастер?» Мандельштам – из тех художников, к которым понимание и признание приходят после смерти, да и то с проволочками. Тогда, в предвоенные годы, от поэзии ожидали другого.

И только в 1970–1980-е утонченное поэтическое ассоциативное мышление Мандельштама нашло тысячи, а судя по тиражам его книг, сотни тысяч ценителей.

Пощечина случилась в начале мая 1934-го. А в ночь на 14 мая Мандельштам был арестован и затем выслан в город Чердынь на севере Пермского края.

«Мы не сомневаемся в том, что хулиганская выходка Мандельштама встретит самое резкое осуждение со стороны всей советской писательской общественности. Вместе с тем мы с большим удовлетворением отмечаем ту исключительную выдержку и твердость, которую Вы проявили в этом инциденте.

Только так и мог реагировать подлинный советский писатель на истерическую выходку человека, в котором до сих пор еще живы традиции худшей части дореволюционной писательской среды», – рапортовал Алексею Толстому Ленинградский оргкомитет Союза советских писателей.

Сам Толстой вряд ли стал бы сводить счеты «именем тарабарского короля» – как Карабас-Барабас.

Хотя кто знает?

«После того, как он дал пощечину Алексею Толстому, все было кончено. Толстой был очень одаренный и интересный писатель, негодяй, полный очарования, человек сумасшедшего темперамента; сейчас он мертв; он был способен на все, на все…» – это эмоциональное свидетельство Анны Ахматовой мы знаем со слов Исайи Берлина, не слишком объективного комментатора эпохи.

Заступился за Мандельштама Николай Бухарин – изгнанный из Политбюро, но сохранивший кое-какое влияние и контакт со Сталиным. Для бывшего «любимца партии» литература стала не просто увлечением.

Бухарин был одним из организаторов Союза писателей. Как главный редактор «Известий», создавал и разрушал писательские репутации, хотя к тому времени и сам потерял весомые позиции в партии.

Он сделал ставку на Пастернака, боролся с есенинщиной, почтительно опекал Максима Горького. К Мандельштаму относился с симпатией, не равняя его, впрочем, с тогдашними властителями дум.

Бухарин написал Сталину в приятельской манере:

«О поэте Мандельштаме. Он был недавно арестован и выслан. До ареста он приходил со своей женой ко мне и высказывал свои опасения на сей предмет в связи с тем, что он подрался (!) с А[лексеем] Толстым, которому нанес «символический удар» за то, что тот несправедливо якобы решил его дело, когда другой писатель побил его жену.

Я говорил с Аграновым, но он мне ничего конкретного не сказал. Теперь я получаю отчаянные телеграммы от жены М[андельштама], что он психически расстроен, пытался выброситься из окна и т. д.

Моя оценка О. Мандельштама: он – первоклассный поэт, но абсолютно несовременен; он – безусловно не совсем нормален; он чувствует себя затравленным и т. д.».

Сталин наложил резолюцию: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие». Участь смягчили: вместо далекой Чердыни – ссылка в Воронеж.

«Я должен жить, хотя я дважды умер…»

Несмотря на нервное истощение, Мандельштам вскоре начал писать – так появился цикл «Воронежские тетради». Это новый друг, Сергей Рудаков, талантливый филолог и прилежный поэт, постепенно вернул его к жизни.

Рудакова выслали в Воронеж из Ленинграда после убийства Сергея Кирова – за дворянское происхождение.

Первый Всесоюзный съезд советских писателей. В центре (сидят) – Алексей Толстой и Максим Горький. 1934 год

Он относился к Мандельштаму как к классику, и тот сразу увидел в молодом человеке своего Эккермана – будущего биографа и комментатора. В их отношениях подчас вспыхивала поэтическая ревность, но главное – ленинградский филолог привнес в ссыльный быт дух большой литературы.

Оба они не дожили до запоздалой славы Мандельштама. 15 января 1944 года Сергей Рудаков погиб в бою близ деревни Устье Чаусского района Могилевской области…

В Воронеже Мандельштам нашел новую интонацию – нашел отчасти именно в творческом диалоге с Рудаковым. Зазвучали горькие, как никогда откровенные стихи.

Это какая улица?Улица Мандельштама.Что за фамилия чертова –Как ее ни вывертывай,Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,Нрава он не был лилейного,И потому эта улицаИли, верней, эта ямаТак и зовется по имениЭтого Мандельштама...

Постепенно в воронежских строках пробивалось все больше «советского». Да и в окружении поэта появились люди другого, нового времени. Ведь он служил в литчасти воронежского театра, был окружен молодыми людьми, которые относились к нему почти восторженно.

Трудно установить, насколько искренне Мандельштам интересовался строительством социализма…

«Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух»

Возможно, он пытался спастись, «перестроив струны вновь». Но стихи-то получались настоящие. Вот и Сталин оказался не карикатурным горцем, а гомеровским героем:

Если б меня наши враги взяли

И перестали со мной говорить люди,

Если б лишили меня всего в мире:

Права дышать и открывать двери…<...>

…И налетит пламенных лет стая,

Прошелестит спелой грозой Ленин,

И на земле, что избежит тленья,

Будет будить разум и жизнь Сталин.

Надежда Мандельштам, вдова поэта, рассказывала, что существовал иной вариант последней строки этого стихотворения: «Будет губить разум и жизнь Сталин». Думается, она выдавала желаемое за действительное. Вряд ли Мандельштам стал бы противопоставлять «душегубу» Сталину «светлого» Ленина. Это скорее в духе 1960-х…

Да и кургузо как-то звучит: «губить разум». Непригнанная выходит строчка. Мандельштам здесь уверяет себя в другом: в стране строится нечто крепкое, добротное.

Предвоенный гром слышался все явственнее. То, что творилось в Германии, не могло вызывать симпатии, а советская идеология предполагала широкую просветительскую программу.

Он настроил себя на почти восторженные стихи о Сталине. Но и они вышли непригодными для печати: слишком вычурно, а порой и фамильярно («Хочу назвать его – не Сталин, – Джугашвили!»).

Впрочем, иначе и быть не могло. Мандельштам культивировал в себе личность, которая неспособна комфортно адаптироваться ни к какой системе, поскольку это идет во вред творческой правде. То есть сознательно воспринимал себя в роли «проклятого поэта».

Много лет спустя писатель Андрей Синявский скажет:

«Мои расхождения с советской властью чисто стилистические». Для него это просто остроумная фраза, а для Мандельштама – крест.

Поэт увлекался идеями Французской революции, клялся в верности «четвертому сословью». Иными словами, иерархия старого мира его не устраивала, тогда как многие мотивы 1917 года Мандельштам ценил.

Но приспособить эти убеждения к соцдействительности он не мог и не желал. Его мысли не переводились на язык «первого в мире государства рабочих и крестьян».

Этим он отличался и от Блока, и от Есенина, и от Пастернака. Все время проговаривалось не то…

Это трагедия не столько бунтующего, сколько непонятого художника. И – исстари почитаемое на Руси высокое юродство.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Рассадин С.Б. Очень простой Мандельштам. М., 1994 Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956. М., 2005 Лишний человек

Секретарь Союза писателей СССР Владимир Ставский искренне считал автора «Горца» опасным нарушителем спокойствия, да и попросту врагом. Он, видимо, по собственной инициативе решил поставить точку в этом деле.

Железному сталинисту, далекому от поэзии Петру Павленко поручили написать рецензию на воронежские стихи Мандельштама. Но Павленко, вопреки мифам, вовсе не учинил разгром.

Если вспомнить классические громоподобные формулы критиков той эпохи, то его отзыв покажется ласковым. Да, Павленко (подобно многим) не осознавал масштабов поэтического дарования Мандельштама.

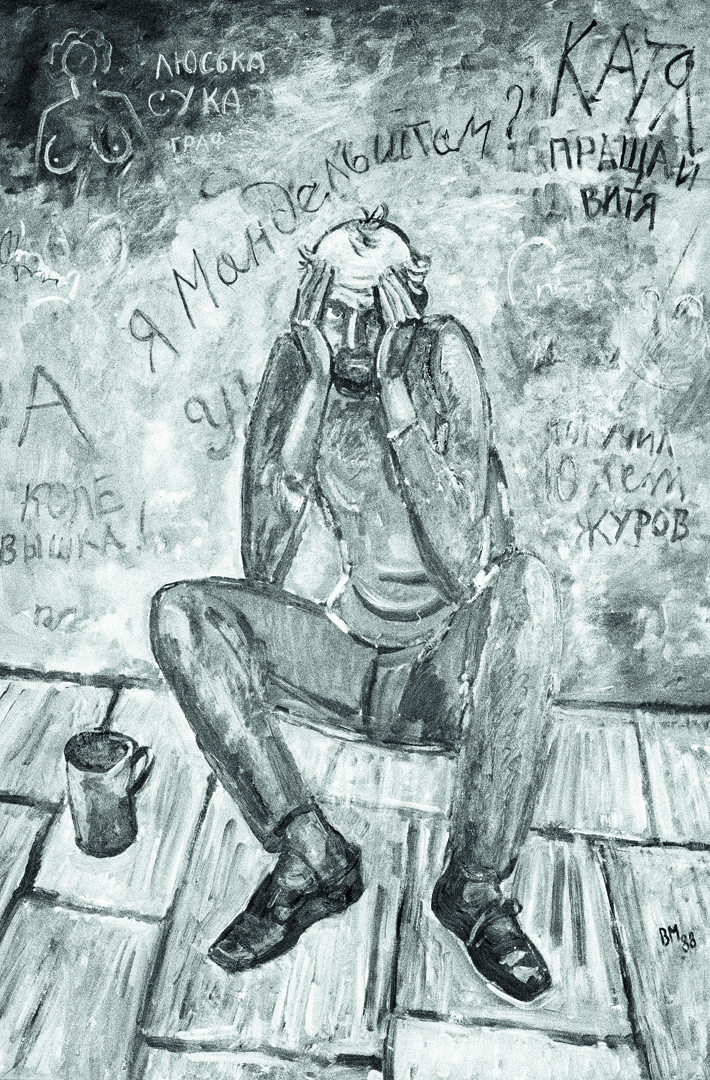

Осип Мандельштам. Худ. М. Минаев. Выставка «Памяти жертв сталинизма» (Фото: РИА НОВОСТИ)

Однако тревогу он не бил: «Советские ли это стихи? Да, конечно. Но только в «Стихах о Сталине» мы это чувствуем без обиняков, в остальных же стихах – о советском догадываемся.

Если бы передо мною был поставлен вопрос – следует ли печатать эти стихи, – я ответил бы – нет, не следует».

То есть даже бдительный Павленко не нашел в позиции Мандельштама «состава преступления». Но Ставский не успокоился.

После трех лет ссылки поэт вернулся в Москву, а 2 мая 1938 года в доме отдыха «Саматиха» он был вновь арестован – уже в последний раз. Мандельштам предчувствовал, что крах Бухарина (расстрелянного в марте того года) станет роковым и для него.

В морозные декабрьские дни на пересыльном пункте Дальстроя заключенный Мандельштам тяжело заболел (очевидно, тифом) и не смог выйти на расчистку снега. Умер он 27 декабря, в 12.30, в лагерной больнице, в возрасте 47 лет. Место погребения неизвестно…

Чтобы лучше понять Мандельштама, стоит обратиться к стихотворению Арсения Тарковского. Тарковский писал о старшем собрате без ослепляющего преклонения – и, кажется, нашел ключ к его психологии.

…Было нищее величье

И задерганная честь.

Как боялся он пространства

Коридоров! постоянства

Кредиторов! Он как дар

В диком приступе жеманства

Принимал свой гонорар.

Так елозит по экрану

С реверансами, как спьяну,

Старый клоун в котелке

И, как трезвый, прячет рану

Под жилеткой из пике.

Оперенный рифмой парной,

Кончен подвиг календарный,

–Добрый путь тебе, прощай!

Здравствуй, праздник гонорарный,

Черный белый каравай!

Гнутым словом забавлялся,

Птичьим клювом улыбался,

Встречных с лету брал в зажим,

Одиночества боялся

И стихи читал чужим.

Мог ли Мандельштам вписаться в советскую литературу, которая приобретала черты индустрии с отлаженным производством и всемогущим министерством? Слишком уж противоречил такой порядок вещей его представлениям о свободе творчества…

Оставалась одна роль – изгоя.

По-настоящему Мандельштама открыли в 1970-е, когда в серии «Библиотека поэта» вышел тоненький, но драгоценный том с осторожным во всех отношениях предисловием Александра Дымшица.

Многие молодые сочинители подпали тогда под обаяние мандельштамовской интонации, да и ореол трагической судьбы заставлял пристальнее вглядеться в строки поэта. Так он вернулся в свой город, в сохраненную речь…

Арсений Замостьянов

Арсений Замостьянов