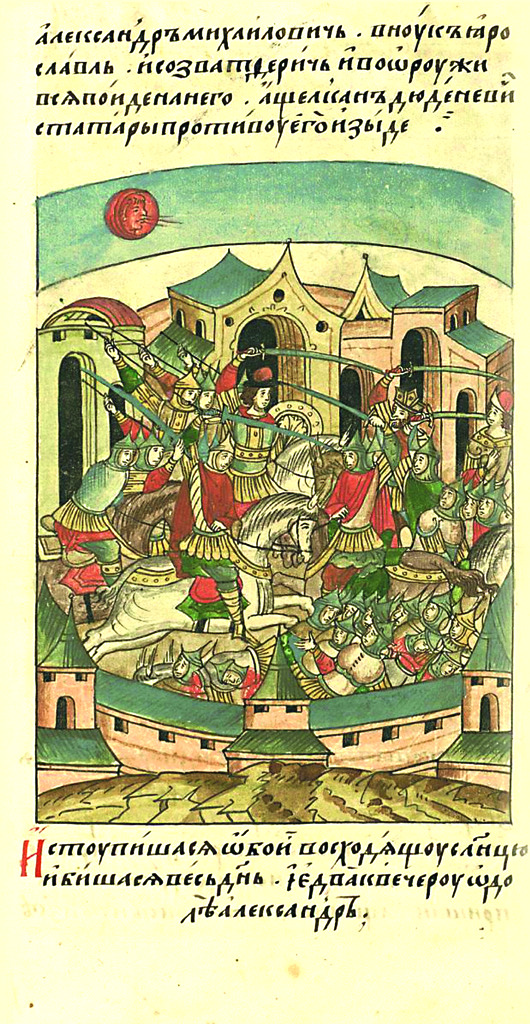

«Бывшее и несбывшееся»

№31 июль 2017

* При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров».

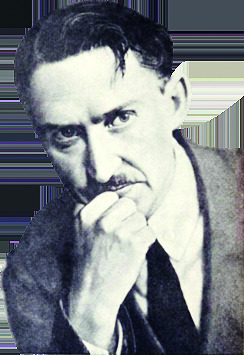

Через много лет после революции русский философ и социолог Федор СТЕПУН попытался понять, почему Александр Керенский и Лавр Корнилов так и не смогли договориться.

В августе 1917 года Федор Степун служил в Военном министерстве под началом эсера Бориса Савинкова, сыгравшего заметную роль в событиях корниловского «заговора». К этому времени 33-летний Степун уже успел окончить Гейдельбергский университет, защитить докторскую диссертацию о философии Владимира Соловьева и три года провоевать офицером-артиллеристом на русско-австрийском фронте. В 1922-м он покинул Россию (это был тот самый «философский пароход», увозящий в вынужденную эмиграцию многих выдающихся представителей российской интеллигенции) и вторую половину жизни провел на чужбине. Там он и написал ставшие знаменитыми мемуары «Бывшее и несбывшееся», в которых попытался осмыслить не только перипетии своей непростой жизни, но и ключевые события драматического ХХ века. Предлагаем вниманию читателей «Историка» его рассказ о «заговоре» генерала Корнилова.

Федор Августович Степун (1884–1965)

Нет сомнения, что будущие историки нашей революции, независимо от их направления, будут уделять особо большое внимание заговору генерала Корнилова. Значение этого заговора заключается в том, что своею быстрою, полною и неожиданною для всех право-заговорщицких кругов победою над мятежным генералом Керенский наголову разбил себя самого и тем похоронил «Февраль».

Если верно, что сущность трагедии заключается в том, что добро и зло, жизнь и смерть вырастают из одного корня, то ничего более трагического, чем «заговор» Корнилова, представить себе невозможно. <…>

О роли личности в революции

Если встать на особо распространенную в современной исторической науке социологическую точку зрения, характерную не только для марксистских ученых, но и для тех, которых марксисты именуют представителями буржуазной науки, то можно с легкостью нарисовать убедительную картину той неотвратимой необходимости, с которой Февральская революция скатилась – или поднялась (это уже вопрос политической оценки) – к большевистскому «Октябрю».

Сущность социологической точки зрения заключается в последнем счете в признании общественных слоев, прежде всего классов, за главные силы истории. Закономерная смена этих коллективных сил у руля политической власти оказывается при такой постановке вопроса главным содержанием исторического процесса. В четком чертеже такой упрощенной схемы всякая революция превращается в борьбу упорствующего у власти класса со своим закономерным наследником. «Значение личности в истории», о котором у нас было так много споров, сводится при социологическом подходе к историческому процессу почти что к нулю: историческая личность превращается в орган безличного коллектива; вождь – в ведомого, в покорного массе глашатая ее нужд и требований.

Приложение этой схемы к нашей революции дает как будто бы очень убедительную картину, допускающую к тому же как правый, так и левый варианты. <…>

Защитники правого варианта считали, что на смену феодально-реакционным кругам в пореволюционной России должны прийти к власти прежде всего буржуазно-либеральные силы и что всякая большевистская попытка обогнать буржуазию и «узурпировать» власть неизбежно приведет к разгрому страны.

Сторонники левого варианта, исходя отчасти из учения Маркса о прыжке из царства необходимости в царство свободы, отчасти же из анархо-славянофильской мысли Герцена, что России ни к чему строить шоссейные дороги в эпоху железнодорожных путей, твердо шли к диктатуре пролетариата и беднейшего крестьянства.

При всей противоположности обоих вариантов они в последнем счете сходились на понимании той роли, которую генералу Корнилову надлежало сыграть в революции. Как кадеты и стоявшие направо от них силы, так и левые социалисты видели в нем врага советской демократии. Разница была только в том, что правый стан жаждал разгрома революционной демократии, а левый мечтал о разгроме Корнилова и стоявших за ним сил.

Товарищ «главноуговаривающий»

Особенность – и, как впоследствии, к сожалению, оказалось, безнадежность – позиции Керенского… заключалась в органической неприемлемости для него чисто социологического подхода к событиям.

Описывая выступления Керенского, Суханов [Николай Суханов, активный участник российского революционного движения, в августе 1917 года – меньшевик-интернационалист. – «Историк»] в своих «Воспоминаниях» дважды подчеркивает, что Керенский часто бывал на высоте французской революции, но никогда не бывал на высоте русской, что в устах Суханова значит – на высоте социальной революции. Этой формуле нельзя отказать в некоторой правильности. В той решительности, с которой Керенский защищал надклассовый, то есть всенародный, характер Февральской революции, бесспорно чувствовался чуждый социализму ХХ века пафос. Несмотря на то что гармонизирующая формула свободы, равенства и братства подверглась, в связи с обострением социальных взаимоотношений в ХIХ веке, жестокой критике, она все еще переживалась Керенским как некая трехипостасная Истина.

В дни корниловского выступления. Солдаты, перешедшие на сторону Временного правительства. Август 1917 года (Фото предоставлено М. Золотаревым)

В речах Керенского, как это ни странно, часто звучала какая-то почти шиллеровская восторженность, какая-то юношеская вера в значение личности (а потому и в себя самого) в истории. В сущности, социалист Керенский был гораздо большим либералом, чем либерал Милюков [Павел Милюков, лидер кадетской партии. – «Историк»], не совсем чуждый марксистской социологии.

С этой точки зрения заслуживает особого внимания наименование Керенского «главноуговаривающим» русской революции. Ленин и в особенности Зиновьев, Троцкий и Луначарский говорили не меньше Керенского, но главноуговаривающими их никто не называл. И это вполне понятно, так как, постоянно агитируя, они никогда никого не уговаривали. В отличие от дискуссии, стремящейся к сговору, агитация ни в какой сговор не верит, ее задача – возбуждение своих и осмеяние инаковерующих. Пользуясь словом как орудием борьбы, агитация в примиряющую силу слова не верит.

Керенский в эту силу верил. Потому он в своих речах постоянно обращался не столько к своим единомышленникам, сколько к тем из своих противников, с которыми ему казалось важным сговориться. Пытался он сговориться и с генералом Корниловым, назначенным им по совету Савинкова на пост Верховного главнокомандующего – в сущности против воли революционной демократии, в рядах которой бывший командующий Петроградским военным округом пользовался неважною репутацией.

Лавр Корнилов выступает перед войсками. Август 1917 года (Фото предоставлено М. Золотаревым)

Почему же этот сговор не удался? Почему Керенскому, Корнилову и Савинкову не удалось сговориться и повести Россию по тому пути, который все трое считали единственно правильным? Ведь рознь их оздоровительных программ была в сущности совсем незначительна; чем же объяснить, что в узкую щель этой розни провалилась огромная Россия?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо, как мне кажется, пристальнее вглядеться и глубже вдуматься в психологию Керенского, Корнилова и Савинкова.

Было бы величайшею ошибкою утверждать, что эти люди были во всем столь противоположны друг другу, что об общем языке между ними не могло быть и речи.

В лице Керенского революционная демократия выдвинула на пост премьер-министра убежденного государственника и горячего патриота. Правильно понимая главную задачу Временного правительства как задачу «восстановления национального правительственного аппарата для обучения одних управлению, а других послушанию», Керенский, не щадя своей популярности, смело бросает в революционную толпу свои знаменитые слова о взбунтовавшихся рабах. Он же, не считаясь с протестом Совета [Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. – «Историк»], восстанавливает смертную казнь на фронте, ограничивает судебною ответственностью права комитетов и – по крайней мере частично – восстанавливает дисциплинарную власть военных начальников.

Как бы ни относиться к Керенскому, перед лицом этих фактов нельзя отрицать, что у него мог найтись общий язык с генералом Корниловым, тем более что нахождение этого языка облегчалось рядом свойств и убеждений Верховного главнокомандующего.

Глава Временного правительства и военный министр Александр Керенский (на фото во френче) отправляется на фронт (Фото предоставлено М. Золотаревым)

«Честный, доблестный солдат»

Генерал Корнилов не был барином-аристократом, а был сыном казака-крестьянина. Не был он и заговорщиком-реставратором: генерал Деникин свидетельствует, что на попытку монархистов вовлечь Корнилова в переворот с целью возведения на престол великого князя Дмитрия Павловича Корнилов категорически заявил, что ни на какую авантюру с Романовыми не пойдет. Был ли Корнилов и в глубине души республиканцем, я не знаю; во всяком случае он себя за такового считал: выступая перед солдатами, он открыто критиковал старый строй и в своем «Обращении к русскому народу» [от 28 августа (10 сентября) 1917 года. – «Историк»] искренне ставил своею задачею доведение страны до Учредительного собрания. Армейские комитеты Корнилов, как солдат, приветствовать, конечно, не мог, но он не раз признавал их неизбежность в условиях революции и, в отличие от многих старших начальников, не отказывался с ними работать.

Для роли «генерала на белом коне» Корнилов создан не был и о ней вряд ли мечтал. Для такой роли ему не хватало как блеска и обаяния личности, так и универсальности политического кругозора, как узколичного честолюбия, так и дара владеть людьми.

Корнилов был простым, честным, доблестным солдатом, ставившим себе очень узкую, политически вполне бесспорную цель – в конце концов ту же, что и Временное правительство, – сохранение боеспособности армии, недопущение большевистского переворота и доведение страны до Учредительного собрания.

Неизбежности столкновения Керенского с Верховным главнокомандующим ни в характере Корнилова, ни в его программе даже и пристрастному демократу найти невозможно.

Как бы желая облегчить Корнилову и Керенскому политическую встречу друг с другом, судьба выдвинула в качестве посредствующего звена между ними Савинкова.

Старый партийный работник с большим стажем, отдавший всю свою жизнь на борьбу за «землю и волю», и одновременно единственный левый человек, сумевший в качестве армейского комиссара органически войти в доверие армии и самого Корнилова, Савинков казался призванным к тому, чтобы вызвать в Корнилове доверие к Керенскому, а в Керенском – доверие к Корнилову.

Почему же он этого взаимного доверия не вызвал? Кто виноват в этом? Керенский или Корнилов? Думаю, что виноваты оба, и притом одною и тою же виною. Ни Керенскому, ни Корнилову не удалось преодолеть прежде всего в самих себе той давней вражды между обществом и армией, к преодолению которой оба искренне стремились и в преодолении которой заключался главный смысл их исторической встречи.

«Враждебный армии демократ»

Еще раз подчеркиваю: взгляд Керенского на роль армии в революции был правилен, правильны, хотя и замедлены, были и его мероприятия. Он имел полное право сказать на Московском совещании: «Все, чем возмущаются нынешние возродители армии, все проведено без меня, помимо меня. Теперь все будет поставлено на место…» Не может быть никаких сомнений в том, что военная дисциплина начала разрушаться при Гучкове [при Александре Гучкове, военном и морском министре Временного правительства до 5 (18) мая 1917 года. – «Историк»] и восстанавливаться при Керенском.

И тем не менее Керенский как изначально был, так до конца и остался глубоко чуждым армии человеком. Офицерство чувствовало, что, с какими бы словами признания он ни обращался к нему, сколько бы он ни работал над воссозданием боеспособности армии, он армии как таковой не любил и духа ее не понимал. И в этом они не ошибались. Керенский мог с громадным успехом… выступать перед революционной армией или, вернее, перед вооруженной революцией; поставленный же перед фронтом царской армии он не нашел бы для нее ни одного искреннего и горячего слова признания.

Об его ненависти к царской армии свидетельствует все написанное о ней в его «Воспоминаниях». На нее он всегда смотрел глазами тех гимназистов, которых он как свободолюбивых интеллигентов противопоставляет кадетам, этим «обскурантам затворничества», а также и глазами тех присяжных поверенных, которые встречались с солдатами и офицерами главным образом на политических процессах.

АЛЕКСАНДР КЕРЕНСКИЙ КАК ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ, ТАК ДО КОНЦА И ОСТАЛСЯ ГЛУБОКО ЧУЖДЫМ АРМИИ ЧЕЛОВЕКОМ

Главковерх Лавр Корнилов у эшелона, следующего на фронт. Могилев, август 1917 года (Фото предоставлено М. Золотаревым)

По мнению Керенского, царская армия была насквозь пронизана сетью шпионства, ее солдаты ненавидели своих офицеров и ощущали казарму «рабовладельческим заведением». Все это не только преувеличено, но просто неверно. Разложение монархии, конечно, отражалось и на быте армии, как отражалось на быте всей России, но всей древней правды армии, в последней глубине мало зависящей от политического строя, оно, конечно, не уничтожило. От шпионских задач офицерство всегда уклонялось. Невоздержание на крепкое слово, свойственное, впрочем, всему русскому народу, а иногда и на рукоприкладство (в немецких школах учителя до сих пор не только бьют детей, но теоретически защищают правильность таких приемов воспитания) было среди русского офицерства, к сожалению, не редкостью, но тем не менее надо сказать, что оно в своем громадном большинстве солдата все же любило.

Вынянченные денщиками, воспитанные на гроши, а то и на казенный счет в кадетских корпусах, с ранних лет впитавшие в себя впечатления постоянной нужды многоголовой штабс-капитанской семьи, наши кадровые офицеры стояли к народу, конечно, ближе, чем большинство радикальной городской интеллигенции. Солдатская похвала начальнику: «Он нам как отец родной» – была не пустыми словами. Были, конечно, печальные исключения, но в общем война показала весьма крепкую внутреннюю связь между офицерским составом и солдатскою массою. И я уверен, что, несмотря на революцию, многие начальники даже и на смертном одре вспоминали, да и сейчас еще вспоминают своих бравых солдат.

Не чувствуя нравственно-бытовой сущности армии, Керенский не чувствовал и ее эстетики – красоты подтянутого солдата, мерного, пружинного шага рот, проходящих под музыку перед начальством, зычного сигнала трубача, хоровой молитвы солдат на вечерней заре и ловкой, залихватской песни возвращающихся с занятий команд.

Будь этот мир внутренне дорог и близок Керенскому, он понял бы, как много теряло офицерство с разрушением быта и духа старой армии, понял бы, что, уступая часть своих прав и обязанностей комиссарам и комитетчикам, даже и искренне принявший революцию офицер должен был переживать ту же личную трагедию, что переживает каждый любящий свою жену муж, уступая часть своих прав любовнику жены ради сохранения внешнего мира в семье и воспитания детей.

Как чужой, вероятно даже враждебный армии демократ, Керенский не доверял корпусу господ офицеров. Идя волей и сознанием навстречу Корнилову, он подсознательно, конечно, отталкивался от этого типичнейшего солдата.

Нечто подобное происходило и в Корнилове.

Корнилов понимал, что революция переменила все силовые соотношения в стране, понимал, что Керенский – сила и что без Керенского ему, Корнилову, спасения России не осилить. Потому он и решил идти вместе с Керенским.

Никакого заговора против Керенского он не замышлял; так называемый заговор Корнилова представляется мне и поныне лишь последней стадией трагического недоразумения между Корниловым и Керенским. В основу этого недоразумения легло не только их охарактеризованное мною взаимное отталкивание, но и нечто большее. Хотя Корнилов и строил свои планы в надежде на высвобождение Керенского из «советского плена», он подсознательно все же боялся, что в последнюю минуту Керенский «закинется» и, предав его, Корнилова, и свои собственные планы по восстановлению сильной власти, пойдет со своими демократами.

По-своему народник и, быть может, даже и республиканец, Корнилов вынес из своего пребывания в Петрограде в качестве главнокомандующего округом глубокое недоверие к духу и деятельности советских демократов, к которым он в минуты раздражения причислял и Керенского.

Даже и протягивая Керенскому руку, он норовил повернуться к нему спиной.

«Одинокий террорист-эгоцентрик»

О Борисе Викторовиче Савинкове, на долю которого выпала роль посредника между Керенским и Корниловым, было, в сущности, сказано уже все необходимое для понимания того, почему ему не удалось выполнить возложенной на него историей задачи.

Одинокий эгоцентрик, политик громадной, но не гибкой воли, привыкший в качестве главы террористической организации брать всю ответственность на себя, прирожденный заговорщик и диктатор, склонный к преувеличению своей власти над людьми, Савинков не столько стремился к внутреннему сближению Корнилова, которого он любил, с Керенским, которого он презирал, сколько к их использованию в задуманной им политической игре, дабы не сказать интриге.

До чего глубоко было презрение Савинкова к Керенскому, я понял по совершенно случайному поводу, слушая за завтраком в «Астории» рассказ Бориса Викторовича о том, как Керенский показывал представителям западных демократий не то петербургский музей, не то одну из летних резиденций Романовых.

– Стоя среди своих иностранных товарищей, – возмущался Савинков, – и что-то горячо доказывая им, – я, конечно, не слушал, было противно – наш самовлюбленный жен-премьер от революции все время рассеянно теребил пуговицу царского мундира. Отвратительно, доложу я вам; царей можно убивать, но даже и с мундиром мертвых царей нельзя фамильярничать.

ДЛЯ РОЛИ «ГЕНЕРАЛА НА БЕЛОМ КОНЕ» ЛАВР КОРНИЛОВ СОЗДАН НЕ БЫЛ И О НЕЙ ВРЯД ЛИ МЕЧТАЛ

Солдаты Первой мировой в большинстве своем хотели скорейшего прекращения войны (Фото: РИА Новости)

Последняя фраза, в которой весь Савинков – и подлинный, и наигранный, до сих пор со всеми интонациями звучит в моих ушах и многое объясняет мне в злосчастном развитии дела Корнилова.

Я знаю, произведенный мною анализ причин, помешавших Керенскому, Корнилову и Савинкову, временами верившим… что они стремятся к одной и той же цели, должен многим показаться почти тенденциозным преувеличением пустяков. Не буду оспаривать этого. Скажу только, что в живой истории, в отличие от писаной, пустяки играют громадную роль.

Пусть историки-социологи исследуют едва ли существующие вечные законы всех революций. Мне, как бытописателю-мемуаристу, кажется важным не упускать из виду существенных пустяков. Таковыми и были: нелюбовь Керенского к армии, недоверие Корнилова к общественности и демонический нигилизм самонадеянной савинковской души.

«Я верю в гений русского народа»

Государственное совещание в Москве, проходившее в августе 1917 года

«В наследие от старого режима свободная Россия получила армию, в организации которой были, конечно, крупные недочеты. Тем не менее эта армия была боеспособной, стройною и готовой к самопожертвованию. Целым рядом законодательных мер, проведенных после переворота людьми, чуждыми духу и пониманию армии, эта армия была превращена в безумнейшую толпу, дорожащую исключительно своей жизнью. <…>

Армия должна быть восстановлена во что бы то ни стало, ибо без восстановленной армии нет свободной России, нет спасения Родины. <…>

Выводы истории и боевого опыта указывают, что без дисциплины нет армии. Только армия, спаянная железной дисциплиной; только армия, ведомая единой, непреклонной волей своих вождей, – только такая армия способна к победе и достойна победы, только такая армия может выдержать все боевые испытания. <…>

Тем, кто целью своих стремлений поставил борьбу за мир, я должен напомнить, что при таком состоянии армии, в котором она находится теперь, если бы даже, к великому позору страны, возможно было заключить мир, то мир не может быть достигнут, так как не может быть осуществлена связанная с ним демобилизация, ибо недисциплинированная толпа разгромит беспорядочным потоком свою же страну. <…>

Армии без тыла нет. Все проводимое на фронте будет бесплодным и кровь, которая неизбежно прольется при восстановлении порядка в армии, не будет искуплена благом Родины, если дисциплинированная, боеспособная армия останется без таковых же пополнений, без продовольствия, без снарядов и одежды. <…>

Между тем, по моим сведениям, наша железнодорожная сеть в настоящее время в таком состоянии, что к ноябрю она не будет в состоянии подвозить все необходимое для армии, и армия останется без подвоза. <…>

В настоящее время производительность наших заводов, работающих на оборону, понизилась до такой степени, что теперь в круглых цифрах производство главнейших потребностей армии по сравнению с цифрами периода с октября 1916 года по январь 1917-го понизилось таким образом: орудий – на 60%, снарядов – на 60%. <…>

В настоящее время производительность наших заводов, работающих по авиации, понизилась на 80%. Таким образом, если не будут приняты меры самые решительные, то наш воздушный флот, столько принесший для победы, вымрет к весне.

Если будут приняты решительные меры на фронте по оздоровлению армии и для поднятия ее боеспособности, то я полагаю, что разницы между фронтом и тылом относительно суровости необходимого для спасения страны режима не должно быть. Но в одном отношении фронт, непосредственно стоящий перед лицом опасности, должен иметь преимущество: если суждено недоедать, то пусть недоедает тыл, а не фронт. <…>

Я верю в гений русского народа, я верю в разум русского народа, и я верю в спасение страны. Я верю в светлое будущее нашей Родины, и я верю в то, что боеспособность нашей армии, ее былая слава будут восстановлены. Но я заявляю, что времени терять нельзя ни одной минуты. Нужны решимость и твердое, непреклонное проведение намеченных мер».

Из речи Верховного главнокомандующего Лавра Корнилова на Государственном совещании в Москве

Подготовила Раиса Костомарова

Раиса Костомарова