Великолепный гордец

№70 октябрь 2020

Иван Бунин – первый русский нобелевский лауреат по литературе, оставивший образцы стилистического совершенства в прозе и стихах, но не в собственной биографии

У него никогда не было ни богатых родовых усадеб со служанками, ни садов с антоновскими яблоками. На пропитание, на путешествия, на скромные съемные квартиры Бунин зарабатывал только собственным пером. Род Буниных был известен с XV века, среди предков писателя – одна из первых русских поэтесс Анна Бунина, которую сам Иван Крылов называл русской Сапфо. Но отец будущего нобелевского лауреата быстро разорился, страдал запоями и не мог даже оплачивать учебу сына. Бунин так и не окончил Елецкую гимназию и в университет не поступил.

По прозвищу Живодерка

Его наставником во всех науках стал старший брат Юлий – математик, народник, журналист, участник тайного общества «Черный передел». Он создавал «Программу действий кружка рабочих-народников» и с удивительным педагогическим тактом развивал художественные способности брата, беседуя с ним то о Льве Толстом, то о Дон Кихоте, то о модном поэте Семене Надсоне, который считался печальником за угнетенный народ. Памяти Надсона посвящено первое опубликованное стихотворение Бунина. Этот литературный дебют в журнале «Родина» перевернул его жизнь: «Утро, когда я шел с этим номером с почты в Озёрки, рвал по лесам росистые ландыши и поминутно перечитывал свое произведение, никогда не забуду». Вскоре он уже посмеивался над юношеской любовью к некогда популярному поэту. И вообще презирал современную литературу с ее выкрутасами и доморощенной мистикой, находя идеалы в «прекрасном и вечном» прошлом.

Юлий ввел брата в московские литературные круги, они стали участниками встреч по средам, которые проводились в доме писателя Николая Телешова. Там собиралась своего рода консервативная оппозиция модным в то время декадентским течениям. В этом кругу каждому литератору принято было давать прозвище. Ивана Бунина – худощавого и язвительного гордеца – прозвали Живодеркой. Он тогда почти ежедневно слагал стихи – но не в духе времени, а в сдержанном классическом стиле.

На заре Серебряного века появления такого поэта почти никто не ждал. Его рифмы выглядели слишком старомодно. «Читая стихи Бунина, кажется, что читаешь прозу. Удачные детали пейзажей не связаны между собой лирическим подъемом. Мысли скупы и редко идут дальше простого трюка», – писал о его стихах Николай Гумилев. И неудивительно: трудно было декаденту, акмеисту понять прирожденного реалиста. В другой рецензии Бунина упрекнули в цинизме за «Одиночество» – пожалуй, лучшее его стихотворение:

Но для женщины прошлого нет:

Разлюбила – и стал ей чужой.

Что ж! Камин затоплю, буду пить…

Хорошо бы собаку купить.

Бунин отвечал критикам холодным презрением. Для него как будто не существовало символистов, модернистов… Он искал опору в признанных классиках: водил дружбу с Антоном Чеховым, преклонялся перед Львом Толстым. А верного союзника нашел в Максиме Горьком – популярнейшем писателе того времени, который был еще и предприимчивым издателем. Ему Бунин посвятил свою поэму «Листопад», удостоенную Пушкинской премии.

С помощью Горького он обрел известность и достаток. В издательстве «Знание», которое было затеей «буревестника революции», платили по-настоящему щедрые гонорары. Горький добился для своих авторов выплат от иностранных издательств, что по тем временам считалось просто чудом. В бунинских повестях «Деревня» и «Суходол» можно рассмотреть даже «демократическую направленность», которую так ценил неистовый Максим.

Громкого читательского успеха Бунин не изведал – и, бывало, завидовал то гонорарам Горького, то тиражам Леонида Андреева. Однако коллеги и тонкие знатоки словесности знали ему цену. С годами Бунин реже обращался к поэзии, но стал непревзойденным лириком в прозе. В последние предреволюционные годы он написал такие шедевры, как «Господин из Сан-Франциско» и «Легкое дыхание». Читая Бунина, мы физически ощущаем краски, запахи и звуки его необыкновенно чувственной прозы.

Окаянные дни

Музыку революции Бунин не услышал. Горький, которого он в эмиграции клеймил за большевизм, публиковал «Несвоевременные мысли», где открыто критиковал большевиков. А Бунин только копил желчь и изливал ее в дневниках. «Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские. <…> На эти лица ничего не надо ставить – и без всякого клейма все видно» – вряд ли эти взвинченные записи, изданные им позже под названием «Окаянные дни», можно считать осмыслением революционной трагедии.

Он был свидетелем кровопролитных московских событий ноября 1917-го, потом перебрался в Одессу, тщетно надеялся на победу деникинцев, а в начале 1920 года навсегда покинул Россию на французском пароходе «Спарта». «России – конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец», – писал Бунин, очутившись в Париже. Даже не попрощался с братом Юлием, который остался в Москве, пытался сотрудничать с большевиками, но был уже неизлечимо болен…

Лучше всего Бунин выразил свое отношение к мировым катаклизмам в стихах, написанных уже на чужбине:

И что мне будущее благо

России, Франции! Пускай

Любая буйная ватага

Трамвай захватывает в рай.

Это – действительно художественное высказывание о революции. А знаменитые «Окаянные дни», увы, только ворчанье да жалобы.

После политического и личного разрыва с Горьким в 1917 году из бунинской прозы куда-то исчезли антибуржуазные мотивы. И посвящение с поэмы он снял. Горький оказался великодушнее. Он и молодых советских писателей призывал изучать Бунина – «лучшего стилиста современности», и оставил, быть может, самую точную характеристику своего друга-недруга: «Талантливейший художник русский, прекрасный знаток души каждого слова, он – сухой, "недобрый" человек, людей любит умом, к себе до смешного бережлив». Бунин тем временем преподносил своим эмигрантским друзьям портрет Горького с надписью: «Полотер, вор, убийца». Так и жили в разлуке.

Без России

Бунин – в отличие, например, от композитора Сергея Рахманинова – не терял на чужбине творческого вдохновения. Всю жизнь он часто путешествовал, насколько позволяли финансы. И писалось ему одинаково вольготно в любой части света – на пароходе и в гостинице, в собственном кабинете и в поезде… Обосновавшись во Франции, он отбросил деревенский реализм и сосредоточился на любовных сюжетах, подчас с немыслимо смелым для русской традиции эротизмом. Такова повесть «Митина любовь» – бунинская вариация на тему толстовского рассказа «Дьявол». Но Толстой страдал от греховности человеческой природы, а Бунин подробно и хладнокровно описывал оттенки чувства, приводящего молодого человека к трагедии, не осложняя фабулу религиозными рефлексиями. И в финале Митя «поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил». И – никакого морализаторства.

«Будучи абсолютным и закоренелым атеистом (о чем я много раз сама слышала от него), он даже никогда не задавался вопросами религии и совершенно не умел мыслить абстрактно», – замечала писательница Нина Берберова, дама зоркая и не менее язвительная, чем сам Бунин. Да, он верил только в себя. И был слишком высокомерен, чтобы по-толстовски драматично воспринимать евангельское слово.

По сравнению с «богоискателями» Серебряного века Бунин и впрямь выглядел прямолинейным эпикурейцем и убежденным эгоистом. Он любил хорошие обеды, экзотические страны, ни к чему не обязывающие любовные похождения, знал толк в изысканных винах и высокомерно держался с коллегами. Все это есть и в бунинской прозе. Он не испытывал пиетета ни к современникам, ни к канонизированным классикам. «Не раз он говорил, что Достоевский был "прескверным писателем", сердился, когда ему возражали, махал рукой, отворачивался, давая понять, что спорить ни к чему», – вспоминал критик Георгий Адамович.

Нобелевский фрак

Кульминация его литературной биографии – это, конечно, Нобелевская премия. Мало кто ожидал, что Бунин станет первым русским писателем, который ее получит. Было ясно, что Нобелевский комитет расщедрится лишь на одну премию для всего блестящего поколения русских писателей и поэтов «серебряного» периода. А претендовали на признание комитета и Максим Горький, и Дмитрий Мережковский, и Константин Бальмонт. Но Бунин в 1933 году оказался удобнее: во-первых, не связан ни с советской властью, ни с крайне правыми. Во-вторых, признанный мастер с давней репутацией. Конечно, это было дипломатичное решение – шведские профессора выбрали писателя, которого в Европе почитали, но не читали. Формулировка получилась точная: «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».

На церемонии вручения Нобелевской премии Ивану Бунину. Стокгольм, 10 декабря 1933 года

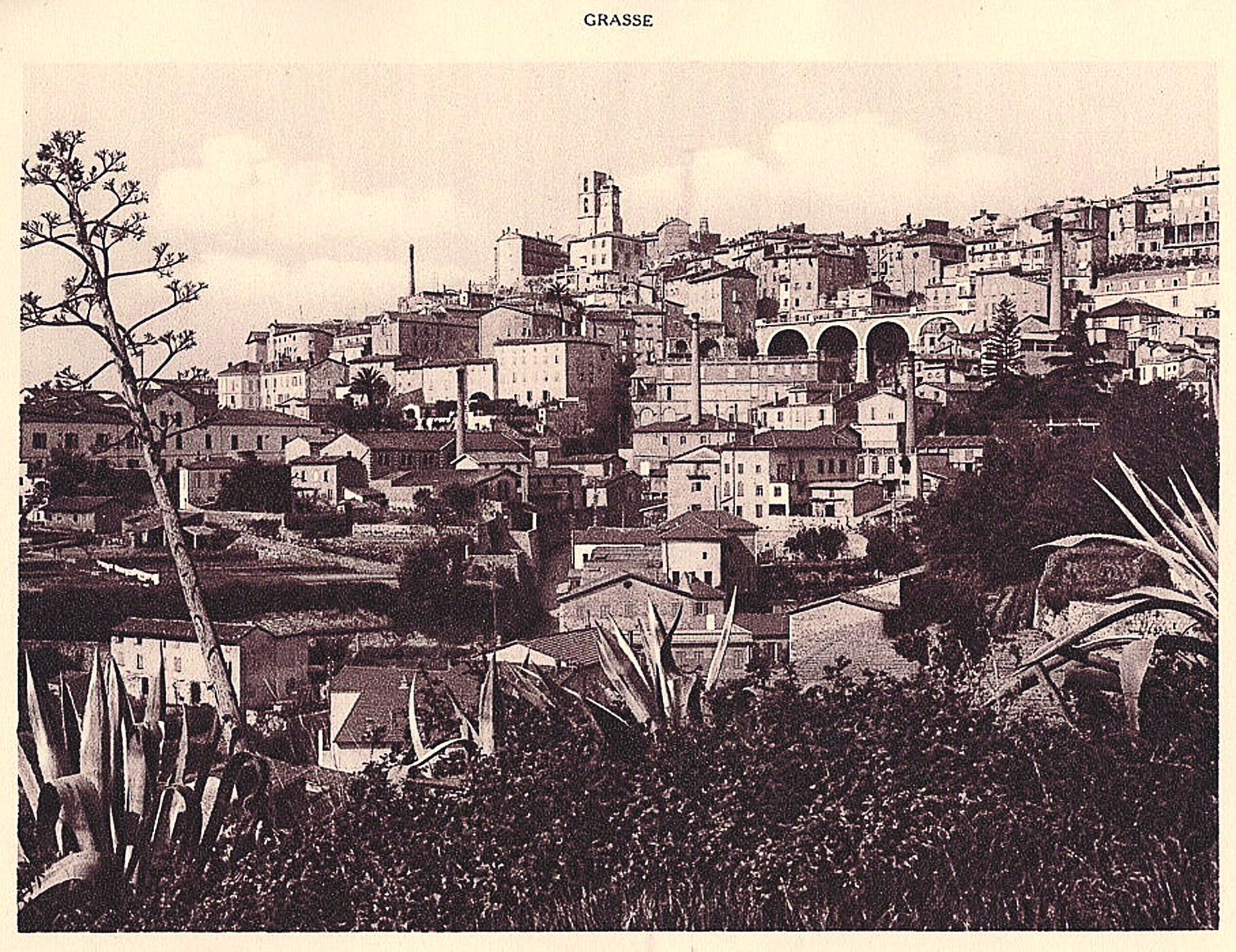

На банкете в честь премии Бунин непринужденно произнес спич по-французски. Вообще-то он знал язык Гюго с горем пополам, но умел себя преподнести. Фрак сидел на нем как влитой, и слава пришлась впору. Он стал состоятельным человеком – сразу получил 733 514 французских франков. Более 100 000 отдал на благотворительность: помог обнищавшим русским писателям. Остальное вложил в русский ресторан и ценные бумаги. И надолго снял виллу с прекрасным садом на Лазурном Берегу, в Грасе, по соседству с мэром этого городка. Вплоть до немецкой оккупации жил не нуждаясь. С писателями, которые его раздражали, стал держаться еще более высокомерно – как великолепный гордец. Официальная Москва отнеслась к нобелевскому триумфу Бунина враждебно. Поздравлений из Советской России «белогвардеец» не дождался.

«А может, это и не плохо будет?»

Не слишком вдаваясь в тонкости политики, Бунин десятилетиями был одержим ненавистью к большевикам, которые разрушили привычный для него русский быт. «Двадцать миллионов стоит по горло в воде, работая на Сталина», – писал он перед войной.

В самые тяжелые для страны первые месяцы Великой Отечественной писатель в своем дневнике продолжал клеймить Советскую Россию. 30 июня 1941 года Бунин записал: «Итак, пошли на войну с Россией: немцы, финны, итальянцы, словаки, венгры, албанцы (!) и румыны. И все говорят, что это священная война против коммунизма. Как поздно опомнились! Почти 23 года терпели его!» В эти трагические для родины месяцы он записывал мысли, за которые многие читатели дневника до сих пор не могут простить нобелевского лауреата. Например, за 9 октября 1941-го: «Утро прекрасное… Радио в 9 часов: взят Орел (сообщили сами русские). "Дело оч. серьезно". Нет, немцы, кажется, победят. А может, это и не плохо будет?»

Пожалуй, только после Сталинграда писатель, называвший Гитлера и Муссолини «двумя холуями, которые хотят завоевать весь мир», осознал, что спасти человечество способна только Россия. В своем кабинете он развесил огромные карты Советского Союза и внимательно следил за движениями фронтов. А в ноябре 1943 года удивленно записал в дневнике: «До чего все дошло. Сталин летит в Тегеран на конференцию, а я волнуюсь, как бы с ним чего по дороге не случилось». Перемену настроений примечали многие – и друзья, и ненавистники Советского Союза.

В одном из послевоенных донесений сотрудника НКВД Александра Гузовского говорилось: «Исподволь известно, что Бунин крепко "полевел", тоскует по родине, втайне мечтает о том, что наступит час, когда его пригласят домой. Брюзжать и злопыхательствовать он перестал, производит впечатление человека уставшего, но еще с острым умом».

«Хороша большевистская колбаска!»

Когда немцы оккупировали Францию, возобновилась его переписка с Алексеем Толстым. И «красный граф» принялся хлопотать за Бунина перед самим Сталиным – мол, пора вернуть классика на родину. «Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример – как нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму», – писал Толстой хозяину Кремля, и, видимо, эти слова произвели на Сталина должное впечатление.

Бунина стал обхаживать советский посол в Париже Александр Богомолов. А летом 1946 года выманить нобелевского лауреата на родину попытался Константин Симонов. И не просто так, а по поручению ЦК! Они несколько раз встретились в Париже – два собрата по литературе, два русских аристократа. Причем Симонов родился в куда более состоятельной, генеральско-княжеской семье. Бунин же искупал бедность высокомерием. Молодой сталинский лауреат угощал лауреата нобелевского в ресторане «Лаперуз». Оказалось, что по-французски Симонов говорил куда свободнее парижанина Бунина. Автор «Жди меня» звал автора «Окаянных дней» в Советский Союз. Бунин от ответа чопорно уклонился, но пригласил советского писателя к себе в парижскую квартиру. Симонов решил устроить обед в русском стиле. Попросил приятелей-летчиков привезти из Елисеевского магазина в Москве водки, белужьей икры, селедки, колбасы, вологодского масла, калачей и черного хлеба…

Авиация не подвела. Симонов вспоминал: «Бунин ел с аппетитом да приговаривал: "Хороша большевистская колбаска!"». А вот агитация не удалась. Бунин остался парижанином. Но оправдываться перед крайне правыми заводилами русской эмиграции за эти пирушки, как и за визиты в советское посольство, ему пришлось.

Лебединая песня

Во время войны и в первые годы после Победы Бунин сочинял «Темные аллеи» – вероятно, хотел напрочь отгородиться от безумия 1940-х. Это ностальгический «Декамерон» пожилого человека, написанный в лаконичной и изысканной манере, как будто каждое слово автор измерял на аптекарских весах. Конечно, его упрекали: идет мировая бойня, а он все составляет летопись отрывочных любовных похождений. Там даже особенной тоски по родине нет – только печаль по молодости, когда хватало сил на романы, рестораны, переезды. Несколько десятков сюжетов о любви и смерти – как из жестоких романсов…

Несмотря на Нобелевскую премию, больших тиражей в мире Бунин не знал. И это неудивительно: его поэтическая проза непереводима. Зато в Советском Союзе после войны он стал эталоном для целой плеяды писателей. Без явного бунинского влияния не обошлись ни Юрий Нагибин, ни Юрий Казаков, ни Валентин Распутин, ни Юрий Бондарев. А Валентин Катаев, с которым в бурные революционные годы Бунин общался в Одессе, считал себя его непосредственным учеником и весьма этим обстоятельством гордился.

«Темные аллеи» оказались его лебединой песней. В свои закатные годы Бунин почти не писал. Силы уходили. Перед смертью, осенью 1953 года, он просил, чтобы на прощании лицо его было закрыто: «Никто не должен видеть моего смертного безобразия». Завещал он и не публиковать писем и дневников, не предназначавшихся для печати, – хотел остаться в истории литературы автором только идеально отшлифованных вещиц. Не любил появляться перед публикой неглиже. Но куда там! Издано все – и случайные записки, и разнообразные сплетни. А иначе и не бывает, если писатель бессмертен.

Фото: FINE ART IMAGES/LEGION-MEDIA, LEGION-MEDIA

Арсений Замостьянов