Семен Франк: Пушкин как политический мыслитель

№54 июнь 2019

Каких политических взглядов придерживался Пушкин? Ответ на этот вопрос весьма непрост. Хотя бы потому, что, как у всякого нормального человека, воззрения поэта в течение жизни претерпевали изменения

Пожалуй, лучше всего об эволюции политических взглядов Пушкина рассказал выдающийся русский философ Семен Франк. Высланный из Советской России на «философском пароходе» осенью 1922 года, он поселился сначала в Германии, а затем во Франции, где в 1937-м, к столетию со дня смерти поэта, им и была написана статья «Пушкин как политический мыслитель». Предлагаем вниманию читателей выдержки из этой работы.

Пушкин, как всякий истинный гений, живет в веках. Он не умирает, а, напротив, не только вообще продолжает жить в национальной памяти, но именно в смены эпох воскресает к новой жизни. Каждая эпоха видит и ценит в нем то, что ей доступно и нужно, и потому новая эпоха может открыть в его духовном образе то, что оставалось недоступным прежним. Это положение, имеющее силу в отношении гениев вообще, в особой мере приложимо к Пушкину. <…>

Политическое развитие Пушкина можно в общих чертах определить довольно точно. Этапы его примерно совпадают с основными этапами жизни поэта (так же, как этапы его общего, поэтического и духовного развития). Эпоха юношеская, лицейско-петербургская до высылки из Петербурга в мае 1820 года, эпоха кишиневская (1820–1823), эпоха одесская (1823–1824), эпоха уединения в Михайловском (с конца лета 1824-го по осень 1826 года) и, наконец, эпоха последней зрелости, в которой год женитьбы и начала оседлой жизни в Петербурге (1831) образует также еще некоторую грань, – таковы разделы внешней жизни поэта, в которые без натяжки укладываются и основные этапы его духовного – и вместе с ним политического – развития. <…>

«Вольнолюбивые мечты»

Известно, что Пушкин созрел умственно необычайно рано. А. Смирнова приводит чрезвычайно проницательные слова Жуковского: «Когда Пушкину было 18 лет, он думал как 30-летний человек; ум его созрел гораздо раньше, чем характер». Уже 13-летним мальчиком Пушкин пережил сознательно патриотическое возбуждение 1812 года, и, конечно, еще более сознательно – победоносное возвращение Александра I и русской армии в 1815 году. В наступившем после этого политическом брожении и либеральном возбуждении юноша Пушкин участвовал, несомненно, с большей умственной – если не духовной – зрелостью, чем большинство его старших современников.

Счастливая судьба свела его в 1816 году в доме Карамзина с Чаадаевым, который, конечно, и тогда уже стоял неизмеримо выше среднего уровня гвардейской офицерской молодежи. Чаадаев сразу же становится, как известно, моральным и политическим наставником юного Пушкина. Этим определяется первое политическое умонастроение Пушкина, которое, как у всего тогдашнего поколения молодежи, основано на сочетании патриотического подъема с довольно неопределенными «вольнолюбивыми мечтами». <…> Политические идеалы Пушкина были, в сущности, и тогда довольно умеренными: они сводились, помимо освобождения крестьян, к идее конституционной монархии, к господству над царями «вечного закона» («Вольность», 1819).

Первые годы высылки, именно кишиневская эпоха, есть, может быть, единственный период жизни Пушкина, когда он склонялся к политическому радикализму. <…> В марте 1821 года в письме из Кишинева к А.Н. Раевскому он с увлечением говорит о греческом восстании. Замечательно свидетельство одной записи кишиневского дневника того же года об увлечении Пушкина Пестелем, которого он называет «умным человеком во всем смысле слова», «одним из самых оригинальных умов, которых он знает». <…> Положительные политические идеалы Пушкина и в эту эпоху не идут далее требования конституционной монархии, обеспечивающей свободу, правовой порядок и просвещение. Но умонастроение его, как оно выражено в «Исторических замечаниях», проникнуто моральным негодованием против власти и в этом смысле носит отпечаток политического радикализма. <…>

Этот «кишиневский» политический радикализм сменяется, однако, очень скоро умонастроением иного рода. Пушкин переживает, примерно со времени переселения в Одессу (1823), не только психологическое охлаждение своих политических чувств и отрезвление, но и существенное изменение своих воззрений: еще в Кишиневе и потом в Одессе он переживает, на основании личных встреч с участниками греческого восстания, глубокое разочарование в последнем. Он увидал в «новых Леонидах» сброд трусливых, невежественных, бесчестных людей. <…>

«Я не варвар и не апостол Корана, дело Греции меня живо интересует, но именно поэтому меня возмущает вид подлецов (ces misérables), облеченных священным званием защитников свободы». <…> Упреки петербургских либералов дают ему повод выразить общую мысль о ценности ходячих общественных суждений: «Люди по большей части самолюбивы, беспонятны, легкомысленны, невежественны, упрямы; старая истина, которую все-таки не худо повторить. – Они редко терпят противоречие, никогда не прощают неуважения, они легко увлекаются пышными словами, охотно повторяют всякую новость; и, к ней привыкнув, уже не могут с ней расстаться. – Когда что-нибудь является общим мнением, то глупость общая вредит ему столь же, сколько общее единодушие ее поддерживает». Мы имеем в этих словах первое нападение поэта на ходячий тип русского либерального общественного мнения – в известном смысле пророческий в отношении позднейшей формации русской радикальной интеллигенции. <…>

«Безделье молодых умов»

Эпоха уединения в Михайловском (1824–1826) может считаться эпохой решающего духовного созревания поэта; в связи с последним стоит и созревание политическое. <…>

Торжественное вступление союзных монархов в Париж 31 марта 1814 года. Гравюра по рисунку У.-Л. Вольфа. 1815 год.

Как пишет Семен Франк, Пушкин всю жизнь оставался верен идеалам своей первой юности – «идеалам поколения,

пережившего патриотическое возбуждение 1812–1815 годов»

Итог его развития сказывается в суждениях Пушкина о декабрьском восстании и его подавлении и в связи с этим о революции вообще. Хотя он волнуется и страдает за участь своих друзей, он все же далек от солидаризации с их политическими страстями. <…> Он «никогда не проповедовал ни возмущений, ни революции – напротив» и «желал бы вполне и искренно помириться с правительством» (Дельвигу, февраль 1826 года). В совершенно интимном письме к Вяземскому та же мысль выражена еще острее: «Бунт и революция мне никогда не нравились» (июнь 1826 года). <…> Позднее, в отрывках 10-й главы Онегина, Пушкин дал уничижающую характеристику декабристов:

…все это были разговоры,

И не входила глубоко

В сердца мятежные наука.

Все это было только скука,

Безделье молодых умов,

Забавы взрослых шалунов. <…>

С воцарением Николая I меняется, как известно, общественное положение Пушкина; и его отношение к личности нового царя было с самого начала и до конца жизни поэта, несмотря на множество разочарований, обид и раздражений, совершенно иным, чем к личности Александра. Царь, как известно, сначала обласкал его, даровал ему свободу, обещал избавить от мелочных придирок цензуры, взяв на себя самого роль его «единственного цензора»; фактически он его отдал под внешне вежливую, но унизительную и придирчиво-враждебную опеку Бенкендорфа, в силу которой не только литературная деятельность, но и личная жизнь поэта оставалась до самой его смерти под полицейским надзором. <…> Пушкин, искренно чаявший, что, несмотря на смуту и казни начала царствования, в лице Николая Россия обретет достойного преемника Петра, к концу жизни пришел к убеждению, что в Николае есть beaucoup du praporchique et un peu du Pierre le Grand [«много от прапорщика и немножко от Петра Великого», франц.] (дневник, 21 мая 1834 года).

Портрет Петра Чаадаева. Худ. К. Шандор. 1848 год. Именно Чаадаев стал наставником юного Александра Пушкина

Часто Пушкин и в последние годы жизни приходит в отчаяние от русской политической обстановки. «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом! Весело, нечего сказать!» – пишет он жене в мае 1836 года, оценивая свое положение журналиста. И все же Пушкин сохранял искреннее доброе чувство к царю. <…> Взбешенный тем, что полиция вскрывала его письма к жене и доносила их содержание царю, возмущаясь «глубокой безнравственностью в привычках нашего правительства», он более всего удивляется, что царь, «человек благовоспитанный и честный», участвует в этой интриге (дневник, 10 мая 1834 года); а жене он пишет по этому же случаю: «на того [царя] я перестал сердиться, потому что, toute réflexion faite, не он виноват в свинстве, его окружающем. А живя в н…, по воле привыкнешь к г…, и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman». <…>

Отчасти в связи с переменой общественного положения Пушкина с начала нового царствования и с отношением к личности Николая, но по существу и независимо от этих случайных условий, просто в силу наступления окончательной духовной – и тем самым и политической – зрелости поэта, политическое миросозерцание Пушкина начиная с 1826 года окончательно освобождается и от юношеского бунтарства, и от романтически-либеральной мечтательности и является как глубоко государственное, изумительно мудрое и трезвое сознание, сочетающее принципиальный консерватизм с принципами уважения к свободе личности и к культурному совершенствованию. <…> С 1826–1827 годов политическое мировоззрение Пушкина существенно уже не изменялось. <…>

«Озлобленные люди, не любящие России»

Общим фундаментом политического мировоззрения Пушкина было национально-патриотическое умонастроение, оформленное как государственное сознание. Этим был обусловлен прежде всего его страстный постоянный интерес к внешнеполитической судьбе России. В этом отношении Пушкин представляет в истории русской политической мысли совершенный уникум среди независимых и оппозиционно настроенных русских писателей XIX века.

Пушкин был одним из немногих людей, который остался в этом смысле верен идеалам своей первой юности – идеалам поколения, в начале жизни пережившего патриотическое возбуждение 1812–1815 годов. Большинство сверстников Пушкина к концу 20-х и в 30-х годах утратило это государственно-патриотическое сознание отчасти в силу властвовавшего над русскими умами в течение всего XIX века инстинктивного ощущения непоколебимой государственной прочности России, отчасти по свойственному уже тогда русской интеллигенции сентиментальному космополитизму и государственному безмыслию.

Уже в 1832 году Пушкин выразился в отношении своего отнюдь не радикального друга Вяземского, что он принадлежит к «озлобленным людям, не любящим России», и отметил больное место русского либерализма, упомянув о людях, «стоящих в оппозиции не к правительству, а к России». <…> В набросках к статье о Радищеве (1833) Пушкин писал: «Ныне нет в Москве мнения народного; ныне бедствия или слава отечества не отзываются в этом сердце России. Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского восстания; гадко было видеть бездушных читателей французских газет, улыбавшихся при вести о наших неудачах». <…>

Портрет императора Николая I в парадной форме лейб-гвардии Конного полка. Худ. В.Д. Сверчков. 1856 год

Замечательно, что Пушкин, при всей страстности его интереса к политической жизни не только России, но и Запада и при всем его убежденном «западничестве», совершенно свободен от того рабски-ученического, восторженно-некритического отношения к западным политическим идеям и движениям, которое так характерно для обычного типа русских западников. Будучи западником, он очень хорошо понимал коренное отличие истории России от истории Запада и отчасти из этого исторического сознания, отчасти из конкретного восприятия политической реальности своего времени отказывался непосредственно применять политические доктрины Запада к России. <…>

«Самостоянье человека»

По общему своему характеру политическое мировоззрение Пушкина есть консерватизм, сочетающийся, однако, с напряженным требованием свободного культурного развития, обеспеченного правопорядка и независимости личности, то есть в этом смысле проникнутый либеральными началами.

Консерватизм Пушкина слагается из трех основных моментов: из убеждения, что историю творят – и потому государством должны править – не «все», не средние люди или масса, а избранные, вожди, великие люди, из тонкого чувства исторической традиции как основы политической жизни и, наконец, из забот о мирной непрерывности политического развития и из отвращения к насильственным переворотам. Как Пушкин в своей поэзии всегда прославляет гения и презирает «чернь», толпу, господствующее общее обывательское мнение, так он проповедует эту же веру в своих политических размышлениях. В стихотворении «Полководец» (1835) он заключает свое размышление над трагической судьбой непонятого и отвергнутого общественным мнением военного гения Барклая-де-Толли общей мыслью:

О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха!

Жрецы минутного, поклонники успеха!

Как часто мимо вас проходит человек,

Над кем ругается слепой и буйный век,

Но чей высокий лик в грядущем поколеньи

Поэта приведет в восторг и в умиленье! <…>

Отсюда ненависть Пушкина к демократии в смысле господства «народа» или «массы» в государственной жизни. <…>

Вторым мотивом пушкинского консерватизма является, как указано, пиетет к историческому прошлому, сознание укорененности всякого творческого и прочного культурного развития в традициях прошлого. <…> На любви «к родному пепелищу» и «к отеческим гробам» «основано от века самостоянье человека, залог величия его» (стихотворный отрывок «Два чувства дивно близки нам…»).

Из этого сознания вытекает известное требование уважения к старинному родовому дворянству как носителю культурно-исторического преемства страны. <…> Презирая придворное дворянство временщиков, людей «прыгающих в князья из хохлов», Пушкин настаивает на ценности старых дворянских родов. Всего яснее эта мысль аргументирована в «Отрывках из романа в письмах»: «Я без прискорбия никогда не мог видеть уничижение наших исторических родов… Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ! Образованный француз или англичанин дорожит строкою летописца, в которой упоминается имя его предка… но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездою двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, то есть историей отечества. И это ставите вы ему в достоинство. Конечно, есть достоинство выше знатности рода – именно достоинство личное… Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят все наши старинные родословные. Но неужто потомству их смешно было бы гордиться их именами?» <…>

И наконец, с этим чувством пиетета к прошлому в консерватизме Пушкина сочетается забота о мирной непрерывности культурного и политического развития. Если уже в 1826 году он, как мы видели, говорит о своей нелюбви к возмущениям и революции, то позднее эта «нелюбовь» превращается в настоящую тревогу, в положительную заботу о мирном течении политической жизни. Не только он с ужасом думал о крестьянских бунтах – «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» (ср. также в письмах и дневнике Пушкина отзыв о восстании в новгородских военных поселениях) – но он выражает эту идею и в общей положительной форме: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» («Мысли на дороге»). <…>

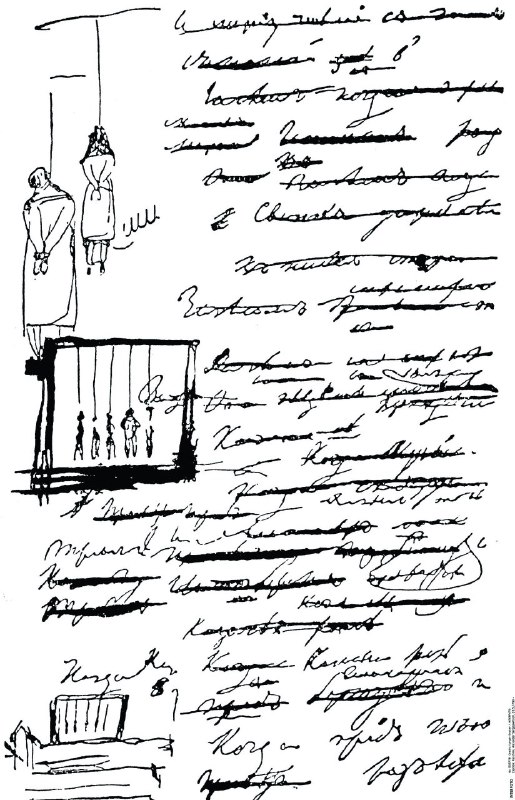

Двое повешенных и виселицы с фигурами казненных. Рисунки Пушкина на полях черновой рукописи поэмы «Полтава». Петербург, осень 1828 года

С этими элементами консервативного миросозерцания у Пушкина органически сочетается, как указано, требование личной независимости и свободы культурного и духовного творчества – принципы, которые в буквальном смысле можно назвать «либеральными». <…>

Необычный монархист

Монархизм Пушкина есть глубокое внутреннее убеждение, основанное на историческом и политическом сознании необходимости и полезности монархии в России – свидетельство необычайной объективности поэта, сперва гонимого царским правительством, а потом всегда раздражаемого мелочной подозрительностью и враждебностью. <…> Можно сказать, что этот взгляд Пушкина на прогрессивную роль монархии в России есть некоторый уникум в истории русской политической мысли XIX века. Он не имеет ничего общего ни с официальным монархизмом самих правительственных кругов, ни с романтическим, априорно-философским монархизмом славянофилов, ни с монархизмом реакционного типа. Вера Пушкина в монархию основана на историческом размышлении и государственной мудрости и связана с любовью к свободе и культуре. <…>

Парадоксальным образом Пушкин упрекает русскую монархическую власть – в революционности. При всем своем благоговении к Петру он называет его «одновременно Робеспьером и Наполеоном – воплощенной революцией» («О дворянстве»). <…> Поэтому он резко высказывается против петровской «Табели о рангах», в силу которой лица из низших слоев в порядке службы проникали в дворянство. <…> «Наследственные преимущества высших классов общества суть условия их независимости. В противном случае классы эти становятся наемниками». <…>

Монархия есть для него единственный подлинно европейский слой русского общества, которому Россия обязана – начиная с XVII века – всем своим культурным прогрессом. Но монархия легко подпадает искушению – и именно в России, при некультурности широких масс общества, искушение это особенно велико – недооценить культурное значение независимых высших классов и в интересах абсолютизма пытаться их ослаблять и связаться с низшими слоями населения. Этим открывался бы путь к уравнительному, губительному для культуры и свободы деспотизму, и, по мнению Пушкина, монархия по меньшей мере со времени Петра вступила на этот гибельный путь. <…>

В основе своей воззрение Пушкина имеет прямо пророческое значение. Каковы бы ни были личные политические идеи каждого из нас, простая историческая объективность требует признания, что понижение уровня русской культуры шло рука об руку с тем «демократическим наводнением», которое усматривал Пушкин и которое стало для всех явным фактом начиная с 1860-х годов, с момента проникновения в общественно-государственную жизнь «разночинцев» – представителей полуобразованных и необразованных классов. <…>

сский образованный класс, а с ним и свобода были поглощены внезапно хлынувшим потопом «демократического якобинства», того стихийно-народного, «пугачевского» «большевизма», который – по крайней мере в 1917–1918 годах – составил как бы социальный субстрат большевистской революции и вознес к власти коммунизм, окончательно уничтоживший в России свободу и культуру.

Варвара Рудакова