Страховочный механизм

№122 январь 2025

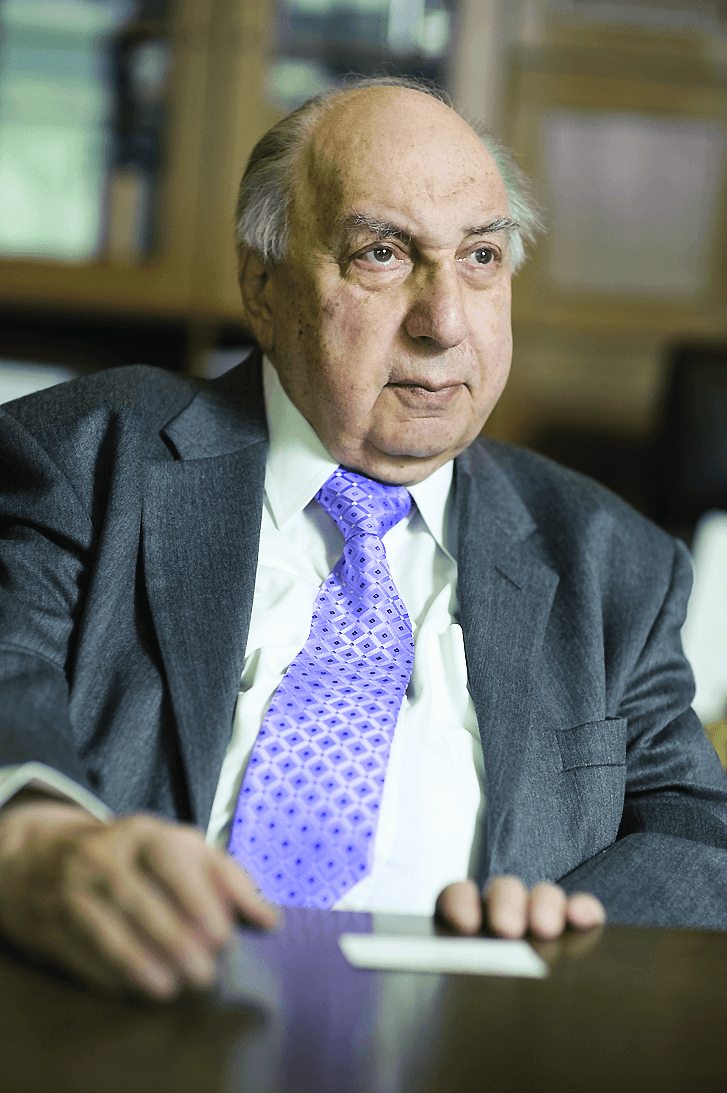

О судьбе Ялтинской системы и о том, придет ли что-то подобное ей на смену, журнал «Историк» побеседовал с научным руководителем Института всеобщей истории РАН, доктором исторических наук, академиком Александром Чубарьяном

Беседовал Владимир Рудаков

На конференции в Ялте важно было обеспечить механизмы дальнейшего сотрудничества великих держав и определить контуры мироустройства на тот период, когда не будет объединяющей всех цели, достижение которой в феврале 1945-го было уже очевидно. По большому счету, что бы ни говорили западные критики ялтинских решений, эти задачи были на конференции достигнуты.

Александр Чубарьян

Проблемы и решения

– Насколько серьезными были разногласия между союзниками и по каким вопросам было больше всего противоречий?

– Первое – это зоны оккупации самой Германии. Судя по всему, Великобритания хотела на долгие годы исключить Германию из числа великих держав, убрать с дороги своего давнего конкурента. Для Соединенных Штатов, которые к тому времени отошли от изоляционизма и уже активно включились в европейские дела, важно было сохранить влияние, приобретенное в ходе войны в Европе, и Германия в этом смысле имела для них решающее значение. Франция, которая с 1940 по 1944 год фактически находилась под немецкой оккупацией, добивалась, чтобы ее признали в качестве одной из стран-победительниц. Для нее, учитывая непростую историю франко-германских отношений, также важно было иметь возможность влиять на послевоенную судьбу своего главного геополитического соперника. Кстати, Сталин в этом вопросе Францию поддержал. Он добился, чтобы ей дали зону оккупации, и одобрил идею о том, что Париж должен участвовать в решении всех крупных вопросов мировой политики, в том числе получив место одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Для самого Сталина на европейском направлении главными, на мой взгляд, были три вопроса. Во-первых, обеспечить, чтобы в будущем Германия никогда не смогла стать источником агрессии против Советского Союза. Во-вторых, добиться от нее репараций, потому что экономика СССР была разрушена войной, страна лежала в руинах, ее надо было восстанавливать. И в-третьих, Сталин хотел утвердить влияние СССР в Восточной Европе. Скорее всего, у него не было в этот момент ясного и точного видения того, как именно это сделать, но само присутствие нашей армии в Восточной Европе, с его точки зрения, создавало условия для того, чтобы впервые в истории сделать этот граничащий с Советским Союзом регион дружественным по отношению к нам.

– Польский вопрос был самым проблемным на конференции. Почему?

– В этом вопросе СССР сталкивался прежде всего с Великобританией, потому что Лондон не хотел советского присутствия в Европе и даже изначально добивался открытия второго фронта не на севере Франции, а на Балканах – чтобы отсечь Красную армию, не дать ей перешагнуть через западную границу СССР. У Черчилля здесь были свои резоны: все восточноевропейские эмигрантские правительства находились в Лондоне – и польское правительство, и чехословацкое. Это, конечно, создавало определенные предпосылки для установления британского влияния в регионе, в случае если бы СССР был отгорожен от Восточной Европы. Черчилль хотел предотвратить ситуацию, когда бы весь этот регион попал полностью в орбиту Советского Союза.

Поэтому, я думаю, острота польского вопроса определялась тем, что в тот момент именно он сконцентрировал в себе всю проблематику судеб Восточной Европы: будет ли она под советским влиянием или будет под влиянием Запада? Для Сталина это был ключевой вопрос: видимо, у него ни в период Второй мировой войны, ни уж тем более в 1945 году не было иллюзий насчет будущих отношений с Западом, прежде всего с Великобританией.

– Тем более что весь межвоенный период Польша была враждебно настроена к Советскому Союзу. После войны в СССР об этом как-то не принято было говорить, а вообще это была одна из самых враждебных к Советскому Союзу стран.

– Вы правы: в межвоенные годы Польша всегда была в эпицентре антисоветских и антироссийских настроений. И не только она. Нас, конечно, очень беспокоило усиление германского влияния в Прибалтике и в Финляндии. Этот регион всегда был источником напряжения для нас – все-таки сопредельная с Советским Союзом (а теперь и с Россией) территория. Именно поэтому Сталину важно было создать страховочный механизм на будущее. И здесь он смог добиться поддержки Рузвельта…

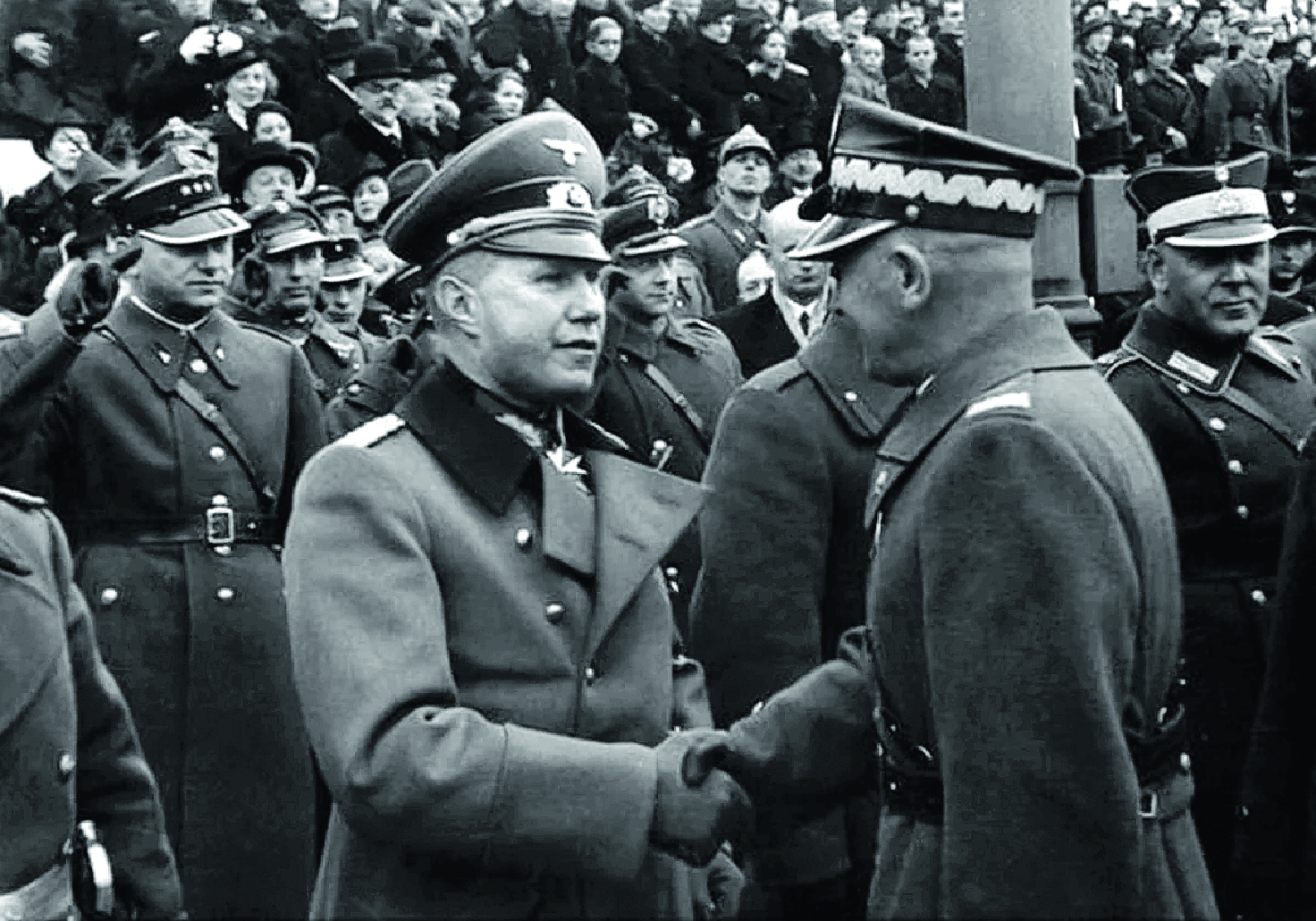

Польский маршал Эдвард Рыдз-Смиглы и немецкий атташе полковник Богислав фон Штудниц на параде в День независимости Польши. Варшава, 11 ноября 1938 года

Что есть компромисс?

– Это было компромиссное решение или Сталин «западников» все-таки продавил?

– На Западе задним числом исходят из того, что это была большая ошибка американского президента: в тамошней историографии давно превалирует мнение, что «находящийся при смерти Рузвельт в Ялте отдал всю Восточную Европу Сталину». Между тем для Рузвельта в тот момент задачей номер один было добиться участия Советского Союза в войне против Японии. Именно ради этого глава Соединенных Штатов готов был идти на компромиссы в европейских делах. По расчетам американских военных, без Красной армии разгром милитаристской Японии стал бы для США трудноразрешимой задачей, решение которой потребовало бы огромных ресурсов и невероятных жертв. Если на море американцы к этому времени уже серьезно теснили японцев, то сокрушить их сухопутные силы армии США в одиночку было бы крайне затруднительно. Советская сторона еще в ходе Тегеранской конференции заявляла о готовности подставить плечо союзникам в этом вопросе, и в Ялте она подтвердила свои обязательства. Но и здесь Сталин получил то, чего хотел: добился согласия на возвращение Советскому Союзу Южного Сахалина, установления нашего суверенитета над Курильскими островами, передачи в аренду Порт-Артура, признания суверенного статуса Монгольской Народной Республики.

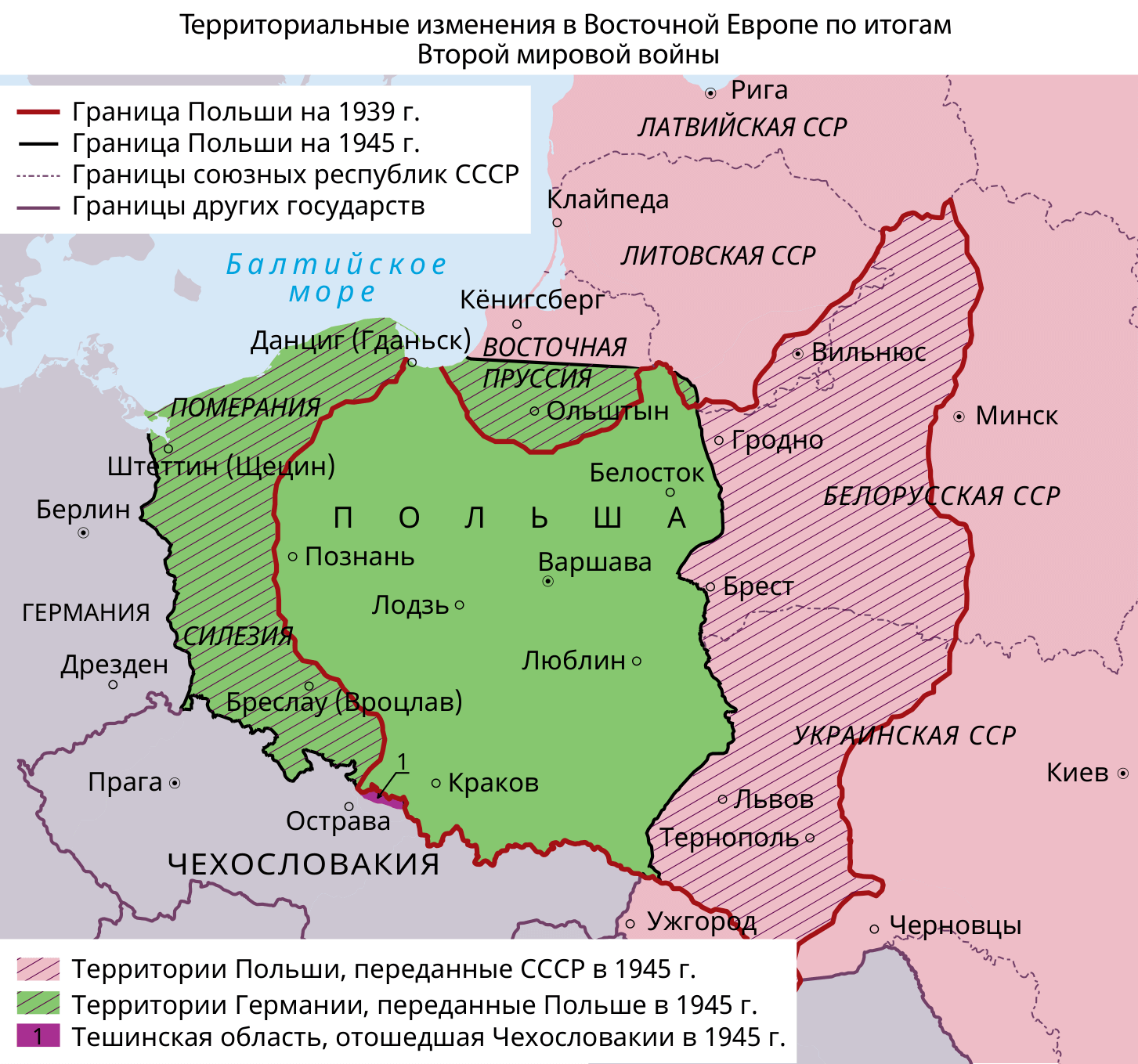

Территориальные изменения в Восточной Европе по итогам Второй мировой войны

– Насколько жизнеспособной оказалась Ялтинская система, когда она начала сыпаться и что стало причиной ее обрушения, на ваш взгляд?

– Достаточно жизнеспособной, коль скоро она просуществовала на протяжении всей холодной войны. В 1941–1945 годах геополитическое противостояние нашей страны и европейцев, а затем и американцев по большому счету никуда не уходило. Оно просто отошло на второй план, было приглушено в связи с войной. В этот период у наших стран была общая цель – разгром Гитлера. Но потом общего врага не стало, и на поверхность вышли прежние подходы.

Геополитическая расстановка в Европе не могла не породить холодную войну. Но был и другой момент – это, конечно, огромное возрастание к 1945 году роли нашей страны: никогда еще у нее не было такого влияния на соседей, на всю Европу, как в тот момент. Поэтому старая идея о том, что надо во что бы то ни стало сдержать Россию, вновь была взята на вооружение.

Принято считать, что Ялтинская система создала предпосылки для формирования биполярного мира. Так и есть, однако тенденции, которые были в нем заложены, сочетали в себе возможности как сотрудничества и паритета, так и конфронтации, попыток найти военное решение возникающих разногласий. Главным фактором стало ядерное оружие, удерживающее обе стороны от резких шагов в отношении друг друга. И в этом смысле важнейшим результатом Ялтинской системы было установление равновесия сил. Пока оно существовало, система работала, несмотря на многочисленные кризисы – от войны в Корее 1950–1953 годов до Карибского кризиса 1962 года и далее. Но как только равновесие исчезло, рухнула и Ялтинская система. Главное, что ее подорвало, – это так называемые «бархатные революции» в странах Восточной Европы и затем распад Советского Союза.

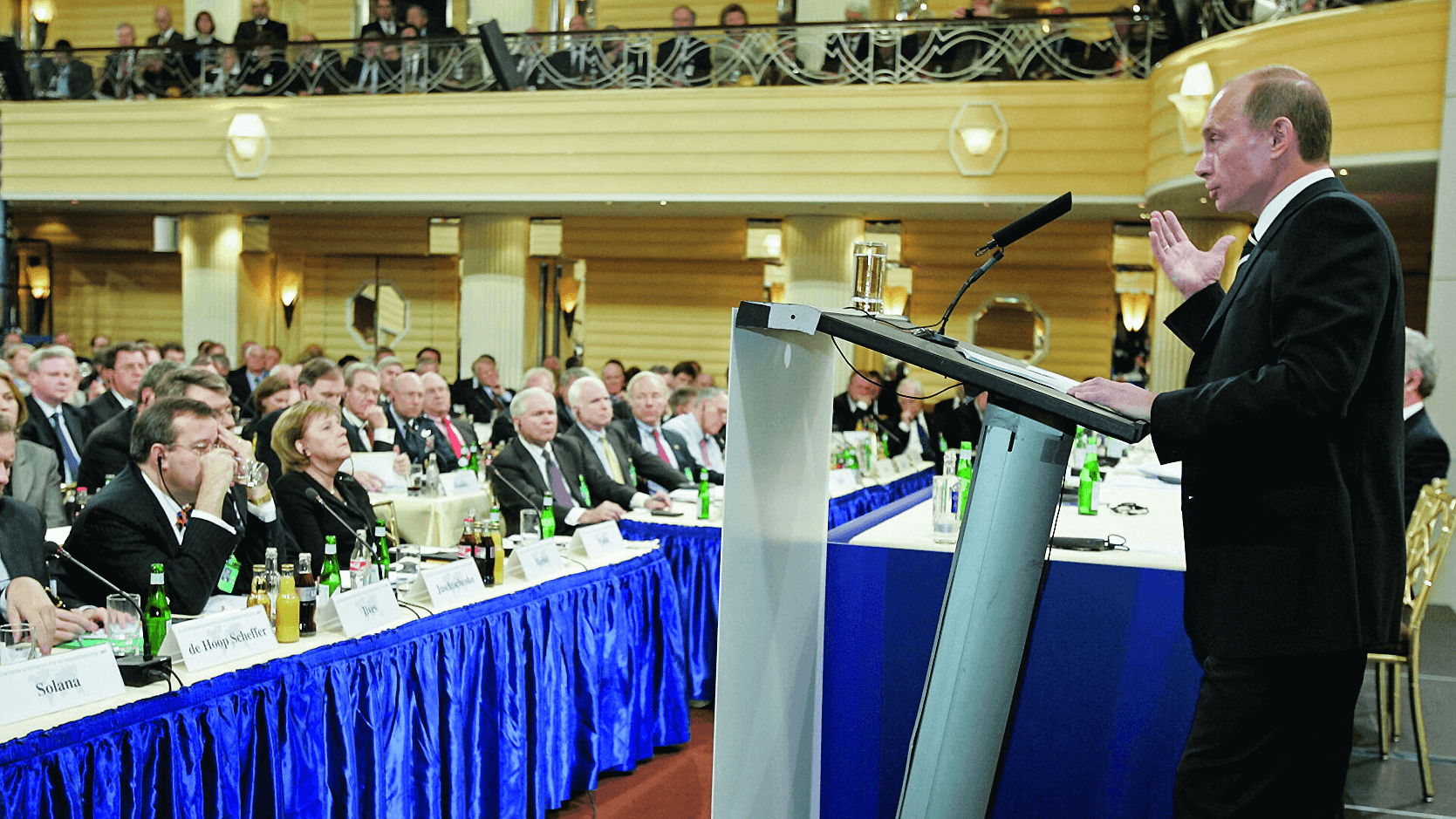

Конечно, надо понимать, что уже к 1980-м годам вовсю шла эрозия социалистической системы и «бархатные революции» случились не на пустом месте. Однако с уходом СССР баланс окончательно был нарушен. У США это породило ощущение, что они победили и, значит, без всякого согласования интересов с кем бы то ни было могут создавать новые правила игры. Именно поэтому укрепление России, начавшееся с приходом Путина, особенно его Мюнхенская речь 2007 года, были восприняты ими как вызов установившимся правилам.

«Бархатные революции» 1989 года в странах Восточной Европы нанесли первый крупный удар по Ялтинской системе

В своей Мюнхенской речи в феврале 2007 года Владимир Путин предложил подумать о формировании новой мировой системы безопасности, однако западными партнерами это предложение услышано не было

– Опыт мировой истории говорит о том, что серьезный геополитический компромисс наподобие того, что был достигнут в Ялте, всегда результат крупных военных усилий. Есть ли шанс, что в XXI веке все может быть-по-другому?

– К сожалению, мировая история дает примеры другого свойства: все международные системы, которые были когда-либо созданы, появлялись по итогам войн. Вестфальская система 1648 года – после Тридцатилетней войны, Венская система 1815 года – после победы над Наполеоном, Версальская система 1919 года – по итогам Первой мировой войны, Ялтинско-Потсдамская 1945 года – в результате Второй мировой. Так что мировой опыт в этом смысле скорее повод для пессимизма. Тем не менее основа для оптимизма тоже имеется, ведь после всех этих ужасных катаклизмов и войн все равно наступало время поиска компромиссов. С моей точки зрения, вопрос состоит в том, чтобы сегодня достичь значимых компромиссов не в результате какого-то разрушительного конфликта, а каким-то иным – менее затратным – способом.

Это непростая задача. Тем более что появились новые центры силы, прежде всего Китай, Индия, ряд других государств. Мир становится многополярным не как следствие чьего-то желания, такова объективная реальность. И это усложняет поиск компромисса: когда много участников, труднее увязать интересы всех и каждого. Но подобная возможность есть, потому что увеличивается количество центров силы, уравновешивающих друг друга. Поэтому, скажем, попытки Запада создать единый блок государств против нас – то, что им в Европе пока, к сожалению, удалось, – в глобальном смысле провалились. Большое количество центров силы, причем очень влиятельных, против превращения России в страну-изгоя, как бы Западу этого ни хотелось.

Но достижение компромисса – сложное дело. Тем более что все достигнутые ранее компромиссы потребовали привлечения очень профессиональных игроков. XIX век и первая половина ХХ столетия – время расцвета дипломатии, которая сегодня практически разрушена.

Владимир Рудаков