Первые открытия русских исследователей

10 Февраля 2025

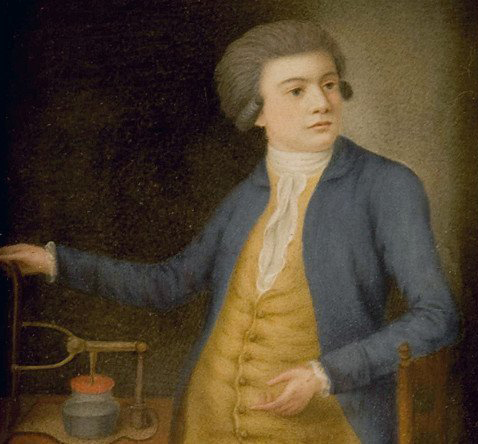

Открытия первого русского естествоиспытателя

26 мая 1761 года, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, Михаил Ломоносов зафиксировал следующий феномен: «При выступлении Венеры из Солнца, когда передний ее край стал приближаться к солнечному краю и был (как просто глазом видеть можно) около десятой доли Венерина диаметра, тогда появился на краю Солнца пупырь, который тем явственнее учинился, чем ближе Венера к выступлению приходила. Вскоре оный пупырь потерялся, и Венера оказалась вдруг без края». Русский учёный совершенно правильно связал наблюдаемое с наличием у планеты атмосферы.

Молния, сварка и металлургия

В 1802 году в работе «Известие о гальвани-вольтовских опытах посредством огромной батареи, состоявшей иногда из 4200 медных и цинковых кружков» русский физик Василий Петров впервые описал электрическую дугу — один из видов электрического разряда в газе и частный случай четвёртого состояния вещества — плазмы.

Авторитет Джеймса Кука оказался настолько высок, что в течение 45 лет экспедиций в эти широты больше не предпринимали. Тем не менее многие русские мореплаватели (например, Василий Головнин, Иван Крузенштерн, Гавриил Сарычев) выступали за продолжение полярных исследований в Южном полушарии.

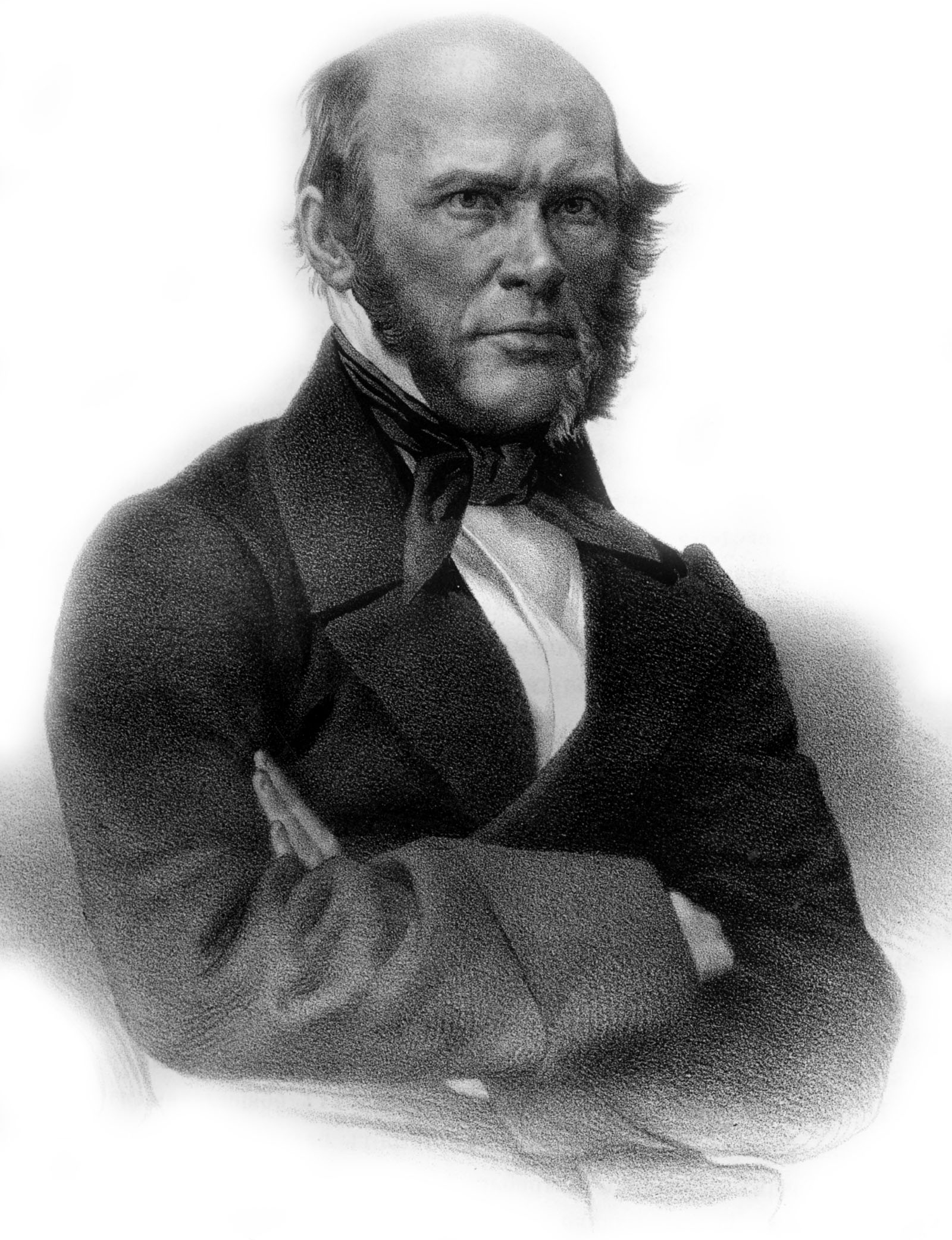

Первоначально по этому же пути пошёл и казанский учёный Николай Лобачевский, но вскоре он предложил заменить постулат Евклида новой формулировкой: «На плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, проходит более чем одна прямая, не пересекающая данную».

В 1829–1830 годах на страницах журнала «Казанский вестник» Николай Лобачевский впервые обнародовал своё сочинение «О началах геометрии». В новой геометрии кривизна пространства была отрицательной. Она не включала в себя традиционную и привычную евклидову геометрию, хотя она могла быть получена предельным переходом, если принять кривизну пространства равной нулю. Также Николай Лобачевский детально разработал тригонометрию неевклидова пространства, а также дифференциальную геометрию и смежные аналитические вопросы.

К сожалению, передовая научная теория Николая Лобачевского не была принята современниками. Среди оппонентов оказался даже известный математик Михаил Остроградский, который язвительно утверждал, что в новой геометрии ничего не понял, кроме двух интегралов, один из которых к тому же вычислен неверно. На самом деле в данном случае ошибался сам Остроградский. В результате на Николая Лобачевского обрушился шквал несправедливых упрёков и насмешек. Особенно постарался некий аноним, который в опубликованном на страницах издаваемого Фаддеем Булгариным журнала «Сын Отечества» патетически вопрошал: «Для чего же писать, да ещё и печатать, такие нелепые фантазии?.. Как можно подумать, чтобы г. Лобачевский, ординарный профессор математики, написал с какой-нибудь серьёзной целью книгу, которая немного бы принесла чести и последнему приходскому учителю? Если не учёность, то по крайней мере здравый смысл должен иметь каждый учитель, а в новой геометрии нередко недостаёт и сего последнего». Следует отметить, что редакция журнала проигнорировала попытку Лобачевского напечатать ответ.

Лишь из-за рубежа пришло хорошее известие. Идеи Николая Лобачевского поддержал «король математиков» того времени Карл Фридрих Гаусс. По его настоянию в 1842 году русского учёного избрали иностранным членом-корреспондентом Геттингенского королевского научного общества, что, к глубокому сожалению, стало единственным прижизненным признанием заслуг Николая Лобачевского. Уж слишком он опередил своё время! И лишь спустя много лет, когда Альберт Эйнштейн создал теорию относительности, оказалось, что взаимосвязь пространства и времени имеет непосредственное отношение к геометрии Лобачевского. Теперь его формулы широко используются при расчётах современных синхрофазотронов, а явление искривления пространства вблизи массивных тел удалось подтвердить точными астрономическими наблюдениями.

Топография человеческого тела

Без знания анатомии медицина невозможна. Однако к XIX веку благодаря трудам большого количества исследователей строение человеческого тела было известно достаточно хорошо. В то же время развитие оперативной хирургии шло гораздо более медленными темпами. Проблем было много, и решить одну из наиболее важных на то время удалось великому русскому хирургу Николаю Пирогову.

В 1837 году вышла в свет его работа «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций», в которой предпринималась попытка изучить ход фасциальных оболочек и выявить закономерности их взаимоотношений с кровеносными сосудами, нервами и окружающими тканями. «Обыкновенный способ препарирования, принятый анатомами... не годится для наших прикладных целей: удаляется много соединительной ткани, удерживающей различные части в их взаимном положении, вследствие чего изменяются их нормальные отношения. Мышцы, вены, нервы удаляются на рисунках друг от друга и от артерии на гораздо большее расстояние, чем это существует в действительности».

Гениальность идеи Николая Пирогова состояла в разработке методики распила в различных плоскостях замороженного трупа, благодаря чему органы, сосуды и нервы сохраняли своё естественное, ненарушенное положение. Вскоре этот метод стал основным в изучении топографии человеческого тела и положил начало новой научно-прикладной дисциплине — топографической анатомии, изучающей послойное строение анатомических областей, взаиморасположение органов (синтопию), их отношение к скелету (скелетотопию) и проекцию на кожу. И вот уже много лет невозможно себе представить оперативную хирургию без топографической анатомии. Кстати, и в программе медицинских вузов эти дисциплины до настоящего времени преподаются единым курсом.

Андрей Чаплыгин