Эпоха Юрия Григоровича

19 Мая 2025

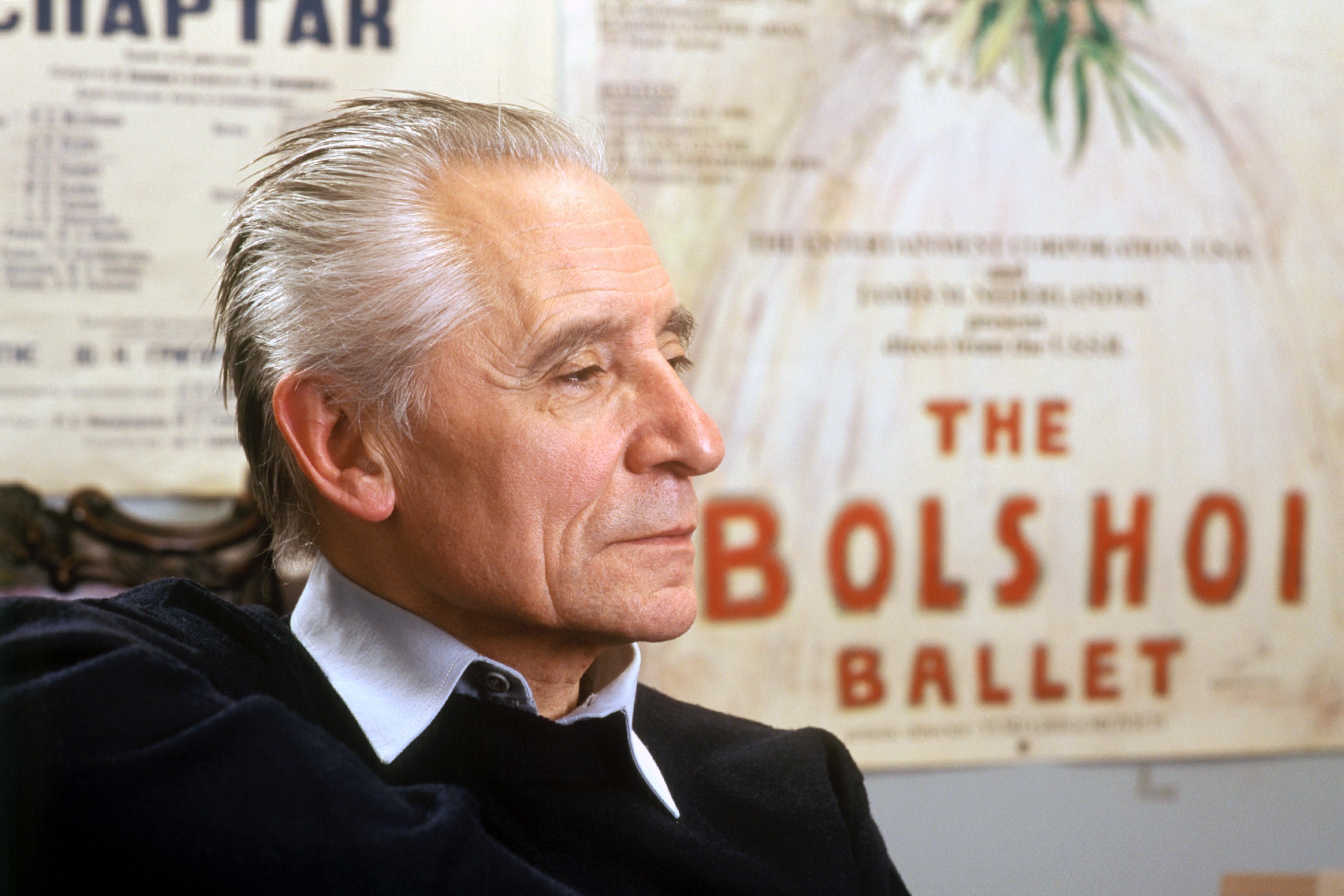

Юрий Николаевич Григорович ставил балеты в Большом театре более полувека. Первые двадцать лет работы Григоровича в должности главного балетмейстера Большого называют золотым веком советского балета. Когда-то его критиковали консерваторы, хранители классического наследия, позже Григоровича ниспровергали новаторы и борцы за свободу творчества. В любом случае, он и его постановки всегда пребывали на пике, на пике успеха, любви и ненависти.

Юрий Николаевич Григорович родился в Ленинграде, в семье с замечательными балетными и цирковыми традициями. Его мама – Клавдия Альфредовна Розай – училась в балетной школе, но сценической карьере предпочла семью. Семья Розай – выходцы из Италии – была цирковой династией. Считалось, что из поколения в поколение Розаи владеют уникальным прыжком. Родной дядя балетмейстера – Георгий Розай – применял знаменитый прыжок не в цирке, а в балете. Он был знаменитым танцовщиком Мариинки, танцевал в «Русских сезонах» Дягилева. Восьмилетнего Юру мама отвела в балетную школу. Там он обрёл любимых учителей – Бориса Шаврова и Алексея Писарева. В 1941-м балетную школу успели эвакуировать из Ленинграда в город Молотов – так тогда называлась Пермь. Пятнадцатилетний Юрий был заводилой, предводителем в школьной компании и, конечно, рвался на фронт. Вместе с друзьями они сбежали от педагогов, отбили замок у рыбачьей лодки и по Каме отправились навстречу подвигам. В дело вмешалась милиция, их догнали, вернули. На фронт Юрий не попал, пришлось вернуться к урокам... Потом он танцевал Шурале в одноимённом балете, Нурали в «Бахчисарайском фонтане», и стремился ставить танцы. На сцене Кировского ярким дебютом в качестве хореографа стала опера «Садко», для которой Григорович поставил танцевальные сюиты. Узнав, что театр готовится к постановке прокофьевского «Каменного цветка», Григорович решил взяться за этот спектакль. Первоначально ему отводили роль ассистента балетмейстера, а ставить должен был Константин Сергеев. Но Григорович предложил оригинальную концепцию балета, в которую сразу поверил главный балетмейстер театра Фёдор Лопухов. Молодого Григоровича он предпочёл маститому Сергееву. Лопухова Григорович называет своим учителем в балетмейстерском искусстве, настоящим крёстным отцом. «Работайте с молодёжью, они в ваших руках будут, как глина», - советовал Лопухов и одобрял смелые хореографические идеи Григоровича.

После премьеры «Каменного цветка» Григорович, как в старых театральных легендах, проснулся знаменитым. Многие артисты Большого (в их числе – Майя Плисецкая) хотели работать с Григоровичем, добивались чтобы он ставил балет Прокофьева и в Москве. Тридцатилетний балетмейстер становился одной из ключевых фигур в балете. В Григоровиче талант хореографа, сочинителя танцев, соединился с мощным дарованием режиссёра. Власть авторской мысли, логическая выстроенность, игры ума – отличительная черта балетов Григоровича. Уже в «Каменном цветке» чувствовалась его твёрдая рука.

«Каменный цветок», ожививший театральную жизнь двух столиц, стал первым полномасштабным балетом на русскую тему – если не считать произведений Игоря Стравинского, которые в СССР к тому времени не ставились («Петрушку» и «Жар-птицу» ставили только в суматохе начала двадцатых и уж потом с шестидесятых годов). Многим знатокам балета казалось, что русская тема плохо совмещается с классическим танцем и на отечественной фольклорной фактуре трудно построить балетный спектакль... А у Григоровича элементы русской пляски вошли в классический танец, раскрывая красоту и суть сказки Бажова. В Москве в «Каменном цветке» Григорович открыл балетному миру Владимира Васильева. Первому же спектаклю Григоровича была суждена долгая жизнь.

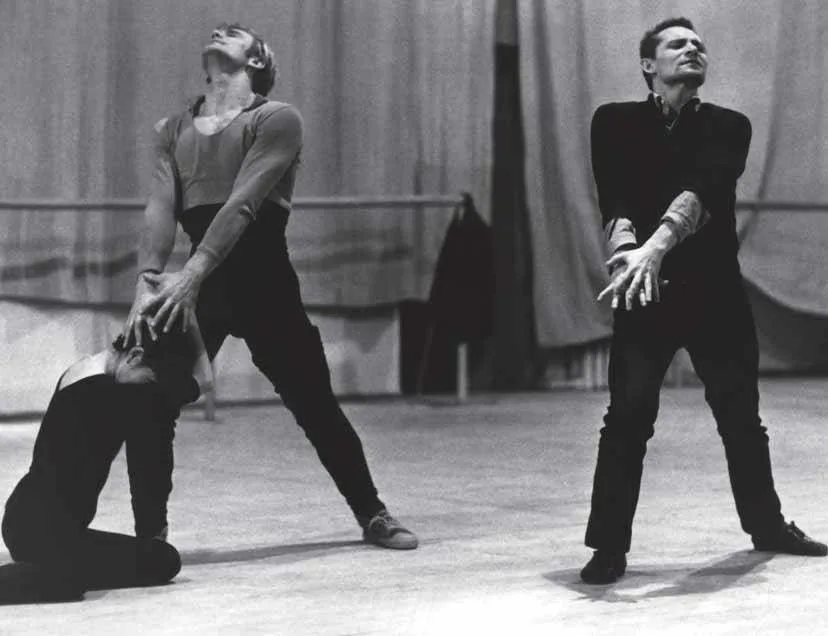

Многим балетмейстерам мечталось выразить в хореографии стихию народного эпоса, показать поступь истории. Вершиной на этом пути стал балет «Спартак». Гармония античного искусства всегда была идеалом балета. Но до «Спартака» никому не удавалось перенести на балетную сцену всю ярость античной героики.

На репетиции "Спартака"

Премьера состоялась в 1968-м. «Год неспокойного солнца», «год с глазами, налитыми кровью и слезами», - так называли его современники. Шла война во Вьетнаме. Бурлил Париж – студенческая революция, охватившая и другие столицы Европы. В социалистическом лагере – «Пражская весна», подавленная армиями стран Варшавского договора. Самое время для трагедии! И «Спартак» Григоровича порождал самые разные ассоциации. Одни сравнивали римских легионеров с советскими танками, другие – с американскими морпехами. Спартаковский порыв к свободе и его подавление – это вечный сюжет, но он воспринимался и как «злоба дня». Спектакль был жгуче актуален. После премьеры никто не вспоминал ни Кубрика, ни Моисеева, ни Якобсона: в постановке Григоровича открылось золотое сечение балетной героики. Балетовед Виктор Ванслов писал: "Впервые в сценической истории удалось дать не танцы по поводу восстания, а восстание в танце". Даже придирчивый Хачатурян начертал на программке «Спартака»: «Гениальному хореографу, выдающемуся артисту с плохим характером. С любовью». С «плохим характером», потому что Григорович много месяцев мучил почтенного композитора просьбами о переделках и добивался своего. А композитор Никита Богословский, подтверждая репутацию острослова, после спектакля не удержался от стихотворного экспромта:

Я был болельщиком «Динамо»,

Но, посмотрев балет Арама,

Уверен, что наверняка

Болеть начну за «Спартака»…

Когда балет порождает не только восторги и подражания, но и шутки – это говорит о настоящем успехе. В шестидесятые годы не существовало понятия «культовый спектакль», зато создавались культовые спектакли…

А потом был "Иван Грозный" - яркая попытка перенести на балетную сцены борения русской истории. Несколько лет назад мэтр рассказал об этой работе на страницах "Историка".

Он поставил в Большом театре восемь оригинальных балетов и столько же хореографических редакций балетной классики. Можно пожалеть задним числом, что Григорович не создал в Большом двадцать, тридцать балетов. Но шедевры не производятся на конвейере, каждое слово этого мастера плотно насыщено идеями и чувствами. Созданное Григоровичем будет жить вечно – и на киноплёнке, и в легендах, и на сцене.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. С нами осталось наследие человека, написавшего незабываемые страницы истории мирового искусства ХХ века.

Арсений Замостьянов